基于明色铺装对隧道照明质量的研究

2021-03-05李志勇

李志勇,黄 桦

(重庆交通大学 土木工程学院,重庆 400074)

0 引 言

隧道因其具有减小坡率和高差、避免大边坡开挖等优势饱受工程界青睐。沥青路面以其表面平整、施工工艺简单、行车噪音低、抗滑性能较好等出色性能俨然成为隧道路面铺装的较好选择。但其不足是路面反射率低,导致隧道光效利用率低,进而需增加光源功率以提高路面亮度保证驾驶安全,但却增加了隧道运营费用。据统计,山西大运高速的雁门关隧道运营费用约为30万元/月,终南山隧道电费为200万元/月;2010年重庆地区所有隧道消耗了两亿人民币来保持隧道照明正常运转;2015年舟山跨海大桥、甬台温高速甬台段和台金高速等4条高速路发现全程路段水电动力费用达到2 687万元,其中隧道用电费用高达1 630万元,占总费用的60.66%[1-4]。因此,如何降低隧道用电能耗、提高隧道光效利用率成为亟需解决的问题。

20世纪60年代,美国工程界通过在沥青混合料中添加玻璃以制成新型的玻璃沥青混合料,并铺设多个试验路段;试验表明玻璃能有效提高路面反光效果[5-8]。我国对隧道照明研究起步晚,近年来隧道照明质量才逐渐引起学界关注。史小丽等[9]在OGFC中掺入不同粒径的玻璃微珠,以玻璃微珠特有的回归反光特性提高路面明度,并提出了最佳粒径和最佳比例。滕前良等[10]在SMA-13中混入白色方坚石和碎玻璃进行分析,发现白色方坚石路用性能达到了标准,其漫反射良好,能有效提升路面明度。李小平等[11]对比了在GA-10、SMA-13和AC-13沥青混合料表面撒布碾压明色碎石所制备的明色铺装路面,发现其在能满足路用性能同时,GA-10的稳定性较好且明色效果良好。闫瑾等[12]采用封装薄层明色手段,提高了路面反射系数以达到节能目的。随着隧道照明质量关注度提高,照明理论和技术的不断发展,中间视觉[13-14]和光生物效应等新研究成果拓展了照明理论的空间和范围;尤其是视觉功效和可见度[15]的提出,对隧道照明质量研究又有了新的方向和评价方式。这种不再是以单调亮度照度为依据简单评价隧道照明质量好坏,而是以人眼特性为基础,在充分考虑驾驶员生心理状态情况下对隧道照明质量进行评价,以此建立更好的视觉环境,提高隧道照明质量和保证行车安全。

1 研究方法

1.1 原材料

笔者以细粒式AC-13沥青混合料为母体,用明色材料替换级配组成的某一档粒径。试验材料包括石灰岩碎石集料、SBS改性沥青、石灰岩矿粉、2%水泥、钢化废玻璃,浅色雨花石。成型试件AC-13级配曲线如图1。

1.2 试件成型

马歇尔试件和车辙板试件均按照JTG E20—2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》[16]所规定的试件成型方法来制备,其中:混合料拌合温度为170 ℃,压实温度为160 ℃。制作马歇尔试件时,双面各击实75次之后放置冷却形成标准试件;在制作车辙板试件时,按照文献[16]进行制作,但在嵌入明色材料时,是将车辙板在车辙板试样机上先碾压两个往返后铺上明色材料,然后将试件温度提高到160 ℃,再进行12个往返碾压最终形成车辙板试件,最后成型效果如图2、3。

1.3 明色材料铺装方案设计

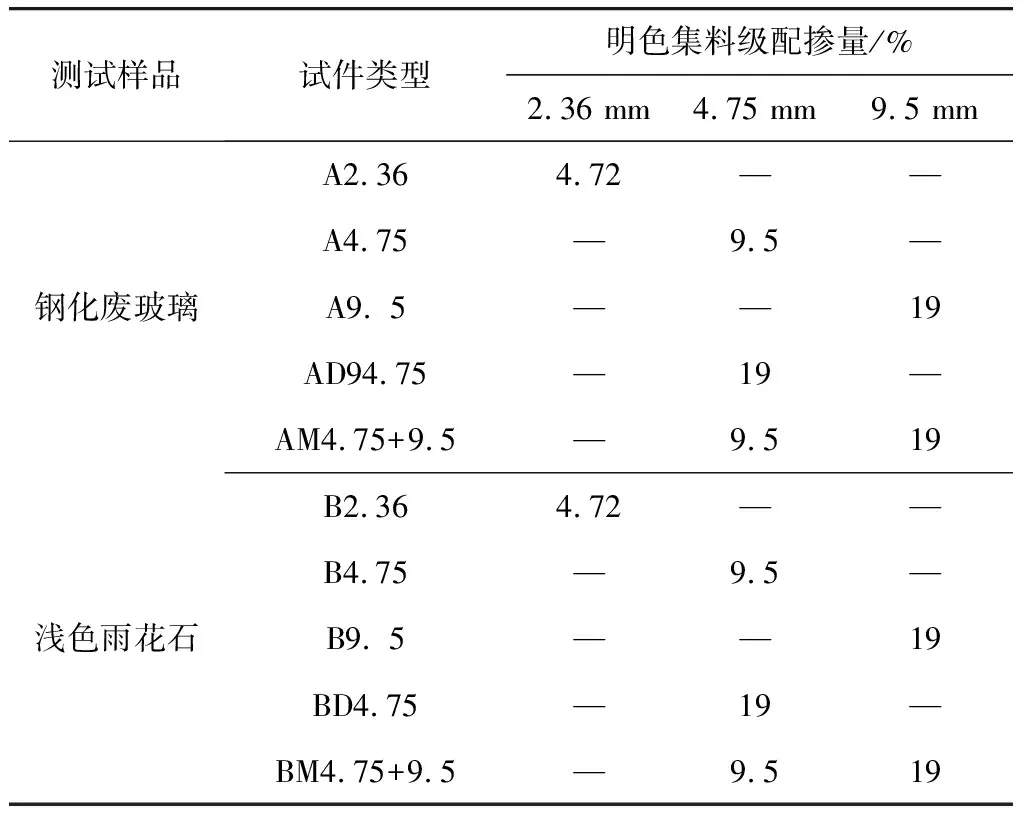

通过替换嵌入某一档集料的方式来改变传统的AC-13级配,通过两种材料和不同粒径替换拟定了10种隧道路面铺装方案。考虑到隧道是半封闭结构,全年温度变化不大,在对试件进行路用性能评价时主要是对水稳定性、抗滑性和黏结性这3个方面来评价,铺装设计如表1。

表1 明色铺装方案设计

1.4 照明研究方法

1.4.1 隧道模型

试验采用的隧道模型是根据实际隧道按1:10制作形成的双车道圆形断面隧道,隧道侧壁铺设浅黄色瓷砖镶面材料。灯具采用NDL155型防眩灯,其额定功率为50 W;采用中间布灯方式,间距为0.6 m。

1.4.2 试验步骤

笔者使用的缩尺隧道模型中保证光源灯具间距和安装角度等其他参量不变,更换拟定的10种不同路面铺装材料,利用BM-5A亮度计和数位式照度计测量计算出平均亮度和平均照度,通过平均亮度和平均照度计算材料反射系数并对反射系数进行分析。

试验开始前需制作活动板,以方便替换不同材料测量,之后在材料板上选取合适区域测量亮度和照度。考虑到测点密度过大的问题,采用了横向4测点,间距25 cm;纵向3测点,间距20 cm。测量区域确定后,将铺装材料活动板放入隧道模型中。打开电源,待到电压达到额定电压并稳定后,开始利用相关仪器对区域内进行亮度和照度测量。为减小误差,提高试验准确性,每点测量3次,取其平均值作为最终亮度。

2 试验结果分析

2.1 路用性能分析

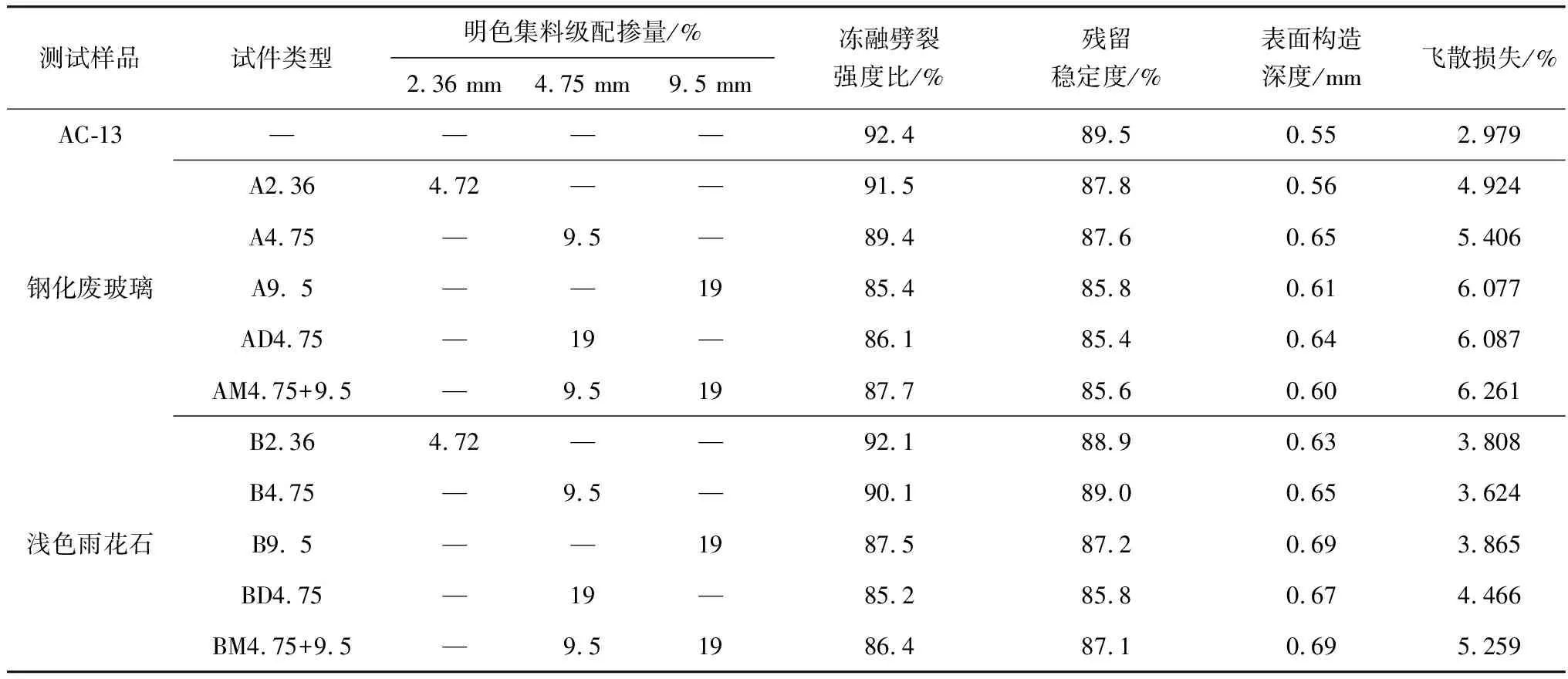

路用性能试验结果如表2。

表2 路用性能试验结果

2.1.1 水稳定性分析

通过冻融劈裂试验结果可看出:嵌入明色集料后劈裂强度均有所下降,其中钢化废玻璃组以A9.5下降最明显,浅色雨花石组以BD4.75下降最明显。但大趋势还是为在替换其中大粒径集料后,冻融劈裂强度较传统沥青混合料下降较为明显。主要原因是:替换大粒径集料后,明色材料是以碾压方式嵌入到沥青混合料表层面的,故受冻融影响较大,但是文献[16]要求冻融劈裂强度在80%以上,即满足了要求。从马歇尔残留稳定度可看出:作为对照组AD4.75、BD4.75试件由于4.75档次粒径用量过高,使得试件表面不能形成嵌挤结构,故马歇尔稳定度下降较为明显;残留稳定度比较规律,即随着大粒径嵌入残留稳定度呈现下降趋势,但残留度均大于85%,满足文献[16]对残留度要求。

2.1.2 抗滑性分析

从试验数据来看,嵌入明色集料可提高路面的抗滑性能。钢化废玻璃在嵌入4.75档次时抗滑性能最好,随后嵌入大粒径后抗滑性能降低。其原因为:当嵌入大粒径钢化废玻璃后,碾压过程将其压碎,导致了路表面光滑;嵌入浅色雨花石抗滑性能则呈上升趋势,且浅色雨花石抗滑性能比钢化废玻璃效果更好、更明显。

2.1.3 黏结性分析

从肯塔堡飞散试验可看出:嵌入明色集料后飞散损失明显,其中嵌入钢化废玻璃试件相对浅色雨花石而言磨耗质量较多,且随着嵌入粒径颗粒越大,飞散损失质量越大。飞散质量最大的为AM4.75+9.5试件(为6.261%),其小于15%,满足文献[16]要求。

2.2 不同铺装材料亮度分析

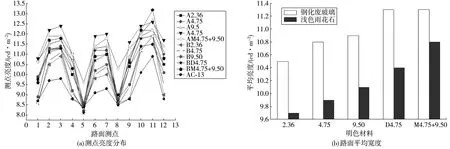

2.2.1 路面平均亮度分析

测量区域路面亮度分布如图4。由图4可看出:测量中心区域比边缘区域亮度相差2 cd/m2。在铺装材料中嵌入明色材料能有效提高路面平均亮度;在沥青混合料中采用档次高的替换粒径对提高路面平均亮度更为明显。比较钢化废玻璃和浅色雨花石,通过实测AC-13沥青混合料平均亮度发现:嵌入浅色雨花石能将平均亮度提高7%~17%,钢化废玻璃能将平均亮度提高13%~20%。究其原因,当微玻璃珠受光束照射时,在玻璃珠上回形成反射光、内部反射光及透射光,且内部反射光因具有聚光性和回归性,最后在某一狭小角度相聚集并反射回光源处。以平均亮度分析,嵌入钢化废玻璃比嵌入浅色雨花石效果更佳明显;且嵌入粒径和掺入量越多对提高路面明度越大。

图4 测量区域路面亮度分布

2.2.2 路面亮度均匀度分析

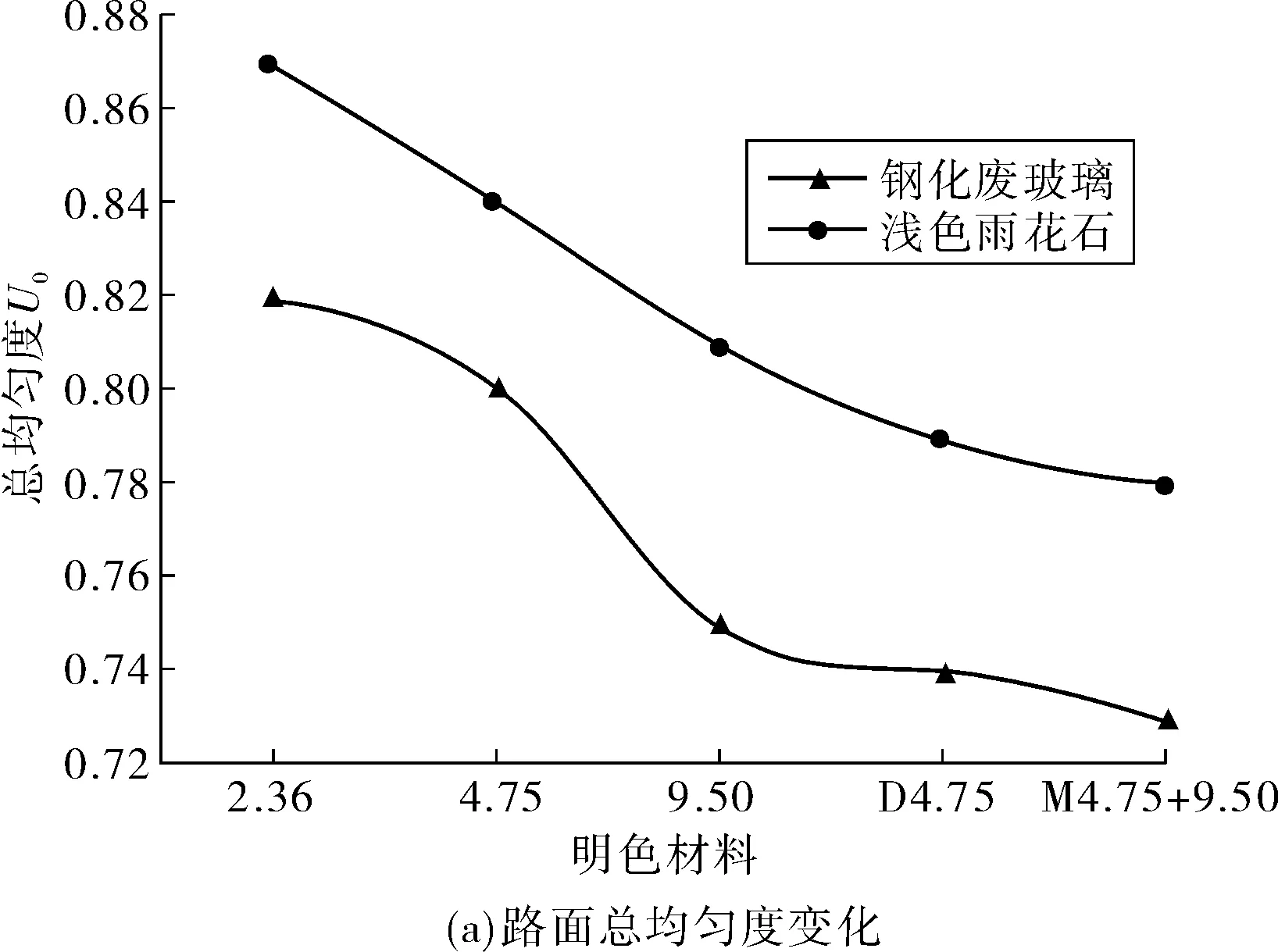

路面亮度均匀度变化如图5。图5(a)中:随着大粒径明色材料的嵌入,路面亮度总均匀度在减小,在A4.75到A9.5这两档中,亮度均匀度急速下降;而浅色雨花石则表现良好,且呈规律的下降趋势。图5(b)反应了不同级配明色铺装路面纵向均匀度变化。

图5 路面亮度均匀度变化

这两种材料纵向均匀度表现良好,能满足行业规范要求。亮度均匀度是保证驾驶员在行驶过程中避免驾驶员眩光的评价指标,保证驾驶员行驶过程中的舒适度。碎玻璃虽能有效提高路面平均亮度,但总均匀度却呈下降趋势。若将钢化废玻璃过多嵌入铺装材料中会使得区域亮度集中,而边缘区域相对处于视野“盲区”。

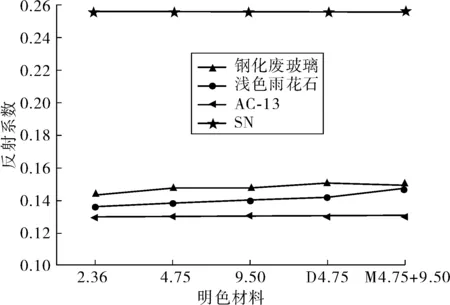

2.3 路面铺装反射系数分析

亮度评价仅能从侧面反映隧道明色铺装路面的节能效果,但其材料本身特性无法用亮度来进行评判,能反映材料本身特性的就只有路面反射系数。路面材料反射系数如图6。由图6可看出:普通AC-13型SBS改性沥青混凝土路面反射系数实测值为0.130;传统水泥路面反射系数为0.256。在嵌入明色材料之后,嵌入钢化废玻璃的试件路面反射系数为0.144~0.151,嵌入浅色雨花石路面反射系数为0.136~0.147,但仍无法达到混凝土路面反射系数要求。嵌入碎玻璃沥青混合料反射系数大,随着嵌入粒径和掺量比例加大,反射系数的增长越来越平缓;而嵌入浅色雨花石沥青混合料的反射系数随着粒径和掺入量增加,其路面反射系数增长越来越明显。

图6 路面材料反射系数

2.4 不同铺装材料下小目标可见度分析

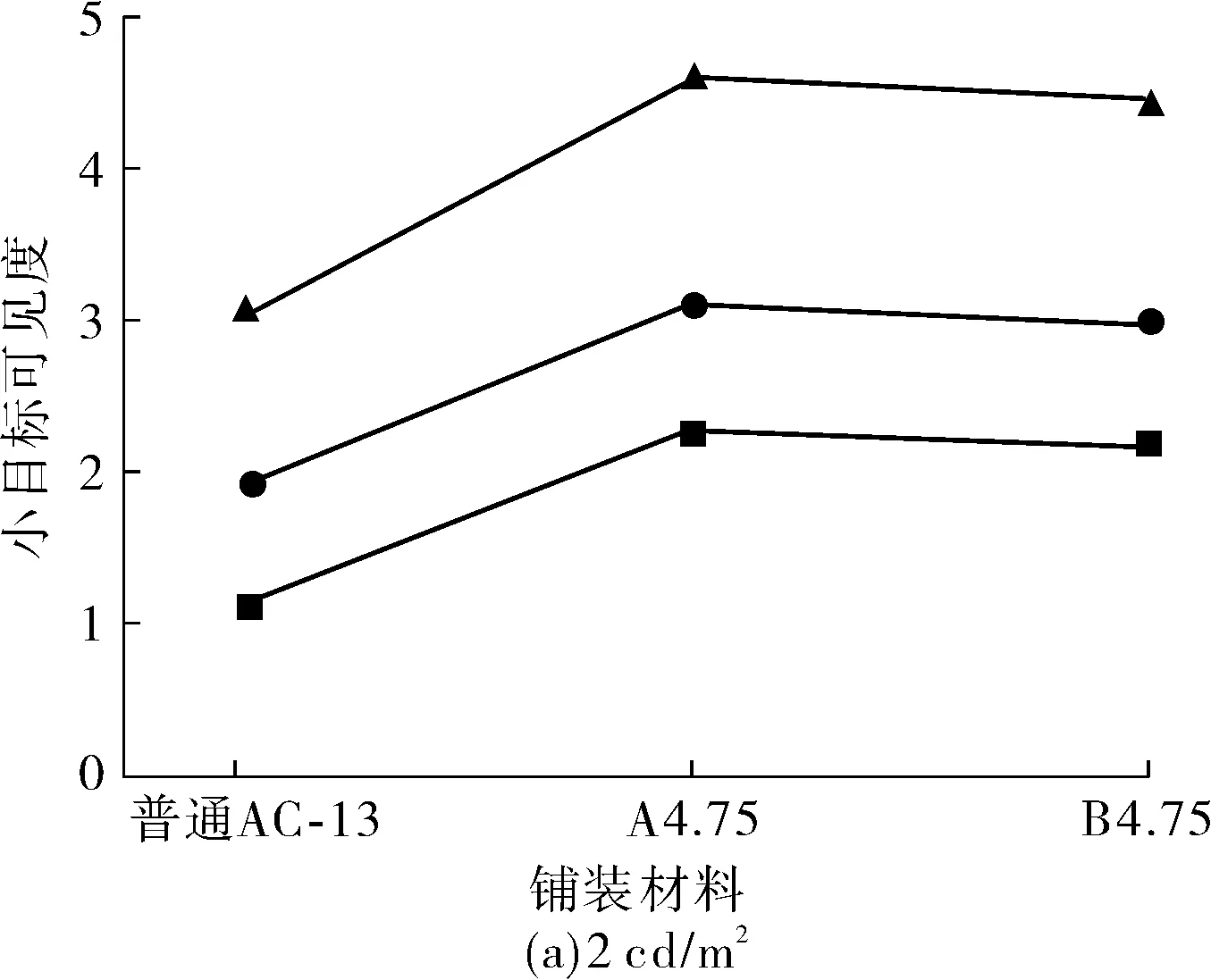

笔者针对明色铺装改善隧道照明效果进行分析。分别选取不同规格的3种小目标(1 cm×1 cm,2 cm×2 cm,3 cm×3 cm),选用A4.75和B4.75这两种铺装方案和普通AC-13对比,采用STV值对照明视觉感知环境的影响规律进行评价。不同铺装材料下的STV值如表3,铺装材料与小目标可见度、平均亮度及小目标尺寸关系如图7。

从图7可看出:小目标可见度是与小目标尺寸相关的,目标越大越易识别。当路面平均亮度和小目标尺寸条件控制相同时,A4.75和B4.75铺装方案相比于普通AC-13铺装,STV值明显增大,说明了A4.75和B4.75铺装方案能有效地提高小目标识别度,提高驾驶员视觉功效。究其原因是:当钢化废玻璃和浅色雨花石嵌入传统AC-13时,路面反射系数得以提高,可将更多地光能急性传播与反射,以此整体提高了隧道内部照明质量,同时驾驶员也获得了更好视野,保证车辆行驶安全。

图7 小目标可见度与铺装材料关系

2.5 不同铺装材料下小目标反应时间分析

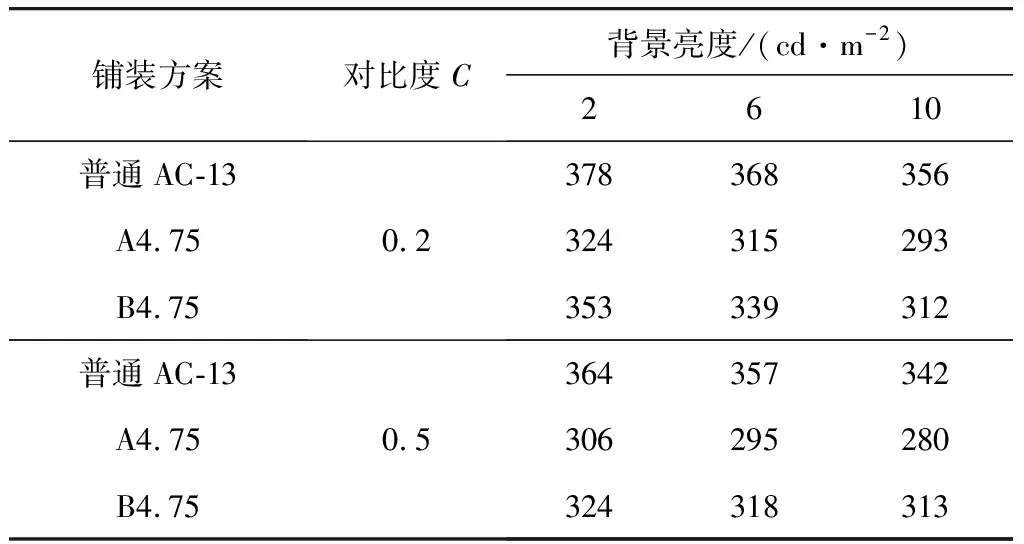

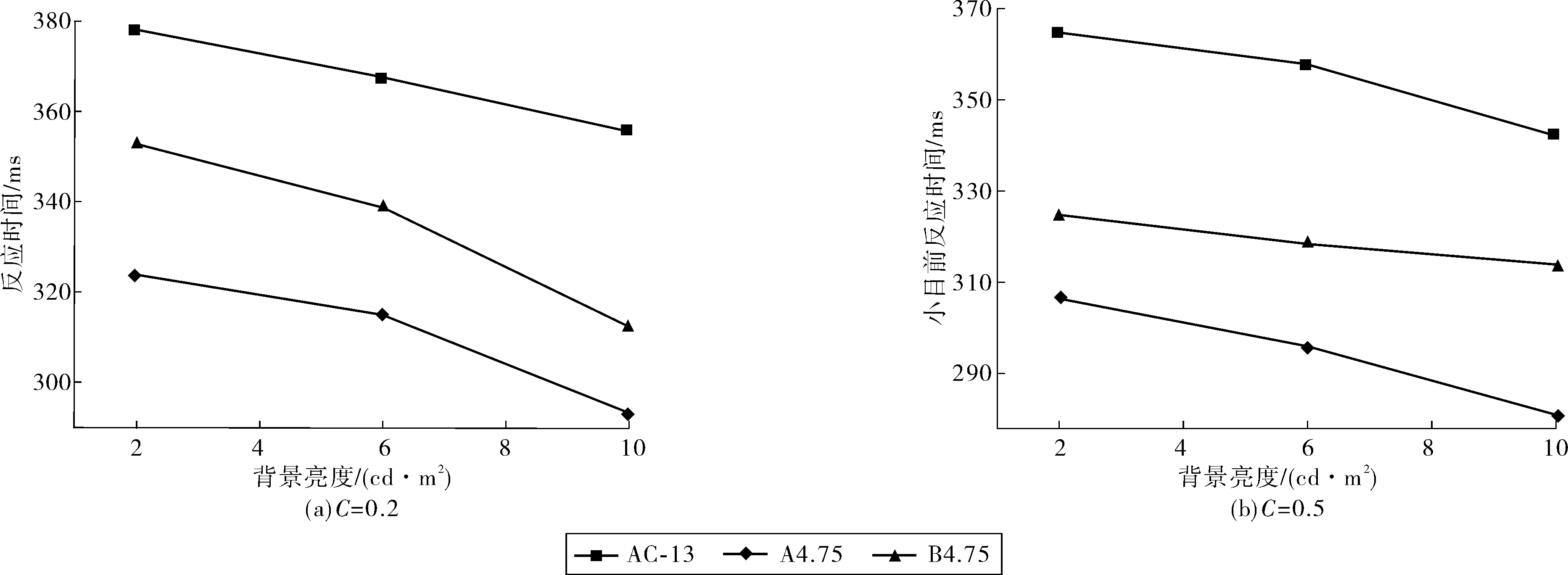

隧道照明目的是为给驾驶员更多的视野空间,则驾驶员反应时间对隧道照明质量的研究具有重要意义。根据隧道照明试件模拟装置,小目标反应时间如表4。小目标反应时间与背景亮度关系如图8。

表4 小目标反应时间

由图8可看出:当对比度C=0.2、0.5时,起反应时间有很大影响。当背景亮度越大,凡因时间越低,当铺装材料保持一致时依旧为反应时间随背景亮度的增强而增大。上述材料中,这两种铺装方案较于普通AC-13反应时间短,其中A4.75方案反应时间最小。因此在隧道沥青混合料中嵌入钢化废玻璃,能提高隧道内部照明质量,究其原因为:钢化废玻璃棱角多,能明显提高路面反射系数;且钢化玻璃珠反射光线接近黄绿色,人眼对黄绿光更为敏感,因此在钢化废玻璃反光中,光谱反射更多的为黄绿色光,因此更易被人眼接受。

图8 小目标反应时间与背景亮度关系

3 结 论

笔者通过对AC-13嵌入明色集料试件进行路用性能试验和隧道缩尺模型模拟隧道照明试验,拟定10种铺装方案进行比较,通过实验分析得出以下结论:

1)用钢化废玻璃或浅色雨花石替换级配的某一档次粒径,其水稳定性有所下降,但仍能满足要求;当明色集料嵌入沥青混合料时,飞散损失较于普通AC-13损失要多,但并不影响试件路用性能;抗滑性能反而有小幅度提高,增加了路面行驶安全性。

2)通过多种亮度指标对嵌入明色材料沥青混合料进行评价。发现在相同照明条件下,钢化废玻璃因其玻璃微珠具有回复反射特性使得路面平均亮度提高13%~20%,浅色雨花石以其漫反射性能使得路面平均亮度提高7%~17%,但路面亮度总均匀度对比浅色雨花石来讲要逊色些许;综合路面平均亮度和亮度总均匀度考虑,建议采用A4.75和B4.75嵌入方案,能有效保证亮度均匀度和总均匀度,提高隧道照明质量。

3)嵌入明色材料有效提高了路面反射系数,钢化废玻璃沥青路面反射系数为0.144~0.151,浅色雨花石沥青路面反射系数为0.136~0.147。随嵌入比例增加,明色路面反射系数呈现递增趋势,其浅色雨花石沥青路面反射系数增长幅度比钢化废玻璃明显。

4)通过小目标可见度和小目标反应时间试验发现:在相同照明条件下,小目标可见度与路面反射系数呈正相关;当路面明色度越高,越能有效提高驾驶员视觉功效,给予驾驶员更多视野,降低小目标识别反应时间。