国土空间规划背景下自然保护地乡村社区规划问题探讨

2021-03-04于涵

于 涵

陈战是

李 泽

王 全

贾建中*

社区广布是中国自然保护地的重要特征。相比世界其他国家,中国自然保护地内的社区数量众多、类型多样,体现了我国悠久的人文历史及人与自然共生的生存哲学。自然保护地中数量和人口最多的社区类型当属乡村社区,特别是在本轮自然保护地优化整合工作后,城镇类社区由于可能与自然保护地保护管理目标存在冲突将被调出,乡村社区将成为自然保护地中占主导地位的社区类型。

社区一直是影响自然保护地保护成效的重要因素。《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》指出了社区治理的重要性,并对社区扶贫、搬迁、社区发展、社区参与保护、共享收益,以及社区参与经营和发展生态产业等方面提出了指导性意见。自然保护地社区发展面临着不动产权所有制度、管理体系和规划体制等诸多因素的制约,是我国乡村发展和自然保护地管理问题的集中体现[1]。

《关于建立国士空间规划体系并监督实施的若干意见》提出由乡镇政府组织编制“多规合一”的实用性村庄规划,并将其作为详细规划,报上一级政府审批;也明确了自然保护地规划作为各级国土空间规划的专项规划,应与总体规划进行衔接,但如何衔接尚待明确[2]。学界对二者的关系已有所讨论,有学者提出将国家公园规划体系设计为2个序列和4个层级,包括宏观层面的国家发展规划和专项规划,以及实体层面的总体规划、专项规划、管理计划和年度实施计划[3],并认为自然保护地规划是以自然保护为首要目标的专项规划;是贯穿国土空间规划三级体系的专项规划;是在国家和省域2个层面前置的专项规划[4]。

在村庄规划研究领域,不同学者也对乡村社区的规划控制方法、规划理念和规划技术要求等提出了不同观点,如乡村规划应加强构建村庄规划控制体系;村庄规划建设用地标准建议值应作为完善村庄建设控制要求的重要部分;村庄规划应完善村庄风貌管控要求,并根据村庄实际需求编制村庄规划[5-6]等。相关观点成为指导自然保护地社区规划的重要参考。

社区规划作为指导社区和自然保护地协调发展及保护的重要依据,其内涵、定位与衔接关系一直未能得到充分研究。学界虽尝试对乡村社区规划的内容进行探索,但鲜有对国土空间规划与自然保护地社区规划的内涵、编制方法、衔接关系和编制主体等的讨论。因此,本文希望通过对自然保护地社区规划的内涵、架构和编制方法的探讨,为国土空间规划背景下自然保护地社区规划方法提供参考。

1 自然保护地乡村社区的属性:特殊管控要求下的人文和自然生态综合体

1.1 自然保护地社区的空间界定

“社区”这一概念来源于社会学,是囊括一定地域、成员、物质环境,并具有共同文化的集体。本文中的自然保护地乡村社区,是指分布在自然保护地内,以自然村落为主要形式的居民点及其附属土地。我国的自然保护地乡村社区由于三生空间的分离性、生产生活活动的广域性,以及与自然保护地边界关系的差异性,体现出较为独特的特征。

从乡村社区的生活空间、生产空间和生态空间的关系来看,三者在一定程度上呈现分离却又紧密联系的特征。如某一自然村,其居住的住宅往往设置在地势相对平坦、交通相对便利的区域;其生产性空间,如承包经营的林地、耕地、鱼塘和草场等又与住宅相距一定距离;而部分集体林地虽权属在乡村社区,但因位于自然保护地或其他重点生态区域而被划归公益林,因此成为纯生态功能的生态空间。3类空间权属虽归乡村社区,却在自然保护地中扮演着不同的角色。

从生产活动和生活活动来看,自然保护地乡村社区除了在宅基地的居住活动、在承包集体土地范围内的农业生产活动和部分农产品粗加工活动外,还存在到距离更远的国有土地上进行资源采集或盗猎等非法活动。这也使自然保护地乡村社区与自然保护地的关系更为复杂,影响范围更广。

由于自然保护地划定一般不以乡村社区的土地权属为依据,因此社区和自然保护地边界的空间关系存在一定差异,一般分为3种情况:1)生产在其中、生活不在其中;2)生产不在其中、生活在其中;3)生产和生活空间均在其中。从一般规律来看,3类乡村社区与自然保护地的关系逐渐紧密,在法律法规、政策和规划等方面受到的限制也有所增加。

1.2 乡村社区与自然保护地的关系

村落是一类具有有机整体性的社会-经济-自然复合生态系统。生态系统中的人、各种生物有机体和非生物成分相互联系、相互作用,组成一个网络[7]。由于自然保护地是对生物多样性、生态系统、自然遗迹、自然景观和文化遗存进行保护的空间,因此乡村社区范围内普遍存在自然保护地的保护对象。如世界文化和自然遗产峨眉山风景名胜区中的低中海拔乡村社区聚集区,同样是生物多样性价值最高、各种珍稀濒危动物最为集中的分布区域。

自然保护地乡村社区往往在生物多样性和生态系统保护价值上与自然保护地的保护对象存在密切联系,居民的农林业生产和在宅基地开展的生活及经营活动,都有可能对保护对象造成影响,主要表现为资源采集、建设活动、经营活动和非法活动几个类型。这些活动以不同机制作用于自然保护地的保护对象,对生物多样性、生态系统和自然景观等产生不同影响。自然保护地作为特殊的功能区,其乡村社区面临着法律法规、规划等不同政策的限制。某些自然保护地在乡村社区影响管理上稍有不慎,就可能引发社区和管理者之间的矛盾,甚至对保护对象造成不可逆的破坏,进而影响自然保护地的整体保护成效。

2 自然保护地乡村社区规划的内涵:作用于乡村社区的规划集合

2.1 自然保护地社区规划的范畴

在我国的规划体系中,并无以“社区规划”命名的规划类型。与乡村社区规划概念接近的“村庄规划”,其主要内容是对村庄居民点的生产生活环境和设施进行改善及安排[8]。社区作为自然保护地的一类要素,包含了更广泛的地域范围和更复杂的作用关系,因此可以被理解为作用于社区完整地域范围的一系列规划。笔者认为,广义的自然保护地乡村社区规划是包含自然保护地规划体系、传统三大空间规划,以及林业、环保、农业等部门规划在内的一系列作用于乡村社区的规划集合。这些规划互相联系、共同作用,成为自然保护地乡村社区保护和发展的依据。

2.2 自然保护地社区规划的作用机制

相比一般的国土空间,自然保护地在法律法规、政策和规划等多角度面临着较为特殊的要求,这种要求以不同主管部门和地方政府在各自事权范围内进行监督和管理的方式实现。上述3类规划均以土地使用空间管制、居民点布局和产业经济发展引导,以及基础设施建设3种基本形式实现对自然保护地乡村社区的规划控制和引导,最终涉及乡村社区的规划通过文字和图纸的形式对这种系列控制要求进行落地,并以此作为规划许可和相关政策制定的依据[9]。

多年来,我国各类自然保护地建立起了包括体系规划、总体规划、详细规划和专项规划在内的规划体系[10]。从我国各类自然保护地的乡村社区规划要求来看,内容差别较大,没有相对统一的标准和思路。如自然保护区规划强调对社区的共管、居民素质的提升和经济的发展引导;风景名胜区规划强调对居民点的分类规模调控、建设控制和社会经济发展优化等。总体而言,各类自然保护地规划中的社区规划内容呼应了自身社区的发展特点。

三大空间规划包括土地利用规划系列、城乡规划系列和主体功能区规划3种类型。其中,主要作用于自然保护地乡村社区层面的规划包括土地利用规划和各级各类城乡规划。土地利用规划系列主要通过宅基地指标、基本农田保护控制等实现对乡村社区发展的控制引导。城乡规划系列以镇(乡)规划、村庄规划为主要形式对乡村布局和人口规模、基础设施建设、建筑风貌和规模,以及经济产业发展进行控制和引导。

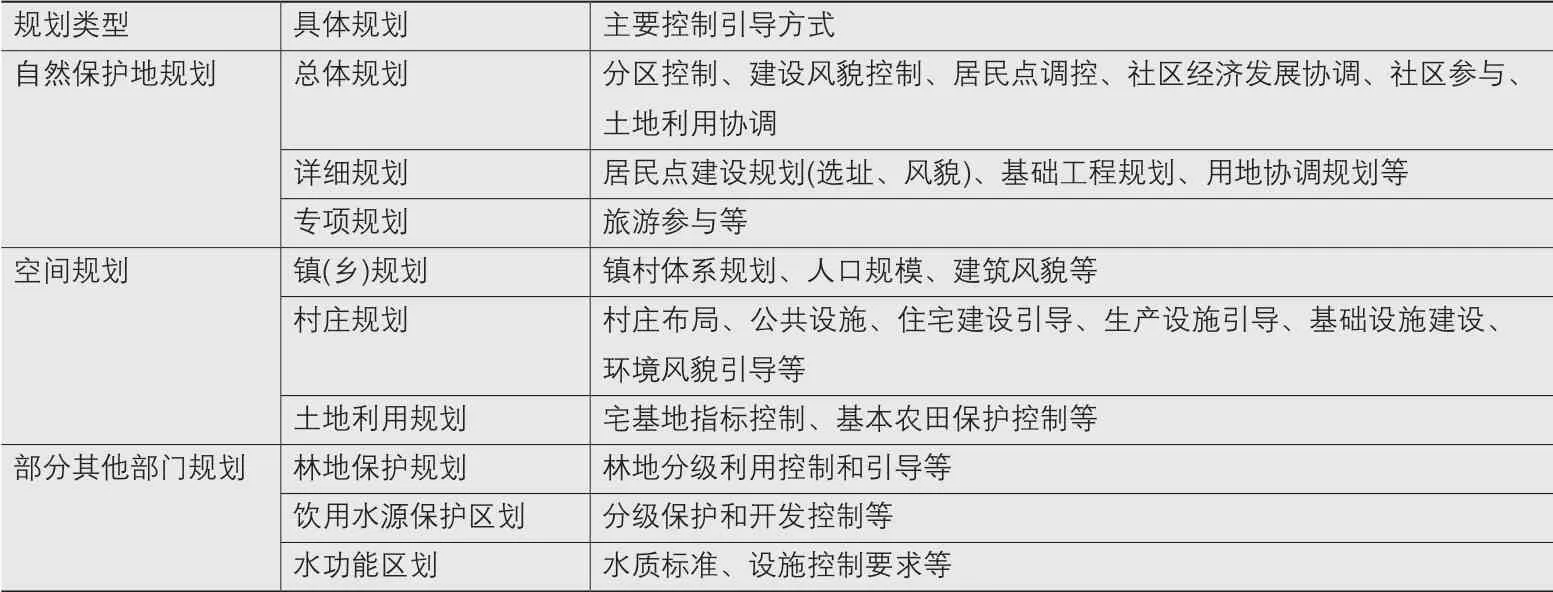

此外,林业、环保等部门通过林地保护规划、饮用水源保护区划等对生产空间的空间管制、产业引导等实现对自然保护地乡村社区的发展指引。如林地保护规划在落实国家公益林、天然林保护政策的基础上,通过林地保护价值的识别进行林地保护等级的分级,最终以不同强度级别的林地使用要求对林地的利用进行控制和引导(表1)。

3 自然保护地乡村社区规划的现实:在自然保护地特殊要求下的制度性矛盾凸显

3.1 乡村社区的生态系统观有待融入理论和实践

乡村社区的林地、草地和耕地等生产性土地承载了自然保护地的保护对象,有些乡村社区本身就是自然保护地文化价值的载体之一。乡村社区居民的传统生产生活方式和传统知识对生态系统保护起到了积极作用,在某种程度上,乡村社区已融入自然保护地生态系统,成为不可分割的整体[11]。但当前部分自然保护地乡村规划实践中尚缺乏对社区价值和作用的完整认知,规划成果未能体现乡村社区发展和保护的平衡的目标。

3.2 自然保护地规划与其他规划衔接关系的不明确

在空间规划层面,理想的衔接方式是通过城乡规划、土地利用规划和其他部门规划落实自然保护地规划中关于乡村社区控制和引导的要求,便于各部门在各自的事权范围内协助自然保护地开展规划管理。但由于并无法律法规明确细致规定自然保护地中的乡村社区规划内容与空间规划和其他部门规划的衔接关系和机制,导致各类规划“打架”、规划协同性下降,以及乡村社区规划管理依据不充分等一系列问题的出现。

3.3 自然保护地规划和实践深度有待提升

除了风景名胜区规划体系外,其他自然保护地规划多缺乏足够深度的乡村社区规划内容。当前自然保护地社区规划以解决现存问题为导向,规划实践或是整体缺乏对乡村社区与自然保护地关系的安排,或是缺乏对乡村社区个体的细致的设计导则和社会经济方面的引导。自然保护地总体规划中对社区住房、设施服务和农业产业发展的引导不够深入细致[12],导致在管理过程中缺乏弹性和针对性,给乡村社区范围内的资源保护与建设管控带来困难。

3.4 规划体制成为制约乡村社区规划的短板

自然保护地管理机构普遍由于其事业单位属性,缺乏规划执法职能,在面对自然保护地违规建设、侵占破坏资源等行为过程中无力应对。自然保护区、森林公园等自然保护地管理机构的职能主要是资源保护,缺乏完善的规划管理职能,在乡村社区规划管理上捉襟见肘。由于相关法律规定未要求我国村庄规划实现全覆盖,因此处于边远地区的自然保护地更鲜有编制村庄规划,无法满足自然保护地对乡村社区规划控制引导依据的迫切需求。

表1 主要涉及乡村社区的规划控制和引导方式

4 新时期自然保护地乡村社区规划框架构建:可持续发展目标下的多元规划协同

总体而言,我国自然保护地社区规划问题是当前我国乡村发展问题和规划问题的一个缩影,面临着理念、制度等诸多方面的制约,在自然保护地严格保护、精细管控的高标准要求下,社区发展和保护矛盾格外突出。国土空间规划体系构建作为一个系统解决我国空间规划问题和自然保护地乡村社区协同的契机,笔者认为应从以下4个方面入手提高自然保护地乡村社区规划的有效性,构建具有可操作性的系统保障。

4.1 融入乡村社区生态系统观和可持续发展理念

在自然保护地各类乡村规划的编制过程中,无论社区居住地是否在自然保护地范围内,都应以完整社区的三生空间为研究范畴,以生态系统观看待乡村社区与保护对象的关系。规划工作应在详细的社区调查基础上,充分掌握乡村社区生产生活空间和自然保护地保护对象在空间、类型上的关系,合理处理保护和发展的关系。同时以可持续发展为基本理念,以社区发展和保护协同为基本要求,妥善处理乡村社区搬迁、产业调整和开发控制等一系列涉及乡村社区的规划内容。

此外,应尊重社区在自然保护地保护中的各项权益,规划过程中充分征求社区发展意愿、了解发展与保护冲突的症结。在开展居民点调控规划时,通过产业引导、旅游参与等社区发展模式促进社区与自然保护地的良性互动。

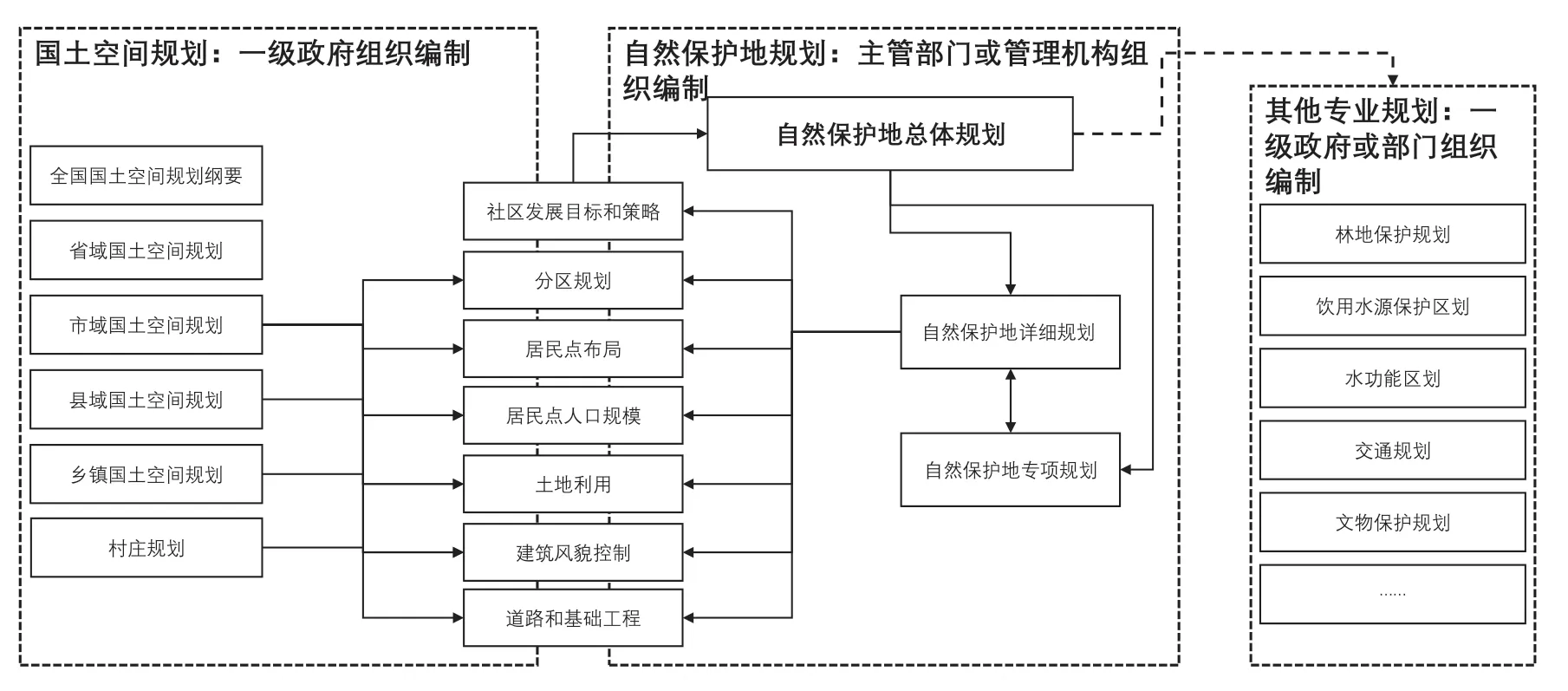

4.2 建立自然保护地乡村社区各规划之间的衔接

应确立自然保护地规划在自然保护地各类涉及乡村规划中的核心地位。国土空间规划中涉及分区控制、乡村社区居民点布局、用地指标、人口规模和产业发展方向的内容,应与自然保护地总体规划、详细规划和专项规划充分衔接。各层级国土空间规划和自然保护地规划之间实现对重大专项内容的有效传导,特别是对乡村社区规模、社区产业、建设控制指标的相关要求应从不同层级予以落实。此外,自然保护地规划应与林地保护规划等国土空间专项规划充分衔接,充分考虑乡村社区发展需求,合理确定空间管控等级和设施建设等内容,以保证林地使用等方面的管理要求与自然保护地乡村社区规划的要求相一致(图1)。

4.3 细化乡村社区规划管控和引导内容

在自然保护地规划体系中,要留有社区可持续发展的空间,避免“一刀切”的规划措施,应在调研、访谈、问卷和征求意见的基础上,因地制宜地以村民组为单位进行居民点分类调控。在分区控制方面,应通过细分功能分区类型和细化管控要求的方式给予乡村社区必要的发展空间,通过其他微观的管控要求和制度性措施予以控制。在具体自然保护地详细规划和村庄规划的基础上,应编制更为详尽的关于建筑风貌、可持续能源利用、可持续农业等方面的导则。这些导则一方面作为乡村社区居民改建新建住宅、公共设施建设和进行产业发展的依据;另一方面也作为管理方开展规划许可的依据,推动乡村社区规划和管理向着更精细化的方向发展[13]。

图1 自然保护地各类规划涉及社区内容的衔接关系(于涵绘)

4.4 优化自然保护地乡村社区规划管理体制

首先应更广泛地实现对自然保护地“村庄规划”的覆盖程度,做到规划管理有规可依。在编制程序上,各类国土空间规划应与自然保护地总体规划同步编制和修编,确保在应对关键问题的过程中能够同步评估并开展规划。各级国土空间规划若涉及自然保护地内的乡村社区,应突出管理机构在规划编制和决策过程中的作用。自然保护地编制的涉及乡村社区的各类详细规划应作为专项规划直接纳入对应层级的国土空间规划。

此外,应完善自然保护地管理机构的规划管理职能,通过“一园一法”或国家层面立法赋予管理机构规划审查、规划执法和规划许可的直接权力,提升管理机构在乡村社区执法管理中的能力。在各类涉及乡村社区规划编制和实施的过程中,应充分征求自然保护地管理机构的意见,确保规划之间的充分衔接。

5 结语

规划是法律法规和政策的延续,在我国国土空间规划改革的过渡期,自然保护地规划体系与国土空间规划的具体衔接关系和方式依然在探索之中。乡村社区规划的制度建设仍有待于国土空间规划体系、自然保护地规划体系和其他相关部门规划之间的衔接关系通过完善法律法规的方式进一步落实;更有赖于自然保护地管理体制的全面完善,从而支撑相关规划管理工作。只有进一步优化完善包括规划在内的各项制度,才能实现自然保护地乡村社区发展与自然保护的协同。