硬膜外复合全麻在乳腺癌切除同期乳房再造的镇痛效果分析

2021-03-04秦廷臣

梁 杰,秦廷臣

(焦作市第二人民医院麻醉科,河南 焦作,454000)

乳腺癌是我国女性发病率最高的恶性肿瘤,其中约70%患者仍需接受乳房切除术来抑制肿瘤进展[1]。乳房重建可恢复部分乳腺癌患者乳房形态,降低乳房缺失带来的心理创伤,其临床上逐渐推广开来[2]。随着技术的进一步提高,乳腺癌切除术同期行乳房再造成为更多患者的选择,其中以腹壁下深血管穿支皮瓣最为常见[3]。值得注意的是,乳腺癌切除术同期行乳房再造手术时间较长,手术区域包含胸前区和腹部,对麻醉要求较高[4]。以往常用单纯静脉麻醉或静脉联合吸入麻醉以保证术中镇痛效果,但术后疼痛及麻醉相关并发症较多。笔者尝试采用硬膜外复合全麻用于术中镇静,并观察期术后镇痛效果和并发症情况,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年1月~2020年6月行乳腺癌切除术同期乳房再造的患者作为研究对象。纳入标准:年龄25~65岁;体质量指数(BMI)<25kg/m2;肿瘤学TNM分期为Ⅰ~Ⅱ期;首次手术;ASA分级Ⅰ~Ⅱ分级;签署知情同意书。排除标准:术前1个月内发生感染、发热等情况;肿瘤相关放化疗治疗史;严重心、肝、肾等器官功能不全;慢性免疫性、代谢性疾病;出凝血功能障碍;慢性疼痛;瘢痕体质;严重精神疾病。

根据上述标准共纳入68例患者,其中采用硬膜外复合全麻28例纳入观察组,年龄(44.5±6.2)岁,BMI(21.8±1.6)kg/m2,TNM分期为Ⅰ期18例,Ⅱ期10例;ASA分级Ⅰ级15例,Ⅱ级13例。单纯全身麻醉者40例纳入对照组,年龄(45.8±6.4)岁,BMI(21.4±1.3)kg/m2,TNM分期为Ⅰ期26例,Ⅱ期14例;ASA分级Ⅰ级23例,Ⅱ级17例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 麻醉方法

观察组采用硬膜外阻滞麻醉联合全身静脉麻醉,对照组则给予单次全身静脉麻醉。2组患者术后镇痛方案相同。

硬膜外阻滞麻醉:由T3-4或T2-3间隙穿刺,穿刺成功后置管,于硬膜外腔注入1%利多卡因4-5mL,6min后经硬膜外导管注入1%利多卡因6-8mL,麻醉平面为T2-9,麻醉效果满意后继以1%利多卡因4mL/h持续泵入。

全身静脉麻醉。诱导麻醉:咪达唑仑0.04~0.01mg/kg、丙泊酚1.5~2.5mg/kg、维库溴铵0.06~0.14mg/kg、芬太尼0.2~0.4mg/kg。3min后行气管插管。维持麻醉,持续泵入瑞芬太尼0.2~0.4μg/(kg·min)、丙泊酚4~8mg/(kg·min),使BIS值控制在40~60.

术后镇痛:采用自控静脉镇痛泵镇痛(PCIA),芬太尼0.015~0.020mg/kg溶入生理盐水100mL。起始速速为2.0mL/h,单次自控1.6mL,锁定时间15min,镇痛时间为术后48h。

1.3 观察指标

不同时间点平均动脉压(MAP)、心率(HR)。观察时间点为入室前(T 0)、诱导气管插管后(T 1)、皮瓣切取时(T 2)、皮瓣血管吻合时(T3)、拔管前(T4)。记录术后2h、6h、24h、48h的疼痛视觉模糊评分(VAS评分),48h内PCIA按压次数。记录皮瓣相关并发症及麻醉相关并发症。

1.4 统计学方法

所有数据采用Excel电子表格整理,SPSS20.0软件作统计学分析。MAP、HR、VAS评分采用均数±标准差表示,两组差异采用方差分析,同一时间两组比较采用两样本t检验。PCIA按压次数采用均数±标准差表示,组间比较采用两样本t检验。并发症采用n表示,组间比较采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术中生命体征变化

T0时两组MAP、HR比较差异无统计学意义(P>0.05)。T1-4时观察组MAP、HR均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者不同时间点MAP、HR水平

表1 两组患者不同时间点MAP、HR水平

2.2 术后镇痛情况

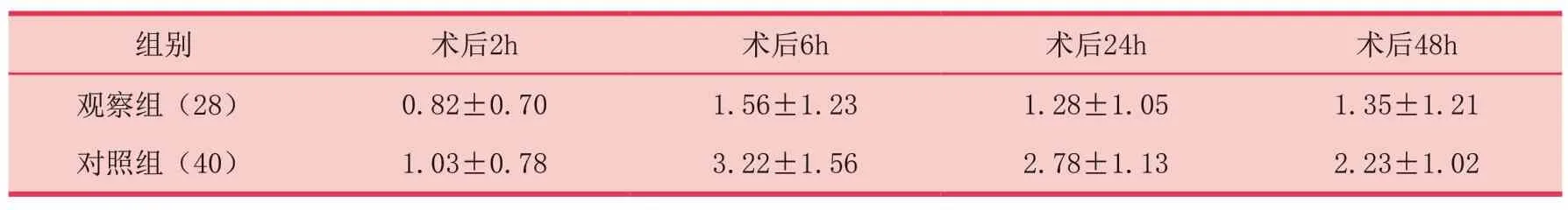

两组患者术后2hVAS评分比较差异无统计学意义。术后6h、24h、48hVAS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组术后48h内PCIA按压(1.68±1.08)次,低于对照组(2.75±1.46)次,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 并发症

观察组发生皮瓣危象2例,对照组发生皮瓣危象4例,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组发生恶心3例,呕吐2例,少于对照组(恶心15例,呕吐12例),差异有统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

全身麻醉为麻醉诱导后采用多种短效麻醉药物复合应用的麻醉方式,具有起效快、代谢快、可控性好等特点,主要分为静脉麻醉和吸入性麻醉。硬膜外阻滞能够舒张阻断平面以下的血管,从而降低血管阻力,加快外周的血流速度,从而使得血流动力学更加稳定[5]。全身麻醉复合硬膜外麻醉具有良好的肌松效果和镇痛效果,同时降低单种麻醉药的使用剂量,从而也降低了高剂量麻醉药物相关并发症。此外,复合麻醉可显著降低儿茶酚胺等血管活性物质的释放,减少机体的应激反应[6]。本研究结果显示,硬膜外复合全麻者术中平均动脉压和心率更加平稳,说明硬膜外阻滞麻醉辅助全麻稳定血流动力学具有明显的优势。

术后恶心呕吐是中枢神经麻醉的常见并发症,剧烈的恶心呕吐可带来误吸性肺炎、水电解质紊乱、酸碱平衡紊乱、切口裂开及切口疝等,不利于患者的术后恢复[7]。术后恶心呕吐常发生与术后6h,一般不超过24h[8]。术后恶心呕吐常常与麻醉方法、麻醉药物的选择和使用量有关[9-11]。有学者研究发现,在乳腺癌手术中,以含丙泊酚的静脉麻醉术后恶心呕吐的发生率低于使用七氟醚吸入麻醉[12]。μ受体激动剂具有诱发术后恶心呕吐,如舒芬太尼和瑞芬太尼。丙泊酚可抑制5-HT受体,进而降低μ受体激动剂诱发术后恶心呕吐的几率[13]。本研究结果显示观察组术后恶心呕吐发生案例数低于对照组,这可能与观察组硬膜外麻醉降低了中枢神经麻醉药物使用量有关。

缺血再灌注损伤皮瓣危象的主要原因[14]。缺血可引起皮瓣组织缺氧,进而引发乳酸堆积、酸碱失衡及炎性介质聚集等一系列生物学反应,随着缺血时间的延长,皮瓣组织的血管内皮细胞遭到破坏,功能紊乱,甚至发生微循环栓塞,进而造成皮瓣坏死[15,16]。导致皮瓣缺血再灌注损伤的因素较多,如手术时间,围手术期的体温管理及补液等。麻醉药物对皮瓣的血流灌注也有一定影响[17]。有动物模型研究显示,丙泊酚可抑制HIF-1α、NF-κB、氧自由基产生以及线粒体膜的通透性,从而减轻组织缺血再灌注性损伤,进而保护游离皮瓣重建术后的皮瓣存活[18]。术后疼痛也是影响皮瓣存活的重要因素,术后疼痛可刺激创面产生多种炎性物质、诱发皮瓣痉挛,进而导致皮瓣危象[19,20]。本研究中观察组的术后镇痛效果优于对照组,但两组患者发生皮瓣危象比较并无统计学差异,这可能与本研究样本量较小有关。

综上所述,硬膜外复合全麻在乳腺癌切除同期乳房再造中生命体征稳定,且可提高术后镇痛效果,降低术后麻醉相关不良反应。