孝的多维心理结构:取向之异与古今之变

2021-03-04葛枭语

葛枭语

孝的多维心理结构:取向之异与古今之变

葛枭语

(北京大学心理与认知科学学院暨行为与心理健康北京市重点实验室, 北京 100871)

孝的内在结构具有多面性, 但以往孝的量表存在信效度不高、掺入研究者主观意图、遗漏重要因素等弊端。研究通过经典文本改编和被试自由生成而编制条目, 通过因素分析与效标分析等方法考察孝的结构(总样本量 = 1725), 发现孝包含尊敬安乐父母、服从父母、和颜对待父母、守身不辱父母、陪伴父母、扬名以显父母、思慕父母、不干涉父母、劝谏父母, 九因素结构具有良好的信效度。不同因素与效标变量(家庭自我概念、家庭弹性、父母教养方式、亲子边界不当、自立人格、服从倾向)具有不同的关联模式。这些发现反映出儒学论孝的敬慕之别、敬顺之变。此外讨论了不同因素的古今变迁。

孝, 儒家文化心理学, 孝道, 孝行, 本土心理学

1 问题的提出

对国人而言, “孝”的重要性无须赘言。在古代, 孝一直是伦理生活的基础, 对于儒家伦理也具有组建性作用(杨立华, 2017)。然而, 自新文化运动以降, 孝文化受到许多反思和审视, 人们对孝的态度也出现分歧。有人批评孝扼杀独立自主人格(杨辉, 2014), 例如陈独秀将孝列入“以己属人之奴隶道德” (陈独秀, 1984), 胡适指出以孝为宗教的大弊病在于“养成一种畏缩的气象” (胡适, 2013), 吴虞认为忠孝之教“就是教一般恭恭顺顺的听他们一干在上的人愚弄, 不要犯上作乱, 把中国弄成一个‘制造顺民的大工厂’” (吴虞, 1985); 也有人肯定孝对于家庭功能和家庭生活质量的正性价值。这种分歧很可能是因为孝的复杂结构所造成的, 即, 孝虽然是一个概念, 但却包含了复杂的多重因素。因此, 若不厘清其内在结构, 而含混地批判孝或提倡孝, 都有可能产生偏颇。

孝的定义并不复杂。《尔雅》《说文解字》《四书章句集注》《论语新解》等书均把孝解为“善事父母”或“善父母”, 即善于服事父母的意思。据此, 我们将孝定义为对待父母的恰当方式。但是, 这样一个具有极简单定义的概念, 却有着极为复杂的内涵和成分, 这与该语词的使用年代之长和使用者之广有密切关系。有鉴于此, 心理学研究者认为应当建立孝的多元模型(傅绪荣等, 2016), 这有助于厘清孝的成分结构。单维的孝行量表或孝道责任量表(如Chen et al., 2007; 卓馨怡, 利翠珊, 2008)不足以全面地描述其内在结构。

针对孝的内在成分结构问题, 心理学研究者运用因素分析等实证研究方法进行了考察, 取得了一些成果。其中最著名的是杨国枢(2004)所做的系列研究, 他提出的孝道四因素结构包含尊亲恳亲、抑己顺亲、奉养祭念、护亲荣亲。然而, 回顾该结构的探索过程, 可以发现其中包含许多局限。其一, 研究者先罗列15个内涵, 再据此编写条目, 且这15个内涵与最终结构模型没有直接关联(因此不是模型假设), 这一过程可能掺入了研究者的主观意图和看法。其二, 量表是研究者根据古籍和亲身经验自行编制的, 不包含通过被试生成的内容, 因此, 假如当代个体形成了与古籍有异的新的心理因素, 这类因素将遭无视。其三, 研究者根据碎石图决定抽取4个因素, 这个因素数很可能确定得太少了, 以至于关系并不紧密的构念被合并为同一维度。例如作者在报告中也承认, 因素一因为题目内容广, 无法在语言上概括为一个构念, 因此只能暂时定名(但这个暂定名似乎都被后来的研究者所直接袭用了)。通过检视量表内容, 我们也发现许多条目与其因素名之间的关联并不紧密。其四, 该量表只有3个因素是通过实证性因素分析所抽取的, 在此之后, 作者因遗憾于存在许多“遗珠”未能入选量表, 因此依据主观意志将部分条目汇合成第4个因素。其五, 量表信度分析未能满足心理测量学要求, 我们发现, 在作者所报告的240个克隆巴赫α值中, 有14个小于0.70 (占5.8%), 最低值甚至达到0.46。除测量过程可能存在的问题, 我们认为, 这很可能是因为作者抽取因素太少, 不足以描述孝的复杂结构, 因此把许多关联不强的条目挤入了同一维度; 此外还与研究者主观汇编了其中一个维度有关。其六, 研究者只进行探索性因素分析, 不进行验证性因素分析。其七, 从量表内容看, 孝的许多重要因素都被遗漏了, 这一点在下一自然段详细说明。综上所述, 该量表在编制过程中存在着许多令人遗憾之处, 尽管该研究本身具有非常重要的价值, 但后续研究者在复用该量表时应当谨慎。另一个使用广泛的量表是在孝道双元模型的基础之上编制的, 将孝道分为相互性孝道和权威性孝道(Yeh & Bedford, 2003)。这一量表是对杨国枢(2004)四因素结构做更高阶的因素分析(傅绪荣等, 2016), 未能克服原量表的弊端。双元结构虽然能使人直观地了解和区分孝道的积极和消极部分, 但不能反映更细致的内在成分, 例如一些研究者批评其维度名与包含内容之间不相容(傅绪荣等, 2016)。此外, 范丰慧等人(2009)也曾探索孝道认知结构, 这一量表同样存在一些疑点, 例如作者没有报告初测问卷的条目数量, 读者无从得知初测问卷是否全面描述了孝的各个方面。尤其是作者报告称, 主成分分析只发现了4个特征值大于1的因素, 这使得读者更有必要对初测问卷的总条目数存疑。此外, 与杨国枢(2004)的量表类似, 该研究者先列出4个角度, 再据此编写条目(且列出的4个角度和最终的因素结构完全无关), 可能掺入研究者主观意图; 从量表内容看, 同样遗漏了许多重要因素。其他以往量表也存在一些问题, 在此不一一赘述。还有一些研究者从其他角度入手编制量表, 拓展了孝道研究的领域, 但并不是对孝的内在结构的描述, 例如孝道焦虑量表(Murray et al., 1996)等。

以往这些量表最突出的问题是, 因素数量较少, 虽然能够简明地帮助研究者了解孝的主要方面, 但是也存在着遗漏重要因素的情况。以杨国枢(2004)的量表为例, 从量表条目内容中看不到关于劝谏父母、思慕父母、不干涉父母的内容(尽管研究者在最初罗列的15个内涵中有所提及)。劝谏父母是孝的重要方面, 《孝经》专设《谏诤》章论述这一问题, 以往许多人文学科的学者都将谏亲作为孝的重要成分加以强调(例如:曾振宇, 2002)。思慕父母是孟子论孝的核心, 研究者将其视为孔、孟论孝的根本分歧点所在(杨立华, 2017)。《释名》:“墓, 慕也, 孝子思慕之处也。”这些如此重要的因素, 在以往的量表中鲜有呈显, 足见以往研究所探索的因素结构仍处于相对粗放、不够细密、不尽全面的状态。

本研究在遵守杨国枢(2004)所提出的孝道研究原则(即兼顾人文学与社会科学、兼顾应然与实然、兼顾传统与现代、兼顾理论可验证性和研究工具可操作性、兼顾具体内容与认知结构、将孝道视为多向度心理与行为、尽量采取主位研究方式)的前提下, 尝试通过归纳和演绎相结合的方法对孝的内在结构进行重新探索, 以期克服上述研究中存在着的弊端和缺憾。在此基础上, 本研究还将考察孝的不同因素与效标变量的不同关联模式, 以及人们对孝的不同因素的看法, 以证实将孝区辨为更多因素的必要性和价值, 并结合儒学思想史对于论孝的不同取向进行讨论。

2 预研究

为使孝的结构能够兼顾传统与现代, 本研究通过两种方法编制初测问卷的条目, 分别是根据核心经典编写和由被试自由生成。

核心经典选取的是《论语》《孟子》《孝经》《礼记》, 它们都在“十三经”之列, 是古代文化的纲领性经典, 且对孝有许多具体描述。由经典文献选入初测问卷条目的原则是能收尽收, 除以下需要剔除的内容外, 凡与孝有关的内容都收录, 以避免研究者的主观筛选造成偏差。需要剔除的内容有:其一, 凡论及父母死后丧葬祭祀等问题的, 不纳入量表, 因为考虑到父母亡故是一个仅部分人遇到过且很难假设的情境, 且丧葬祭祀仪典的古今差异不可谓不大; 其二, 凡围绕特定社会角色(如圣王、诸侯、儿媳等)而展开的论述, 不纳入量表, 因其不具有一般适用性; 其三, 一些章句虽含“孝”字, 但非对孝的描述(例如“弟子入则孝”), 不纳入量表; 其四, 《礼记·曲礼》一书的部分章句涉及具体礼仪规范, 由于古今物质生活世界和社会流动性发生了本质的改变, 因此已经失去可理解性和可实践性(例如“为人子者, 居不主奥, 坐不中席, 行不中道, 立不中门”), 不纳入量表。此外, 凡只论及单亲的, 在条目编制时皆改为父母双亲; 《礼记·曲礼》等篇由于涉及细致礼仪, 因此在改编时做了概括处理。为方便被试准确和快速理解量表条目, 所有的条目都是以现代白话文来编写的, 释义参照朱熹《四书章句集注》、杨伯峻《论语译注》《孟子译注》、钱穆《论语新解》、胡平生《孝经译注》、杨天宇《礼记译注》。最终编制了50个条目。

此外, 我们通过问卷星网站的样本服务邀请了56名被试来生成关于孝的描述。其中, 女性占58.9%,年龄在19~57岁之间(= 31.75,= 8.65), 最高学历涵盖高中或专科(14.3%)、大学本科(76.8%)和硕博研究生(8.9%), 只有1.8%被试的父母(或在未成年时的其他法定监护人)全部都已辞世。要求被试用文字描述“在日常生活中遇到的可以被视为‘孝’的人具有怎样的特征”, 至少写5条(不超过10条)。由于我们希望被试在不受研究者主观假设影响的情况下自发生成条目, 且孝在中国是一个不言自明、人尽皆知的概念, 因此我们没有在指导语中为孝提供任何定义或解释。我们共收到了337条描述(= 6.02)。一名不知道研究假设的心理学硕士研究生对这些描述进行了降重。在不损害原意的情况下, 对一些句子的句式进行了优化。最终编制了48个条目。

3 研究1:“孝”内在结构的探索

3.1 研究假设

研究1的假设及其理论基础在表1中给出。本研究不是依据这些假设来编写条目, 而是通过对条目的实证性因素分析来验证这些假设是否成立。这种方法是归纳和演绎相结合的方法(Tskhay et al., 2018)。

3.2 研究方法

3.2.1 被试

通过问卷星网站的样本服务进行问卷发放, 共回收1028个样本, 剔除答错探测试题(如“如果您认真阅读, 请您选择比较不符合”, 共6题)的问卷后剩余642份。由于量表内容明显涉及价值判断, 因此剔除社会赞许性分数比总体均值高出2个标准差以上的样本, 最终剩余有效样本633份。其中, 女性占56.2%, 年龄在18~73岁之间(= 29.98,= 7.75), 最高学历涵盖初中或以下(0.6%)、高中或专科(13.0%)、大学本科(79.3%)和硕博研究生(7.1%), 只有1.9%被试的父母(或在未成年时的其他法定监护人)全部都已辞世, 被试填答IP覆盖了29个省、自治区、直辖市。

3.2.2 测量

孝:被试填写的是在预研究中编制的初测问卷, 共98个条目。问卷采用7点量表, 由被试根据描述性语句符合自己的程度进行打分, “1”表示完全不符合, “7”表示完全符合。

表1 探索性因素分析的理论假设

注:a 囿于篇幅, 每个假设的理论基础仅举一例。

b “无违”二字含义存在多种解读, 朱熹《四书章句集注》释为不背于理, 钱穆《论语新解》释为无违父命, 程树德《论语集释》、杨伯峻《论语译注》释为无违于礼, 本文经综合考虑选取《集注》之释义。

c “守身不辱父母”是指子女持守己身、不使自己陷于不义, 以免辱及父母。

d “延续父母”是指子女将自己视为父母之延续, 并承担维系这一延续的义务(例如不毁伤自己、繁衍后代等)。

社会赞许性:采用《Marlowe-Crowne社会期望量表》(汪向东等, 1999), 选取了其中的10个条目(内部一致性信度α = 0.70), 其中5个条目为反向计分, 7点计分。

3.3 研究结果与讨论

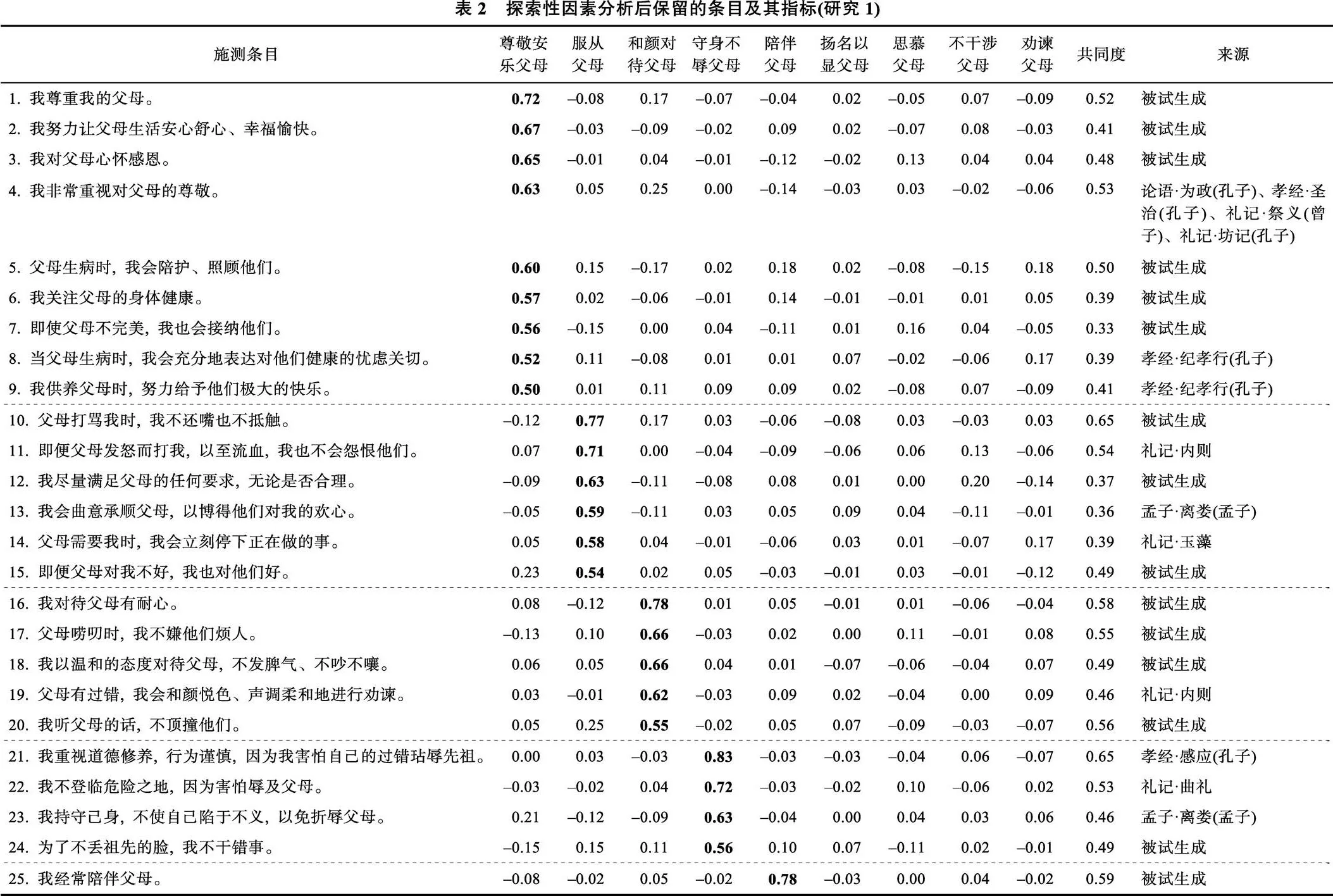

Bartlett的球形度检验(χ= 26796.59,= 4753,< 0.001)和KMO检验(KMO = 0.95)表明适合进行因素分析。采用主轴因素分解法和Promax旋转法, 以特征根不小于1为因素抽取的原则。剔除3种类型的条目:共同度小于0.3, 在各因素载荷量绝对值小于0.5, 在多个因素上载荷量绝对值之差小于0.3。每剔除一个条目, 重新进行一次分析, 直至不再有条目满足以上任意条件。最终得到含有36个条目、分布在9个因素上的量表, 9个因素的累积贡献率为49.2%。根据各个因素所包含的条目内容意涵进行命名。载荷量、共同度、旋转后的特征值等指标见表2。

结果表明, 孝虽为一个概念, 但却包含了9个具有不同内涵和特征的因素, 这些因素分别为:(1)尊敬安乐父母, 是指子女尊敬父母并致力于使其感到安心与快乐。这个维度为各个经典所普遍强调, 不仅量表条目来自《论语》《孝经》《礼记》, 而且在《孟子》中亦有“孝子之至, 莫大乎尊亲”的说法、在《庄子》中亦有“不择地而安之, 孝之至也”的说法, 同时当代被试也生成了许多此方面的内容, 可以说是孝的最主要的且最具共识性的因素, 也反映了古今的承续性。(2)服从父母, 是指子女服从父母的指令和要求, 即便需要违背自己的意志或违背道理。这个维度的条目主要来自《孟子》《礼记·内则》《礼记·玉藻》, 同时也有被试自主生成的内容。这与《论语》对“无违(于理)”的强调和《孝经》所言“从父之令, 又焉得为孝乎”存在着很大的不同, 可以说是针锋相对的。(3)和颜对待父母, 是指子女对待父母时有耐心、和颜悦色。条目来自《礼记·内则》与被试自由生成, 此外在《论语》中也有对“色难”的强调。(4)守身不辱父母, 是指子女持守己身、不使自己陷于不义, 以免辱及父母。这同样是一个在古代比较普遍的论孝视角, 条目来自《孟子》《孝经》《礼记·曲礼》, 同时也包含了被试生成的内容。(5)陪伴父母, 是指子女花时间陪伴父母并与父母沟通交流、分享生活。这个维度是在研究假设中没有的维度, 条目完全来自当代被试生成, 在所选经典中很难找到能够直接与其对应的内容。(6)扬名以显父母, 是指子女努力成就事业, 以荣耀自己的父母。条目来自《孝经》与被试生成内容。(7)思慕父母, 是指子女思慕和依恋父母。这个维度可以说是孟子论孝的一个独特视角, 既不同于其它经典, 亦不为当代被试所提及。(8)不干涉父母, 是指子女尊重父母的意志, 不干涉他们的生活。条目来自《孟子》与被试生成内容。(9)劝谏父母, 是指子女在父母犯错时提醒和劝谏他们。这是孔子论孝所强调的, 条目来自《论语》《孝经》; 在预研究收集的337条当代被试生成内容中, 仅1句论及与此有关的内容。这些结果支持了假设2~9, 但不支持假设1和假设10。

4 研究2:“孝”内在结构的信效度验证

4.1 研究目的与假设

研究2的目的有两个, 即验证性因素分析与效标关联效度分析。验证性因素分析的假设模型即研究1所确定的结构; 在效标关联效度分析方面, 本研究着重从家庭功能、父母教养、子女人格三方面来进行考察。

其一, 在家庭功能方面, 选取家庭自我概念和家庭弹性作为效标变量。家庭自我概念是个人对自己家庭方面的知觉(姚信, 2003); 家庭弹性(family resilience)关注的是家庭在应对逆境时的功能, 涉及家庭沟通与问题解决、利用社会资源、持有积极看法(Li et al., 2016)。以往实证研究发现, 孝道通过亲子冲突和亲子凝聚来正向影响家庭功能(Li et al., 2014; Sun et al., 2020); 青少年越重视孝道, 家长控制对母子关系质量的积极影响越强(Wong et al., 2010); 支持性教养方式通过子女孝道而正向影响家庭生活质量(Chen et al., 2016)。据此, 我们预测, 孝各个维度与家庭自我概念和家庭弹性存在正向关联(假设11)。

其二, 在父母教养方面, 选取父母教养方式和亲子边界不当作为效标变量。父母教养方式(parental bonding styles)是父母在教育、抚养子女的日常生活中表现出来的行为倾向, 有研究者将其分为关怀、冷漠/拒绝、过度保护、给予自主性(蒋奖等, 2009); 亲子边界不当(inadequate parent-child boundaries)具体包含诱发子女内疚、亲子边界缺失、子女的家长化、对子女使用心理控制、父母与子女关系三角化(Mayseless & Scharf, 2009)。以往实证研究发现, 亲子依恋质量能够正向预测相互性孝道(金灿灿等, 2011)。相互性孝道主要包含尊亲恳亲和奉养祭念, 偏重于亲子情感方面; 而在研究1建构的九因素模型中, 与此内涵大致对应的主要有尊敬安乐父母、和颜对待父母、陪伴父母、思慕父母维度。据此, 我们预测, 父母的关怀越多、冷漠/拒绝越少, 子女越可能尊敬安乐父母、和颜对待父母、陪伴父母、思慕父母(假设12)。Yeh和Bedford (2004)发现, 权威性孝道更高的个体, 其父母具有显著更高频率的不适宜行为(即父母的行为方式不符合孩子对父母的角色期望), 并更可能因此产生亲子冲突; 而相互性孝道更高的个体, 更可能因父母要求与个人愿望相冲突而产生亲子冲突(即更不愿意为了遵守父母要求而放弃个人愿望)。权威性孝道主要是指子女压抑自己的欲望、牺牲自己的利益来满足父母的要求, 这与研究1模型中的服从父母维度具有相通之处。据此, 我们预测, 父母给予自主性越少、父母与子女边界的缺失越严重、父母对子女使用心理控制越多, 子女越可能服从父母(假设13)。杨立华(2017)通过比较以“敬”和“慕”为基础的两种不同的孝, 指出, 敬指向个体边界的明确, 而慕更多地指向对个体界限的超逾和忽视。据此, 结合因素内涵, 我们预测, 父母与子女边界的缺失越严重, 子女越不可能尊敬安乐父母、越可能思慕父母(假设14)。

其三, 在子女人格方面, 选取自立人格和服从倾向作为效标变量。自立人格是强调个人独立、自由与人际联结的对立统一的人格特质(夏凌翔, 黄希庭, 2008)。杨立华(2017)指出, 以敬为基础的孝维持和促进个体精神自立, 而以慕为基础的孝作为年少时对父母的依恋倾向的某种延续, 会削弱精神自立、延阻人的成长成熟。据此, 结合因素内涵, 我们预测, 子女自立人格程度越高, 越可能尊敬安乐父母、越可能劝谏父母、越不可能思慕父母(假设15)。服从倾向(compliance)是指个体易于服从他人的倾向, 描述的是个体惧怕冲突和压力、难以应付权威压力、渴望使他人满意并迎合他人期待、寻求他人肯定的特质(Drake & Egan, 2017)。据此, 结合因素内涵, 我们预测, 子女服从倾向越强, 越可能服从父母、越可能思慕父母、越不可能劝谏父母(假设16)。

4.2 研究方法

4.2.1 被试

验证性因素分析的目标样本量是根据样本量大于条目数的10倍的规则而决定的, 需要的最小样本量为360人, 拟用于验证性因素分析的样本1满足了这一目标。相关分析的目标样本量是在数据收集之前通过G*Power来决定的(Faul et al., 2009), 为满足相关分析的中等效应量ρ = 0.30和power = 0.95的要求, 需要的最小样本量为138人, 本次研究的2个样本都满足了该目标。

样本1:通过问卷星网站的样本服务进行问卷发放, 共回收634个样本, 剔除答错探测试题的样本和1个年龄填写异常的样本(“2岁”)后, 剩余有效样本396个。其中, 女性占44.9%, 年龄在18~60岁之间(= 30.06,= 7.30), 最高学历涵盖初中或以下(0.3%)、高中或专科(11.4%)、大学本科(80.8%)和硕博研究生(7.6%), 只有2.0%被试的父母(或在未成年时的其他法定监护人)全部都已辞世。

样本2:由于样本2拟测量的效标变量量表在被试年龄方面有所限制, 因此通过问卷星网站的样本服务针对在校高中生和大学本科生进行问卷发放, 共回收274个样本, 剔除答错探测试题的样本后, 剩余有效样本206个。其中, 女性占57.8%, 年龄在16~23岁之间(= 19.23,= 1.94), 所有被试都有至少一名法定监护人健在。

4.2.2 测量

样本1和样本2的被试均需要填写在研究1中编制的、包含36个条目的孝量表。

在此之后, 样本1的被试还需要填写:

家庭自我概念:采用《田纳西自我概念量表》的中文版(陈进, 2013; 姚信, 2003)的家庭自我概念分量表。共12个条目(α = 0.85), 5点计分。

父母教养方式:采用《父母教养方式问卷》的中文版(邓娅玲, 2013), 要求被试通过回忆16岁之前亲子互动的记忆来作答。共25个条目, 分为关怀(α = 0.79)、过度保护(α = 0.72)、冷漠/拒绝(α = 0.73)、给予自主性(α = 0.83)维度, 4点计分。

服从倾向:采用《服从量表》(Drake & Egan, 2017), 由心理学专业研究者进行翻译, 并经过英语专业和心理学专业研究者的多次翻译-回译程序。共20个条目(α = 0.81), 被试用“是”或“否”作答。

社会赞许性:同研究1 (α = 0.73)。

样本2的被试还需要填写:

家庭弹性:采用《家庭弹性评定量表》的中文简版(Li et al., 2016)。共32个条目(α = 0.89), 4点计分。

亲子边界不当:采用《亲子边界不当问卷》(Mayseless & Scharf, 2009), 由心理学专业研究者进行翻译, 并经过英语专业和心理学专业研究者的多次翻译-回译程序。共35个条目, 分为诱发子女内疚(α = 0.87)、亲子边界缺失(α = 0.82)、子女的家长化(α = 0.87)、对子女使用心理控制(α = 0.93)、父母与子女关系三角化(α = 0.87)维度, 5点计分。

自立人格:采用《青少年学生自立人格量表》(夏凌翔, 黄希庭, 2008)。共40个条目, 分为个人自立(0.73)和人际自立(0.79)分量表, 5点计分。

社会赞许性:同研究1 (α = 0.74)。

4.3 研究结果与讨论

4.3.1 信度分析

样本1孝各个维度(尊敬安乐父母、服从父母、和颜对待父母、守身不辱父母、陪伴父母、扬名以显父母、思慕父母、不干涉父母、劝谏父母)的内部一致性信度α分别为0.90、0.86、0.87、0.83、0.77、0.75、0.83、0.74、0.70。样本2各个维度α分别为0.78、0.80、0.85、0.84、0.78、0.76、0.84、0.71、0.71。信度指标满足情况良好。

4.3.2 验证性因素分析

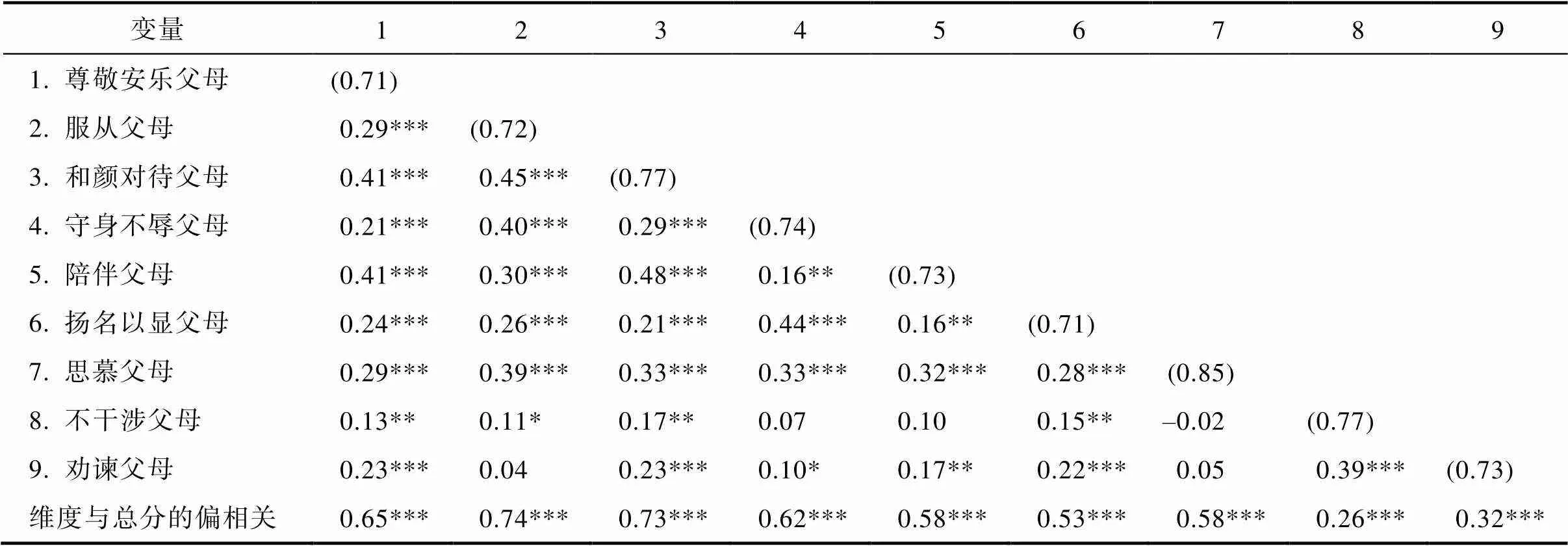

对样本1进行验证性因素分析。九因素结构具有较好的拟合结果(结构方程拟合指标见表3)。各个条目在相应因素上都具有较高载荷量(标准化载荷量在0.64~0.85之间,均小于0.001), 测量条目均有效。各维度的平均方差萃取AVE值分别为0.51、0.51、0.59、0.55、0.53、0.51、0.72、0.59、0.54, 均大于0.50, 聚合效度良好。9个因素分别对应的AVE平方根值均大于因素间的相关系数(见表4), 区分效度良好。

我们还尝试了缩减因素数量, 并与九因素模型进行对比。如表3所示, 九因素模型的拟合结果优于八因素和七因素模型。此外, 我们依据杨国枢(2004)四因素模型的因素定义和所包含的内涵, 尝试将九因素缩减为与之大致对应的三因素结构:合并尊敬安乐、和颜对待、陪伴、思慕维度以对应该模型的尊亲恳亲维度, 合并服从与不干涉维度以对应该模型的抑己顺亲维度, 合并守身不辱、扬名以显、劝谏维度以对应该模型的护亲荣亲维度。(由于本研究在编制之初已明确剔除涉及父母死后情形的内容, 因此无维度对应该模型的奉养祭念维度。)结果表明, 三因素模型的拟合结果劣于九因素模型。综上, 九因素模型在描述孝的多维心理结构方面更具优势。

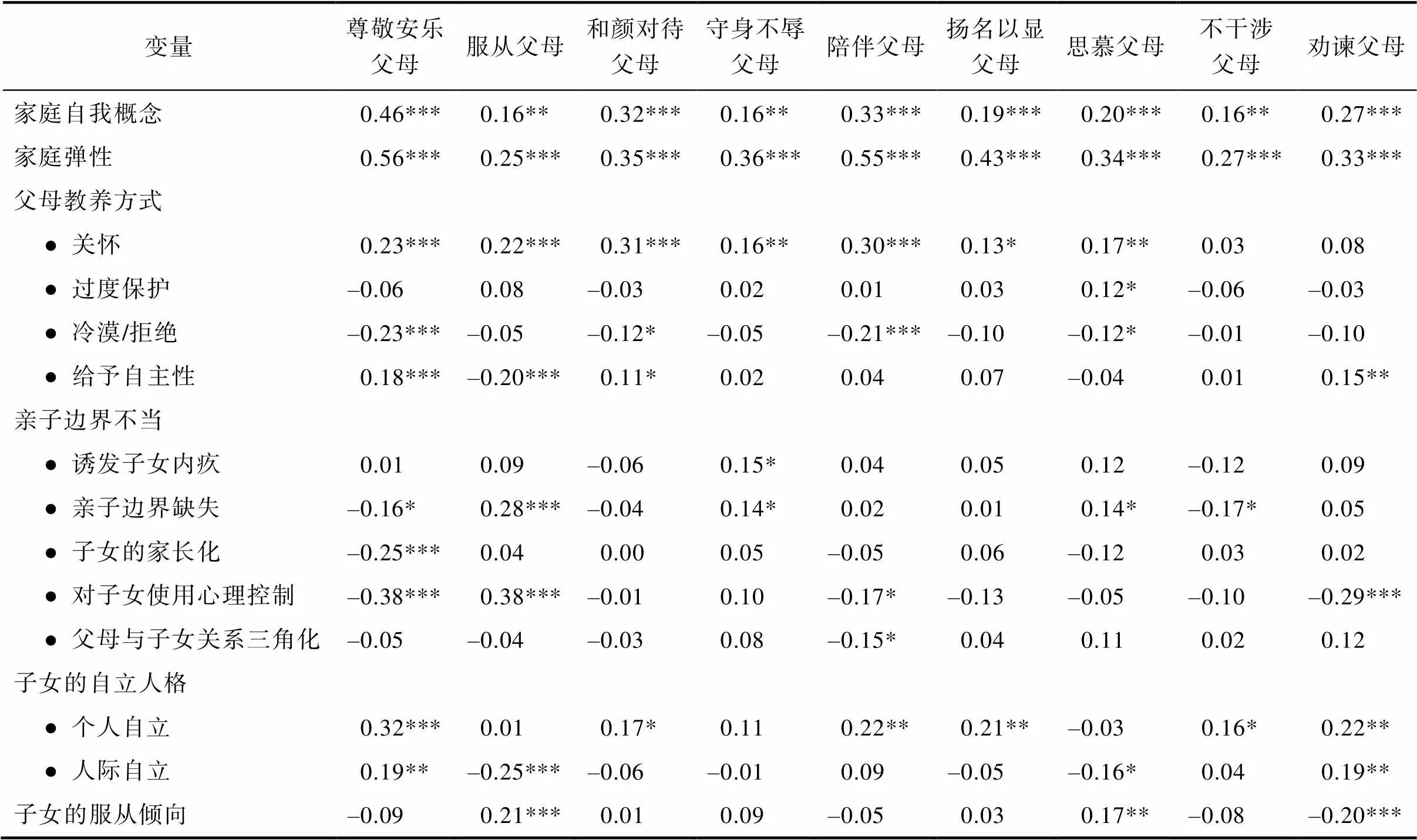

4.3.3 效标关联效度分析

偏相关分析结果如表5所示。在控制性别、年龄、最高学历(仅样本1)、父母是否健在(仅样本1)、社会赞许性的情况下, 孝各个维度均与家庭自我概念、家庭弹性显著正相关, 这一结果支持了假设11。父母关怀与尊敬安乐父母(= 0.23,< 0.001)、和颜对待父母(= 0.31,< 0.001)、陪伴父母(= 0.30,< 0.001)、思慕父母(= 0.17,= 0.001)显著正相关, 冷漠/拒绝与之负相关(= –0.23,< 0.001;= –0.12,= 0.014;= –0.21,< 0.001;= –0.12,= 0.016), 支持了假设12。父母给予自主性与服从父母显著负相关(= –0.20,< 0.001), 亲子边界缺失(= 0.28,< 0.001)、父母对子女心理控制(= 0.38,< 0.001)则与之显著正相关, 支持了假设13。亲子边界缺失与尊敬安乐父母显著负相关(= –0.16,= 0.021)、与思慕父母显著正相关(= 0.14,= 0.045), 支持了假设14。子女自立人格与尊敬安乐父母(= 0.32,< 0.001;= 0.19,= 0.008)、劝谏父母显著正相关(= 0.22,= 0.001;= 0.19,= 0.006), 人际自立与思慕父母显著负相关(= –0.16,= 0.026), 部分地支持了假设15。子女服从倾向与服从父母(= 0.21,< 0.001)、思慕父母(= 0.17,= 0.001)正相关, 与劝谏父母负相关(= –0.20,< 0.001), 支持了假设16。

表3 验证性因素分析结果的对比(研究2)

注:***< 0.001。八因素模型是指在九因素模型基础上将不干涉与劝谏维度合并。七因素模型是指在八因素模型基础上将扬名以显与思慕维度合并。三因素模型是指:尊敬安乐、和颜对待、陪伴、思慕; 服从、不干涉; 守身不辱、扬名以显、劝谏。

表4 孝各个维度的偏相关关系(研究2样本1, N = 396)

注:*< 0.05, **< 0.01, ***< 0.001。括号内的数值为AVE平方根值。控制变量:性别、年龄、最高学历、父母是否健在、社会赞许性。

表5 孝各个维度与效标变量的偏相关关系(研究2)

注:*< 0.05, **< 0.01, ***< 0.001。控制变量:性别、年龄、最高学历(仅样本1)、父母是否健在(仅样本1)、社会赞许性。家庭自我概念、父母教养方式、服从倾向的数据来自样本1 (= 396); 家庭弹性、亲子边界不当、自立人格的数据来自样本2 (16~23岁在校学生,= 206)。

5 研究3:“孝”内涵古今变迁的描述性研究

5.1 研究目的

研究3是一项描述性的研究, 目的主要在于考察孝内涵的古今变迁。具体包含2个方面:其一, 考察研究1探明的孝的各个维度在多大程度上符合当代大众心目中的理想的孝; 其二, 孝是对待父母的恰当方式, 然而子女认为自己对待父母的恰当方式是否符合父母对于子女对待父母方式的期待, 是一个有待探索的问题, 研究3也将对这个问题进行考察。

5.2 研究方法

5.2.1 被试

样本1:通过问卷星网站的样本服务进行问卷发放, 共回收304个样本, 剔除答错探测试题的样本和1个年龄填写异常的样本(“128岁”)后, 剩余有效样本221个。其中, 女性占54.8%, 年龄在18~61岁之间(= 30.89,= 7.77), 最高学历涵盖初中或以下(0.5%)、高中或专科(12.2%)、大学本科(80.5%)和硕博研究生(6.8%)。

样本2:通过问卷星网站的样本服务针对有子女的父母(且子女年龄在10岁及以上)进行问卷发放, 共回收343个样本, 剔除答错探测试题的样本后, 剩余有效样本213个。其中, 女性占51.2%, 年龄在31~59岁之间(= 41.29,= 5.49), 子女年龄在10~33岁之间(= 14.72,= 4.10), 最高学历涵盖初中或以下(3.3%)、高中或专科(25.4%)、大学本科(67.1%)和硕博研究生(4.2%)。

5.2.2 测量

样本1被试需要根据研究1编制的孝量表条目逐条回答“以下表述跟您心目中的理想的‘孝’是否相符”, 但是量表条目均由第一人称改为第三人称(如条目1“我尊重我的父母”改为“他/她尊重自己的父母”)。7点计分, “1”表示完全不符合, “7”表示完全符合。各个维度α分别为0.77、0.83、0.77、0.84、0.75、0.75、0.87、0.82、0.76。

样本2被试需要根据研究1编制的孝量表条目逐条回答“以下表述是否符合您心目中对自己子女的期待”, 但是量表条目均由第一人称改为第三人称, 并将“父母”改为“我” (如条目1“我尊重我的父母”改为“他/她尊重我”)。7点计分, “1”表示非常不期待, “7”表示非常期待。各个维度α分别为0.79、0.86、0.82、0.82、0.80、0.81、0.83、0.83、0.76。

5.3 研究结果与讨论

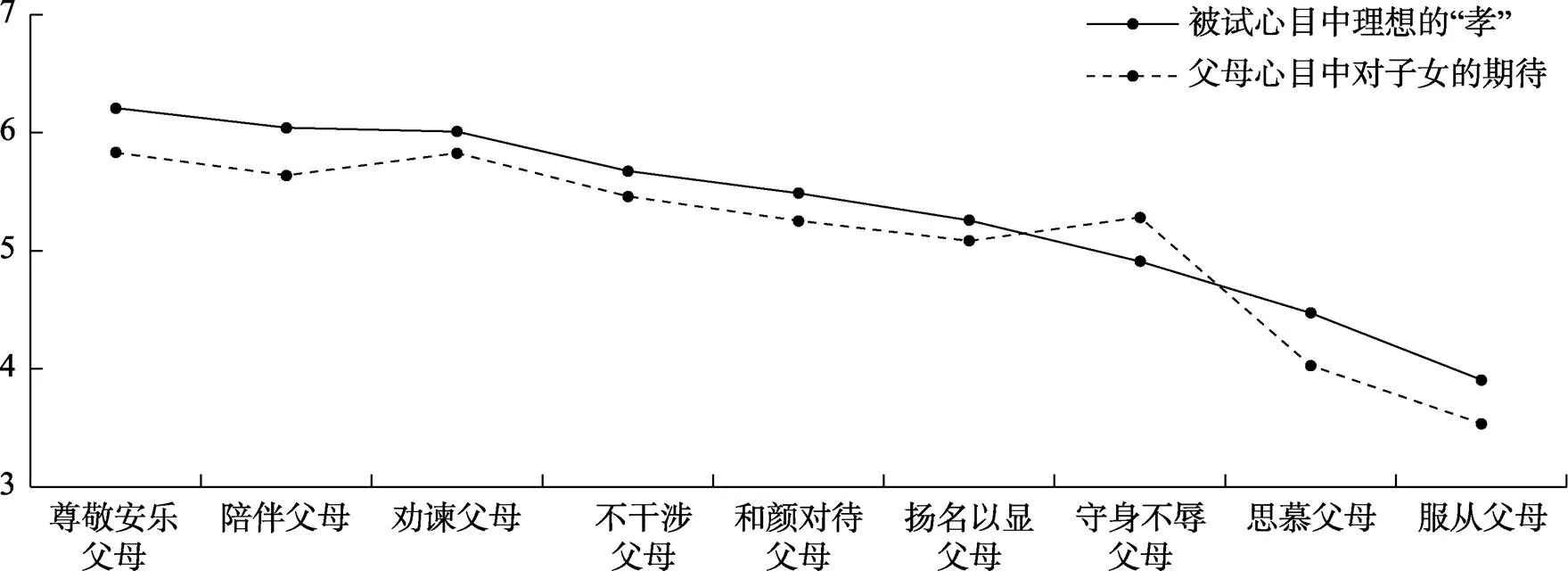

结果如表6和图1所示。可以看到, 首先, 最符合当代大众心目中的理想化的孝的因素依次是尊敬安乐父母(= 6.21,= 0.41)、陪伴父母(= 6.04,= 0.71)、劝谏父母(= 6.01,= 0.72)、不干涉父母(= 5.67,= 0.87)、和颜对待父母(= 5.49,= 0.84)、扬名以显父母(= 5.26,= 0.96), 父母心目中对子女的期待也大致与此类似(= 5.83,= 0.63;= 5.64,= 1.02;= 5.83,= 0.83;= 5.46,= 0.92;= 5.25,= 0.99), 这反映出古今论孝的连贯性和一致性。其次, 对于守身不辱父母维度, 其与当代大众心目中的理想化的孝的符合程度并不高(= 4.91,= 1.18), 但却有许多父母期待子女以这种方式来对待自己(= 5.28,= 1.03)。最后, 思慕父母(= 4.48,= 1.44)和服从父母(= 3.91,= 1.05)就显得与当代大众的看法有些出入了, 父母也相对较少期待子女以这种方式来对待自己(= 4.03,= 1.49;= 3.54,= 1.17)。但是, 值得指出的是, 它们仍然是孝的组成部分, 49.8%和17.2%的被试依然觉得思慕父母和服从父母符合自己心目中理想的孝。这些结果与以往研究具有一致性, 例如杨曦(2016)发现, 当代城市老人对子女孝行的期待由顺从转变为尊敬, 以“抑己顺亲”或“家长权威”为特征的孝行受到的期待越来越少, 而精神与情感上的互动更受重视。

表6 被试心目中理想的孝与父母心目中对子女的期待(百分比) (研究3)

图1 被试心目中理想的孝与父母心目中对子女的期待(平均值) (研究3)

6 总讨论

本研究通过因素分析、效标分析等方法, 对孝的内在结构进行了考察。结果发现, 孝的内在因素包括尊敬安乐父母、服从父母、和颜对待父母、守身不辱父母、陪伴父母、扬名以显父母、思慕父母、不干涉父母、劝谏父母。九因素结构具有良好的信度、聚合效度、区分效度、效标关联效度, 从量表内容和维度的对应关系来看也具有良好的内容效度。与既往的量表相比(例如杨国枢, 2014; 范丰慧等, 2009), 本研究探明了以往研究中遗漏的一些重要因素。研究还发现不同因素与效标变量之间具有不同的关联模式, 不同因素与当代大众心目中的理想的孝的相符程度也不尽相同。因此, 确有必要构建细化的因素结构, 这有助于我们更准确地把握孝的多面性内涵, 并在批判孝或提倡孝时更少含混或偏颇。

6.1 儒学论孝的不同取向

在儒学内部, 除肯定仁义之价值外, 许多问题其实并非都有完全的共识。对于孝, 同样存在着许多分歧。因此, 简单而笼统地谈儒学的孝, 对于孝的学术讨论有害而无益。本文运用实证性因素分析的方法, 证实了儒学论孝的取向分歧, 是以现代心理学范式切入儒学思想研究的一个尝试。这个话题所涉及到的问题是广泛的, 以下仅围绕本研究的主要发现, 从三方面的取向分歧进行讨论。

其一, “敬”“慕”之分歧。杨立华(2017)指出, 孔子论孝, 以敬为根本; 孟子论孝, 重心在于慕, 他将人的不同年龄阶段的关切和欲求统一放置在对父母的思慕和依恋这一情感之下。这构成孔、孟理解孝的心性基础的不同。本研究通过实证性因素分析, 也明确地区辨出了尊敬安乐父母和思慕父母的维度。杨立华(2017)认为, 以敬为情感基础的孝, 使个体明确自己在自然-社会-历史中的特定位置及其责任和权利, 指向的是个体间边界的明确; 而以慕为情感基础的孝, 是年少时对父母的依恋的某种延续, 易使子女在精神上拒绝成龄、排斥成长和成熟、削弱精神自立, 它是将某种接近异性之间的思恋的感情投射到了与父母的关系中, 指向的是对个体界限的超逾和忽视。本研究也证实, 在思慕父母维度上分数较高的个体, 更多地存在亲子边界缺失的问题、人际自立水平更低; 而在尊敬安乐父母维度上分数较高的个体与此相反。陈来(2019)也指出, 孔子论孝具有二重性, 而孟子论孝则不再突出强调“礼”。孔、孟论孝的这种取向差异, 对于理解中国社会亲子关系与人际边界有着重要作用, 但在以往的孝的心理学研究中都被混为一谈了。这种孺慕之孝并非只是学术思想上的构念, 根据李志刚(2015)的研究, 它在古代社会礼俗中有着非常现实的体现, 例如言语和行为上的婴儿化、父母丧葬中子女效仿婴儿态的习俗等, 王立(2005)也曾指出了丧悼主体的儿童化现象。尽管孟子肯定不会认同二十四孝, 但是孟子将慕的强调引入孝的论述中, 很难说与后世诸如老莱子作婴儿状、彩衣娱亲等形式的孝道完全无关。孟子以慕论孝自有其学术意图, 但确实也开启了这样的思想危险。因此, 区辨和厘清这两种不同因素, 对我们重新审视孝的内涵是很关键的。

其二, “敬”“顺”之分歧。张子峻(2019)指出, 中国古代孝观念有一由“敬”变异为“顺”的权威化过程。从本研究的实证性因素分析结果来看, 也可以发现服从父母维度的条目来自于《孟子·离娄》《礼记·内则》《礼记·玉藻》, 根据以往学者的考辨, 这三篇文献很可能都是战国中期的作品(王锷, 2004; 当然, 《礼记》各篇的成书年代是无法完全确定的), 可见战国中期论孝已经与春秋论孝的取向有了很大不同。与服从父母不同的是, 劝谏父母则为《论语》和《孝经》所强调。《孝经》称孔子曾说过:“当不义, 则子不可以不争于父。”曾子则主张“谏而不逆”, 即便父母不听劝谏也不违逆。而到了孟子, 开始强调“父子之间不责善”, 并提出“亲之过大而不怨, 是愈疏也; 亲之过小而怨, 是不可矶也”, 即父母的过错若不大则不应抱怨。及至《礼记·内则》, 已经出现了“父母怒、不说(悦), 而挞之流血, 不敢疾怨, 起敬起孝”的观点, 父母殴打以致子女流血, 甚至不应怨恨, 更不必说违逆一类的话了。很难说这些学者互不认同彼此的观点, 但是其所强调的侧重点之差异还是比较明显的, 例如曾振宇(2007)就曾指出, 孟子过于强调“顺”, 并且主张“得乎亲”, 即不问是非曲直而无条件地服从父母意志。张子峻(2019)指出, 之所以孝经历了由敬向顺的异化, 其中原因之一就在于家庭的私人伦常不断上升为国家的公共伦理。这一过程中最典型的案例是唐玄宗注释《孝经》, 为推动“移孝作忠”, 他通过增删臆改经文, 促使“父子之道”与“君臣之义”合辙, 这使得《孝经》学发生根本转折(陈璧生, 2012)。由此, 孝亲越来越成为忠君的隐喻, 本来属于政治伦理的服从开始渗入孝的要求中。这种要求子女服从父母的孝, 同样不止于学术讨论, 而是以一整套对子女极不公平的刑罚制度加以推行(李锦全, 2004; 马新, 2004)。这种社会制度化的服从性的培养, 对于中国社会的人的性格产生了很大的影响。本研究也证实, 在服从父母维度上分数较高的个体, 具有更严重的服从倾向和更差的人际自立人格, 这支持了以服从父母为基础的孝的有害性; 而在劝谏父母维度上分数较高的个体则与此相反。

其三, 与《论》《孟》不同, 《孝经》还特别凸显出了对扬名以显父母的强调。本研究也通过实证性因素分析抽取出了这一以《孝经》章句为代表的独特因素。这种论孝的取向, 把孝从内在德性的实践变成了外在功业的追求。朱熹就曾批评《孝经》“启人僭乱之心” (黎靖德, 1994)。曾振宇(2019)指出, 《孝经》论孝, 使得孝的评价会因社会地位不同而产生差异, 故此朱熹批评其所言“害理”。

以上所讨论的, 是专就差异点而言。儒学论孝, 相同点显然多于相异点, 例如对以敬论孝的共同肯定等, 因此不能仅凭相异之处就否认这些经典文本对于孝的学术讨论的积极贡献。

6.2 古今论孝的意涵嬗变

由于古代没有与当代相匹配的数据, 因此以定量方法考察古今文化心理变迁的问题, 存在很多限制。本研究在量表编制过程中兼顾古代与当代语料资源、在量表分析过程中以当代个体为被试来验证依据古代文本所概括出的假设、在量表编制结束后考察所抽取的各个因素是否符合当代人的看法, 这样的研究思路是古今文化心理变迁研究的一种尝试。从因素分析结果来看, 多数潜变量由经典文本改编条目和被试自由生成条目共同预测, 这反映出古今论孝的连贯性和一致性。而在其中, 我们更加关心的是那些不尽一致的地方, 主要包含以下4点。

其一, 陪伴父母维度是一个完全由当代被试自由生成条目所预测的潜变量。它或许在内在精神上与经典文本有相通之处, 但确实很难在本研究选取的4部经典中找到直接来由。这既反映出当代社会流动性、家庭结构和生活节奏的变化, 也反映出当代个体更加重视以精神陪伴、交流情感、分享生活日常的方式来行孝。以往研究也将精神交流与关心列为当代老人对子女孝行期待转变的突出特征之一(杨曦, 2016)。

其二, 当代大众对以服从父母、思慕父母的方式来行孝的认可程度不高。这与以往研究的发现具有相通之处(陈滔, 卿石松, 2019; 傅绪荣等, 2016)。这种变化可能有多方面的原因:一方面, 新文化运动以来, 以父权意识为中心的孝文化受到批判, 平等精神越来越深入人心(吴锋, 2001), 例如鲁迅在《我们现在怎样做父亲》中就指出“子女是即我非我的人, 但既已分立, 也便是人类中的人, ……因为非我, 所以也应同时解放, 全部为他们自己所有, 成一个独立的人” (鲁迅, 2015); 另一方面, 正如费孝通(2012)在《乡土中国》中所指明的那样, 古代社会变化小, 传统的效力大, 家长的教化权力更为强制, 而现代社会变化极快, 人不再能靠积古的经验做指导, 当父母的经验不再可靠, 对于服从父母的需求本身也降低了。

其三, 尽管在研究3中, 劝谏父母受到的认可程度很高, 但是在被试自由生成的337个描述语句中, 仅1条涉及到劝谏父母(占0.03%), 可以推测, 人们在未经引导的情况下自由讨论孝时, 还是不会优先联想到对父母的劝谏, 而更易把对父母的服从摆在前面。此外, 在研究1中假设的“无违于理”维度(假设1)未能在因素分析中析出。这些都反映出以服从父母为基础的孝在当代依然遗留着很深的影响。

其四, 在研究1中, 假设的“延续父母”维度(假设10)未能在因素分析中析出, 而在研究3中, 守身不辱父母的认可程度相较于其它因素而言并不是那么高, 这可能反映出古今自我观的变化, 当代个体更少像《孝经》说的那样将自己视作“父母之遗体”, 而是将自己视为自己、父母视为父母, 研究2也证实了, 在守身不辱父母维度上得分较高的个体具有更强的亲子边界缺失问题。与此形成鲜明对比的是, 父母对子女以守身不辱父母的方式来行孝的期待却相对较高, 这可能是因为父母更易把子女视为自己的一部分(而子女更少把自己视为父母的一部分)。总的来说, 本研究的发现为中国文化下的亲子关系、家庭生活、人际边界等研究提供了一些值得思考的启示, 这些有待未来的研究进一步证实和探索。

6.3 研究局限与展望

杨立华(2017)指出, 孝深刻地塑造了中国人的基本品格, 在未来的文化建设中, 孝无疑仍是构建道德秩序的核心, 但是究竟以什么样的情感底色为基础来确立现代社会伦理准则是应当深思的。本研究在区辨孝的不同因素的基础上, 发现了不同因素与父母教养和子女人格的不同关联模式。未来, 还应进一步深入考察孝的不同因素与成长环境、教育背景、社会角色、社群文化等前因变量的关联, 以及其在人格养成、成人依恋、家庭关系、人际边界、创造力与创新能力、社会功能等方面的不同作用, 以避免在批判孝或提倡孝时陷于笼统和偏颇, 也使孝的积极因素能够发挥出其积极价值。

需要说明的是, 本研究的九因素结构中, 没有包含“赡养父母”或类似的因素, 这与以往结果具有一致性, 无论是杨国枢(2004)还是范丰慧等人(2009)所提出的四因素模型, 其量表条目都没有涉及到这方面的内容。这可能是由于该方面相对比较基础、在区分度上有所欠缺, 没有形成相对独立的因素。这个问题有待未来研究进一步深入考察。

本研究的局限之一在于, 利用了古籍资料来间接获取古人生活现实的有关信息, 但古籍资料很可能包含了一些理论家的理论设计, 难以完全反映古人生活世界的原貌, 与当代被试自由生成的内容并非完全对应。当然, 这些经典资料中的理论与现实行为也并不割裂, 它们在后世影响甚深, 有许多制度化的落实与民俗化的沉淀, 成为人们生活实践的准则, 可以在一定程度上体现古代生活实践的特点。后世社会治理者通过刑律司法、旌赏孝行、以孝选官等方式, 促使孝的理论越来越落地为现实的行为准则(李锦全, 2004; 马新, 2004); 许多民间孝行成为传奇典故流传于世, 童蒙读物也普遍强调以孝立身, 以孝义感化为基础的礼乐教化在社会中不断深入, 影响着人们的社会行为(王美华, 2003)。尽管如此, 本研究所选取的古籍资料还是可能混淆了一些理论与现实的差异, 与当代被试自由生成的内容存在着一定的区别。

此外, 本研究还存在其它局限。本文将孝定义为对待父母的恰当方式, 这是针对其本来意涵而提出的, 但是, 在文化多元共存的当今世界, 必须指出, 不同文明体系对于对待父母的恰当方式存在着不同的看法, 不必然含括在孝的范畴内, 因此, 孝的具体内涵与因素结构主要反映的是东亚文明圈内的文化特点。通过经典文本改编的条目仅来自《论语》《孟子》《孝经》《礼记》, 不能完全反映其他儒者、其他学派对孝的理解。主要采用方便取样的抽样方法, 在样本选取上可能存在偏差。

Chen, B. (2012). Emperor Xuanzong of Tang’s modification of Xiao Jing and the transition of the studies on Xiao Jing., (2), 44–51.

[陈璧生. (2012). 明皇改经与《孝经》学的转折., (2), 44–51.]

Chen, D. (1984).(Vol. 1). Beijing: SDX Joint Publishing Company.

[陈独秀. (1984).. 北京: 生活·读书·新知三联书店.]

Chen, J. (2013).(Unpublished doctorial dissertation). Shanghai: East China Normal University.

[陈进. (2013).(博士学位论文). 上海: 华东师范大学.]

Chen, L. (2019).. Beijing: SDX Joint Publishing Company.

[陈来. (2019).. 北京: 生活·读书·新知三联书店.]

Chen, S. X., Bond, M. H., & Tang, D. (2007). Decomposing filial piety into filial attitudes and filial enactments.(4), 213–223.

Chen, T., & Qing, S. (2019). Intergenerational transmission of filial piety in China., (2), 55–67.

[陈滔, 卿石松. (2019). 中国孝道观念的代际传递效应., (2), 55–67.]

Chen, W., Wu, C., & Yeh, K. (2016). How parenting and filial piety influence happiness, parent-child relationships and quality of family life in Taiwanese adult children.(1), 80–96.

Chuo, H.-Y., & Li, T.-S. (2008). Filial obligation and anxiety of adult children: The effect of satisfaction with parent- child relationship.(10), 155–197.

[卓馨怡, 利翠珊. (2008). 成年子女的孝道责任与焦虑:亲子关系满意度的影响.(10), 155–197.]

Deng, Y. (2013).(Unpublished master’s thesis). Wuhan: Central China Normal University.

[邓娅玲. (2013).(硕士学位论文). 华中师范大学, 武汉.]

Drake, K. E., & Egan, V. (2017). Investigating gender differences in the factor structure of the Gudjonsson Compliance Scale.(1), 88–98.

Fan, F., Wang, H., Huang, X., Shi, H., & Xia, L. (2009). An exploratory study on the structure of Chinese cognitive filial piety., (3), 751–754.

[范丰慧, 汪宏, 黄希庭, 史慧颖, 夏凌翔. (2009). 当代中国人的孝道认知结构., (3), 751–754.]

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses.(4), 1149–1160.

Fei, X. (2012).. Beijing: Peking University Press.

[费孝通. (2012).. 北京: 北京大学出版社.]

Fu, X., Wang, F., Chen, X., & Wei, X. (2016). Filial piety: Theories, measurements, variations, and relationships to related variables.(2), 293–304.

[傅绪荣, 汪凤炎, 陈翔, 魏新东. (2016). 孝道:理论、测量、变迁及与相关变量的关系.(2), 293–304.]

Hu, S. (2013).. Beijing: The Chinese Overseas Publishing House.

[胡适. (2013).. 北京: 中国华侨出版社.]

Jiang, J., Xu, Y., Jiang, J., Yu, S., & Zheng, F. (2009). The reliability and validity of a Chinese version of the Parental Bonding Instrument., (1), 193–196.

[蒋奖, 许燕, 蒋菁, 于生凯, 郑芳芳. (2009). 父母教养方式问卷(PBI)的信效度研究., (1), 193–196.]

Jin, C., Zou, H., & Yu, Y. (2011). The trait of filial piety belief and the relationship of filial piety belief, attachment and interpersonal adaption of middle school students., (6), 619–624.

[金灿灿, 邹泓, 余益兵. (2011). 中学生孝道信念的特点及其与亲子依恋和人际适应的关系., (6), 619–624.]

Li, J. (Ed.). (1994).. Beijing: Zhonghua Book Company.

[黎靖德. (编). (1994).. 北京: 中华书局.]

Li, J. (2009). The duality of the ancient Chinese doctrine of “filial piety”., (4), 41–46.

[李锦全. (2004). 中国古代“孝”文化的两重性., (4), 41–46.]

Li, X., Zou, H., Liu, Y., & Zhou, Q. (2014). The relationships of family socioeconomic status, parent-adolescent conflict, and filial piety to adolescents’ family functioning in Mainland China.(1), 29–38.

Li, Y., Zhao, Y., Zhang, J., Lou, F., & Cao, F. (2016). Psychometric properties of the shortened Chinese version of the Family Resilience Assessment Scale.(9), 2710–2717.

Li, Z. (2015). Filial piety like a child to love parents: “Not saying I’m old in front of parents” and the intergenerational alternation., (4), 65–75.

[李志刚. (2015). 孺慕之孝:上古中国礼俗中的“亲前不称老”与代际交替., (4), 65–75.]

Lu, X. (2015).(Vol. 1). Beijing: People’s Literature Publishing House.

[鲁迅. (2015).. 北京: 人民文学出版社.]

Ma, X. (2004). On the alienation of filial piety in traditional Chinese society., (4), 47–54.

[马新. (2004). 论孝在中国传统社会中的异化., (4), 47–54.]

Mayseless, O., & Scharf, M. (2009). Too close for comfort: Inadequate boundaries with parents and individuation in late adolescent girls.(2), 191–202.

Murray, P. D., Lowe Jr, J. D., Anderson, H. N., Horne, H. L., Lott, W. C., & McDonald, S. (1996). Validity studies of the Filial Anxiety Scale.(1), 110–112.

Sun, P.-Z., Jia, R., Sun, Y.-D., Qie, Y.-N., & Jiang H.-Y. (2020). Filial piety belief and family functioning among adolescents: The mediating roles of parent-child conflict and parent-child cohesion.(2), 239–244.

[孙配贞, 贾茹, 孙雨迪, 郄亚男, 江红艳. (2020). 青少年孝道观念及其与家庭功能的关系: 亲子冲突与亲子亲合的中介作用.(2), 239–244.]

Tskhay, K. O., Zhu, R., Zou, C., & Rule, N. O. (2018). Charisma in everyday life: Conceptualization and validation of the general charisma inventory.(1), 131–152.

Wang, E. (2004).(Unpublished doctorial dissertation). Lanzhou, China: Northwest Normal University.

[王锷. (2004).(博士学位论文). 兰州: 西北师范大学.]

Wang, L. (2005). The folks of mourning damage and mourning memorial ceremony in ancient China., (2), 8–13.

[王立. (2005). 中国古代丧悼哀毁习俗与悼祭文化., (2), 8–13.]

Wang, M. (2003). The commendation and the change about filial piety in Tang and Song Dynasties., (2), 21–27.

[王美华. (2003). 官方旌表与唐宋两代孝悌行为的变异., (2), 21–27.]

Wang, X., Wang, X., & Ma, H. (Eds). (1999).. Beijing: Press of Chinese Mental Health Journal.

[汪向东, 王希林, 马弘. (编). (1999).. 北京: 中国心理卫生杂志社.]

Wong, S. M., Leung, A. N., & McBride-Chang, C. (2010). Adolescent filial piety as a moderator between perceived maternal control and Mother-Adolescent relationship quality in Hong Kong.(1), 187–201.

Wu, F. (2001). On the formation of filial piety tradition and modern encounters., (4), 89–98.

[吴锋. (2001). 论孝传统的形成及现代际遇., (4), 89–98.]

Wu, Y. (1985).. Chengdu: Sichuan People’s Publishing House.

[吴虞. (1985).. 成都: 四川人民出版社.]

Xia, L., & Huang, X. (2008). Development of the Self-Supporting Personality Scale for Adolescent Students., (5), 593–603.

[夏凌翔, 黄希庭. (2008). 青少年学生自立人格量表的建构., (5), 593–603.]

Yang, G. (2004).. Beijing: China Renmin University Press.

[杨国枢. (2004).. 北京: 中国人民大学出版社.]

Yang, H. (2014). A modern review of the theory of filial piety in Xiao Jing., (8), 46–49.

[杨辉. (2014). 对《孝经》“孝”论的现代审视., (8), 46–49.]

Yang, L. (2017). Between respect and yearning: The mental foundation of Confucian theory of “filial piety”., (5), 131–135.

[杨立华. (2017). 敬、慕之间:儒家论“孝”的心性基础., (5), 131–135.]

Yang, X. (2016). The change of city elderly filial piety expectations: A case study in Hangzhou., (1), 140–144.

[杨曦. (2016). 城市老人对孝行期待变化研究——以杭州市上城区老人个案为基础的考察., (1), 140–144.]

Yao, X. (2003). Development of self-concept of college students., (1), 42–44.

[姚信. (2003). 大学生自我概念发展状况研究., (1), 42–44.]

Yeh, K., & Bedford, O. (2003). A test of the Dual Filial Piety Model.(3), 215–228.

Yeh, K., & Bedford, O. (2004). Filial belief and parent-child conflict.(2), 132– 144.

Zeng, Z. (2002). The arise and variation of Confucian theory of filial piety., (6), 47–54.

[曾振宇. (2002). 儒家孝论的发生及其变异., (6). 47–54.]

Zeng, Z. (2007). Inheritance and departure: Mencius’s idea on Confucius’ filial thoughts: From “exhortation between father and children” to “nonexhortation between father and children”., (11), 29–36.

[曾振宇. (2007). 孟子孝论对孔子思想的发展与偏离——从“以正致谏”到“父子不责善”., (11), 29–36.]

Zeng, Z. (2019). Filial piety (xiao)-centered theory and benevolence (ren)-oriented theory in Pre-Qin Confucianism., (11). 38–46.

[曾振宇. (2019). 论先秦儒家思想中的“孝本论”与“仁本论”., (11). 38–46.]

Zhang, Z. (2019). On the transmutation of filial piety from respect to compliance in the perspective of the ancient and the modern: Taking the interpretive history of “Zi You Asks about Filial Piety” chapter in the Analects of Confucius as an example., (2), 53–59

[张子峻. (2019). 论古今视阈转换下孝观念的敬顺之变——以《论语》“子游问孝”章的诠释史为例., (2), 53–59]

Multidimensional psychology of filial piety (): Differences in orientation and changes from ancient to modern times

GE Xiaoyu

(School of Psychological and Cognitive Sciences and Beijing Key Laboratory of Behavior and Mental Health, Peking University, Beijing 100871)

Filial piety () refers to the proper way to treat parents, an important concept in Chinese culture. Since the advent of the New Culture Movement in China, some people have criticized filial piety, whereas others still advocate it. The possible basis for this disagreement may be that filial piety is comprised of both good and dark sides. Psychological researchers have conducted empirical studies exploring the factor structure of filial piety. However, past research in the realm of filial piety has had some limitations, such as unsatisfactory reliability and validity, confound of subjective researcher intent, and omissions of important factors. I predict that there exists more factors inside filial piety and that the different factors are correlated with different criterion.

Here, I have tested an operational conceptualization of filial piety. Specifically, in the pilot study, items were generated in two ways. First, 50 items were adapted from four Chinese philosophical classics, namely,,, and. Second, 56 participants were then recruited to list 5–10 characteristics of filial piety, with a total of 337 individually generated descriptors that I collected, which were then grouped into 48 categories by a psychology student blind to the hypothesis, who was asked to simplify the redundancies. In Study 1, I used exploratory factor analysis to construct a measure of filial piety (= 633). In Study 2, I used confirmatory factor analysis and tested the correlations of each dimension of filial piety and criterion variables, including family self-concept, family resilience, parent bonding styles, inadequate parent-child boundaries, self-supporting personality, and compliance, to validate the structure (= 396 and 206). In Study 3, I asked the participants to indicate to what extent each item in the scale agreed with their ideal (s) of filial piety (= 221). I further asked those with children older than 10 years to indicate to what extent each item agreed with their ideal expectations of how their children—of any age—should treat them (= 213).

The results demonstrated that filial piety is composed of nine factors: respecting and installing parents, obeying parents, being kind and pleasant to parents, adhering to principles without letting parents feel humiliated, accompanying parents, making a name for oneself and letting parents feel honored, yearning for parents, not interfering with parents, and dissuading parents. The nine-factor structure has good reliability, convergent validity, discriminant validity, criterion-related validity, and content validity. Different factors have different patterns of correlations with criterion variables. After controlling for covariates, all dimensions of filial piety positively correlated with family self-concept and family resilience. Parental care positively correlated with respecting and installing parents, being kind and pleasant to parents, accompanying parents, and yearning for parents. Parental indifference negatively correlated with the above mentioned variables. Likewise, parental autonomy negatively correlated with obeying parents. Lack of parent-child boundaries and the use of psychological control positively correlated with obeying parents and yearning for parents, whereas it correlated negatively with respecting and installing parents. A self-supporting personality positively correlated with respecting, installing, and dissuading parents. An interpersonal, self-supporting personality negatively correlated with yearning for parents. Compliance positively correlated with obeying parents and yearning for them but correlated negatively with dissuading them.

These findings help to understand the internal structure of filial piety and differentiate its good side from its dark side.

, Confucianism cultural psychology, filial piety, filial behavior, indigenous psychology

2020-06-27

葛枭语, E-mail: gexyu@foxmail.com

B849: C91