人造自然景观视野下覆土建筑空间营造

——以荷兰代尔夫特理工大学图书馆为例

2021-03-03潘永伦

潘永伦

洪小春

季 翔

纽约中央公园坐落于曼哈顿高层建筑的中心区,是一个能在这个喧闹的都市中享受宁静与自然的场所。在1850年,美国自然主义诗人威廉·布莱恩特在《纽约邮报》上发起了公园建设运动。1856年弗雷德里克·劳·奥姆斯特德和卡尔弗特·沃克斯两位风景园林设计师设计了这座公园。中央公园跨度非常之大,长跨51个街区,宽跨3个街区,面积达340万m2,被称作纽约的后花园,也是世界上最大的人造自然景观之一(图1)。

1 人造自然景观概念辨析(图2)

一般意义上来说景观指的是一片区域中所呈现的景象,对于人类主体而言就是视觉效果,这种视觉效果能够反映出区域土地上的物质综合与空间构成。景观因受到人类活动影响程度的不同逐渐分化为两种:一种是天然景观,一种是人为景观。天然景观是指那些未曾受到人类活动影响或受到轻微影响而原有自然面貌不曾发生明显变化的景观,例如荒漠、沼泽、极地以及自然保护区等;而人为景观则是受到人类活动长期影响使得原有自然面貌发生明显变化的景观,例如乡村、城镇、工业区等[1]。

人为景观和天然景观在人类生活中承担着不同的功能作用。人为景观,也就是乡村、城镇等是人类生产活动的载体,是人类得以生存延续的必要依据,所以这种对自然环境的改造是不可避免的。但是改造自然需要首先了解自然的规律,并能动地利用自然规律去建设和管理,这样才能够形成稳定可持续的发展。天然景观能够起到稳定全球气候,改善人类居住环境,并提供自然资源的作用。然而自从人类开始在地球表面生产活动,完全未曾受过人类影响的地域已经很少存在,严格来说纯粹的天然景观已经很难寻找,现在城市周边或城中的森林公园都是人类在改造,后期因为环境的需要,重新对土地进行绿植的结果。大众称之为自然景观,但是其准确的定义应该是人造自然景观。

2 人造自然景观的类型及作用

图1 纽约中央公园

图2 景观概念辨析图

图3 覆土建筑的三种接地形式

图4 项目区位图 (a 卫星地图 b 总平面图)

图5 局部透视图(a AULA礼堂局部透视 b 屋顶透视)

人造自然景观与传统的天然景观和人为景观都不相同。与天然景观相比,人造自然景观是经过人类主体的规划设计,可以说是刻意的安排,其主要服务对象还是人类,而天然景观的一切则是自然法则所主导的,并充满不确定性。人造自然景观与人为景观相比较,它们的最大区别则在于其服务功能的不同。两者虽然都经历过人为的改造,但人为景观最主要的功能就是承载人类主体生产生活等一列活动,而人造自然景观的功能则与天然景观相似,起着改善人类居住环境的作用。

人造自然景观大致也分为两种形式。一种是从实用功能的角度出发,结合场地环境与周边交通状况,合理安排景观节点与内部路径,力求其服务半径内景观功能的最大化;而另一种则是从旅游业的角度出发,模仿或者微缩其他地域或国家,甚至是历史上的自然景观或人文景观,即对某些异域风光或历史遗迹的还原和再现,使游人能够欣赏到不同地区的自然风光。

3 覆土建筑

3.1 覆土建筑的概念

覆土建筑,也称掩土建筑,不是单指以土覆盖着的建筑,而是指以土、木、草、石等自然材料作为围护,与自然环境的联系非常紧密的建筑[2]。人类社会生活的发展演进与大自然的地形以及环境密切相关,而这两者的相互作用又形成了人类历史上最早建筑类型之一的覆土建筑。在人类以及人类社会出现之前,所有存在于自然界之中的都是原始的自在之物,而随着人类生产、生活实践活动的不断展开,大自然中的物质环境也逐渐成为人类最为亲密的实践对象。西北干旱的黄土高原、山岩峭壁上的洞穴、大地上的一草一木等都能够被人类用作居住建筑的材料,所以说覆土建筑是孕育于大自然和人类实践活动之中的原始居住建筑形式,其凝聚着人类的原始劳动,也能够反映出自然之美。覆土建筑按照建筑与地表层的关系可以分为三类(图3):第一类是全地下型建筑,就是整个建筑结构全部位于地下;第二类是半地下型建筑,即建筑的一部分埋入地下,建筑室内标高低于室外地坪;第三类是全地上型建筑,通常体现为在建筑顶面覆土的建筑形式[3]。

3.2 现代覆土建筑及其人造自然景观特征

现代覆土建筑是在原始覆土建筑的基础之上发展而来的。原始的覆土建筑仅仅是人类对于物质资料进行简单的改造,仅具有遮风挡雨、躲避野兽等最基本的功能。到后来为了适应更加复杂的地形地貌及其气候环境,再加上人类对于其居住环境越来越高的审美要求,经过了一个漫长而有规律的发展过程后,原始的覆土建筑逐渐发展成为今天的现代覆土建筑。现代覆土建筑与原始覆土建筑最大的差别就在于其生态效益和经济效益,原始覆土建筑所做的往往是因地制宜,创造出符合当地的居住环境来满足人类的生活需求;而在现代城市中,因为土地利用率过高,建筑密度过大,导致居住环境较差,所以很多的建筑采取建筑顶面覆土并进行绿植的方式来增加城市绿化面积,形成了一种能够美化城市环境的人造自然景观,这在生态技术和景观美学上也是原始覆土建筑所不能比拟的。

图6 入口界面层次(a 入口界面层次示意图 b 入口界面层次分析图)

图7 图书馆首层平面分析(a 首层平面图 b 首层室内透视图)

现代覆土建筑从属于生态建筑的类别,生态性也是其人造自然景观中最主要的特征。现代覆土建筑的体量形态与周围的地形地貌以及自然环境能够协调融合,减少对场地原有环境的破坏,能够体现出展现建筑与环境原生态的设计理念。同时,覆土建筑自身的形态结构与其使用的建筑材料都能够在一定程度上降低建筑的能耗,有着较为优越的节能特性。例如覆土建筑顶部附着的土层与植被在作为人造自然景观美化环境的同时,土这种高热容量的建筑材料也能够调节室内外空气之间的温度差,降低建筑夏季纳凉、冬季采暖的能源消耗[4]。

现代覆土建筑所形成的人造自然景观还具有人文性的特征。现代覆土建筑是千百年来人类实践活动、历史文化与自然环境三者相融合的产物,也是因人类的生存需求和景观需求而逐渐演化出来的,其具有非常高的历史意义和文化内涵,例如分布于中国西北黄土高原的窑洞式的覆土建筑就与黄河以北地区的夯土式的覆土建筑有所差别,但也正是这些不同的建筑形式才能反映出各地不同的地域文化特色。而位于荷兰的代尔夫特理工大学校图书馆就是十分具有地方特色的覆土建筑案例。

4 荷兰代尔夫特理工大学图书馆中人造自然景观营造

荷兰代尔夫特理工大学是世界著名的工科学府之一,而该校图书馆的基地位于校园内的普罗米修斯广场之上,西侧紧邻著名的公共礼堂AULA(图4a)。AULA礼堂是由Van den Broek & Bakema于1960年所设计的一座巨大混凝土建筑。在这样的场地环境之中,似乎任何新建建筑都很难与礼堂形成和谐的体量关系。同时,荷兰代尔夫特理工大学认为他们需要一种树木花草所点缀的草地之上有宽敞舒适的座椅,校师生能够在这样的美景之中自由交流的校园氛围,这对于承接设计项目的荷兰建筑事务所Mecanoo来说也是一次巨大的挑战(图4b)。

图8 顶层室内透视图

图9 天井透视图

图10 屋顶构造图

图11 剖面图

面对如何能够在契合地形环境并与周边建筑相互协调的情况下同时满足学校师生要求的艰巨任务时,Mecanoo事务所最终交出了一份令人满意的答卷——现代覆土建筑。由于原有的大体量混凝土建筑AULA教堂在偏向东侧,同时也是面向图书馆的一侧在形体上悬挑出非常巨大的结构体量,所以为了退避礼堂这种形体上的压迫感,荷兰建筑师法兰馨·荷本将建筑的屋面设计成一个巨大的楔形呈斜面12°的屋顶,同时在屋顶之上又覆上土层并铺上草皮(图5a)。这种倾斜的屋面不仅没有被AULA教堂的所压倒,屋顶绿化与周围环境构成了一个整体,避开了与AULA礼堂任何可能的冲突,其中心位置凸出的高耸椎体反而显得更加不卑不亢,也为图书馆增添了一份科技感(图5b)。

4.1 入口空间处理

覆土建筑按照建筑与地表层的关系可以分为三类,而这三类中大部分覆土建筑的室内标高都与地坪标高差别较大,人们在由地面进入建筑内时会发生一个较大的高差变化,而覆土建筑的入口空间则承载了将游客引导至不同标高平面的功能。现代覆土建筑设计中十分注重入口空间的可识别性,以便在满足入口人流集散功能的同时还能够兼顾人员参观的趣味性。同时覆土建筑的入口形式也是灵活多变的,设计师会根据建筑与地面关系的不同,采取不同的覆土设计形式,而覆土形式的变化也会引起入口形式以及位置的变化,例如建筑入口直接通向建筑内部中心或建筑二层以上的空间等。覆土建筑的入口空间根据形式设计的不同大致可以分为平行式、台阶式、坡道式[3]。

荷兰代尔夫特理工大学图书馆的入口形式就是典型的台阶式的入口。其入口形式是根据室内外标高的不同而设置的,并且其入口台阶分为三个部分,分别是通往建筑一层平面的台阶、通往地下层平面的台阶和供学校师生坐下休息的台阶。这三种台阶相互组合形成了荷兰代尔夫特理工大学图书馆独特的入口形式,并与建筑结构合为一体,成为覆土建筑结构形态的一部分。读者自台阶而上可以直接进入高于地坪平面的图书馆一层,而这种入口处的抬高设计,使得地下得以多出一层空间用来储藏书籍,同时也使得图书馆之中读者的视野随之抬高。这种在图书馆入口处设置大量的台阶组合也是一种人造景观的设计,其可以产生强烈的视觉效果,并且这种视觉效果会将参观者在不自觉中引入建筑内部。同时,建筑入口处设置的可供师生休憩的台阶又与图书馆楔形的覆土屋顶相连接,这在无形中创造了坐在台阶之上与处于屋顶之上的参观者的视线的连接,加强了参观者之间的交互性,也扩大了入口台阶与覆土屋顶的景观视野范围。这样的入口台阶组合与周围环境有机结合,使得入口空间松弛有序,在一系列紧张快速的节奏之中又能够欣赏到屋顶与周边绿地的人造自然景观(图6)。

4.2 内部空间处理

进入代尔夫特理工大学图书馆,首先看到的是两层高的中心大厅,而图书馆的核心功能如出纳、检索、开架书库、期刊阅览、复印等也都是围绕着这个中心大厅空间所组织的(图7a)。在中心大厅核心功能之外则是计算机厅、书店、休息厅、办公室研究室以及卫生间等附属功能[5]。图书馆中心大厅与周边房间之间大多采用全透明的玻璃隔断,这样使得整个大厅空间显得明亮、开放,给人一种整体、通透之感(图7b)。

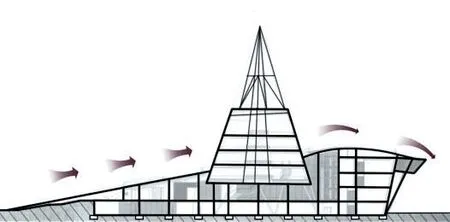

覆土建筑的内部交通组织通常是简要明确的,因为在纵向上存在高差的变化,所以在横线上基本以直线型的方式处理,且尽量与地面道路的方向保持一致。作为建筑内部各种功能的过渡空间,主要交通空间通常占地面积较大,在承载内部交通流线的同时也能够为参观者提供停留、休息的场所,如中庭以及天井等(图8~9)。不论覆土建筑周围的地形是斜坡型的还是平坦型的,建筑内部自然采光的问题以及自然景观处理的问题都可以采取设置中庭的方式解决[6]。图书馆的中心大厅是一个一直通向建筑屋顶的巨大中庭,同时中庭顶部的圆锥体上有一处开口,室外的自然光可以柔和地照进室内,为内部阅读区提供自然采光。同时,室内所产生的热量使得室内外产生大气压,室内的热气皆由圆锥体的缝隙排出,室内外形成对流,而室外就是覆土屋顶的绿色植被,这样室内的空气可以一直得到净化、更新。

4.3 屋顶空间处理

在现代覆土建筑出现之前,一般建筑的屋顶是物理形态层面上划分建筑室内外空间在纵向维度上最高的界面,而这个界面大多与地面平行且很少与地面发生交互关系。而后随着建筑师设计理念的不断发展与建造技术的不断提高,越来越多的建筑师将目光聚集于建筑屋顶这个之前很少能够利用的界面之上,从此建筑的屋顶形态开始发生变化,现代覆土建筑也随之产生。现代覆土建筑根据屋顶形式的不同,也可分为平屋顶式、坡屋顶式以及其他屋顶的形式。

为了退避AULA礼堂巨大形体上的压迫感,图书馆所采用的是坡屋顶的设计形式。这种大体量的建筑一个向外凸出,一个向内倾斜,如同严丝合缝的齿轮一般,非但没有体量上压迫的紧张感,反而给人一种匀称的和谐之美。这种建筑外形之间的协调以及与周边环境的相互融合也使得建筑在除去使用功能之外还兼具人造景观的功能。代尔夫特理工大学坡屋顶的形式创造了一种能够兼顾师生通行与休憩的景观交通空间,斜屋顶的设计方式通过建筑界面的扭曲转换将地面与屋顶连接起来,突破了传统建筑屋顶概念的局限性,实现了屋顶空间的可达性,这两个不同建筑界面的碰撞与融合创造出了一个全新可利用的屋顶空间,一个交互性极强的人造自然景观空间。自然生态环境是代尔夫特理工大学图书馆的重要组成部分,也是其外形的主要来源,图书馆的覆土屋顶通过引入与建筑周边相似种类的生态植被,强化了屋顶空间的景观效益,改善了校园空间的景观环境,同时也使得建筑能够完全融入周边环境之中。夏天时,绿茵草地为校园师生提供了一个了良好的休息交流的场所,而到了冬天积雪时,图书馆与地面相连接的屋顶甚至成为了学生们滑雪的娱乐场所。

代尔夫特理工大学图书馆的草坡屋顶系统具有非常强的生态性,相比于普通建筑的屋顶,其共计八层的构造层成功地将建筑与人造自然景观合为一体,这在技术上实现了巨大的突破,也帮助建筑设计师法兰馨·荷本获得了2003 Corus的施工奖。图书馆屋顶的坡度在10°~13°之间,而这种坡度的屋面,降水排走速度相对很快,能够为植物生长所留存的水比较少,同时排水速度的提高容易造成表面冲蚀的加剧。在图书馆屋顶这种较为严苛环境的限制下,屋面种植植物的选择也比地面上要严格很多(图10)。一般来说覆土屋顶上植物的选择要遵循适地适树的原则,选择长日照的浅根性小乔木以及灌木、花、草或藤类植物。而本案中覆土屋顶上所选择的景观类植物就是非常明智的选择,其植株低矮,生长整齐,色彩亮绿,能够与建筑周边的环境相互融合。这种屋顶绿化土层的最小厚度一般为30cm,相比于高大树木1.5m以上的种植土层来说可以极大地减轻屋顶的荷载[7]。

5 覆土建筑与城市景观空间营造

空间是建筑之中最基本的也是最重要的语言,而空间营造则是建筑师最基础的设计语言。覆土建筑作为城市景观的组成部分之一,设计师在设计过程中不仅要处理好建筑与外部环境之间的关系,还要注重与城市景观融合的空间营造问题。建筑形体的布置和人类的行为活动对于城市整体空间结构都有非常大的影响,而不同布置的形式则会产生不同的城市景观空间布局,同时人类的行为活动以及交通流线也会对空间组构产生影响,最终城市景观空间布局出现了整合式、延伸式、分离式等多种形式。

代尔夫特理工大学图书馆设计在其城市景观之中属于延续式的布局方式,其实现了空间结构关系的顺应以及融合,极大地提高了图书馆屋顶空间的可达性与可视性。这种延续式的布局方式并不是对自然景观简单的模仿,而是更加关注建筑自身的空间营造以及对于周边环境间的延续、整合(图11)。

结语

覆土建筑艺术在中国虽然古老却又是一门新兴的学科,现代覆土建筑的发展也正处于初始阶段。现代覆土建筑作为一种新兴的绿色建筑,其突出的经济效益和生态景观价值是值得整个建筑行业去探索和推广的。建筑师在覆土建筑设计中,应该将自然景观设计灵活运用到其空间营造之中,不断提高建造技术,给人来带更多的艺术美感,同时也能够增强城市整体景观的协调性。我国建筑设计师也应该不断学习和总结现代覆土建筑的设计方法,做到理论与实践相结合,并能够不断创新,使得其设计理念与我国城市化进程相匹配,为我国现代化城市的建设作出更多的贡献。

资料来源:

图1,图8~9:源于网络;

图2,图6~7,图10~11:作者自绘;

图3:引自《掩土建筑》;

图4~5:源于google地图及网络。