滨海稻区灯诱昆虫群落组成及其对2种主要害虫动态监测效果

2021-03-03邢亚楠桑海旭马晓慧车喜庆代克涛王诗宇刘圆

邢亚楠,桑海旭*,马晓慧,车喜庆,代克涛,王诗宇,刘圆

(1 辽宁省盐碱地利用研究所,辽宁 盘锦 124010;2 中化现代农业有限公司,北京 100010)

诱虫灯是监测昆虫迁飞、扩散、发生期和发生量的重要工具,是害虫综合治理的有效措施之一,国内外从20世纪60年代开始应用诱虫灯预测和防治多种害虫[1]。诱虫灯的种类很多,其中,黑光灯广泛应用于森林害虫种类、分布区和发生范围、发生世代数、发生期、发生量、种群消长规律、防治效果的调查和检疫性害虫的疫情监测等方面[2],黑光灯可诱集近300种昆虫,其中以鳞翅目最多,直翅目、鞘翅目、双翅目、半翅目、同翅目和膜翅目的昆虫也很多[3]。

目前,关于诱虫灯的研究主要集中于金龟子类[4]、地下害虫类[5]、蛾类[6-7]的多样性及害虫诱杀效果[8]方面,本文试验在渤海湾北部滨海稻区开展,主要明确本地灯诱昆虫群落组成情况,及其对2种主要水稻害虫动态监测效果,可为稻区光源诱集效果研究与应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验概况

试验于2019年在辽宁省盐碱地利用研究所试验基地(N40°39′~41°27′、E121°25′~122°31′)完成,基地位于辽河下游渤海湾北部,土壤为滨海盐渍型水稻土[9],温带季风性气候,单季稻区,水稻主栽品种为盐丰47。稻田主要病虫草害为稻瘟病、纹枯病、稻飞虱、二化螟、稻水象甲、稻小潜叶蝇及40余种杂草,以稗草、扁秆藨草、水绵、鸭舌草、野慈姑为优势杂草[10]。全年防治病虫草害施药8至10次。试验地长宽为200 m×200 m的稻田,设置3座自动虫情测报灯(TPCB-Ⅱ-C,浙江托普生产),正三角形排列,灯距112 m,每灯辐射面积约1 hm2,5月4日起通电至9月30日关闭,期间测报灯按设置的参数自动工作,灯管波长为360 nm,每晚自动感光开灯,至24:00关灯,光控模式,加热管设置1 h杀虫后转入储虫仓。

1.2 调查方法

虫情测报灯内置8个样本储虫仓,每日自动旋转更换,本试验7天采集1次样本,3个灯的样本收集在1个采集盒中,带回室内整理、统计、分析,其中,6月底至8月鞘翅目叶甲等种类激增,并且因虫体多杀虫不完全,虫体呈持续爬动状态,在统计数量时单个计数较为困难,本试验采用称重法,估算该类虫体数量,其它种类仍用计数器逐个统计数量。

对本地稻田主要害虫二化螟和稻飞虱同时进行田间调查监测,具体方法如下:二化螟田间采集卵块,以亩为单位,3次重复,查卵块数量;稻飞虱采用盆拍法,即将白瓷盆置于稻株基部用力拍打,查落入盆中的稻飞虱所有有翅型和无翅型数量。

1.3 数据处理

昆虫分类参照彩万志《普通昆虫学》、中国科学院动物研究所主编《农业昆虫学》,分类到科,并统计其中二化螟和稻飞虱的数量。所有数据均采用Excel 2010处理。

2 结果与分析

2.1 稻田灯诱昆虫群落组成

通过对2019年虫情测报灯诱集的昆虫种类进行分科鉴定分析,得到8目28科42种,共62 031头昆虫个体(表1)。由表1可知:种类数最多的为鞘翅目,共9科19种,其次为鳞翅目7科17种,二者占总种类数的87.5%;个体数最多的为叶甲科39 668头,其次为摇蚊科16 220头,两者占总个体数的90.1%。从个体数占比情况看,除了种类数最多的叶甲科和摇蚊科之外,个体数量占比在前五位的分别是水龟甲科、步甲科、夜蛾科、螟蛾科、虎甲科,这7科共占诱集昆虫个体数的95.7%,可见,滨海稻区灯诱昆虫群落主要以鞘翅目、鳞翅目和双翅目为主。

表1 2019年滨海稻区灯诱昆虫群落组成情况

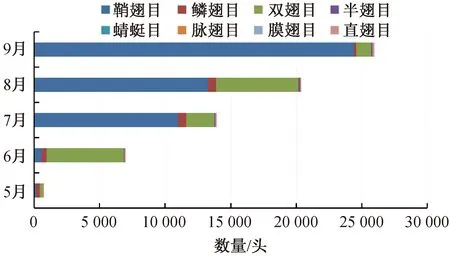

图1 2019年不同月份灯诱昆虫群落组成情况

通过对各月稻田灯诱昆虫群落组成情况统计可知:5月由于稻田还未插秧,诱集的昆虫主要为越冬成虫,各种类数量较少;6月诱集的种类主要为双翅目的蚊类,其次为少量鞘翅目和鳞翅目昆虫;7至9月主要以鞘翅目为主,其中有许多种类如鳃金龟科、丽金龟科、叶甲科等都是农业重要害虫,幼虫主要为害地下作物,成虫啃食叶片造成为害。

2.2 二化螟与稻飞虱日诱集量动态

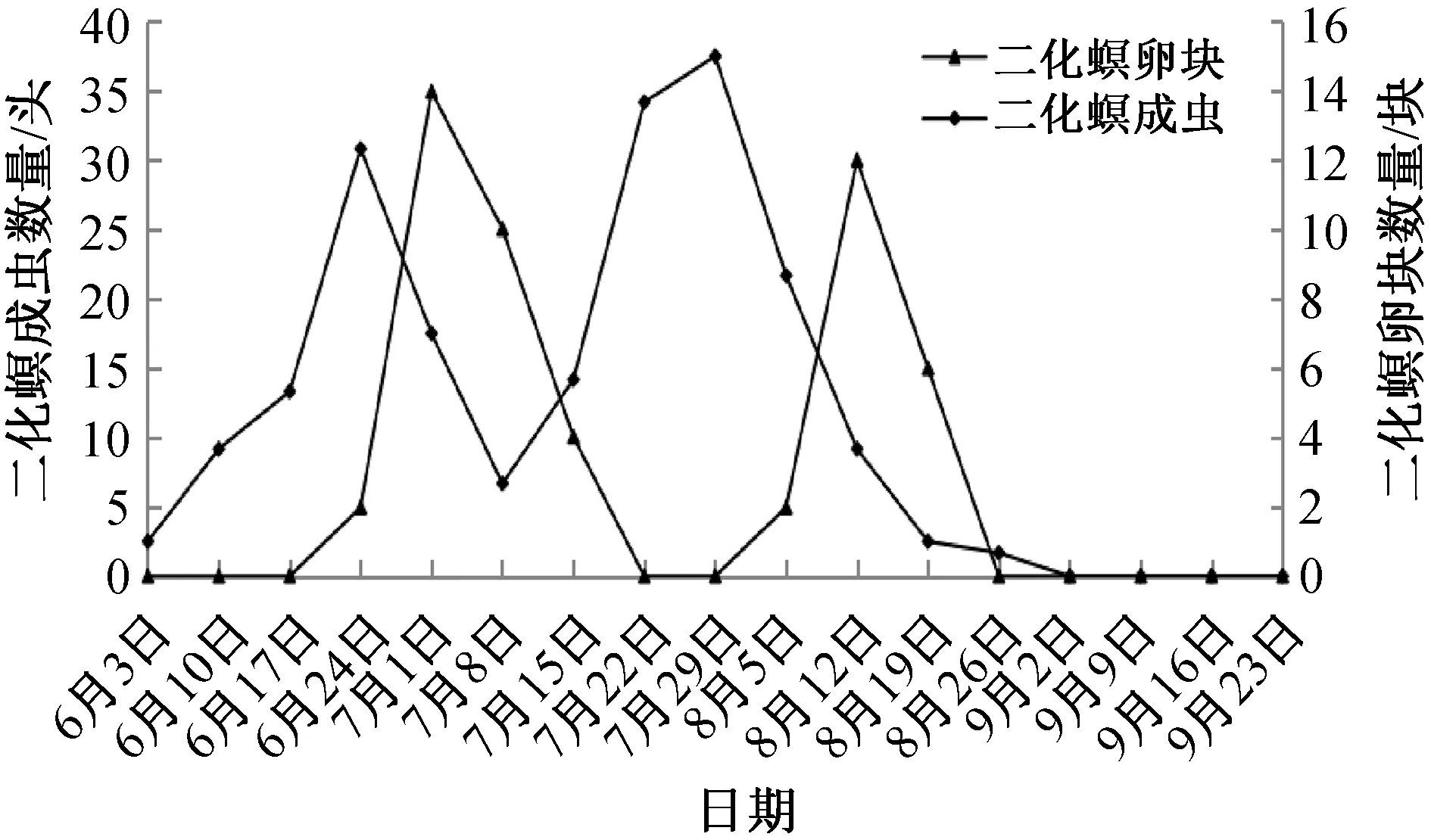

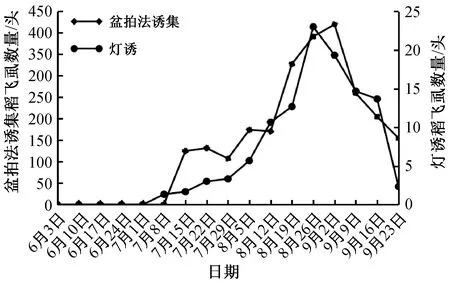

试验从6月至9月每周1次监测滨海稻区主要害虫二化螟和稻飞虱的种群消长情况,同时,采用稻田常规监测方法调查二化螟卵块和盆拍法调查稻飞虱种群数量,对两者进行对比分析,结果显示二化螟卵块调查显示的种群动态趋势同灯诱二化螟成虫趋势大体一致,这是因为成虫交配后即可以产卵,稻田见卵高峰稍滞后于成虫高峰,可见,灯诱方法对于监测二化螟成虫具有实际意义。灯诱监测稻飞虱种群动态趋势与田间盆拍法调查略有差异,田间调查有2个峰值,分别是7月中旬和9月初,而灯诱稻飞虱峰值仅在8月下旬出现1次,两者反映的稻飞虱动态趋势存在一定差异,可见,灯诱方法监测稻飞虱种群动态趋势与实际情况不符。

图2 2019年二化螟日诱集情况

图3 2019年稻飞虱日诱集情况

2.3 灯诱对益害昆虫诱集效应

试验灯诱所在稻区外围有一定数量的杨树、榆树、苹果树、杏树、桃树、李子树,稻区内部有埝埂杂草区,评价昆虫的经济价值主要取决于其食性,本文定义灯诱的所有捕食性种类均为益虫;摇蚊幼虫水生,成虫几乎不取食,定义其为中性昆虫;定义为害水稻或者周边其他作物的植食性昆虫为害虫。其中,步甲种类主要为麻步甲CarabusbrandtiFaldermann和中华星步甲Calosoma(Campalita)chinenseKirby,少量的黄边青步甲ChlaeniuscircumdatusBrulle和革青步甲Chlaenius(Agostenus)alutaceusGebler,均为捕食性;芫菁幼虫为捕食性,而成虫主要取食旱田作物,本文不计入统计,数量较大的叶甲科主要为害周边林木,定义为害虫。灯诱昆虫益害比情况详见表2,害虫总数量为42 697头,益虫总数量3 064头,益害比为1∶13.94。

表2 2019年稻田灯诱昆虫益害比

3 讨论与结论

随着电子技术、太阳能技术等新技术的应用,推动了诱虫灯诱虫功能多元化发展,出现了LED诱虫灯、太阳能诱虫灯等,这些技术主要基于许多夜行性昆虫具有趋光性[12],并广泛应用于农业、林业害虫的监测与防治上[11-13]。目前,灯光诱集多应用于对稻田“单一”昆虫种群组成及发生动态的预测预报,而利用诱虫灯对“整个”稻田昆虫群落组成及害虫种群动态进行调查监测鲜有文献。

(1)本试验对2019年滨海稻区灯诱昆虫群落组成及对2种主要害虫种群动态进行了系统的监测调查,试验结果明确了滨海稻区稻田灯诱昆虫的群落组成,得到8目28科42种,共62 031头昆虫个体,主要种类为鞘翅目、鳞翅目和双翅目,这可为评价该稻区昆虫多样性提供理论依据。

本研究结果并不能完全反映滨海稻区所有昆虫种类,主要受三个因素影响:第一,灯光诱集的主要是夜行性具有趋光特性的昆虫种类,未对日行性昆虫进行调查;第二,试验稻田除了水田环境,周边还有林木与杂草区,故也诱集到了部分非农田昆虫;第三,北方滨海稻区纬度高,单季作物,稻田生物群落相对南方较为单一。

(2)本试验通过不同种类昆虫对不同波长的光源敏感性不同,充分利用二化螟对365 nm光源较为敏感的特性,监测其种群动态,结果表明二化螟种群动态趋势与田间查卵监测结果基本一致。而稻飞虱有长翅型和短翅型之分,本地稻飞虱主要有本地越冬的灰飞虱和南方迁入的白背飞虱2种,其中白背飞虱的趋光性稍强于灰飞虱,但两者趋光性均低于褐飞虱[14],这两个因素影响稻飞虱扑灯数量,使得灯诱结果与稻田盆拍法调查结果存在差异,因而不适合用于监测稻飞虱的种群动态,但黑光灯能起到诱杀稻飞虱的作用。

(3)本试验定义摇蚊科为中性昆虫,而所有捕食性均为益虫,为害水稻和其他作物的全部计为害虫,本试验所得益害比为1:13.94。这一结果表明该虫情测报灯对益虫存在杀伤力,但评价该方法是否可以用于长期监测和诱杀害虫,需后续试验明确灯诱益虫的种类与数量情况。