《唐司天监翰林待诏徐昇墓志》考述

2021-03-03张履正

张履正

(西安交通大学人文社会科学学院;西安交通大学博物馆)

《唐司天监翰林待诏徐昇墓志》现藏于西安交通大学博物馆,志主徐昇是唐代《观象历》和《宣明历》的制定者。《观象历》已失传,《宣明历》对后世影响深远。《宣明历》首创我国古代历法理论中重要的时差、气差、刻差三差法,所给出的黄赤交角数值为古代最佳值[1]。《宣明历》是唐代使用时间最长的历法,自长庆二年(822年)至景福元年(892年),共使用71年[2]。《宣明历》在高丽使用了400余年[3],在日本行用长达823年,是日本历史上施行时间最长的历法[4]。徐昇在两唐书中无传,今人对其生平知之甚少。

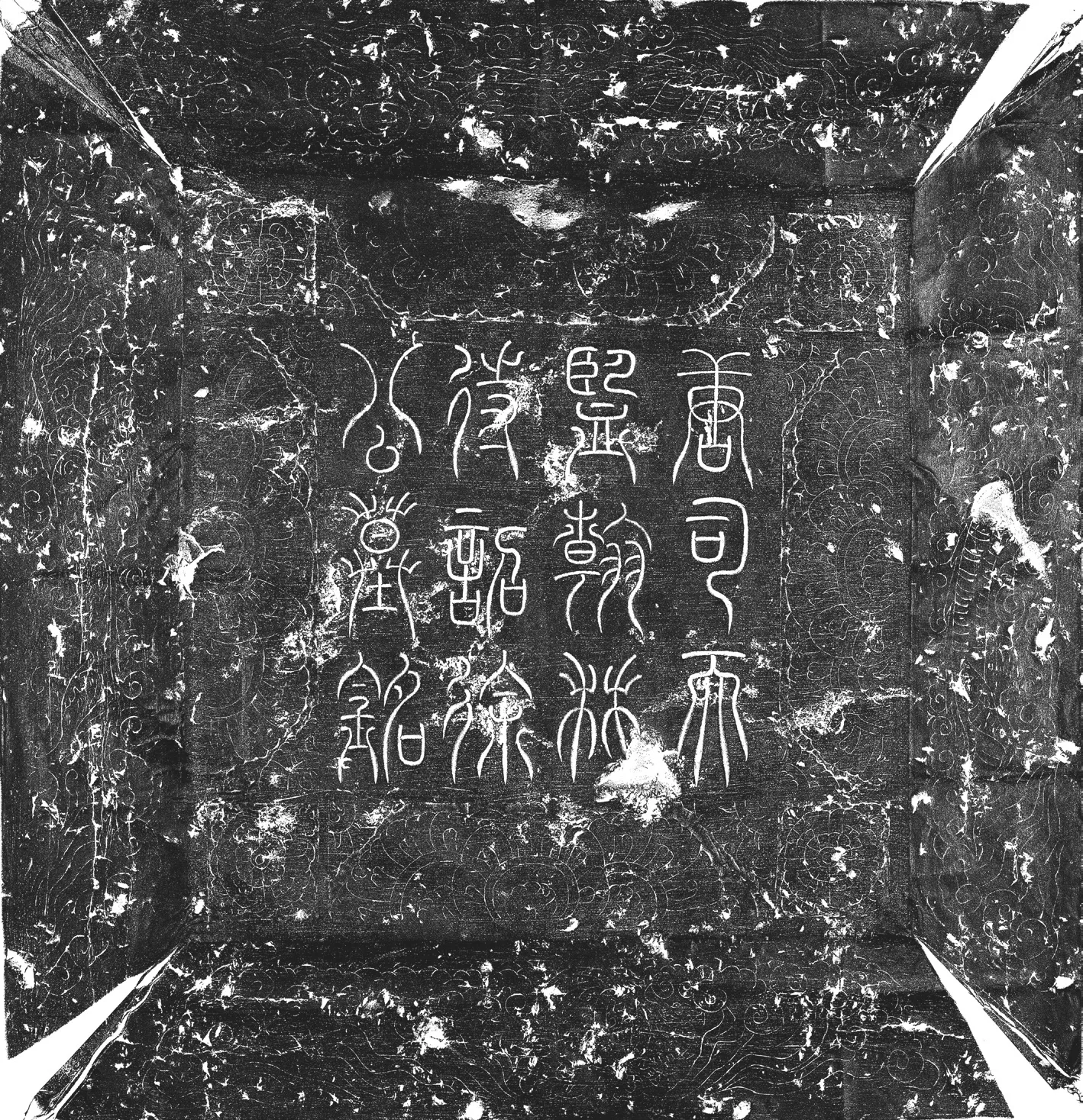

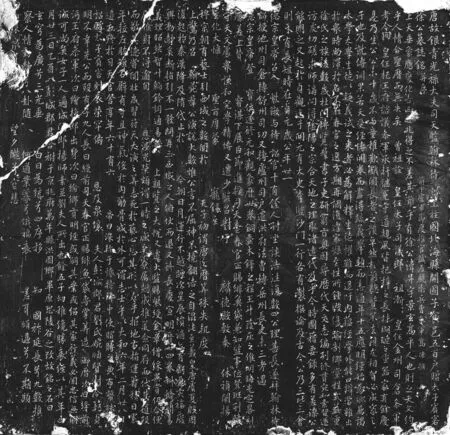

《唐司天监翰林待诏徐昇墓志》志石一盒,方形,边长78.5厘米。志盖顶部篆书 “唐司天监翰林待诏徐公墓铭”,四刹刻四神图案(图一);志石四侧面刻兽首人身、朝服持笏的十二生肖图案,志文行楷书,无界格,36行,共1112字,其中6字缺失(图二)。兹录其志文并考释如下。

一、徐昇墓志录文

唐故银青光禄大夫司天监翰林待诏上柱国北海县开国子食邑五百户赠太子宾客/徐公墓志铭并序 前平卢军节度推官试左骁卫兵曹参军高陈撰/

上天垂象,应变化吉凶之兆,得之不差,其难乎?有徐公讳昇,字景玄,高平人也。则之天文,约/乎人情,合圣历而无失矣。曾祖诠,皇任太子司仪郎。祖渐,皇任金州司仓参军。/考令珣,皇任杞王府谘议参军。承轩继冕,守道规风,皆杞梓之长材,瑚琏之重器。家有余庆,/是乃生公。公未十岁,不与童稚欢戏,闻长者之谈,卓然于前,听览不去。亲友相贺,必成家之/子也。及就传训,果若天受,经传开卷而尽得,疏义举题而悉通。年十五,应明经,始为乡荐。谒/太学,太学生徒以疑义试之,来者必为解释,生徒惧难而退。吁!内蕴经学,外能口辩,当虽出/于众,时尚滞于名,不在春官之选。方期再调,复遭家艰,至性所钟,毁伤踰制,乡党程式,益重/徐氏之族。后数岁杜门,博览群书子史,研穷旨奥。因寻历代天文志,编列修贯,宛如素习。遂/访友切磋,求师讲问。得阴阳之宗,合天地之理,取诸远代,及乎今时。图籍要录,多有差谬,公/能明之。又起于贞观,迄于开元,有太史李监、沙门一行,各有制撰,论及古今。公乃三比三会,/则互有长短。时在贞元岁,公年廿一。/德宗皇帝召入紫微,与待诏官十有余人列坐谈诘,往复数四,公理甚长。遂拜翰林待/诏,授池州司仓,转舒州司功,又转庐州司户,迁洪府法曹,转岳州长史。未三考,遇/宪宗皇帝登宝位,遂修《元和观象历》卅卷。铜壶木铎之程,玉斗葭灰之候,明晦先定,晷刻/□差,上赞睿谋,下展臣节。进授司天台春官正,赐绯鱼袋兼知监事。位登班列,职/守天文,处众谦和,究学精博。又迁少监,召对于麟德殿。敷奏休祯,阐扬/玄化,大惬圣旨,厚蒙宠锡。至/穆宗朝,有艺士引西域之数闻于天子,初谓唐之历算殊失轨度。/上惊,乃召翰苑群公,演说大数。惟公言不屈,神不挠,翻诘之。自混沌至羲皇唐虞夏殷周,/复起于秦汉,降及隋代,止于今朝。日月运行,不越躔次,星辰陨谪,无有亏盈。灾福废/兴,动静奚断,指引不一,发问再三。西域之人俯伏而退。又修《长庆宣明历》卅四卷。科条简易,/义理昭然,智叶韬钤,词通易繇。上亲览之,大悦。又迁大监,赐紫绶金章、缯䌽异赏。仍令便/殿候对,不得逾旬。恩渥光荣,颇谓一时之盛矣!寮属懿戚,推美佥同,存而伏其道,殁/而敬其德。尝闻壮岁,习符天大演之算。志死于艺,心忘其形,以左手拒地,右指运筹,积日累/年,较左肱短右臂有寸。且神气俊于内,筋骨减于外,可谓志士乎?以大和六年二月廿八日/遘疾,终于司天官舍,享年六十有六。帝曰:深轸于怀,特降中使,赠賻之典,布币殊□。/诏赠太子宾客,则哀荣罕俦,恩及泉壤。夫人彭城郡君刘氏,婉顺贤淑,令范贞/明,不幸先公而殁。有子九人:长曰绶,前司天春官正,赐绯鱼袋,专掌算造御历;次曰绛,前/沔王府参军;次曰绘,挽郎出身;次曰纶,乡贡明经。或嗣其业,或绍其家,行义必闻,忠信无阙,/诚可尚矣。女子一人,适城门郎杨师素,并刘夫人所出也。余五子幼稚,才胜衰绖。以其年四/月廿三日乙酉,以彭城郡君合袝于京兆府万年县洪固乡毕原。恐陵谷之改,故铭之石曰:/

图一 徐昇墓志盖拓片

图二 徐昇墓志石拓片

玄穹为广兮三光垂,白日为统兮四序移。知国祚延长兮九数推,/察人情动静兮八卦随。何道业尊兮俄福衰,嗟耳顺过兮不期颐。/□深泉□□□,望夕陇兮空悲。/

二、《观象历》和《宣明历》的制订者

志文记徐昇“遂修《元和观象历》卅卷”,“又修《长庆宣明历》卅四卷”,可知其为《观象历》及《宣明历》的制订者。两唐书将《观象历》的制订者记为“徐昂”,如《旧唐书·历志》:“宪宗时,徐昂造《观象历》。”[5]《新唐书·历志》:“宪宗即位,司天徐昂上新历,名曰《观象》。起元和二年用之。”[6]《唐会要》则记为“徐昴”:“元和二年二月,司天徐昴,造新历成,献之。诏名《元和观象历》。”[7]对于《宣明历》的制定者,《新唐书》只说由“日官”修订,未说何人,如“至穆宗立,以累世缵绪,必更历纪,乃诏日官改撰历术,名曰《宣明》”[8]。《资治通鉴》记载《宣明历》长庆二年开始施行,但也未言作者[9]。

虽然《新唐书·艺文志》中记有“《长庆算五星所在宿度图》一卷,司天少监徐昇”[10],同时《宋史·律历》中又有“唐徐昇作《宣明历》,悟日食有气、刻差数”的记载[11],但均未引起后人的重视。如清代钱大昕提出《宋史》记载有误:“‘徐昇’,盖‘徐昂’之误讹。然昂所撰术名《观象》,非《宣明》也。《唐志》《宣明术》不著撰人姓名。”[12]

现存论著中一律将《元和历》的制定者记为“徐昂”,而对于《宣明历》的制定者,则基本上推断为“徐昂”,如《中国通史》[13]《中国科学技术史:天文学卷》[14]《中国古代天文学家》[15]《中国の天文历法》[16]等。今据志文,可知“昂”“昴”是“昇”之误讹,徐昇才是《观象历》和《宣明历》的制定者。

志文记《观象历》“卅卷”,史书无载,可补史阙。关于《宣明历》的规模,唐穆宗《〈长庆宣明历〉序》中记载“今勒成三十四卷”[17],《新唐书》亦载“《长庆宣明历》三十四卷”[18],均与志文“卅四卷”所记一致。

三、徐昇生平及主要事迹

徐昇“以大和六年二月二十八日遘疾,终于司天官舍,享年六十有六”,可推知其生于唐代宗大历二年(767年)。“年十五应明经,始为乡荐”,“不在春官之选。方期再调,复遭家艰”。之后在家守孝,数年闭门博览群书,并搜寻历代天文志详加钻研,编列修订,“宛如素习”,“遂访友切磋,求师讲问”。这一时期,徐昇对“太史李监、沙门一行”的“制撰”进行了仔细研究。“太史李监”即李淳风,唐初著名天文学家和数学家,官至太史监,修订有《麟德历》[19];“沙门一行”即僧一行,唐代著名天文学家和佛学家,主持编撰有《大衍历》[20]。

“公年廿一,德宗皇帝召入紫微,与待诏官十有余人列座谈诘。”“紫微”即中书省[21]。徐昇在与待诏官的论辩中表现出色,“遂拜翰林待诏,授池州司仓,转舒州司功,又转庐州司户,迁洪府法曹,转岳州长史”。徐昇应是作为天文类翰林待诏被召入翰林院的,其所授池州司仓、舒州司功等地方官职,很可能只是虚衔,用以挂职领俸[22]。

“未三考,遇宪宗皇帝登宝位,遂修《元和观象历》卅卷。”《旧唐书·宪宗本纪》记载,《观象历》在宪宗元和二年(807年)修成,“诏题为《元和观象历》”[23]。所见史书和志文均未记载徐昇修历期间所任官职,因此他可能只是以天文类翰林待诏的身份进行修历。《观象历》修成颁行时徐昇41岁,已任翰林待诏约20年。

志文对《观象历》并未有实质性评价,大致对其工作进行了概括性叙述,如“铜壶木铎之程,玉斗葭灰之候”。“铜壶”即计时的漏壶。“木铎”是铎的一种,“金铃木舌,所以振文教”[24],代指某种可以发声的测量装置。“玉斗”本指北斗星,代指观测天文的仪器。《太平御览》中记:“玉斗,北斗以玉为之,偷浑仪也。”[25]“葭灰”即葭灰占律,是古代用律管和芦苇灰来占气候的方法[26]。《新唐书》评价《观象历》“至于察敛启闭之候,循用旧法,测验不合”,又说“《观象历》,今有司无传者”[27],可知评价不高。《观象历》修成后,徐昇受到宪宗的嘉奖,“进授司天台春官正,赐绯鱼袋兼知监事”。司天台五品及以上官制为:“监一人,正三品;少监二人,正四品上”[28],“春官、夏官、秋官、冬官、中官正,各一人,正五品上”[29]。

宪宗朝,徐昇又迁司天少监。从下文“至穆宗朝”可知,徐昇迁司天少监是在元和二年(807年)至元和十五年(820年)穆宗登基之间。根据《唐李素墓志》可知,元和十二年(817年)担任司天监的李素去世[30],因此徐昇迁司天少监或许与李素去世后司天台的人员调整有关。

“至穆宗朝,有艺士引西域之数闻于天子,初谓唐之历算殊失轨度。”“西域之数”指西域的天文历算之法。唐代天文学与西域交流密切,更有西域人士,如来自天竺的瞿昙家族,长期在司天台担任要职[31]。志文“上惊,乃召翰苑群公,演说大数”,“演说大数”应与上元积年的推演有关。上元是古代历法推算中设置的一个理想时间起点,“当斯之际,日月五星同度,如合璧连珠然。惟其世代绵远,驯积其数至逾亿万”[32],这一时刻所有天体已知周期运动的起点都重合于同一位置。上元推求的结果称为上元积年,通常年代遥远。后志文“自混沌……止于今朝”与“演说大数”相呼应。经过徐昇的“演说”和“发问再三”,“西域之人俯伏而退”。从志文看,该事件发生在元和十五年(820年)至长庆二年(822年)之间。

“又修《长庆宣明历》卅四卷。科条简易,义理昭然,智叶韬钤,词通易繇。亲览之,大悦。”《宣明历》长庆二年(822年)启用,《新唐书》对其评价:“虽朝廷多故,不暇讨论,然《大衍历》后,法制简易,合望密近,无能出其右者。”[33]与志文评价相合。穆宗为之作《〈长庆宣明历〉序》[34]。由志文知《宣明历》修成时,徐昇仍任司天少监。之后,“又迁大监,赐紫绶金章、缯䌽异赏”。志文未言徐昇迁司天监的具体时间。

“尝闻壮岁,习符天大演之算。志死于艺,心忘其形,以左手拒地,右指运筹,积日累年,较左肱短右臂有寸。”“符天”很可能指唐代曹士蔿所撰《符天历》。《新唐书》记载:“曹士蔿,《七曜符天历》一卷,建中时人。”[35]《符天历》在五代被一些历法家所重视,并对日本历法产生了较大的影响[36]。“大演之算”指对天文历法的推算。《易·系辞上》:“大衍之数五十。”王弼注:“演天地之数所赖者五十也。”[37]“以左手拒地,右指运筹”指在地面上用右手筹算,同时左手撑地以保持身体平衡。古代筹算可施于几案,但如使用的算筹较多,须置于地面进行[38]。由于徐昇左臂长年累月撑地受力,竟然比右臂短了一寸。

唐文宗大和六年(832年)徐昇因病去世,同年与夫人彭城郡君刘氏“合袝于京兆府万年县洪固乡毕原”。洪固乡今在西安市东三爻村与南、北里王村一带[39]。

四、徐昇及夫人刘氏家族情况

徐昇父、祖、曾祖均为唐代官员,未见于史书。“有子九人”:绶、绛、绘、纶,“余五子幼稚”。长子绶“前司天春官正赐绯鱼袋”。出土的《司天监翰林待诏徐公夫人彭城郡君刘氏墓志》记载,志主刘氏于大和五年(831年)去世,有子四人:绶、绛、继、纶。长子绶“见任司天台春官正翰林待诏”[40]。与徐昇墓志对照,可知刘氏墓志中“徐公”即徐昇。刘氏墓志记载其父刘渐曾任司天台冬官正,其三哥刘公素在大和五年(831年)任司天少监、翰林待诏[41]。由此可知,徐、刘两家三代共四人曾在司天台担任重要官职。

五、结语

目前已知其他唐代司天监墓志有大历十一年《瞿昙譔墓志》[42]、元和十四年《李素墓志》[43],但两志均重在家族世系及历官,所记本人事迹甚少。今所见《徐昇墓志》记录志主若干重要天文事迹,对于研究久已失传的《观象历》和影响深远的《宣明历》提供了重要资料,亦为中国古代天文学的研究提供了有益线索。

[1]卢嘉锡主编,陈美东著.中国科学技术史:天文学卷[M].北京:科学出版社,2003:404-407.

[2]欧阳修,宋祁.新唐书:历志六上(第30卷上)[M].北京:中华书局,1975:745.

[3]郑麟趾,等.高丽史:历志一(第50卷)(标点校勘本)[M].重庆:西南师范大学出版社,北京:人民出版社,2013:1529.

[4]金毓黻.渤海国志长编[M].长春:《社会科学战线》杂志社,1982:530.

[5]刘昫,等.旧唐书:历志一(第32卷)[M].北京:中华书局,1975:1152.

[6]同[2]:739.

[7]王溥.唐会要(第42卷)[M].北京:中华书局,1955:752.

[8]同[2]:739.

[9]司马光.资治通鉴:唐纪五十八(第242卷)[M].北京:当代中国出版社,2001:1859.

[10]欧阳修,宋祁.新唐书:艺文志三(第59卷)[M].北京:中华书局,1975:1545.

[11]脱脱.宋史:律历志八(第75卷)[M].北京:中华书局,1977:1739.

[12]钱大昕著,方诗铭,周殿杰校点.廿二史考异(下)[M].上海:上海古籍出版社,2004:967.

[13]白寿彝总主编,陈光崇主编.中国通史:中古时代隋唐时期(第6卷下册)[M].上海:上海人民出版社,2015:1647.

[14]卢嘉锡主编,陈美东著.中国科学技术史:天文学卷[M].北京:科学出版社,2003:404.

[15]陈久金主编.中国古代天文学家[M].北京:中国科学技术出版社,2008:272.

[16]薮內清.中国の天文历法[M].东京:平凡社,1969:113.

[17]唐穆宗.《长庆宣明历》序[M]//全唐文.上海:上海古籍出版社,1990:310.

[18]同[10]:1548.

[19]欧阳修,宋祁.新唐书:历志二(第26卷)[M].北京:中华书局,1975:559.

[20]欧阳修,宋祁.新唐书:历志三上(第27卷上)[M].北京:中华书局,1975:587.

[21]刘昫,等.旧唐书:职官志二(第43卷)[M].北京:中华书局,1975:1848.

[22]赖瑞和.唐代的翰林待诏和司天台——关于《李素墓志》和《卑失氏墓志》的再考察[M]//荣新江主编.唐研究(第9卷).北京:北京大学出版社,2003:315-342.

[23]刘昫,等.旧唐书:宪宗本纪上(第14卷)[M].北京:中华书局,1975:420.

[24]孔安国传,孔颖达疏.尚书正义[M].北京:中华书局,1980:157.

[25]李昉编纂,夏剑钦,王巽斋校点.太平御览:天部浑仪[M].1994:19.

[26]郑玄注,孔颖达疏.礼记正义:月令第六[M].北京:中华书局,1980:1354.

[27]同[2]:739.

[28]欧阳修,宋祁.新唐书:百官志二(第47卷)[M].北京:中华书局,1975:1215.

[29]同[28]:1216.

[30]吴钢主编.全唐文补遗(第3辑)[M].西安:三秦出版社,1996:179.

[31]晁华山.唐代天文学家瞿昙譔墓的发现[J].文物,1978(10).

[32]宋濂,等.元史:历志二(第53卷)[M].北京:中华书局,1976:1177.

[33]同[2]:745.

[34]同[17]:310.

[35]同[10]:1548.

[36]陈久金.符天历研究[J].自然科学史研究,1986(1).

[37]王弼,韩康伯注,孔颖达疏.周易正义:系辞上[M].北京:中华书局,1980:80.

[38]李兆华.关于算筹与筹算的几点注记[J].陕西师大学报(自然科学版),1987(1).

[39]a.桑绍华.唐万年县洪固乡地望考[C]//中国考古学研究论集——纪念夏鼐先生考古五十周年.西安:三秦出版社,1987:475-478.b.张蕴.西安南郊毕原出土的韦氏墓志初考——平齐公房和郧公房成员[J].文博,1999(6).

[40]张晟.徐灞撰.彭城郡君刘氏墓志考略[J].文艺生活:文艺理论,2013(12).

[41]同[40].

[42]同[31].

[43]同[30].