青海化隆沙隆卡遗址生业经济研究—来自淀粉粒的证据*

2021-03-03赵珍珍肖永明郭荣臻蔡林海梁官锦靳桂云

赵珍珍 肖永明 郭荣臻,3 蔡林海 梁官锦 卢 悦 靳桂云

(1.山东大学历史文化学院;2.青海省文物考古研究所;3.郑州师范学院;4.山东大学文化遗产研究院)

沙隆卡遗址位于青海省化隆县群科镇安达其哈村西南约250米处,地理位置为N 36°0′22″,E 101°59′49″。该遗址是青海地区发现的年代最早的仰韶文化遗址[1],也是该地区发现最早的农业遗址。研究表明,早在距今8000年左右,先民就已经在沙隆卡遗址附近使用细石器从事狩猎采集经济[2]。为更好地了解该遗址的文化内涵,2016年6月,青海省文物考古研究所联合山东大学环境考古研究室对其进行了考古发掘,实际发掘面积75平方米,先后发掘清理了卡约文化、齐家文化、仰韶文化庙底沟期等文化堆积和多个细石器地层。

2010年兰州大学自然地理研究所在沙隆卡遗址进行了采样和浮选,发现粟、黍、狗尾草属等炭化植物种子484粒[3]。郭荣臻等对沙隆卡遗址2016年发掘区的灰坑、地层、房址等遗迹单位进行了浮选和鉴定工作,结果显示,在细石器时代农业所占比重较小,到齐家文化时期已经以农业种植为主,同时广泛利用聚落周围的野生可食植物资源[4]。

为进一步了解沙隆卡先民不同时期对植物资源的利用情况,本文对沙隆卡遗址出土的陶片及石器表面残留的淀粉粒进行分析,以期找到沙隆卡先民对植物性食物资源利用的新证据。

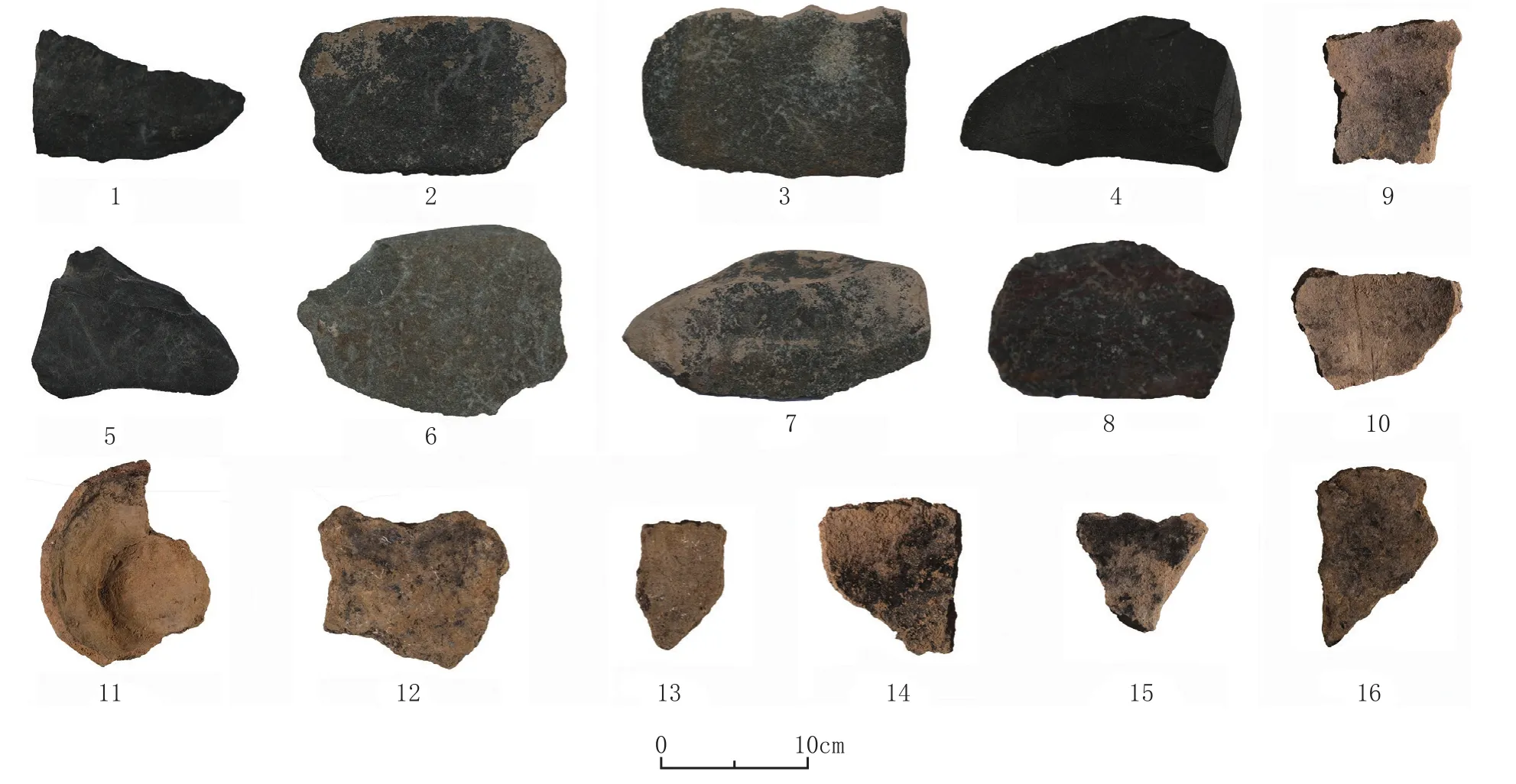

图一 沙隆卡遗址取样的部分石器及陶片

一、材料和方法

(一)研究材料

本研究选取了细石器时代至卡约文化时期的29件石器标本,器形包括石刀、石凿、石锛、石磨盘及细石器等;另有10件陶片标本,器形不可辨(图一,表一)。

(二)研究方法

实验过程中陶片和石器的取样方法有所差异,具体方法如下:分别收集陶片内外壁表面干燥的浮土和内外壁表面使用超纯水清洗后含有残留物的液体,石器使用部位和非使用部位用超纯水进行清洗后含有残留物的液体,然后使用5%的Calgon分别对收集的陶片和石器表面残留物的样品进行震荡并静置12小时,然后用比重为1.8的CsCl进行淀粉粒的提取,最后用20%的甘油制片,中性树胶封片。

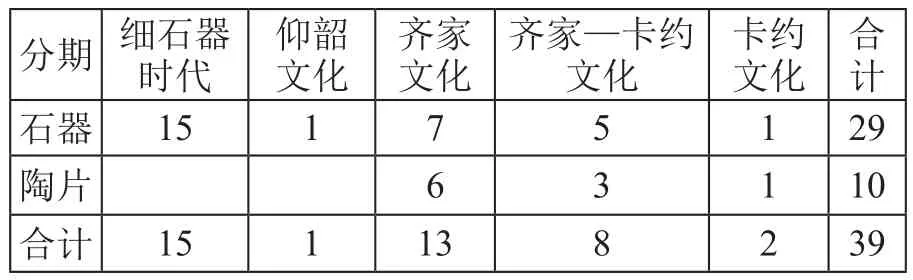

表一 沙隆卡遗址取样的石器及陶片统计表(单位:件)

为判断样品是否受到埋藏环境的污染,对石器非使用面和陶片外壁进行淀粉粒的提取和鉴定,实验过程如上。同时设置空白样品对照,实验过程同上,若未发现淀粉粒,即实验过程中不存在污染。另,为避免实验过程中样品的污染,在处理每个样品前均对实验台进行擦拭,并对试管、烧杯、超声波牙刷等实验用具进行沸水蒸煮和超声震荡。

(三)镜下观察

实验中使用OlympusDP72偏光显微镜对淀粉粒进行观察,并拍照记录。记录包括淀粉粒的形态、颗粒长度、脐点位置和特征、层纹的有无、裂隙特征、表面特征及消光十字等特征。

二、结果

本次实验共发现256颗淀粉粒,其中33颗来自陶片,223颗来自石器,均来自使用部位,除去13颗被破坏的和14颗特征不明显的淀粉粒,其余229颗按照其大小、形态、脐点位置、表面特征等分为4类,包括来自禾本科的粟(Setaria italica)、小麦族(Triticeae)、壳斗科的栎属(Quercus)、块根块茎类植物淀粉粒(表二)。

表二 沙隆卡遗址石器使用面与陶片内壁表面淀粉粒分类统计表(单位:颗)

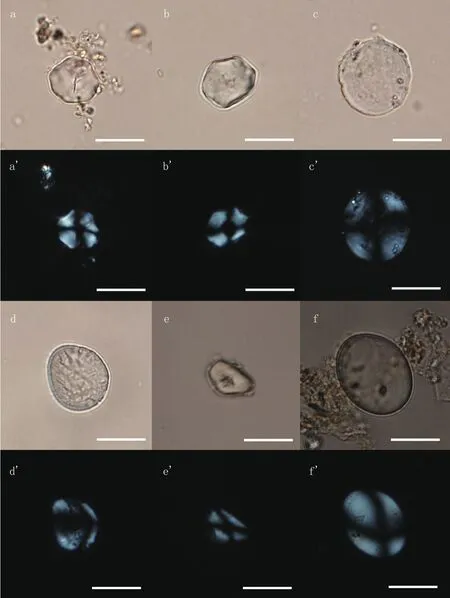

图二 沙隆卡遗址陶器和石器表面淀粉粒(标尺:20μm)

A类:76颗,占总数的29.688%,出现率为71.79%。该类淀粉粒大多为多边形,少量近圆形,脐点居中,表面较为光滑,部分脐点处有凹陷,脐点处有“一”或“Y”字形裂隙,消光臂呈“十”字形交叉,粒径范围在8.14~18.21μm(图二,a、a’、b、b’),与禾本科粟类淀粉粒特征较为接近[5]。综合上述特征,推测其应为禾本科粟类淀粉粒,但不排除其中较小者为黍类淀粉粒的可能。

B类:该类淀粉粒为近圆形或椭圆形,大部分聚合在一起,无法准确地统计其数量,其中轮廓较为清楚者大约有140颗,占总数的54.688%,出现率为41.026%。脐点居中,脐点开放,表面层纹不明显,消光呈“十”或“X”字形,粒径范围在13.51~40.05μm(图二,c、c’)。轻敲盖玻片,淀粉粒发生翻转后侧面呈梭形,类似凸透镜状,中间有一裂沟。结合上述特征,并参考国内外关于小麦族淀粉粒的研究成果[6],该类淀粉粒与禾本科小麦族植物的淀粉粒形态特征很接近,故其应来自禾本科小麦族植物淀粉粒。

C类:9颗,占总数的3.516%,出现率为17.95%。该类淀粉粒的特征是卵圆形或三角卵形,少数复粒,或有“Y”字形裂隙,消光呈“X”字形,脐点处或有纵向裂隙,粒径范围在11.27~19.91μm(图二,d、d’、e、e’)。该类淀粉粒的形态与坚果类特征比较一致[7],因而认为该类淀粉粒应来源于壳斗科栎属类植物,但也不排除其来自其他坚果类植物的可能性。

D类:4颗,占总数的1.56%,出现率为5.13%。该类淀粉粒呈椭圆形,脐点偏心,“X”字形消光,脐点开放,表面层纹较明显,粒径较大,粒径范围在10.41~34.68μm(图二,f、f’)。依据其形态特征,可能来自块根块茎类植物[8]。

三、讨论

(一)聚落先民植物性食物来源

本研究样品分为细石器时代、仰韶文化、齐家文化、齐家—卡约文化、卡约文化等5个时期,具体如下:

(1)细石器时代

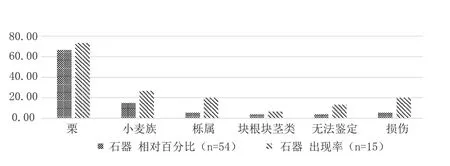

该时期分析了15件石器,共发现54颗淀粉粒,其中粟36、小麦族8、栎属3、块根块茎类2、损伤3、无法鉴定种属的2颗。

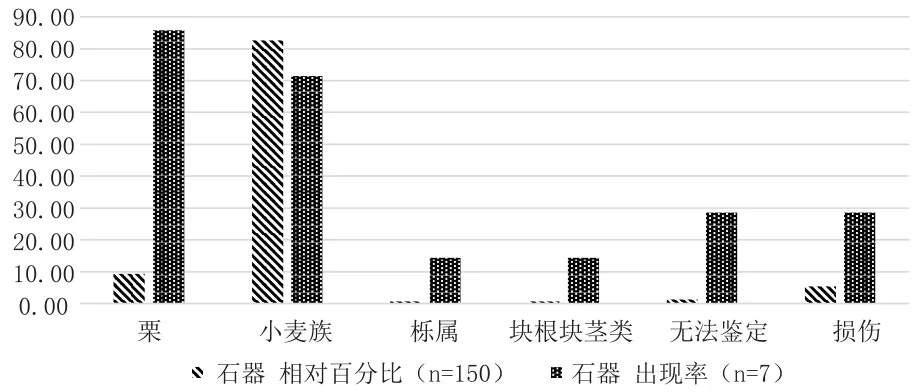

结果显示,粟类淀粉粒无论是绝对数量还是出现率都远高于其他种类,小麦族淀粉粒的相对百分比和出现率仅次于粟类;栎属类淀粉粒虽然相对百分比较低,但其出现率较高,说明栎属类植物在细石器时代沙隆卡先民植物性食物中的普遍性相对较高,与先民的关系较为密切。另外,该时期损伤类淀粉相对百分比和出现率也较高,且均为断裂损伤,推测可能与先民对食物的加工方式有关(图三)。

贾鑫等曾先后对该遗址暴露的灰层进行样品采集和浮选,均未发现炭化植物种子[9];沙隆卡遗址2016年的浮选结果显示在细石器时代发现4粒粟[10]。该时期发现了数量较多的粟类淀粉粒,这表明在细石器时代沙隆卡先民存在对粟类植物的利用,同时也充分利用栎属、块根块茎类植物作为食物的补充。

(2)仰韶文化时期

仅分析1件石器,发现4颗淀粉粒,均为粟类淀粉粒。此样品为断面采集样品,在此不做过多讨论。

(3)齐家文化时期

分析7件石器、6件陶片,共发现173颗淀粉粒,其中粟24、小麦族127、栎属3、块根块茎类2、损伤8、无法鉴定种属的9颗。

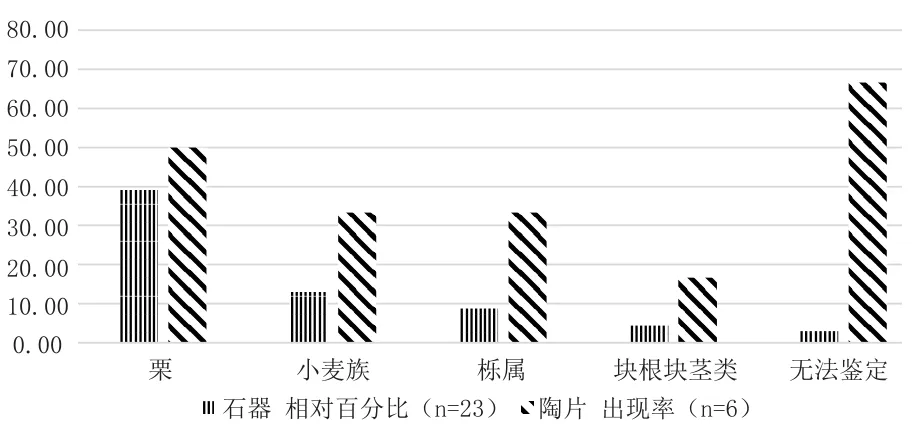

这一时期粟类淀粉粒仍然占据重要地位(图四、五),且在石器上的出现率近90%,远高于其他类型的淀粉粒,这表明在齐家文化时期,粟类淀粉粒在先民食物结构中占据更重要的地位。这一时期小麦族、栎属以及块根块茎类淀粉粒出现率有一定幅度的增高,表明这些种属来源的淀粉粒在先民食物中的普遍性增加了,是先民较重要的食物来源。

图三 细石器时代石器表面不同种属来源淀粉粒的相对百分比和出现率

图四 齐家文化时期石器表面不同种属来源淀粉粒的相对百分比和出现率

图五 齐家文化时期陶片表面不同种属来源淀粉粒的相对百分比和出现率

浮选结果显示,齐家文化时期农作物有粟、黍、小麦、青稞、燕麦及大豆,以粟为主,黍为辅[11],淀粉粒的分析结果与大遗存一致。

(4)齐家—卡约文化时期

该时期分析了5件石器、3件陶片,共发现18颗淀粉粒,其中粟9、小麦族4、栎属2、损伤1、无法鉴定种属的2颗。

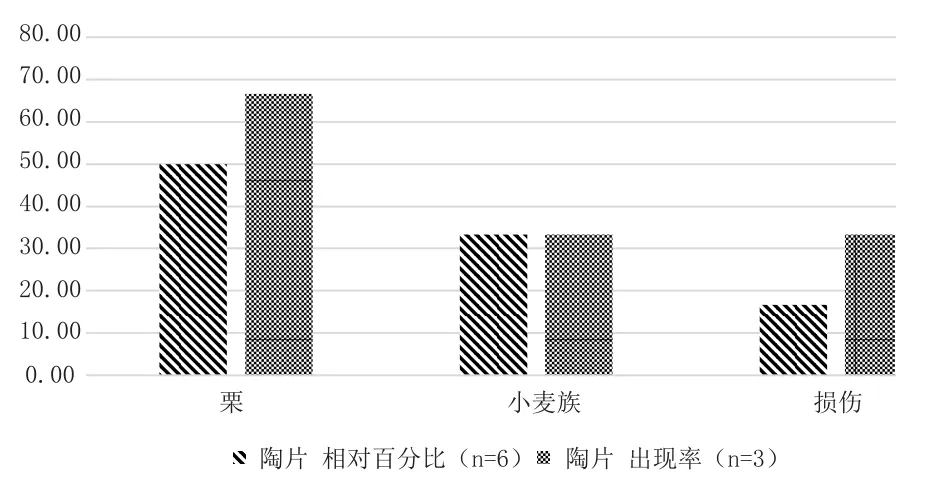

齐家—卡约文化时期的淀粉粒植物种属较齐家文化时期有所减少,分析结果显示,粟类淀粉粒仍然是该时期主要的植物性食物来源(图六、七),这一结果与植物大遗存的分析结果一致。

(5)卡约文化时期

分析了1件石器和1件陶片,发现7颗淀粉粒,其中粟3、小麦族1、栎属1、损伤1、无法鉴定种属的1颗。卡约文化时期也发现了少量的粟、黍和青稞植物种子[12]。

图六 齐家—卡约文化时期石器表面不同种属来源淀粉粒的相对百分比和出现率

图七 齐家—卡约文化时期陶片表面不同种属来源淀粉粒的相对百分比和出现率

(二)聚落生计模式

以往对沙隆卡遗址生业经济的研究极少,早期有学者认为青海史前农业一开始便进入了“耜耕农业”阶段,但缺乏直接证据[13]。沙隆卡遗址的发掘及采集的动植物遗存,为了解该遗址的生业经济模式提供了许多重要信息。

沙隆卡遗址动物遗存分析结果显示,动物主要来自细石器时代和齐家文化层,且骨骼保存状况较差,腐朽严重,在一定程度上反映了沙隆卡先民对动物骨骼的利用程度较高,肉食资源可能较为有限[14]。细石器时代以鹿类为主的野生动物是该时期先民的主要肉食来源。齐家文化时期则出现了更为丰富的动物种类,根据出土数量和最小个体数的统计分析结果显示,羊是齐家文化时期最多的动物,且很可能为家养动物,限于样本量等原因很难判定猪和牛是否为家养动物。同期的金蝉口遗址先民以养羊业为主要的畜牧经济[15]。长宁遗址生业模式为农牧兼营,牛羊为主的畜牧经济在生计模式中占据很大比重,野生动物在肉食资源获取中同样占有较为重要的地位[16]。由此可见,狩猎经济在各聚落生业经济中占有较重要的地位。

相较动物遗存,该遗址获得了更为丰富的植物遗存信息。细石器时代发现了少量的粟,以及小麦族、栎属、块根块茎类淀粉粒,表明先民广泛利用聚落周围野生可食植物性资源;仰韶时期出土少量粟、黍,以及禾本科杂草种子;齐家文化时期,粟、黍依然占据主要地位,新出现小麦、青稞、燕麦及大豆等农作物,以及少量的黍亚科、豆科、藜科植物种子,发现数量较为丰富的禾本科、壳斗科、块根块茎类植物淀粉粒,表明先民在种植农作物的同时,采集野生可食植物性资源也是聚落先民获取食物资源的重要方式。青藏高原地区的拉乙亥遗址也发现了黍族、小麦族大麦属、块根块茎、豆科等植物的淀粉粒,这表明在青藏高原地区采集经济在先民聚落生业中的重要性。齐家文化、卡约文化时期粟、黍持续占据主要地位;卡约文化时期,青海东部地区麦类已经占据主要地位,沙隆卡遗址卡约文化时期样品较少,仅发现一粒青稞,麦类作物在此时的重要性暂时无法推测。

综上,沙隆卡遗址先民在细石器时代,农业所占比重较小,以狩猎采集为主要生计模式;到齐家文化时期已经形成一种农业、畜牧业和狩猎采集经济混合的新的生计模式,先民在种植农作物的同时,驯养羊、猪、牛等动物,同时采集野生植物作为食物的补充。

四、结语

通过对沙隆卡遗址陶片及石器表面残留淀粉粒的分析,发现了来自禾本科粟、小麦族、壳斗科栎属、块根块茎类植物等的淀粉粒,数量较为丰富,种属来源较为多样,显示了沙隆卡遗址先民利用植物性食物资源的多样性。结合浮选结果来看,沙隆卡遗址先民的植物性食物构成中,粟、黍类一直占据主要地位,同时小麦、青稞、燕麦、大豆等农作物也为先民所利用。研究中发现了大遗存中没有发现的壳斗科栎属及块根块茎类等,提供了沙隆卡先民植物性食物资源利用的新证据。

附记:淀粉粒的鉴定工作得到郑州大学历史文化遗产保护研究中心陶大卫、山东大学历史文化学院王强的帮助,在此致以衷心的感谢!

[1]肖永明.青海化隆伊沙尔合口史前遗址的学术价值[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2013(6):49-52.

[2]贾鑫.青海东北部地区新石器—青铜时代文化演化过程与植物遗存研究[D].兰州:兰州大学,2012.

[3]同[2].

[4]郭荣臻,肖永明,靳桂云,等.青海化隆沙隆卡遗址炭化植物遗存记录的先民生业模式及其发展过程,待刊.

[5]a.杨晓燕,吕厚远,刘东生,韩家懋.粟、黍和狗尾草的淀粉粒形态比较及其在植物考古研究中的潜在意义[[J].第四纪研究,2005(2):224-227.b.杨晓燕,孔昭宸,刘长江,等.中国北方现代粟、黍及其野生近缘种的淀粉粒形态数据分析[J].第四纪研究,2010(2):364-372.

[6]a.万智巍,李明启,李姮莹.小麦族植物淀粉粒形态研究[J].麦类植物学报,2016(8):1020-1027.b.Piperno D R,Weiss E,Holst I,et al.Processing of wild cereal grains in the Upper Palaeolithic revealed by starch grain analysis [J].Nature, 2004,430(7000):670-673.c.Wan Zhiwei,Yang Xiao-yan, Ma Zhi-kun.Morphological Change of Starch Grain Based on Simulated Experiment and its Significance of Agricultural Archaeology--Taking Wheat as an Example [J].Agricultural Basic Science and Technology,2011,12(11):1621-1624.

[7]a.杨晓燕,孔昭宸,刘长江,等.中国北方主要坚果类淀粉粒形态对比[J].第四纪研究,2009(1):153-158.b.葛威.淀粉粒分析在考古学中的应用[D].合肥:中国科技大学,2010.

[8]万智巍,杨晓燕,葛全胜,等.中国南方现代块根块茎类植物淀粉粒形态分析[J].第四纪研究,2011(4):736-745.

[9]同[2].

[10]同[4].

[11]同[4].

[12]同[4].

[13]同[1].

[14]乙海琳,宋艳波,肖永明.青海省化隆县沙隆卡遗址动物遗存研究,待刊.

[15]李志鹏,任乐乐,梁官锦.金禅口遗址出土动物遗存及其先民的动物资源开发[N].中国文物报,2014-7-4:007.

[16]李谅.青海省长宁遗址的动物资源利用研究[D].长春:吉林大学,2012.