试析合浦东汉三国墓中的莲花形器

2021-03-03谢广维

谢广维

(广西文物保护与考古研究所)

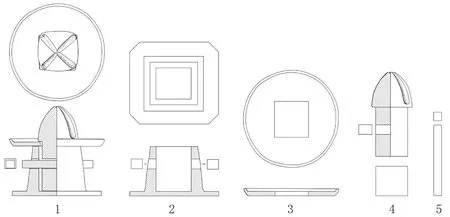

在合浦东汉晚期至三国时期的砖室墓中,有一种形态较为特殊的莲花形器物,此类器物均由陶土烧制,颜色、火候与所属墓葬的墓砖较为一致,除个别形制略有不同外,其余均呈井座莲花状,由方井形底座、方柱状柄莲花、圆盘及条形插销几部分组合而成[1]。方井中空,井壁有对穿方孔,底部有宽大的方形地台,地台多抹角;圆盘较浅,盘径大于方井,盘中间有方孔,方孔大小与莲花柄相当;方柱状柄莲花多呈火炬状,柄部横截面呈方形,上有对穿方孔;插销呈方条形,多为陶质,也有个别为铁质的。此类器物均为分开烧制后组合而成,其组合顺序为先将圆盘与方柱状柄莲花套合,然后再将柱状柄莲花插入井内,最后用陶质或铁质插销将柱状柄莲花与井干锁扣在一起(图一)。

此物究竟为何物?由于墓葬均遭盗扰,墓顶坍塌破坏均较严重,发现时多扰乱混杂于墓砖之中,以往发表资料均将其作为随葬品看待,有的称陶柱顶座[2],有的称陶灯模型[3],有的称莲花顶[4],有的称莲花状器[5],有的称陶井[6],还有的称钵生莲花器[7]。本文拟就其性质和功能进行探讨,以求教于方家同仁。

一、发现情况

合浦的莲花形器最早见于1972年发掘的风门岭M1[8],截止2016年,在已发掘的墓葬中,共有14座出土此类器物,依其形态分为斗座形和井座形两种。

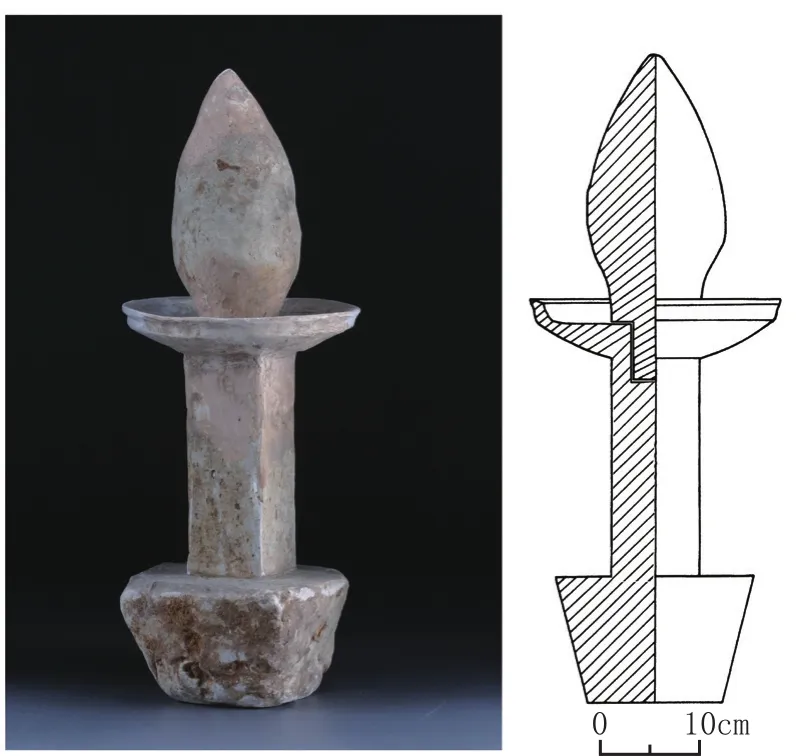

其中斗座形仅发现1件,其出土于风门岭M1,出土时断为三截,散置于中室内。整件器物由器身及火焰形花蕾两部分组合而成,形态与陶灯模型较为神似。器身为整体制作,由圆盘、方柱状柄及斗形实心底座上下衔接而成,圆盘中间有方形榫卯,榫卯内插有带方形榫头的实心火焰状花蕾[9](图二)。从其分段组合的结构特征看,虽然其形态与井座形莲花器存在一定的差异,但显系同类器物。由于该墓属东汉晚期,是目前所见出土莲花形器最早的墓葬,其可能代表合浦此类器物的最初形态。

图一 合浦井座形莲花形器拆分示意图

其余13件均为井座形,时代多为三国时期。由于胎质多较软,加之墓葬盗扰破坏较为严重,因此出土时大多残缺不全。其中森林公园M1出土时仅存方井形底座[10],北海盘子岭M22仅存圆盘[11],还珠南路M1及中粮M8仅存柱状柄莲花[12],其余9件经拼合后虽然大部分完整,但也存在地台、圆盘或插销等构件缺失的情况。但无论其残缺情况如何,鉴于此类器物相对稳定的组合形态,其由带地台的方井形底座、方孔圆盘、方柱状柄莲花及方条形插销组合而成的结构形态是基本一致的,所不同者主要在于花蕾的区别。依花蕾形态大致可分为椭圆花蕾形、半开花蕾形和四棱锥花蕾形三种。

图二 斗座形莲花形器

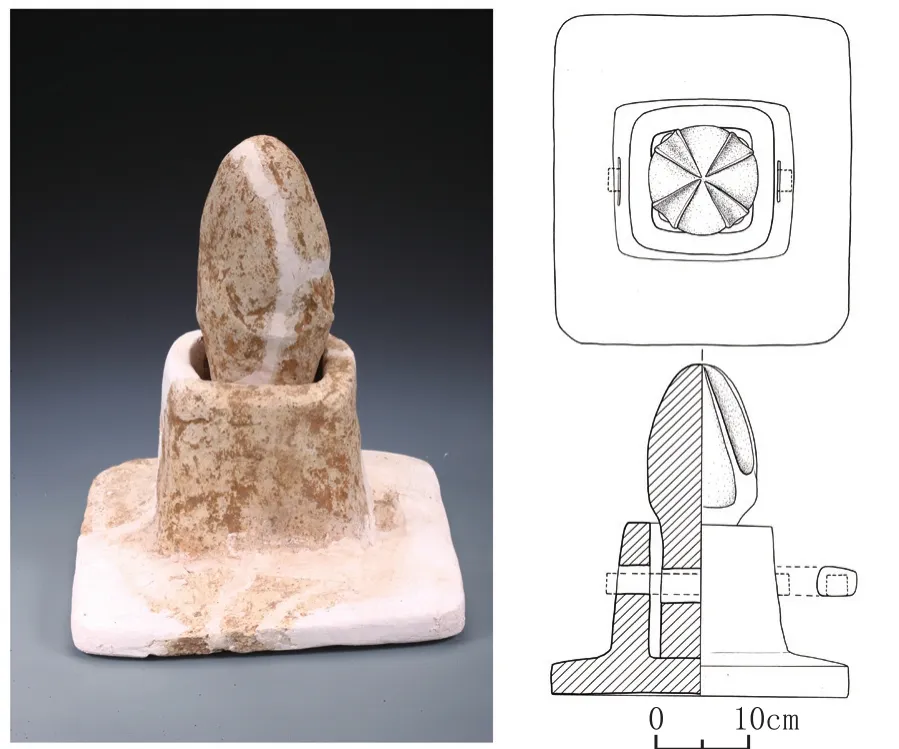

其中椭圆花蕾形仅发现1件,其出土于罗屋村M11[13],出土时圆盘及插销均已缺失,井座地台亦大部残缺。花蕾略显细长,呈橄榄球状,其上帖附有略微凸起的花瓣,花瓣磨损严重,形态较为模糊(图三)。

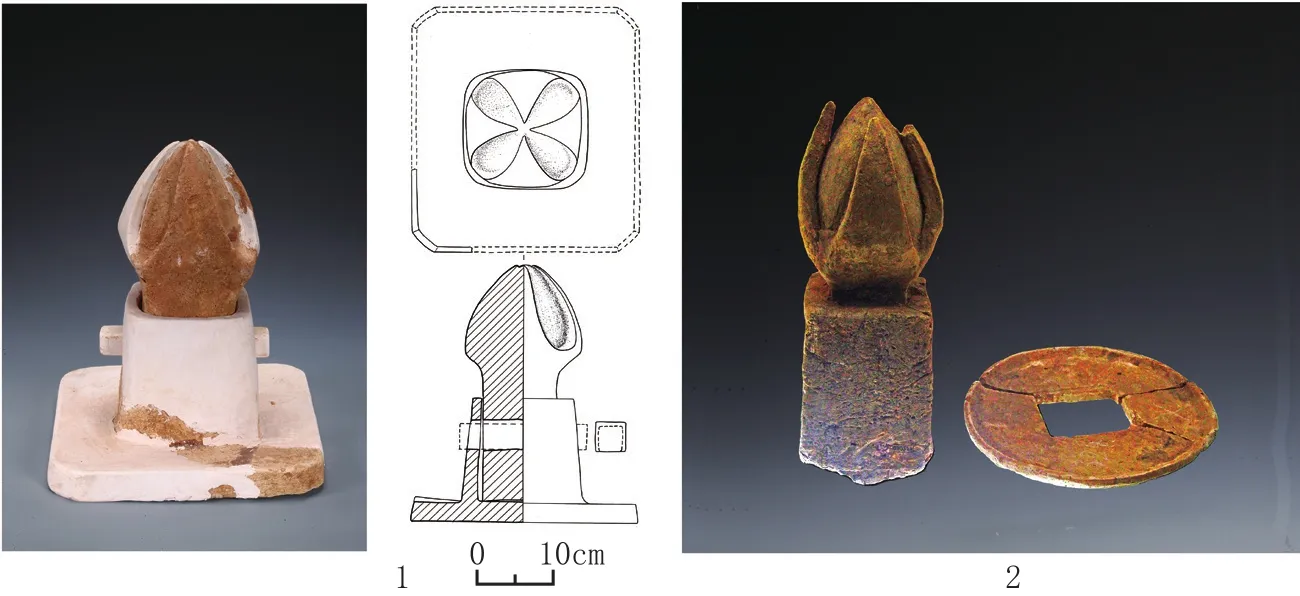

半开花蕾形共2件,其中一件出土于风门岭第二炮竹厂M13[14],出土时圆盘及插销均已不存,方井形底座亦大部缺失。花蕾宽短,用减地法刻出四瓣花,花瓣略呈半开状,但瓣尖尚未打开(图四,1)。另一件为合浦汉代文化博物馆旧藏,出土地点不详[15]。出土时插销残断,井座下部的地台亦缺失,花蕾呈桃形,四片花瓣瓣尖已经打开(图四,2)。从花蕾形状看,其作为莲花的形态特征相对较为明显。

四棱锥花蕾形共发现8件,分别出土于禁山七星岭M8[16]、公务员小区一期M8a[17]、公务员小区一期M20[18]、南方机械厂M3[19]、还珠南路M1[20]、中粮M8[21]、埇口M2[22]、五旗岭M2[23],其花蕾均呈四棱锥状,锥面交汇处各有一道凹槽以象征四片花瓣。其中以合浦公务员小区一期M8a出土的最为完整,其井座、柱状柄莲花、圆盘、插销一应俱全,所残缺者唯井座下部的方形地台(图五,1)。其余几件均存在不同程度的缺失,其中公务员小区一期M20、南方机械厂M3、埇口M2、禁山七星岭M8圆盘均已缺失(图五,2~5),还珠南路M1及中粮M8方井及圆盘均已不存(图五,6、7)。较为特别的是,公务员小区一期M20的插销为铁质,这也是目前唯一一件插销为铁质的该类器物。

图三 井座椭圆花蕾形莲花形器

二、性质和用途

从形态看,此类器物虽然存在斗座和井座的区别,但其组合特征是基本一致的,表明其具有相同的功能和用途。那它究竟是何物?

图四 井座半开花蕾形莲花形器

就质地来说,其均由陶土烧制而成,颜色火候与所属墓葬墓砖一致,显示其为墓葬构筑物的可能性较大。从此类器物最初被称为“陶柱顶座”或“莲花顶”看[24],发掘者似乎已经意识到其为墓顶构筑物的可能,否则以“顶”定义的逻辑便解释不通。

从其形态特征考察,其不仅形制特殊,组合结构也较为复杂,若是仅仅作为用于随葬的陶灯模型或其它随葬器物,不仅在制作上没必要如此大费周折的分拆制作,更没必要以陶质甚至铁质插销将各部分组合后锁死。

图五 井座三棱锥花蕾形莲花形器

如此特别的做法显然另有原因,结合文献记载及考古发现看,笔者认为,此类器物并非随葬品,而是砖室墓中构筑于墓顶的藻井模型,现分析如下。

关于藻井,《新编现代汉语词典》的解释是:藻井是“我国传统建筑中宫殿、厅堂顶棚的独特装饰部分,一般做成向上凹进的井状,有方形、多边形或圆形,周围饰以各种花纹、雕刻或彩绘”[25]。这一解释基本指出了藻井的位置、形态和装饰特点,是对中国历代藻井的概括性阐释。但由于藻井延续时间较长,不同时期的藻井风格特征也不可能完全一致。具体到东汉三国时期的藻井,目前虽无建筑实物可供参考,但文献中却有较多的描述。

最早提及藻井形态的是东汉时期的张衡,其在《西京赋》中是这样描绘西京长安宫殿藻井的:“蒂倒茄于藻井,披红葩之狎猎。”“薛综注:茄,藕茎也,以其茎倒植于藻井,其华向下反披。狎猎,重接貌。藻井,当栋中交木方为之,如井干也。”[26]类似对藻井的描述在稍晚的文献中还有很多。如三国曹植《七启》中有“绮井含葩,金墀玉箱”[27];三国何晏《景福殿赋》中有“茄蔤倒植,吐被芙蕖,缭以藻井,编以缢疏”[28];西晋左思《魏都赋》中有“绮井列疏以悬蒂,华莲重葩而倒披”[29];北齐邢子才《新宫赋》中有“布菱华之与莲蒂,咸反植而倒施”[30]。从这些辞赋作品对藻井的描绘看,尽管其可能存在一定的文学修饰成份,但所描绘的藻井形态还是比较清晰的。

就词义来说,以上“茄”“蔤”均指莲茎,“重葩”指莲花盛开的状态,“红葩”“芙蕖”“华莲”“菱华”“莲蒂”均可看做是莲花的指代,“倒茄”“含葩”“倒植”“吐被”“悬蒂”“倒披”“倒施”则说的是莲花在藻井中倒垂的状态。由此可以看出,汉晋时期宫殿建筑中的藻井主要由木构井状空间和倒植于井内的莲花两部分组成,这与合浦发现的井座莲花器由井形底座及柱状柄莲花构成的组合要素是基本一致的。而合浦出土的此类器物如铆钉盖一样的类地台设置以及以陶质插销、甚至不惜以铁质插销将井干和莲花锁住的做法亦表明,这种组合结构显然是为满足倒垂悬挂的需要而设,与“蒂倒茄于藻井”“茄密倒植”“咸反植而倒施”等对藻井的描述完全相符。

如果说合浦发现的莲花形器与文献描绘的藻井还有什么不一致的话,那就是合浦发现的莲花形器在井座和莲花之间均套叠有类似灯盘的圆盘,但这一部件在以上辞赋作品中却未见提及,而这种类似灯盘的圆盘的存在或许正是以往将其称之为灯具模型或钵生莲花器的关键。然而从其它文献记载可知,这种类似灯盘的圆盘同样是藻井的重要组成部分,这一点从东汉王延寿对藻井的描述中亦可得到确认。王延寿在《鲁灵光殿赋》中是这样描写灵光殿藻井的:“尔乃悬栋结阿,天窗绮疏。圆渊方井,反植荷蕖。发秀吐荣,菡萏披敷。绿房紫菂,窋咤垂珠。”[31]其中“圆渊方井,反植荷蕖”除了较为明确的指出了藻井的形态为方形外,还明确指出藻井装饰中不仅包含井内倒垂的莲花,还包括“圆渊”这一莲花生长环境的象征[32],这与合浦发现的井座莲花器由方井形底座、圆盘及柱状柄莲花组合而成的藻井模型是完全一致的。

事实上不仅仅是井座形莲花器,即便是风门岭M1出土的斗座形莲花器也同样如此。从形态看,斗座形莲花器由带方形榫头的火焰形花蕾和带方孔浅圆盘及斗形底座的器身分别组合而成,乍一看确实和灯具模型较为相似,也无怪乎以往将其作为陶灯模型看待。但仔细分析,其同样符合“圆渊方井,反植荷蕖”这一对藻井关键特征的描述。在该件器物中,带榫头的火焰形花蕾可以看成是尚未盛开的莲花,亦即《鲁灵光殿赋》中所说的“菡萏”[33],连接方形实心柱状柄的浅圆盘可以看作是“圆渊”,而带方形孔洞的实心方柱状柄则可以看成是方井的象征。至于下面的斗形底座,其功能应与井座莲花器中的地台功能类似,其目的均是为满足倒垂悬挂时便于与墓顶铆合而设。

通过以上分析不难看出,无论是合浦发现的井座莲花形器还是斗座莲花形器,其形态特征均与文献记载的藻井相同,可以看作是藻井在墓葬建筑中高度模型明器化的体现。

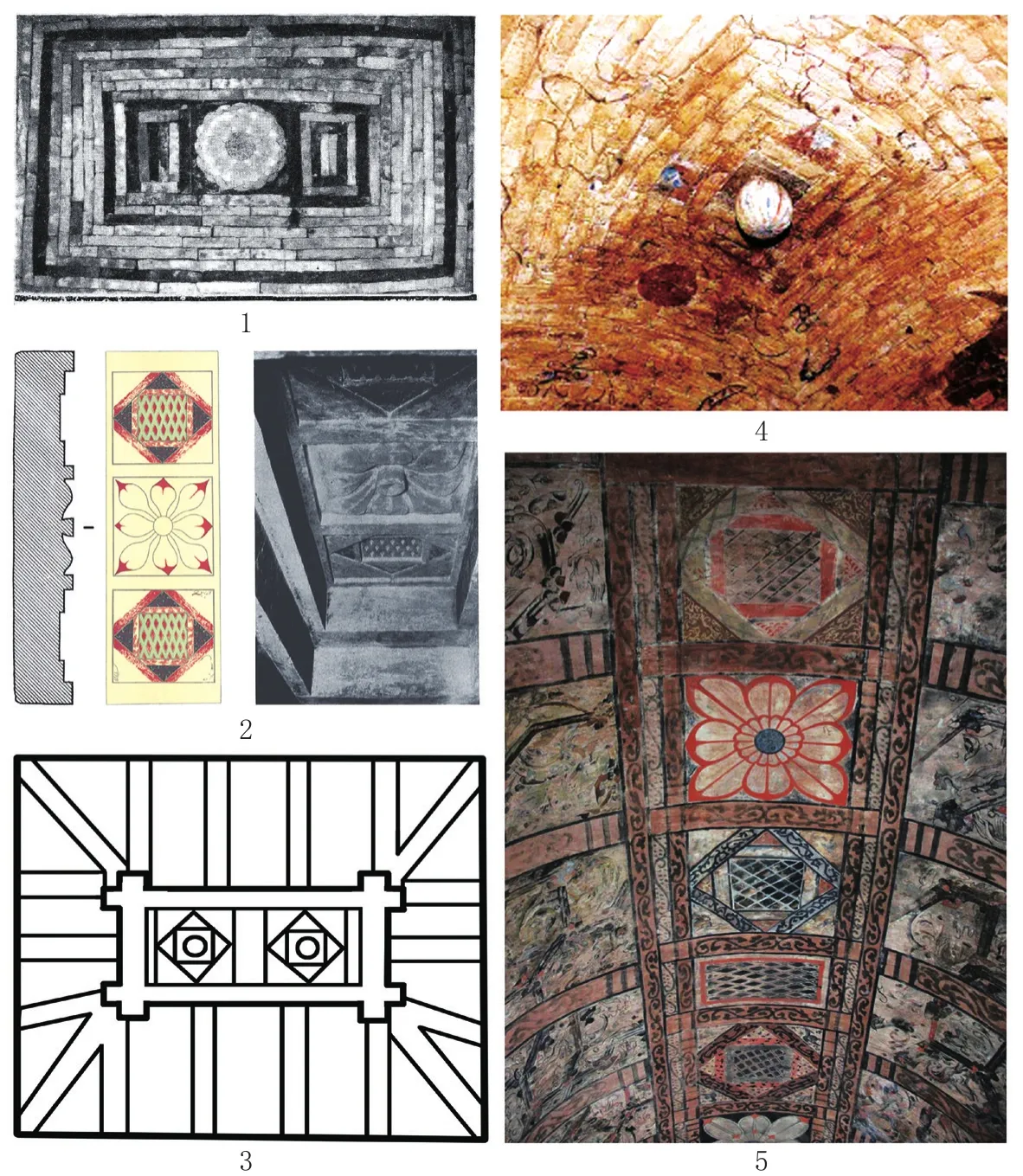

除文献的佐证外,作为建筑的模仿,这一时期的藻井在甘肃武威、河南洛阳、河南密县、山东沂南、四川郪江等地的墓葬中亦多有发现。相对于合浦的藻井因墓室坍塌而缺乏原始位置不同,其它地区发现的藻井大多较为完整地保存了其在墓葬中的原始位置及形态。尽管其表现形式较为多样,但作为藻井的性质是比较明确的。

图六 其他地区墓葬藻井

甘肃武威雷台东汉砖室墓前、中、后室均为四面结顶的覆斗式穹顶结构,顶部正中呈长方形收口以象征方井,方井正中嵌方砖一块,方砖上用红、白、黑三色彩绘莲花,方砖两侧用砖围砌出类似天窗的长方形方格,穹顶四面坡用黑色线条勾画出一个方形,与顶部方井构成套叠状空间,明显展示的是一种方井套叠的藻井结构[34](图六,1)。洛阳金谷园东汉壁画墓前堂亦为穹窿顶结构,其顶部正中悬挂一个倒垂的圆球状实心花蕾,花蕾上用红、白、青线条绘出花瓣[35](图六,4)。虽然这种藻井不像合浦的藻井有单独的井座和圆盘存在,但倒垂悬挂的莲花却与合浦的做法极为相似。沂南汉画像石墓的藻井不仅数量较多,而且形态也较为丰富。该墓在前室东间及西间、中室东西两间及西侧室、后室东间及西间均装饰有藻井。藻井既有用石条围成的多层方形旋转抹角的叠涩结构,也有逐层收缩呈方形的叠涩顶结构。藻井顶部石盖板均凿出下凹的方框,方框内有浮雕彩绘图案,图案中既有单独出现的莲花或菱格纹,也有二者同时组合出现的,部分下凹方框内甚至还单独雕刻出方形套叠旋转图案[36],与文献记载的“交木方为之”的藻井形态如出一辙(图六,2)。密县打虎亭二号汉墓的藻井内容同样较为丰富,与上述藻井构筑与穹隆顶或叠涩而成的覆斗顶不同,该墓的藻井以彩绘的形式直接绘制于中室筒状券顶的顶部,边缘用黑红彩勾画出两个大小相套的长方形以象征藻井上凹的空间,方框内彩绘两组由一个方形莲花和两个填充菱格纹的交叉方框组成的彩绘藻井图案,之间以一个彩绘菱格纹的长方形藻井隔开[37](图六,5)。四川郪江坟台嘴1号崖墓中的藻井则较为写实,其在室顶多雕凿出屋顶形态,屋顶正中有井干状上凹空间,藻井内亦雕凿出方形旋转套叠图案,井心有象征圆渊的圆形浮雕,但未见有莲花装饰[38](图六,3)。

从以上这些墓葬藻井的实例可以看出,尽管合浦发现的莲花形器在形态及组合结构方面均与其他地区墓葬中的藻井存在一定的区别,但其基本构成要素是一致的。就整体特征而言,相对于其他地区墓葬或缺圆渊或缺莲花的藻井形态,合浦发现的藻井不仅方井、圆渊、莲花俱存,而且以独立的模型形态进行展现,其无论是在整体性还是完整性方面均更加符合文献中对宫殿藻井的描述。

三、相关问题探讨

(一)合浦东汉三国藻井墓的券顶结构及藻井安装方式蠡测

鉴于合浦发现的藻井均缺乏原始位置,因此有必要对其在墓顶的位置形态及安装方式作出一个大致的推测。而要了解其在墓顶的位置及形态,就不得不对此类墓葬的墓顶结构予以明确。

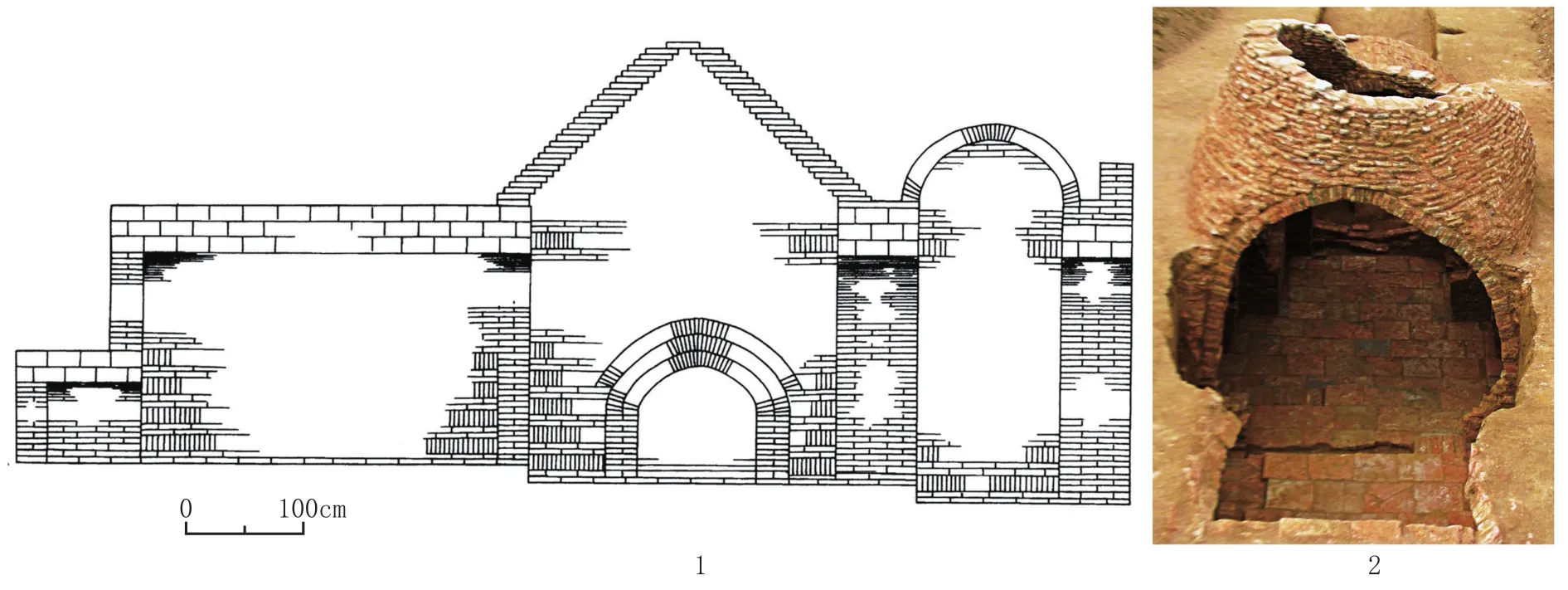

从目前合浦出土藻井的14座墓葬看,虽然其顶部大多坍塌破坏较为严重,但风门岭M1、罗屋村M11、森林公园M1局部仍保留部分穹窿顶结构[39]。还珠南路M1[40]、禁山七星岭M8[41]、北海盘子岭M22[42]顶部虽已坍塌,但仍可看出为穹窿顶结构;第二炮竹厂M13、公务员小区一期M8a、公务员小区一期M20、南方机械厂M3前室虽被归为筒状直券顶[43],但从其结构特征及残存墓砖看,其为穹窿顶的可能性依然较大;中粮M8因仅存部分墓壁,券顶情况不太明确;合浦汉代文化博物馆馆藏的3件藻井因未见资料发表,顶部特征亦不清楚。但从中不难看出,这些出土藻井的墓葬大部分均存在穹窿顶结构,而且从保存相对完整的风门岭M1及罗屋村M11看,这种穹窿顶是一种由墓砖环形平叠收边的圆锥形叠涩结构(图七),与由四壁逐层斜直起券的“四面结顶式”穹顶结构存在明显区别。这显然并非偶然,结合合浦保存完整的筒状直券顶及四面结顶的穹窿顶墓中均未发现藻井的事实,有理由认为,合浦墓葬中的藻井主要构筑于环形平铺叠涩券顶的圆锥形穹窿顶墓中。由此,其倒置悬垂于墓顶的形态也就不难想象了。

至于藻井的安装方式,之所以探讨这个问题,主要目的在于通过安装方式的推测,以便对合浦发现的藻井各部件分别制作再进行组合的原因做出一个相对合理的解释。

大多数读者心里或许都会有这样的疑问:为什么合浦发现的藻井模型不采用更为便捷的整体制作方式而非要采取较为复杂的分拆方式进行制作?起初笔者也有这样的想法,但细一思考,这样做其实是有其合理性的。

与其它地区墓葬发现的藻井主要依托室顶进行整体构筑不同,合浦的藻井是一种较为完整独立的模型结构,之所以将其分为圆盘、井座、莲花三部分,除了有强调圆渊、方井、荷蕖这些藻井的构成要素的考虑之外,很可能还与安装的便利性有关。

图七 圆锥形叠涩穹窿顶

从出土藻井且穹顶保存相对完整的风门岭M1及罗屋村M11可知(图七),此类墓葬的穹顶均由墓砖环形逐层平铺叠涩收缩垒砌而成,在墓葬收顶时,要保证倒垂插入的藻井能够恰好与墓顶紧密扣合,就需要最大限度的缩小墓顶顶心收口的尺寸,可问题是这些藻井的圆盘均大于井干,因此若采取将藻井整体制作再插入墓顶安装的方式,就需要在穹顶上方预留较大的孔洞,由此便不可避免的会加大藻井和预留孔洞之间的间隙,从而影响到穹顶的密闭性和倒垂悬挂藻井的稳固性,由此采取分别制作再进行组合安装就不失为一个很好的解决办法。由于藻井是组合式的,因此在进行安装时,只需将带地台的井座从穹顶预留的孔洞中倒插扣合,然后再将套入圆盘的柱状柄莲花插入井座,最后用插销将柱状柄莲花与井干锁住即可(图八)。

(二)合浦东汉三国墓中的藻井来源

关于合浦东汉三国墓中藻井的来源问题,从其构成要素与同时期辞赋作品描绘的宫殿藻井特征较为一致看,似乎可以理所当然地认为是受中原地区的影响而出现的,但这里面有几个问题需要引起注意。

第一,虽然合浦发现的藻井与同时期辞赋作品描述的藻井组合要素完全相同,但类似的藻井模型在除合浦之外的其他地区墓葬中却从未发现,而且从合浦的藻井组合结构特征看,其似乎自成体系,与中原、河西、甚至是四川崖墓中的藻井均存在明显的区别。

第二,关于我国古代藻井的起源问题,虽然目前尚无明确的定论,但汉代宫殿建筑中“交木方为之,如井干也”的藻井结构在西方宫殿或墓葬建筑中同样能找到相似的结构,而且这种结构有的比中国古代文献记载和考古发现的藻井实物还要早。日本学者樋口隆康将此类结构称之为“叠涩天井”,并且提到在苏联境内一座时代为公元前3~2世纪名叫尼萨的帕提亚王国时期的都城遗址及保加利亚一座公元前2世纪初的石室墓中也存在这样的结构。另外还提及类似的室顶结构在古代中亚的民居建筑或石窟寺中亦较为多见[44],因此不排除河西及中原等地的藻井经由陆上丝绸之路受到西方影响的可能。

图八 合浦藻井安装方式蠡测图

第三,从周边地区的考古发现看,整个两广地区两汉三国时期的墓葬无论是墓葬形制还是随葬品特征均较为一致,体现出岭南汉文化较为统一的特征,但唯独藻井例外。目前这种构筑有藻井的墓葬除合浦外,在整个两广甚至周边相邻省份均未见到相关实物资料。鉴于合浦是汉代海上丝绸之路最为重要的港口之一,其处于中西文化交流的前沿地带,因此这背后的原因值得思考。

第四,从罗屋村M11、风门岭M1这两座发现藻井且穹顶保存相对完整的墓葬看,其圆锥形的平铺叠涩穹顶结构与中原地区较为常见的四面结顶的穹顶结构存在明显的区别,而这种叠涩穹顶结构在西方出现的时间较中国早得多。无独有偶,罗屋村M11拱门的形态在西方建筑中也能看到相似的影子(图七,2)。有观点认为:岭南地区发现的层层叠涩的圆锥形穹窿顶技术与五岭以北“四面结顶”的穹顶技术来源不同,这种穹顶“可能是受罗马券拱的影响,仿效其结砌技术而产生的,是一千五百多年前中西文化交流的结果,海上丝绸之路的见证”[45]。

综合以上因素分析,合浦发现的藻井虽然与中原同时期宫殿中的藻井构成要素较为一致,但鉴于这种构筑有藻井的墓葬在除合浦之外的整个两广及周边地区均罕有发现,加之合浦是汉代海上丝绸之路最重要的港口这一特殊因素,因此藻井这种同时期东西方文化共有的建筑装饰在合浦东汉三国墓中的出现,除了可能受到中原宫殿建筑及丧葬文化的影响外,也不排除通过海上丝绸之路直接由西方传入的可能。

[1]此类器物中有不少地台及圆盘已经缺失,但在相关发掘报告中多未指出。笔者曾参与其中4座出土莲花形器的墓葬发掘,通过观察,这类器物原本都是有地台和圆盘的,这一点从井座底部的残断面及井口与莲花下部之间留下的间隙可以得到确认,只是由于墓葬扰乱破坏较为严重,部分构件缺失了而已。

[2]广西壮族自治区文物工作队,合浦县博物馆.合浦风门岭汉墓[M].北京:科学出版社.2006:143.

[3]同[2].

[4]同[2]:148.

[5]广西壮族自治区文物工作队.广西合浦禁山七星岭东汉墓[J].考古,2004(4).

[6]a.广西壮族自治区文物工作队.广西北海市盘子岭东汉墓[J].考古,1998(11).b.盘子岭虽属北海,但距合浦县城仅9公里,且原亦属合浦县。

[7]a.广西文物保护与考古研究所,合浦文物管理局.合浦汉晋墓发掘报告[M].北京:文物出版社.2016:239.b.熊昭明,韦莉果.广西古代海上丝绸之路[M].南宁:广西科学技术出版社,2019:68.

[8]同[2]:139-148.

[9]同[8].

[10]广西文物保护与考古研究所,合浦文物管理局.合浦汉晋墓发掘报告[M].北京:文物出版社.2016:239.

[11]同[6].

[12]还珠南路M1及中粮M8资料尚未发表,资料现存于广西文物保护与考古研究所。

[13]同[10].

[14]同[10].

[15]该件器物现陈列于合浦汉代文化博物馆展厅。

[16]同[5].

[17]同[10].

[18]同[10].

[19]同[10].

[20]同[12].

[21]同[12].

[22]该件器物陈列于合浦汉代文化博物馆展厅,资料未见发表,但在《合浦风门岭汉墓》第148页有提及。

[23]同[4].

[24]同[2]:143,148.

[25]字词语辞书编研组.现代汉语词典(M).长沙:湖南教育出版社,2016:1596.

[26]萧统编,李善注.文选(第一册)[M].上海:上海古籍出版社,1986:52.

[27]萧统编,李善注.文选(第四册)[M].上海:上海古籍出版社,1986:1583.

[28]萧统编,李善注.文选(第二册)[M].上海:上海古籍出版社,1986:528.

[29]同[26]:269.

[30]欧阳询撰,汪绍楹校.艺文类聚(下)[M].上海:上海古籍出版社,1985:1114.

[31]同[28]:513.

[32]同[31].“反植者,根在上而叶在下。尔雅曰:荷,芙蕖,种之于圆渊方井之中,以为光辉。”

[33]许慎撰,徐铉校注.说文解字[M].武汉:长江文艺出版社,2005:17.“菡萏:芙蓉华,未发为菡萏,已发为芙蓉。”

[34]甘肃省博物馆.武威雷台汉墓[J].考古学报,1974(2).

[35]洛阳市文物管理局,洛阳古代艺术博物馆.洛阳古代墓葬壁画[M].郑州:中州古籍出版社,2010:200.

[36]南京博物院,山东省文物管理处.沂南古汉画像石墓发掘报告[M].北京:文化部文物管理局,1956:5-9.

[37]河南省文物研究所.密县打虎亭汉墓[M].北京:文物出版社,1993:280,281.

[38]三台县文化体育局,三台县文物管理所.四川三台郪江崖墓群2000年度清理简报[J].文物.2002(1).

[39]同[10]:204.

[40]同[12].

[41]同[5].

[42]同[6].

[43]同[10]:194,197.

[44]樋口隆康著,刘永增译.巴米羊石窟[J].敦煌研究,1983:227.

[45]中共广州市委宣传部,广州市文化局.海上丝绸之路——广州文化遗产(考古发现卷)[M].北京:文物出版社.2008:170.