设计、秩序与本质

——萨克生物研究所会议中心设计解读

2021-03-02王惠青锋WANGHuiQINGFeng

王惠,青锋/WANG Hui, QING Feng

1 引言

作为路易·康(Louis I. Kahn)最重要的建筑作品之一,以其实验楼(Laboratory)的对称性和几何清晰性而著称的萨克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies),常被视为对康建筑理论中频繁出现的“秩序”(order)理念最好的诠释。然而,鲜为人知的是,康曾经在已建成的研究所西北方设计过一个会议中心(Meeting House)。这座未建成的会议中心与研究所有着截然不同的空间结构,形态复杂,甚至有些混乱。在表面看来,研究所的“秩序”特征似乎并不适用于会议中心。

康在同一时期、为同一机构设计的两座建筑,为何呈现出如此差异?会议中心在研究所中扮演了怎样的角色,其与实验楼又是怎样的关系?在萨克生物研究所,康究竟想要表达什么?或许,对会议中心的设计解读将有助于回应上述疑问,进而修正对萨克生物研究所的传统认知。

2 筹建始末

1955年,脊髓灰质炎疫苗研制成功,这为萨克博士(Jonas Salk)带来了空前的学术声誉。尽管如此,这段在匹茨堡大学(University of Pittsburgh)病毒学实验室长达8年的科研经历,也让他深感于常年超负荷工作的疲惫。他梦想能“围绕个人,而非学科或院系”,建立一个自主管理的研究所,摆脱截止日期、资金和外界强加的工作日程的桎梏,能在紧张的实验之余,有时间自由地“沉思和活动”[1]。在这里,“个体的自由、正直与独立”得以珍视,“大胆与勇气”受到鼓励。萨克的抱负不止于治愈疾病,他还志在解决“当代最重要的人类问题”,并寄望于科学家与人文主义者的合作来实现这一目标[2]12。

这一梦想让圣迭戈(San Diego)这座城市看到了由军事重镇向世界科学之都转型的机遇[3]26-41。1959年夏,圣迭戈市长查尔斯·戴尔(Charles Dail)在多利松高地(Torrey Pines Mesa)为研究所选取了约0.1km2(27英亩)的建设用地[4]。场地西侧为悬崖,俯瞰太平洋,中部有一道峡谷,自然景观壮美。同年末,经参加卡耐基理工学院(Carnegie Institute of Technology)举办的“艺术、艺术家与社会”(The Arts and the Artist and Society)研讨会的同事推荐,萨克选中路易·康作为合作建筑师。彼时,康恰好在会上作了题为“科学与艺术中的秩序”(Order in Science and Art)的报告,并讨论了理查德森医学实验楼(Richards Medical Research Building)[5]108。

设计一处可供科学家与人文学者展开合作的生物研究所,并“将毕加索邀请至此”[6]210,这一愿景深深打动了康。在与萨克的沟通中,康意识到:工作的场所固然不可或缺,但开会、研讨、沉思之处甚至更为重要[6]211。为此,他构想了一个鼓励思想交流的学术社区,以满足会议、实验以及居住等不同需求。尽管会议中心、实验楼和居住区的设计持续稳步推进,但建设经费的筹集却并不顺利,至1961年4月,萨克“甚至没能筹到哪怕1美元”[5]109,这促使他决定优先保障实验楼的建设。由此,会议中心和居住区的推进开始落后于实验楼,但设计仍在继续。同年底,在巴兹尔·奥康纳(Basil O'Connor)的建议下,萨克委托美国畸形儿基金会(the March of Dimes)代为募集1500万美元用于建设[5]110。或因削减成本所需,1962年初,萨克要求重新设计实验楼。此后,原有的图书馆和会议室被移除,这间接表明康对会议中心的最终建成仍抱有信心。然而,至1963年3月,基金会仅拨款800万美元,余款仍需研究所自行筹措[5]113。这直接导致会议中心和居住区没能出现在是年8月正式签署的设计委托中。

需要指出的是,萨克并没有忘记建立研究所的初衷。在实验楼建成后,1968年5月,他在《行动计划》(Program of Action)中强调了继续建造会议室和居住区的重要性[7]。无奈因为筹资困难,建设再次搁浅。

3 过程方案

尽管未能最终建成,但作为萨克愿景的核心,康为会议中心投入了极大的精力,几易其稿。

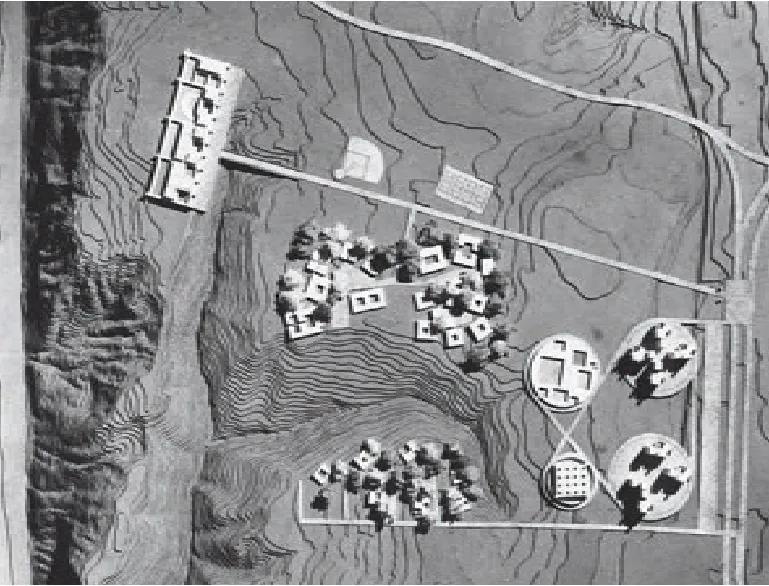

1960年3月,萨克向圣迭戈市政府提交了康设计的场地模型,峡谷两侧各新加一条南北向车道,以沟通场地内的4组建筑(图1、2)。其中,会议中心在北车道尽端的西侧悬崖上,呈矩形,长边与海岸线平行,可俯瞰太平洋;其他3组建筑则环绕峡谷布置:实验楼利用场地东部的平坦地段,为塔状,与其附属设施一并置于4个大小不一的圆形平台上;居住区和娱乐中心分布在场地中部,由若干呈散点状分布的合院组成。显然,会议中心以其最纯粹的几何形、最大且最完整的体量和最独特的位置强有力地控制着整个场地。其长矩形体量可进一步分为3个方形和一个矩形,4个体量各有一个朝向太平洋的庭院,部分方形的角部有塔楼出现。康将以北车道为轴线的方形作为入口,分隔并联系了两侧的空间,其中右侧方形内有圆形露天礼堂。体量间以矮墙分隔,维持了自身的独立性与完整性。

1 1960年3月的场地模型

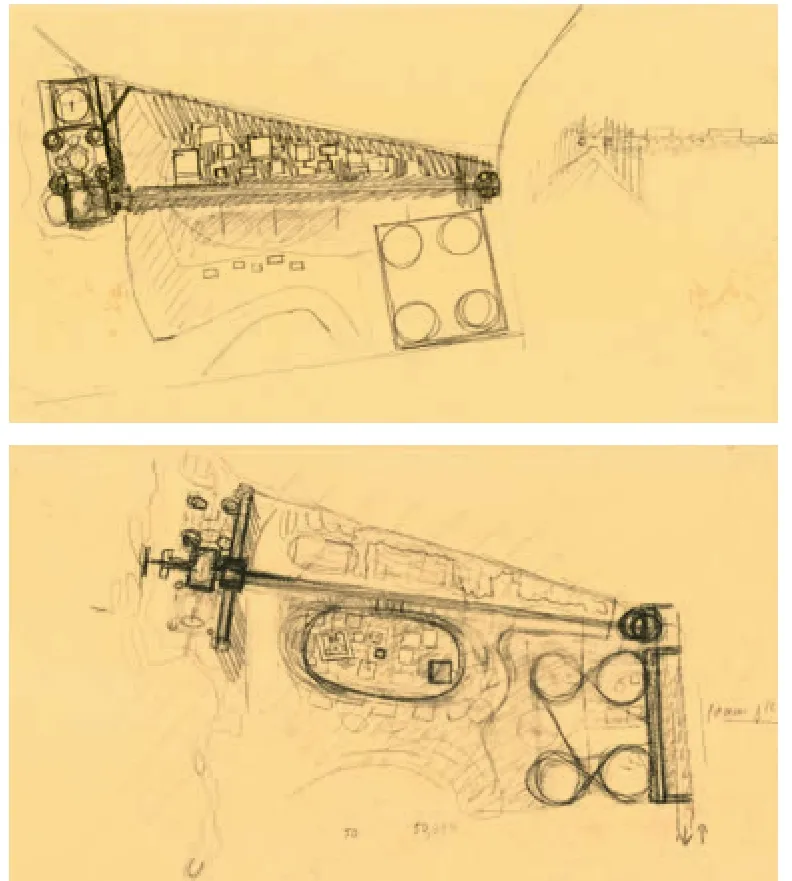

2 场地规划的早期草图

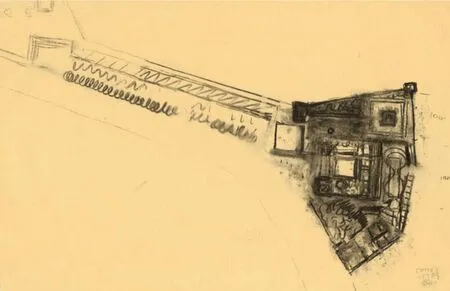

3 会议中心草图,1960年(1-3 图片来源/Sources: 参考文献[2],宾夕法尼亚大学建筑档案馆供图/References[2], Courtesy of the Architectural Archives of the University of Pennsylvania)

然而,这一初稿未能得到进一步发展。或因当地规划控高所限,1960年8月,原本的实验塔楼被由4个矩形组成的多层实验楼取代,场地其他要素也随之改变。同一时期,会议中心规整的长矩形体量被打破,最初的4个体量被整合进更大的方形内,和低矮的混凝土院墙一道,共同限定出不规则五边形外轮廓(图3)。康采用了集中式构图,于东西向轴线上布置矩形的中央柱廊大厅,尽端是礼堂。方形体量四面环以厚墙,四角有塔楼,形似城堡。

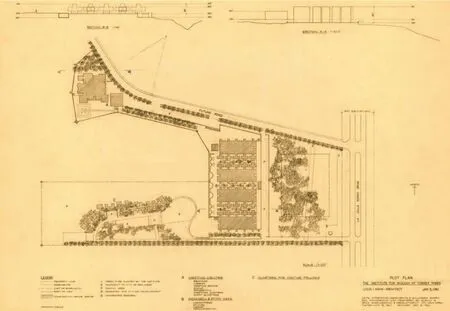

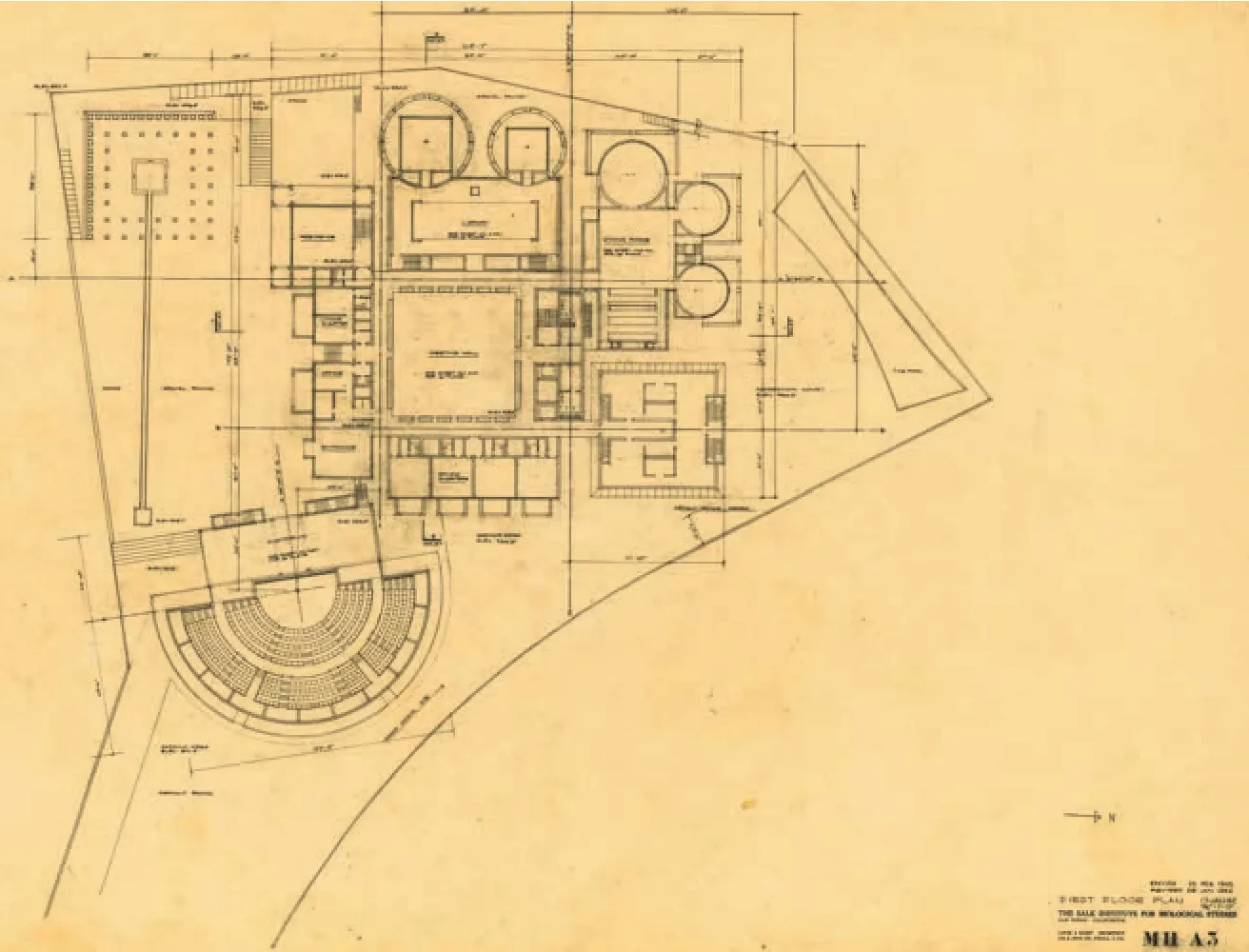

这反映在了1961年1月的场地规划中(图4)。会议中心已经从太平洋向内退,处于峡谷北部山脊末端,不再有车道穿越峡谷;实验楼在东部;居住区位于峡谷南部高地,与会议中心和实验楼一道环峡谷布置;而作为此前4个要素之一的娱乐中心则被整合进会议中心,不再独立设置。需要指出的是,尽管绝对标高有所下降,体量亦不及实验楼,但凭借俯瞰太平洋的场地优势、城堡状的建筑形象、约15m(50ft)的主体高度,会议中心依旧实现了对整个场地的控制。这一时期,会议中心不再囿于此前在方形体量内分化空间的做法。在保留不规则五边形外轮廓的同时,康转而用若干大小不一、或方或圆的小体量围绕中央方院组织空间(图5)。

此后,场地布局未有调整(图6),会议中心亦在上一稿的基础上稳步深化,发展为集会议、办公、阅览、住宿、餐饮、娱乐等于一体的3层学院式建筑群(图7)。穿过南侧院墙与半圆形礼堂之间的窄道,拾级而上即为由喷泉、水道和柱廊花园组成的砾石前院,右转可见东南角低矮的入口门廊。围绕中央方院,东侧为科研工作室,朝向城市;南侧为学者公寓,可俯瞰前院;有活动室布置于门廊上层;西侧为图书馆,有外圆内方的阅览室直面大海;北部另有外方内圆的研讨间包绕方形餐厅;其东为体育馆。与砾石前院呼应,康还在北部利用研讨间、体育馆与东、北两面的院墙一道围合出三角形休闲后院,院墙下设有泳池。

4 设计分析

在会议中心,康首次探索并使用了许多新的设计语汇,其空间组织手法和空间限定要素较实验楼均呈现较大差异。

4.1 现代修道院

不同于实验楼的中轴对称、规则方整,会议中心由若干大小不等、方圆不一的功能模块绕中央方院围合而成。外部轮廓并不规则,虽有中心,却并无强烈的秩序感,甚至有几分混乱。事实上,这一看似松散的空间结构并非无序,围绕中央庭院组织功能模块正是对修道院空间形制的再现。康在1960年夏写给威廉·乔迪(William Jordy)的信中坦言想去欧洲,“尤其是意大利北部,再看一次精妙的修道院,这和我在圣迭戈的一个正在为萨克博士所设计的项目有关”[8]133。在萨克愿景的启发下,康将萨克生物研究所定义为科学家工作、研讨和沉思之处,这让他想起了中世纪修士生活的修道院。萨克接受了这一解读,并向康建议了参考其曾于1954年参观过的阿西西的圣方济各修道院(Monastery of St. Francis of Assisi,图8)[8]133。而这也恰是康非常熟悉的历史建筑,他1929年游历欧洲时还曾为之画过速写。位于崎岖的山城脊部末端,修士的房间环绕在砾石铺就的中央回廊院周围,这与康所设想的会议中心极为相似。因此,康设计了一座屹立于山脊尽头可俯瞰太平洋的“现代修道院”,为学者们营造了一种工作、研讨和起居均围绕中央回廊院进行的集体生活氛围。

回廊院18m见方,以3层高的墙围合,顶部打开,底层为窄条状竖窗,上两层为矩形横窗。因4面墙不相交,由此而成的对角线空间为学者提供了更多相遇的可能。穿过东南角的低矮门廊,即可由被打开的角部进入回廊院——一个真正的入口大厅。这里,康首次将庭院与入口大厅整合在一起。作为会议中心最大的房间,康并未为回廊院预设具体的使用功能[6]164。它甚至没有被命名,可作入口之用,可召开会议,还可举行晚宴……又或者只为在可能擦肩而过的学者间激发非正式对谈。显然,中央回廊院是整个会议中心的核心空间。围绕回廊院,康首先布置了一个服务环,内有楼梯间、卫生间等服务用房,作为中央庭院与其他使用功能之间的过渡空间,其外即为各功能房间。服务与被服务(serving and served)空间清晰区分的概念在这里也被清晰地呈现。

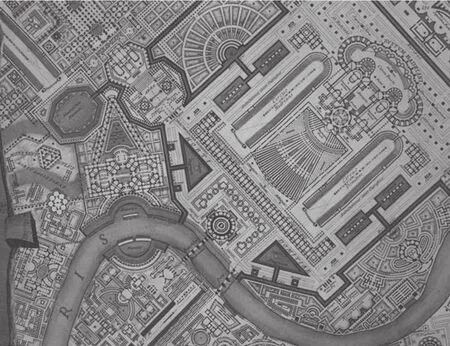

在围绕中央回廊院形成整体的同时,会议中心内的工作、居住、餐饮、阅览等功能模块均保持了各自体量的完整性与独立性,由此产生了不同于实验楼的复杂序列。这或许受到皮拉内西(Giovanni Battista Piranesi)于1762年为古罗马战神广场(Campus Martius)所作的平面复原图的启发,康办公室的墙上就挂有这一蚀刻画的副本(图9)[9]37。得益于娴熟的几何驾驭能力,皮拉内西将无数由方形与圆形组合而成的古罗马建筑片段编织进复原后的战神广场,同时各单体独立、纯粹的几何结构均得以保留。将一系列独立的房间群组合起来纳入更大的整体,且各房间原有的几何体量与结构保持不变,这正与康建筑理论中对“房间”(room)概念的重视不谋而合。

康始终坚持建筑起源于房间,而平面是房间的集群,各房间相互关联以强化其各自的独特性[6]264。他将每一个房间都视为独立的个体,整体是诸个体汇聚的结果。需要指出的是,这种独立性并非是绝对的,各房间是整体中相互关联的诸部分,而非相互外在的对象。康尤其强调房间之间的关联性,认为房间群由各具特征的关联要素编织而成[6]265,真正的建筑平面要使房间之间能相互对话[6]291。他将建筑视为“世界之内的世界”[6]294,希望利用这种内在关联性,将诸房间汇聚到这个内部世界中,并为每一个房间安排独属于自己的位置。海德格尔曾用“汇聚”这一概念来定义天、地、人、神的关系,进而为世界中的万物找到各自的存在价值,这或许也是康的意图。在康所建立的修道院世界中,每一个房间都是经过精心设计的,都有其独特的价值,但同时他们也汇聚成一个让科学与人文艺术相互对话的场所。

4 场地平面,1961年1月

5 会议中心草图,1961年(4.5 图片来源/Sources: 参考文献[2],宾夕法尼亚大学建筑档案馆供图/References[2], Courtesy of the Architectural Archives of the University of Pennsylvania)

6 场地模型,1961年6月

7 会议中心一层平面,1962年1月(6.7 图片来源/Sources: 参考文献[2],宾夕法尼亚大学建筑档案馆供图/References[2], Courtesy of the Architectural Archives of the University of Pennsylvania)

8 阿西西的圣方济各修道院回廊院(图片来源/Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Assisi_-_Basilica_di_San_Francesco%2C_chiostro.jpg)

9 皮拉内西战神广场平面复原图(图片来源/Source:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Piranesi-10010.jpg)

4.2 废墟

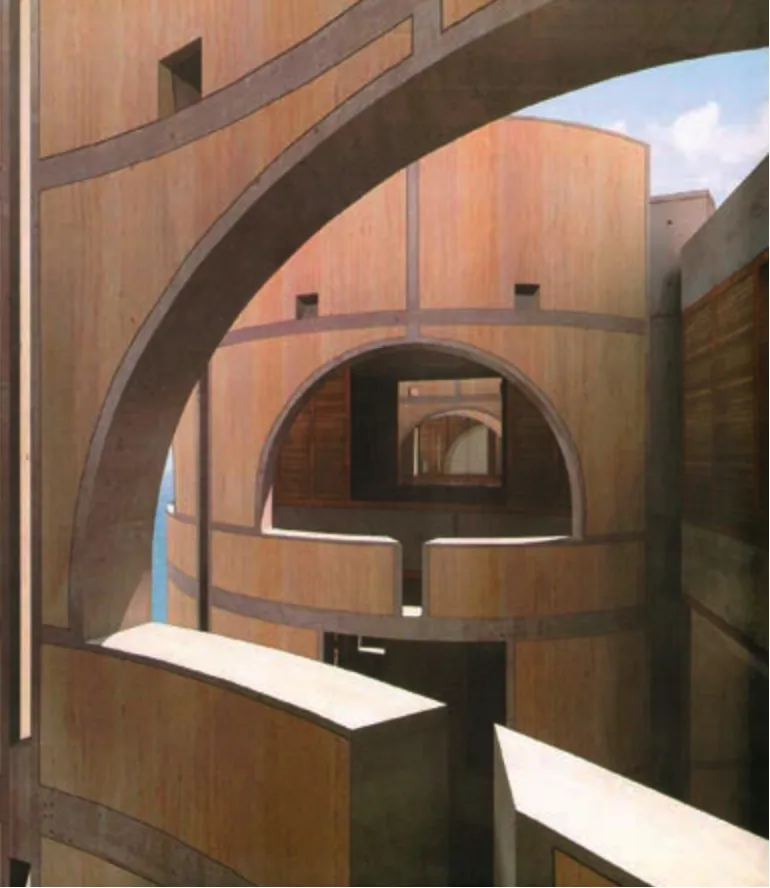

在会议中心西北两侧,康用若干外圆内方的阅览室和外方内圆的研讨间分别包绕矩形图书馆和餐厅(图10)。其中,内墙分别为3层高的玻璃立方体和圆柱体;相应的外墙则为等高的混凝土圆柱体和立方体,自上而下依次开有半圆形、窄条状和矩形的景观洞口;内外墙之间的负空间向天空开敞。这是康为解决引入自然光和避免眩光之间的矛盾而进行的探索,双层墙体系统在引入自然光和景观的同时,可有效防止眩光对室内空间的干扰。眩光问题令康困扰已久。在罗安达美国领事馆项目(U.S. Consulate in Luanda)中,为调节眩光,他在窗前另放了一面开有洞口的墙,使之成为窗的一部分[10]。由此,即使阳光直射到外墙表面,室内光线依旧舒适。这是康自古罗马废墟中获得的启示。“将建筑包裹在废墟里,不经意间透过有孔隙的墙,即可望向远方……这或许正是对眩光的解答”[10]。而会议中心方圆相套的做法正是对领事馆“用废墟包裹建筑”这一概念的进一步发展。废墟对康的意义并不止于此。当他在罗马美国学院(American Academy in Rome)后面的花园里思考废墟时,他看到的是光[11]57。透过废墟上的孔洞,有自然光倾斜而下,一日之内,不同时刻,光线也各有不同。光线变化的背后,废墟所隐喻的是时间的流逝。历经岁月洗礼的废墟,在摆脱了使用的束缚后,不再遭受奴役和压制,终于迎来了自由与解放,而那些最终坚固和重要的东西,也在时间的长河中被洗炼出来。

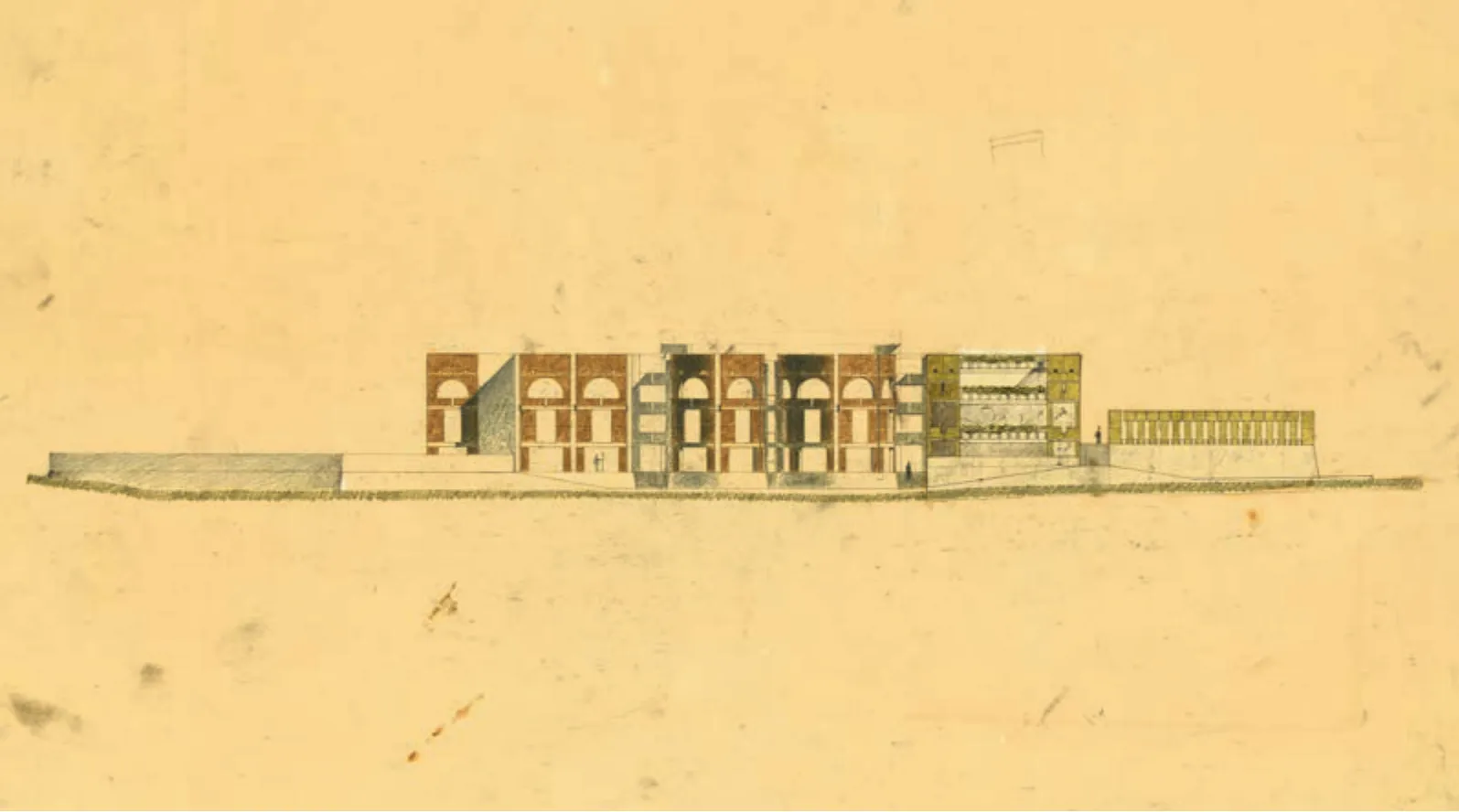

在俯瞰太平洋的一侧,由研讨间和阅览室所营造的废墟感一直向南延续至前院西南角的柱廊花园。花园在高于西侧场地3m有余的混凝土台地上,呈方形,与中央回廊院等大,由内外两圈方柱限定而成。其中,内柱每面均为6根,相应的东北两侧外柱各为8根;而朝向太平洋的西南两侧,外柱间距缩小了一半,外柱增至各15根,且增大了柱径。由此,西南两侧以小跨、密柱列增强了空间围合感,与舒朗通透、朝向建筑开敞的东北两侧大为不同。自场地西南角望去,雄壮有力的立柱成排地密布于与之同高的台基上(图11),恍然置身于雅典卫城山脚下,仰视帕提农神庙。而列柱回廊的空间形制、西南两侧两倍于柱径的外柱间距以及与多立克式相似的立柱比例都强化了这一空间形象。值得注意的是,在柱廊花园,康意图营造的并非完整的帕提农神庙,而是帕提农神庙的废墟。没有屋顶,没有山花,甚至没有横梁,唯余一根根没有柱础的方柱矗立在台基上,在阳光的照射下营造出静谧安宁的空间氛围。在柱廊花园的中心,康还布置了一个无声的方形喷泉,有狭长水道与入口处的嘈杂喷泉相连,二者对比更突显废墟花园的空寂,这在阿尔罕布拉宫(Alhambra)的狮院中已有先例(图12)[11]191。

康所营造的废墟感不仅体现在“房间”上,会议中心本身即是废墟。借助布置在建筑主体外部的五边形低矮混凝土院墙,康将周边环境阻挡在会议中心之外。这是自设计之初就已经体现出的城堡意象的延续。早在1960年初的设计草图中,康就已经尝试在方形或矩形体量内分化空间,并在四角设方柱或圆柱状塔楼,体现出鲜明的城堡特征。而不规则五边形院墙正是于同年场地调整后首次出现。此后,矩形体量被打破,建筑主体的外轮廓不再规则,城堡固有的空间封闭性和防御性随之减弱,只能由五边形矮墙稍作补充。加之双层墙体、无顶柱廊等设计语汇的使用,会议中心宛若中世纪古堡的废墟,永远地雄踞于悬崖之上,环视整个场地。康对城堡的钟爱或与其童年的生活经历有关,他始终记得萨列马(Saaremaa)主教城堡纪念性的城市尺度以及在其内部空间获得的亲密感[11]12。因此,考虑到科学家往往倾向于独自或以小组的方式展开研究,他希望用城堡固有的防御性为科学家带来更多的安全感,以此鼓励学者们在公共性不那么强的空间内展开交谈。

10 阅览室的双层墙(图片来源/Source: 参考文献[11]186/References[11]186)

11 会议中心西立面图(图片来源/Source: 参考文献[2],宾夕法尼亚大学建筑档案馆供图/References[2], Courtesy of the Architectural Archives of the University of Pennsylvania)

5 设计、秩序与本质

上述解读表明,会议中心的设计受到大量历史建筑的启发,如阿西西的圣方济各修道院、古罗马战神广场、帕提农神庙、阿尔罕布拉宫的狮院、中世纪城堡等。事实上,这并非康第一次从历史先例中获得对设计问题的解答。当遇到设计困难,他总会把目光转向历史,他视历史建筑为挚友[9]10-11。康从不讳言自己对历史的钟爱,因为在他看来,设计只是依照秩序进行的形式操作……只需从秩序中提取意象即可获得适当的形式,而意象来自于记忆[12]。正如柏拉图将学习知识视为心灵在外物刺激下唤醒记忆的过程,相似地,康也认为设计是唤醒对历史建筑记忆的过程。由此,从康的设计中自然会阅读到许多历史原型。

回到文章开始提出的问题,如何理解会议中心与实验楼的强烈差异?如果后者的对称、规整、纯粹完美地体现了“秩序”(order),那么会议中心的混杂与多元是否就是“秩序”的反例呢?如果答案为“是”,那么其前提就是将“秩序”理解为形式元素与建筑构件的有序布置,在这一点上实验楼的确是典范,而会议中心则并不那么符合。不过,在康的理论中,“秩序”的内涵要更为深刻和复杂。在1955年一篇名为《建筑这件事》(This Business of Architecture)的文章中,康明确指出,不能将“秩序”理解为一种物质序列,“秩序是一种哲学抽象”。[6]63但具体地说,是什么样的哲学抽象呢?同样在1955年,康在另一篇文章《秩序是》(Order Is)中写道:“通过设计(design)——如何做;通过秩序(order)——是什么;通过本质(nature)——为什么。”[12]可以看到,设计解决的是如何做的问题,前提是你知道具体要做什么,这个内容就来自于秩序,但秩序本身还不是最终极的,它的实质性内容取决于“本质”,是“本质”决定了为什么会有这样的秩序。这样,对于秩序的理解也就落到了另一个问题之上,事物的“本质”是什么。这显然是一个哲学问题,所以康会认为“秩序是一种哲学抽象。”

“本质”的问题看似复杂,其实康对此有明确的解答。他在1959年CIAM奥特罗(Otterlo)会议发言中说到:“建筑师需要在事物的本质中去发现——通过他的领悟——一个事物想要成为什么。”[6]82而在之前的一段话中他说到:“从中你可感觉到某种事物的存在意愿(existence will)。”[6]82在这些话语中所透露出来的,是路易·康建筑理论的哲学背景。简单地说,他的哲学立场是一种浪漫主义化的古典哲学,这种哲学观点认为事物自身,无论是有机物还是无机物都存在某种意愿(will),但是这个意愿并不是随意的,其确定内容是“一个事物想要成为什么。”这当然是亚里士多德目的论的浪漫主义表述,任何事物都有其确定的“目的”(telos),这个目的决定了事物的本质。在亚里士多德哲学中,事物的目的之间相互联系,组成了所有存在之物的总体秩序。路易·康所说的作为“哲学抽象”的秩序,也可以这样理解,它是事物本质,也就是事物自身目的所构成的整体体系的哲学抽象。

从这个角度看来,要抓住路易·康所说的“秩序”,就是要理解他的理论中“一个事物想要成为什么”。康与砖的著名对话就是以这个为主题的。康想表达的是,砖的目的是体现自己这种材料的特殊性与荣耀,所以拱是最为恰当的。它的结构特性与文化属性,都帮助砖实现了自己的目的。这也提示我们,不能将“一个事物想要成为什么”等同于功能,它实际上对应的是路易·康对事物根本目的的哲学理解。也正是因为这样,康反复强调建筑师要重写项目任务书,这当然不是为了修正指标,而是去反思你所设计的到底是为什么目的服务。比如在理查德森医学实验楼,康将实验室重写为科学家的创作室(studio),所以划分为一个一个的单元。同样的处理也被移植到了萨克生物研究所实验楼的科学家办公室之中。康的很多项目都来自于这种改写,比如埃克塞特学院图书馆(Phillips Exeter Academy Library)的设计,就来自于图书馆的“本质”:一个人拿着书走向光,这就是图书馆。所以他将书架放在内部,而将阅览区布置在靠近外墙的周边。

这样的改写也决定了会议中心的设计。在研究所设计之初,萨克并没有提出明确具体的设计任务,唯一的要求就是要将毕加索邀请至此,希望生物学家与人文主义者能于此展开合作。显然,不同于传统科研机构,想要成为科学家和艺术家共同工作、沉思与研讨之处才是萨克生物研究所的本质。考虑到已计划另设实验楼用于科研,会议中心显然更适合实现交流、研讨与沉思的意愿。由此,为体现沉思与交流的崇高目的,康从记忆中提取出阿西西的修道院、帕提农神庙的废墟等建筑先例来给予实现,也就不足为奇了。

从这一点来看,虽然在形式与物质性元素上会议中心显得不那么有序,但是对于路易·康自己来说,它仍然是“秩序”的呈现。只不过这个秩序要被理解为“一个事物想要成为什么”的哲学抽象。要找到这个,就要回到起点,去设想一个事物的根本性目的,而不是纠缠于各种数量与指标。无论对于康还是萨克来说,会议中心的目的都是明确的,它是科学家与艺术家相遇、讨论和沉思的地方。在这个地方,他们或许可以在思想碰撞中,找到应对“当代最重要的人类问题”的钥匙。通过实现这一目的,会议中心成为“秩序”的一部分,而康要做的是,是尊重这个目的,并且给予它荣耀,就像他为砖所做的许诺一样。

从这个角度看来,会议中心与实验楼的差异,可以帮助我们更深入的理解路易·康“秩序”理念中形而上学的成分。如果仅仅着眼于实验楼,我们可能会偏向于将“秩序”理解为设计手段,但如果也将会议中心加入进去,就会认识到“秩序”理念更为宽泛也更为深入的内涵,而这才是理解他其他所有设计手段的起点。

12 阿尔罕布拉宫狮院及喷泉(图片来源/Source: http://www.davincicarli.edu.it/erasmus/KA1/spagna/erasmus_spagna_2.pdf)

6 结语

作为在萨克生物研究所中比实验楼更能体现其空间本质的重要建筑,会议中心最终未能建成显然是极大的遗憾。唯一建成的实验楼只是整个研究所的一个片段,这直接导致场地空间结构的错乱,对萨克最初愿景的实现也不无冲击。会议中心是萨克生物研究所最重要的部分,是萨克哲学思想的物质化体现,与实验楼分别寓意着艺术的不可度量和科学的可度量。因此,在萨克生物研究所,重要的不只是秩序,更不是实验楼所呈现的秩序感。康更为关切的是对空间本质的追问,对最终目的的探究。此外,会议中心也是康此后许多设计语汇的来源,这在孟加拉国议会大厦(Bangladesh National Capital)和多米尼加修道院(Dominican Motherhouse)等中均有体现。

值得一提的是,虽然有建议希望当代能继续会议中心的建造,以实现萨克和康的最初愿景,但这几乎是不可能的。首先,尽管方案设计已基本完成,但康并未设计施工细节,这使得会议中心不可能像纽约罗斯福纪念馆(Franklin Delano Roosevelt Memorial)一样在设计完成40年后仍有机会被建造[2]。其次,除了早期加入研究所的科学家之外,在实验楼已建成50余年后的今天,年轻的科研工作者们似乎并不太接受萨克所设想的学术社区的愿景,这不得不让人为之遗憾。因此,随着会议中心设计进程的永远停滞,其场地已被用作停车场,有关萨克生物研究所的全部设计思想只能从图纸中窥得一二了。