小兴安岭天然次生林不同林型下红松种源试验

2021-03-02魏志刚夏德安王瑞琪刘莹莹李若林杨传平

魏志刚 夏德安 王瑞琪 张 洋 刘莹莹 李若林 杨传平*

(1. 国家林业与草原局盐碱地研究中心,中国林业科学研究院,北京 100091;2. 林木遗传育种国家重点实验室,东北林业大学,哈尔滨150040;3. 丽林实验林场,伊春 153031)

阔叶红松(Pinus koraiensis)林是小兴安岭区域内顶级地带性群落[1]。同时,阔叶红松林中主要树种红松、水曲柳(Fraxinus mandshurica)、胡桃楸(Juglans mandshurica)、黄 菠 萝(Phellodendron amurense)等均为珍贵用材树种[1],因此它也是我国重要的木材资源储备基地[2~3]。新中国成立58年间,小兴安岭共生产木材3.28 亿立方米,每年采伐量为生长量的2.0~2.5 倍,同时由于森林保护措施不力、毁林开荒、森林火灾和森林病虫害等原因,导致该区域阔叶红松林资源已近枯竭,红松蓄积量目前仅存400 多万立方米[2,4~5]。原始阔叶红松林破坏后,可衍生出不同类型的天然次生林,如杨桦林[主要由山杨(Populus davidiana)和白桦(Betula platyphylla)组成]、硬阔林[主要由水曲柳、胡桃楸、黄菠萝、榆树(Ulmus pumila)、色木(Acer pictum)等组成]和杂木林[主要由毛赤杨(Alnus hirsuta)、白桦和落叶松(Larix gmelinii)等组成]等[4,6]。与原始阔叶红松林相比,天然次生林遗传多样性下降、生态功能脆弱和生产力低下[4,7],已无法满足该区域社会经济可持续发展和生态环境安全的基本需求[4]。因此,如何提高现有天然次生林的生产力和生态保护功能,已成为区域内森林经营的首要问题[3,8~9]。研究表明,天然次生林是阔叶红松林中建群树种红松遭到毁灭性破坏演化形成[10~12],通过“栽针保阔”等提高次生林中红松的优势度的经营措施可促使其向生长力高和稳定性好的原始阔叶红松林状态恢复[9,13~19]。因此,通过天然次生林下间隙和斑块栽植红松已成为该区域天然次生森林经营的主要任务[17,19~21]。

不同类型的天然次生林,由于树种组成不同,其林下土壤理化特性、光照和植被类型均存在较大差异[11,22~24],因此会对造林后红松的生长产生不同的影响[19,25]。以往研究中,对天然次生林下光照、气候与土壤因子对红松细苗的生长等性状进行过一系列研究[22,26~27]。长期以来,天然次生林下造林用的红松苗木均为皆伐地选育出的良种或品种[28~30],在环境更为复杂的次生林林冠下其生长与适应性可能会产生严重分化,从而对天然次生林向阔叶红松林的恢复进程造成严重影响。然而,目前尚无天然次林下造林用红松良种选育的研究报道。针对上述问题,本项研究在前期皆伐地红松种源试验研究结果的基础上[28~30],通过分析小兴安岭北部丽林实验林场3 种主要天然次生林林型对红松各种源生长与适应性状的影响,为不同类型的天然次生林林下红松造林选择出优良红松种源。本项研究结果对于今后东北地区天然次生林“栽针保阔”时红松良种的选择提供了理论依据。

1 材料与方法

1.1 种源材料

在课题组前期“六五”转“七五”科技攻关课题红松种源试验的基础上[28~30],选择在小兴安岭地区表现较好的10 个红松种源,分别是黑龙江省带岭、金山屯、铁力、黑河、鹤岗、汤原,吉林省的敦化、白河、汪清与辽宁省的本溪种源。

1.2 造林地点与林型

1.2.1 造林地的自然情况

造林地位于小兴安岭南坡北部的丽林实验林场,汤旺河上游林区。全场地形属丘陵西北高而东南低,海拔在30~50 m,山脉地势平缓,坡度为10°~20°。属大陆性气候并兼有季风气候特点。年温差达4℃、年平均气温在0~2℃、年降水量为550~600 mL,多集中在7~9 月。常风方向为西南风,年平均风速3 而秒。土壤分布在海拔30~50 m 范围内,红松、云冷杉林地土壤,以暗棕壤为主,多分布在陡、斜、缓坡地,个别地有腐殖土。在海拔300 m 以上的落叶松、白桦林下的土壤,以沼泽化暗棕壤及沼泽土类为主,都分布在平地或谷地。

1.2.2 不同林型的基本情况

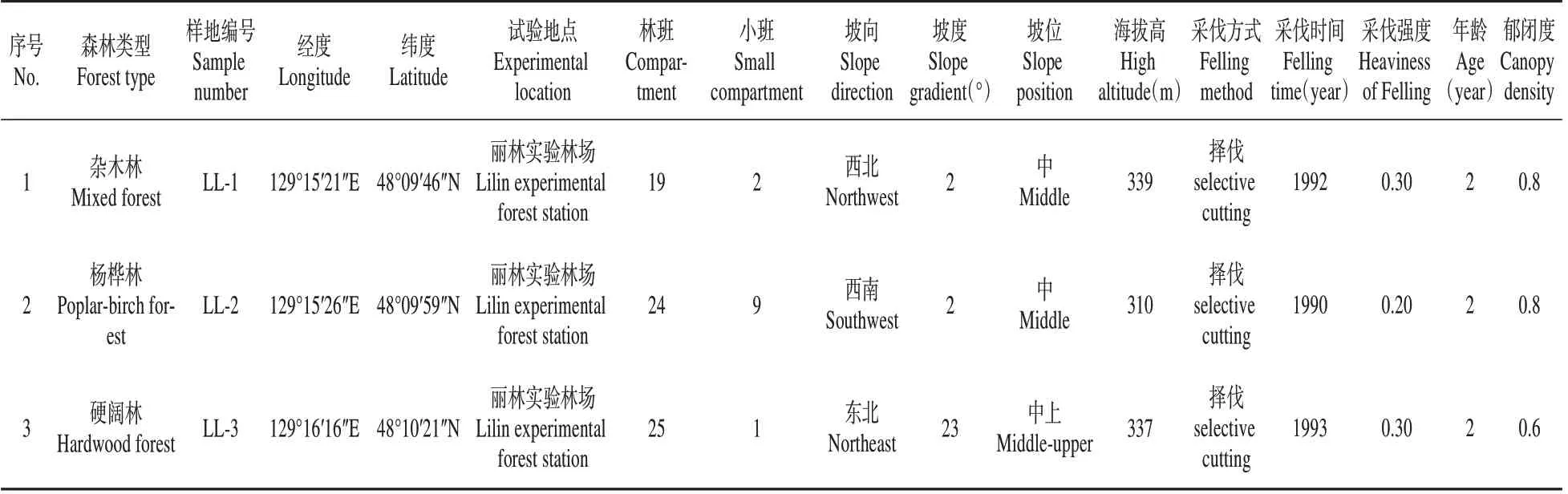

在小兴安岭地区丽林实验林场选择了杨桦林、杂木林和硬阔林进行林下红松种源试验,各林型具体情况如表1所示。

表1 3种天然次生林的基本情况Table 1 Basic information of the three natural secondary forests

1.3 各试验点造林方案

造林均采用随机完全区组设计,10 次重复,根据试验地面积大小确定小区株树为10~20 株,株行距为2 m×2 m,单行或者双行小区。区组间用1 行红皮云杉做隔离行,试验地四周用1 行红皮云杉做保护行,保护行和隔离行的株行距与红松相同。各种源苗木为均为4 年生,2018 年春季造林。

1.4 性状调查与统计分析

2020 年10 月,林木停止生长后,对各林型下10 个区组内的全部个体进行地径、幼树高(7 年生总高)、当年高(2019 年10 月至2020 年10 期间的高生长)、3 年高(造林后3 年期间的高生长)和成活率性状调查。

在统计分析前,依据拉依达准则去除异常数据[32],并进行以下参数估算。

表型变异系数:

式中:σP为表型标准差,为群体平均值。

种源遗传力:

式中:MSf为种源均方,MSe为误差均方,F为方差方差分析中F值。

遗传增益:

式中:S为选择差,h2为遗传力,为某一性状的均值[33]。

数据计算采用Minitab和SAS软件进行性状基本统计、方差分析和多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同林型下红松种源幼林期性状变异分析

各林型下红松造林3 年后生长与适应性状统计分析结果(见表2)表明:杨桦林下红松各种源地径、树高、当年高、3年高和存活率的性状与变异系数 均 值 分 别 为0.72 cm 和12.42%、0.36 m 和13.52%、0.09 m 和24.29%、0.20 m 和25.17%、48.63%和51.25%;硬阔林下试点各种源上述性状分别为0.69 cm和14.63%、0.34 m和20.86%、0.08 m和38.80%、0.16 m 和28.63%、19.25%和149.98%;杂木林下各种源上述性状分别为0.62 cm 和15.66%、0.29 m 和20.46%、0.06 m 和28.93%、0.17 m 和25.17%、18.85%和76.42%。3 种林型对红松种源性状的影响不同,其中,杨桦林、硬阔林和杂木林下各性状变异系数均值分别为25.33%、50.58%和33.33%,表明硬阔林林下环境复杂多变,对红松生长适应性状影响较大,而杨桦林林下红松生长环境相对均一,因此红松各性状变异较小。同时,不同林型下,红松各性状均产生了较大变异,这为选择适应好的种源提供了基础。

2.2 不同林型下红松种源幼林期性状差异分析

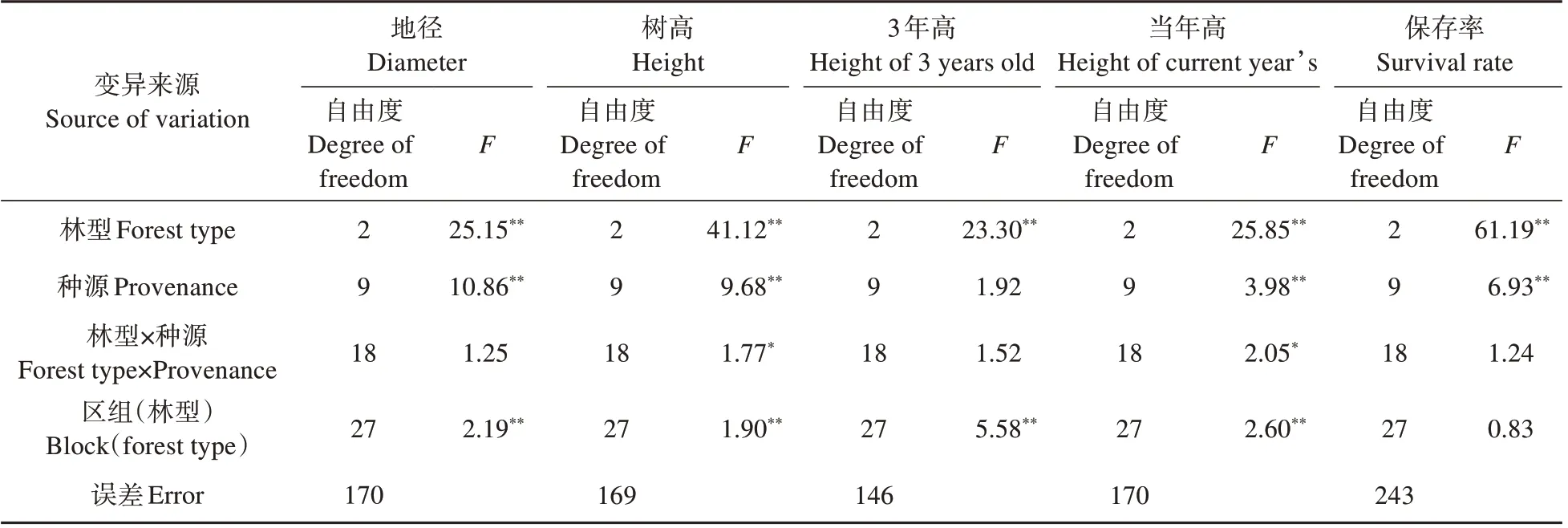

方差分析发现:不同林型下,红松种源各性状存在极显著差异;各林型下,除3 年高性状种源间差异不显著外,其余性状种源间差异极显著;林型与种源之间在树高和当年高性状上交互作用显著(见表3)。上述结果表明,小兴安岭丽林实验林场天然次生林下红松造林时,必须考虑林型和种源因素对红松造林效果的影响。

表3 不同林型下红松幼林期各种源生长与适应性状的方差分析结果Table 3 Variance analysis results of growth and adaptation traits of various sources in young stand of Korean pine with different forest types

2.3 适宜红松造林林型与各林型的优良种源选择

不同林型间红松各性状多重比较发现:杨桦林下红松种源各性状表现最好,是最适合红松造林的林型;其次为硬阔林;杂木林下红松性状表现最差(见表4)。上述结果表明,有必要为不同林型分别选择红松优良种源。

表4 不同林型下红松幼林期种源生长与适应性状的多重比较结果Table 4 Multiple comparison results of provenance growth and adaptive traits in young stage of Korean pine under different forest types

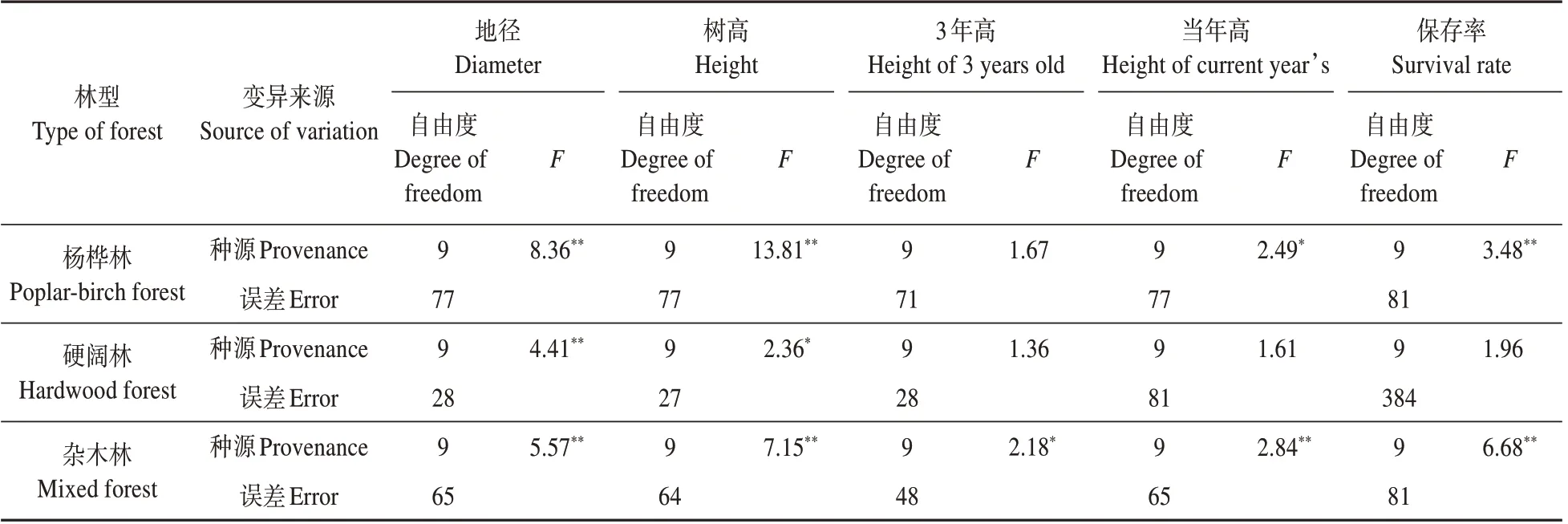

不同林型下红松种源生长与适应性状方差分析发现:杨桦林下,各种源间3 年高性状各种源间差异不显著,当年高性状差异显著,其余性状均存在极显著差异;硬阔林下,各种源间地径性状差异极显著,而其他性状各种源间差异不显著;杂木林下,红松种源间上述性状均存在极显著差异(见表5)。

表5 不同林型下红松幼林期生长与适应性状的方差分析结果Table 5 Variance analysis results of growth and adaptation traits of young Korean pine under different forest types

种源间差异显著性状遗传力计算分析发现:杨桦林下,种源间存在极显著和显著差异性状的遗传力分别为0.88、0.93、0.60 和0.71;硬阔林下,种源间存在极显著和显著差异性状的遗传力分别为0.92 和0.94;杂木林下,种源间存在极显著差异性状的遗传力分别为0.82、0.86、0.54、0.65和0.85。上述结果表明,红松种源间各性状的变异受遗传因素较大,属中强度遗传性状,通过选择能获得较好的遗传增益。同时,不同林型下,同一性状力遗传力存在一定差异,进一步证明遗传力性状是特定条件下的估算参数。

杨桦林下,种源间存在显著和极显著差异性状多重比较结果(见表6)发现:铁力种源总体表现最优,其地径、树高和当年高分别超出对照(各种源均值)10.00%、21.17%、和12.67%。其保存率虽然不是最高,但与表现最优的金山屯种源间无显著差异。在杨桦林下选择该种源造林,在地径、树高和当年高性状的遗传增益分别为8.8%、19.7%和7.61%。

表6 杨桦林下红松幼林期各种源差异显著性状间的多重比较Table 6 Multiple comparison of significant characters with different sources in young stage of Korean pine under poplar and birch forests

硬阔林下,汪清种源性状综合表现最好(见表7),其地径和当年高分别超出对照(各种源均值)24.90%和8.69%,其造林后在上述2个性状上的遗传增益分别为22.92%和21.35%。

表7 硬阔林下红松幼林期各种源间差异性状的多重比较Table 7 Multiple comparison of different characters among different sources in young stand stage of Korean pine under hard broadleaf forest

杂木林下,铁力种源表现最好(见表8),其地径、树高、当年高和保存率分别超出对照(各种源均值)12.42%、29.49%、10.75%和16.71%,其造林后在上述性状的遗传增益分别为10.19%、25.36%、6.99%和14.20%。

表8 杂木林下红松幼林期各种源差异性状多重比较Table 8 Multiple comparison of various sources of different characters in the young stage of Korean pine under miscellaneous forest

3 讨论

长期以来,小兴安岭地区天然次生林下栽植选择的红松幼苗均是基于前期皆伐地的红松种源试验或家系试验选育出的良种,这些苗木没有进行过林下更为复杂生长环境的遗传测定,因此生长过程中性状可能会产生严重分化,从而会对天然次生林的恢复进程造成严重影响。因此,开展天然次生林下红松的良种选育研究工作势在必行。红松在我国东北地区主要分布于长白山到小兴安岭一带,呈新月型走向,并且分布高度随纬度增高而下降,分布区内不同群体间存在极为广泛的遗传变异[28],为不同类型天然次生林下红松优良种源的选择提供了丰富的群体育种。

本项研究对不同林型下红松幼林期各种源性状基本统计分析结果(见表2)发现,林型对红松各种源幼林期性状影响不同。其中,对适应性状影响最大,其次为3年高、当年高和树高性状,而对地径的影响最小。同时,红松各种源幼林期性状在不同林型下的变异幅度不同,其中,硬阔林对各种源性状总体上影响最大,其次为杂木林,最后为杨桦林。方差分析结果进一步证实,林型对红松各种源多数性状的影响达到了极显著水平,且林型与种源在树高和当年高性状上交互作用显著(见表3)。林型对红松种源生长与适应性状产生不同影响的原因可能由于不同林型的郁闭度、林隙大小、小气候特征和土壤的物理性状等因素不同[22~24],如不同林型光环境对红松生长性状具有显著影响。然而,上述因素对红松种源性状影响的具体机制尚需进一步研究。

从各林型下红松各性状的多重比较与综合表现来看,杨桦林下红松性状表现最好,其次为硬阔林,而杂木林最差(见表4)。这可能与杨桦林水源涵养功能最强有关。同时,丽林林场天然次生林下营造红松时,应尽可能在杨桦林下造林,这样能保证获得较高的造林收益。同一林型下,红松种源生长与适应性状方差分析发现,各种源间存在极显著或显著差异(见表5)。上述结果进一步表明,由于红松不同种源的遗传基础不同,因此同一林型下性状会产生明显分化。这一结果与皆伐迹地上红松各种源生长性状存在极显著差异一致[28~30]。因此,必须针对不同林型选择适宜种源才能保证“适地适树”的造林法则在营林实践生产中的落实。

不同林型下具有显著和极显著差异的性状遗传力不同且多为中强度遗传性状,其中,地径和树高性状在3种林型下均具有较高遗传力,当年高、3年高和存活率性遗传力较低。在红松半同胞家系选择研究中,也发现红松地径和树高性状遗传力均超过0.5,但具体值与本项研究结果不同。上述结果进一步证实遗传力性状是特定条件下的估算参数。

在10%的入选率条件下,不同林型下红松优良种源不同且不同性状获得的遗传增益也不同,其中:杨桦林下,铁力种源表现最好,造林后地径、树高和当年高性状的遗传增益分别为8.8%、19.7%和7.61%;硬阔林下,汪清种源表现最好,造林后地径和当年高性状上遗传增益分别为22.92%和21.35%;杂木林下,铁力种源表现最好,造林后在地径、树高、当年高和保存率性状上可获得的遗传增益分别为10.19%、25.36%、6.99%和14.20%。