海拔对暗紫贝母物候及形态特征的影响

2021-03-02石福孙王丽华杨子松

徐 波 石福孙 王丽华 杨子松

(1. 中国科学院山地生态恢复与生物资源利用重点实验室,生态恢复与生物多样性保育四川省重点实验室,中国科学院成都生物研究所,成都 610041;2. 阿坝师范学院资源与环境学院,阿坝 623002)

植物物候是植物综合适应生物与非生物因子而形成的以年为周期的自然现象,包括萌芽、开花、结实等[1],反映了植物生长发育节律对环境变化的适应[2]。环境因子(如温度、水分、土壤养分等)的变化将影响植物物候期的改变[3~6],从而影响植物的生长发育[4,6]。

植物的形态结构在不同环境条件下表现出差异化特征[7~10]。植物在面临环境因子改变时所表现出的形态特征变化是应对环境变化的重要生存策略[11~13]。植物株高和叶面积是两个重要的形态指标,被广泛应用于探究植物形态特征面临环境变化时的适应性调整[13~15]。

海拔作为影响植物生长和分布的综合环境因子[13,16],很大程度上控制着其它环境因子的变化,如温度、降水和光照强度等随海拔变化而表现出规律性改变[16~17]。植物物候[18~19]和形态特征[13,20~22]随海拔变化表现出差异化特征。李兰晖等[19]研究发现青藏高原高寒草甸返青期随海拔上升明显推迟,而枯黄期则随海拔上升逐渐提前。刘梦颖等[22]探究全缘叶绿绒蒿(Meconopsis integrifolia)对不同海拔环境的形态适应特征发现,植物的株高随海拔升高逐渐减小,叶片随海拔升高逐渐变小。

名贵濒危药用植物暗紫贝母(Fritillaria unibracteata)是百合科(Liliaceae)贝母属(Fritillaria)多年生草本植物,主要分布于四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县、红原县、松潘县和茂县等地海拔3 200~4 500 m 的高山草甸和灌草丛[23~24]。由于暗紫贝母种子在野生环境中萌发率较低,且长期以来被过度采挖,导致其野生资源量急剧减少[25]。加强暗紫贝母野生资源保护和研究工作迫在眉睫[26]。目前,学者关于暗紫贝母的相关研究主要针对其鳞茎药用成分提取和分析[27~28]。部分学者开展了野生暗紫贝母形态和生物量分配特征对高山环境的适应性研究[9,13,26];探讨了暗紫贝母鳞茎大小和物候在不同海拔的差异[18]。此外,关于暗紫贝母人工种植方面的研究结果表明,植物生长调节剂浸泡有利于提高种子萌发率[29];适度的遮阴与增温有助于暗紫贝母鳞茎的生长[30]。虽然暗紫贝母人工种植技术已日渐成熟,但相关研究主要在高海拔(3 000 m 以上)地区开展,而对低海拔(3 000 m 以下)地区暗紫贝母人工种植研究相对较少。因此,开展暗紫贝母低海拔人工种植研究对拓展其产业发展空间具有重要意义,对充分发挥其经济价值起到重要作用。本文选择5个海拔开展暗紫贝母野外盆栽试验,探究暗紫贝母物候及形态特征在不同海拔的差异,旨在回答以下两个科学问题:①海拔对暗紫贝母物候将产生哪些影响?②海拔对暗紫贝母形态特征将产生哪些改变?本文通过探究海拔尤其是低海拔对暗紫贝母物候及形态特征的影响,以期为暗紫贝母低海拔人工种植提供参考,以减缓产量与市场需求间的矛盾,缓解野生资源的过度采挖状况,对保护其野生资源具有重要作用。

1 材料和方法

1.1 试验材料采集

本试验所种植的植物材料为野生暗紫贝母(F. unibracteata),幼苗采集于四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县境内的高寒草甸。该区域位于川西北高原,属青藏高原东缘岷山山系中段,年平均降水量为720 mm,年平均温度为5.7℃,土壤类型以山地暗棕壤为主,呈酸性[9]。本试验所选择的暗紫贝母植株为2 年生阶段(俗称“一匹叶”)。2018年7月中旬,在松潘县境内的高寒草甸(海拔3 500~3 900 m)中采集大小相近的“一匹叶”完整植株500 株装入无菌自封袋中,并将其移栽至海拔3 413 m 的高寒草甸试验样地内(103°40'58″E,32°59'38″N),进行盆栽试验前的预培养。

1.2 盆栽土壤与容器

盆栽试验所选择的土壤统一采集于高寒草甸试验样地(海拔3 413 m)内的山地暗棕壤(pH 6.26),通过实验室分析其主要可溶性土壤养分含量如图1所示。2018年9月底,对采集的试验土壤进行过筛、消毒、混匀等处理,平铺晾置2 天后,定量装入统一规格的试验容器(长45 cm、宽20 cm、高15 cm的塑料花盆)。

1.3 试验设计

为减少暗紫贝母植株在盆栽试验过程中的损伤,在高寒草甸试验样地内进行了盆栽试验前的预培养,待其地上部分完全枯萎后才挖取鳞茎进行移栽。2018 年9 月25 日,挑选300 粒大 小相近的暗紫贝母鳞茎,随机种植于装满土壤的花盆内。每个花盆种植10粒鳞茎,每粒鳞茎间距5 cm,共计种植30 盆。在2018 年9 月25 日 至2019 年3 月28日期间,将30盆栽有鳞茎的花盆放置于3 413 m 的试验样地内越冬,以满足其生长对低温的需求。

在2019 年3 月28 日至29 日(此时花盆中的表层土壤仍处于冻结状态),按每一海拔放置6盆(共计60 株)的方式将30 盆植物材料分别位移至5 个海拔(1 174、1 784、2 371、3 076 和3 413 m)的试验样地内(详见表1)。为避免阳光对暗紫贝母可能产生的伤害,盆栽试验统一进行了50%的遮阴处理(采用透光率为50%的遮阳网进行遮阴)。在生长季(4 月初~9 月底),每隔5~7 d 进行浇水、除草等人工管理,使花盆内土壤保持湿润状态。

表1 试验样地概况Table 1 Survey of experimental plots

1.4 物候监测

2019 年4 月初至9 月底,每隔5 d 对暗紫贝母植株的物候阶段进行监测(每一海拔均随机选择30 株)。幼苗开始生长的日期(萌芽期)以植株冒出地面0.5 cm 时算起;展叶期以叶片出现的日期开始算起,直到叶片达到其最大面积为止。各海拔的物候监测工作直到目标植株全部枯黄为止。为了统计分析方便,本文将记录物候阶段的日期进行统一转换,即按照1月1日记为1进行转换。

1.5 样品采集

由于每一海拔内暗紫贝母的物候节律存在较大差异,故分别选择在各海拔植株处于展叶末期进行植物样品采集,即在1 174、1 784、2 371、3 076和3 413 m海拔,其样品采集时间分别为:2019年5月30 日、6 月20 日、7 月10 日、7 月30 日和8 月5日。通过1个生长季的人工种植,分别在每一海拔采集长势良好且物候阶段相近的“一匹叶”暗紫贝母完整植株(包括根、鳞茎和叶片)15株,随后将植物样品带回实验室进行后续处理。

1.6 指标测定

暗紫贝母的株高在植物样品采集前使用米尺(精度为1 mm)进行测量;鳞茎的横轴长和纵轴长使用电子数显卡尺(精度0.01 mm,成都成量工具集团有限公司生产)进行测量;单叶面积采用高清照片扫描仪(爱普生V370)扫描叶片轮廓,然后采用Matlab-R2016b软件计算其单叶面积。

1.7 统计分析

通过Excel 2018 进行试验数据整理,采用SAS 9.2 进行数据统计分析,以Origin 95 绘图软件进行作图。采用SAS 9.2 统计软件中的一般线性模型(GLM)进行单因素方差分析(One-way ANOVA),探究海拔对暗紫贝母物候(萌动期、展叶期、枯黄期和生长季长度)和形态特征(株高、单叶面积、鳞茎横轴长和纵轴长)的影响,并采用Duncan 法进行多重比较(显著水平α=0.05)[31]。

2 结果与分析

2.1 海拔对暗紫贝母物候的影响

如表2所示,暗紫贝母在不同海拔进行人工种植时,其萌芽期、展叶期、枯萎期和生长季长度均存在极显著差异(P<0.01)。

表2 海拔对暗紫贝母物候影响的单因素方差分析Table 2 Effects of altitude on phenology of F.unibracteata by one-way ANOVA

如图2 所示,暗紫贝母的萌芽期、展叶期和枯萎期随海拔的降低表现出逐渐提前的趋势。其中,萌芽期在海拔1 174 m 最早,而在3 413 m 最晚,分别为(108.67±3.92)和(141.17±4.68),两者相差32.5 d(见图2A)。在海拔1 174 m 展叶期最早,而 在3 413 m 最 晚,分 别 为(116.17±3.64)和(150.17±3.82),两者相差34 d(见图2B)。枯萎期在海拔1 174 m 最早,而在3 076 m 最晚,分别为(164.50±5.14)和(231.17±8.38),两者相差66.67 d(见图2C);枯萎期在3 076 和3413 m 差异不显著(P>0.05),但显著晚于其他3个海拔(P<0.05)。

如图2D 所示,暗紫贝母生长季长度随海拔的降低表现出先增加后减小的趋势。生长季长度在海拔3 076 m最大,为(114.83±3.59)d,显著高于其他海拔(P<0.05)。生长季长度在不同海拔的大小关系为:3 076 m>2 371 m>3 413 m>1 784 m>1 174 m,分别为:(114.83±3.59)、(92.00±2.49)、(88.67±2.25)、(79.17±1.90)和(55.83±3.24)d。

2.2 海拔对暗紫贝母形态特征的影响

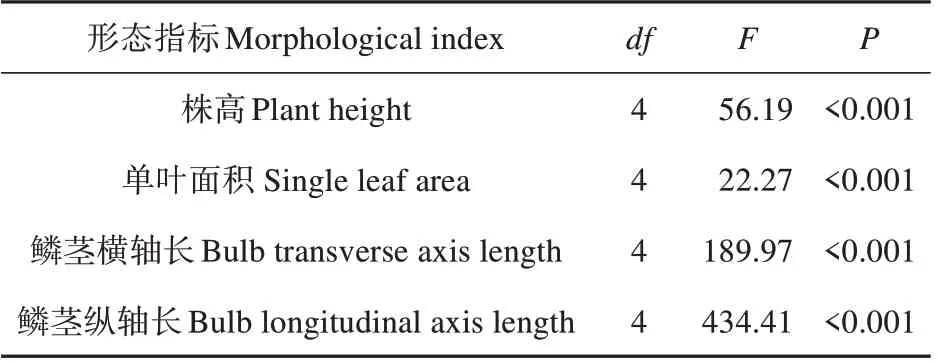

如表3所示,暗紫贝母在不同海拔进行人工种植时,其株高、单叶面积、鳞茎横轴长和鳞茎纵轴长均存在极显著差异(P<0.01)。

表3 海拔对暗紫贝母形态特征影响的单因素方差分析Table 3 Effects of altitude on morphological characteristics of F.unibracteata by one-way ANOVA

2.2.1 海拔对暗紫贝母株高的影响

如图3A 所示,暗紫贝母株高随着海拔的降低表现出先增加后减小的特征。株高在海拔2371 m最大,为(11.00±0.70)cm,与海拔1 784 m差异不显著(P>0.05),但显著高于其他海拔(P<0.05)。株高在不同海拔间的大小关系为:2 371 m>1 784 m>3 076 m>3 413 m>1 174 m,分别为:(11.00±0.70)、(10.67±0.63)、(8.43±0.79)、(8.05±0.90)和(7.71±0.93)cm。

2.2.2 海拔对暗紫贝母单叶面积的影响

如图3B 所示,暗紫贝母单叶面积随海拔的变化特征与株高相似,表现出先增加后减小的特征。单叶面积在海拔2 371 m 最大,为(7.71±0.87)cm2,显著高于其他海拔(P<0.05)。单叶面积在不同海拔间的大小关系为:2 371 m>3 076 m>3 413 m>1 784 m>1 174 m,分别为:(7.71±0.87)、(6.65±0.77)、(6.45±0.92)、(6.27±0.85)和(4.78±0.89)cm2。

2.2.3 海拔对暗紫贝母鳞茎横轴长的影响

如图3C 所示,暗紫贝母鳞茎横轴长随海拔降低表现出先增加后减小的特征。鳞茎横轴长在海拔3 076 m 最大,为(10.63±0.87)mm;与海拔2 371 m 差异不显著(P>0.05),但显著高于其他海拔(P<0.05)。鳞茎横轴长在不同海拔间的大小关系为:3 076 m>2 371 m>1 784 m>1 174 m>3 413 m,分别为:(10.63±0.87)、(10.25±0.92)、(8.02±0.94)、(4.70±0.46)和(4.49±0.58)mm。

2.2.4 海拔对暗紫贝母鳞茎纵轴长的影响

如图3D 所示,暗紫贝母鳞茎纵轴长随海拔变化的特征与鳞茎横轴长相似,表现出先增加后减小的特征。鳞茎纵轴长在海拔3 076 m 最大,为(12.11±0.72)mm;与海拔2 371 m 差异不显著(P>0.05),但显著高于其他海拔(P<0.05)。鳞茎纵轴长在不同海拔间的大小关系为:3 076 m>2 371 m>1 784 m>1 174 m>3 413 m,分别为:(12.11±0.72)、(11.72±0.60)、(9.66±0.54)、(5.14±0.22)和(4.83±0.45)mm。

3 讨论

面对严酷多变的高山环境,多数高山植物需经历较长时间才能积累充足的营养物质完成其生活史[17,32]。暗紫贝母(F. unibracteata)属于典型的高山植物,在长期适应严酷多变的高山环境中形成了独特的生活史特征[13]。通常情况下,暗紫贝母至少需要4 年时间方可完成从种子萌发到开花结果的生活史阶段,即种子萌发后1 年,其地上部分仅长出一片很细的叶,俗称“一根针”;第2 年则长出一片宽大的叶,俗称“一匹叶”;第3 年则形成地上茎,并着生数片叶,俗称“树儿子”;第4 年则在地上茎顶端着生紫色的灯笼状花,俗称“灯笼花”[26]。然而,以上4 个阶段的形态特征并非按照时间规律一成不变,即“一匹叶”阶段的暗紫贝母植株可能是种子萌发后2年的植株,也有可能是第3 年甚至更多年的植株在遇到不利环境时退回至“一匹叶”阶段[33]。本文研究发现,“一匹叶”阶段的暗紫贝母植株在经过1个生长季后,大量植株仍然处于“一匹叶”阶段。这一结果也印证了上述现象。出现这一结果的原因可能是暗紫贝母鳞茎中所积累的营养物质不能满足其进入下一生长阶段(“树儿子”阶段)。因此,用“一匹叶”来描述暗紫贝母生活史阶段要比用“2 年生”更符合其生长发育状况。本文则主要探究“一匹叶”阶段暗紫贝母经过1 个生长季人工种植后仍处于“一匹叶”阶段的植株物候及形态特征在不同海拔的差异。

3.1 海拔对暗紫贝母物候的影响

本研究从低海拔(1 174 m)至高海拔(3 413 m)分别设置了5 个海拔高度,探讨不同海拔人工种植对暗紫贝母物候的影响。研究表明,暗紫贝母萌芽期和展叶期随海拔降低表现出显著提前的特征(P<0.05;见图2:A~B)。这一结果与陈文年等[18]在青藏高原东缘3 500~3 950 m海拔范围内进行人工移栽试验结果一致。这表明,随着海拔的降低,温度增加将大大提前暗紫贝母的生长启动时间。然而,暗紫贝母枯萎期并未完全表现出与萌芽期和展叶期随海拔梯度降低而显著提前的结果,而表现出其枯萎期在3 076 m 比3 413 m 存在延迟的趋势。这表明,在高海拔地区适度增温将延迟暗紫贝母的枯萎期。这与部分学者关于增温对青藏高原高寒草甸植物物候格局影响的结果一致[34~35]。通过分析暗紫贝母生长季长度在不同海拔间的差异发现,其生长季在3 076 m 最长,可达到(114.83±3.59)d;在2 371m 次之,可达到(92.00±2.49)d,而在其他海拔则相对较短(见图2D)。由此可以看出,暗紫贝母生长季长度在2 371~3 076 m 范围相对较长,有利于其积累足够的营养物质满足生长发育需要。海拔太低,其生长季长度过短,不利于其生长发育。这印证了刘先齐[36]关于暗紫贝母引种至低海拔地区不利于其正常生长发育的研究结果。

3.2 海拔对暗紫贝母形态特征的影响

海拔作为一个重要的综合环境因子对高山植物的生长发育及生存策略具有重要作用[13,32,37]。植物形态特征随着海拔的变化存在明显差异[20~21],这在很大程度上体现为对温度变化的响应。本文选择的5个海拔之间,其生长季节土壤平均温度差异明显,最低海拔与最高海拔之间的温度差为9.46℃,且海拔间的温度差最小为1.82℃(见表1)。本研究表明,暗紫贝母株高随海拔降低表现出先增加后减少的特征,株高在海拔2 371 m最大(见图3A)。暗紫贝母株高在高海拔范围随海拔的升高表现出矮化的特征。这与徐波等[9]对野生暗紫贝母形态特征随海拔梯度变化的调查研究结果一致。此外,暗紫贝母株高在低海拔范围随海拔的升高则表现出逐渐增加的趋势。这些结果表明,暗紫贝母在高海拔地区个体矮小表现出对低温环境和较短生长季的适应[9,13,32];而在低海拔地区其个体变小则一方面表现出对高温环境的不适,另一方面则与其显著缩短的生长季长度密切相关。

暗紫贝母单叶面积随海拔的变化特征与株高相似,即随海拔增加表现出先增加后减小的特征,其单叶面积在海拔2 371 m 最大(见图3B)。暗紫贝母单叶面积在高海拔范围表现出随海拔升高而减小的特征。这与徐波等[9]关于野生暗紫贝母形态特征调查研究结果一致。而在低海拔梯度范围则表现出随海拔升高而增加的特征。出现这些结果可能的原因有以下两个方面:一是在高海拔地区随海拔的增加,环境温度明显降低,叶面积减小有利于增加植物的抗冻能力[13,38~39],以适应低温环境。二是在低海拔地区随着海拔的降低,暗紫贝母生长季长度显著缩短,其叶面积减小则表现出对低海拔地区环境的不适应。因此,通过分析暗紫贝母叶面积在不同海拔的差异可以发现,适当降低其种植海拔有利于植株叶面积的增加,促进光合产物的积累;但海拔过低将限制其叶片大小,不利于光合产物的形成。

本研究表明,暗紫贝母鳞茎横轴和纵轴长均随海拔梯度的降低,表现出先增加后减小的特征,且在3 076 m 和2 371 m 两个海拔显著高于其他3个海拔(见图3:C~D)。鳞茎作为暗紫贝母的地下储藏组织,起到贮存营养物质满足其生长发育的重要作用[26]。通过分析暗紫贝母鳞茎横轴和纵轴长在不同海拔的差异可以发现,其鳞茎大小在3 076 m 和2 371 m 最大。这表明,在暗紫贝母人工种植过程中,适当降低其海拔有利于鳞茎的生长,但海拔过低将限制其正常生长。一方面表现为适当降低其海拔(2 371~3 076 m)将有助于延长其生长季长度,从而促进鳞茎的生长。另一方面则表现为环境温度随海拔的降低而升高,这将促进其生长发育;但超过其温度阈值又将抑制其正常生长。综上,如果考虑暗紫贝母鳞茎大小这一方面,可选择在2 371~3076 m 的海拔范围进行其人工种植。

4 结论

“一匹叶”阶段暗紫贝母各物候阶段随海拔降低表现出逐渐提前的特征;而生长季长度则随海拔降低表现出先增加后减少的特征,且在海拔3 076 m 其生长季长度最长。暗紫贝母株高、单叶面积、鳞茎横轴长和纵轴长均随海拔降低呈现出先增加后减少的特征。本研究发现,适当降低海拔有利于延长暗紫贝母生长季长度,促进其鳞茎的生长。如果从生长季长度和鳞茎大小的角度考虑,暗紫贝母低海拔种植的海拔范围可选择在2 371~3 076 m。