宁南山区种植模式对马铃薯农艺性状、产量及土壤水热状况的影响

2021-03-02王志丹刘吉利贺锦红杨亚亚满本菊闫承红

王志丹,刘吉利,贺锦红,蔡 明,杨亚亚,满本菊,杨 茜,闫承红,吴 娜

(1.宁夏大学 农学院,宁夏 银川 750021;2.宁夏大学 环境工程研究院,宁夏 银川 750021)

马铃薯是宁夏南部山区的主要种植作物和经济作物,但宁南山区年降雨量少、蒸发量大,在生育中后期经常遇到干旱高温,同时在生育前期春寒和春旱并发,导致马铃薯产量低而不稳[1],因此土壤水分和温度是影响宁南山区马铃薯生长的主要因素,采用适当的蓄水保温种植模式来提高马铃薯的产量,对宁南山区马铃薯产业发展具有重大意义。当前马铃薯的种植模式多种多样,能够适应不同的土壤类型和气候条件。姚玉璧等[2]研究发现,垄上双行栽培方式能够降低土壤容重,提高土壤含水量,促进马铃薯块茎的生长。胡尊艳等[3]研究发现,大垄栽培方式在马铃薯生育后期具有降温效果。地膜覆盖能够提高土壤储水量[4],对0~25 cm表层土壤的增温效果显著[5],使向日葵、玉米等喜温作物较传统露地平作增产20%以上[6-8]。起垄覆膜栽培模式具有改善土壤结构、减小水分蒸发和调节土壤温度的优势,现已在马铃薯[9]、甘薯、玉米[11]等作物上得到了有效应用。任永峰等[12]的研究结果表明,起垄全覆膜处理使0~30 cm土壤的含水量和温度得到了显著提高,马铃薯的水分利用效率和产量分别较对照提高了115.8%和133.5%。温宏昌等[13]研究也表明,覆黑全膜单垄双行种植能够使马铃薯的生育期提前,并且在覆黑膜全膜垄作栽培下的出苗率、商品薯率、产量、品质和成本均明显优于在其他栽培方式下的。近年来,对马铃薯水肥、密度、沟垄覆盖等方面的研究较多,而在土壤水热状况与马铃薯农艺性状及产量关系方面的研究较少。本试验针对宁夏南部山区的特殊气候,结合前人的研究经验,通过大田试验研究了不同种植模式对马铃薯农艺性状及土壤水热状况的影响,以期为宁夏南部山区旱作马铃薯的高产高效栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

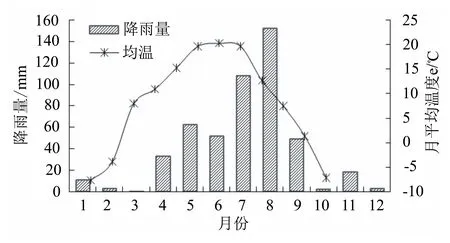

试验于2018年5月至10月在宁夏海原县大嘴村(105°9′~106°10′E,36°6′~37°4′N)进行,该试验地属干旱半干旱地区,年均气温6 ℃,平均年降雨量287 mm,无霜期为148~172 d。土壤类型为侵蚀黑垆土,试验田耕层(0~20 cm)土壤基础理化性质如下:有机质含量8.29 g/kg,全氮含量0.68 g/kg,碱解氮含量64.9 mg/kg,速效磷含量6.95 mg/kg,土壤pH值8.32。在试验期间的主要气象条件如图1所示。

图1 在马铃薯生育期间的月降雨量和平均气温

1.2 供试品种

供试马铃薯品种为青薯9号。

1.3 试验设计

本试验设置5个处理(如表1),采用单因素随机区组设计,每处理4次重复,每小区长10 m,宽4 m,面积40 m2。马铃薯于2018年5月种植,10月收获。处理T1为等行距种植(行距为50 cm),其余处理均为宽窄行种植(宽行行距为60 cm,窄行行距为40 cm);各处理的株距为40 cm,种植密度为50000穴/hm2。施肥用量为:农家肥4.5万kg/hm2,纯氮225 kg/hm2,P2O590 kg/hm2,K2O 90 kg/hm2。其他田间管理措施均与当地农田相同。

表1 试验处理设计

1.4 测定项目与方法

1.4.1 马铃薯的农艺性状指标 于马铃薯苗期、现蕾期、块茎形成期、块茎膨大期和成熟期分别取长势一致的植株,调查马铃薯的主要农艺性状指标:株高、茎粗、叶绿素含量(SPAD值)和干物质积累量。在收获期,每小区选择2个垄,测定每穴植株大、中、小薯数(标准:大薯≥150 g;中薯75~150 kg;小薯<75 g),并分别计数称重,计算出产量及商品薯率。

1.4.2 土壤蓄水量 于马铃薯每个生育期,用土钻取垄上0~20、20~40 cm土层土壤,采用烘干法测定其含水量,根据下式计算各层土层土壤的蓄水量:W=H×D×S×10,式中W为土壤蓄水量(mm);H为所测土层的深度(cm);D为单位体积的土壤质量(g/cm3);S为土壤含水率(%)。

1.4.3 土壤温度 于马铃薯每个生育期,利用曲管地温计测定0~25 cm垄台中部土壤温度,5 cm为一层;每次选择晴天8:00、14:00、20:00各测定1次,计算出不同时期0~25 cm土层的日间平均温度。

1.5 统计分析

试验数据统计分析用SPSS软件,作图软件为Graph-pad Prism 8。

2 结果与分析

2.1 种植模式对马铃薯农艺性状的影响

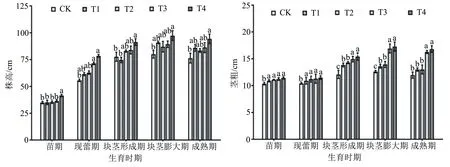

2.1.1 种植模式对马铃薯株高和茎粗的影响 如图2所示,马铃薯株高和茎粗随生育时期的推进均呈先上升后下降的趋势,苗期至块茎形成期快速增长,后期呈缓慢增长;不同种植模式下株高、茎粗均表现为T4>T3>T2>T1>CK。在苗期,T4处理的株高显著高于其他处理的,分别较CK、T1、T2、T3增加了34.1%、16.8%、13.6%、10.4%(P<0.05);茎粗在4种起垄种植模式之间差异不显著,但均显著高于对照的(P<0.05)。在现蕾期,4种起垄种植模式下的株高均显著高于对照的(P<0.05),在覆膜起垄种植与露地起垄种植处理之间株高差异显著;茎粗在各处理间的差异与苗期类似,并且增粗速度较慢。在块茎形成期,T4处理下的株高值最大,较CK、T1、T2、T3分别高出17.59%、22.31%、20.04%、8.73%(P<0.05);茎粗在此时期表现为覆膜垄上种植>露地垄上种植>露地平作(P<0.05)。在块茎膨大期,各处理的株高、茎粗均达到整个生育期间的最大值,以T4处理下的株高、茎粗值均为最大。进入成熟期后,马铃薯地上部分逐渐衰老,株高和茎粗下降,各处理的株高较块茎膨大期分别降低了4.59%、5.29%、4.06%、3.36%、3.08%,茎粗分别降低了5.23%、4.49%、6.74%、3.78%、2.66%,株高和茎粗的降幅均在覆膜垄上种植模式下较小,说明覆膜起垄种植模式有利于延缓马铃薯地上部分的衰老。综上所述,全膜宽垄双行种植模式(T4)更有利于马铃薯株高、茎粗的生长。

同系列柱上不同字母表示差异达0.05显著水平(P<0.05),下同。

2.1.2 种植模式对马铃薯叶绿素含量的影响 如图3所示,马铃薯功能叶片的相对叶绿素含量(SPAD值)随生育时期的推进呈先升高后下降的趋势,不同处理表现为T4>T3>T2>T1>CK。SPAD值从苗期至现蕾期处于增长趋势,在现蕾期达到最大值,以T4处理的SPAD值最大(55.62),较CK、T1、T2、T3处理分别增加了35.6%、22.8%、13.9%、9.4%(P<0.05);在此生长发育期间,马铃薯处在营养生长阶段,所以更多的氮素主要集中在茎、叶等器官中,因此功能叶片的SPAD值也较高,并呈增大的趋势。在生育后期,尤其是在块茎形成期之后,马铃薯的生长中心逐步从叶片、茎等营养器官向块茎等生殖器官转移,氮素也相应转移,造成马铃薯功能叶的SPAD值降低。在成熟期,马铃薯叶片枯萎,功能叶的SPAD值进一步下降,除T4处理外,在CK、T1、T2、T3处理间均无显著差异,T4处理的SPAD值较其他处理分别高出11.2%、9.6%、7.5%、6.4%。从生育后期的SPAD值可以看出,T4处理可以延长马铃薯叶片的功能期,从而更好地促进块茎的生长及产量形成。综上所述,全膜宽垄双行种植模式(T4)可以有效地提高马铃薯功能叶的叶绿素含量(SPAD值)。

图3 种植模式对马铃薯叶片叶绿素含量的影响

2.1.3 种植模式对马铃薯干物质积累的影响 对马铃薯的干物质积累量进行Logistic方程模拟分析,得到表2中的方程参数和干物质积累特征参数。对表2进行分析表明:方程的决定系数R均在0.994~0.999;不同种植模式下的a值表现为T4>T3>T2>T1>CK,且4种起垄种植模式均与对照差异显著(P<0.05);b值表现为T1>CK>T2>T4>T3;c值表现为T4>T3>T2>T1>CK,4个处理均与对照差异显著(P<0.05);两种覆膜起垄种植模式下的生长速率明显高于露地起垄和露地平作下的,全膜覆盖下马铃薯的生长优势强于半膜覆盖下的。进一步分析干物质积累特征参数,发现Tmax值最大为T1,最小为T4;不同处理的Wmax值表现为T4>T3>T2>T1>CK;Gmax值以T4处理最大,其次是T3;总干物质积累活跃天数以CK最小(85.71 d),T1、T2和T4处理的相同。综合来看,全膜宽垄种植模式(T4)能够显著提高生长速率,缩短达到最大干物质积累速率时的天数,增加终极生长量,有利于马铃薯干物质的积累。

表2 种植模式对马铃薯干物质积累特征参数的影响

2.1.4 种植模式对马铃薯产量的影响 如表3所示,不同种植模式下的马铃薯产量表现为T4>T3>T2>T1>CK,即覆膜种植大于不覆膜种植,起垄种植大于露地平作,宽垄双行种植大于小垄单行种植;以T4处理的产量最高,较CK、T1、T2、T3处理分别增加了83.83%、53.29%、21.35%、12.85%,并且T4与其他处理间的差异均达到了显著水平(P<0.05)。从产量构成因素来看,起垄种植下的马铃薯单穴薯块数均高于露地平作下的,以T4处理下最多,为7.73个,其次是T1,为7.01个;每穴大薯数、大薯率均表现为T4>T3>T2>T1>CK,在起垄种植与露地平作之间,以及宽垄双行种植与小垄单行种植之间均存在显著差异(P<0.05);每穴中薯数、中薯率均表现为T2>T4>T3>T1>CK,且T2和T4与其他处理间差异显著(P<0.05),而在T3、T1、CK之间无显著差异;T4和T3处理下的商品薯率较高,比对照分别增加了16.3、14.5个百分点,而在T1、T2、T3和T4间无显著差异,但均与对照差异显著(P<0.05)。综上所述,全膜宽垄双行种植模式(T4)有助于提高每穴薯块数、大薯率、中薯率和商品薯率,从而提高马铃薯的产量。

表3 种植模式对马铃薯产量及产量构成因素的影响

2.2 种植模式对土壤水分的影响

2.2.1 种植模式对0~40 cm土壤蓄水量的影响 如图4所示,不同种植模式下0~40 cm土层蓄水量表现为T4>T3>T2>T1>CK。在苗期,各处理0~40 cm土层土壤蓄水量均最大,且T4和T3能显著提高0~40 cm土壤蓄水量,较对照分别提高了19.95%、18.80%(P<0.05)。在块茎形成期,大气温度达到整个生育期内最高值,土壤蒸发加强,降雨量较小,植株需水量较大,各处理0~40 cm土壤蓄水量均较低,但T4的保水效果最好,较CK、T1、T2处理分别提高了6.2%、5.7%、4.9%(P<0.05)。在块茎膨大期,降雨量达整个生育期内最大值,各处理0~40 cm土层土壤蓄水量相应有所提高,且T4和T3处理0~40 cm土壤蓄水量均显著高于对照的,分别高出3.6%、4.7%(P<0.05)。在成熟期,气温降低,降雨量较少,各处理下0~40 cm土壤蓄水量均达到整个生育期内最低值,但T4处理的保墒效果仍然最佳,较CK、T1、T2、T3处理分别提高了11.31%、5.57%、3.20%、0.95%(P<0.05)。综合来看,全膜宽垄双行种植模式(T4)能够减少水分蒸发,增加土壤蓄水量,有利于宁夏半干旱地区马铃薯的生长发育。

图4 种植模式对0~40 cm土层土壤蓄水量的影响

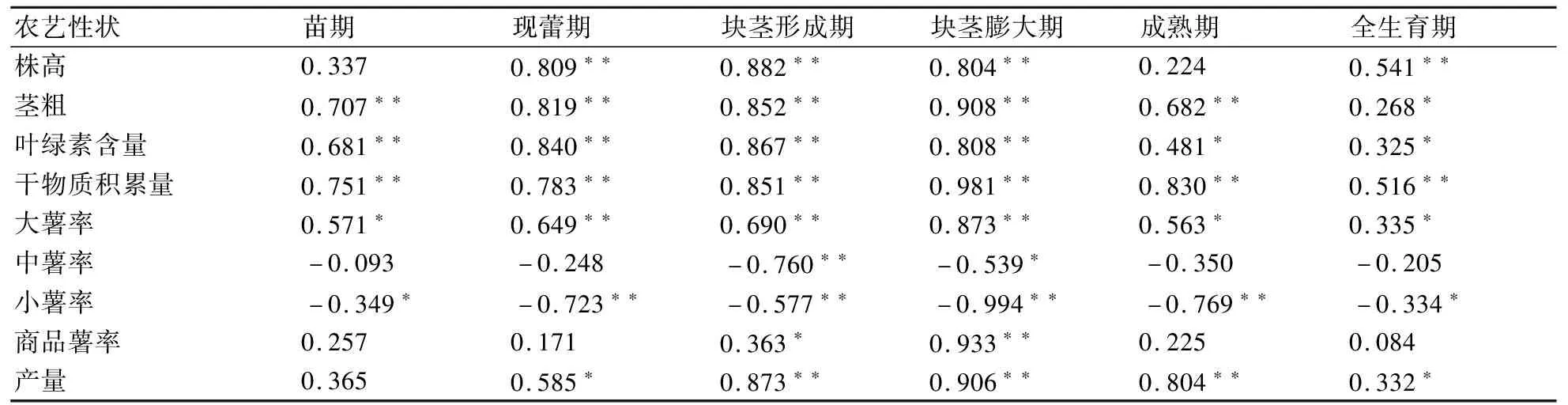

2.2.2 土壤蓄水量与马铃薯农艺性状的相关性 如表4所示,0~40 cm土壤蓄水量主要对马铃薯块茎形成期和块茎膨大期的农艺性状影响较大,对苗期的影响最小,这主要是因为马铃薯在发芽出苗期种薯自身的含水量能抵抗干旱,故对水分的敏感程度较低。0~40 cm土壤蓄水量对现蕾期至块茎膨大期的株高影响较大;各生育期0~40 cm土壤蓄水量与同生育期的茎粗、叶绿素含量、干物质累积量、大薯率相关性的趋势一致,均表现为从苗期至块茎膨大期相关性逐渐增强,在成熟期减弱;块茎形成期和块茎膨大期的0~40 cm土壤蓄水量与中薯率呈极显著负相关;除苗期0~40 cm土壤蓄水量与小薯率呈显著负相关外,其余时期均呈极显著负相关;在块茎形成期和块茎膨大期0~40 cm土壤蓄水量与商品薯率的相关性均较强;各生育期0~40 cm土壤蓄水量与产量均呈正相关趋势,且以块茎形成期和块茎膨大期对产量的影响较为突出。马铃薯全生育期0~40 cm土壤蓄水量与株高和干物质积累量呈极显著正相关,与茎粗、叶绿素含量和产量呈显著正相关,与小薯率呈极显著负相关,与中薯率呈负相关但不显著,与商品薯率呈正相关但不显著。上述结果表明,在宁南山区改善土壤水分状况能显著改善马铃薯个体的主要农艺性状,促进植株生长,从而提高产量。

表4 0~40 cm土壤蓄水量与马铃薯农艺性状间的相关系数

2.3 不同种植模式对土壤温度的影响

2.3.1 种植模式对马铃薯各生育期日间0~25 cm土壤平均温度的影响 如图5所示,在各种植模式下马铃薯日间0~25 cm土壤平均温度随生育期推进均呈先上升后降低的趋势,与气温的变化规律一致,在块茎形成期均达到全生育期内的最高温度;不同处理的日间0~25 cm土壤平均温度综合表现为T4>T3>T1>T2>CK,以T4处理在马铃薯整个生育期内的增温效果最为明显,在每个生育期均与对照和露地起垄种植模式差异显著(P<0.05)。在马铃薯苗期,T4的日间0~25 cm土壤平均温度显著高于其他处理的,分别较CK、T1、T2和T3增高了2.18、1.63、1.85、0.86 ℃(P<0.05)。从现蕾期至块茎形成期,马铃薯日间0~25 cm土壤平均温度呈上升趋势,在块茎形成期各处理均达到整个生育期内的最高温度,具体表现为T4>T3>T1>T2>CK,其中T4处理的0~25 cm土壤平均温度分别较CK、T1、T2、T3提高了2.93、2.32、2.53、0.64 ℃(P<0.05)。马铃薯进入块茎膨大期后,气温略微下降,土壤温度也有所降低,但T3和T4处理的日间0~25 cm土壤平均温度仍均显著高于其他处理的(P<0.05),而T2处理的日间0~25 cm土壤平均温度显著低于T1的(P<0.05),且T2较前一生育期降幅较大。在成熟期,大气温度进一步下降,各处理的日间0~25 cm土壤平均温度也相应下降,但降低的幅度各不一样,CK、T1、T2、T3、T4较块茎膨大期分别下降了6.89、5.73、5.11、5.08、4.49 ℃,T3和T4的降幅较小,较对照有显著的保温效果(P<0.05)。综上可以看出,T2与T1在生育前期均能提高土壤温度,但T2在生育后期具有明显的降温优势,这更符合马铃薯生长对温度的需求规律;从覆膜方式看,全覆膜较半覆膜有明显的增温作用,因此全膜宽垄双行种植模式(T4)形成的土壤温度环境更适合马铃薯的生长和发育。

图5 种植模式对马铃薯各生育期日间0~25 cm土壤平均温度的影响

2.3.2 土壤温度与马铃薯农艺性状间的相关性 从表5可以看出:苗期土壤温度与马铃薯产量呈极显著正相关,与其他农艺性状无显著相关性,表明提高苗期土壤温度有助于提高产量;在块茎形成期,土壤温度与株高、茎粗、叶绿素含量、干物质积累量密切相关;在块茎膨大期,土壤温度与株高、叶绿素含量呈显著正相关,与干物质积累量呈极显著正相关,与小薯率呈显著正相关,而与大薯率和产量呈显著负相关,这表明在块茎膨大期遇高温会降低大薯率,提高小薯率,造成马铃薯减产;在成熟期,土壤温度与各项农艺性状无显著相关性;在整个生育期,土壤温度与叶绿素含量呈极显著正相关,与产量和干物质积累量呈显著正相关,与株高、茎粗、大薯率、商品薯率呈正相关但不显著,与中薯率、小薯率呈负相关但不显著。

表5 0~25 cm土层温度与马铃薯农艺性状间的相关系数

3 小结与讨论

3.1 种植模式对马铃薯农艺性状的影响

本试验研究结果显示,在全膜宽垄双行种植模式下(T4),马铃薯的株高和茎粗显著提高,且在生长前期这种效果尤为显著,这与孙智广等[14]的研究结果基本一致。本试验在全膜宽垄双行种植模式下(T4),马铃薯功能叶的叶绿素含量显著提高,使地上部分光合作用积累的产物更多地向地下块茎转移,这与武志海等[15]的研究结果基本一致。夏海丰等[16]研究发现,玉米大垄双行覆膜栽培使农田光照通风条件改善,从而提高了玉米产量。孙梦媛等[17]的研究结果显示,全膜双垄垄上播种处理下的青薯、烂薯比例下降,产量较露地垄作提高了74.78%。本试验发现,覆膜宽垄双行种植模式可有效提高马铃薯的大薯率,降低小薯率,提高产量,这与前人的研究结果基本一致。

3.2 种植模式对土壤水分的影响

采用起垄栽培模式,垄沟可以集雨,从而可以显著改善土壤的蓄水能力;宽垄双行栽培模式更有利于改善土壤的理化性质,使结薯区的土壤含水量显著提高,再加上覆膜也可以起到保水保墒的作用,因此全膜宽垄双行种植模式可以显著改善土壤的水分状况[18],是适宜宁南山区马铃薯生长的种植模式。Li T等[19]的研究表明,在垄作栽培与地膜覆盖系统中,覆膜处理深2 m土层的蓄水量比对照增加了27%~30%。康波[20]的研究表明,在马铃薯全生育期内,全膜双垄栽培0~200 cm土壤的贮水量最高,其次是全膜高垄种植,以露地平作最低。白秀梅等[21]的研究也得出,与平铺地膜相比,起垄覆膜使玉米田0~60 cm土壤平均含水量提高了1.80%。Zhao H等[22]通过试验得出,马铃薯覆膜地块的水分利用效率在两年里较对照分别提高了45.9%~70.6%、41.4%~112.6%。本试验研究表明,马铃薯全生育期0~40 cm土壤蓄水量表现为垄上种植>露地平作、宽垄双行种植>小垄单行种植、全膜覆盖>半膜覆盖>不覆膜,全膜宽垄双行种植模式能够显著提高0~40 cm土壤蓄水量,较露地平作高出47%(P<0.05)。总之,全膜宽垄双行种植模式(T4)更能满足宁南山区马铃薯生长发育对水分的需求,这与前人的研究结果基本一致。本试验只研究了不同种植模式对0~40 cm土壤蓄水量的影响,而没有对更深土层土壤含水量及不同土层含水量之间的差异等进行研究,以后加强对这方面的研究,对宁南山区马铃薯生产将有更大的实际指导意义。

3.3 种植模式对土壤温度的影响

马铃薯喜冷凉,对块茎形成期和块茎膨大期的高温尤为敏感。地膜覆盖能使地表温度提高0.4~7.3 ℃,全膜覆盖0~25 cm土层日平均地温比半膜覆盖高,并且全生育期土壤温度较露地平作平均增高2.42 ℃[23-25],这有助于马铃薯出苗,缩短生育期,防止早霜冻等自然灾害的侵害。膜覆种植的土壤温度比露地高,但始终都在马铃薯生长的适宜温度范围内。在马铃薯旺盛生育期,覆膜宽垄双行栽培使土壤容重和10~25 cm耕层土壤温度明显降低,因而能显著提高马铃薯产量[26]。本研究结果表明,采用宽垄双行种植模式能显著降低马铃薯在块茎形成期之后的土壤温度,缓解高温胁迫;加上全覆膜方式有利于提高马铃薯生育前期的温度,在高温期还可抑制蒸发,降低土壤温度,所以全膜宽垄双行种植模式(T4)更有利于创造适宜马铃薯生长的温度环境,这与前人的研究结果基本一致。

3.4 土壤水热环境对马铃薯生长的影响

马铃薯对水分和温度敏感,而马铃薯的产量主要取决于地下部分块茎的生长,因此营造良好的土壤水热环境,对马铃薯的生长发育及产量形成尤为重要。本试验研究表明,在块茎形成期和块茎膨大期的土壤水分显著影响马铃薯的农艺性状及产量,且从整个生育期来看,蓄水量对马铃薯生长的影响大于水分。韩凡香[27]研究表明,马铃薯、玉米和小麦的产量与各生育时期的土壤含水量大都呈正相关,营养生长指标和产量对水分的相关应答趋势类似,这与本试验的研究结果基本一致。本试验研究也发现,土壤温度对马铃薯现蕾期、块茎形成期和块茎膨大期的株高、叶绿素含量和干物质积累量影响较大;提高苗期土壤温度,降低块茎膨大期的土壤温度,有助于提高马铃薯的产量。陈玉章[28]的研究结果表明,在马铃薯高温生长阶段(块茎膨大期至淀粉积累期),温度的增加会显著降低产量,主要原因是该阶段温度的增加会加速地上部植株的衰老和死亡,显著缩短块茎生长的持续期,且该阶段的高温会引发块茎次生生长而增加单株结薯数,进而导致小薯率明显增多,大中薯和商品薯率显著下降。亢艳莉等[29]研究指出,宁夏南部山区7月和8月的温度成为限制马铃薯产量的重要因子,均与马铃薯产量呈显著负相关,这与本试验的研究结果基本一致。

4 结论

采用全膜宽垄双行种植模式(T4),能够改善宁南山区农田土壤的水热状况,改善马铃薯的农艺性状,促进块茎形成及膨大,提高每穴薯块数、大薯率和商品薯率,从而提高马铃薯的产量,因此,全膜宽垄双行种植可作为马铃薯高产优质的一种旱作栽培模式,在宁夏南部山区进行推广应用。