礼失求诸野:晋东南民居中的“阑额月梁造”古制

2021-03-01

(湖南大学 建筑学院,湖南 长沙 410082)

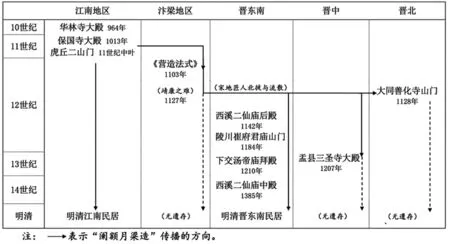

“阑额月梁造”指联系两柱间的纵架阑额作月梁形,阑额两端下方或有入柱丁头拱起承托作用。这种做法至迟在五代已普遍在南方建筑中使用,实例如华林寺大殿、南唐宝应木屋、南唐二陵墓门、罗汉院双塔等。北宋末年颁布的《营造法式》中,对源自江南的月梁之制有较为详细的记述,亦有“阑额月梁造”的相关记述,说明彼时月梁之制已融入汴梁地区的官式建筑营建做法之中。12世纪初靖康之难后,金人俘获大量宋地工匠北上参与官式建筑营建,促进了中原建筑技术在山西的传播,“阑额月梁造”的做法也随之出现在了山西。晋北、晋中、晋东南的金代木构中,皆可找到“阑额月梁造”的实例遗存。但中原稀少的宋金木构遗存中,不见“阑额月梁造”的做法。元明以来,中国北方的官式建筑中也已不用“阑额月梁造”,古老的做法在中原地区就此失传,可谓“失礼”。幸运的是,属于“野”的晋东南明清的风土民居中依然大量保有着“阑额月梁造”的古制;同时在晋东南地区大量的早期木构实例遗存中也可以找到“阑额月梁造”由金至明清传承的谱系。这对于认识两宋时期中原地区“阑额月梁造”的形制做法有重要的参考价值,同样也可作为解读宋金时期山西、中原地区建筑面貌及江南建筑技术向北方传播的一个重要线索,可谓“礼失求诸野”。

一、明清晋东南风土民居中的“阑额月梁造”

1.“阑额月梁造”古制在晋东南民居中的遗存

晋东南地区指今天山西晋城、长治一带,古时称泽州与潞州,并合称上党。晋东南地势险峻四面环山,中部形成晋城、长治两大盆地。浊漳河、沁河、丹河三大水系贯穿境,同时也孕育了上党地区灿烂的地方文化。晋东南地区拥有上自唐末下至明清大量的古建筑木构遗存,是国内唯一能构建起时代序列无间隙、年代分布均衡的传统建筑发展演变的时空框架体系的木构群体[1]1。一个现象颇为有趣,即自金代以来,晋东南的早期木构群中开始出现“阑额月梁造”的做法,实例如陵川崔府君庙山门、下交汤帝庙拜殿堂等,这种做法在金以后的晋东南木构群中被稳定地传承。时至明清,晋东南的民间堂庙及风土民居中可见大量“阑额月梁造”的遗存。

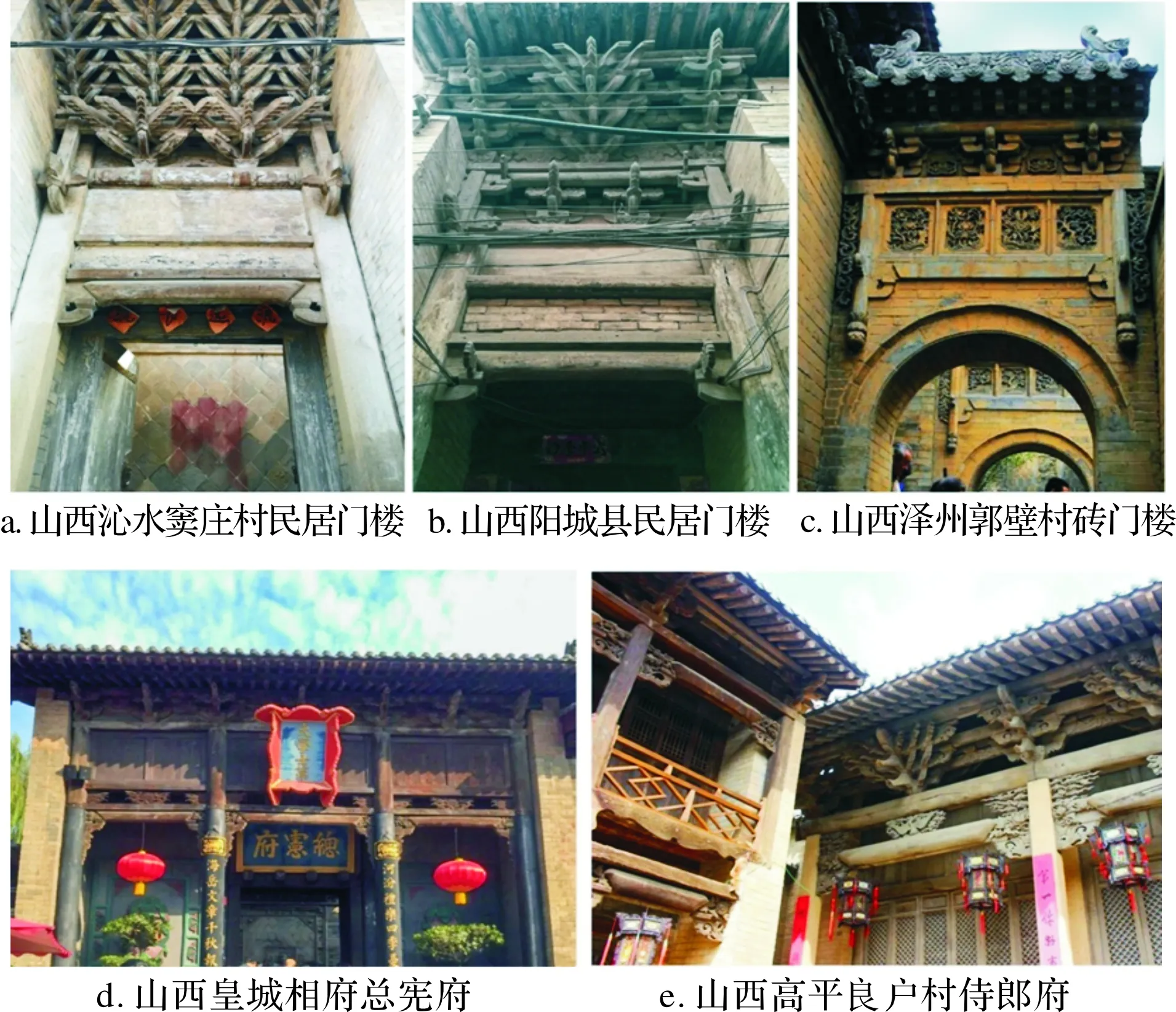

晋东南风土民居以村寨、聚落形式为多见,选址多依山川、河流,尤以晋城地区为盛,其大部分民居聚落沿沁河而建,呈带状或团状分布。晋东南明清风土民居中保有大量“阑额月梁造”做法的实例,并以遗存之普遍,做法之统一,装点之华美,形成了独特的地方建筑特征,是区别于中国北方其他地区民居的显著特点(图1)。

图1 阑额月梁造做法实例

2.晋东南民居“阑额月梁造”的特点

晋东南的风土民居中,“阑额月梁造”主要运用于门楼、堂屋前廊、牌楼等的装点,形制上十分统一。通常在两柱间以纵向阑额相连,阑额皆作月梁形,梁身高扁梁背取直,与直梁差异不大,仅在梁端做卷杀处理;梁底起拱内凹,梁肩亦做卷杀处理;两头梁端斜项皆做削薄处理后半榫入柱,下方各出一跳丁头拱,在形式上以作承托。在个别的实例中可见直梁阑额,但隐刻做月梁处理。

晋东南民居的月梁形阑额有两个特征颇值得注意:其一,门楼或前廊的月梁形阑额上施一横向的长方形素枋,形制与两宋辽金时期的“普拍枋”相似,实例见于大量的阳城风土民居中,如阳城县城内大量民居门楼、郭峪村传统民居、皇城相府等。“普拍枋” 是两宋辽金时期北方十分普遍的建筑构件,具有极其鲜明的地域特点,元明以来北方建筑的“普拍枋”渐被大小额枋取代而退出历史舞台,明清以来山西各地民居中都没有类似构件出现,显然以阳城民居为代表的类“普拍枋”的构件,是对中古时期北方官式建筑传统做法的保留。其二,晋东南民居中阑额下的丁头拱实已与阑额融合成一个完整构件,仅为样式上的表现而不具有承托的功能,其中的原因或为门楼、民居的开间本身跨度不大,仅一根额枋足以满足结构要求,故不需要丁头拱在梁下做二次支撑。虽然明清时期晋东南民居的丁头拱已完全为装饰构件,但丁头拱的形制在地方民居的长期发展中并没有被淘汰,反而因作为“阑额月梁造”的组成部分,成为了固定范式而保留下来。

3.晋东南民居与江南民居“阑额月梁造”做法的差异

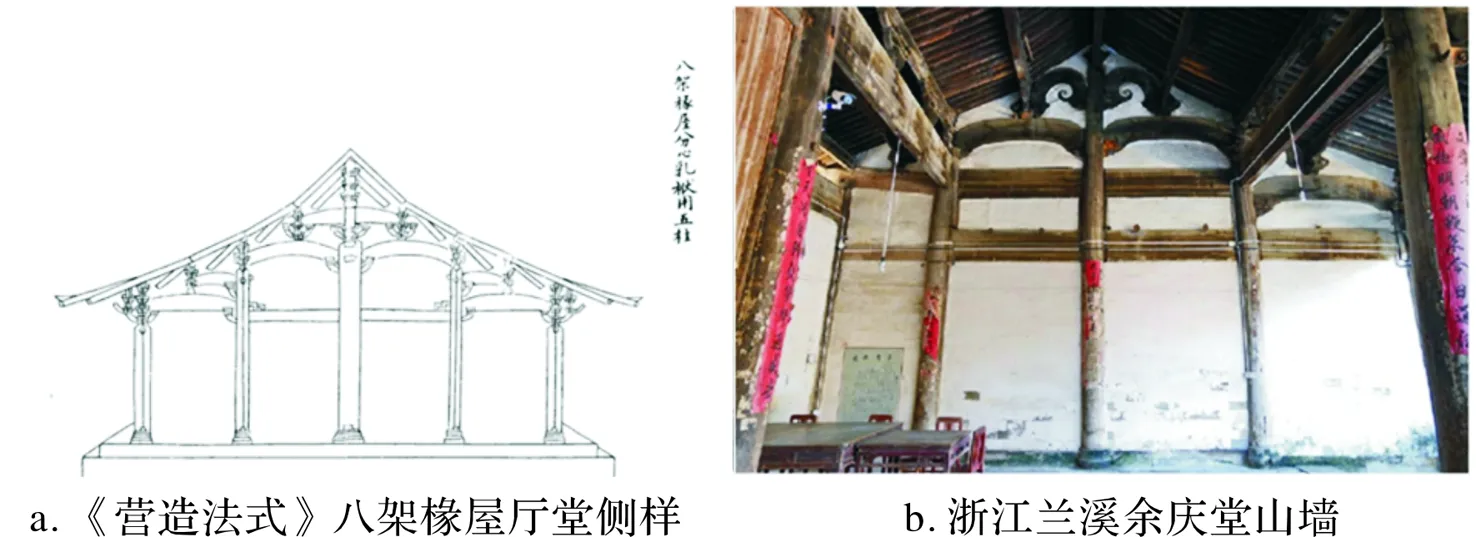

历史上的江南概念泛指苏南、两浙、皖南、赣东北等地区,五代开始江南地区便以文风盛甲于天下。入宋以来,江南建筑技术飞速发展,在东亚范围内产生了巨大的影响[2]1。江南民居正是孕育于这样的背景中。明清江南民居梁栿月梁造与宋元江南建筑一脉相承,经过长期的发展演变创造出了丰富的形式,在厅堂的装点方面取得了突出的艺术效果。江南地区月梁依截面形式,大致可分为高扁梁、琴面梁、圆作梁三种[3]12;东南沿海地区,包括苏南、浙东、浙东南,其梁背梁端卷杀的样式,与《营造法式》中月梁的做法较为接近;浙中、徽州等地梁背、梁底多拱起为曲线,还有梁背持续两坡状起拱样式。

“阑额月梁造”在明清江南民居中的使用亦十分普遍,但与晋东南民居相比具有显著的差异:江南民居月梁形阑额用料硕壮,材广多为材厚的数倍,广厚比明显大于晋东南民居;江南民居厅堂横架纵架皆可作月梁形式,而晋东南民居月梁形阑额仅在门楼、前廊处使用。其次,江南地区月梁形阑额下方的丁头拱形制多样或已退化为梁垫、雀替等极富装饰性的构件;相比之下晋东南民居完整地保留了丁头拱形制,更为素朴具有古风(图2)。

图2 南北方不同的阑额月梁造

二、“阑额月梁造”的起源与宋金时期的传播

1.“阑额月梁造”的起源与在汴梁地区的传播

关于“月梁”汉代《西都赋》中已有相关论述。我国最早的月梁实例遗存,见于佛光寺大殿明乳栿,这也是北方早期木构遗存中唯一的月梁遗存。“阑额月梁造”指联系两柱间的纵架阑额作月梁形,阑额两端下方或有入柱丁头拱起承托作用。关于“阑额月梁造”北方唐辽以来皆不见实例,而在南方地区,迟在五代十国时期已普遍在建筑中使用,实例如华林寺大殿(图3)、南唐宝应木屋、南唐二陵墓门、罗汉院双塔等。11世纪初落成的保国寺大殿与11世纪中叶的虎丘二山门①,已有相当成熟的“阑额月梁造”形制。由此可知“阑额月梁造”应起源于中国南方。

图3 华林寺大殿前廊阑额月梁造(964年)

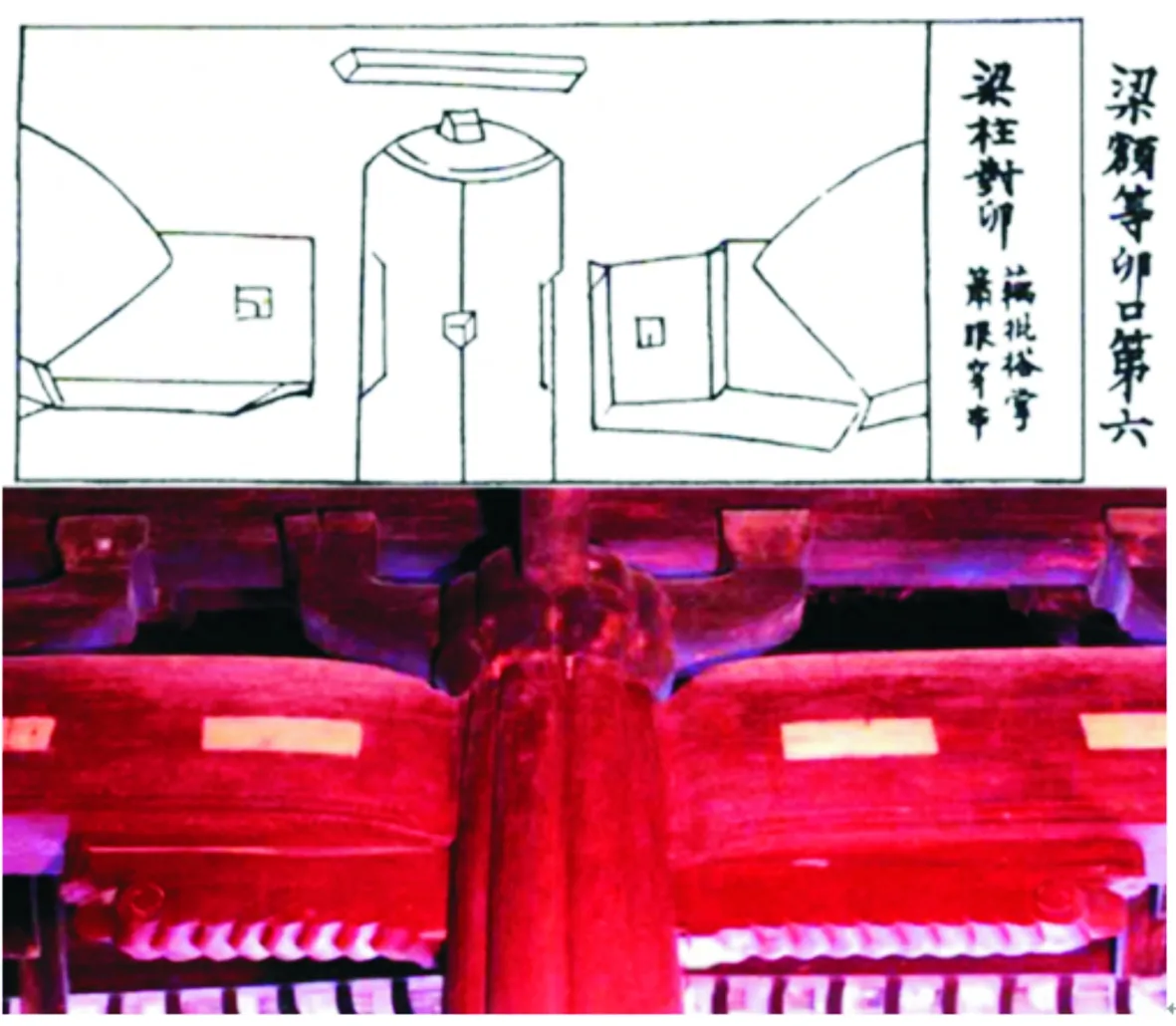

图4 典型南方建筑

《营造法式》中另一条线索或可作为“阑额月梁造”做法传入汴梁地区的直接证据。《营造法式》卷三十,大木作制度图样上,梁额等卯口第六,中记录了梁额与柱交接的三种做法。其中“梁柱对卯”的大木作制度图样用箫眼穿串的做法及柱头高度与月梁入柱的位置关系与11世纪初落成的宁波保国寺大殿月梁式阑额近乎完全对应[6]171(图5),该图所表现的应是月梁式阑额与檐柱的交接节点处理方式。故可较为准确地推测,11世纪初“阑额月梁造”在江南地区已有相当成熟的做法。“阑额月梁造”同上述“梁栿月梁造”在北宋末年被《营造法式》所收录,自然也会运用在北宋末年的官式建筑营建中,由此可知北宋末年的汴梁地区官式建筑中应存在一定数量的“阑额月梁造”做法。

图5 《营造法式》与保国寺大殿(1013年)“阑额月梁造”做法对比

2.宋金时期“阑额月梁造”做法在山西的传播

金天会五年(1127年)金兵攻破汴梁,发动了史上著名的靖康之难。金人除了对宋汴梁城内的金银、礼器、典章等大肆掠夺外,还将北宋皇室成员及大量汴梁的掌握各种技艺的工匠十万余人俘获押运北上金国[7]436[8]213。金人分批次押解皇室百官、工匠北归燕山(金中都)皆取道山西[9]201,224。在北上押解途中,部分来自汴梁的百官员、艺人、工匠等留滞于西京大同地区,其中一些直接或间接地参与了金西京的发展事业[10]57-62。同时,在金人俘获南方宋地工匠向燕山(金中都)迁徙的过程中,有大量匠人流散至山西各地,将其所掌握的北宋官式建筑做法在山西地区传播,致使晋中、晋东南等地的木构由传统的地方风格向汴梁风格靠拢,由此开启了近百年的“法式化”转型[11]55-59。“阑额月梁造”极可能是在这次宋金之际大规模工匠迁徙的背景下,传播至山西各地(图6、表1)。

图6 山西各地早期“阑额月梁造”实例

(1)晋北地区。山西大同善化寺山门落成金代皇统年前后(1128-1143年),面宽五间,进深两间,是我国最大的山门遗存。善化寺山门对乳袱、劄牵皆作月梁式;当心间中柱缝上亦加施月梁形襻间。善化寺山门后檐当心间阑额作月梁形制,左右梁肩下各出一跳丁头拱承之,是北方最早的“阑额月梁造”。善化寺重兴之际,正值大量宋地工匠押往西京。善化寺山门“阑额月梁造”的做法或已能表明,早在宋末金初,汴梁的建筑技术就已经通过工匠迁徙远播晋北。

(2)晋中地区。山西盂县三圣寺,建于金泰和七年(1207年)。是当地重要的民间寺庙。其大殿内后槽明间内额做月梁型下以两丁头拱承托,做法与善化寺山门后檐的月梁形阑额如出一辙,是宋金时期十分典型的“阑额月梁造”形制。由此,三圣寺大殿可作为宋金时期“阑额月梁造”在山西中部的传播的历史坐标。

(3)晋东南地区。山西陵川二仙庙后殿,建于金皇统二年(1142年),其面阔三间,每间皆用“阑额月梁造”, 是晋东南现存最早的“阑额月梁造”实例。山西陵川崔府君庙山门,建于金大定二十四年(1184年),其坐落于高台之上,形制尤为特殊,台上一层当心间即用“阑额月梁造”。值得注意的是,崔府君庙山门的“阑额月梁造” 两头梁端下不施丁头拱,在形式上与华林寺大殿、保国寺大殿的“阑额月梁造”更为接近。山西阳城下交汤帝庙拜殿,建于金大安二年(1210年),是一座及观演与祭祀于一身的开放式殿堂,其南立面三开间皆用“阑额月梁造”,形制上与善化寺山门如出一辙,是“阑额月梁造”在晋东南地区早期木构遗存中的又一重要实例。自元明以来,晋东南地区的木构中开始出现越来越多的“阑额月梁造”实例,比较著名的有:西溪二仙庙中殿抱厦、陵川龙岩寺后殿、长子三嵕庙王殿等。明清以来,晋东南地区成千上万②座木构中,“阑额月梁造”已成为前廊、门楼等的典型装饰特征。

山西各地的“阑额月梁造”做法形制统一,都体现着与《营造法式》甚至江南建筑在技术上的同源性,也恰能说明这种来自江南的建筑样式在北宋末年的汴梁地区已经形成一定的影响,才能作为流行元素,通过汴梁的工匠远播山西各地。但自元代以来,除晋东南地区外的山西各地以及整个中国北方的官式建筑中,月梁形阑额渐渐被大小额枋代替,兴盛一时的“阑额月梁造”做法就此退出历史舞台。

三、晋东南民居中“阑额月梁造”古制的溯源

晋东南与江南两地明清民居中的“阑额月梁造”形制相去甚远,可以反映出明清以来南北方的“阑额月梁造”分属不同匠作体系,时空上并无太多联系。而从材高广比例,形制与做法,尤其是对“普拍枋”的保留来看,晋东南风土民居的月梁形阑额与金代山西地区的 “阑额月梁造”做法十分相似,且接近《营造法式》中所载做法。此外,在晋东南庞大的早期木构群中,可以清晰地找到“阑额月梁造”在晋东南地区的代代相传的谱系。由此,可以较为准确地判断:晋东南民居与山西金代建筑“阑额月梁造”技术上具有同源性,即从技术源流上讲,都应来自北宋末年深受江南建筑影响的汴梁官式做法[12]。由此可见,宋金时期汴梁地区厅堂前廊、当心间、门楼等处应亦有大量“阑额月梁造”的实例存在。

综上所述,我们可以较为细致地对晋东南风土民居中“阑额月梁造”做法的技术源流进行溯源。10~11世纪以来“阑额月梁造”在江南一带发展成熟。北宋时期江南建筑技术开始向中原的传播,“阑额月梁造”的做法也随之传入中原,并于11世纪末收录于《营造法式》之中。随着12世纪伊始《营造法式》的颁布,“阑额月梁造”自然会应用于北宋末期的汴梁地区的官式建筑营建中。12世纪上半叶靖康之难后,金人俘虏南方宋地工匠途经山西向北方迁徙的过程中,直接将汴梁的建筑技术带到了燕云地区。在工匠的大规模迁徙中,有大量工匠的流散,并将汴梁甚至江南的建筑技术向山西各地传播。“阑额月梁造”的做法也因此开始出现在山西地区,并深刻影响了晋东南地区的建筑风格。14世纪以来,中国北方官式木构梁架体系日趋简化,月梁之制被彻底淘汰,曾经作为流行元素的“阑额月梁造”也在除晋东南外的山西各地消失。随着全国政治中心北移以及京杭大运河的贯通,晋东南地区的交通地位渐衰,致使乡土聚落与外界文化交流渐渐停滞。相对封闭的地理环境与文化环境造成了晋东南风土民居建筑形制发展的滞后性。由此,12世纪以来的“阑额月梁造”的古制,在晋东南风土民居中被代代相传,直至18、19世纪(表1)。但考究晋东南地区宋、金、元三代百余座木构实例,用“阑额月梁造”者仍为个案,充分说明该种做法在彼时未能完全融北方大型庙堂建筑营造传统中,这不仅能反映出南北官式匠作谱系的本质差异,也可以反映出风土建筑与官式建筑对于外来元素吸收与取舍的不同态度。

表1 “阑额月梁造”的发展传播脉络③

四、结 语

“阑额月梁造”是来自江南的建筑做法,这一做法在12世纪传入山西并深刻影响且融入晋东南地区风土民居,逐渐成为晋东南民居的特色。通过对江南地区、《营造法式》、晋东南、晋中、晋北等诸多宋金时期木构“阑额月梁造”做法的串联分析,可以大致勾勒出两宋时期这一源自江南的建筑技术做法经由汴梁及中原向中国北方传播的路径、过程与方式。沿着这条技术传播线,也可通过山西地区的诸多金代木构实物遗存,间接地对北宋末年汴梁地区的官式建筑风格形制加以多角度的认识。

在晋东南地区数量庞大的早期木构建筑群中,可以通过年代学的方法,构建起“阑额月梁造”由金至明清的传承谱系。而晋东南风土民居中的“阑额月梁造”与金代木构实例中的做法并无太多变化,这可以从一个侧面反映出中国风土民居在千百年的发展中对古老木构建筑的基因保留,以及对官式建筑做法不断地吸收与传承。在对晋东南地区“阑额月梁造”做法进行溯源后,我们或许还能隐约感受到千年前融汇了江南风雅的北宋官式建筑的强大影响力。从根本上来说,晋东南民居与江南民居的“阑额月梁造”做法也具有同源性,这或许可作为中国传统民居跨地域研究的一个突破口,以技术传播与溯源的视角,构建起南北中国传统民居更多联系;同时更加全面地认识风土建筑与官式建筑相互影响的机制,从而更进一步探明传统民居丰富性的根源。笔者在此只能抛砖引玉,以求往后学者们更加深入地探究。属于“野”的风土民居看似遥远,却真实地保留着官式建筑中消失的“礼”,本文对于晋东南风土民居中“阑额月梁造”的浅析,恰是“求礼于诸野”的过程。

致谢:特别感谢同门师兄、湖南大学硕士研究生张杰与古建筑研究者宇文祭红为本文提供帮助与支持!