国省干线公路灾防工程方案设计

2021-03-01闫嗣伦

闫嗣伦

摘 要:本文根据山体边坡、岩石状况,简要介绍山区公路的防护方案设计。

关键词:灾防;棚洞;拦土墙;主动防护网;挡土墙

一.工程概况

本项目为国省干线公路灾防工程。涉及到两条省道:省道浑红线和省道桓永线,均为二级公路,路面宽度分别为8.5m、10m。

边坡主要病害为路堑边坡落石、滑塌、碎落,边坡岩体主要为强风化花岗岩,边坡高度为15-50米、坡率较陡、坡面不平整,岩石裸露破碎、节理裂隙发育、无防护,部分路段存在高空落石。

经过现场踏勘,省道桓永线边坡岩体主要为砂岩:强至中风化,黄色,碎块至短柱状风化,岩芯长3-15cm,节理裂隙发育,细粒结构,块状构造。省道浑红线岩体主要为灰岩:强至中风化,灰白色夹黄色,碎块至短柱状风化,岩芯长5-15cm,节理裂隙发育,碎屑结构,块状构造;部分段落为全至强风化灰岩,灰白色夹黄色,砂砾状至碎块风化,岩芯长0.5-3cm,结构基本破坏,无明显节理裂隙,碎屑结构。

本项目存在落石段长度约为740米,边坡滑塌段长度约为570米,边坡岩体碎落段长度约为1700米。根据边坡高度、边坡坡率、岩石风化程度、节理裂隙发育程度,设置棚洞10段、长度为740 m(其中3段、长度为210米原路可考虑改线并设置拦土墙);拦土墙21段、长度为1509m;主动防护网3段、长度为205m;挡土墙6段、长度为570m。

二.拦土墙

设置拦土墙段边坡平均高度为20-25米、坡率相对较缓,岩石裸露破碎、节理裂隙发育、岩体坡面不平整、部分段落岩石严重风化。雨水冲刷导致边坡不稳定,较多碎石滑落堆积至坡脚处,造成水土流失,影响边沟排水和路容。为保证运营期间的边坡稳定和行车安全,采用清理浮石并采用设置拦土墙的整治措施,做到工程构筑物与自然环境、地形的和谐统一,最大限度的保护生态环境,实现边坡的长期稳定。本项目共设置拦土墙21段、长度为1509m。

三.主动防护网

设置主动防护网段边坡平均高度为40米、坡率相对较缓、岩石节理裂隙不发育、岩体坡面平整、部分段落风化较为严重。为保证运营期间的边坡稳定和行车安全,采用清理浮石并采用主动防护网的整治措施,最大限度的保护生态环境,实现边坡的长期稳定。本项目共设置主动防护网3段、长度为205m。

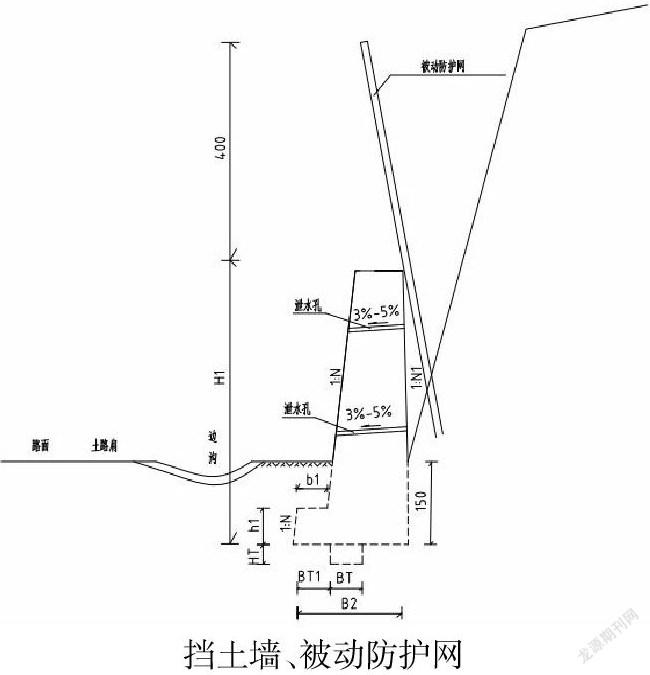

四.挡土墙+被动防护网

设置挡土墙段边坡平均高度为30米、坡率相对较缓,岩石裸露破碎、节理裂隙发育、风化较为严重、岩体坡面不平整、部分段落路面存在落石痕迹。雨水冲刷导致边坡不稳定,碎石滑落堆积至坡脚处、部分碎石滑落至行车道范围内,造成水土流失,影响边沟排水和路容。为保证运营期间的边坡稳定和行车安全,采用清理浮石并采用设置挡土墙+被动防护网的整治措施,实现边坡的长期稳定。本项目共设置挡土墙6段、长度为570m。

五.棚洞

根据调查,部分段落路堑边坡平均高度为40米,岩石裸露破碎、节理裂隙发育、岩体坡面不平整,且路面均有落石痕迹;边坡坡率较陡、接近1:0.5、甚至有直立、反向边坡。拟定设计方案主要考虑边坡较高较陡,改变坡率必然造成边坡高度更高;且边坡岩体表层存在1-2米后的土夹石植被覆盖层,改变坡率覆盖层仍然为不稳定山体,受雨水冲刷继续滑落,影响行车安全,造成水土流失,破坏生态环境。

如果采用主动防护网,由于边坡坡率较陡、甚至有直立、反向边坡、且岩体坡面不平整、岩体破碎,主动防护网固定不牢固,存在整体滑落风险。

如果采用挡土墙+被动防護网,由于边坡较高、落石滑落动能较大,突破防护网承载能力极限,被动防护网不能完全保护行车行人的安全。

为保证运营期间的边坡稳定和行车安全,并减少对路侧原生植被的破坏,采用柱式棚洞的整治措施,减少边坡刷坡范围,实现边坡及棚洞结构的长期稳定。本项目共设置棚洞10段、长度为740 m。

浑红线原路面宽度为8.5米,考虑远期规划为改造留有余地,棚洞建筑限界:净宽10m,净高5m。棚洞工程采用柱式棚洞结构,内侧采用钢筋混凝土挡土墙形式,外侧采用柱式结构。空心板:空心板厚度采用0.8m,每片中板宽度为1m;洞口处边板采用1.5m宽。棚洞防排水应当遵循“防、排、堵、截结合,因地制宜,综合治理”的原则,保证棚洞结构的正常使用和行车安全。

六.结语

根据边坡高度、边坡坡率、岩石风化程度、节理裂隙发育程度,结合现场实际情况,拟定防护的方案:棚洞、拦土墙、主动防护网、挡土墙。

参考文献:

[1] JTG D30-2015.公路路基设计规范.

[2] JTG D20-2017.公路路线设计规范.

[3] JTG B01-2014.公路工程技术标准.

[4] JTG D60-2015.公路桥涵设计通用规范.

[5] JTG 3362-2018.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.