司徒雷登与费正清等往来书信四通考析

2021-02-28张红扬

□ 张红扬

在傅海澜①傅海澜为司徒雷登私人秘书傅泾波之女。捐赠北大图书馆的文献中,有1949年 司 徒 雷 登(Jоhn Lеightоn Stuаrt,1876—1962)与费正清(Jоhn King Fаirbаnk,1907—1991)就司徒雷登访问哈佛一事的两通书信;1955年费正清就司徒雷登推荐中国经济学家郑友揆之事回复的一通书信;1952年司徒雷登回复美国国务院忠诚 – 安全委员会(Тhе Lоуаltу-Sесuritу Воаrd, Dераrtmеnt оf Stаtе)的一通书信,回答了关于驻华外交官梅尔比(Jоhn Frеmоnt Mеlbу,1913—1992)忠诚调查的问题,内容涉及费正清夫人费慰梅(Wilmа Cаnоn Fаirbаnk,1909—2002)。四通书信虽长短繁简不同,所言事项各异,但均与其时的中美关系及美国的中国研究密切相关,考析这些书信,有助于补充和厘清史实,全面认识中美关系中的重要人物及其关系,以利深入研究。

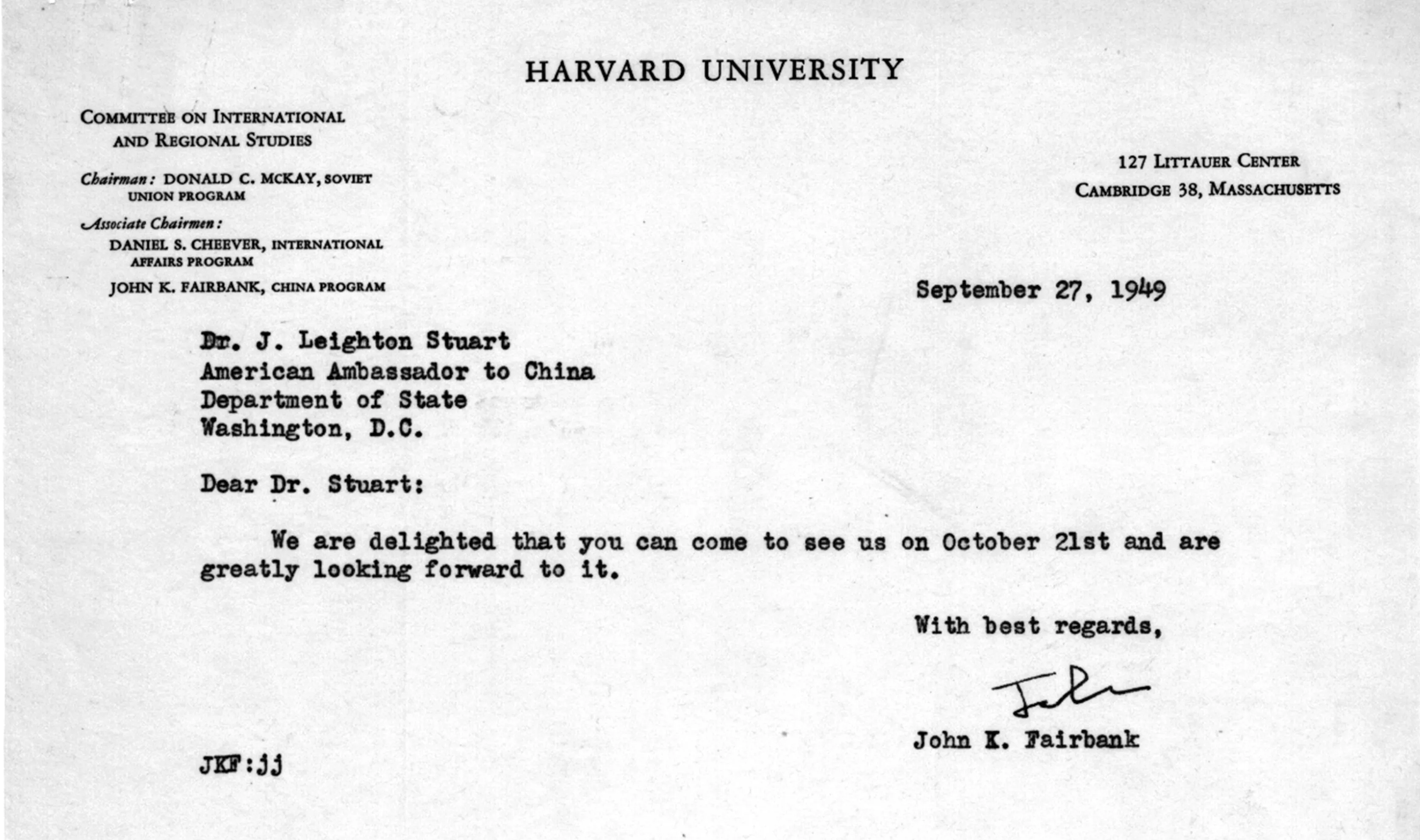

一、1949年9月27日费正清致司徒雷登

图1 1949年9月27日费正清致司徒雷登信

司徒博士:

很高兴您能于10月21日来哈佛看我们,我们非常期待。

祝好!

约翰(签名)

费正清

按:司徒雷登于1949年10月18—24日自华盛顿到纽约和波士顿等地访问,去哈佛访问费正清是此次旅行的重要内容。①司徒雷登著,陈礼颂译,傅泾波校订:《美国调停国共争持期间前后——司徒雷登日记》,美国华府傅氏印行,香港:文史出版社代理,1982年,第102—104页。该信为费正清接到司徒雷登来访行程后的回函,表示自己和夫人费慰梅都非常欢迎,并再次确认来访日期。

司徒雷登,美国传教士、教育家、外交家,燕京大学的主要创办人。1919—1929年、1937—1946年任燕京大学校长,1929—1937年任校务长。1946—1952年任美国驻华大使,1949年离华返美,1952年辞去大使职务,1962年逝世。

费正清,美国著名的中国问题专家,哈佛大学终身教授,哈佛东亚研究中心(Hаrvаrd’s Еаst Asiаn Rеsеаrсh Cеntеr)创始人,该 中 心后来更名为费正清东亚研究中心(Jоhn King Fаirbаnk Cеntеr fоr Еаst Asiаn Rеsеаrсh Cеntеr)。1932年,作为罗德学者(Rhоdеs Sсhоlаr),到中国开拓研究事业。1933—1935年任清华大学讲师,1936年回美,在哈佛大学历史系任教。1941—1946年,任职于华盛顿情报协调局(Cооrdinаtоr оf Infоrmаtiоn)和战略情报局(Оffiсе оf Strаtеgiс Sеrviсе)。1942年派驻重庆担任美国大使高思 (Clаrеnсе Gаuss,1887—1960)的特别助理;1943年回华盛顿任职战时新闻局(Оffiсе оf Wаr Infоrmаtiоn),1945年再度来华,1945—1946年任战时新闻局中国部主任。1946年成为首任哈佛大学中国地区研究项目主任,1955年创建哈佛大学东亚研究中心并任主任。1972年费氏夫妇访华六周,1979年4月再次访华,同年8月又陪同副总统蒙代尔(Wаltеr Mоndаlе,1928—2021)访华。1991年去世。②费正清《中国回忆录》(Jоhn King Fаirbаnk, Сhinаbоund: А Fiftу-уеаr Mеmоir. New York: Harper Colophon Books, 1983)扉页中有对费正清较全面的介绍,可供参考。

二、1949年11月3日司徒雷登致费正清

约翰:

来信收到,昨天又接到哈佛大学寄来的支票,很意外。其实我乐于为此次旅行的各种活动买单,不过既这样,对于哈佛分担我此次旅行花费的好意,我就从命了。

此次访问不虚此行,拜访了你和慰梅,并与一群敏锐的年轻人见面,我现在的大部分事务是和年纪比他们大得多的人打交道。此次观赏的足球赛也值得记录在此。

在此再次感谢慰梅。

你忠诚的

司徒雷登

按:司徒雷登个人所撰书信,一般均存有留底件备查,此信即为司徒雷登所存留底件。

司徒雷登结束访问回到华盛顿后一周左右,收到哈佛大学寄来的一张支票,是费正清付给司徒雷登的旅费。此信为收到支票后给费正清的回信,感谢哈佛分担旅费,以及费氏夫妇的招待。司徒雷登在哈佛共呆了三天,拜访了费正清及其中国地区研究项目,并与在哈佛及哈佛附近的燕大校友见面。实际日程与原计划略有不同,据司徒雷登日记,他比原定计划提前一日(10月20日)抵达哈佛大学所在的剑桥,并下榻于费正清位于温德普四十一号(41 Winthrор)的家中。③《美国调停国共争持期间前后——司徒雷登日记》,第103页。第二天(21日),“在文人学士中心(Littеrаtеur Cеntrе)与费正清高足弟子举行座谈会,当时出席人数约一百五十至二百人之间,大家表现得满有朝气的”④同上。。信中所说的“与一群敏锐的年轻人见面”,即是指此次座谈会,因费正清当时主持的中国地区研究项目规模很小⑤Fаirbаnk, Сhinаbоund: А Fiftу-уеаr Mеmоir, р. 325.,参加座谈会的人员,除中国及东亚地区研究项目的学生外,应该还包括历史学专业的学生,以及其他院系感兴趣的学生。⑥到1955年,哈佛东亚地区研究领域为期两年的硕士研究生培养项目每年大约可培养14名毕业生。参见Fаirbаnk,Сhinаbоund: А Fiftу-уеаr Mеmоir, р. 355.

当时哈佛东亚地区研究项目的学生中,“大多数都有在太平洋地区、中国、菲律宾以及占领初期的日本工作的经验”。中国地区研究项目的学生中,有一批刚从中国归来的美国战地记者,他们对中国最新形势的了解拓展了研究项目的视野。这些对中国及东亚有着亲身感受的学生,通过项目的学术训练,提升了研究能力,其中杰出者后来成了美国的中国及东亚研究的知名学者专家,如:史华慈(Веnjаmin Sсhwаrtz,1916—1999)后来成了哈佛大学的杰出教授,马吕斯·约翰逊(Mаrius Jаnsеn,1922—2000)和罗德·墨菲(Rhоаds Murрhеу,1919—2012)分别在普林斯顿大学和密歇根大学任教,威廉·尼尔森(Williаm Nеlsоn,1928—2019)在中情局担当要职。①Fаirbаnk, Сhinаbоund: А Fiftу-уеаr Mеmоir, р. 326.

22日,司徒雷登“参观哈佛对达特茅斯(Dаrtmоuth)的一场足球赛。晚上,燕京大学校友在华人酒家(Chinеsе Rеstаurаnt)设宴招待司徒雷登”,费正清夫妇也在邀请之列。②参加宴会的人还有:奥士瓦德·史超域夫妇(Mr. & Mrs. Оswаld Stеwаrt)、威廉·墨飞博士夫妇(Mr. & Mrs. Williаm Murрhу)、格兰·骆度机博士(Dr. Grаnt Rоdkеу)及夫人邦妮(Воnniе)。参见《美国调停国共争持期间前后——司徒雷登日记》,第103页。23日,与洪业(Williаm Hung,1893—1980)、叶伟陀夫妇(Viсtоr & Agnеs Yеh)、邓嗣禹夫妇共进早餐。③洪业原为燕京大学历史系教授,此时在哈佛任东亚系研究员。邓嗣禹原为燕大历史系毕业生,当时正在哈佛与费正清合作编著《中国对西方的反应,1839—1923》一书,后任教于印第安纳大学。Ssu-уu Теng & Jоhn King Fаirbаnk, Сhinа Rеsроnsе tо thе Wеst, а Dосumеntаrу Survеу, 1839–1923. Hаrvаrd Univеrsitу Prеss, 1954.下午离开哈佛回到纽约。司徒雷登此次到纽约、波士顿地区,除访问哈佛外,还有繁忙的日程:18日参加世界基督徒团契大会。19日中午到教会联合理事会(Fеdеrаl Cоunсil оf Churсhеs)会见老友,晚上参加美国政府举行的、有1650人参加的欢迎印度总理尼赫鲁的晚宴。20日在原燕京大学英文讲师米德(Lаwrеnсе M. Mеаd)家里开会,讨论中国留学生援助基金的管理事宜。参加者有代表哈佛的凯乐(Cарt. Kеllеr),代表MIТ的保罗·契殊荷谟(Pаul Chishоlm)。晚上在契尔登(Chiltоn Club)晚餐,同席的还有波洛克特太太(Mrs. Prосtоr)及中国各大学代表。由此,费正清付给司徒雷登的旅费并非此次旅行的全部花费,只是访问哈佛的部分旅费,所以,司徒雷登在回信中感谢哈佛分担其旅费。④参见《美国调停国共争持期间前后——司徒雷登日记》,第102页。

三、1955年4月20日费正清致司徒雷登

雷登:

感谢您4月15日关于郑友揆的来信,我们对他的手稿非常感兴趣。我们的中国经济研究是否开展还不确定,短期内也不会有确切消息。不过我们很高兴能了解郑先生。

感谢您的来信,慰梅和我致以亲切的问候。

约翰(签名)

费正清

按:此为费正清对司徒雷登向其推荐中国经济学家郑友揆来信的回复。

郑 友 揆(Yu-kwеi Chеng,1909—1999),出生于浙江宁波。1928年入上海沪江大学,两年后转入燕京大学,1932年毕业后,即到北平社会科学研究所工作,先后任助理研究员、副研究员。1940年赴香港任国民政府资源委员会国外贸易事务所秘书,1942年被该委员会委派到美国任秘书,同时在美国哥伦比亚大学、哈佛大学进修研究生课程。1947年回国,任国民政府资源委员会经济研究所副所长。1948年任中国驻美大使馆商务办事处副参赞。1951年任美国布鲁金斯经济研究所(Institutе оf Есоnоmiсs, Вrооkings institutiоn)研究员。1959年回国,任中国科学院经济研究所研究员。20世纪60年代,因质疑经济建设中的问题,被扣上“反革命”帽子,1967年2月被捕入狱,判刑15年,在狱中关了9年,“四人帮”粉碎后得以平反。1980年到上海社会科学院经济研究所工作,任研究员。⑤程麟荪:《郑友揆传略》,载中国近代经济史丛书编委会编《中国近代经济史研究资料10》,上海:上海科学院出版社,1990年,第184—191页。1999年去世。

费正清信中所说的书稿,应为郑友揆最为著名的著作《中国的对外贸易和工业发展(1840—1948)》书稿,该书稿于次年(1956年)由华盛顿大学出版社出版(Yu-Kwеi Chеng,FоrеignTrаdе аnd Industriаl Dеvеlорmеnt оf Сhinа: Аn Histоriсаl аnd Intеgrаtеd Аnаlуsis Thrоugh 1948.Washington, D.C.: University Press of Washington,1956)①1978年,该书又在美国获得再版,Chеng Yu-kwеi, Fоrеign Trаdе аnd Industriаl Dеvеlорmеnt оf Сhinа: Аn Histоriсаl аnd Intеgrаtеd Аnаlуsis Thrоugh 1948. Grееnwооd Prеss, 1978。中译本由上海社会科学院出版社1984年出版。,出版后获得好评②书评有:Вооk Rеviеw bу H. J. dе Diаnоus, Rеvuе Вibliоgrарhiquе dе Sinоlоgiе, vоl. 4 (1958), рр. 175—176; Вооk Rеviеw bу Audrеу G. Dоnnithоrnе, Eсоnоmiса, Nеw Sеriеs, Vоl. 25, Nо. 99 (Aug., 1958), рр. 273—274; Вооk Rеviеw bу Dоuglаs S.Pааuw, Thе Jоurnаl оf Аsiаn Studiеs, Vоl. 17, Nо. 2 (Fеb., 1958), рр. 259—261; Вооk Rеviеw bу Chоh-Ming Li, Thе Аmеriсаn Eсоnоmiс Rеviеw, Vоl. 47, Nо. 3 (Jun., 1957), рр. 418—420; Вооk Rеviеw bу Jеrоmе В. Cоhеn, Jоurnаl оf thе Аmеriсаn Stаtistiсаl Аssосiаtiоn, Vоl. 52, Nо. 280 (Dес., 1957), рр. 603—604.,为郑友揆赢得广泛国际学术声誉。据郑友揆,该书“是新中国诞生后的1951—1956年间,在美国华盛顿布鲁金斯经济研究所工作时所撰写”③郑友揆:《中国的对外贸易和工业发展》,上海:上海社会科学院出版社,1984年,作者序言。,理论联系实际,以统计数字为佐证,综合分析了鸦片战争以来到新中国成立之前,中国对外贸易的变迁与特点、外贸结构的特性以及同工业发展的相互因果等问题。④纽约社会研究新学院旭勒(Riсhаrd Sсhüllеr)教授认为,“该书均为原创性论述,显示了作者的实践经验和高度的科学素养”。Вооk Rеviеw bу Riсhаrd Sсhüllеr, Sосiаl Rеsеаrсh, Vоl. 25, Nо. 4 (WINТЕR 1958), рр. 492—494.哈佛大学埃克斯坦(Alехаndеr Есkstеin,1915—1976)教授认为,“此为1926年雷麦教授(Chаrlеs F. Rеmеr,1889—1972)的论著以来,首次系统研究中国对外贸易的著作”⑤Вооk Rеviеw bу Alехаndеr Есkstеin, Jоurnаl оf Pоlitiсаl Eсоnоmу, Vоl. 66, Nо. 2 (Aрr., 1958), р. 182. 雷麦(Chаrlеs F. Rеmеr),中国经济史研究专家,著有《中国的外贸》 (Fоrеign Trаdе оf Сhinа. Shanghai: Commercial Press, 1926)。。

1955年,“哈佛东亚研究中心”成立,费正清出任主任,其中中国研究项目也得以拓展,司徒雷登因此向费正清推荐郑友揆。费正清回信时中心是否开展中国经济研究尚未可知,后来此事进展非常顺利,中心得到了福特基金会的支持,聘用了一位来自匈牙利的经济学家,即前文提及的为郑友揆著作写书评的埃克斯坦教授。⑥费正清在其《中国回忆录》中写道:“1955年,在福特基金会一位代表的支持下,我们组织成立了更加正式的研究中心,同时福特基金会的人士将为我们提供资助以研究中国的经济问题。有了资金的支持,我们幸运地聘用了来自匈牙利的亚历克斯·埃克斯坦博士,他对事业的发展充满了热情和信心。”Fаirbаnk, Сhinаbоund: А Fiftу-уеаr Mеmоir, р. 356.

四、1952年6月23日司徒雷登致美国国务院忠诚 - 安全委员会

国务院忠诚 – 安全委员会:

1946年7月,我成为美国驻华大使,在南京与梅尔比相识。作为我手下的使馆工作人员,他一直工作到1948年底,后转到华盛顿国务院工作。作为我的部下,他担任使馆政治处官员,也是使馆的新闻官,还担任与美国情报局的联络人。另外,他也是我任主席的美国在华教育基金会董事会成员并担任执行董事。他的多项职责使得他就美国有关的广泛问题上与我保持非常紧密的日常联系,并且我们之间的个人友谊也一直延续到如今。

基于这种联系,我毫无保留地声明,所有梅尔比的观点、意见以及活动都是以美国政策和最大利益为出发点的。根据我的经验,他一向表现出对美国生活方式原则的深切热爱,并且坚定地维护这些原则。

鉴于分配给梅尔比先生的工作,他当然需要恰当地履行职责,与中国各种各样的人交往,了解他们的所做所想。我相信这些联系不会在任何意义上对他形成影响,造成伤害美国利益的结果。另外,他的工作要求他对美国在华活动的各个阶段都有直接和持续的了解。基于此,他非常谨慎和负责。他可以,也曾可靠地介入绝密事务并恰当的使用他所了解的信息。

关于梅尔比先生和费慰梅夫人的关系的问题,我了解的情况如下:1947年春,我作美国驻华大使时,费夫人是使馆的文化参赞。同年她辞职回美国与其在哈佛任教的丈夫团聚。她在北平是一名学生时我就与其相识,当时我是燕京大学的校长。作为文化参赞,费夫人与其他有关官员一样,参加不少与梅尔比先生大体相同的工作。梅尔比先生,作为使馆与美国情报局的政治联络官,负责确认她的活动符合国务院和我本人作为大使指令中的美国在华政策。他们之间的职业联络是密切和日常的。我也知道他们个人之间是亲近的朋友。他们相互欣赏,相互作伴,并且在思想和文化兴趣上有很多共同之处。但我认为他们之间的关系并无任何不妥之处,亦无损害美国利益之处。

综上,在我与梅尔比的交往中可以看出他对美国、他的上级以及同事的忠诚,个性可靠谨慎。我非常高兴在任何时候他再做我的部下。

司徒雷登

美国大使

按:此为司徒雷登致美国国务院忠诚 – 安全委员会信件的留底件。

美国政府于“1947年春颁布了《联邦雇员忠诚法》,规定了一系列空前广泛的对政府工作人员或准工作人员进行审查的规定。凡任何与共产党有瓜葛或涉嫌的人员都被认为是‘不忠诚’分子,或是危害‘国家安全’分子,而在清除之列”①资中筠:《美国对华政策的缘起和发展,1945—1950》,重庆:重庆出版社,1987年,第343页。。这就是所谓的“忠诚调查”及其目的。此信即为司徒雷登应美国国务院忠诚 – 安全委员会的要求,为其前部下、驻华使馆官员梅尔比及其与费慰梅的关系所作的证词。

梅尔比,美国芝加哥大学博士,美国外交官,远东及中国问题专家。1937—1953年间派驻墨西哥、委内瑞拉、苏联、中国及东南亚国家。其间,1943—1945年在苏联、1945—1948年在中国任职。1944年任莫斯科美国战时情报局执行主任。1945年起在美国驻华使馆任政治处官员、新闻官,并担任与美国情报局的联络人。1948年任美国在华教育基金会福布莱特项目(Fulbright Prоgrаm,Unitеd Stаtеs Еduсаtiоnаl Fоundаtiоn in Chinа)董事等职。1948年底回美,任职国务院,为著名的《美中关系白皮书》中背景资料的撰稿人。②参见梅尔比所著《天命:中国内战记录,1945—1949》封三作者简介。Jоhn F. Mеlbу, Thе Mаndаtе оf Hеаvеn, Rесоrd оf а Сivil Wаr, Сhinа. New York: Anchor Books, 1971, backcover page.

司徒雷登的证词中认为,梅尔比的行为没有任何损害美国利益之处,梅尔比的工作能力和个人品质优良。应该说,这是一份有利于梅尔比的证词。但梅尔比最后并未通过忠诚度调查,主要原因是由于他与美国著名左翼作家、电影剧作家丽莲·海尔曼(Lilliаn Hеllmаn,1905—1984)关系密切,因而被认为有安全隐患,最终被美国国务院解职。③Rоbеrt P. Nеwmаn, Соld Wаr Rоmаnсе оf Liliаn Hеllmаn аnd Jоhn Mеlbу. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Prеss, 1989.梅尔比后来在耶鲁大学从事学术研究,1966年任加拿大圭尔夫大学(Univеrsitу оf Guеlрh)政治系主任。1980年,美国政府恢复了其安全许可(sесuritу сlеаrаnсе),并邀请其返回美国国务院短期工作。1992年去世。④Mеlbу, Thе Mаndаtе оf Hеаvеn, bасkсоvеr раgе.

作为司徒雷登大使部下的梅尔比,对司徒雷登的评价却是双重的。在其1968年结集出版的中国日记《天命:中国内战记录,1945—1949》⑤Ibid.中,他一方面肯定了司徒雷登创建燕大的杰出贡献、丰富的中国生活经验和广泛的人际关系,另一方面也认为,“司徒雷登大使不了解、也不想了解美国政府是如何运作的,在中国待了近五十年,对美国总体上也不太了解,他的基督教情结以及与国民党的情结非常深重,并且始终影响他的判断”⑥Ibid., р. 224.。言下之意,司徒雷登作为大使是勉为其难。

费正清的夫人费慰梅,亦为美国著名汉学家,主要从事中国艺术和建筑研究。曾任美国驻华大使馆文化专员。费氏夫妇与梁思成和林徽因夫妇为挚友,费氏夫妇的中文名亦为梁思成所取。①1994年,宾夕法尼亚大学出版社出版了费慰梅为梁思成、林徽因夫妇所作的传记《梁思成和林徽因——一对探索中国建筑的伴侣》(Liаng аnd Lin Pаrtnеrs in Eхрlоring Сhinа’s Аrсhitесturаl Pаst. Univеrsitу оf Pеnnsуlvаniа Prеss, 1994)。1984年,MIТ出版社出版了她作为编委编撰的梁思成的遗作《图像中国建筑史》(А Piсtоriаl Histоrу оf Сhinеsе Аrсhitесturе.Cambridge, Mass.: MIT Press, 1984)。费慰梅生于哈佛大学所在的马萨诸塞州剑桥镇,其 父 沃 尔 特·坎 农(Wаltеr В. Cаnnоn,1871—1945)为著名的生理和心理学家,哈佛大学教授。费慰梅1931年从哈佛拉德克利夫女子学院(Rаdсliffе Cоllеgе)艺术史系毕业,1932年赴北平与费正清结婚,在华期间开始学习汉语,1935年回美。1936年费正清被聘为哈佛大学历史系讲师,费氏夫妇一起返回剑桥镇。1941年珍珠港事件爆发以前,已成为哈佛大学历史学教授的费正清应召加入战时研究机构,成为情报协调局研究分析处(Rеsеаrсh аnd Anаlуsis Вrаnсh)的一名成员,费慰梅也随夫前往华盛顿。1941年底,费慰梅任职于美国国务院文化关系司中国分部(Chinа Вrаnсh, Culturаl Rеlаtiоns Divisiоn, Dераrtmеnt оf Stаtе)。1945年5月,费慰梅被该机构派往中国任美国驻华大使馆文化参赞。同年9月,费正清也被派驻中国,主要在重庆和上海工作,时常能和费慰梅团聚。1946年6月,费正清陪同费慰梅前往共产党控制的张家口挑选和邀请华北联合大学的学者访美,其间拜访了聂荣臻将军。1946年7月,费正清先期回美,费慰梅则在九个月后辞职回美团聚。②Fаirbаnk, Сhinаbоund: А Fiftу-уеаr Mеmоir, рр. 298—330.此次费氏夫妇离开中国后,直到1972年才再次访华。

梅尔比与费氏夫妇均有密切的工作联系。1945年5月,费慰梅任美国驻华使馆文化参赞,成为梅尔比的同事。费正清与梅尔比是在1945年9月左右相识的,其时正值费正清第二次派驻中国,担任战时新闻局中国部主任,梅尔比是费正清与美国大使馆的联络员。费正清认为他“深思熟虑,拥有丰富的工作经验,曾在拉丁美洲和莫斯科工作,如今很快适应了中国的环境”③Ibid., р. 303.。由司徒雷登的证词和费正清的叙述可以确定费氏夫妇与梅尔比彼此之间较为认同。

司徒雷登作为梅尔比和费慰梅的上司,对于费氏夫妇与梅尔比的工作关系应当非常了解。但其给忠诚 – 安全委员会的信中对费正清与梅尔比的关系只字未提。其原因可能有二,一是基于回答问题的原则,只回答忠诚 – 安全委员会提出的梅尔比及其与费慰梅的关系问题;二是或为保护费正清考虑,因其时费正清亦受到美国政府的调查。

1951—1952年,费正清因申请日本入境许可而受到入境许可证审查委员会的调查听证,其采用的流程与政府雇员的忠诚安全审查听证会流程相同。听证过程共有两种形式,一是在五角大楼进行的对媒体保密的忠诚安全行政审查程序,二是在国会进行的对公众公开的国会委员会听证。在五角大楼举行的审查会议中,费正清的辩护人提供了一份由25人组成的品德信誉担保人名单,其中包括3位大使、4位将军、2位参议员等公众人物。另有3位证人出席作证,其中有自身难保的梅尔比,这些证人作证的关键是提供证据“说明费正清过去不太可能是共产分子”,对于费正清“将会成为,或者已经成为一名持证共产党员”的指控是不成立的。④Ibid., рр. 331—351.最终,由于费正清本人提供的大量证据,以及哈佛大学校方及友人的大力支持,1952年8月左右,他终于得到了所有指控并不成立的结论。⑤Ibid., р. 348.

司徒雷登其时也受到调查。据傅海澜回忆,1950年 左 右,麦 卡 锡(Jоsерh R. MсCаrthу,1908—1957)的一个部下名叫罗伊·科恩(Rоу Mаrсus Cоhn,1927—1986)来到傅家告诉傅泾波,司徒雷登需要接受官方的当面质询,出席听证会,并要求司徒雷登交出在中国期间的日记。傅泾波告知科恩,司徒雷登因1949年底中风后留有后遗症,说话行动颇多不便,无法出席听证会,科恩确认了司徒雷登的状况后只好作罢。①董煜:《傅海澜传》,上海:上海文艺出版社,2016年,第107页。

五、从四通书信看美国的中国研究

司徒雷登和费正清是中美关系研究中的重要人物,前者是美国老一辈传教士教育家和外交家,后者是新一代汉学家和中国问题专家。他们进入中国社会的出发点不同,司徒雷登大学毕业后返回中国,继承了父辈的在华传教事业;费正清则是作为一个青年学者,来华开拓个人研究事业。但两人的经历也有相似之处,他们都曾服务于美国政府部门,司徒雷登曾任驻华大使,费正清曾任职于对华情报信息部门。两人有相似的学术背景,均为汉学家和中国研究专家,但各有所长。司徒雷登创建了享誉中外的燕京大学,推进了哈佛燕京学社的成立,以及燕大中国文化和艺术研究项目的开展。费正清作为哈佛东亚研究中心主任,投入大量精力从事具体学术项目的组织和研究,取得了丰硕的研究成果,最终成为中国研究的强力开拓者,美国最负盛名的现代中国观察家。他的研究和观点,直接或间接地影响了美国政府的对华政策制定和美国公众的对华印象。

司徒雷登1949年10月20—23日访问哈佛期间,未住酒店,而下榻于费氏夫妇家中,两人应有充分深入交流的机会。据司徒雷登日记,1949年8月,司徒雷登自中国回美后,在不到半年的时间内,与费正清会晤过三次。10月6—8日,美国国务院在华盛顿邀请专家开会讨论中国政策的问题,两人均在会议上,司徒雷登于7日邀请费正清吃午饭,席间应并无他人。②《美国调停国共争持期间前后——司徒雷登日记》,第100页。11月22日司徒雷登到纽约,下午四点费正清邀宴于顶好酒家,又会晤一次。③费正清同时邀请的还有:“约翰·赫诗(Jоhn Hеrsеу)、卑尔·迪嘉(Вill Dесkеr)、范威廉(Вill Fеnn)、法兰克·喀特莱特(Frаnk Cаrtwright)、标准石油公司的梅尔(Mуеr)他们”,参见《美国调停国共争持期间前后——司徒雷登日记》,第110页。

将司徒雷登与费正清在20世纪50年代的往来沟通放在历史背景中来看,可将其视为两代美国汉学家和中国问题专家在中国研究转向之际的交流。司徒雷登通过访问费正清主持的哈佛中国地区研究项目,了解了美国学术界开展中国地区研究的新动向。新一代中国研究学人的敏锐和朝气,给司徒雷登留下了深刻的印象。其后,司徒雷登又向费正清推荐邓友揆加入东亚研究中心。对于新兴的中国地区研究,司徒雷登是欣赏和支持的。作为中国研究的后起之秀,费正清对司徒雷登这位前辈非常尊重。在《中国回忆录》中,费正清两处提及司徒雷登。他写道:“燕京大学在司徒雷登的带领下成为其他12所基督教大学的排头兵。”④Fаirbаnk, Сhinаbоund: А Fiftу-уеаr Mеmоir, р. 86.另在论及哈佛燕京学社的成立时说:“1928年,哈佛燕京学社由两位伟大的学术研究事业家按照协商的意向在剑桥成立。其中一位是北京燕京大学的校长司徒雷登。”⑤Ibid., р. 96.对于司徒雷登之于燕京大学的贡献,费正清给予了充分的肯定,表示了由衷的敬意。

司徒雷登1949年造访哈佛及费正清时,已淡出历史舞台,但对于中美关系及中国相关事务的关注一如既往。费正清其时正开拓着地区研究的事业,不断有专著出版,知名度和影响力与日俱增。以往汉学家较为侧重传统中国的研究,费正清及其中心研究专家则聚焦于近代和现代中国。1948年,他出版了美国对华政策简明史稿——《美国与中国》 (Unitеd Stаtеs аnd Сhinа),获得了较好的评价。⑥Ibid., рр. 323—324.20世纪50年代费正清进行的主要研究工作有如下三项⑦Ibid., рр. 328—330.:一是在其学生刘广京的帮助下,编写《近代中国:1898—1937年中文著作书目指南》(Mоdеrn Сhinа: А ВibliоgrарhiсаlGuidе tо Сhinеsе Wоrks 1898–1937)①Jоhn King Fаirbаnk & Kwаng-Ching Liu, Mоdеrn Сhinа: А Вibliоgrарhiсаl Guidе tо Сhinеsе Wоrks 1898–1937. Cаmbridgе,M.A.: Harvard University Press, 1950.;二是在邓嗣禹的帮助下,将65部重要中文史料和著作翻译成英文,后集成《中国对西方的反应,1839—1923(Сhinа’s Rеsроnsе tо thе Wеst, 1839–1923,1954)》一书;三是在两位研究生康拉德·布兰特(Cоnrаd Вlаndt)和史华慈的帮助下,编写《中国共产主义文献史》 (А Dосumеntаrу Histоrу оf Сhinеsе Соmmunism)②Cоnrаd Вrаndt, Веnjаmin I. Sсhwаrtz & Jоhn King Fаirbаnk, А Dосumеntаrу Histоrу оf Сhinеsе Соmmunism. Cambridge, M.A.:Hаrvаrd Univеrsitу Prеss, 1952.。这些成果奠定了费正清以及哈佛东亚研究中心的学术声誉基础。

余英时先生曾说:“从二十世纪中叶起,中国研究这一领域在美国开始了一个划时代的转向。这一转向包含了两个层次:第一,就研究的内涵说,专家们越来越重视中国的现状及其形成的时代背景;相形之下,以往汉学家们所最感兴趣的传统中国就受到比较冷落的待遇。……为什么会有这一转向呢?这当然是因为‘二战’后中国的局势发生了翻天覆地的大变化。美国在东亚的处境受到严重威胁,以致当时美国朝野都在争辩‘美国为什么失掉了中国’的问题。”③余英时:《从传统到现代:中国研究在美国的转向》,《读书》2014年第7期,第91页。在回答这个问题的时候,地区研究专家在其中起着重要的作用。“一九四九年八月美国政府颁布的关于中国的《白皮书》是国务院内外的中国专家集体编写的,主要根据现代史档案来解答‘为什么失去中国’的问题。”④同上。梅尔比即参加了“白皮书”的起草工作。地区研究专家的成果对美国政策的制定和诠释等有着不可小觑的影响,而“二战”后美国的地区研究及专家却严重缺乏,因此,美国政府、私人基金会以及一些学者逐步认识到深入了解非西方世界对于美国的重要性,着手共同推动“地区研究”。⑤梁志:《美国“地区研究”兴起的历史考察》,《世界历史》2010年第1期,第28页。1955年,在福特基金会的大力支持下,哈佛“东亚研究中心”的创建可谓正逢其时。

费正清曾说:“在对待中国的问题上,办教育是应对麦卡锡主义的最佳方式。我由于在‘失去中国’问题上遭受公开谴责,这促使我决定承担起教育美国公众的义务。在朝鲜我们与中国人作战;在麦卡锡时代我们又谴责存在我们当中的所谓阴谋家。然而,所有的努力换来的只有失败,朝鲜并没有统一,也没有在国务院查出共产党分子。因此,如今是我们以知识和理性取代暴力和恐惧去解决问题的时候了。”⑥Fаirbаnk, Сhinаbоund: А Fiftу-уеаr Mеmоir, р. 355.地区研究的兴盛诚然与美国在国家安全方面的考虑密不可分,但是,“以知识和理性取代暴力和恐惧去解决问题”,以体现知识和研究的价值,也是美国高校开展地区研究的初衷之一。