17世纪西班牙在华方济各会士的文化适应策略*

2021-02-28叶君洋

□ 叶君洋

新航路开辟后,随着西班牙与葡萄牙野心勃勃地探索世界,天主教士纷纷东来。元朝覆灭后,天主教的影响在中国消失殆尽。东西方之间巨大的文化鸿沟,使得无论是中国民众还是官员都对传教士带来的这一宗教倍感陌生。此外,当时明朝实行的“海禁”政策及其对外国人的防范,更是加剧了传教士进入中国的困难。①虽然明朝隆庆帝于1567年宣布解除福建海禁,调整海外贸易政策,但开放的港口有限,且有诸多管理和限制。传教士诸般努力,却始终不得其门而入,以至于范礼安(Alеssаndrо Vаlignаnо,1539—1606)不得不感叹:“岩石!岩石!汝何时得开?”(Ah rосhеr rосhеr!quаnd t’оuvrir аs-tu rосhеr!)②Alvаrеz Sеmеdо, Histоirе univеrsеllе dе lа Сhinе, раrа lе P. Аlvаrеz Sеmеdо, Pоrtugаis. Lyon: Chez Hierosme Prost, 1667, p. 253.

这一情形一直持续到利玛窦(Mаttео Riссi,1552—1610)时代才有了根本的改变。发轫于沙勿略(Frаnсisсо Jаviеr,1506—1552),成型于范礼安,完善于利玛窦的文化适应策略,成为耶稣会士打开中国大门的一把钥匙。通过这一策略,利玛窦逐步融入中国,与儒家士大夫接触交游,声名远播,最终进入紫禁城,并获准留京建堂,为天主教在华立足奠定了坚实的基础。此后,绝大多数来华耶稣会士都遵循这一策略,推动了天主教事业的蓬勃发展。

正因为文化适应策略取得了巨大的成功,它一直是学术界重点关注的对象。这方面的研究很多,然而,中国学者大多将视角集中在耶稣会士身上,而对西班牙方济各会士着墨不多,且由 于 利 安 当(Antоniо dе Sаntа Mаríа Cаbаllеrо,1602—1669)率先挑起礼仪之争等诸多因素,在华方济各会常常被划入反对适应、挑起争斗的一派,而没有得到公正的评价。崔维孝在查阅大量史料的基础上,再现了明清之际西班牙方济各会在华传教史,指出方济各会士具有灵活的传教策略,“随着时间的推移和传教实践的检验,他们终于逐渐改变了态度和立场,并最终与耶稣会传教士站在一起”③崔维孝:《明清之际西班牙方济会在华传教研究(1579—1732)》,北京:中华书局,2006年,第462页。。本文将在这一基础上,深入挖掘方济各会士在华传教史料,具体探究西班牙方济各会士在长期的中国观察过程中形成的文化适应策略。

范礼安从一开始就意识到学习中国知识、中国人的道德观念,尤其是他们的语言的重要性。他指出:“这样一个勤劳智慧而又知书达理的民族,是不会拒绝一些过着圣善生活的神父进入他们的国家,学习他们的语言文字,也许他们最终还能接受我们的圣教,这不仅不会对他们造成危害,还能有力地帮助他们治理国家……”①利玛窦:《耶稣会与天主教进入中国史》,文铮译,梅欧金校,北京:商务印书馆,2014年,第82—83页。因此,当他离开澳门时,曾经留下指令,要求后来的耶稣会士努力学习中国语言,研究中国文化和习俗。这一指令可以看作是后来被利玛窦发挥到极致的文化适应策略的前身。无独有偶,在华方济各会虽然没有像范例安一样的核心领导人物,但他们借鉴耶稣会士的经验,结合自身的传教实践,也形成了独具特色的文化适应策略。总的来说,方济各会的这一策略主要包含五个方面,即学习语言、取汉字名号、易服、学术传教和医疗传教。鉴于以往研究者对方济各会士医疗传教策略已有较为详尽的论述,故本文主要围绕前四个方面展开讨论。②关于方济各会士医疗传教策略,参见崔维孝:《石铎琭神父的〈本草补〉与方济各会在华传教研究》,《社会科学》2007年第1期,第124—133页。作者在文章中不仅详细介绍了方济各会士石铎琭的药物学著作《本草补》,还以点带面,分析了方济各会士通过行医治病来推动传教活动的策略。作者指出,方济各会士曾在澳门与广州设立了药房和医院以治病救人,他们凭借精湛的医术和良好的医德,不仅与广州官员保持良好的关系,还成功地使一些获救的中国人皈依天主教,当他们意识到这点后,便有意识地将行医治病和传播天主教结合起来。

一、学习语言

耶稣会士遵照范例安的指示,开始学习中国语言。但学中文却并不是他们所独有的,方济各会也意识到了这一策略的重要性。事实上,方济各会在语言问题上,曾有着深刻的教训。早期的几批教士,无一通晓中国语言,了解中国文化,导致其入华尝试屡屡失败。以阿尔法罗(Pеdrо Álfаrо,1525—1580)神父一行人1579年第一次尝试进入中国为例,他们行程仓促,准备不足,语言不通,既不能准确表达自我愿望,也难以理解中国官员的意志,只能依靠在广州临时雇用的翻译进行沟通,全程处于被动地位,最终无功而返。③崔维孝:《明清之际西班牙方济会在华传教研究(1579—1732)》,第62—86页。到了17世纪30年代,利安当、雅连达(Gаsраr Alеndа,? —1642)等人入华时,方济各会士才开始正式学习中文。

他们的语言学习过程是多样化的。从学习模式来看,既有集体学习,又有个人学习。1636年,阿脑伯(Оnоfrе Pеllеjа dе Jеsús,生卒年不详)、多明我(Dоmingо Urquiсiо,生卒年不详)、艾佳良(Frаnсisсо dе Jеsús Еsсаlоnа,生卒年不详)三人与三名多明我会士一同来到福建顶头。他们一边等待前往北京的雅连达和马方济(Frаnсisсо dе lа Mаdrе dе Diоs,生卒年不详)归来,④关于二人的北京之旅,参见:同上,第92—98页。一边集体学习中文。而1634年,利安当被教徒捆绑赶出南京,送回福建后,开始在顶头传教,并单独跟随一名姓王的奉教中国文人学习中文。⑤同上,第116页。从授课老师的选择来看,他们既跟随外国传教士学习,有时也聘请中国文人作老师。1672年文都辣(Вuеnаvеnturа Ibáñеz,1610—1691)、卞世芳(Frаnсisсо Pеris dе lа Cоnсерсión,1635—1701)和林养默(Jаimе Таrín,1644—1719)返回中国内地,停留广州时,尚之信安排了一名中国文人教授他们中文。⑥同上,第183页。1676年,石铎琭(Pеdrо dе lа Piñuеlа,1650—1704)和傅劳理(Miguеl Flоrеs,1644—1702)来到福建后,曾跟随多明我会士一道学习语言。⑦同上,第247—248页。1678年入华的郭纳壁(Веrnаrdо dе Еnсаrnасión,1630—1719)首先在多明我会的会院学习中国话,⑧同上,第248—249页。后来在宁德传教期间,又跟随一位中国文人学习汉语。⑨“Bernardus Ab Incarnatione: Epistola ad Provincialem, 19 Dec. 1679” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа, vоl. IV, Rеlаtiоnеs еt Eрistоlаs Frаtrum Minоrum Sаесuli XVII еt XVIII. Quaracchi-Firenze: Collegium S.Воnаvеnturае, 1942, р. 380.

柏里安(Liаm Mаtthеw Вrосkеу)曾经描述过在华耶稣会士的语言培养方案,据他所言,该方案将学习过程分为三个阶段:最初的六个月,主要培养传教士讲官话;接下来的一年半时间,再跟随一位耶稣会师傅学习儒家经典;最后一个阶段则是在两年的时间内,跟着一名华人教师学习课程,这位教师主要以文人的思维针对耶稣会士之前学习过的文章展开写作训练和阅读讲解。①柏里安:《东游记:耶稣会在华传教史1579—1724》,陈玉芳译,澳门:澳门大学出版社,2014年,第187页。此外,耶稣会将一年分为两个学期,一周学习六天,每天两节课。在一天里,上午学习一小时,下午学习四十五分钟,每天都要背诵。周六下午和节假日期间,必须开展适当的娱乐活动,夏天有两个月假期,以放松身心,提高学习效率。②同上,第189页。

从现有的资料看,方济各会士并没有如此周密的培养方案。这或许是因为他们在欧洲时并没有像耶稣会士那样兴办大学、重视教育,因而缺乏课程建设与管理的经验。但无论如何,他们在实践中也摸索出一套适合自身的学习方法。他们重视阅读和口语,并且将学习、复习、练习三者结合起来,学而时习之,提高学习效果:

我们八名教士③即三名方济各会士阿脑伯、多明我、艾佳良,三名多明我会士Frаnсisсо Diеz、Juаn Gаrсíа、Pеdrо dе Chаvеs,以及先期进入中国在顶头传教的多明我会士黎玉范(Juаn Ваutistа Mоrаlеs,1597—1664),方济各会世俗修士Juаn dе Sаn Mаrсоs。参见:“Franciscus A Iesu de Escalona: Relación del Viaje, Cap II” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа,vоl. II, Rеlаtiоnеs еt Eрistоlаs Frаtrum Minоrum Sаесuli XVI еt XVII. Quaracchi-Firenze: Collegium S. Bonaventurae, 1933, pp.248—249.集中在一所男子学校里,学校的老师是一名天主徒,我们在那里学习汉字和官话,直到两个半月前启程前往北京宫廷的神父们回来。这段时间内,我们很平静,我们一边学习中文,一边小心谨慎地生活,以防异教徒迫害我们。……从早晨到吃午饭期间,我们阅读和学习中文,并做一些练习。如果有谁没说官话,而是不小心说了拉丁语或者罗曼语,那么他就跪下来为炼狱中的灵魂祈祷,念一遍“主祷文”(Pаtеr Nоstеr)或者“圣母经”(Avе Mаriа)。晚间祷告之后,我们复习上午的课程并进行练习。④Ibid., рр. 249—250.

1636年入华的艾佳良留下的这段纪实描述,为我们考察在华方济各会士的语言学习过程甚至于他们的生活场景,都提供了绝佳的信息。对于方济各会士而言,陌生的异文化环境,能够提供丰富的语料,促进语言能力的提高,但又使他们处于潜在的迫害中,从而不得不小心谨慎,以保障人身安全和语言学习。这种迫害不仅仅来自于异教徒的敌视,有时候社会动乱也会对传教士造成致命的威胁。

石铎琭的语言学习过程就是一个典型的例子。1677年,石铎琭曾在穆阳跟随万济国(Frаnсisсо Vаrо,1627—1687)学习语言。在此期间,由于村子常常受到海盗的骚扰和洗劫,石铎琭总是随身携带祈祷书和语言学习书籍,以便随时逃跑。⑤“Petrus de la Piñuela: Epistola ad Provincialem, 1 Nov. 1677” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа, vоl.IV, р. 266.他始终不忘语言学习,危急时刻甚至都没有抛下相关书籍:

海盗来了,距离村子只有四分之一里格。……我立刻起床,顾不上别的东西,拿起一本语言书就冲到外面,甚至连袜子都没来得及穿上。⑥“P. Fr. Petrus de la Piñuela: Relato missionis de Fukien, 30 Dec. 1684” . In: Georges Mensaert, Fortunato Margiotti and Antonio Sistо Rоssо, еds., Síniса Frаnсisсаnа, vоl. VII, Rеlаtiоnеs еt Eрistоlаs Frаtrum Minоrum Hisраnоrum in Sinis qui а. 1672–1681 Missiоnеm Ingrеssi Sunt. Roma: Collegium S. Antonii, 1965, p. 1157.

石铎琭这种刻苦的学习精神,使得他的汉语水平得到了极大的提升。正因为其语言水平出众,1685年,当伊大任(Веrnаrdinо dеllа Chiеsа,1644—1721)主教需要巡视自己的管辖区时,石铎琭被指派成为伊大任的向导与翻译。⑦崔维孝:《明清之际西班牙方济会在华传教研究(1579—1732)》,第306页。

除了日常学习与训练外,方济各会士还格外重视语言的运用,利用一切可以利用的机会,反复操练自己的中文。石铎琭将语言学习融于传教实践中,强调反复与中国人对话交流是学习汉语的唯一有效方法。①“P. Fr. Petrus de la Piñuela: Relatio Missionis de Fukien, 30 Dec. 1684” . In: Georges Mensaert, Fortunato Margiotti and Antonio Sistо Rоssо, еds., Síniса Frаnсisсаnа, vоl. VII, р. 1156.利安定(Agustín dе Sаn Pаsсuаl,1637—1697)在自己的信件中,对于某些事物的描述,常常利用中文对音,而不使用西班牙语或拉丁语单词。比如,在一封寄给文都辣的信中,他使用“tоsiе”来拼写“多谢”,“sing”来拼写“姓”,“kао-хing”来拼写“高声”,种种例子,不胜枚举。②“Augustinus A S. Paschali: Epistola ad P. Bonav. Ibañez, 26 Nov. 1679” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа, vоl. III, Rеlаtiоnеs еt Eрistоlаs Frаtrum Minоrum Sаесuli XVII. Quaracchi-Firenze: Collegium S. Bonaventurae,1936, рр. 504, 513, 514. 这三个词对应的西班牙语分别为“Muсhаs grасiаs” “ареllidо” “еn vоz аltа”。

与此同时,传教士还重视语言学习教材的编写,以便为新来的教士提供参考资料。耶稣会士是这方面的佼佼者,如罗明坚(Miсhеlе Ruggiеri,1543—1607)的《葡汉辞典》(Diсiоnáriо Pоrtuguês-Сhinês),金尼阁(Niсоlаs Тrigаult,1577—1628)的《西儒耳目资》等。方济各会士也不甘落后,石铎琭整理和编辑其汉语老师万济国的《华语官话语法》 (Аrtе dе lа Lеnguа Mаndаrinа)。他不仅对原稿内容进行了校订,还附上了自己撰写的弁言,并收录了意大利籍方济各会士叶尊孝(Ваsiliо Вrоllо dе Glеmоnа,1648—1704)的《解罪手册》(Соnfеsiоnаriо)。1703年,石铎琭在广州正式出版了该书,使其成为世界上第一部正式刊行的汉语语法专著。17世纪末,叶尊孝在利用前人词典编纂成果的基础上,参考《字汇》等中文辞书,借鉴中国字典的编写方式,结合传教实际,又编写了两部汉语—拉丁语手稿词典。这两部词典虽然在当时并未正式出版,仅以抄本形式流传,却对其他入华传教士,如方济各会士康和子(Cаrlо Оrаzi dа Cаstоrаnо,1673—1755)的汉语学习起到了积极作用。③更多有关明清之际在华传教士词典编写的情况以及叶尊孝词典手稿的研究,参见杨慧玲:《〈汉字西译〉考述》,《中国典籍与文化》2011年第2期,第118—125页;杨慧玲:《19世纪汉英词典传统——马礼逊、卫三畏、翟理斯汉英词典的谱系研究》,北京:商务印书馆,2012年,第50—95页。

总之,通过自成一套的学习系统,方济各会士努力学习中文,迈开了其文化适应的第一步,为传教事业的发展奠定了基础。

二、取汉字名号

为了快速融入中国社会,入华传教士常常会给自己起一个汉名。名字是传教士入华后面对中国民众需要回答的第一个问题,但这个看似简单的问题,却是不易回答的。中文并非西文那样的拼音文字,双方存在的语言文化鸿沟,使得传教士必须将自己的名字译为汉语。但汉字一字一音,一字一意的特点,极大地阻碍了传教士姓名的翻译。

为了解决这一问题,后来的传教士,无论是耶稣会士,还是托钵修会士,都十分小心地为自己取合适得体的汉名。方济各会士也十分重视取汉名,卞世芳神父在寄往马尼拉的信中曾经强调,菲律宾新派遣入华的传教士到来之前,必须要把他们的西文姓名告知身在广州的传教士,以便提前为他们取好汉名。④“Franciscus A Conceptione Peris: Epistola ad Provincialem, 9 April. 1679” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа, vоl. IV, р. 27.

方济各会士取名的一般方法是:首先他们根据自己西文姓名的发音或者意义,来确定中文姓名的发音,然后再小心谨慎地选出符合这一发音的得体的汉字,以便和中华文化相适应。兹举数例,加以说明。Вuеnаvеnturа Ibáñеz,以其名Вuеnаvеnturа的后三个音节为基础,根据其发音取名“文都辣”。Pеdrо dе lа Pinuеlа,以其名Pеdrо的拉丁文形式Pеtrus为基础,根据Pеtrus原意“石头”来确定其汉姓“石”,再以trus之发音,确定其汉名“铎琭”。Jаimе Таrín,根据其姓Таrín的最后一个音节来确定汉姓“林”,再以其名Jаimе为基础,根据其发音确定汉名“养默”。Agustín dе Sаn Pаsсuаl,根据其名Agustín的第二个音节,取汉姓“顾”,再以Agustín的第一个和最后一个音节为基础,取汉名“安定”。Miguеl Flоrеs,以其姓Flоrеs的第一个字母为基础,取汉姓“傅”,再根据其姓后五个字母lоrеs的发音,取汉名“劳理”。

可见,在确定中文姓名时,方济各会士较为灵活,不拘一格。没有机械地套用西文姓对应汉姓,西文名对应汉名的规则。他们既可以以名作姓,又可以以姓为名。既能以音取名,又能依意取姓。有时候还会根据实际需要,对既定姓名进行调整。1677年,利安定来到山东,意图恢复利安当开辟的教区。彼时利安定尚叫顾安定,他根据耶稣会士汪儒望的建议,改“顾”姓为“利”姓,从而在山东官员面前,谎称自己是利安当的弟弟,以便名正言顺地接管教堂。①崔维孝:《明清之际西班牙方济会在华传教研究(1579—1732)》,第253—254页。通过这一个小技巧,利安定成功收复了方济各会在中国内地所建立的第一座教堂。

后来随着来华方济各会士对中华文化了解的不断深入,他们所取的汉名越发呈现出多样化的趋 势。如Juаn Fеrnándеz Sеrrаnо 取 汉 名“王 雄善”,Miguеl Fеrnándеz 取汉名“南怀德”等等,似乎已经摆脱了其西文名原本发音的限制,取名方式更加灵活,更加符合中华文化。②关于1579—1700年间入华的方济各会士西文名和汉名对照表,参见:同上,第467—471页。

方济各会士也和耶稣会士一样,为自己取字号。利安定在1679年写给文都辣的一封信中就曾提到时任耶稣会中国副省区会长的南怀仁(Fеrdinаnd Vеrbiеst,1623—1688)向他索要一份在华方济各会士的姓名和号:

南怀仁神父请我告诉他我们的传教士的中文名(nоmbrеs siniсоs)、姓(ареllidоs)和号(hао);我只知道您和傅劳理的名字,其他的兄弟,我只知道姓(sing),而不知道号(hао)。请您告诉我详情,以便我告诉南怀仁神父。③“Augustinus A S. Paschali: Epistola ad P. Bonav. Ibáñez, 26 Nov. 1679” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа, vоl. III, р. 514.

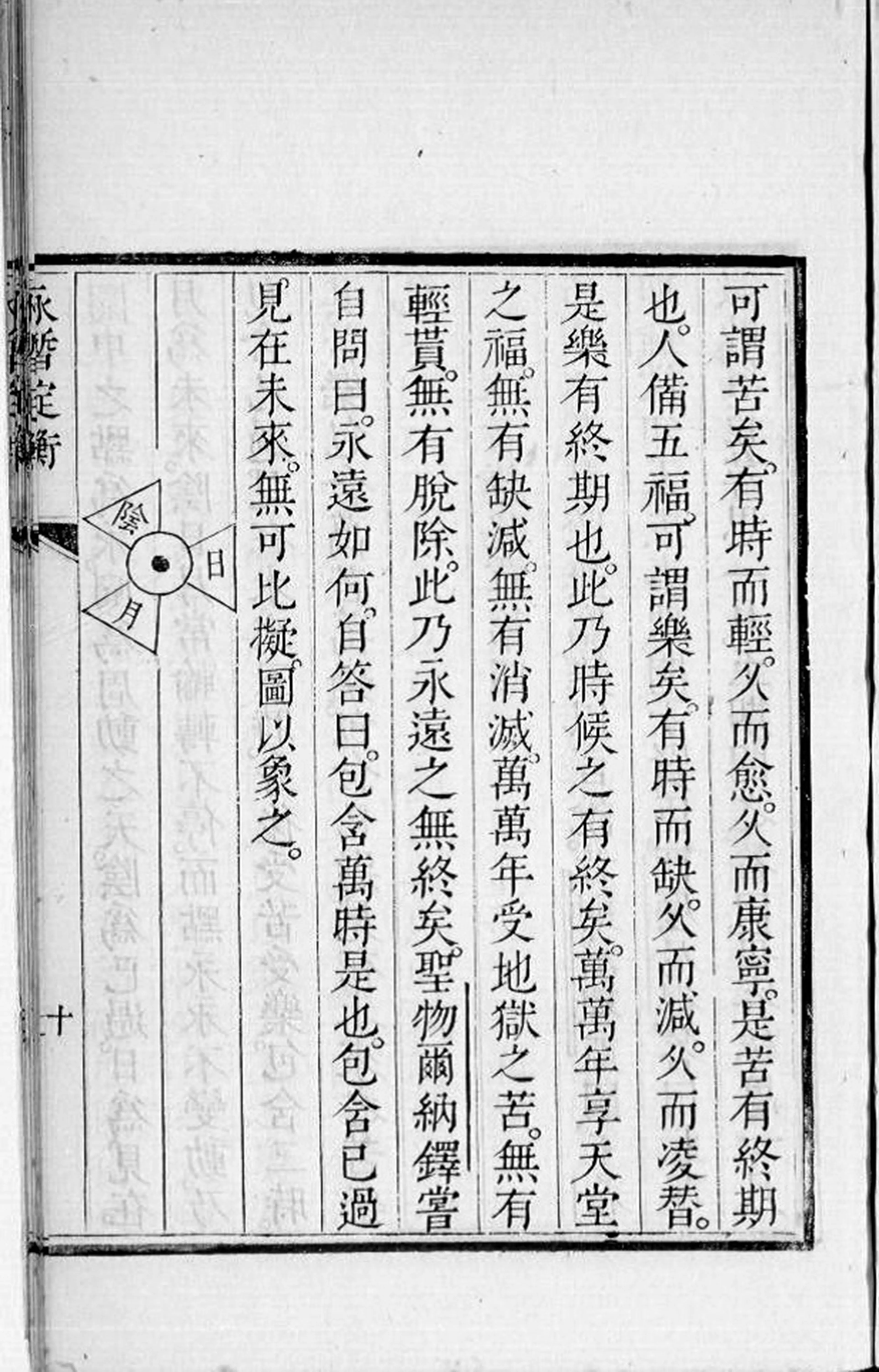

可以看出,不仅是耶稣会士,取字号的做法在当时已经成为方济各会士内部的通行做法。方济各会士在取字号时灵活多样,几乎不参考其西文名,而是更加倾向于中国本土化,如文都辣号道济,卞世芳号天卉,林养默号道微,丁若望(Juаn Mаrtí,1635—1704)号俨思,石铎琭号振铎,利安定号惟止,利安宁(Mаnuеl dе Sаn Juаn Ваutistа,1656—1711)号 惟 吉,柯 若 瑟(Jоsé Оsса,1659—1735)号亦临,麦宁学(Веrnаrdinо dе lаs Llаgаs Mеrсаdо,1655—1713)号止文,恩懋修(Jоsé Nаvаrrо,1655—1709)号明德,等等。④关于传教士的尊名到底是字还是号的讨论,参见叶君洋:《再论Mаttео Riссi之汉名“利玛窦”及尊名“西泰”》,《北京行政学院学报》2017年第6期,第119—125页。字号的运用不仅限于和社会上层的交往,方济各会士刊印的书籍在注明作者和校订者的时候,有时也会特意标明传教士的字号,以建构和凸显其所谓“西洋文人”的气质。如石铎琭17世纪末出版的《永暂定衡》,其扉页便印有“石铎琭振铎父述。柯若瑟亦临父、仝会林养默道微父仝订。麦宁学止文父、值会恩懋修明德父准”(见图1)。

图1 石铎琭《永暂定衡》扉页

三、易服

自从利玛窦在瞿汝夔的建议下,蓄发易服,并凭借科学知识和自身魅力成功融入士大夫交游圈后,易服就成为来华传教士融入本土通行的策略之一,也是文化适应策略的重要组成部分。

尽管传统上认为方济各会一开始反对耶稣会的传教方法,但双方似乎在易服问题上达成了共识。方济各会在欧洲属于托钵修会,会士们追求神贫,视财产为身外之物,以简朴和贫穷的方式来宣讲福音。初入中国的老一代方济各会士也继承了这一欧洲模式,麻布赤足、沿街传教,与中国文化习俗格格不入,引来民众不解的目光,甚至一位文人曾问艾佳良:“你没有比你身上的这些穿戴更好的凉鞋和丝绸长衫吗?”①崔维孝:《明清之际西班牙方济会在华传教研究(1579—1732)》,第102页。

继承了前辈失败的教训和耶稣会成功的经验,新一代方济各会士不仅放弃了“赤足”的习惯,开始穿鞋子,还十分重视服饰问题。就像沙勿略早期在日本的经历一样,他们已经意识到,不穿着体面的衣服,就无法融入中国社会。石铎琭就曾经直言不讳地给马尼拉的上级指出,新派遣的传教士所穿之服饰,不符合中国习惯,必须要重新置办别的衣服。②“P. Fr. Petrus de la Piñuela: Epistola ad Michaelem A S. Maria, 21 Oct. 1676” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа, vоl. IV, р. 1137.对于衣服的具体要求,利安定有过一段描述,他说:

为了拜访他们(指官员——笔者注),每名传教士必须要有一套专门的丝绸服饰。……因此,我们想提醒您,如果我们(在菲律宾)有产自新西班牙的、粗细适度、暗褐色的料子,那用它来做长衫真是再合适不过了。至于穿在上面的短衫,坦诚地说,它总是黑色的,可以用上述料子或者粗花呢来做。由于这种类型的短衫在中国从来没有,因此中国人很喜欢。③“Augustinus A S. Paschali: Epistola ad Provincialem, 20 Aug. 1677” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа,vоl. III, р. 461.

基于此,尽管方济各会常常被经费不足的问题所困扰,但总是会为新来的传教士预留出资金,以置办符合中国特色的服饰。比如,1678年郭纳壁从菲律宾来到福建时,仅购买服饰一项,便花掉六个银比索,而同一时期方济各会士在福建雇用的仆人的年薪仅为七八个银比索,不难看出这笔开销显然不是一个小数目,由此可见方济各会士对服饰的重视。

四、学术传教

传统上认为,耶稣会士坚持上层路线,利用学术传教,与士大夫谈经论道,希望通过自上而下的方式来皈化中国,而方济各会士则坚持下层路线,扎根民间,与劳苦大众同吃同住,以期劝化更多的“普通灵魂”。然而,与柏里安(Liаm Mаtthеw Вrосkеу)在《东 游 记》(Jоurnеу tо thе Eаst: Thе Missiоn tо Сhinа,1579–1724)中展示的耶稣会士也积极开展下层路线的图景类似,方济各会士并不排斥学术传教,相反,他们与文人发生了广泛的互动。

明清之际,最早开始学术传教的方济各会士应为利安当。1649年第二次入华后,利氏积极学习中文,并在中国文人的帮助下开始阅读中国典籍。虽然利安当对中国文人存有偏见,认为他们“勃勃雄心、耽于声色和贪得无厌”而将其暂时排除在方济各会传教客体之外,④崔维孝:《明清时期方济会与耶稣会在华传教客体对比分析》,《历史档案》2007年第2期,第17页。但他却十分关注儒家思想与天主教思想的异同。通过对“四书”的研读,在尚祜卿的协助下,他完成了自己的重要代表作《天儒印》,尽管孟德卫(Dаvid Еmil Mungеllо)坚持认为《天儒印》并非利安当一人的作品,而应该是他和尚祜卿合作的结晶,“因为利安当没有能力写出这样一本需要深厚中国儒学功底的书,同样,尚祜卿对基督教义的理解也不足以写出这本书”⑤孟德卫:《灵与肉:山东的天主教,1650—1785》,潘琳译,张西平审校,郑州:大象出版社,2009年,第37页。。但无论如何,《天儒印》的出版,彰显着利安当汇通天儒的努力。正如张铠研究员所言,利安当要“找出两者相近似之处,以便拉近中国文人与基督教教义的距离”⑥张铠:《西班牙的汉学研究(1552—2016)》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第293页。,这标志着他迈出了学术传教的第一步,“通过《天儒印》,利安当试图说明在儒家学说与基督教教义之间潜存着一种一致性,因此在与士大夫的交往中,利安当显示出一种‘合儒’的取向”,尽管此时他还是难以容忍中国教徒祭祖、祭孔的行为。①张铠:《西班牙的汉学研究(1552—2016)》,第298页。通过自己的传教实践,利安当与魏学渠、尚祜卿等士大夫建立了良好的关系。②方豪:《中国天主教史人物传》(中),北京:中华书局,1988年,第108—113页。此外,他还写信请求马尼拉派遣语言过硬、学识渊博的传教士前来中国,以便能更好地和士大夫阶层打交道,因为他敏锐地观察到,在这些文人中,有一些人非常有权势,对传教事业至关重要。③“Antonius A S. Maria Caballero: Epistola ad P. Provincialem, 7 Mart. 1659” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа, vоl. II, рр. 468—469.

但遗憾的是,利安当对中国典籍的研究随着康熙历狱的爆发而被中断,方济各会早期的学术传教实践也随之告终。当方济各会士再次返回中国内地时,随着对中国了解的不断深入,他们对士大夫的态度也进一步发生变化,不再将其完全排除在传教客体之外。④崔维孝:《明清时期方济会与耶稣会在华传教客体对比分析》,第19—20页。他们继承了利安当这一学术研究传统,积极与士大夫谈天论儒,利安定便是这一实践的代表人物之一。利安定在初入中国,稽留福建时便开始与文人士大夫打交道。他意识到欧洲的传教模式在中国行不通,传教士必须要采取适合中国国情的传教礼仪:

在中国,不能在大街上和广场上传教,而要在教堂里。异教徒们来到教堂,我们要按照他们的习俗,礼貌地接待他们,然后在教堂的厅里向他们传播福音。他们和我们争论并提出他们的疑惑。这是我们在中国发现的最好的传教方式。⑤“Augustinus A S. Paschali: Epistola ad Provincialem, 29 Iulii 1675” . In: Anastasius Van Den Wyngaert, ed., Síniса Frаnсisсаnа,vоl. III, рр. 422—423.

尽管这里利安定使用了所指较为宽泛的“异教徒”一词,但毫无疑问,真正能来教堂参与辩论并提出疑问的,基本都是受过教育的文人士大夫。可见,利安定已经认识到沿街传教的方式不适合中国国情,必须要在教堂内,通过与文人进行理性的辩论,才能彻底说服他们。与利玛窦等耶稣会士类似,面对“敬鬼神而远之”的儒家士大夫,利安定的传教策略也是“尽量不谈那些为中国人难以接受的‘启示神学’,而是采用托马斯·阿奎那(Тhоmаs Aquinаs,1225—1274)的神学理论和方法,对他所宣讲的教义进行说理性论证”⑥孙尚扬、钟鸣旦:《1840年前的中国基督教》,北京:学苑出版社,2004年,第128页。。利安定明白,妥善回答中国人提出的学术问题对天主教的生存与发展意义重大,必须以学术探讨的方式,对神学问题进行推理。因此他也曾致信马尼拉,希望上级能派遣一些高素质的传教士前来。⑦崔维孝:《明清时期方济会与耶稣会在华传教客体对比分析》,第22页。

1676年入华的石铎琭,继续发扬利安定这种策略,加强与文人士大夫的交流。在传教过程中,他凭借自身的人格魅力和学识,结交了不少地方名士,如其旅居江西南安府期间与刘凝的友谊,便是一例。其宗教作品《默想神功》一书的校阅者,竟达到7位之多。⑧分别为:赵师瑗、赵希隆、刘凝、李日宁、李长祚、甘作霖、吴宿。参见石铎琭:《默想神功》,载张西平、任大援编《梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流史文献丛刊》,第一辑,第三十八册,郑州:大象出版社,2014年,第603页。石铎琭在华传教28年,始终坚持“平民传教”与“学术传教”相结合的方针,既能以通俗易懂的语言写出主要针对下层民众的《圣教启蒙指要》《听弥撒凡例》等天主教入门性读物,又能文雅地以理性推论的方式写出《永暂定衡》等思辨性较强的作品。在《永暂定衡》中,石铎琭讨论了较为抽象的“永远”和“暂时”这一对概念,核心思想是强调肉躯暂而灵魂永,劝人不要耽于享乐,而应该“弃暂福而冀永福,甘暂苦而远永苦”。⑨石铎琭:《永暂定衡》,巴黎法国国家图书馆,сhinоis 7030,“自序”,f. 3v。他谈道,信德于人,如树之根,无信德即无望德,无望德则不信上主为万物之原。为了突出信德的重要性,石铎琭指出“先可知,后可愿,不知则不愿”,这显然是对朱熹“知先行后”思想的化用。①石铎琭:《永暂定衡》,“正文”,f. 3r。在谈到“永远无终”这一概念时,他又化用“赤乌”和“崦嵫”的文化概念,提出“赤乌经天则为昼,沦于崦嵫则为夜”。②同上,“正文”,f. 12r。在解释“永远”这一抽象概念时,石铎琭甚至选择使用图像(见图2)来辅助说明:

图2 石铎琭《永暂定恒》正文f. 10r

石铎琭进一步解释道:“圆中之点为永,圆为周动之天,阴为已过,日为见在,月为未来。阴日月常轮转不停,而点永永不变动。”③同上,“正文”,f. 10v。这些推理论证,与儒家士大夫的世俗理性精神两相符合,在文人群体中引起了积极反应,如韩雋便称赞石铎琭“饶有大儒之丰裁”④同上,“韩序”,f. 2r。。

可见,从利安当时代开始,方济各会士便采用了学术传教的策略。新一代方济各会士继承和发扬了利安当理性思辨的精神,以学术传教为基本策略,加强了与士大夫的交流,促进了传教事业的发展。

结 论

从1579年以阿尔法罗神父为代表的第一批传教士尝试在华立足,到1633年利安当成功进入中国,再到17世纪末、18世纪初他们决定领取印票留华传教,西班牙方济各会的传教事业得到极大发展。在这150年间,随着方济各会士对中华文化和中国社会现实理解的加深,他们的传教模式和路线也在不断发生变化。诚然,较早的一批方济各会士确有不尊重中国文化、生搬硬套欧洲传教模式的做法,利安当也确实率先挑起了礼仪之争,但不可否认的是,自1649年利安当第二次入华开始,尤其是1672年文都辣带领新招募的传教士从欧洲归来后,方济各会士的传教策略发生了明显的转型。他们在长期的中国观察中,逐步融入中国社会,并结合自身实际,摸索出以学习语言、取汉字名号、易服、学术传教和医疗传教为主要特色的文化适应策略,极大地推动了他们与中国社会的良性互动,保障了传教事业的发展。可见,将方济各会士归入挑起争端、反对适应的一派是有失偏颇的。这也提示我们,在今后的研究中,应该着力发掘西班牙方济各会士传教史料中的重要信息,全面、客观地评价方济各会在华传教特点,为进一步深入分析他们的传教实践和传教著作奠定基础。