“我皇上”可用于称谓前朝皇帝是客观事实

——兼复张志先生质疑

2021-02-26胡铁岩

胡铁岩

(浙江电子科技大学, 浙江 杭州 310012)

自1954年王利器先生在恩华《八旗艺文编目》中发现张宜泉《春柳堂诗稿》以来,关于《春柳堂诗稿》究竟是不是乾隆时期作品就一直存在激烈的争论。作为新红学创始人,胡适先生也十分关注这一问题。1956年,他在《春柳堂诗稿》影印本之留白处写下了长批,全面表达自己对《春柳堂诗稿》写作年代的看法:

此序提及乾隆丁丑(廿二年,1757)增试五言八韵。此外,此集中无一个年月甲子可供考证。曹雪芹死在乾隆壬午除夕,即乾隆廿七年除夕,当1763年二月十二日。宜泉作此序时,已在“书剑飘零三十年”之后,约四十多岁,或近五十岁时,其时当在乾隆时,故称“我皇上”。他的年岁大概和雪芹差不多,大概稍小几岁。

乾隆廿七年1763(1)乾隆廿七年应为1762年。下距嘉庆廿四年(1819),凡五十六年。故此人不是嘉庆廿四年的举人兴廉,当无可疑。

乾隆廿七年下距光绪己丑(1889),凡一百二十六年,而其孙张介卿尚存,也很奇怪!

胡适 一九五六、三、十四夜

此人五十岁时,两儿尚幼。假定他五十岁当乾隆四十年(1775),下距光绪己丑,也有百十四年![1]413

在这条长批中我们可以清楚地看到,胡适先生虽然倾向于《春柳堂诗稿》为乾隆时期作品,但其举证却是正反两方面举证。正面举证只有一条,是依据诗集自序提到的“乾隆丁丑(廿二年,1757)增试五言八韵”和“我皇上”一词,认为应是乾隆时期作品;反面举证却有两条:一是提及“此集中无一个年月甲子可供考证”,二是认为“乾隆廿七年下距光绪己丑(1889),凡一百二十六年,而其孙张介卿尚存,也很奇怪!”这是十分罕见的情况,说明胡适先生在认定《春柳堂诗稿》的写作时间上是底气不足的。然文献检索证明,胡适先生的这个唯一证据——“我皇上”一词,虽然在多数情况下是用来称谓当朝皇帝的,但也有很多用来称谓前朝皇帝和历朝皇帝的使用事例。故胡适先生主张《春柳堂诗稿》是乾隆时期作品的这个唯一证据是难以成立的。

2015年,笔者刊文《“我皇上”一词用于称谓前朝皇帝事例举隅》(以下简称《举隅》)[2],举出清代文献中8个用于指称前朝皇上和历朝皇上的事例,以证明仅靠“我皇上”一词并不能证明《春柳堂诗稿》就是乾隆时期作品。拙文刊出后,有学界同好提出了一些不同看法,这很正常,然张志先生在其大作《“我皇上”称谓前朝皇帝八个例证的考证讹误》(以下简称《考证讹误》)》[3]中,却将拙文所举“我皇上”一词可用来称谓前朝皇帝的8个使用事例完全否定,这却令人出乎意料。为进一步辨明“我皇上”一词是否可以用于称谓前朝皇帝,推进《春柳堂诗稿》写作年代研究的深入,笔者愿秉承持谨求实的态度,对张志先生提出的质疑逐一加以回复。不当之处,还望张志先生继续不吝赐教,也望学界方家给予批评指正。

一、“例一”《御制平定青海碑文》中的“我皇上”

拙文所举的第一个事例,是雍正皇帝登基后撰写的一篇碑文,题为《御制平定青海碑文》。在这篇碑文中,雍正称其父康熙皇帝为“我皇上”。笔者所引这篇碑文出自《四库全书》。对于笔者所举的这一事例,张志先生完全予以否定:“非常遗憾的是,胡先生所举的这个例证存在着明显的错误。这错误表现在两个层面上:一是文献本身误用,一是选用文献不当。”并举出故宫博物院编印的《故宫珍本丛刊·平定准格尔方略》中的《御制平定青海碑文》中不是“我皇上”而是“我皇考”以为根据。

对于张志先生这一指责,笔者颇难理解。确实,《四库全书》本与《故宫珍本丛刊》本存在词语差异,但是用今人所编纂的《故宫珍本丛刊》中的稿本来否定《四库全书》本是不恰当的。雍正皇帝《御制平定青海碑文》作于雍正二年。根据检索,雍正皇帝撰写的《御制平定青海碑文》不仅在北京国子监刻碑树立,在全国其他地方也都有树立,其文字版本也不只有一种。到乾隆三十八年开始编纂《四库全书》时,相隔已有50年,而到《四库全书》编成时,时间更是超过了一甲子。也就是说,《四库全书》本的《御制平定青海碑文》是最晚的版本。众所周知,《四库全书》的编纂和审核是有极为严格程序的,最终以朝廷名义正式刊布。张志先生拿一个并未经过严格审核、也没有正式刊发的故宫保存稿本来否定《四库全书》正式刊本,是否合适,还望张志先生细酌。

《四库全书》为什么要在《御制平定青海碑文》中将有“我皇考”和“我皇上”两种不同称谓用语的情况下,选用“我皇上”而未选“我皇考”?其原因不得而知。然以《四库全书》的严苛编纂、审查程序而言,或事出有因。由于编纂者粗心将“我皇考”讹为“我皇上”的可能性不敢说没有,但的确并不是很大。张志先生若能根据其所发现的词语差异,来对“我皇上”的不同文本加以比较,探讨版本上存在的差异及其造成的原因,倒不失为一件很有价值的事情,但张志先生却未能如此做,这是很令人遗憾的。

二、“例七”《康熙侠义传》、“例八”《马贼讨俄之檄文》中的“我皇上”

张志先生在其《考证讹误》第二部分将拙文“例七”“例八”归为一类。认为以“例七”“例八”中的“‘我皇上’一词作为称谓前代皇帝的例证,甚为牵强,没有说服力。”[3]

1.笔者所举的“例七”出自清末贪梦道人的通俗小说《康熙侠义传》。书中倭侯爷有一段话:

贤弟,你乃是聪明人。天下大势,合久必分,分久必合。自前明崇祯甲申年,流贼李自成作乱,天下刀兵四起,吴三桂请我国圣人入关以来,赶走李自成,灭了张献忠,天下赖以太平。今又有妖逆作乱,上干天怒,下招人怨,不久必被大兵所灭。我皇上自定鼎以来,省刑罚,薄税敛,恩威并施,赏罚分明,以天下黎民为重。这些不知时务妖逆,任意胡为。

笔者认为这段话里所使用的“我皇上”一词,因为有“自定鼎以来”的限定,所以既是指小说故事发生背景下的当朝皇帝康熙,也包括“定鼎”之时的前朝顺治皇帝。“我皇上”一词在这里是指两朝皇帝。而张志先生却认为“例七”中“我皇上”一词的使用含义只能是指单个皇帝:“要么把‘我皇上自定鼎以来’视为一个‘固定语句’,则此语专指顺治皇帝;要么把其中的‘我皇上’一词看成是称谓当朝皇帝的官方专门术语,指康熙皇帝,二者必居其一”,甚至还提出“似也存在着‘我国的皇上’的省写可能性”[3]。看了张志先生的这些机辩,笔者只能付之无奈。既然可以做二选一的逻辑选择,就说明张志先生的主张本身具有或然性,如果真有人选择是指顺治皇帝,岂不令张志先生尴尬?另外,“存在着‘我国的皇上’的省写可能性”更让人无语,对于“我皇上”这样一个自古以来就有的特定称谓语,在清代,难道真会有谁把它当作“‘我国的皇上’的省写”吗?

2.笔者所举的“例八”出自清末一篇《马贼讨俄之檄文》中的一段话:

大清满洲忠义军营务总处为出示檄告众人事:惟俄国者,自古凌辱我皇上,蹂躏我邦土,戕害我生民,实为大清之寇仇。

张志先生认为《马贼讨俄之檄文》这段话中出现的“我皇上”一词,如果释为称谓前朝皇帝或历朝皇帝,有两点不可靠:一是“存在着先天不足之处:‘译’自日文,不是中文原文”,存在翻译不准确的可能;二是再提“‘我皇上’即是‘我国皇上’的省称”的可能性。他的原话是:“胡先生试图将这里的‘我皇上’一词论证为可称谓前朝皇帝的词语的意图却是非常明显的。然而,这个例证本身却存在着致命的先天不足之处:从文中‘凌辱我皇上,蹂躏我邦土,戕害我生民’的排比句式来看,三句中的‘我’字似都是‘我国’一词之省称,‘我皇上’即是‘我国皇上’的省称,因为‘我邦土’、‘我生民’未见作为官方专门术语使用之例。既如此,则这里省写‘我国皇上’为‘我皇上’一词也就不是官方规定的那个专门称谓当朝皇帝的术语了。”[3]并因此得出“胡先生把它作为例证同样是甚为牵强的,没有说服力”的结论来。

关于第一点,就一般情况而言,确实存在翻译不一定准确的可能性,但在这个具体事例中,这种可能性是不存在的。随便翻翻光绪年间的各种报刊文牍,“我皇上”“圣天子”触目皆是,是使用频率极高的常用词语,而且属于不允许用错的词语。说常驻中国的日本记者不知道“我皇上”一词的准确使用含义,张志先生您自己相信吗?至于第二点,将“我皇上”的含义解释成为“我国皇上”的省写,这是在例七《康熙侠义传》质疑中刚刚用过的套路,同一质疑方法不该重复使用的。

三、“例三”《宋元经解删要序》中的“我皇上”

张志先生《考证讹误》第三部分,对拙文“例三”进行了否定,认为“此例属于胡先生对张廷玉文的误读、误解。张文中的‘我皇上’一词称谓的就是当朝皇帝。”

张廷玉《宋元经解删要序》没有标注写作时间。我是依据该序文中下面这段话,判断该序文是张廷玉在乾隆初年所写的:

康熙癸巳(康熙五十二年),望溪蒙诏入南书房,与共晨夕,叩其删取大旨,颇与余同志,盖十余年间,虽舟车奔迫,未尝有一日之辍焉。其取之慎,凡注疏大全,皆数周而后及此。首《诗》、《书》,次《易》、次《春秋》,皆毕于辛卯之秋。其冬,以牵连赴诏狱,在狱始治《三礼》,而苦其书之难致。及出狱未兼旬,荷圣祖仁皇帝搜扬,置诸禁近,俾校文史,赐以第宅,资粮、饮食、衣服一取给于内府。我皇上嗣大历,服推先帝遗德,赦其子孙宗族并归田里,其心益宽然一无所累,公事之暇,日有孜孜。又十余年,而后诸经之说续备,其所删取,又再遍焉。望溪向余每言两朝圣天子覆帱之恩,未尝不流涕也。

“我皇上嗣大历”指雍正即位,“赦其子孙宗族并归田里”指雍正即位当年赦免方苞家族之事。方苞于雍正三年底进京,雍正四年上朝任事。“又十余年”是指方苞回京任事之后,又“而后”才开始了“诸经之说续备。其所删取,又再遍焉”的工作阶段。也就是说,从雍正四年开始的“又十余年”本身就已经进入乾隆年间了,同时很明确,这“又十余年”与开始编纂并完成《宋元经解》工作并不是同一阶段,而是前后两个不同的阶段。故张廷玉《宋元经解删要序》写于乾隆初年本不应成为问题,但张志先生在解读这段话时,误将“又十余年”解为张廷玉写序的时间,从而导致对《宋元经解删要序》中“我皇上”一词用于称谓前朝皇帝的质疑。

为了证明张廷玉的《宋元经解删要序》写于乾隆初年。笔者查阅了苏惇元《方望溪先生年谱》。《年谱》并没有直接关于《宋元经解》及《删要》的明确编纂系年。但有两条相关记载:

1.乾隆元年丙辰,……(方苞)又奏:“请出秘府《永乐大典》,录取宋元人经说,俱从之。(见奏议及程崟《仪礼析疑序》)”[4]383

2.(乾隆)十四年己巳,……(方苞):“又世所传,惟《注疏》及《敖继公集说》二书。其《永乐大典》中宋元人解说十余种,皆肤浅无足观。”[4]413

从第一条记载看,既然方苞“请出秘府《永乐大典》,录取宋元人经说”的时间是乾隆元年六月,那么,这部书的编纂及完成时间当在此后无疑。从第二条记载看,乾隆十四年时,《宋元经解》及相关书籍此时都已经完成。考虑到这一编纂工作的工作量巨大,所以,方苞的《宋元经解删要》以及张廷玉的书序,至少应该在乾隆四年以后才有可能完成。也就是说,张廷玉书序的写作时间当在乾隆四年到乾隆十三年之间。

笔者之所以在《举隅》中要选张廷玉《宋元经解删要序》为例,除了该例本身的“我皇上”一词确实是指称前朝皇帝外,更主要的是因为序文中出现“两朝圣天子”之用语,作为与“我皇上”性质相同的用于称谓皇帝的特定用语,虽然不能对“我皇上”的称谓含义起到直接证明作用,但至少可以起到佐证作用。这一点,张志先生似乎也意识到了:“毋庸讳言,张廷玉文中的‘望溪向余每言两朝圣天子覆帱之恩’之语,义指当朝和前朝的两朝皇帝无疑。但即便如此,要想得出胡先生所希望的‘我皇上’可称谓前朝皇帝的结论来,也是颇有难度的。”

“圣天子”可以用于称谓前朝皇帝,不止《宋元经解删要序》一例,在康熙六十年《上元县志序》中也有这样的用法:

前朝之所以亡,而本朝之所以兴者,考之必精,纪之必详,使后之宰是邑者,知圣天子八十年来休养生息、以有此民,而后不敢虐用焉。[5]

“圣天子八十年来休养生息”一句说得很明白,这是指顺治、康熙两朝皇帝。顺治朝存十八年,康熙朝存六十一年。

四、“例四”“例五”“例六”三例中的“我皇上”

张志先生《考证讹误》第四部分,按照在嘉庆元年到嘉庆四年这4年时间仍使用乾隆年号纪年的相同情况,将拙稿《举隅》中“例四”“例五”“例六”归为一类。

张志先生在质疑“例四”“例五”“例六”时,罕见承认这3个事例存在称谓退位的前朝皇帝为“我皇上”的事实,但设置了严格的限制条件:“毋庸讳言,文献中存在着极个别的把退位皇帝称为‘我皇上’的特殊情况。不过,这也并非就意味着‘我皇上’一词能够在没有任何条件的情况下即可用来称谓前朝皇帝。”张志先生试图将这类事例的适用范围尽量限制在最小的限度之内。其所提出的理由有两点:一是行为人只是个别人,“且应是极个别大臣的私意所为,而不能进一步将其视为清代的通例准则”,“且只限于乾隆嘉庆两朝之间极少数大臣的文字中”[3];二是只限于宫内,“而且,从‘内外奏章’的用语看,也就包括了官方民间的一切文章奏折,它们都要‘另书新元’没有例外”[3]。但张志先生的主张并没有得到相关史料的支持:

1.《春冰室野乘》

姚伯昂先生《竹叶亭杂记》,尝载其一条:高宗内禅后,已颁行嘉庆元年宪书。嗣仁宗面谕枢臣,命除民间通行专用嘉庆元年一种外,其内廷进御,及中外各衙门,与外藩各国颁朔,皆别刊乾隆六十一年之本,与嘉庆本并行,以彰孝敬之诚。自是两本并行者历四岁,至高宗升遐后始已。此见诸圣训及《东华录》诸书者也。[6]

2.《清稗类钞》

高宗内禅,颁行嘉庆丙辰时宪书,盖仁宗登极之纪元也。仁宗面谕枢臣,命除民间通行专用嘉庆元年一种外,其内廷进御,及中外各衙门与外藩各国颁朔,皆别刊乾隆六十一年之本,与嘉庆本并行,以彰孝敬之诚。自是两本并行者历四载,至高宗升遐始已。[7]

3.《嘉庆重修一统志·成都府》

李宪廷,彭县人,官把总,乾隆六十三年,剿黔楚苗匪阵亡,恤荫如例。[8]

4.《广东学政续增题名记》

陈桂森,江苏常熟人,乾隆丙戌进士,大理寺少卿,乾隆五十四年十一月任。

周兴岱,四川涪州人,乾隆辛卯进士,翰林院侍讲学士、内阁学士兼礼部侍郎,乾隆五十五年任。

戴衢亨,江西大庾人,乾隆戊戌一甲一名进士,右春坊右庶子,乾隆五十七年十月任。

恭泰,满洲镶黄旗人,乾隆戊戌进士,内阁学士兼礼部侍郎,乾隆六十四年任。[9]86

以上4例说明:前两例文献来源十分常见,不知张志先生为什么没引?这两例说得十分清楚,并不是极少数大臣私下所为,而是按照嘉庆皇帝的明确指示、全国统一行事的;后两例说明,乾隆六十年至乾隆去世,以乾隆年号纪历是通行做法,除了“中外各衙门与外藩各国颁朔”以外,各类方志在记载外地官员的任职、“恤荫”时,也都有用例。

五、“例二”《重建廉泉亭敬祀龙王记》中的“我皇上”

《重建廉泉亭敬祀龙王记》见之于《安远县志》,是一篇碑记,有标题,有作者,有成文时间。其涉及“我皇上”的一段文字时间层次清楚:

康熙五年,倪侯讳衷复,公余游览,漱而美之。建以亭,载以志,令山阿胜迹,而不沦于荒烟寂寞之滨者,人显之也。亭之上祀以龙神。夫龙神,兴云雨、泽民物者也。三代、汉、唐,莫不祠祀。宋大观四年,诏天下:五龙神并封王爵,龙神之尊自此始。雍正二年,我皇上于丰泽园北,建时应宫以享之。所以致精诚、通神明者,惟欲雨旸调、百谷登,以惠我元元也。……越乾隆之七年夏,旱魃虐民,……于是众诚鼓舞,议建亭而原祀之。

张志先生对这段文字中出现的“我皇上”用于称谓前朝皇帝的事例,在无法直接否定的情况下,又质疑其用词的正确性:“这段文字颇为奇怪:在‘康熙五年’与‘越乾隆之七年夏’之间,插入的一段文字中有‘雍正二年,我皇上于丰泽园北,建时应宫以享之’之句,着实让人费解。”也就是说,又和对“例一”的态度一样,既然无法否定,那就说是误用,所以不算数。

对于张志先生这样的质疑,笔者实感无奈。因为问题讨论的是有没有将“我皇上”一词用于称谓前朝皇帝的事例,而不是用“我皇上”称谓前朝皇帝对不对的问题。张志先生以该文用词不妥为由来否认《重建廉泉亭敬祀龙王记》中“我皇上”是称谓前朝皇帝例子的做法,显然已经偏出了问题的讨论范围。

六、增补3个“我皇上”用于称谓前朝皇帝及历朝皇帝的事例

以上通过对张志先生8条质疑的回复,证明拙文所提8个“我皇上”可以用于称谓前朝皇帝和历代皇帝的事例是成立的。为了进一步证明“我皇上”可以用于称谓前朝皇帝和历代皇帝,下面再增补3个事例。

1.《皇清诰封资政大夫一等侍卫内务府总管加一级保公碑记》

内务府总管保公讳德,正白旗,正白长白人也,世系完颜氏之裔。祖讳洪库,曾为骁骑。父讳傅喀,由文林历任苏州织造副使,于康熙十二年乙卯岁十一月初五日辰时生。公幼而聪颖,动止有常,善谋精思,言语必谨。凡人日夜思维、殚智竭虑所不能至者,公遇之辄解,悉辨其曲折,得其深微,人以是异之,共为悦服。甫十一岁,恭值我世祖宪皇帝选拔侍卫从人员,因公动合礼法,遂擢为执御。由谨慎勤劳迁二等侍卫,于康熙三十五年从征中路,奋勉前驱,迨平定沙漠,奏凯旋师,屡迁为一等侍卫。

于雍正元年兼养心殿总管,督理圆明园工程事务,兼总管。于雍正二年为协理崇文门税课副使,于雍正三年升为管理崇文门税课正使,于乾隆二年十月初九日,公以疾卒。

十月十三日,奏事郎中张文彬代为转奏。本日奉旨:保德患病淹逝,深属恻然,著锡予内务府总管职衔,钦此钦遵。内大臣户部尚书兼内务府总管海望,亲至柩前,口传谕旨,吊恤存问,礼遇之隆,人臣蔑以加矣。计公年六十三岁,身受我皇上天恩,生荷教养,卒叨追嘉,凡出入用委四十余年,一应公务,未尝遗误,而悉称得宜,则公生平之节俭、正直、谨恪、公忠,概可知矣。恩锡克勤堂匾,公敬贮焉。……大清乾隆三年二月。[10]

这篇碑文写于乾隆三年,见诸《雪屐寻碑录》,为节省篇幅,引文有删节。《碑记》所记之保德,生于康熙十二年,康熙二十三年11岁时开始当差,乾隆二年去世,享年63岁,当差52年,历经康熙、雍正、乾隆三朝。从乾隆三年逆推40年,其当差时间历经康雍乾三朝,故其所言:“身受我皇上天恩,生荷教养,卒叨追嘉,凡出入用委四十余年”的“我皇上”,无论如何都不可能是单指乾隆皇帝,而是包括前朝康熙和雍正两位皇帝。

2.乾隆五十八年《大清搢绅全书》序

我皇上统一函夏,澄叙官方,法度整齐,既慎简于尔庶司百执事,定位分职,咸有攸宜,宵旰持衡。其间升降黜陟。新命之下铨部者,无日无之。[11]

序中所说的“统一函夏”是指大清定鼎。《钦定日下旧闻考》卷四:

臣等谨按:……我国家统一函夏,定鼎建都,会归有极。皇上缵承列圣之绪,神武布昭,声灵有赫。塞外诸藩,俱为屏翰;西濛北漠,咸隶版图。[12]

与“统一函夏”并用的是“定鼎建都”,显然,序里所说“我皇上”不是指当朝皇帝,而是指开国之君。关于这个“统一函夏”的“开国之君”,乾隆皇帝所撰《国朝传宝记》有明确指向:

我太宗文皇帝时,获蒙古所传元帝国宝,容而纳之。初不藉以为受命之符,由今思之,文皇帝之臣服函夏,垂统万世,在德耶?在宝耶?不待智者而知之矣。[13]

3.侯廷弼《重修缸窑岭伯灵庙碑记并序》

盛京琉璃差厂旧有伯灵祠,建者不知其何年,相传以为肇始于明,云:迨我皇帝定鼎以来,念我侯氏微勋,爰命我先祖职考工之分司为此祠,凭依俾得食邑于兹,世守勿替,迄今八世,已历十有四任矣。是知我皇宫之永壮观瞻也,赖人力,亦赖神力。我侯氏之世膺爵禄也,蒙皇恩并蒙神恩,弟子由是感激,恐无以安神即无以奉公,岂忍此祠之倾颓而坐视其土崩瓦解乎?今咸丰辛亥岁,重修此祠,更立山门,新筑群墙,而殿宇之规模则仍其旧制,重为补葺油饰一新。落成之后,将刻石以志之。因考旧碑,一修于嘉庆壬申年,一修于乾隆丙午年,一修于万历丁未年。自此之前修补之事,已杳不可考,岂有之而不传欤?抑传之而不久欤?要之,此祠之流传,则因久而弥新矣。至于神恩之浩荡,神灵之赫濯,所以佑我国家而庇我后世者,有非名言所可罄,兹不具及。爰略志其建修之颠末,以勒贞珉。后之人嗣而葺之,庶此祠之不朽云。是为记。[14]

《重修缸窑岭伯灵庙碑记并序》撰于“咸丰辛亥岁”。文中“迨我皇帝定鼎以来,念我侯氏微勋,爰命我先祖职考工之分司为此祠,凭依俾得食邑于兹,世守勿替,迄今八世,已历十有四任矣。”一段中的“我皇帝”,明确可以确定不是指咸丰皇帝。且因也是“我皇帝定鼎以来”句式,可与前述例七《康熙侠义传》中“我皇上”用法对看。

七、小结

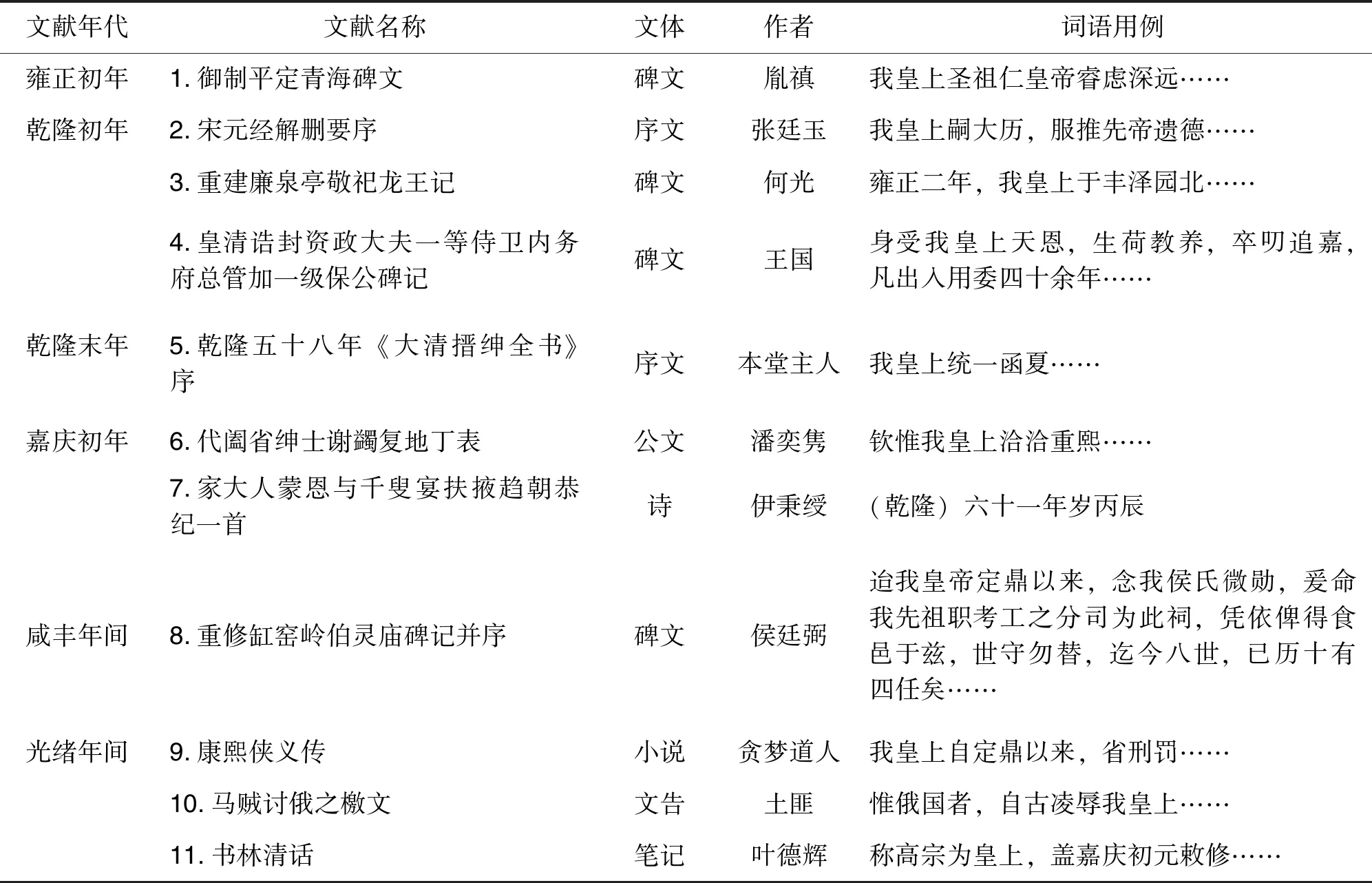

以上笔者就张志先生对拙稿所举8条事例的质疑做了具体回复,并有补充了3条新的证明事例。现将拙稿《举隅》所举8个事例以及这次补充的3个事例,一并按时间顺序列表如表1。

表1 雍正至光绪“我皇上”用于称谓前朝皇帝事例

以上事例说明:

1.因为是针对《春柳堂诗稿》是否是乾隆时期作品问题的举例,所以所选事例的时间范围限制在雍正年间到光绪年间。如果上推到清代初年,或者再上溯到明代,相关事例还有更多。因与本题讨论无直接关系,兹不一一罗列。

2.辞书的词语使用义立项,有两个及以上确切使用事例即符合立项条件。而“我皇上”一词,可以用于称谓前朝皇帝以及用于称谓历朝皇帝的事例已经超过10条,因此具备了在辞书“我皇上”词条下单独立项使用义项的条件。

以上足以证明:“我皇上”可以用于称谓前朝皇帝是客观事实,并不具备证明《春柳堂诗稿》是乾隆时期作品的证明力。这一点清人早已认识到。收载《春柳堂诗稿》的《八旗艺文编目》是按照作者的时代先后排序的。而《八旗艺文编目》的作者恩华就将《春柳堂诗稿》明确排在嘉庆与道光之间的旗人诗人之中,而不是乾隆时期诗人之列。具体如下:

《味我草堂吟稿》,汉军铭德著。铭德原名敏德,字禹民,一字潜斋,又字懋修。隶内务府镶黄旗。嘉庆己巳进士,散馆授编修。历官广信府知府。

《西石间诗文集》三卷(按:此集为李申耆先生所刻)。汉军德宣著。德宣字子浚,氏蒋。嘉庆癸酉举人。选新阳知县,摄南汇县,改江阴县,卒于任。

《怡云斋诗草》(收底稿本)。汉军□□著。字砥庵。长闱侄。图时泉表弟。余俟考。

《春柳堂诗稿》(收)。汉军兴廉著。兴廉原名兴义,字宜泉,隶镶黄旗。嘉庆己卯举人。官侯官知县、鹿港同知。

《有益山房诗集》四卷,古文二卷。汉军书伦著。书伦字紫园,号硕农,氏甘。道光壬午举人。历官四川西昌、三台、苍溪、巴州、简州等知县。[15]145-147

对于同时代不同时期作品的时间感觉,同代人的感觉远比后代人的感觉更可靠。恩华虽然生活在同光时期的晚清,但作为清人,他对《春柳堂诗稿》创作时间的判定,远比今人更有发言权,也更有说服力。恩华读过《春柳堂诗稿》,看到过诗稿自序中的“我皇上”一词,但他仍然明确将其定位为嘉道之间的诗人,这一点不该被无视。