晚清西方人绘制近代北京城市地图概述

2021-02-26曹馨宁尹文涓

曹馨宁 尹文涓

(首都师范大学文学院,北京 100048)

在1860年之前,有能力绘制北京地图的西方人主要有两类。一类是清前中期被聘于清廷的天主教传教士。这一群体绘制的北京城图目前已有相关研究成果,如朱竞梅《北京城图史探》对盛清、清中期北京城图一书进行的爬梳(1)朱竞梅: 《北京城图史探》,社会科学文献出版社2008年版,第69—83页。,李真《18世纪中叶欧洲人构筑的北京印记——〈北京志〉初探》(2)李真: 《18世纪中叶欧洲人构筑的北京印记——〈北京志〉初探》,《国际汉学》2017年第3期。中对一特定地图的详细说明。另一类为俄国东正教传教士,对这类研究较深入的如郑诚的《19世纪外文北京城市地图之源流——比丘林的〈北京城图〉及其影响》一文。(3)郑诚: 《19世纪外文北京城市地图之源流——比丘林的〈北京城图〉及其影响》第15辑,中国社会出版社2020年版,第301—338页。传教士多与清宫、衙署有密切接触,所以不少地图较为细致地展现了北京皇城、禁城以及城中皇家祭坛、寺庙等的具体位置和特征,对北京城墙状况和城市轮廓也有大致描绘。他们为西方提供了北京城图最早的地图样本,这些也是西方人获得在北京常驻权力后绘制的近代北京城图的重要参考和范例。

自1860年起,西方人在北京设立公使馆,并在北京长期派驻公使,获得在北京长期居住、活动的特权。越来越多的西方外交官、学者、游客进入并能近距离观察北京,使得这阶段西人绘制的北京地图信息更为翔实、精细。同时,随着近代绘图技术发展,西方人的城图绘制技术日益进步。这些背景使得晚清外国人绘制的北京城图既不同于传教士们的作品,也不同于同期中国地图测绘者的成果。《外国绘制近代中国城市地图集成研究引论》(4)李孝聪: 《外国绘制近代中国城市地图集成研究引论》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第3期。明确了近代(鸦片战争之后)外国人在中国的地图测绘对中国城市地图测绘近代化有直接影响,所以研究近代外国人所绘中国城市地图对探究中国城市地图测绘的近代化转型,以及近代中外文化交流有重要意义。

1860—1911年间,西方人绘制的北京城图在数量和技术、精致程度上大大提高,这对西人绘制北京城图史和北京城发展等问题研究都有特殊意义。这些地图常被用作研究近代中外关系和北京城市变迁的工具,但鲜有专门对这类地图进行整理和分析。李诚指出:“目前对于北京近现代城市地图研究的不足,在于地图数量众多,但收藏分散,缺乏整理;研究者对海外庋藏舆图重视程度不够等问题。”(5)李诚: 《近现代北京城市地图的庋藏、特点及研究路径》,《北京史学》第11辑,社会科学文献出版社2020年版,第80—102页。基于上述背景,先就晚清时期西方人绘制的北京地图文献进行爬梳,再对所研究的北京城图进行分类,并试图从文本角度,分析北京地图中反映的晚清时期西方人的北京城市想象和中外文化交流情况。

一、 晚清西方人绘制北京地图文献概况

国内已出版多部关于北京地图、风物类的图集和书录可参考。王灿炽在《北京史地风物书录》(6)王灿炽: 《北京史地风物书录》,北京出版社1985年版。中记录的463种北京地图,有32种由外国人绘制(7)按: 其中有20张地图为一套,是普意雅绘制的《北京附近地图》(Peking et ses environs)。王灿炽在书中将这套图册名译为“北平附近地图”,而根据法国国家图书馆(BnF)数据库信息所示,这部图册出版时间为1922年,当时“北京”还未改称“北平”,因此笔者采用“北京附近地图”这一译名。,其中5种由日本人绘制,7种由欧美人绘制。这32种地图中仅有5幅绘制于晚清,1种绘于道光年间,其余均为1860—1911年间外国人进入北京后绘制而成。李孝聪在《欧洲收藏部分中文古地图叙录》(8)李孝聪: 《欧洲收藏部分中文古地图叙录》,国际文化出版社1996年版。一书中介绍了11种清代绘制的北京城市地图,其中8种与晚清在华外国人相关。在这8种地图中,有7种由清代中国人绘制,流出海外;仅有法国耶稣会士蔡尚志(Stanislas Chevalier, 1852—1930)编制于光绪十九年(1893)的《皇朝直省地舆全图》(9)李孝聪: 《欧洲收藏部分中文古地图叙录》,第213页。是晚清时期西方人绘制的北京地图。1997年出版的《舆图要录: 北京图书馆藏6 827种中外文古旧地图目录》中收录了大量北京地图,其中有238种中文古旧地图、7种外文古旧地图。这7种地图中除1种绘制者不明,其余均可证实为外国人所绘,有5种绘于1860—1911年间;238种中文北京地图中有27种为外国人所绘,仅有1种绘制于晚清时期。2005年出版,由李诚主编的《北京历史舆图集》(10)李诚主编: 《北京历史舆图集》第3卷,外文出版社2005年版。第3卷中收录了180种北京地图,其中西方人绘制的56种中,仅1种明确标明绘于1860—1911年间,5种绘制于1900—1930年间,余下的均可确定成于民国年间。2010年出版的《北京古地图集》(11)中国国家图书馆、测绘出版社编著: 《北京古地图集》,测绘出版社2010年版,第11页。收录了240余种北京古地图,其中有8种为外国人绘制,而仅1种是绘制于1860年后民国以前。表1罗列了已出版地图集中收录的晚清西方人绘制北京城市地图。

表1 出版地图集中收录晚清西方人绘制北京城市地图

此外,2014年中国地图出版社整理的《北京城市记忆系列(第一辑)》(12)卜庆华、方芳等: 《北京城市记忆系列(第一辑)》,中国地图出版社2014年版。收录了10幅近代北京城图,其中仅有一幅为外国人所绘。2018年,李弘的《京华心影·老地图中的帝都北京》(13)李弘: 《京华心影·老地图中的帝都北京》,中信出版社2018年版。中展示了17—20世纪的大量北京地图,大部分由外国人绘制,多数或为私人藏品,或散见于书市、拍卖会中。这些北京地图缺少详细的绘制时间、出版信息,但内容精彩丰富,可作为文献资源的补充。

表2 海外图书馆数据库中西方人绘制近代北京城市地图

还有一些地图内附或翻印于报刊、游记、指南等中。此类较为分散的收录笔者整理于表3之中。

表3 1860—1911年西方出版物中附有的北京城市地图汇总表

续表

续表

续表

可见,晚清西方人绘制、出版、翻印的近代北京城市地图,无论数量、出版区域或应用范围均较1860年前有了明显扩大。系统整理之余,这类地图尚有进一步分析的价值。笔者基于上述整理按照地图的实际用途及承载媒介,将晚清时期西方人绘制的近代北京城图分为三类: 北京概说、游记、旅游指南类附图,军事活动地图和报刊宣传类图。笔者从文本分析的角度,探究这些地图反映的西方人的北京观,即西方人对晚清北京的城市想象在地图中的映射。

二、 用于早期北京概说、游记、指南中的北京城图

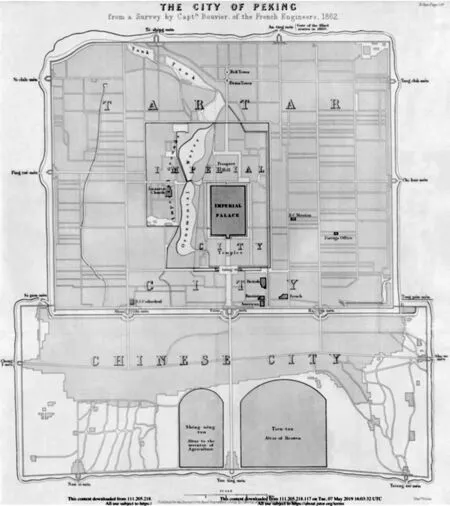

西方公使驻京后,西方人来京旅行、参观成为可能,关于北京的书籍、游记、旅行指南等读物渐渐在西方出版流行,而这些作品中大多配有北京地图。这类读物中较早引用的北京城图是1862年法国工程师上尉鲍威尔(Bouvier)绘制的《北京城图》(TheCityofPeking)(图1)。(14)Lockhart, William, Notes on Peking and Its Neighbourhood, The Journal of the Royal Geographical Society of London, 1866, Vol.36, pp.128-156。 按: 鲍威尔系法国工程师,在1860—1861年法国人进驻北京之后参与了东交民巷纯公府法国公使馆的改建。这张地图对北京街道的描绘较19世纪初比丘林(Никнта Яковпевнч Бнчурнн, 1777—1853)绘制的北京城图更简化,对北京外城轮廓的测绘有所修订。

图1 1862年法国工程师鲍威尔绘制的《北京城图》

在地图标注的建筑物中,最清晰的是英、法、俄、美国公使馆,总理各国事务衙门,以及四座法国天主教堂。北京的传统建筑,地图中标注了北京内外城的城门,内城的鼓楼、钟楼,外城的先农坛和天坛,城市最中心的禁城,以及皇城中的景山和西苑湖泊。内城中东西走向的胡同以及南北走向的三条主干道也被标出。在内城北侧的安定门边,绘图者还注释“此门是1860年联军占领的”(Gate of the Allied armies in 1860)。根据地图内容可知,当时西方人对北京关注的重点在新建的公使馆、外交机构以及明清时期西方传教士在北京修建的传教机构。

与之前的北京城市地图相比,鲍威尔的图对皇城内部建筑的描绘十分简单。当时对于进入北京的外交使团而言,皇宫依旧是“禁城”(Forbidden City),地图作为驻京西方人对北京视野可及范围的反映,禁城的留白也是绘图者相对严谨的绘图观念的体现。此时的地图描绘的北京地图已然和18世纪传教士的绘制有明显区别,弱化了对北京皇宫繁华的想象与描绘。这是“大清帝国”势力祛魅、北京逐渐淡出西方人夸张想象,逐渐趋向现实的体现。

除了鲍威尔,1866—1888年在北京俄国公使馆担任医生的贝勒(Emil Bretschneider, 1833—1901)于1875年绘制了《北京平原、首都西部和北部山地地图》(Original-kartederEbenevonPekingunddesGebircslandesimWestenundNordenderCapitale)。地图为德文版,高38厘米,长65厘米,地图下面英文小字注释:“这是贝勒在北京担任俄国公使馆医生时绘制的地图,至今仍是表现首都周边地区的最佳地图。这位著名学者的作品已经绝版。”这张地图以单幅形式出版,是进入北京的西方公使馆成员对北京认识的代表。

1866年,一份香港英文报纸《德臣报》(ChinaMail)登出了德呢克(Nicholas Dennys, ?—1900)61页的《华北旅游注意事项》(NotesforTouristsintheNorthofChina)(15)[美] 韩书瑞: 《北京: 公共空间和城市生活(1400—1900)》下册,中国人民大学出版社2019年版,第563页。。这是西方第一份涉及北京的旅游指南,指南中附有《北京地图简图》(SketchmapofPeking)。图中共标记了41处建筑,包括英国、普鲁士、俄国、法国、美国5座新建的公使馆,体现了北京公使馆状况之新变,还标注了新成立的大清海关衙门和总理各国事务衙门。北京城中四座主要的天主教堂、遣使会设立的育婴堂、法国传教团和俄国传教团的教堂均被标出。此外,作为旅行地图,这张地图服务于来京旅游的西方游客,标出了古观象台、公园、先农坛、金鱼池、白塔寺等特色景观。地图将西河沿大街、廊坊头条标注为“卖画街”,将琉璃厂标为“卖书街”(16)Dennys, N. B., Notes for Tourists in the North of China, Hongkong: A. Shortrede & Co., 1866, p.24A.,反映了当时游客的主要消费对象和消费地点。

英国外交官梅辉立(William Frederick Mayers, 1831—1878)和德呢克合著的《中国和日本的通商口岸: 对这些国家的开放口岸,以及北京、江户、香港和澳门的完整指南》(TheTreatyPortsofChinaandJapan:ACompleteGuidetotheOpenPortsofthoseCountries,togetherwithPeking,Yedo,HongkongandMacao, 1867)是西方第一本有关整个中国的指南手册。(17)[美] 韩书瑞: 《北京: 公共空间和城市生活(1400—1900)》下册,第563页。书中沿用了《华北旅游注意事项》中的北京地图,并增添了24条注记,包括皇城、内城、外城共20座城门,外国公使馆附近的朝鲜使馆和蒙古市场,还有被称为“戏院街”的大栅栏。

旅游地图的内容在1876年香港《德臣报》出版的《北京及其周边地区旅游指南,附有北京城平面图和周边地区简图》(GuideforTouriststoPekinganditsEnvirons,withaPlanoftheCityofPekingandaSketchMapofitsNeighbourhood)中进一步完善。在外国人聚集的东交民巷区域,地图中标出了德国旅馆、北京医院等新设机构,德国使馆的两处馆址(旧馆和新馆),1874年丹麦商人彼得·祁罗弗(Peter A. Kierulff, 1838—1909)在东交民巷开设的祁罗弗洋行(P. Kierulff & Co.)等。由此可见,当时绘制的地图能够及时反映北京城的变化。城郊附近的标注有所增加,新标的有被西方人改为跑马场的望海楼,还有月坛、英国人墓地、葡萄牙人墓地、法国人墓地(正福寺)。可见西方人的活动范围已不限于城墙内,19世纪下半叶,北京的郊外成为西方人夏日避暑的圣地,寺庙成为避暑时暂住的好居所。该指南之后又多次再版,其中的地图也随之翻印和更新,因而影响力大,适用范围也广。

1901年《辛丑条约》签订后,使馆区由西方人独占并管理。北京城的现代交通、水电等一系列设施逐步完善,基本能够满足西方人的生活需求。西方指南中的北京城图详细体现了这一变化。1909年北京德胜洋行(Hans Bahlke, General Merchat)出版的《北京及周边指南》(GuidetoPekingandNeighbourhood)中附赠了彩绘北京旅游地图(图2)。整幅地图使用德语,地图主要运用红色、蓝色、黑色三种颜色。红色标注了城墙、官厅衙门、王府、寺庙等主要旅游景点。使馆区是整张地图中最精细的部分,英、法、俄、美、德、西、日、意、荷、比国使馆均有具体描摹,周围的兵营,区内的六国饭店、英国(汇丰)银行、美国饭店、俱乐部等建筑也清晰可见。各公使馆的围墙均用红笔勾出,可见此处是西方人眼中北京城内最重要的场域。城中的河流、湖泊用蓝色标注。黑色则标出了城市内外的道路交通和铁路路线。铁路的修建使西方人来京旅游更加方便,他们在前门东的车站下车,由城墙上的水门直接进入使馆区,避免了前门的拥挤。

1910年英国库克公司(Thomas Cook & Son.)出版的旅游指南《库克的北京、天津、山海关、沈阳、大连、亚瑟港和首尔的旅客手册》(Cook’sTourist’sHandbooktoPeking,Tientsin,Shan-Hai-Kwan,Mukden,Dalny,PortArthur,andSeoul)中亦附有北京地图(18)Cook’s Tourist Skeleton Map of Peking, Cook’s Handbook for Tourist to Peking, Tientsin, Shan-Hai-Kwan, Mukden, Dalny, Port Arthur, and Seoul, London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. Ltd., Thos. Cook & Son, Ludgate Circus, E.C., 1910.,名为《库克的游客简图,北京地图》(Cook’sTouristSkeletonMapofPeking)(图3)。该图中对北京景点的标注更加全面,内城中的寺庙、园林、公府更加丰富,城外的寺庙景观则增加了黄寺、五塔寺、天宁寺,内城中的城市街道也更加详细。以往西人描绘最详细的使馆区在这张地图上被简化。相比之前,库克旅游手册中的北京地图信息更加全面。

图2 1909年北京德胜洋行出版《北京及周边指南》中的北京地图

图3 1910年出版《库克的北京、天津、山海关、沈阳、大连、亚瑟港和首尔的旅客手册》中《库克的游客简图,北京地图》

上述几幅代表性的近代北京城市地图图幅较小,方便刊载和旅行携带参阅,兼具实用性和商业性。地图重点标注了北京各国公使馆、教堂、医院,以及城市中的名胜古迹,一方面展现了晚清时期北京的历史面貌,为如今研究晚清北京城市历史提供了珍贵文献;另一方面体现了当时西方人对北京的期待和社会集体想象,体现了西方主流社会对清室皇宫的窥视欲望。通过旅游和宣传,北京城中的皇家宫苑被迫祛魅,从具有现实意义的神圣场域变为疏离于现代文明的历史景点被平等观赏。尤其在庚子事变、西方列强侵占北京并与清廷签订不平等条约之后,西方人在京活动限制进一步减弱,地图中的旅游娱乐场所越发突出。西方人对北京的观念转变,北京从难以接近的都城变成了供西方人娱乐观赏的大花园。

三、 用于军事活动的北京地图

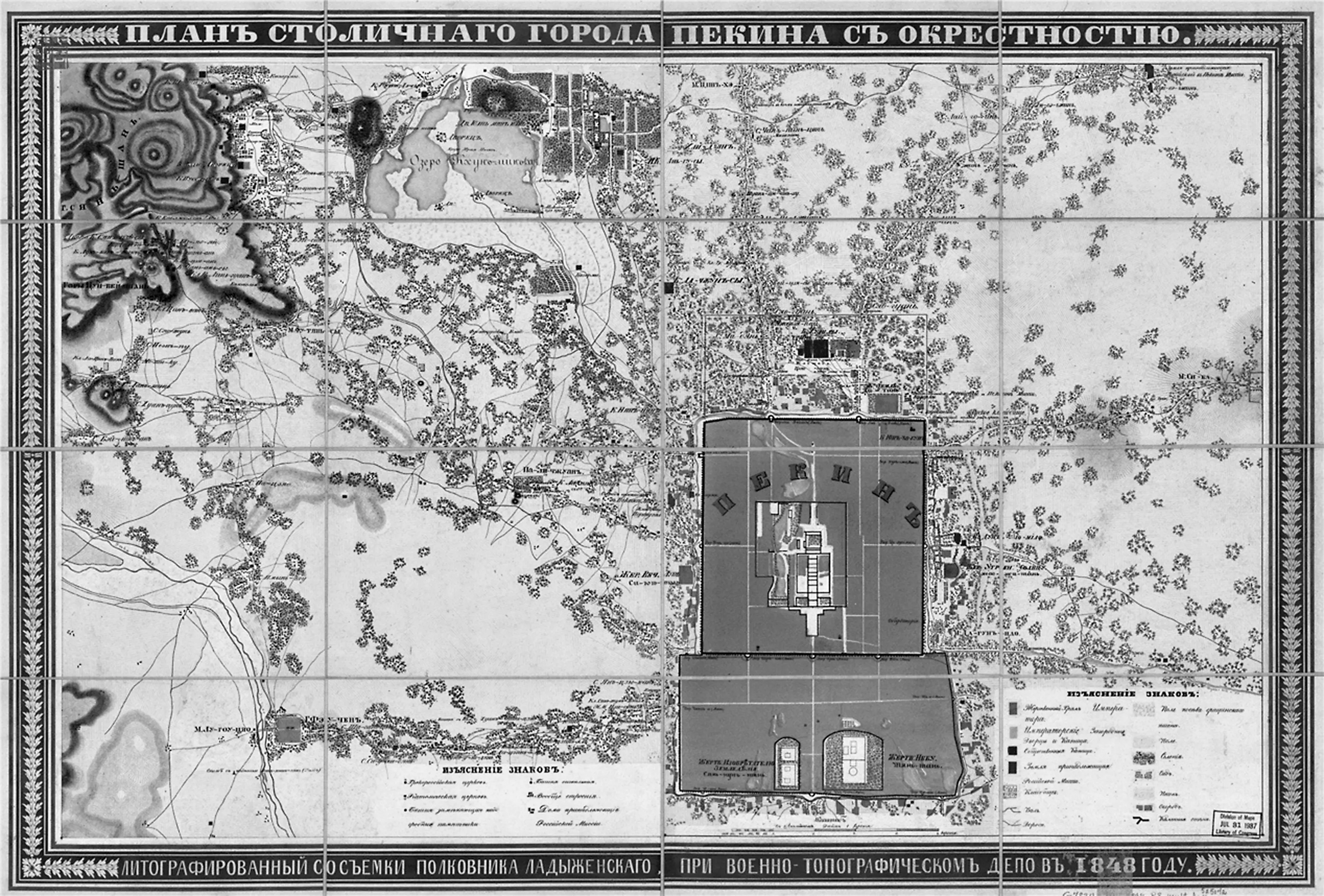

随着近代中外关系变化,西方人为探测军事情报也绘制了一批北京及周边地区的军事地图。早在19世纪60年代之前,俄国军方已经绘制过详细的军用北京地图,即1848年出版的俄军司令部上校拉德仁斯基(М. В. Ладыженский, 1802—1875)的《首都北京与周边地区的平面图》(Планъ столичнаго города пекина съ окрестностю)(图4)。地图绘制于19世纪30年代,系拉德仁斯基护送第11届东正教使团前往北京,在京考察后以比丘林的北京城市地图为蓝本(19)郑诚: 《19世纪外文北京城市地图之源流——比丘林的〈北京城图〉及其影响》,《形象史学》2020年第1期,第301—338页。绘制而成。该图直接继承了比丘林地图中北京的城池轮廓、城内建筑,对北京周边事物、山脉、河流进行补充,并用绿色线条标记出了北京城外的元代城墙。1848年的地图对自然地理事物的绘制精度高于对城市,是当时西方人对北京周边地理环境最精确的勘测水平的体现。

图4 1848年拉德仁斯基的《首都北京与周边地区的平面图》

1860年,英、法联军进攻北京,当时他们已经从俄国人伊格纳季耶夫处获得了比丘林绘制的北京城图。(20)李伟丽: 《尼·雅·比丘林及其汉学研究》,学苑出版社2007年版,第16页。英军格兰特爵士(James Hope Grant, 1808—1875)表示该地形图“标明了北京城所有重要街道和住宅”(21)④ General Sir Hope Grant, Henry Knollys, Incidents in the China War of 1860, Compiled from the private journals of General Sir Hope Grant, William Blackwood and Sons, Edinburgh and London, 1875, pp.120-121.,还注明了城防最薄弱的地点。依据这张地图,联军选择了“最合适的攻击点——北城墙的德胜门和安定门。这里在一片平原和京城之间,没有任何阻碍”(22)④ General Sir Hope Grant, Henry Knollys, Incidents in the China War of 1860, Compiled from the private journals of General Sir Hope Grant, William Blackwood and Sons, Edinburgh and London, 1875, pp.120-121.。可见当时西方人所绘地图在英法联军攻克北京过程中所起作用之大,也可看出西方人对北京周边地理探测之详备。

1873—1874年,德国人根据北京西部、北部山区地形绘制了《根据北京北部和西部山区拍摄照片绘制的地图》(AufnahmenimGebirgslandenordlichundwestlichvonPeking)(图5),德国外交官穆麟德(Paul Georg von Möllendorff, 1848—1901,图上标注“Dr. O. F. von Möllendorff”)还提供了现场照片。地图封面英文名称为《北京北部和西部丘陵地带的原始地图》(OriginalMapoftheHillCountry,NorthandWestofPeking),测绘者理查德·基珀特(Dr. Richard Kerpert, 1846-1915),测绘时间为1874—1879年,于1881年在柏林出版。和1848年俄国人的《首都北京与周边地区的平面图》相比,这张地图内容覆盖范围更大,重点聚焦于北京西北部的山区,尤其对山脊地势的走向有更加立体化的体现。由图例可知,地图中的地理事物包括河流航线(routen)、关隘(pass)、山顶(bergspitze)、煤矿(kohlengrube)、省界(districtsgenzen)、旧城墙(alte wälle),体现了北京城与周边地区的交通、矿产、地形等信息。图上北京城主体部分进一步省略,仅保留皇宫、皇城、内城、外城这一层层递进的主体结构以及北京城基本轮廓,元城墙也有所保留。地图对北京城郊县镇、村庄、周边水系、交通状况则有详细体现。可见北京周边的水路、陆路交通线路皆以北京为中心向外呈辐射状扩散,细小的线路将城镇串联起来。

图5 1874—1879年测绘、1881年出版的《根据北京北部和 西部山区拍摄照片绘制的地图》

1900年,西方多国发动侵略中国的战争,依实际需要,西方人绘制了更加详细、比例尺更大的北京及周边地图。至1900年,西方各国外交官已经入驻北京接近40年,对于北京内部及北京周边地理、交通情况已有全面的考察和了解,这为绘制大量详细的军用地图提供了条件。1900年德国人绘制的《北京和天津周边地图》(KartederweiterenUmgebungenvonPekingundTi⊇ntsin),由冯·里希托芬(F. von Richthofe)于1878年测绘,德文批注,出版于1885年,义和团运动期间再版,图6为该图第11版。该图详细绘制了从天津到北京的路线,地图中北京城的位置并不明显,仅体现了城市基础轮廓。图例显示,图中着重体现了两种路线: 沿线铁路(Eisenbahn Ausgebaut)和计划中的铁路(Eisenbahn Geplant)。对于铁路之外的交通线路,这张地图也有较为详细和准确的表达。对于城市西北部的山区,地图采用更加立体的绘制方式,使山地区域的地形状况更加清晰。但总体而言,这幅地图对不同地理事物未进行较为明显的颜色区分,对地图的识读有些制约。

图6 1787年测绘、1885年出版、1900年再版的 《北京和天津周边地图》

图7 1900年《北京周边》

图8 1900年《北京周边》下方的《北京城图》

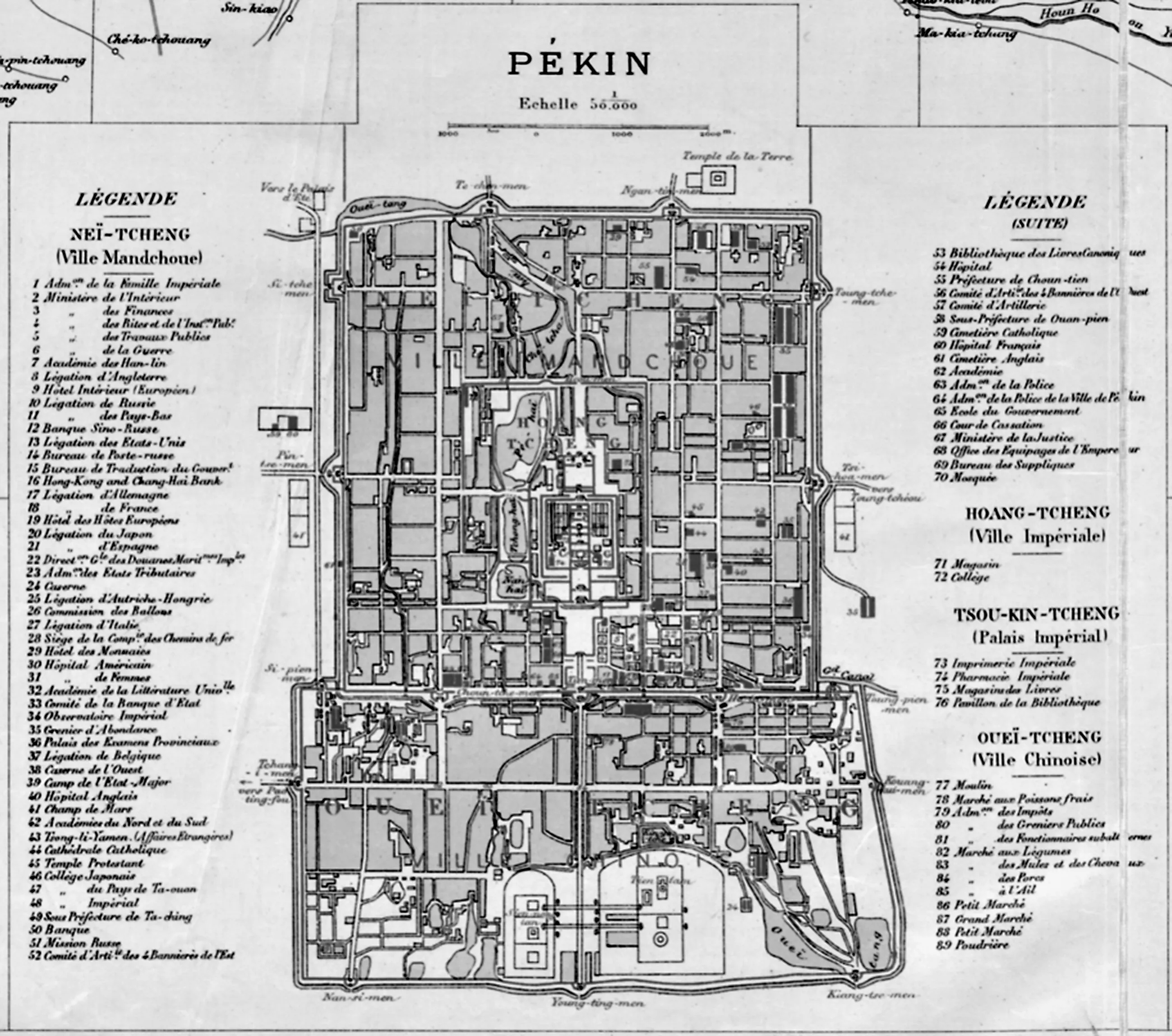

该图标注了北京城内89处事物。据郑诚研究可知,该图的城市外轮廓和比丘林的如出一辙,可见该图应以比丘林地图为底图。东交民巷使馆区是标注最详细的区域,涵盖30处事物,包括清政府六部,各国公使馆,俄华银行、汇丰银行,各国邮局,旅馆,医院。附图对北京皇宫的绘制也甚为详细,尤其是中轴线上重要的城门类建筑。内外城的街道、建筑、河流等信息也明显精于之前的同题材地图。

八国联军入侵后,多国势力瓜分、占据了北京,用于军事活动的北京城市地图数量渐多。1900—1901年德意志东亚远征团地形测绘员绘制了《北京全图》(Peking)(图9),于1903年印制,是当时针对北京城及城市近郊绘制的较为详细的地图。该图范围覆盖北京的内城、外城及近郊,地图采用红(建筑)、绿(植被)、蓝(水域)、黑(建筑)四种颜色,突出北京的政治和宗教建筑、河道水域及交通路线,尤其是皇城、天坛、先农坛和使馆区这几处。使馆区中各国领区、银行、医院、海关、俱乐部等均有标识。寺庙道观、王府宅院、坟墓祠堂等也有详细标注。此外,从图中可见北京城中主要水域名称具有时代性,如今的什刹海、中南北三海分别被称作积水潭、后液和后潭,“后液”和“后潭”这两种说法现在已十分罕见。(23)中国国家图书馆、测绘出版社编著: 《北京古地图集》,第209页。图中从天津到北京的铁路一直延伸至天坛——即1900年八国联军侵华总指挥部所在,因这条铁路仅存一年,使该图更显珍贵。《北京城图史探》中还提到1907年德军绘制的《北京及城郊图》(PekingundUmgebung),其测绘工作始于1900年8月八国联军占领天津之时。德国东亚远征军(Expeditionskorps)在1900—1901年完成了该图中城区部分的地图测绘,德国东亚占领军(Besatzungs-Brigade)于1902—1905年负责对北京城郊进行地图测绘。1907年,德国参谋处测量部以1∶25 000比例尺在柏林印制该图并出版。(24)朱竞梅: 《北京城图史探》,第154页。从时间先后、地图具体绘制情况的对比来看,1907年的这张图显然参考了1903年的彩印地图。

图9 1900—1901年测绘、1903年印制出版的《北京全图》

综上所述,晚清时期西方人为了探测北京城及周边地区的地形、交通以及城市内部的建筑、街道等情况,运用了科学、现代的制图手法和测绘技术,绘制了一批相当精细的北京地图。这些地图尺寸和篇幅较大,一般为彩色印制,使地图中的信息更加清楚。这些地图是西方政府、军队了解北京城及周边概况的一手资料,也为当下研究者了解北京城历史面貌提供了宝贵资料。军事地图为西方人提供了关于北京的情报。这一时期西方人绘制北京地图的精密程度,体现的是当时西方当局对北京及周边地区自然地理、交通等状况的透彻了解,是西方人入侵、占领北京的殖民野心的展现。

四、 用于报刊宣传的北京城图

在晚清中外关系的影响下,北京城市地图常用于西方报刊媒体的报道和城市宣传中。1860年英法联军攻入北京、公使入驻时期,大量关于北京城市概貌的地图在报刊上出现。1860年10月13日《伦敦新闻画报》(TheIllustratedLondonNews)刊载的《北京城市地图》(PlanoftheCityofPeking)是该类地图中较早的展示(图10)。地图标出了紫禁城、皇城、内城、外城。紫禁城内中轴线上的宫殿也有详细批注。北京的20座城门均被标出,但只有内城东侧城墙的顺天门(东直门)、大通门(朝阳门)有名称体现。几条从西直门、德胜门、安定门、朝阳门出入城的道路也有标出。地图上还有城外的日坛、地坛、月坛以及城市西北郊的圆明园: 一条道路由这座皇家花园延伸至西直门。由此推断,该图应是改编自军用地图的北京城市简图,图中几条通向北京的道路正是英法联军攻入城的入口;城外的寺院祭坛,也是英法联军驻扎地所在。

图10 《伦敦新闻画报》1860年10月13日刊载的《北京城市地图》

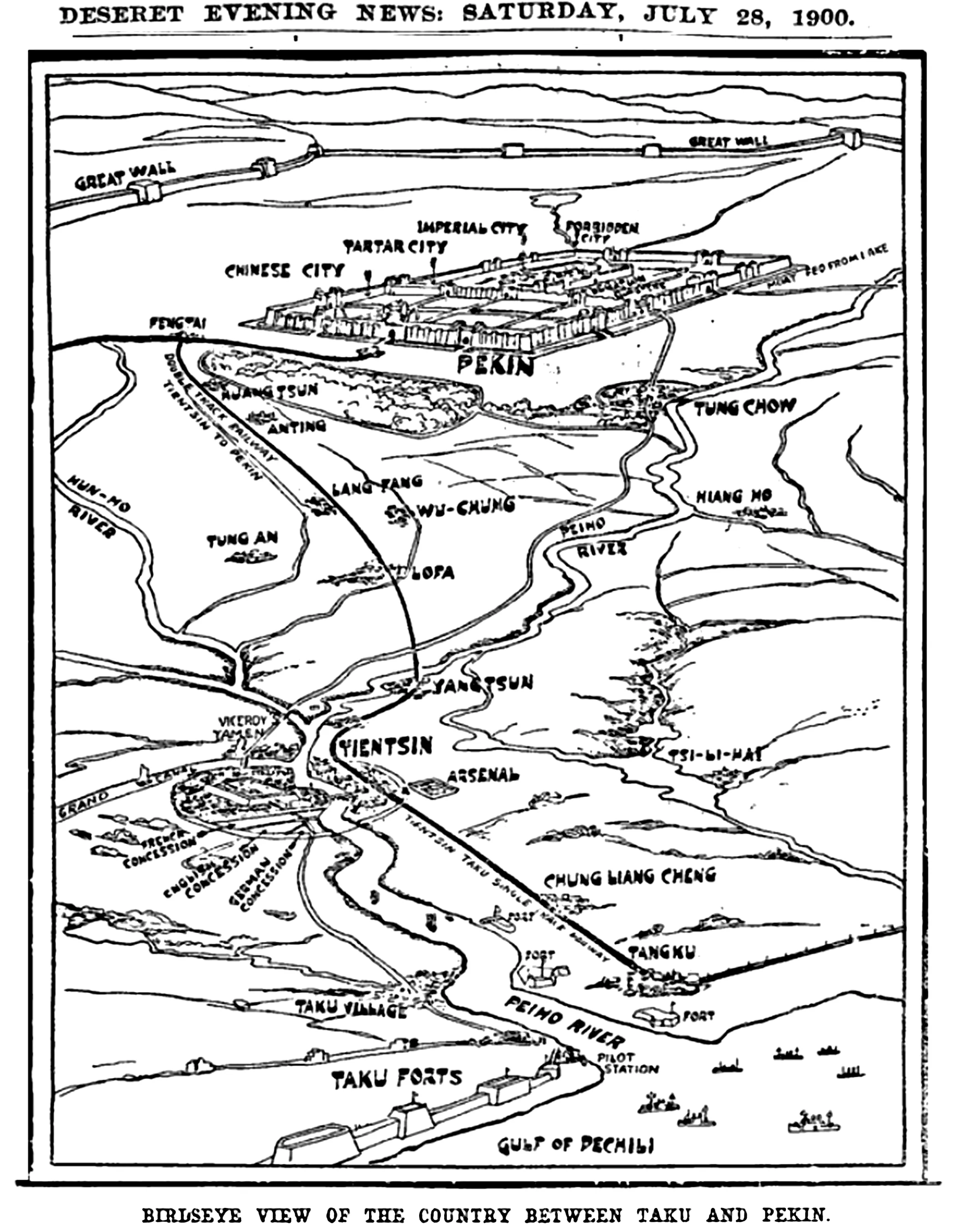

由报刊内容可知,该图原属于一位高官,后被当成珍贵物品送回英国,由学者乔治·罗伯茨(George Roberts, 1843—1879)收藏。(25)The Illustrated London News, Vol.37, p.344.报刊有快速传播、大量翻印的特点,意味着西方人绘制的北京城市地图曾被大量传播、刻印,其影响力伴随西方社会对北京的关注而迅速扩大。1900年北京公使馆被围事件使北京再次成为当时西方社会关注的焦点。这一时期北京城市地图频繁出现在西方报刊上。1900年7月28日美国《沙漠新闻晚报》(TheDesretEveningNews)首页刊登了名为《大沽和北京之间鸟瞰图》(BirdseyeviewofthecountrybetweenTakuandPekin)的北京地图简笔画(图11),根据文字描述,这张鸟瞰地图包含从大沽到北京100里(miles)中的若干重要地点。(26)Birdseye View of the Country between Taku and Pekin, The Desret Evening News, 1900, July 28, p.1.地图对重要村落、陆路、铁路和水路的标识虽未必很准确,但能使读者快速了解战争形势。

图11 1900年7月28日美国《沙漠新闻晚报》插图《大沽和北京之间鸟瞰图》

随着战争不断发展,类似绘制风格的地图在西方报刊出现的次数日增。以图12为例,这幅英文的《进军北京》(TheMarchonPekin)刊于1900年8月14日《巴尔的摩先驱晨报》(BaltimoreMorningHerald)上,与前面的鸟瞰图相比,其描绘范围已经聚焦到从天津至北京的这段路线。

图12 1900年8月14日《巴尔的摩先驱晨报》插图《进军北京》

《进军北京》省略大量信息,突出军队所经过的北塘(Peitsang)、杨村(Yangtsun)、廊坊(Lang Fang)、河西务(Ho Si Wu)、通州(Tung Chow)、黄村(Huang Thsui)、丰台(Feng Tai)几座城市,最后到达北京。在图下方有文字:“以上内容摘自陆军部编制的中国地图,供总统及其内阁使用。”(27)The March on Pekin, Baltimore Morning Herald, 1900, Aug. 14, p.2.在《巴尔的摩先驱晨报》中,相似的北京地图插画连续出现在8月7、9、11、14、16、20日的报刊上,且均刊载于当日报刊的第2页。

1901年前后,西方人绘制的用于报刊宣传的北京城市地图还被印刷为装饰画。如图13所示的《在中国的战争》(DerKrieginChina),地图下方文字显示这张鸟瞰图展示的是大沽(Tatu)和北塘(Beting)之间的“中国领地”(Das chinesische Ausstandsgebiet)。地图的标题和图下注释为德语,各个地名的注音皆用当时英语国家普遍用来进行汉字注音的威妥玛拼音。

图13 1900年出版的插图 《侵华战争》

用于宣传的北京城市地图甚至演变为桌面上的游戏地图。李弘在《京华心影·老地图中的帝都北京》中提到一种“棋盘地图”(图14),该图没有出版信息和名称,为私人藏品。地图为彩绘,画面中有平原和远山。图中四座较大的城市分别为天津(Tientsin)、山海关(Shan-Hai-Kwan)、保定府(Pao-Ting-Fu)和北京(Peking),此外还有杨村(Yang-tsun)、通州(Tungchow)等小城镇。该图显是以1900年八国联军侵华时相关战事地图为原型。它可能是20世纪初美国人的桌上娱乐,也可能是法国人发明的午后博弈。(28)李弘: 《京华心影·老地图中的帝都北京》,第155页。地图的“玩法”为双方玩家分别从地图下方大沽(Taku)的白河(Pei-ho)入海口上岸,依照数字顺序在城市间移动。通过游戏的形式再现八国联军入侵北京的路线,对于中国而言的屈辱历史,竟成为西方人地图上的游戏。

图14 1900年之后盛行的“从大沽到北京”棋盘地图(地图名不详)

用于报刊宣传的北京城市地图集中出现在1860、1900年之际,成为战时新闻中信息的承载物和北京城市形象地反映。这些地图仅体现关键地点、路线,注重地图美观。报刊迎合普通市民读者,过于繁杂、专业的地图未必受读者欢迎,插画式的地图反而更容易使读者接受。这些北京城市地图将北京浓缩为一座方形围城,城市仅是军队入侵的目标,一个地图上的符号。

结 语

本文综合目前国内出版的舆图目录、地图合集等书目中收录的相关地图,并整理海外各个数据库,以及1860—1911年间西方出版书籍、报刊、旅行指南中的地图文献,从文本角度审视地图,为近代中外关系史、文化交流史研究提供了全新史料和思路。不同样式、用途的地图体现西方人对北京观念的凝结体现。地图反映了西方人在京的日常生活,也反映了当时北京城市结构、市民生活的方方面面。此外,军用地图和作为话语宣传的地图插图体现了西方列强对北京的侵略占有,是晚清最后50年中外关系的图像化体现。北京地图绘制史的研究应不仅在于对地图文献的梳理,城市地图作为庞大的信息承载体,在研究分析近代城市发展史、社会文化史,甚至中外关系史方面都有广阔的空间。