现代考古学视野下中国古代“天下观”的内涵及当代价值

——以先秦儒家为中心

2021-02-24陈梦熊

陈梦熊

(湖北民族大学 文学与传媒学院,湖北 恩施 445000)

作为形塑“中华民族共同体”的文化渊源之一,华夏先民独有的“天下观”发挥了极大的影响力。学界很早就开始关注“天下观”这一概念,但是由于研究者视角各有不同,更有部分学者简单套用西方近代民族国家理论和从现代国家疆域界分来审视古代社会,造成观点各异。赵汀阳先生的《天下体系》《天下的当代性》可以视为从现代哲学角度解读“天下观”的代表,目的在于从中国本土经验出发,为探索全球化时代的“世界制度”提供一种中国方案;有的学者从中国的对外关系着眼进行研究,费正清主编的《中国的世界秩序——传统中国的对外关系》、滨下武志《近代中国的国际契机:朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》、李云泉《朝贡制度史论——中国古代对外关系体制研究》、莫翔《天下——朝贡体系及其世界秩序观》是其典型代表。更多的研究者则更为重视对“天下观”形成脉络的梳理,刑义田《天下一家——中国人的天下观》、王柯《民族与国家:中国多民族统一国家的思想系谱》是其代表。也有学者从藩属体制的构筑展开,“以多民族国家中国形成和发展为例来解析东亚‘天下’政治格局由传统王朝国家关系向近现代主权国家关系演变的轨迹”,其代表作是李大龙的《汉唐藩属体制研究》。其后,李先生转而从整个东亚地区或更大的视域进行研究,他的“决定和推动东亚‘天下’政治格局形成和运转的是其政治属性”[1]的观点也得到越来越多学者的认同。概括来说,当代学者围绕“天下观”的研究存在两大误区:其一,混淆“天下观”与“世界观”的差别;其二,将基于“天下观”形成的“天下秩序——朝贡体系”等同于“天下观”。这些误读极易使人对“天下观”的内涵及当代价值的认识走入误区。我们必须清醒地认识到“天下观是指人们对这个世界政治秩序的概念”[2]432,中国古代之所以形成以“天下观”为理论形态的政治秩序,与华夏先民习惯于将自己生活的世界称为“天下”有关。他们认为自己居住在天下的中心,也就是政治秩序的中心[3]。因此,中国古代“天下观”的价值不仅在于滋养了华夏文化,而且在于它为今人提供了一种不同于西方中心论的世界政治秩序。

一、作为时空秩序的“天下观”

对于从事农业生产的华夏先民而言,“天”不仅是实体性存在,还是一种精神性存在,甚至是一种可以决定人的生老病死的存在。为求得农作物的稳定丰收,先民在长期的生活实践中逐渐发现了日月星辰流转与季节更替之间的某种联系。在相关文献记载中,对“天”的最早观测活动始于“五帝”之一的颛顼。据《史记》记载,颛顼最重要的特征“历日月而迎送之,明鬼神而敬事之”[4]。“历日月而迎送”与颛顼具备的“载时以象天”的能力一致,都是指能根据星象运行来安排四时节令。此外,颛顼还主持了上古社会的一项重要改革——“绝地天通”。

古者民神不杂。……于是乎有天地神民类物之官,是谓五官,各司其序,不相乱也。……及少暤之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有要质。民匮于祀,而不知其福。烝享无度,民神同位。民渎齐盟,无有严威。神狎民则,不蠲其为。嘉生不降,无物以享。祸灾荐臻,莫尽其气。颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通。[5]

根据观射父的陈述,在“九黎”乱德之后,人们生活在“民神杂糅,不可方物”的环境中。颛顼为革除弊端开始变革,采取的具体措施是“南正重司天以属神”和“火正黎司地以属民”。徐旭生认为“绝地天通”是通过“封山”的手段来实现的,即颛顼将昆仑之丘、青要之山全部封起来[6]。尽管徐氏的观点并不全面,但他点明了古人的一种观念——登山可以与神交流。“绝地天通”就是将人与神沟通的权利划归给特定人群。观射父强调的“民神不杂”和“民神杂糅”,反映的是早期人类原始宗教活动的两个阶段:前一阶段是人人可为巫师,后一阶段则是部落领袖将祭祀之权收归己有。“绝地天通”的本质可理解为早期人类社会的一场宗教革命,旨在将与天沟通的权力收归给部分神职人员。此外,“绝地天通”也不是单纯意义的神话,而是上古历史的折射,其目的在于“建构更先进的天文历法,指导农耕生产”[7]。

颛顼时代的历法与所谓“玄宫”有关。《庄子·大宗师》载“颛顼得之以处玄宫”,《墨子·非攻》有“高阳乃命玄宫,禹亲把天之瑞令,以征有苗”,《管子》有《幼官》《幼官图》二篇。据考证:“‘幼者,始也。’‘始字无义’,疑‘幼’本作‘玄’,故注训为始,宋刻乃误为‘幼’字耳。‘官’宜作‘宫’,以形近而误。”[8]147另据闻一多先生考证:“幼,古窈字,与玄同义。‘官’疑当为‘宫’字之误,‘幼官’即‘玄宫’……玄宫,即明堂也。本篇所记,大似《月令》,题曰‘玄宫’,盖犹《月令》‘或曰明堂月令’乎?”[9]即是说《管子》书中《幼官》《幼官图》二篇的“幼官”二字实为“玄宫”。闻一多先生的考证指出了《玄宫》与《月令》相似,即《玄宫》中记载了一套古老的历法。

春行冬政,肃。行秋政,雷。行夏政,阉。十二,地气发,戒春事。十二,小卯,出耕。十二,天气下,赐与。十二,义气至,修门闾。十二,清明,发禁。十二,始卯,合男女。十二,中卯。十二,下卯。[8]162

乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷。寅宾出日,平秩东作。日中,星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。申命羲叔,宅南交。平秩南为,敬致。日永,星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。[10]119

文献中的冬政、秋政、夏政和出耕、赐与、修门闾、发禁等,涉及古代社会的农业生产、祭祀等重要活动。这些与日常生活有紧密关系的事件被按照“十二”为单位的节序组织起来。有学者指出:“按照‘此居于图东方方外’及其他‘西方’、‘南方’、‘北方’的提示,发现这个‘玄宫’实际由五个‘方’的方阵组成,及东方、南方、西方、北方和中方,中方而外的四方分别对应的是春、夏、秋、冬。再算一算每一个‘方’中所含的‘十二’数量,竟然是春:12×8;夏:12×7;秋:12×8;冬:12×7;合计就是30×12共360;加上中方图‘数用五’的5,总数为 365。”[11]由此可见,《玄宫》(或《玄宫图》)保存的是颛顼时代的古历法。而《尚书·尧典》记载的则是另一套历法:早期先民通过观测天象来划分二分、二至,认为羲仲、羲叔、和仲、和叔分居四极,且承担司分、司至的职责。在当时的生产力水平之下,二分二至等问题的解决只能依靠观测天象。它以对时间的准确掌握,孕育出了隐含规划时间和划分季节的时节分辨方法。“空间与时间相通,人间与天、地相联。人类世界,不是人类独自的家园,而是人类与天、地共存的空间;人类社会的历史,也就是人类与天、地共同度过的时间;人类社会的一切现象和规律,也处处体现了天、地的意志。”[12]基于这一认识,原始社会中掌握了天文知识的“尧”不仅垄断了祭祀权,而且成为了世俗社会的统治者。诚如《周易》所言:“刚柔交错,天文也。”刚柔即是阴阳的另一种表达,它所描述的是星辰的变化,而星象之变向世人透露了时间流转的信息。因此,“观象”活动不仅可以掌握星象之变,更在于可以借此而洞悉时间,也意味着在“观象”与“授时”之间建立起了联系。《尧典》的记载还得到了河南濮阳西水坡45号墓中出土实物的印证,见图1。

图1 河南濮阳西水坡45号墓平面图

据碳十四测量,西水坡45号墓的年代可追溯至公元前6400年。该墓葬中的蚌塑模拟了天空的星象,其突出特征是由胫骨组成的北斗星象,而墓主脚端的三角蚌塑和东侧的胫骨,则分别对应了北斗星象的魁斗和斗杓。将墓葬中由两根胫骨和蚌塑组成的图像判定为斗杓,并非单纯从象形的角度加以分析,而是表明人骨与蚌塑的组合方式中隐含深意。进一步说,中国先民长期生活在高纬度的黄河流域,北斗星长期居于恒显圈,为判别四季更迭提供了可靠参考,先民正是以此为基础构建了最早的时间体系。从《管子·玄宫》《尚书·尧典》的记载和西水坡45号墓的考古资料可知,华夏先民很早就建立了若干套较为成熟的历法。它体现的是早期先民规划生活环境的主体意识,隐含着以自我能理解的方式把握世界的内在诉求。但观象活动的局限性也是十分明显的,即北斗只能在夜晚看到,故人们需要创造一套兼摄昼夜的历法系统。而历法系统的建立需要找到一套可靠、稳定的方法来测算,先民从人影的长短变化与方位之间的联系获得灵感,总结出根据日影变化划分时空的方法——立表测影。“原始的表叫做‘髀’,它实际是一根直立在平地上的杆子,杆子的投影随着一天中太阳视位置的变化而不断游移……测量影长则需要一种特殊的量尺,古人叫它土圭……每当分至日期即将来临的时候,古人就将土圭放在表杆底部的正北,并认真找出正午影长和它最相合的日期。”[13]这就是原始的立表测影活动,它是早期先民探索时间的开始。另据《周髀算经》记载:“周髀,长八尺。髀者,股也。髀者,表也。”这段文献除了指出“髀”之本义为“胫”,还暗示人的身体作为测影工具而被加以利用的事实。此外,《周礼·考工记》《淮南子·天文训》等文献也记载了先民采用其他工具进行立表测影,虽方式有别,但最终的目的都是一致的,即通过立表测影寻求时间与空间的协调。

综上所述,华夏大地独特的地理环境为农耕文明的繁荣创造了必要的条件。为保障农业生产,原始先民必须准确掌握四时更替的规律,以便不误农时,而他们以“观象”为先导,探索日月星辰流转与四时更替之间的微妙关系,最终发明了“授时”历法。先民对“天”的理解从此发轫,他们眼中的“天下”必须遵循“敬天顺时”的原则。

二、迈向政治秩序的“天下观”

时间与空间的协调是在漫长的历史发展中,通过不断摸索取得的一定成果。与此同时,观象授时活动逐渐与以“天”为最高信仰的原始宗教建立了联系。这是因为人们对天的认识逐渐演变为原始的天命思想,它以“敬授民时”作为中介来沟通“天”“人”关系。掌握了“观象授时”之权的人,顺理成章地成为“人君”。为了体现“人君”是天命所归,或者说他是领受天命来治理民众的,就需要在大地之上找寻与“天”对应的特殊位置——地之中央。经过这样的安排,授命之帝居于天之中央和人君居于地之中央的对应关系得以建立。故此,居中而治就成为观象授时的合理延伸,清华简《保训》篇为今人了解二者之间的联系提供了重要的资料。

惟王五十年,不瘳,王念日之多历,恐坠保训。戊子,自面贵。己丑,昧[爽]□□□□□□□□□□[王]若曰:“发,朕疾适甚,恐不汝及训。昔前代传宝,必受之以同。今朕疾允病,恐弗念终。女以书受之。钦哉,勿轻!昔舜旧(久)作小人,亲耕于历丘,恐求中,自稽厥志,不违于庶万姓之多欲。厥有施于上下远迩,迺易位迩稽,测阴阳之物,咸顺不扰。舜既得中,言不(滋)易实变名,身兹(滋)备隹(惟)允,翼翼不懈,用作三降之德。帝尧嘉之,用授厥绪。[14]

文王临终念念不忘的正是“求中”,即“执中而授天命”。所谓“中”还可写作“”“”,许慎认为是“林木初生也。象丨出形有枝茎也”[15]。有学者指出,古人为了再现立表测影的过程才创造了“中”字,“中”的字形直接源自以表定时的工作。唐兰则认为:“中者最初为氏族社会中之徽识……古时有大事,聚众于旷地先建中焉,群众望见中而趋赴,群众来自四方则建中之地为中央矣。然则中本徽帜,而其所立之地,恒为中央,遂引申为中央之义,因更引申为一切之中。”[16]“旗”之本字由“縿”和“斿”构成,而“中”的本字“”却有“斿”无“縿”,故并非完全取形于“旗”。而“中”所取象“丨”和建旗之间的关系应该是,“‘中’字在逐渐完成了中央之‘中’与伯仲之‘仲’的分化之后,作为中央之意的‘中’之所以作‘’,应该更注重于通过其字形所显示的分别饰于上下的旗斿所具有的对称意义来区别作为行次用字的‘仲’作‘’的字形”[13]22-25。由于“中”的字形来源于立表测影与聚众建旗的活动,自然就成为地面之“中”的特殊存在。此外,释文将原简中的“執”分别释为“迩”和“稽”。有学者提出了不同看法,如冯时先生就认为前一个“執”与“远”互文,可读为“迩”,但后一“執”当训为“槷”,乃述立表测影之事[17]。细绎全篇,冯先生的解读可谓切中要害。“執”作“槷”解,与下文“测阴阳之物”可互参。另据《史记·天官书》记载:“斗为帝车,运于中央,临制四方,分阴阳,建四方,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”《史记》的记载虽掺入了后世的五行思想,但其主线仍然是明确的,即测影活动与阴阳辨识有直接关联。“斗”即上应北斗、下应帝王,“临制四方”是分辨方位,“分阴阳”就是测影辨方。而这一切都与“执中而授天命”相呼应。现实生活的“中”与天空的“中”(北斗)互相呼应,“中”不仅是“天”与“人”共有的特征,更由于作为“天中”的北极星与“地中”相对应,使其获得至高无上的地位。

舜的活动区域在我国东部,“其所求之地中当以端正南北之位为旨”[17]174。故文王的临终嘱托可解释为,要求武王顺应天命,效法“舜求地中”的传统。而“舜求地中”的特殊意义还应从政治的角度来理解,如《论语·尧曰》所言:“天之历数在尔躬,允执其中,四海困穷,天禄永终。”皇侃作疏曰:“允,信也。执,持也。中,谓中正之道也……若内执中正之道,则德教外被四海,一切服化莫不极尽也。”[18]有学者认为,此类注解多有缺失,但是“保留了早期先民通过测求地中建立上古政治制度的基本史实……‘允执其中’之‘中’与‘四海’对文并举,因此,‘中’字的本义显然即指天地之中,也就是与四海相对的‘中国’。故‘执’虽训‘持’,但并不宜狭义地理解为手持,而应为秉持居中而治之制度”[17]177。至此,基于农业生产的现实需要而开展的天象观测活动,逐渐发展为沟通时间、空间关系的测量活动。时空关系的确定,又由于与早期社会政教合一的制度保持联系而相互影响,最终孕育出“居中而治”的思想。

在舜求地中的时代,中华大地主要由夷、夏两族分居东西,所谓“地中”乃夷夏两族各自版图内的“中”。随着早期社会步入夏商周时期,则此前之“中”已不符合现实需要,需要重定天下之“中”。此外,与“中”相对的“四方”也需重新厘定。这是因为横竖相交的“十”字使得空间秩序可以由“中”和“四方”两大元素来划分,而立表测影和辨正方位只能粗略地规划空间。为了区分“中”与“四方”,人们需要更为清晰的时空秩序。“十”所体现的以立表测影为手段的空间划分存在的问题是,将“十”之四端所指的四极作为重点,而忽视了“中”的存在。先民通过在“十”的四端增添指事符号的方式,创造了“”(巫)字。“实际是在立表测影所获五方的‘十’字的基础上特别强调了四极的结果,表明其所指示的并非‘十’字所显示的五方——四方和中央,而是与中央相对的四方的极点——东、西、南、北四极。”[13]26此外,对比“十”和“”还会发现:“十”本身就蕴含着由“中”延伸至四极的含义,而“”的初义则仅在于强调四极。因此,作为指事字的“”主要是指四方,它是在“十”的基础上对时空加以限定的产物。原本可能导致无限延展的“十”被限定,而成为主要强调四方的“”。至此,以观测者为中心,“天圆地方”的宇宙观诞生了,而且它理所当然地蕴涵了“中央”与“四方”并列的时空秩序。

这一传统也可在《保训》篇的记载中得到印证。

昔微假中于河,以复有易,有易服厥罪。微无害,迺归于中河。微志弗忘,传贻子孙,至于成唐,祗备不懈,用受大命。[14]73

根据现代学者的解读,微为商代先祖上甲微,“假中于河”即微求天地之中。在微完成对有易部族的复仇之后,即有“追中于河”的活动,与前文所引舜求地中如出一辙。它将“观象授时”孕育的“居中而治”的思想与上古社会的政治更紧密地联系在一起。自夏代封建制度建立之后,“中”不仅与南北有关,也与东西有关。“南、北、东、西四至的测量构成了决定天地之中的新的空间基础,居中而治不再限于同族内部的权力象征,而反映了以华夏民族为中心的居中统御四夷的新的政治格局与政治观念。”[17]182此外,夏代的政治格局在一定程度上消弭了东西方的对峙,故上甲微所划定的“中”无须考虑东方避让西方(或西方避让东方)的因素,是东西取中和南北取中的统一。

由观测星象而开始的天文活动,由于自身兼具划分时空的双重功能,造就了时间与空间的统一。掌握了“观象”特权的“人君”为凸显“授时”的神秘性,需要在大地之上找寻与“天”对应的特殊位置——地之中央,进而孕育出“居中而治”的思想。以此为基础,“中”与“四方”(或八方)互为支撑,成就了奠基于观乎天文的“天下”,其核心内涵是对时间秩序和空间秩序的安排。

三、作为政治秩序的“天下观”

《周易》载:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”先民通过观察星象掌握了时间与空间之间的联系,从而奠定了源于“敬天顺时”、成于“居中而治四方”的天下观的基本格局。此外,还应注意到在由“天文”转换为“人文”的过程中,“天文”意义发生的偏转会直接影响“人文”意义的生成。因此,经由“观乎天文”而达成“化成天下”之“化”,也可理解为以人文教化重新界定万事万物,或者以文治化安排世间的一切。具体表现为时空秩序的天下逐渐过渡至政治秩序的天下,这一进程是由殷商①先民来完成的。学界一般认为,商族立国选择以自身为主体、联合四方诸侯向外拓展的策略,为早期商政权形成以偃师商城或郑州商城为中心、直接控制周边二三百里的地区奠定了基础。至盘庚时期,以“用永地于新邑”(《尚书·盘庚》)为目标,在以殷墟(安阳)为中心的地区定居下来。“大邑商是商末期商王国的王都——朝歌。从武丁至商末近二百年间王畿内部的繁荣发展,原有的王都(今安阳殷墟所在)升华成圣都,即商王室宗庙与王陵所在的宗教活动中心;而朝歌则成为实际军政事务处理中心。”[19]它与四方相对应存在,“甲骨文‘方’字初本用为四方之方,后引申为方国之方,从而由古人对于‘方’的本义的独特理解构建起一种独特的政治地理概念”[12]32,这种概念在殷商时期发展到高峰,最终成就了“大邑商”与“四方”共存的政治格局。这一演变过程在甲骨文献中有较为清晰的记载:

禘东巫。[20]823

贞:令毕伐东土,告于祖乙于丁。八月。[20]1082

戊寅卜,王,贞受中商年。十月。[20]2673

□巳卜,王,贞于中商乎御方。[20]2643

己巳王贞卜【今】岁商受【年】,王【卜】(占)曰吉。东方受年,南方受年,西方受年,北方受年。[20]4599

从甲骨文资料可以看到,殷人的方位意识已经有了三方面的内涵:其一,“令师般涉于河东”,这是单纯意义的方向概念;其二,“令毕伐东土”,“东土”即殷商统治下东部地区广阔的领土;其三,“东巫”,对应的是与东部方位相应的神灵,在甲骨文中南方、西方、北方与东方有相同的意义。唐兰指出:“依文字学之观点言之,四方之名,均无专字,仅就他字引申或假借为之,其发生必在既有此诸字之后。然方向之名称,在原始语言中,或已发生,未必不在文字发生之前也。如于语言方面作冒险之推测,则东西南北四字,似与日光有关。东西者,日所出入,日出而动,日入而栖息,故东动声近,西与栖声近。南方受阳光,故本曰□,□者毂也,善也。而北方则背阳光也。”[21]唐兰从太阳运行的角度,对殷商先民四方观念的形成提出了自己的看法。此说或仍有可商榷之处,但方位意识的形成与早期的天文观察有关则是可以肯定的。上文所引甲骨卜辞中的“东方”“南方”“西方”“北方”,说明殷商时期的人们已有了较为成熟的“四方”意识。

进一步来说,“中”与“四方”的意识还与殷商社会的政治生活产生了直接联系。

戊寅卜,王贞:受中商年?十月。[22]

己巳王卜,贞:【今】岁商受【年】?王占曰:“吉。”

东土受年?

南土受年?吉

西土受年?吉

北土受年?吉[23]

上述甲骨文献中出现的关键词有二:一为“中商”,二为“东土”“南土”“西土”“北土”。“中商”是商人对自己的界定,而东南西北四土则是与“中商”对应的政治存在。“中商”应理解为是在商人自称的基础上加上了方位,以示有别于四土的政治存在。另据上文所引《合集》36975反映的是商王对各方农业生产收成的询问。“土”即“方”或“社”,是商人举行祭祀活动的场所或指祭祀活动。学者胡厚宣认为:“中商即商也。中商而与东南西北并贞,则殷代已有中东南西北之观念。”[24]而在甲骨卜辞中,“方”还可理解为四方之总称,也可单指四方之一方。据统计,殷商甲骨卜辞中记载有鬼方、土方、羌方、人方等多达70个方国,它们应当都是臣服于殷的氏族部落。学者据此大致描绘了殷商时期的疆域范围,土方在商之北,在今山西北部; 方在商之西北部;羌方、周方、盂方和召方在商之西,今陕西中部附近;人方在商之东,今淮水流域,江苏和山东之海滨;御方在商之东北,今河北中部[25]。“四方”从方位意识的辨析逐渐延伸为政治含义的疆域边界,不但说明了地理空间和疆域领土的扩充,还被赋予了宇宙观的新意。

在“大邑商”与“四方”并存的政治格局中,“四方”的重要性远远不及“大邑商”。其根本原因在于,殷商先民始终坚信离开“商邑翼翼”是“四方之极”效仿的榜样,因为“大邑商”始终居于天下之中的枢纽位置。

关于“四方”的厘定还可在《尧典》中找到支撑,《尧典》中的“旸谷”为东方、“南交”为南方、“昧谷”为西方、“朔方”为北方,自此东南西北的顺序由此确定,其主要依据正是太阳的东升西落和昼夜长短交替。这一点正好与现代学者考察原始墓葬后得出的结论一致:“最早出现的是东、西概念,然后产生南、北两向,进而才有东南、东北、西南、西北等粗略的八方概念。”[26]“中”与“四方”都不是早期先民的自觉意识,而是经历了“自在”到“自为”、再从“自为”到“自觉”的发展。其背后的深层文化心理是,早期先民试图建构一种自我可以理解、可以操控的秩序,它不仅可以化解人与自然的紧张关系,也能化解部落与部落之间的矛盾。同时,它还可以化身为一种无形的力量,使得特定部落在蛮荒时代的竞争中处于优势,从而为文明的发展奠定基础。因此,早期先民的天下观奠基于以农业生产为基础的“观象授时”的天文观测活动,后孕育出以“居中”与“四方”(或八方)为要素的时空概念,二者的结合即是以规划空间秩序为目的的天下观。总的来说,观象授时的天文活动、居中而治的思想,以“中”与“四方”(或八方)互为支撑。观象授时是建立时空秩序天下观的基础,“居中而治”则是时空秩序天下观与政治制度相结合的产物,而“中”与“四方”并立则为时空秩序提供了更为精致的理论内涵。

“大邑商”与“四方”之间并非严整有序的统一体,以商族的信仰为例,我们可以看到如下的记载:

王曰:“呜呼!我生不有命在天?”

祖伊反曰:“呜呼!乃罪多,参在上,乃能责命于天。殷之即丧,指乃功,不无戮于尔邦!”[10]177

面对西伯戡黎的胜利,商王丝毫未曾觉察到危机。祖伊已经意识到“不虞天性”是造成帝辛“不迪率典”的直接原因,商王却无动于衷。商王的行为并非单纯由昏聩所致,而是他坚信“有命在天”。另据《史记·殷本纪》记载:“帝武乙无道,为偶人,谓之天神。与之博,令人为行。天神不胜,乃僇辱之。为革囊,盛血,仰而射之,命曰‘射天’。”武乙射天之举充分说明,商王对天的一贯表现并不恭敬,故有研究者认为:“自武乙到商纣,他们所理解的‘天’并非最高的宗教存在,乃是有形有相的可以被人用理性判断去推拟认识的对象,商人所看重的乃是‘帝’‘上帝’。”[19]商族并未将上帝与天以抽象的方式联系在一起,帝辛所谓“有命在天”,实则源于“天”与商的先公先王间无严格界限所致。既然先公先王与我有血缘关系,保佑自己是顺理成章的事。这一立场也在上文所引商王祷祝四方的卜辞中有所体现,商王对“东土”“南土”“西土”“北土”的关系仅停留在“受年”的层面上,他并未对四土之民给予任何关注。早商主要依靠自身的军事优势和文明确立了霸权地位,具体表现为商垄断了当时各国的青铜礼器分配,并不断拓展领土以获取资源。在孕育出以一个中心和多个边缘地区互相依赖为基本架构的政治体制的同时,商政权为获得稀有的铜锡矿资源还曾多次迁都。但在公元前1400年前后,包括郑州在内的许多中心和周边地区大大小小的中心都被废弃,标志着这一高度集权的政治经济体系的瓦解。此后,商都经历了多次迁徙,即史书所载“不常厥邑”。直至盘庚迁徙,才稳定下来,此即考古学上的所谓晚商。学者认为此时的商政权“策略上恐已吸取了前代单纯争夺别族生物圈而常伤及自身的教训,努力争取四方异姓国族的拥持,以壮大商族的力量”[27],这才有了“汤修德,诸侯皆归商”的局面。将甲骨卜辞反映的方位意识,与卜辞中分布在“中商”周围的诸侯国联系在一起,则会发现在现今的北部长城到湖南南部的广大地域,都可视为商的势力范围,“四方”实际上就是商人心中的“天下”。另外,根据对殷商国家形态的分析,一部分学者认为,“统一专制之雏形者强调商王对邦国的主导权力,可以令,可以取,可以田猎,可以巡游,而且邦国对商王要尽军事义务和献纳贡品”[28]。另一种观点则认为商为诸方国中实力较强者,并非臣属关系,本质上是早期社会联盟关系的残余[29]。

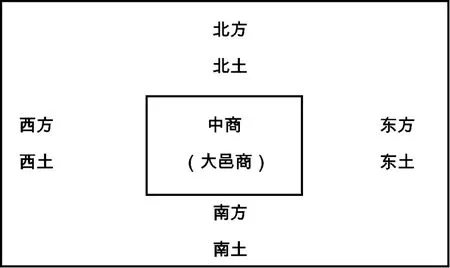

“大邑商”与“四方”的关系虽然在于彼此之间力量的变化,但我们也要看到,“商终究是最强最大的一邦,担负维系天下秩序的任务,故商王自谓受天命”[30]。而“天命”并未保佑商王,究其原因在于:“商王国的文化圈可能远超其政治权利所及的范围,但是商人与各国之间,大多有战争及贸易的交往,商以大邑商自居,大约只有商王畿之内的人有此认同。在王畿之外,未必有一个广泛的共同意识。”[31]从上文的分析,我们可将殷商时代作为政治秩序的天下描绘如图2所示。

图2 殷商时代作为政治秩序的天下[32]

综上所述,早期华夏先民虽然没有使用“天下”的概念,但基于农业生产的迫切需要而形成的敬天顺时的文化指引着华夏先民,其后又通过原始宗教、各政权实力消长等因素逐渐沉淀在中华民族的文化心理中。诚如刑义田所言:“服制所包含的内外层次的观念,配合‘中央’‘四方’的方位观,形成了此后中国人观念中‘天下’最基本的结构。”[2]440-441至西周时,“中国”“天下”等名词相继涌现,并随着社会的发展而不断被赋予新的内涵。但始终不变的是,本无联系的四方与中央的方位观、华夏与蛮夷的层次观、文化的夷夏观相互交织,共同成就了内涵丰富的天下观。

小 结

自近代以来,围绕“中华民族”作为民族共同体的学术研究,始终是中国学术界的热点议题。总的来说,拥有自觉意识的中华民族是近代中国社会多种危机刺激形成的,正如费孝通先生所指出的:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体,则是几千年的历史过程所形成。”[28]作为形塑“中华民族”实体处于“自在”状态的因素之一,华夏先民独有的“天下观”所发挥的作用不容忽视。

学界对这一问题展开了较为深入的研究。就海外汉学界而言,学者们倾向于将“天下体系——朝贡制度”视为中国传统社会的世界秩序,并强调该制度对中国政治、对外关系的影响,如费正清《清代的朝贡制度》《中国的世界秩序》、何伟亚《怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突》、MG·马森《西方的中国及中国人观念》,安部健夫《中国人的天下观念》、渡辺信一郎《中国古代的王权与天下秩序》、王柯《民族与国家:中国多民族统一国家的思想系谱》等,在强调天下观是“中国的世界秩序”同时,还对中外关系有所阐述。此外,本尼迪克特·安德森的《想象的共同体》和列文森的代表作《梁启超与中国近代思想》、杜赞奇《从民族国家拯救历史》,则分别从中国近代社会转型和民族国家的角度,对中华民族共同体的发展进行了论述。此类论述提示我们,以“天下体系——朝贡制度”为原点的制度史研究早已溢出单纯的历史学范畴,西方学界更倾向于从中挖掘思想史的内涵。国内学术界的关注点主要集中在三个方面:其一,从历史纵向角度逐渐形成了以考古学为基础、以“天下观”和“夷夏有别”为分析脉络,并最终汇归于“大一统”历史格局的研究模式。前者的代表性成果有谢维扬的《中国早期国家》、李学勤主编的《中国古代文明与国家形成研究》、许宏的《最早的中国》,后者则以赵汀阳《天下体系》《天下的当代性》《惠此中国》和莫翔《天下——朝贡体系及其世界秩序观》为代表。此外,王明珂的《华夏边缘:历史记忆与族群认同》《羌在汉藏之间》,基于历史人类学视角,从族群定义出发重新界定了历史上的民族共同体。上述研究在学术界确立了“中华民族共同体”并非“想象的共同体”、以厚重历史积淀作为基础的历史共同体的共识。但部分研究成果仍存在着考古文献与思想史材料结合不足的缺憾,亟待完善。其二,从共同的心理素质、民族心理认同的角度形成了文化是中华民族共同体意识的基本属性的认识。熊锡元的《民族共同心理素质问题初探》、任新民的《民族心理认同的结构及建构》就是其中的代表作。学界还对不同历史时期民族观念和国家认同进行了研究,有张宝成的《民族认同与国家认同》、赵永春的《中国古代东北民族的“中国”认同》、彭丰文的《先秦两汉时期民族观念与国家认同研究》《两晋时期国家认同研究》、黄寿成的《北朝后期民族认同及区域文化研究》等。他们的研究所取得的共识是:中华文明历久弥新的原因在于在各种异质性文化和谐共存的同时,还逐步发展出能被各民族广泛接受的共同文化价值体系,这些文化价值体系又起到了凝聚、整合、团结各民族的作用。其三,民族独立和国家富强是近代中国的核心诉求,在中国迈向现代国家的进程中,各民族付出了巨大的努力,为“中华民族意识”的觉醒创造了条件。学界对中华民族共同体意识在近代由“自在”到“自为”的转变,就“五族共和”“国族论”“中华民族一体”和“中华民族多元一体格局”等表述展开了系统研究,代表性成果有许纪霖的《家国天下:现代中国的个人、国家与世界认同》和黄兴涛的《重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究》等。他们认为,中国共产党领导下的反抗外族入侵,凝聚了民族认同意识,对中华民族共同体意识的形成发挥了关键作用。

总的来说,国内外学术界从“天下体系——朝贡制度”的制度史研究出发,逐渐认识到“天下观”是孕育该制度的文化渊源,故有赵汀阳等学者从哲学角度重构天下体系的尝试。本文采用国内学界常用的研究方法,旨在透过现代考古学取得的成果,对先秦儒家天下观的生成轨迹作一思想史考察。当前研究中存在的问题主要有两个:其一,已有成果或聚焦于单一领域,未就“中华民族共同体意识”发端于“天下观”的文化渊源说清楚,极易落入以西方理论模式图解中国问题的窠臼。秉持基于中国经验解决中国问题的原则,探讨儒家天下观的形成背景、运思方式和话语模式,应从文化渊源角度对“中华民族共同体意识”的形成加以梳理。其次,铸牢中华民族共同体意识需通过政治整合、文化凝聚、经济共享、域外经验多措并举,儒家天下观是文化凝聚的历史之维。梳理儒家天下观的发展脉络,可通过重塑具有象征意义的符号、仪式,展现共同的历史记忆和身份标识,以此凝聚共识,为提升中华民族共同体意识提供强有力的文化支撑。在倡导构建中国特色哲学社会科学学术体系的当下,考察中国古代“天下观”的内涵更应从中国经验出发,惟其如此,方能解决中国的学术问题。本文可视为此种研究的一次尝试。

注 释:

①传统观念认为商是类似于后世大一统政权的王朝,实则不然。陈梦家先生在《殷墟卜辞综述》中指出:“商是商族用来称呼他们祖先的都城的地名。”(参见陈梦家著《殷墟卜辞综述》第255—258页,中华书局1988年版)后来在周代文献中取得了王朝地位并被以“商”的名称为后人所了解。张光直先生也认为:“商,这个名开始是对商王室统治的国家的称号,然后被推而广之用来称呼商国人民和其他与商同时的国家人民所创造的文明。商也用来称呼中国历史被商王朝统治的那一时代。”(张光直著《商文明》第1页,生活·读书·新知三联出版社2019年版)