福利国家儿童照顾政策的发展与镜鉴

2021-02-24杨琳琳

杨琳琳

一、问题的提出

福利国家过去社会政策的焦点在于对抗老年、疾病、失业等社会风险,福利分配和社会投资的焦点是有工作的人群,儿童处于社会政策的边缘位置。随着社会、人口和家庭结构的变迁,福利国家面临着人口快速老龄化、生育率降低、少子化现象加重等新风险,照顾资源的不断减少与照顾需要不断增加的供需缺口不断扩大构成逐渐尖锐的“照顾赤字”,甚至恶化为“照顾危机”已经成为全球性社会问题。(1)岳经纶、范昕:《中国儿童照顾政策体系:回顾、反思与重构》,《中国社会科学》2018第9期。而女性角色革命的不完整被认为是传统福利国家必须调整与改革的主要原因。原有性别契约的转变使接受高等教育女性的社会经济地位得以提升,担任全职照顾工作的中低教育女性虽然获得大量参与劳动力市场的机会,但多是非正式就业为主。这种现象不仅造成女性难以摆脱家庭主要照顾者的工作,连带因惧怕就业中断的风险,而造成人口出生率的下降,甚至是家庭对于子女教育投资的不足。而形成的连带风险不仅扩大家庭不平等,还会导致福利国家未来就业人口的不足、子女就业能力水平的低下、甚至未来老年收入安全的风险。这种连带风险的存在与潜在的隐性风险让更多学者开始重新审视原有的性别契约与家庭分工,艾斯平—安德森Esping-Andersen也提出福利国家改革的方案是“诉诸男性生命历程的女性化”“增加儿童的投资”“重构代际契约”。(2)Esping-Andersen, Gøsta.The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles,Cambridge: Policy Press 2009,pp.99-144.这一系列潜在风险的存在与儿童照顾这一活动密切相关,儿童照顾成为福利国家社会政策的改革重点。

“全面二孩”人口政策实施后,儿童照顾问题也逐渐进入国家重视与社会关注的视野。2020年两会期间,与儿童照顾有关的政策议题层出不穷,例如“建议父母持合格父母证上岗”“建议建立未成年人收养举报通道”“建议男性配偶陪产假延长至38天”“建议将完善公共场所母婴设施写入法律”“建议增加0—3岁婴幼儿免费体检频次”等政策提案,并一经提出就引起社会空前关注与广泛讨论。这说明儿童已经成为社会关注的焦点,“一老一小”中的儿童照顾问题也逐渐进入政策视野。

基于以上背景,文章主要探讨两个问题:福利国家儿童照顾政策在发展过程中有哪些新的思路?在实现“全面二孩”社会目标与“幼有所育”民生目标的背景下,国外儿童照顾政策的发展经验对我国有哪些借鉴意义?

二、儿童照顾:研究演变与理念变迁

儿童照顾(childcare)最初被视为是女性特有的概念,女性在照顾活动充当核心的照顾提供者角色,在家庭活动中塑造了以“照顾”为中心的社会认同,性别平等是研究儿童照顾的主流。随着福利国家实现公民权利平等、保证公民权益与公民身份的理念与女权运动的开展,传统的性别分工与性别契约(traditional gender contract)(3)传统的性别分工与性别契约(traditional gender contract)即“男主外、女主内”,女性在家里从事家务和照顾工作,男性进入劳动力市场获取经济来源与收入,“性别合同更新”(update the gender contract)是指男性养家糊口不再是主要模式,女性开始进入劳动力市场就业,就业性别平等逐渐成为社会主要特征。逐渐式微,“性别合同更新”(update the gender contract)逐渐盛行,男性养家糊口(breadwinner model)不再是主要的模式,一个就业性别平等的转变已经成为后工业时代的主要特征。(4)Arnlaug Leira,“Updating the ‘gender contract’? Childcare reforms in the Nordic countries in the 1990s”,Nordic Journal of Feminist and Gender Research,2002 (10),pp,81-89.儿童照顾开始从家庭照顾转向社会照顾,更多学者开始关注儿童照顾背后的家庭—国家关系研究,并衍生出不同的国家—关系模式,对照顾也有了重新的界定。

(一)儿童照顾下的性别关系研究

儿童照顾下的性别关系研究主要有两个关注点:一是女性在儿童照顾中从唯一核心角色变成核心角色之一,二是关注到儿童照顾与女性就业之间存在此消彼长的制约关系。在“母亲是孩子最佳的照顾者”观念的影响下,女性在儿童照顾中充当核心的照顾提供者角色。但是在国家照顾支持不足的境地下,职业女性面临兼顾就业与儿童照顾的两难,形成蜡烛两头烧的模式。(5)Stier, H., Lewin-Epstein, N., & Braun, M,“Welfare regime, family-supportive policies, and women’s employment along the life-course”,American Journal of Sociology, 2001:106(6),pp.1731-1760.随着双职工家庭的产生与增多,“全新家庭”(brand new family)理念的提倡,(6)Lundqvist, A., Family policy paradoxes: Gender equality and labour market regulation in Sweden, 1930-2010. Bristol: The Policy Press,2011,pp.22-24.传统以女性为核心的儿童照顾体系受到冲击,再加上发达国家正面临以低生育率与人口老龄化为特征的第二次人口转型的冲击,(7)Hantrais,L,Family Policy Matters,Bristol:The Policy Press 2004,pp.37-38双重挑战的存在使原有的家庭照顾体系分崩离析,照顾赤字(caring deficit)应然而生。(8)Thomas,P.B.&Arnlaug Leira,Gender,Welfare State and the market:Towards A New Division of Labour,London:Rouledge,2002,pp.164-166.西方国家开始突破原有依靠女性与家庭提供单一照顾模式,转向国家介入,依靠多种政策工具,采取间接或者直接方式对儿童照顾进行支持,女性从唯一的照顾者变成众多照顾者之一,儿童照顾的可选择性增多,有政府主导的公共日托机构、日间照顾机构,也有市场主导的幼儿托育机构,国家设立父母假与父亲假,父亲逐渐参与幼儿照顾活动,儿童照顾开始从单一家庭照顾转为社会照顾。

儿童照顾对女性就业的影响包括对就业能力、就业机会、就业场所等的影响。为了获得更多照顾儿童的时间,女性往往被迫选择非正规型就业,以获得灵活的工作时间,存在更极端的情况是女性要兼顾照顾儿童与获得收入,无形中变成“爱的奴隶”。(9)Folbre,N.,The Invisible Heart:Economics and Family Value,New York:New Press,2001,pp.34-35.瑞典被称为“女性友好型(women friendly)”和“照顾国家(caring state)”,(10)Arnlaug Leira, Parental Change and Policy Reform in Scandinavia.1970-2000sBristol:Policy Press,2006,p.63.在儿童照顾政策改革中强化国家责任与父职照顾,通过提供社会服务帮助女性维持家庭、孩子和工作的友好关系。亲职假的设立可以让职业女性暂时回归家庭提供儿童照顾,避免女性的就业中断;(11)Ferraini,T.,Family,States and Labor Market:Institutions,Causes and Consequences of Family policy in post-war welfare States.Edward Elgar Publishing Limited,2006.pp.67-70.公共幼托机构提供的照顾服务可以让女性从事高质量的就业,增加家庭收入,降低儿童贫困的风险。(12)Gornick,J.C,Marcia,K.M,“Public Policies and The Employment of Mothers:A Cross-National Study”,Social Science Quarterly,1998,79(1),pp.1-50.女性就业刺激了政府和社会对劳动分工和儿童照顾的新思考:福利国家要采取何种方式支持家庭提供更便利的儿童照顾?由此引发了学界对儿童照顾与国家责任的研究。

(二)儿童照顾下的家庭—国家关系研究

儿童照顾是私人领域(家庭)还是公共领域(国家)的争议持续了几十年,决定儿童照顾性质的关键在于照顾者角色的变化以及福利国家为此做出的改革。可以说,儿童照顾中家庭与国家的相互博弈促进了家庭模式的变迁,家庭为儿童提供的家庭照顾在国家干预下逐渐变成社会照顾。福利国家近些年的改革重点在于“平衡”,如何在保护家庭发挥正常职能的前提下最大限度发挥国家对家庭的支持,如何保持这个平衡引发了社会政策领域关于家庭—国家关系的探讨。

摩根(Morgan)认为家庭最重要的功能就是提供照顾,并根据国家公共干预程度与家庭照顾功能的发挥程度划分为四种类型(13)岳经纶、方萍:《照顾研究的发展及其主题:一项文献综述》,《社会政策研究》2017年第4期。:第一种是政府采取积极的社会政策与干预保证家庭合理发挥照顾功能,促进代际关系的和谐;第二种是国家采取公共干预的方式,用国家照顾与社会照顾取代家庭照顾,减少女性照顾,打破家庭传统的父权制禁锢,让女性解放与追求自由,例如瑞典;(14)Hantrais,L,Family Policy Matter,Bristol:The Policy Press 2004,pp.37-38.第三种主张儿童照顾是家庭的责任,国家尽可能减少干预或只是辅助家庭发挥照顾功能的角色,公共政策主要是为处于困境的家庭和儿童提供支持,例如英国与南欧国家;第四种是既反对国家提供照顾、也反对家庭提供照顾,这种国家—家庭关系比较少见。

随着社会进步与经济发展,女性参与劳动力市场,传统的家庭模式难以为继,家庭模式发生变化,产生了以下几种新的家庭模式:“工业主义家庭模式(Model family of Industrialism)”、到“双职工家庭(dual-earner family)”、再到“照顾共担家庭(care-sharing family)”。刘易斯(Lewis)发现了家庭模式对个人发展的影响,提出了“成年就业者家庭模式(Adult worker model family)”,戴莉(Daly)认为社会政策有重新将个人嵌入家庭的趋势,一个有明显的性别分工的双职工家庭被称为“一个半工作家庭(one-and-half earner family)”。高蒂尔(Gauthier)将家庭—国家关系分为四种类型:支持—家庭/生育模式(pro-family/pro-natalistmodel)、支持—传统模式(pro-traditional model)、支持—平等主体模式(pro-egalitarian model)和支持—家庭且非干预模式(pro-family but no-interventionist model)。(15)黄晓薇、刘一龙:《生育、女性就业与儿童照顾支持方案——以南欧模式为例》,《台湾社会福利学刊》2009年第1期。

莱特纳(Leitner)根据家庭政策与“去家庭化”程度将福利国家分为四种类型:第一种是显性家庭主义(Explicit familialism),该类型强调家庭照顾,政府与市场没有替代性的照顾选择,但是政府会采取各种积极的政策与措施支持并鼓励父母在家庭照顾儿童;第二种是可选性家庭主义(Optional familialism),虽然该类型也强调家庭照顾,但是提供部分降低家庭照顾的选择,政府在支持家庭照顾之外增加家庭儿童照顾服务项目,照顾者可以在外出就业与照顾儿童之间选择;第三种是隐性家庭主义(Implicit familialism),该类型既不提供去家庭化措施,也不提供家庭政策协助家庭进行照顾,政府不干预家庭照顾,家庭成员没有选择,必须从事家庭照顾服务;第四种是去家庭化(De-familialism),降低家庭照顾负担,国家为儿童提供去家庭化的服务,国家提供家庭照顾或者儿童福利,国家国家补贴市场购买服务。

(三)社会照顾理论视角下的儿童照顾研究

戴莉(Daly)和刘易斯(Lewis)认为既有研究都是从性别、家庭、国家等视角分析照顾,而没有聚焦于照顾活动本身。因此对照顾进行了重新定义,并提出了社会照顾理论。他们认为照顾是一种不同于其他意义上活动(activity)的特殊劳动形式(labor),同时包括有偿照顾和无偿照顾、正规照顾和非正规照顾。社会照顾(social care)是在既有的经济、社会、道德规范框架下,被分配和执行用于满足儿童、老年人等需要人照顾的成年人的生理和心理需要的活动以及由此形成的关系的集合。(16)Mary Daly and Jane Lewis,“The Concept of Social Care and The Analysis of Contemporary Welfare States” , British Journal of Sociology,2000,51(2),pp.281-298.

戴莉(Daly)和刘易斯(Lewis)认为在福利国家发展和改革过程中,照顾已经频繁地成为社会政策的改革目标之一。后工业化进程的发展冲击了固有的传统家庭模式、传统权威模式的削弱与传统社会性别秩序的弱化增加了照顾的需求,尤其是家庭规范的变化(亲属和女性的照顾责任)更需要国家的照顾服务。通过照顾概念的变化可以揭示这一概念改变背后的福利国家演变轨迹。社会照顾视角揭示了儿童照顾背后的性别分工、国家与家庭关系、照顾者与被照顾者关系等,并重点关注照顾服务、照顾责任与照顾成本在国家、家庭、市场、社区等之间的相互分工,将照顾问题嵌入到当时的社会变迁背景中分析。儿童照顾是福利国家改革的重要内容之一,作为社会政策的重要组成部分,儿童与经济社会政策之间的关系伴随着后工业化社会和福利国家的转型获得新的发展,因此加强儿童照顾与教育的投资被认为是福利国家转型的重要方向。(17)邓锁:《社会投资与儿童福利政策的转型:资产建设的视角》,《浙江工商大学学报》2015年第6期。

三、福利国家儿童照顾政策的改革方向

从20世纪90年代开始,“以儿童为中心”的社会投资战略被适时提出,这项战略既旨在通过增加儿童福利投资来提升生育率,又是一项面向未来人力资本建设的经济增长战略,向儿童投资能提升儿童的人力资本和社会资本,减少社会排斥,增强经济和社会发展的可持续性。福利国家儿童照顾政策转变的重要体现主要有福利国家加大对儿童及其家庭的投资力度、重视儿童早期发展、儿童照顾政策工具多样化和积极促进女性就业。

(一)福利国家加大儿童家庭的投资

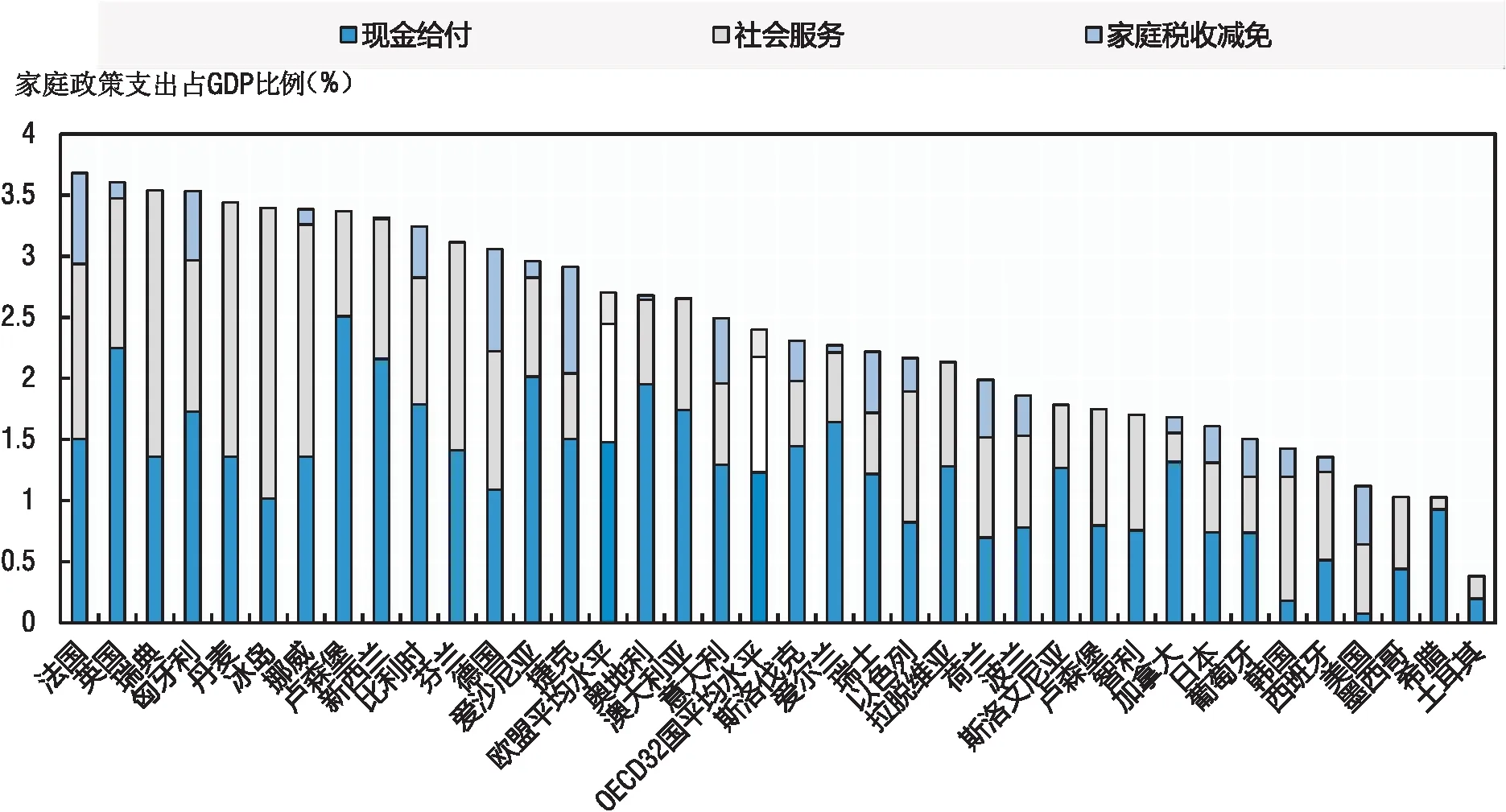

福利国家儿童照顾政策转变的一个最重要体现在于加大对儿童的投资力度,而这一投资力度的转变则完全可以从国家对儿童家庭公共支出的增加中体现。OECD国家的家庭政策支出主要是指各种为家庭和儿童专门设立的财政支持体系,其中包括直接的现金福利(cash,包括育儿津贴、带薪休假、育儿假津贴、与假期有关支出等)、社会服务(social services,包括儿童照顾、儿童教育服务等)和家庭税收减免(tax-breaks for families)。从图1可以看出2015年OECD国家家庭政策社会支出占GDP比例的基本情况。其中法国、英国、瑞典和匈牙利的家庭政策社会支出占GDP比例超过3.5%,丹麦、冰岛、挪威和德国等8个国家的比例在3%—3.5%之间,爱沙尼亚、意大利等10个国家比例在2%—3%之间,美国、日本和韩国等13个国家的社会支出占GDP比例在1%—2%之间,土耳其的社会支出占GDP比例最低,仅有0.38%。欧盟国家平均比例为2.7%,OECD 32国的平均比例为2.4%。从以上数据可以看出,社会民主主义国家的家庭政策支出较多,以瑞典、丹麦等国为代表;保守主义国家的家庭政策支出居中,以意大利、德国等为代表;自由主义国家的家庭政策较少,以美国、加拿大等国家为代表;东亚福利体制的日本、韩国和南欧国家的西班牙、葡萄牙和希腊的家庭政策支出最少。

图1 2015年OECD国家的家庭政策公共支出占GDP比例数据来源:OECD家庭数据网站https://stats.oecd.org/。

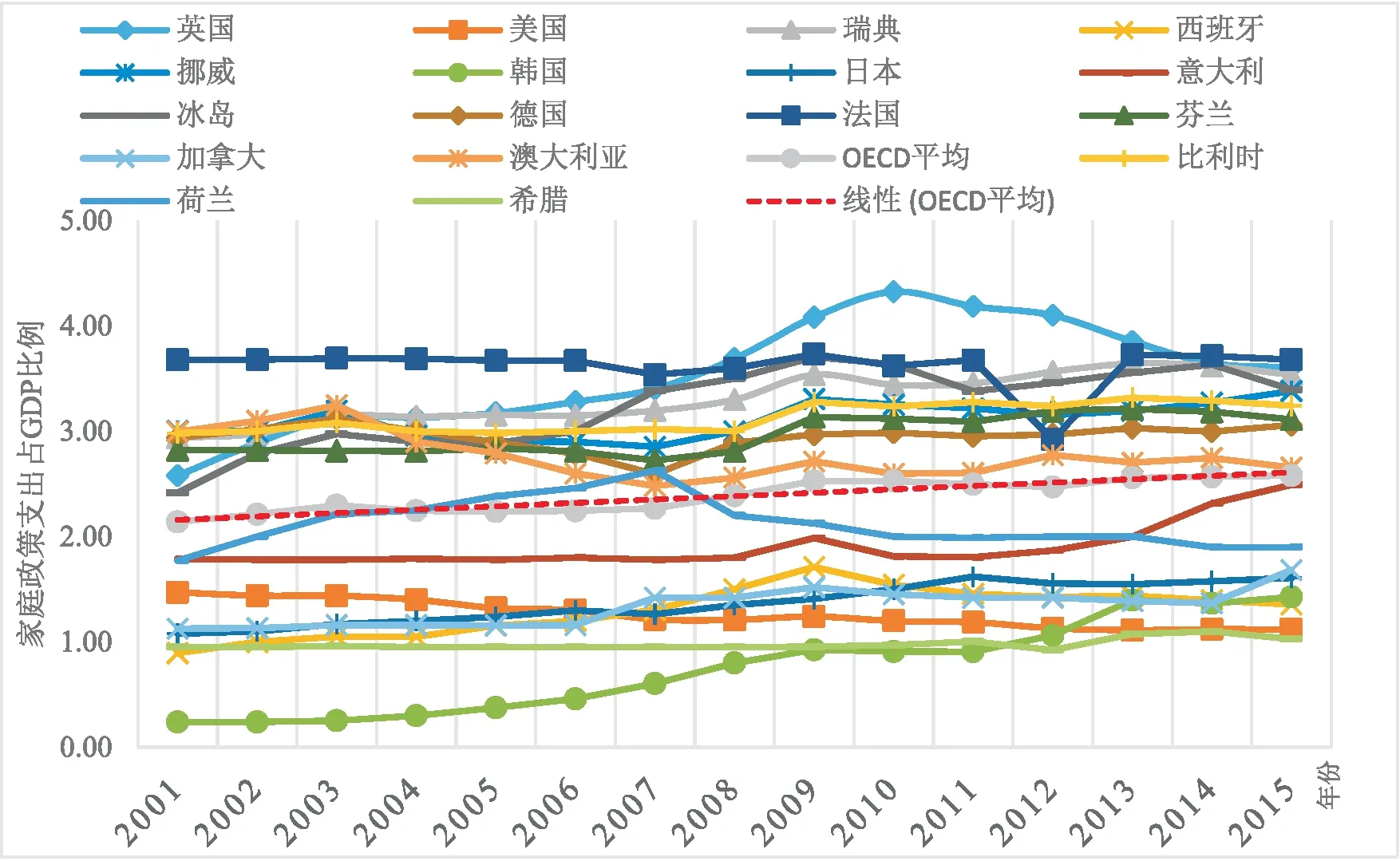

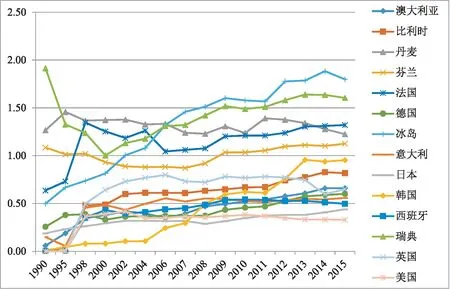

从图2可以看出21世纪后,OECD国家的家庭政策支出占GDP比例大体呈现逐渐上升趋势。2001—2015年间,OECD国家的家庭政策支出占GDP的比重从2.14%上升到2.58%,福利国家在削减传统福利项目支出(老年福利、医疗福利等)的同时却加大了对家庭政策的投入,这表明福利国家向儿童投资的决心,福利国家的政策干预对象已经发生了改变,儿童逐渐立于政策的核心,福利国家逐渐从“老年人的福利国家”转向“儿童的福利国家”。

从图2可以清楚地看出部分OECD国家的2001—2015年间的家庭政策支出占GDP比例的变化趋势。社会民主主义福利体制的瑞典、挪威和芬兰的支出较高,法国的家庭政策支出比例也处于较高的水平。由于这些国家有较强的国家干预传统,重视提供儿童照顾服务、强调男性对儿童照顾工作的积极参与、以释放传统女性、促进女性参与劳动力市场,因此有较为全面的儿童照顾支持制度,包括现金支持、儿童照顾服务支持、家庭税收减免、育儿津贴和育儿假期等,并且通过图2可知社会主义国家的社会服务占家庭政策支出比重最多。瑞典、挪威、芬兰和法国2015年家庭政策支出比例占GDP比例分别为3.54%、3.39%、3.11%和3.68%。

图2 部分OECD国家2001—2015年间家庭政策公共支出占GDP比例数据来源:OECD数据网站https://stats.oecd.org/。

保守主义福利体制国家家庭政策支出占GDP比例处于一个2%—3%的中等水平,例如2015年德国、荷兰和比利时的家庭政策支出比例占GDP比例分别为3.06%、3.24%和1.90%,并且在家庭政策支出中现金给付占家庭政策支出比重最多。因为这些国家的儿童津贴发展较早,其中德国在1954年就是提供儿童津贴。但是保守主义福利国家的发展步调不统一,例如法国、德国的儿童照顾支持制度发展较为全面,托育服务、照顾支持等仅次于北欧福利国家,但是比利时、荷兰等国的儿童照顾服务尚在完善之中。

自由主义福利国家的家庭政策支出处于1%—2%之间的较低水平,2015年的美国、加拿大的家庭政策支出比例占GDP比例分别为1.12%和1.68%,远低于OECD国家2.58%的平均水平。英国则是自由主义福利国家中的特例,由于英国2002年开始实行的儿童储蓄账户政策,英国家庭政策中的现金给付增长较多,家庭政策支出自2002年之后迅速增加,在2009—2012年家庭政策占GDP比例超过4%,2011年儿童储蓄账户政策停止后,家庭政策占GDP比例开始下降。而美国由于重视市场和家庭作用,将儿童照顾的责任完全归于家庭,家庭政策支出维持一个较低的水平,2010年之后的比例始终保持在1.1%左右的比例。

南欧国家中的西班牙、意大利、葡萄牙和希腊,无论是现金给付、儿童津贴还是儿童照顾服务,相比较于欧洲大陆其他国家较为完善的儿童照顾支持都显得尤其不足。现代化进程中的亲属依赖关系在欧洲大陆逐渐式微,但是在南欧国家中这种依赖关系仍然盛行,家庭与亲属在儿童照顾中的经济与福利输送仍然很频繁,国家将儿童的照顾责任归于家庭,但是却长期漠视与忽视了家庭的照顾需要。而南欧国家的生育率与女性就业率陷入“双低”的泥潭,社会投资理念的流行让南欧国家认识到了儿童照顾政策可以达到提高儿童未来人力资本、提高生育率与促进女性就业的目的,因此南欧国家的家庭政策支出占比2001年之后稳步提升,意大利、西班牙和希腊2001年家庭政策支出占比为1.79%、0.85%和0.95%,2015年分别提高到2.49%、2.36%和1.03%。

东亚福利体制国家以日本和韩国为代表,东亚国家具有强烈的家庭主义传统,将儿童照顾归属于家庭责任,并且重视儿童教育。由于低生育率的影响,韩国和日本在2005年之后开始颁布相关的家庭政策,分担家庭养育儿童的负担,希望通过家庭育儿责任的分担来提高生育率,2001—2015年间,日本和韩国家庭政策支出占GDP分别从1.08%和0.24%上升到1.61%和1.43%。由于韩国在2007年开始开展儿童发展账户项目建设,家庭政策支出显著增加。

(二)重视儿童早期发展、加大对低龄儿童的投资

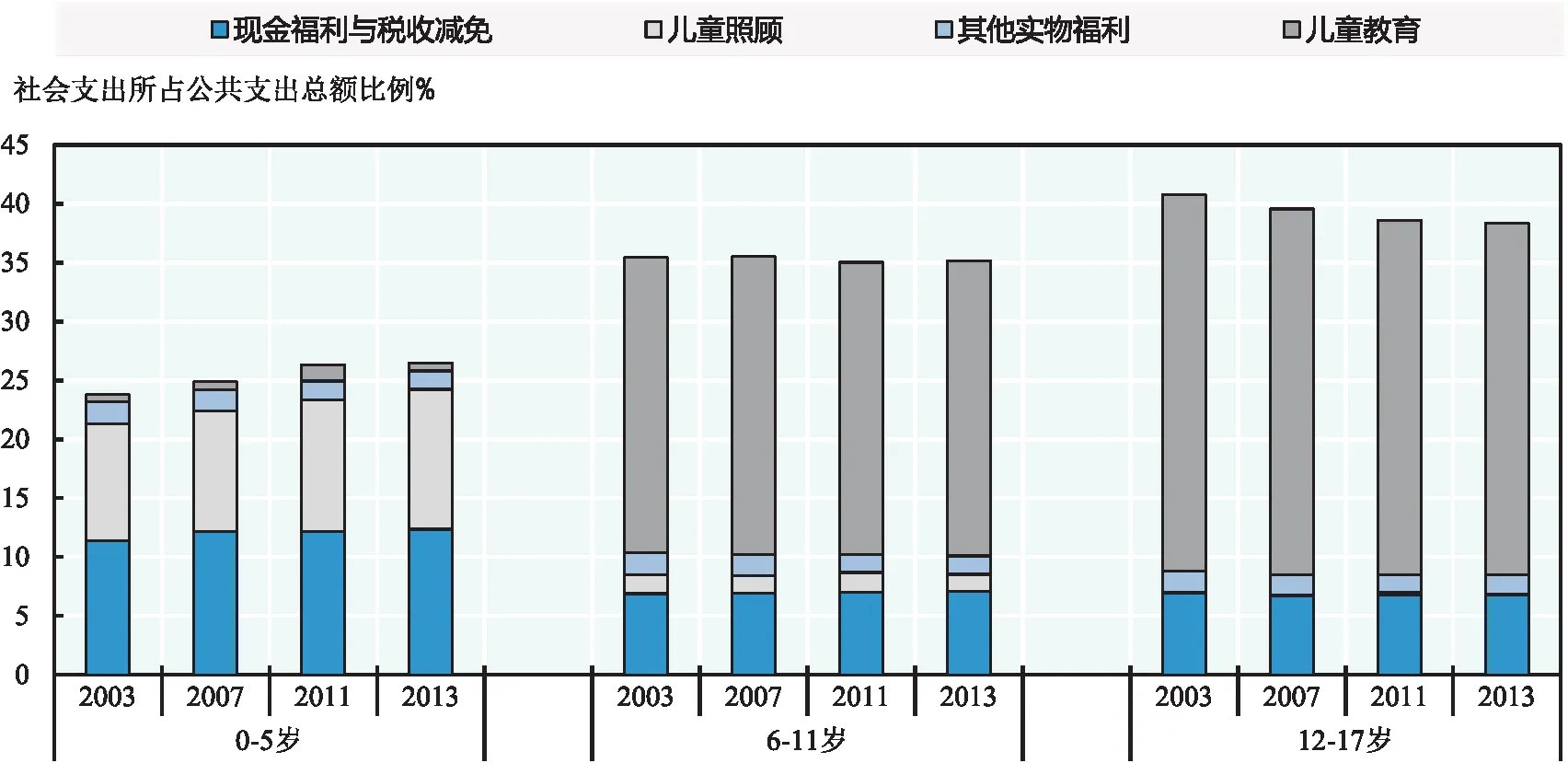

在社会投资理念影响下,福利国家改革社会政策以儿童照顾政策为中心。在公共物品理念影响下,儿童被认为是(准)公共物品,养育儿童应该是国家(集体)责任,投资儿童就是投资国家的未来,儿童作为最重要的人力资本具有最大的投资价值。按照每6岁为一个年龄阶段对儿童进行划分:儿童早期(0—5岁)、儿童中期(6—11岁)和儿童晚期(11—17岁)。而儿童早期一生中最重要的投资时期,儿童早期接受的照顾与教育对儿童整个生命历程会产生重要的影响。福利国家认识到了早期干预的重要性,重视儿童早期发展,加大对低龄儿童的社会投资。从图3可以看出2003—2013年期间,0—5岁儿童的社会支出稳步上升,从2003年占公共支出23.78%的比例上升到2013年26.47%。而儿童中期与儿童晚期的社会支出则逐步减少,这也说明投资儿童早期发展的重要性。

图3 分年龄段的儿童家庭福利与教育公共支出所占公共支出总额的百分比数据来源:OECD数据网站https://stats.oecd.org/。

从图4可以看出2003—2013年间,主要OECD国家的儿童早期(0—5岁)社会支出呈现稳步上升的局面,2003—2013年间OECD国家的社会支出平均增速为169%,从2003年的3万美元增加至2013年的5万美元。其中北欧的挪威儿童早期社会支出增长最快,2013年的儿童早期社会支出是2003年的195%,丹麦、瑞典等国的儿童早期社会支出也在7万美元以上;保守主义福利国家的德国、法国、比利时等儿童早期社会支出也在6万美元左右;自由主义的美国儿童早期社会支出在3万美元左右;东亚国家日本和韩国的儿童早期社会支出在3万美元到4万美元之间;南欧的西班牙与希腊的儿童早期社会支出在2万美元到3万美元之间。虽然不同国家对儿童早期投入不一,但是都呈现出增长趋势,这一增长表明福利国家已经注意到儿童早期对儿童成长与发展的重要性,因此已经增加对儿童早期的投资,重视儿童早期发展。

图4 2003—2013年间部分OECD国家儿童早期(0—5岁)人均社会支出数据来源:OECD数据网站https://stats.oecd.org/。

(三)儿童照顾政策工具的多样化与完善化

1.完善的时间政策已经成为照顾支持的重要形式之一

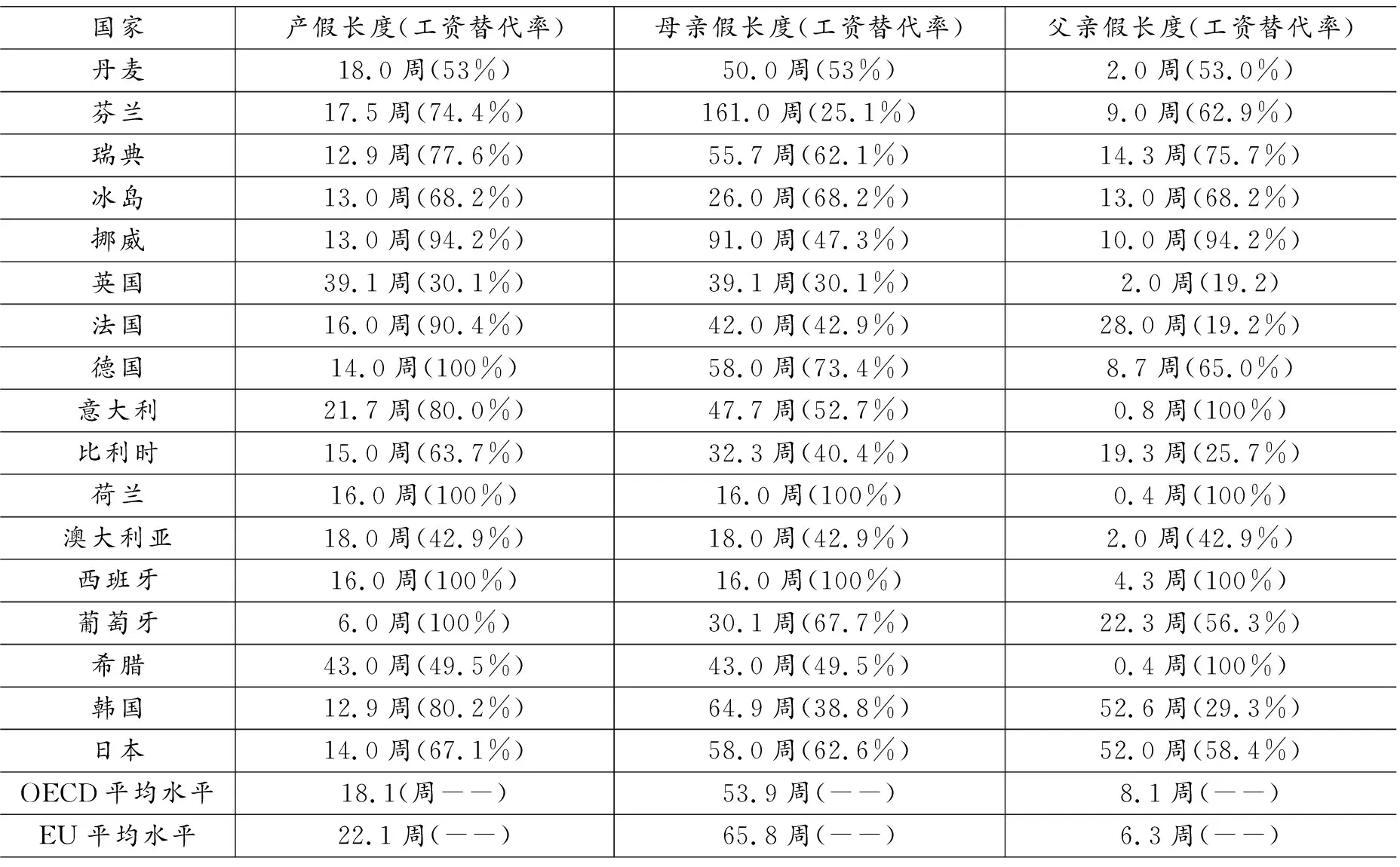

时间政策是儿童照顾政策的重要政策工具之一,其最主要的表现形式就是带薪的或者无薪的假期,让工作的父母一方能够在孩子出生的早期阶段暂时离开劳动力市场,在家中照顾孩子,并为重返劳动力市场保留余地,主要包括产假(maternity leave)、父母假(parental leave)、母亲假(mother leave)和父亲假(father leave)。(18)母亲假与父亲假同属于父母假的组成部分:母亲假指代母亲可享有带薪育儿假和家庭照顾假总和(Total paid leave available to mothers),包括产假(Paid maternity leave)和母亲假(Paid parental and home care leave available to mothers);父亲假主要指代父亲可享有带薪育儿假和家庭照顾假总和(Total paid leave reserved for fathers),包括护理假(Paid maternity leave)和父亲假(Paid parental and home care leave reserved for fathers),但是有的国家在产假中对父亲假期没有强制性要求,有的国家在产假中有专门为父亲配额的假期。(见表1)产假是最早产生的时间政策,一直到20世纪70年代也是唯一的亲职假期。产假制度的设立之初是出于鼓励生育和维持人口数量的目的,而不是出于提高儿童照顾质量、重视照顾价值和保障照顾权利的目的。在女性大量进入劳动力市场之后,产假又具有了保护女性就业权利、男女性别平等的目的。

表1 世界上部分国家2019年产假和父母假期情况

女性就业的大量增加又催生出了另一种时间政策——父母假。瑞典在1974年最先实行父母假制度,该制度规定双职工父母可以选择合适的形式来共享7个月的父母假,共同照顾孩子,紧接其后,法国、挪威、芬兰和丹麦等国家也先后设立了父母假制度。20世纪80年代初期的欧共体公认父母假是促进就业平等的重要措施之一,在很大程度上推动了父母假制度的设立和完善,在1986年,欧洲委员会机会平等部门创立了儿童照顾网络委员会,将儿童的双职工父母的照顾假列为四大优先目标之一。在1996年,欧盟通过设立父母假的指令,要求在1999年之前,所有国家的所有雇员、不分性别都拥有获得不少于3个月不带薪父母假的权利,这一指令的颁布有效促进了父母假制度的实施。

由于父母假的申请具有弹性,父母双方可以协商由谁来享有假期和申请工资补助,由于母亲在儿童照顾中的重要角色和不可替代性,更多的父母假使用权利多是母亲享有,各国父亲的休假比例不高。而父亲在儿童发展过程中也充当重要角色,为了促进父亲行使父母假的权利,更好地发挥父亲分担儿童照顾的责任,挪威(1993年)和瑞典(1995)开始在父母假中为父亲设置了“父亲配额”制度,即父母假中有一部分假期属于父亲专享,父亲不使用就过期失效,母亲不可以替代使用。随后丹麦、比利时和法国等也先后设定了“父亲配额”制度,同时在20世纪70年代末还出现了父亲陪产假,在孩子出生的最初阶段父亲享有几个星期陪伴新生儿成长的假期,芬兰在1978年最早设立了父亲的陪产假,丹麦和瑞典也在1980年设立了父亲的陪产假。尽管国际社会对父亲假的设立没有明确规定,但是父亲假的设置能够促进父亲更好地参与到儿童照顾中来,帮助家庭分担照顾责任与负担、有助于促进性别平等、促进女性就业、提高儿童照顾质量、促进儿童早期发展等优点,欧洲的很多国家先后在20世纪90年代至21世纪初建立起父亲假。

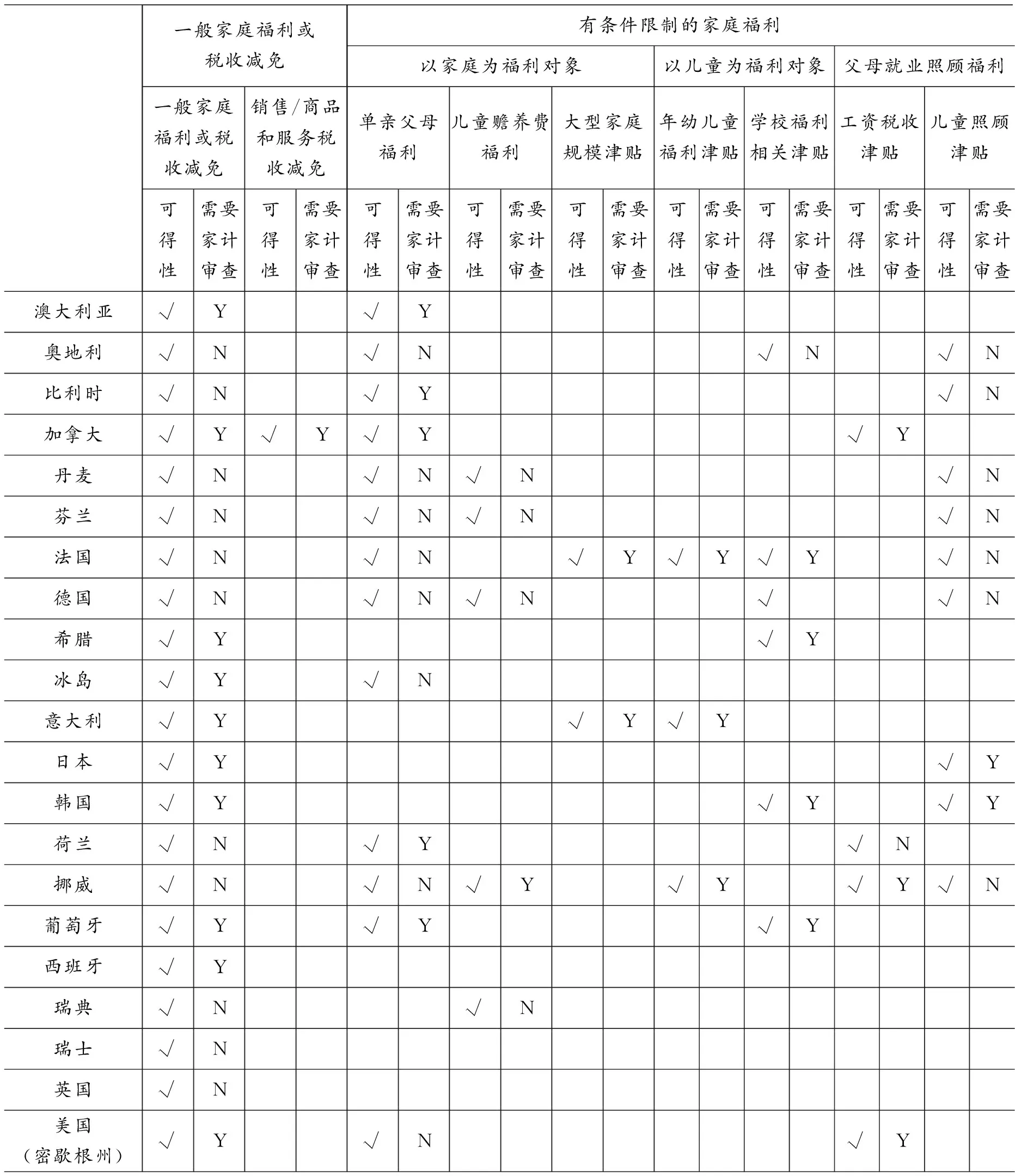

表2 2019年主要OECD国家的家庭福利分析

2.经济支持多样化

经济支持是照顾政策最常采用的政策工具,针对有孩子的家庭直接发放儿童津贴、家庭津贴等现金型福利来帮助有特殊需要的家庭渡过难关,提供一定照顾子女的经济援助,保障儿童能够获得基本的生活保障。随着儿童照顾逐渐从私人领域扩展到公共领域,儿童照顾逐渐成为一种公共责任,家庭在照顾子女的时间和经济成本也被纳入国家照顾支持的范畴。在20世纪80年代中期以后,国际社会上逐渐出现一种以儿童为中心、以照顾活动为对象、向2岁或者3岁以下幼儿父母发放的津贴——照顾津贴(child care allowance)。

从表2可知,2018年主要OECD国家的家庭现金福利根据福利对象主要有两类:第一类是一般家庭都能够获得的普惠式福利,主要包括一般家庭福利或者税收减免和销售商品和服务税收的税收减免;第二类是有条件限制的家庭现金福利,其中以家庭为福利对象的现金福利包括单亲父母福利、儿童赡养费福利和大型家庭规模津贴,以儿童为福利对象的现金福利包括年幼儿童福利津贴和学校福利相关的津贴,父母就业照顾福利包括工资税收津贴和儿童照顾津贴。根据家庭家计审查和家庭经济条件情况,为有子女的家庭提供合适的现金支持。

3.积极发展儿童照顾服务

儿童照顾包括早期照顾服务与早期教育两部分,从图5可以看出主要OECD国家0—5岁儿童照顾与早期教育支出占GDP比例的变迁图,并呈现出波动上升的态势。社会民主主义福利体制的冰岛和瑞典的早期照顾与早期教育支出占GDP比例较高,冰岛的占GDP比例从1990年的0.50%上升至1.80%,瑞典虽然在1990至2000年间从1.91%下降到1.00%,但是2000年之后上升至2015年的1.60%,丹麦、芬兰的GDP比例也出于1.00%以上的较高水平。自由主义的美国、东亚国家日本、南欧的西班牙和意大利等国比例较低,普遍处于0.50%之下的比例,保守主义福利体制国家比利时、德国的儿童照顾与早期教育支出占GDP比例处于0.50%至1.00%之间的中等水平。虽然不同福利体制国家的比例不同,但是基本呈现出逐渐上升的趋势,国家对儿童照顾的投资逐渐增加。

图5 部分OECD国家1990—2015年间0—5岁儿童照顾与早期教育公共支出占GDP比例数据来源:OECD数据网站https://stats.oecd.org/。

(四)积极促进女性就业

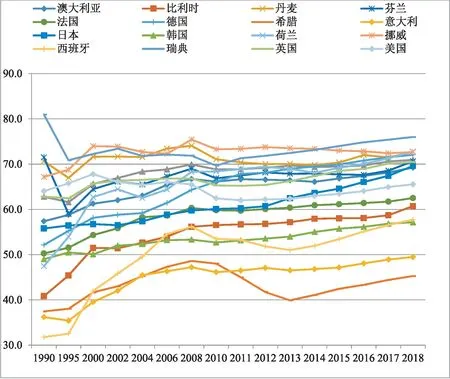

欧美国家的劳动力市场在20世纪70年代之后发生了重大的变化,大量女性劳动力的涌入成为劳动力市场的重要变化之一。20世纪70年代后期的男性就业率停滞不前,女性就业率却从原有不足50%的就业率上升至2010年的65%以上。③从图6可以看出来20世纪90年代以来主要OECD国家的女性就业率,北欧国家的冰岛女性就业率最高,平均就业率在80%以上,瑞典、挪威、芬兰和丹麦等国的女性就业率也普遍在70%左右;南欧的希腊和意大利女性就业率较低,普遍50%以下;欧洲大陆的德国、荷兰和英国、澳大利亚等国的女性就业率也较高,在70%以上。

图6 主要OECD国家1990—2018年女性就业率情况数据来源:OECD Employment Database。

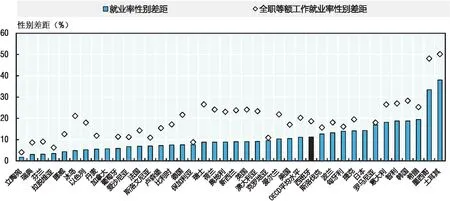

女性就业率的增加与女性受教育程度的提高、性别平等运动的推进分不开,儿童照顾政策的完善也成为女性离开家庭、进入劳动力市场的强心剂。照顾是一项涉及国家—家庭分工、男女性别分工的复杂性活动,在没有完善照顾支持的前提下,女性职能困于家中照顾孩子;在照顾支持逐渐完善的政策环境下,特别是公共幼托体系的建立,对女性就业产生了积极的影响,女性能够将孩子送到公立的日托中心或者日间照料中心,外出进行就业。提供全日制幼托服务的国家,女性可以从事全日制的正规型就业,例如芬兰、瑞典等国家;提供半日制幼托服务的国家,女性多从事非全日性就业和部分时间就业(一周工作时间少于30小时),例如美国等国家。从图7可以看出2018年主要OECD国家15—64岁的人群就业区和全职同等工作的就业率性别差距。北欧国家的瑞典、挪威、冰岛、丹麦等国的男女就业率差距较小,女性就业率较高,性别平等程度较高;保守主义的法国、德国、比利时、荷兰等国家的男女就业率差距处于较低水平,女性就业率也较高,性别平等程度较高;自由主义的英国、美国和澳大利亚等国家的男女就业率差距处于居中水平,女性就业率中等水平,性别平等程度居中;南欧国家的西班牙、意大利、希腊和东亚国家的韩国、日本等国家的男女就业率差距较大,均低于OECD国家的平均水平,女性就业率较低,性别平等程度较低。

图7 2018年OECD国家15—64岁人群就业率和全职同等工作就业率性别差距数据来源:OECD Employment Database。备注:全职等额工作就业率(the full-time equivalent job rate),即15—64岁人士的就业率,乘以每名受雇人士(包括独立及自雇人士)的平均每周工作时数,再除以40,即为全职等额就业率。在美国,全职工作时间是根据受抚养雇员的正常工作时间计算的。对于澳大利亚、芬兰、冰岛、新西兰、挪威和土耳其的就业数据指的是所有工作的正常每周工作时间。对于日本和韩国的就业数据指的是所有工作岗位的实际每周工作时间。

四、国际镜鉴:新时代下我国儿童照顾政策的建设思路

十八大以来,我国的民生建设站在了一个新的历史起点,(19)陈理:《十八大以来习近平关于民生建设的新思想新举措》,《党的文献》2015年第3期。民生问题与民生工程建设被提上政策议程,作为民生建设重要组成部分的社会保障重新得到重视;全面二胎政策实施后,儿童的照顾问题成为人们最直接最关心最现实的利益问题;十九大报告第一次提出“幼有所育”,让儿童照顾成为一崭新的民生目标,在国家关注、人们关心、社会现实的多重背景之下,社会政策呈现出扩张趋势,儿童照顾问题重新进入政策视野,并处在一个重建的关键时期。而从福利国家儿童照顾政策发展可知,向儿童投资是福利国家社会政策的改革方向,儿童照顾政策在国家与家庭之间不断权衡发展,增加对儿童家庭与儿童照顾项目的投资、积极促进儿童早期发展与女性就业已经成为国际发展的主流。

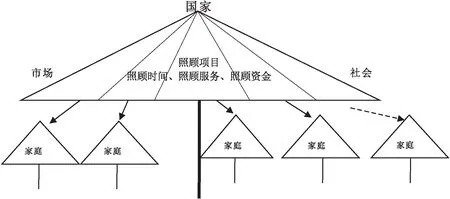

儿童是国家发展的未来,儿童照顾政策的实质在于为儿童“挡风遮雨”,家庭是儿童的小保护伞,但是在家庭无法提供有效照顾的时候需要国家则充当儿童健康成长的大保护伞。因此笔者用“伞形照顾”来形容中国城市儿童照顾政策的建构思路。(见图8)其中伞柄是整把伞的主心骨,也是支撑整把伞的关键所在,国家则是这把保护伞的伞柄,在儿童照顾政策中起到主导作用;伞面是整把伞最重要的组成部分,直接决定这把保护伞的受益范围,儿童照顾项目则是伞面,儿童照顾项目的范围越广,则受益面越广;伞骨则连接着伞面与伞柄,固定伞面,市场、社区与社会组织则是伞骨,在国家主导下,市场、社区积极参与并提供儿童照顾项目,并将照顾项目提供给有照顾需要的家庭。因此以“伞形照顾”来形容中国的建设思路,并从政策设计理念、伞柄、伞骨与伞面四个层面进行剖析。

图8 我国“伞形”儿童照顾示意图

(一)“照顾伞”设计理念:照顾责任共担与照顾效益共享

1.照顾责任共担

传统福利社会将儿童视为耐用消费品,对儿童投资被认为能够为父母带来永久性和长远性的收益,因此传统的儿童照顾是建立在父母责任、家庭支持与社会规范的基础上。然后随着社会结构的变动、儿童照顾成本的增加,家庭主要照顾者难以延续利他主义的传统,持续性、无条件的承担儿童照顾义务不仅将降低家庭养育儿童的质量,还将会连带造成家庭间在儿童投资上的差异,导致未来发展差距的持续性扩大。因此根据公共物品和家庭政策理论,儿童是准公共物品,国家抚养和教育儿童的收益具有非排他性与积极的外部性,因此国家应分担家庭照顾儿童的责任,通过照顾支持等方式缓和家庭价值日益式微带来的危机和潜在的家庭失灵,补偿儿童父母在照顾儿童上所做的努力,分担儿童照顾成本,以及增加儿童未来获得平等发展的机会。而福利国家在21世纪初就已经注意到在投资儿童方面的乘数化回报效应,儿童也被视为最重要的资产,属于值得国家培植和投资的战略性资源,同时对儿童投资也进行了延伸。例如在儿童还是胎儿阶段,为产妇提供完善的产检服务、延长假期政策;在儿童出生后的一两年内,有完善的育儿假期、育儿津贴和优质的日间照料服务,积极支持女性就业,以达到工作—生活平衡;在儿童学前教育阶段,国家提供普惠式学前教育服务,对于发达国家而言,高质量的社会服务已经成为国家的重要标志,也是国家治理能力和治理体系的重要组成部分。

2.照顾效益共享

儿童照顾政策实质就是社会投资,随着人力资本因素成为推动经济增长的首要动因,接受良好照顾与教育的儿童能够拥有人力资本,既能达到个人和国家双赢的目标,国家也能获得经济发展和社会进步的双重收益,即达到照顾效益的共享。家庭在养育儿童上的投资越多,儿童未来成长为人才就越具有竞争力,更能受益于国家与社会。国家对于儿童照顾的公共支出能够产生像公共教育一样的社会正外部性,强化对儿童的社会投资,可以使家庭有更多时间陪伴儿童、更多的资金提供高质量的儿童照顾,并有助于发展儿童的固有能力,因此需要国家共担照顾儿童的责任与成本。因此儿童照顾政策具有投资性,能在政策实施过程中获得极大的投资回报,投资儿童的回报也是应对人口红利消失、潜在人口负债的重要策略。

(二)“照顾伞”的伞柄:国家的主导作用

儿童照顾政策这把保护伞具有一脉相承、各部分紧密联系的特征,伞柄的坚硬程度直接决定这把伞能承受多大的冲击、伞骨的紧密程度直接决定这把伞的结实程度、伞面的大小直接决定这把伞的遮挡面积。因此国家是儿童早期政策的核心与主心骨,国家的重视与建设投资直接决定这把保护伞能走多远、能走多久。因此国家应在资源、能力、情感多方面倾斜与重视,并在倾其所有、倾其所能和倾其所爱三个层面渐进式的执行,从照顾资源再到照顾支持,最后落脚于照顾情感支持。

1.倾其所有——照顾资源层面

儿童是国家未来发展的关键所在,儿童也是国家兴旺发达的关键性人力资源。因此国家在实施儿童照顾政策时候在照顾资源层面对儿童坚持倾其所有原则,将照顾资源最大限度地向儿童倾斜。儿童照顾最需要的三个要素是照顾时间、照顾服务与照顾资金,因此国家需要通过采取延长产假时间、设立育儿假、增加父亲假等措施,通过多样化、弹性化的时间政策为儿童预留更多的家庭照顾时间;而在家庭成员无法提供有效照顾的时候,国家提供公共托幼服务、社区提供婴幼儿照护服务、市场提供收费制的保姆照顾与机构照顾,让家庭成员可以无后顾之忧的参加工作;并从直接提供照顾资金或者间接财政补贴与税收减免的形式分担家庭照顾成本,尽可能减少“生得起养不起”的照顾问题。

2.倾其所能——照顾能力层面

倾其所能的“能”主要是指国家的照顾能力,而照顾能力的重要代表就是国家提供的照顾服务,同时照顾服务是照顾支持的核心内容。从福利国家儿童照顾政策的转向分析可知,照顾服务已经取代现金给付成为福利国家最重要的政策工具,社会服务也从狭义的社会转向“普遍利益的社会服务(Social Service General Interest,SSGI)”,为有需要的国民提供普遍性的照顾服务。国家“倾其所能”建设儿童照顾政策的主要方式有提供照顾支持,增强家庭的照顾能力,例如综合采用时间政策、服务政策和资金支持政策,为家庭提供更多的照顾时间与照顾津贴,缓解家庭照顾压力;充分利用社区照顾支持,依托社区建立起日间照顾机构,满足社区内有照顾需要的家庭;建设女性友好性就业环境,建立完善的就业服务支持体系,让女性可以在就业与育儿之间达到平衡,减少冲突与矛盾。

3.倾其所爱——照顾情感层面

儿童特别是幼童缺乏独立生活能力,在生理和心理上都具有极大的依赖性,无法脱离照顾者独立生活,因此在儿童照顾政策的建设中要融入照顾者的真实情感,让照顾服务变得有温度。人们往往只看到儿童的基本生存和安全需要,而忽略了儿童也需要社会交往、自我尊重和自我实现的需要,而这种情感方面的需要更对儿童未来的发展产生深远的影响,远比我们想象中的物质需要影响更重。因此在儿童照顾服务政策的设计中,重视儿童照顾服务的人性化。

(三)“照顾伞”的伞骨:多元照顾体系的建立

从西方福利国家儿童照顾政策发展可知,家庭在儿童照顾中仍是核心角色,任何家庭之外的正规照顾机制与照顾服务都只是国家在不同程度、不同方式上对家庭照顾责任的分担,因此应建立一个由国家、家庭、市场和社会共同参与的“多元照顾体系”。如图8所示,国家是主心骨的主导作用(伞柄),家庭是核心作用,市场与社会积极参与,提供并负责将照顾项目传递给有照顾需求的家庭。

家庭从古至今都是社会最基本的社会单位,在所有的国家中,家庭都是社会成员最重要的福利资源。过去家庭通过聚集家庭内部资源、统筹运用资源的方式来对抗各种风险。但是工业化之后该模式渐渐不可行,国家与市场均无法处理这些社会风险,福利国家便取而代之。但是家庭仍是满足儿童各个阶段成长需要的最佳途径,也是预防社会问题最有效的切入点,因此家庭也是儿童照顾最核心的照顾主体,儿童照顾政策的演变实质上就是对国家—家庭照顾责任与边界不断重新界定的过程,可以说家庭是儿童照顾最重要的载体之一,家庭照顾也是儿童照顾最重要的形式。

市场是儿童照顾的重要载体之一,市场提供的收费制、多样化的照顾服务为众多家长提供了更多选择。市场照顾按照服务提供的主体主要分为三类:第一类是托育机构服务,提供托育服务、托管服务等;第二类是早期教育服务,例如早教班、启蒙和陪伴教育、素质培训班、轻课和学前班等;第三类是个人照顾服务,例如月嫂、育儿嫂、保姆等。市场提供儿童照顾的动机是获得利润,照顾对象是付费的消费者,核心职能是通过市场规律与客户需要提供不同形式的儿童照顾。

社会是儿童照顾的重要补充型主体,同时包括社区和社会组织,二者共同构成国家公共照顾服务的重要载体,也是福利国家递送公共服务的普遍模式。例如福利国家的日间照料机构,就是扎根于社区的公共服务。社区由于其地缘性,了解社区内成员的照顾需要,提供的照顾服务具针对性,并且由于距离较近,照顾服务的可及性和可得性都较高,并且社区照顾相对于市场照顾收费较低,社区内居民的服务可负担性较高。而社会组织由于其专业的工作人员和专业的工作方法,提供的照顾服务具有专业性,并且社会组织的照顾服务多是非营利性、基于关怀与服务的精神提供的照顾服务更具有柔情性,这正是儿童早期需要的服务特性。社会所提供的服务区别于国家公共照顾的普遍式和广泛性,社会所提供的照顾服务具有灵活性与差异性,不同群体照顾需要的满足度较高。社会在家庭与政府关系中充当桥梁作用,同一社区中的居民可以将照顾的表达性需要传递给政府,社会组织也可以将社会公众的照顾需要传达给政府,有效发挥社会组织的灵活性,更好地发挥协调与沟通的作用。

(四)“照顾伞”的伞面:多样化的政策工具

国家在资源方面向儿童照顾政策倾斜,加强家庭的照顾能力;市场与社会提供多样化的照顾项目,满足家庭差异化的照顾需要。而这一“满足”要落脚于具体的照顾项目,即“照顾伞”的伞面决定了满足的程度与范围。从福利国家儿童照顾政策的发展演变可知,综合运用时间政策、服务政策与资金支持政策提供项目已经成为福利国家的常用政策手段。因此通过完善时间政策、整合照顾服务体系与提供照顾经济支持来扩充这把保护伞。

1.完善时间政策

我国目前的时间政策仅有产假、男性陪产假和哺乳假。休完产假后的职业女性要回归职场,不免要面临工作与育儿的冲突,而不满一周的婴儿迫切需要母亲的照顾,母亲要在工作升职与照顾儿童之间做选择,而二者是此消彼长的时间制约关系,即使能够安心回归职场,家中幼儿的牵挂必然影响女性的就业状态,这时候祖辈照顾将成为女性就业的最大助力;而延迟退休政策必然成为祖辈照顾的最大政策型阻力,祖辈又要在提前退休照顾孙辈或是继续工作中做选择,至少在达到3岁的幼儿园入园年龄前,家庭、祖辈与父母仍是3岁以下儿童最重要的照顾者,家庭照顾负担过重,因此设置育儿假与父亲假则尤为必要。在2020年5月,辽宁省在《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的事实意见》中提出“鼓励有条件的企业单位探索试行与婴幼儿照护服务配套的育儿假”;2020年两会期间,“建议男性配偶陪产假延长至38天”“男女共休产假”的话题引起热议,这说明照顾时间对于家庭的重要性、父亲角色对儿童成长的必要性。在国家顶层设计中合理规划照顾时间政策,由各省份合理安排并设计男性配偶假、父亲假和育儿假则成为未来儿童照顾政策完善的重点。

2.整合照顾服务体系

儿童照顾主要包括生活保育(care)和学前教育(Early Education),OECD国家关注早期儿童教育与保育 (Early Childhood Education and Care,ECEC) ,强调保育与教育的一体化,提供的所有服务都将保育与教育看成不可分割的一体,因此“保教一体化”(Educare)已经是世界托育服务的发展潮流。目前我国儿童照顾发展方向以3岁以下婴幼儿照护服务体系与普惠式学前教育为主,建设0—3岁儿童的照护服务体系与推进普惠型幼儿园建设是未来的工作重点。因此在婴幼儿照护服务体系建设中融入儿童早期教育服务,兼顾儿童保育与儿童教育,整合儿童幼托服务体系建设,促进照顾服务与学前教育服务的有效衔接。

3.发展经济支持政策

福利国家的经济支持手段主要包括普惠性福利和选择性福利,而资金支持也是照顾支持的重要手段之一。我国目前经济支持政策具有补缺型与选择性,只有家庭困难或者困境儿童才能够享受到,例如孤儿生活费与艾滋病感染儿童津贴等;近些年设立的学期教育发展基金,旨在扩大普惠型学前教育资源,用于支持地方建立起幼儿资助制度。因此在发展经济支持政策方面,可以通过改革财税体系,将育儿支出纳入个人所得税减免项目中、用以分担家庭照顾儿童的经济成本;也可以采取财政补贴的形式分担家庭和民办幼托服务机构的照顾成本。

五、结语

在工业社会向后工业社会转变、新旧社会风险并存的时代背景下,福利国家在缩减传统福利项目支出的同时纷纷增加对儿童福利的支出,并逐渐认识到向儿童投资的社会政策具有发展性与投资性,儿童照顾作为儿童福利的核心内涵更是成为改革的重点项目。福利国家受到社会投资理念的影响,从增加对儿童家庭的公共支出、重视儿童早期发展、完善儿童照顾项目等方面对儿童照顾政策进行改革,并在增进家庭照顾支持、促进女性就业等方面取得了良好效果。我国的十九大报告明确指出要实现“幼有所育”的民生目标,保证每个儿童享有受照顾的基本权利,也是我国深入开展脱贫攻坚、保证人民在共建、共治、共享发展中有更多获得感、安全感和幸福感的具体体现,也是我国发展民生事业、补齐民生短板、增进民生福祉的有效举措之一。打通幼有所育的最后一公里,需要完善的儿童照顾政策体系为保障,将保障每位儿童享有福利的权利落到实处。因此通过总结福利国家儿童照顾政策的发展与改革方向,为我国儿童照顾政策的建设与完善提供借鉴与思路具有现实意义。