中国食品安全协同治理改革:动因、进展与现存挑战

2021-02-24伍琳

伍 琳

一、引言

经历了以打击食物掺假使假和关注粮食短缺、食品卫生问题为主的历史阶段,我国已步入食品安全风险隐患凸显和食品安全事件密集爆发的特殊时期(1)颜海娜:《我国食品安全监管体制改革——基于整体政府理论的分析》,《学术研究》2010 年第5期。。华盛顿战略和国际研究中心副主任曾撰文称“中国的食品安全危机将会给全球的公共卫生治理带来挑战”,坊间广为流传的调侃“十个部门管不好一桌饭”“八个部门管不好一头猪”也勾勒出中国政府公信力受损的严峻现实。虽说某些言论或许带有夸张和失实的色彩,但不可否认的是对于食品这类生存必需品的不信任,已正在诱发公众对于中国政府治理的信任危机。在繁重的执法负荷与稀缺的公共执法资源约束下,政府部门权威主导的食品安全监管体制的确也已无法适应中国食品安全的复杂形势所需。

为了改善中国的食品质量和声誉状况,构建长效的食品安全监管体系和机制。学术界有关食品安全立法、监管权力配置、监管体制改革、技术标准建设和技术水平提升、突发事件应急管理等研究大量兴起(2)曹正汉、周杰:《社会风险与地方分权——中国食品安全监管实行地方分级管理的原因》,《社会学研究》 2013年第1期。(3)涂永前、王晓天:《关于当前我国食品安全治理若干问题的思考》,《江汉大学学报(社会科学版)》2017年第4期。,且受20世纪90年代以来西方新公共管理运动的思潮影响,摒弃政府权威的以共同目标实现为导向的治理模式,迅速成为了食品安全这类复杂跨域公共问题的理想解决之道。“治理体系”的概念被写进了中国十八届三中全会权威政治文件,“推进社会治理创新,实现多元主体共同治理”也成为健全中国食品安全监管体制的关键手段(4)吴元元:《食品安全治理中的声誉异化及其法律规制》,《法律科学:西北政法学院学报》2016年第2期。。需要指出的是,尽管中国的政治领导人和学者们都已逐渐意识到了创新社会治理的必要性,可实际上,中国目前符合协同治理先决条件的行业领域是非常少的,探索食品安全领域协同治理改革的思路和进展能为更广泛领域的监管范式改革提供影响、启示和动力。

文章主要分为四部分展开。第一部分概述了中国食品安全监管和治理理念的发展历程。第二部分讨论了2013年“社会共治”理念提出的背景与中国构建食品安全协同治理体系的驱动因素。第三部分指出中国在推进食品安全协同治理方面的确取得了较大进展,打造整体性政府、培养企业主体责任意识、为公众参与提供平台和提高非政府组织的独立性,有助于缓解中国食品安全事件频发的现状。第四部分分析了中国继续建立系统化的食品安全协同治理框架面临的挑战和约束条件。

二、中国食品安全治理理念的发展

中国对于食源性疾病问题的重视由来已久,早在唐宋时期《唐律疏议》和《宋刑统》中就有关于严苛惩处掺假使假、腐败食物售卖者的规定(5)张炜达:《探秘古代食品安全监管》,《中国减灾》2012年第8期。。20世纪后随着中国食物生产和消费规模的不断扩大,不洁饮食导致的食物中毒及死亡问题日益严重,为治理因食品卫生问题引起的中毒和疾病传播,北洋政府和民国政府效仿西方的管理模式设置了中央防疫处、卫生司等专门的食品卫生监管机构(6)戴志澄:《中国卫生防疫体系五十年回顾——纪念卫生防疫体系建立50周年》,《中国公共卫生管理》2003年第5期。,这被视为中国现代食品卫生监管思想的萌芽,可因政局动荡,民国时期颁布的食品卫生政策大多未能有效执行、食品卫生管理流于形式。

直到1949年新中国成立并逐步完成社会主义改造,“政企合一”的体制建立后,中国才确立了轻工业部门、农业部门、粮食部门、化工部门、商业部门及各级供销合作社共同负责的食品卫生监管格局(7)刘鹏:《中国食品安全监管:基于体制变迁与绩效评估的实证研究》,《公共管理学报》2010年第2期。,并于1965年颁布了第一部中央层面的食品卫生综合管理法规——《食品卫生管理试行条例》,这一条例突出反映了计划经济体制下中国食品卫生监管的思路:①主管部门严格管控下属企业的财务、人事、物资、生产供应等各项行为,同时负责管理下属企业的食品卫生工作;②食品卫生管理以行政任免、思想教育、群众运动等内部控制手段为主;③卫生部门辅助主管部门进行食品卫生监督与技术指导。然而,因其后十年“文化大革命”(1966—1976年)很大程度上摧毁了中国的法律制度体系,当时制定的各项食品卫生法规也大多未能有效实施。

在充分总结历史经验和教训的基础上,20世纪70年代末中国开始进行市场经济改革和实行对外开放政策。遵循“多成份、多渠道、多形式”的原则,食品工业开始实行国营、集体、个体共同发展的策略,大量集体食品企业、个体食品加工户进入市场。快速发展的食品产业有效缓解了长期困扰中国的粮食短缺问题,可由于当时的监管制度建设滞后、法制体系尚不健全,大量新生的非国有食品企业游离于传统管控范围之外,由此也导致了食物中毒事件和食品污染事件的指数型增长。例如,广东省广州市1979年发生食物中毒事故46起,中毒人数302人;1982年食物中毒事故上升至52起,中毒人数激增至1097人(8)陈锡文:《中国食品安全战略研究》,北京:化学工业出版社安全科学与工程出版中心,2004年。。为了应对农业与食品工业快速发展带来的挑战,1983年中国颁布《食品卫生法(试行)》,提出卫生部门应当在食品卫生管理中发挥主导作用,并增加了违法造成食物中毒和食源性疾病的法律责任。1993年3月国务院机构改革决定撤销轻工业部门,肉制品、酒类、水产品、植物油、粮食、乳制品等诸多食品制造企业得以与轻工业主管部门分离,政府不再干预食品企业的微观生产经营行为,食品领域的“政企合一”体制正式被打破。在这一计划经济向市场经济、“政企合一”向“政企分离”体制转轨的特殊时期,食品卫生管理也颇具时代特色:①卫生部门主导食品卫生管理工作,各类主管部门也负有相应的管理职权;②卫生防疫站和食品卫生检验所为食品卫生的监督执法机关;③行政命令、思想教育等传统管制手段的约束力明显下降,而因部门和地方保护主义盛行,行政执法、司法审判等现代化监管工具也没有实际作用空间。

随着1995年《中华人民共和国食品卫生法》的颁布,原政企合一体制下主管部门的食品卫生管理职权被正式废除,食品卫生监督执法主体由卫生防疫站与食品卫生监督检验所调整为卫生行政部门。与此同时,中国也进入了农用食品种植和饲养、加工、流通及现代餐饮业全面发展的新阶段,食品产业的外延不断扩大,掺假使假、农兽药残留超标、重金属污染等问题日益凸显,传统的食品卫生概念已经无法涵盖中国食品安全风险的主要特点。尽管中国也曾尝试通过政府机构改革解决食品安全监管中职能交叉与职能空白并存的问题,包括2001年将国家质量技术监督局与国家出入境检验检疫局合并为国家质量监督检验检疫总局(AQSIQ)、国家工商行政管理局调整为国家工商行政管理总局(SAIC),2003年又设立了国家食品药品监督管理局(CFDA)进行综合监督与协调,可成效却远不如预期。2004年安徽省阜阳市陆续爆发了严重的劣质奶粉事件,致使189名婴儿出现中度营养不良、12名婴儿因重度营养不良而死亡。

“阜阳劣质奶粉事件”暴露了当时中国食品安全监管体制的积弊,也引起了社会各界对于食品安全问题的热议和高度关注。按照一个监管环节一个部门监管的原则,2004年9月以分段监管为主、品种监管为辅的食品安全监管体制通过《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》正式确立(9)农业、质检、工商、卫生和食药监管五个部门分别承担了初级农产品生产、食品加工、食品流通、餐饮消费等不同环节的监管职能,也被称为“五龙治水”的监管模式。,这是近五十年来中国第一次在国家级规范性文件中明确提出食品安全的概念,标志着超越食品卫生管理的综合性食品安全监管时代的来临。尽管意义重大,“五龙治水”的分段监管体制依然存在许多显而易见的不足:①简单将食品安全监管划分为四个基本环节、由五个部门分别承担,既忽略了风险评估、信息公开等综合性的无法划分到某一具体环节的重要职能,也未能对各部门的法定监管职能进行有效协调与整合,部门间各自为政、权责不清和互相推诿的现象较为严重;②各个部门的监管思路与方法不一,监管能力建设滞后于体制调整,尚无法适应日趋复杂和庞大的食品市场对跨部门协同监管提出的高要求。在这一时期,“苏丹红咸鸭蛋事件”等以假冒伪劣、掺假使假、非法添加非食用物质、非法使用违禁药物为特点的食品安全事件层出不穷,2008年更是爆发了震惊中外的“三鹿奶粉事件”,非法添加化工原料三聚氰胺的奶粉导致至少6名婴幼儿死亡、约40000名患儿住院治疗。

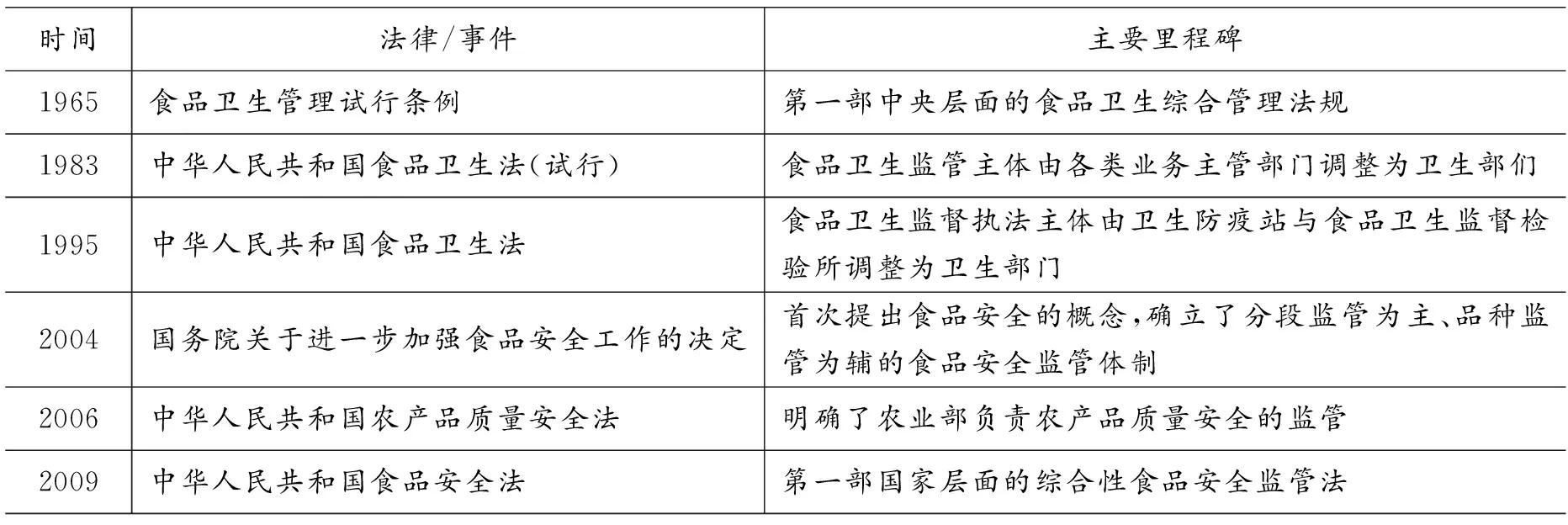

迫于“三鹿奶粉事件”带来的社会压力同时也为了重建政府公信力,经多年起草、审议和校正,中国史上第一部《食品安全法》于2009年6月正式生效,这部法律的出台在中国食品监管史上具有里程碑式的意义:①提出以科学为基础的风险监管理念,确立了以食品安全风险监测和风险评估为基础的科学管理制度;②提出设立国务院食品安全委员会、加强行业自律和实行社会共治,体现了中国改革以政府为主导的、碎片化的监管体制,构建现代化的食品安全协同治理体系的决心(见表1)。

表1 中国食品安全监管法律体系发展的重要里程碑(1960—2009)

三、构建食品安全协同治理体系的驱动因素

食品市场长期存在信息不对称、风险复杂隐蔽、监管资源稀缺等问题(10)Ansell C, Gash A, “Collaborative Governance in Theory and Practice”,Public Administration Research & Theory,Vol.18, No.4, 2008, pp.543-571.,单一主体的能力有限,唯有公共、私营及第三方部门共同努力方能以更低的成本提供更安全的食品(11)Garcia Martinez M, Fearne A, Caswell J A, et al., “Coregulation as a possible model for food safety governance: opportunities for public-private partnerships”, Food Policy,Vol.32, 2007, pp. 299-314.。中国虽然自1995年《食品卫生法》实施起即鼓励社会团体和个人对食品卫生开展社会监督,并在国家食品药品安全“十一五”规划和《食品安全法》中逐步落实了公众参与、行业自律与媒体监督的概念,可真正意义上的协同治理改革萌芽还应追溯到2013年《关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》的颁布,首次完整描绘了企业自律、政府监管、社会协同、公众参与、法治保障的食品安全共同治理格局(12)齐萌:《从威权管制到合作治理:我国食品安全监管模式之转型》,《河北法学》2013年第3期。。分析此次改革的驱动因素,有利于更深入地理解中国建设食品安全协同治理体系的思路和方向。

(一)监管资源稀缺导致的主体间相互依赖

受两千多年的封建统治及计划经济时期指令性管制体制影响,中国在食品安全问题管理中的“政府本位主义”较为严重,政府几乎以垄断的方式包揽了食品安全立法、认证、检测、检查等各项大小事务(13)刘鹏:《中国食品安全监管:基于体制变迁与绩效评估的实证研究》,《公共管理学报》2010年第2期。。然而,在信息高度不对称的食品市场中,仅期望政府通过法律或行政手段解决一切食品安全问题是不切实际的(14)任燕、安玉发、多喜亮:《政府在食品安全监管中的职能转变与策略选择——基于北京市场的案例调研》,《公共管理学报》2011年第1期。。中国的食品生产经营企业自2010年起已经突破1000万家、绝大部分为10人以下小企业,此外还有数量巨大尚无法实行许可管理的小摊贩、小作坊、小餐饮和小食杂店等。可与幅度宽泛、成分复杂、基数庞大的监管对象相对应的,却是极为有限的财政预算和严重不足的专业监管人员。据我们调查,广东省食品生产流通企业、餐饮单位已超百万家,食品监管系统人员的编制比例却低于0.015%的全国平均水平;上海市16.4万家食品生产、流通和餐饮企业只匹配了2400名对口监管人员,人均监管企业数高达68家(15)陈莉莉、高曦、张晗等:《我国三省(市)食品安全监管资源现状及分析》,《中国卫生资源》2016年第1期。;浙江温州乐清市拥有本地人口120万、外来流动人口50多万,食品安全执法监督人员数却只占总人口比例的0.01%,监管经费不足GDP的0.1%。

随着现代社会食品产业链的不断延长、食品消费的日益多元化,食品安全风险控制的难度只会日益加大,任何个人或组织都无法独立有效地完成食品安全监管工作。作为公共利益的维护者和代表者,中国政府已不得不放弃权力垄断,向食品企业、非政府组织、媒体、行业专家等非政府利益相关主体寻求合作解决食品安全问题的可能性。

(二)公民社会对食品安全自我治理的需求

公民社会通常指的是代表公民利益与意愿的非政府组织和机构的集合,是不同于政府和企业的第三部门,也代表了一种言论自由、司法独立的社会状态(16)Zhang M, Qiao H, Wang X, Pu M Z.,“The third-party regulation on food safety in China: A review”,Journal of Integrative Agriculture, No.11,2015, pp. 2176-2188.。截至2018年6月底中国已有社会组织78.4万个,注册登记数量相比2010年增长近42%(17)Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China. 2018. The second quarterly statistical report of civil affairs in 2018. [2018-08-02]. http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/qgsj/2018/20180608021514.html.,中国食品工业协会、中国餐饮行业协会等组织化程度较高的行业协会以及中国科学技术学会等专业性学术研究团体,都为第三部门承担更多的食品安全治理职责提供了扎实的组织基础。公民社会的快速壮大为创新中国食品安全治理模式提供了契机,同时也对民主政治、社会自治提出了更高的要求。在过去三十年里,中国经历了深刻的经济体制与社会结构变革,公共部门与私营部门的界限日渐模糊(18)刘飞、孙中伟:《食品安全社会共治:何以可能与何以可为》,《江海学刊》2015年第3期。,公民权利意识及参与公共事务管理的能力不断增强。第三部门主体早已不再满足于被动承受政府监管的结果或仅仅作为食品安全知识的宣教对象,更有着平等参与食品安全治理过程、共享治理结果的强烈愿望。例如,北京“西城大妈”组织就拥有约10万名志愿者,通过开展巡逻、宣传和安全检查活动及将可疑情况第一时间反馈监管部门,不计回报的承担着北京市西城区的食品安全治理任务。

协同治理强调建立以共同目标为导向的平等合作伙伴关系(19)颜昌武:《协同治理化解碎片化困境》,《领导科学》2016年第10期,第20页。。构建政府部门与公民社会共同参与的食品安全协同治理体系,摒弃传统的自上而下、以政府为中心的命令—控制式监管模式,赋予非政府组织反映偏好和实质参与食品安全治理决策的权力,无疑是对公民社会快速崛起的最佳回应。

(三)实现食品安全治理现代化的政治承诺

中国生产销售假冒伪劣食品案件多发的势头自20世纪80年代起已有所遏制,可食品安全监管体制、法制、标准等方面依然存在缺陷(20)王俊豪、周小梅:《跨学科视野下的食品安全治理研究与展望》,《管理世界》2014年第10期。,食品安全监管的被动适应性特征较为突出:①缺乏有效的食品安全风险监测、评估和预警机制,食品安全监管体制改革的动力往往来源于重大食品安全事件,规制手段以应急式的重点品种抽检、突击检查、加大违法惩处力度为主。例如2004年安徽阜阳发生了劣质奶粉事件,同年国务院便启动了食品安全专项整治工作,以奶制品、豆制品、蔬菜、水果等为重点品种,以农村为重点区域,对生产、销售假冒伪劣和有毒有害食品的违法犯罪行为进行严厉打击;②监管风格偏行政化,公众被排除作为食品安全的正式监督者、仅仅被视为食品安全知识的宣教对象。近年来,中国特殊的工业化和城镇化进程带动了食品产业的快速发展,加上消费者对食品质量安全的关注度与要求不断提高,构建更为科学和适应现代食品安全风险特点的监管体系已是刻不容缓。2013年十八届三中全会召开后,中国迎来了行政管理制度与体制的重大变革,“推进治理体系和治理能力现代化”的改革理念在各个领域得到了广泛认可和渗透。

食品安全治理现代化是国家治理现代化的重要组成部分,其关键在于转变政府职能,重构监管部门、企业、媒体和消费者等利益主体的角色和权利义务关系,通过构建更具透明度、可问责性与合法性的协同治理体系以破解食品安全的深层次制约因素。为适应这一重大的理念调整,2015年10月新修订的《食品安全法》经三次审议后正式实施,涉及协同治理改革的主要亮点包括:①强化了新闻媒体及行业协会、消费者协会等社会组织治理食品安全问题的主体地位;②提出继续加强食品安全知识的宣传教育,提高消费者的食品安全意识和自我保护能力;③建立表彰和奖励制度,提高社会力量参与食品安全治理工作的积极性;④从行政罚款、民事责任和刑事责任追究等方面大幅提升了食品生产经营者的违法成本,增设生产经营者自查制度和责任约谈制度。

总体而言,中国有着强大的政治动力发展食品安全协同治理。促进政府部门与非政府利益相关者平等对话、共同参与和决策,以共同目标为导向协同解决食品安全问题,提高食品安全监管系统的完整性、稳健性和增进公众信任,是中国为实现食品安全治理现代化做出的重要政治承诺和追求的主要目标。

四、中国食品安全协同治理改革的主要进展

作为多元利益集团“对抗主义”和公共机构封闭决策“管理主义”的替代选择(21)Bryson J M., Cunningham G L, Lokkesmoe K J.,“What to do when stakeholders matter: The case of problem formulation for the African American Men Project of Hennepin County”, Public Administration Review, No.5, 2002, pp.568-584.,协同治理强调打破公共部门、政府层级以及公共、私营、第三方部门的界限,使各利益相关主体在共同目标的指引下建设性地参与公共事务管理,涉及透明度、可问责、效力和效率等价值之间的平衡,以及行政机构与非政府利益相关方之间权力和责任的重新分配,是针对特定国家、特定领域方能展开讨论的特定问题。相比欧美发达国家,中国的食品安全治理存在着极其复杂的历史和现实因素,这种复杂性可概括为量大面广的消费总量、低小散乱的产业基础、尚不规范的产销秩序、相对缺失的诚信环境、滞后的企业主体责任意识以及薄弱的监管能力等,因而在推进食品安全协同治理改革时特别关注四个方面:①打造整体性政府;②培养企业主体责任意识;③降低公众参与门槛;④提高非政府组织治理的独立性。

(一)中央层面食品安全监管机构的整合:从CFDA到SAMR

与美国的联邦制不同,中国实行集权制管理,中央政府(即国务院)是国家最高行政机关,省、市、县、乡四级地方政府负责辖区内各项行政事务的管理。食品市场具有高度的复杂性和信息不对称性,为了有效应对各类食品安全风险、充分保障消费者的生命健康权,中国建立了“中央政府统一领导、地方政府负总责、监管部门各负其责”的食品安全监管责任体系。根据2015年《食品安全法》,中央政府主要为全国食品安全监管工作的有效开展提供政策指引和统一的规范标准,实际监管工作由县级以上地方政府及其监管部门承担。地方各级食品安全监管部门基本仿照中央政府部门的组织结构进行设置。

监管权力配置结构分散、监管独立性不足、监管风格过度依赖行政方式以及监管基础设施建设薄弱,长期被视为制约中国食品安全监管绩效提高的四大深层因素(22)刘鹏:《中国食品安全监管:基于体制变迁与绩效评估的实证研究》,《公共管理学报》2010年第2期。。经济合作与发展组织(OECD)也曾指出:“中国的政府机构设置存在严重的整合问题,紧密相关的组织之间缺乏协作、职能彼此交叉的部门缺乏协同、决策责任分散化、彼此对立的机构同时存在”(23)经济与合作发展组织(OECD):《中国治理》,北京:清华大学出版社,2007年,第10页。。为了化解政府部门中存在的机构重叠、职责交叉以及权限冲突等问题,2008年以来中国曾多次对政府组织架构与运行机制进行调整和再造。尽管食品安全监管权责的划分从中央到地方都已更加清晰,可总体而言我国食品安全监管机构的体量仍过于庞大,政府机构林立、缺乏协同、各自为政的现象并未得到有效改善(24)刘鹏、马亮、刘志鹏:《央地关系与政府机构改革——基于中国地级食品安全监管机构改革进度的实证研究》,《公共行政评论》2016年第5期。。

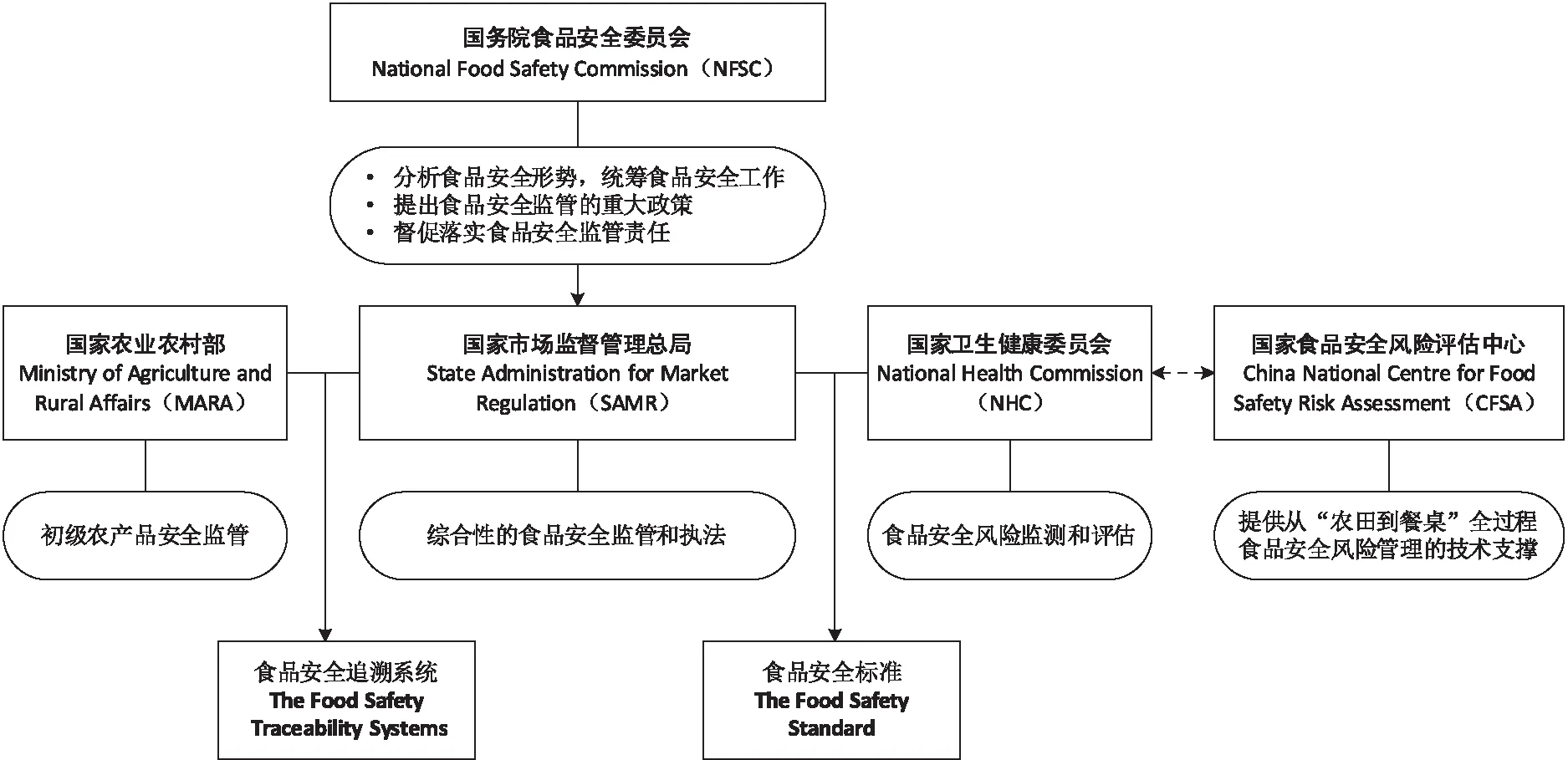

为了进一步提高食品安全监管效率与专业化程度, 2018年3月第十三届全国人大一次会议后中国发布了新一轮大部制改革方案,设立国家市场监督管理总局(SAMR)负责食品安全的综合监督管理,同时对其他相关监管机构的职能进行了调整,具体而言:①不再保留国家食品药品监督管理总局(CFDA)和国家质量监督检验检疫总局(AQSIQ)。原CFDA承担的食品生产、加工、流通和消费环节的监管职责以及原AQSIQ承担的进出口食品安全和认证认可职责,全部由新设立的SAMR承担;②不再保留国家卫生和计划生育委员会,原本由其承担的食品安全风险监测与评估以及食品安全标准制定的有关职责,整合入新组建的国家卫生健康委员会;③组建国家农业农村部,负责原农业部承担的初级农产品和绿色食品安全监督工作。④保留国务院食品安全委员会,具体工作由SAMR承担。此外,国家食品安全风险评估中心仍然负责提供从“农田到餐桌”全过程的食品安全风险管理技术支撑服务。图1阐释了当前中国中央层面食品安全监管体系的构成:

图1 2018年大部制改革后中国食品安全监督管理体系的主要构成

(二)立法强化食品企业的社会责任意识

相比2009年《食品安全法》强调企业是食品安全的第一责任人,对食品安全负有最直接、内在和主要的法律责任,2015年新修订的《中华人民共和国食品安全法》中明确提出食品企业应当承担社会责任。根据商务社会责任国际协会的定义,企业社会责任(CSR)是指“在尊重道德价值,尊重他人、团体及自然环境的基础上追逐商业上的成功”(25)McWilliams A, Siegel D., “Corporate social responsibility and financial performance: Correlation or misspecification”, Strategic Management Journal, No.21,2000, pp.603-609.。虽然有关CSR是否更有助于企业迈向成功的争论从未停止(26)Posnikoff J F. “Disinvestment from South Africa: they did well by doing good”, Contemporary Economic Policy, No.1,1997, pp.76-86.,但缺乏对于CSR的关注所造成的危害却是显而易见的。在充满机会主义诱惑的食品市场中,食品安全监管制度和执法体系的设计不可能做到尽善尽美、也无法防范一切食品安全事件的发生,具有社会责任感的企业往往能采取高于法定义务的行为以最大限度地降低食品安全风险、增进社会福利,因而被视为最为理想的食品安全治理主体之一(27)Kong D., “Does corporate social responsibility matter in the food industry? evidence from a nature experiment in China”, Food Policy, Vol.3,2012,pp.323-334.。

近年来,中国政府、消费者等利益相关主体对于食品企业的期望和要求不断提高,除了合法生产经营、确保所提供食品不会对消费者的生命健康造成损害,企业已不得不比以往更充分地考虑其企业行为对社会和公共利益产生的影响。目前,中国的食品企业主要集中于从事两类CSR实践:第一类以保障公众和消费者的健康权益为目标,主要通过参与食品安全法律、法规以及食品安全标准和知识的普及工作、倡导健康饮食的方式,增强消费者的食品安全意识和自我保护能力。部分省市的食品企业还参加了食品安全责任保险,如2012年长安责任保险就为江苏扬州市的食品流通企业集体承保了食品安全责任险,有效提高了食品安全事件的预防和救助水平,在减少群体性事件和维系社会稳定方面发挥了积极作用。第二类CSR实践以提高企业内部的食品安全管理水平为主,通过制定严于食品安全国家标准或地方标准的企业标准、采用先进技术和先进管理规范、符合良好生产规范(GMP)要求并逐步实施危害分析与关键控制点(HACCP)体系,如“康师傅”等部分大型食品企业已逐步建立起了对社会负责的企业文化,完成了从被监管者到食品安全维护者的角色转变。

(三)重点保障公众对食品安全的知情权

食品是维持人类身体健康与生命安全的必需品,广大公众对于食品安全的要求和重视程度不言而喻。鼓励公众表达诉求和有效参与食品安全治理是提高政府决策科学性的关键所在。相比其他行政或非行政治理主体,公众群体的基数巨大,在食品安全事件发生后通过集体抵制购买、营造社会舆论压力等行为可对违法食品企业产生强大的威慑力,进而倒逼食品产业规范化发展。从矫正信息不对称问题的角度出发,提高公众对于食品安全风险、食品科学技术的理解和掌握程度也有助于增强其健康管理与自我保护能力(28)[美]凯斯·R·孙斯坦:《风险与理性——安全、法律及环境》,北京:中国政法大学出版社,第123 页。。

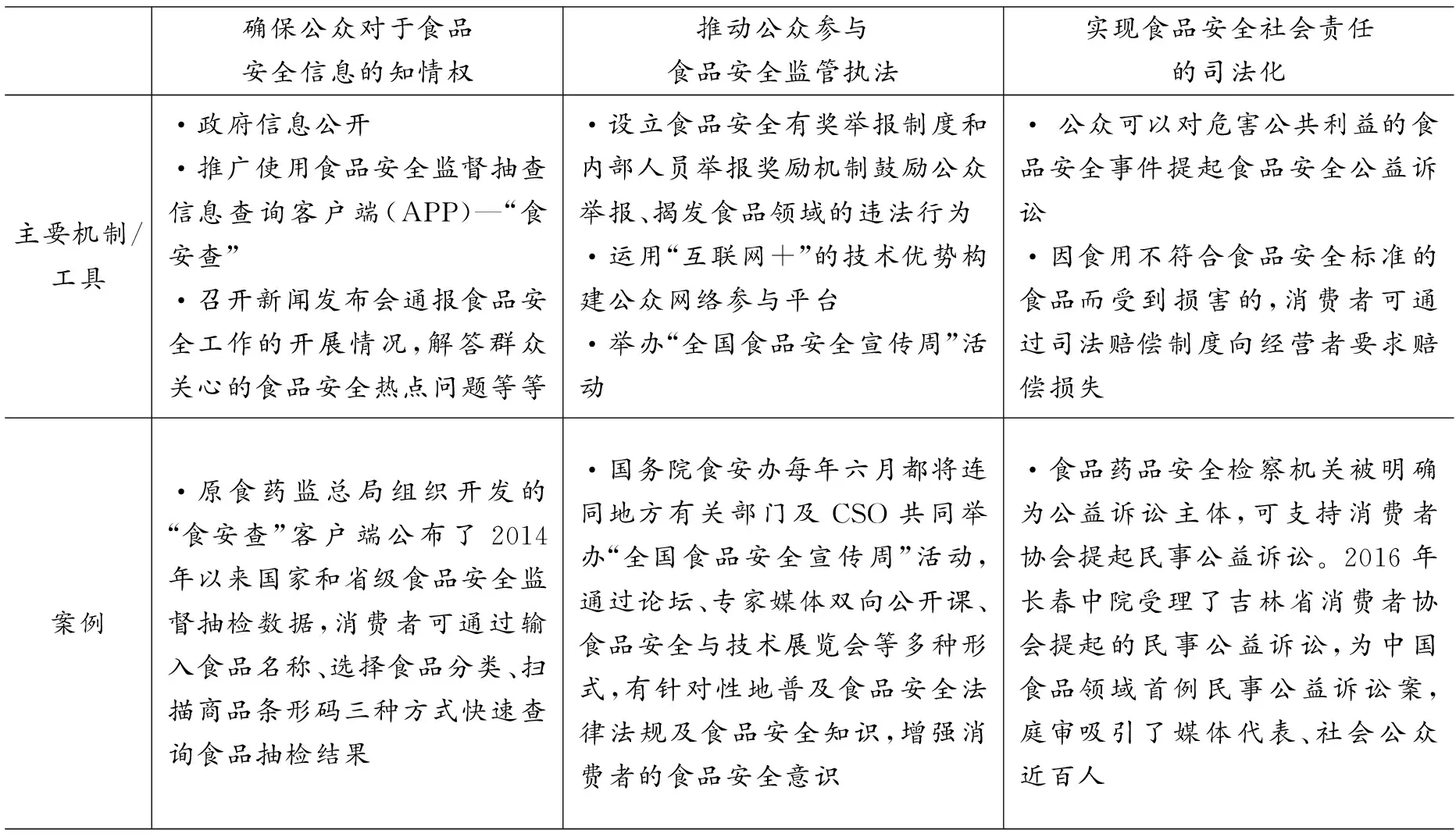

受传统国家结构与儒家“知足忍让”文化的影响,中国民众的民主法治意识较为淡薄,同时也缺乏公众参与公共事务管理的法律基础。协同治理的核心在于构建具有更高透明度、可问责性与合法性的治理体系,以提高公众发言权和建设更具响应性、以公民为中心的政府。为弥补长久以来“程序正义”方面的缺失,中国近年来的协同治理改革工作集中于从立法、执法、司法三个层面为公众参与食品安全治理提供保障,包括确保公众对于食品安全信息的知情权,推动公众参与食品安全监管执法和实现食品安全社会责任的司法化(如表2)。

表2 中国增进食品安全公众治理的主要做法

(四)全面落实行业协会“去行政化”改革

随着市场经济的不断深入,非政府组织在中国得到了长足发展。截至2018年8月,中国正式注册的非政府组织已超80万家,其中又以行业协会的占比最大、增速最快。行业协会是联结政府与企业的桥梁,通过发挥其代表、沟通和协调功能促进个人抗衡权力向团体制衡权力的转向,既能保障经济主体私权利的实现,也能制约与支持公权力的良性运作(29)吴碧林、眭鸿明:《行业协会的功能及其法治价值》,《江海学刊》2007年第6期。,是社会治理创新的必然产物和中坚力量。然而,中国的行业协会大多是在计划经济体制下依靠行政力量自上而下建立起来的,人力资本、财政资产都高度依附于政府部门,基本不具备独立的对外交流与服务职能,未能有效发挥其规范行业管理、引导行业自律的治理作用。

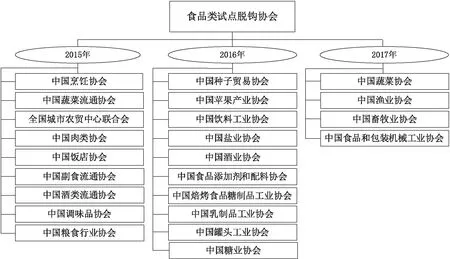

为给予行业协会更多独立发展的空间、提高其自治水平,中国首先取消了行业协会注册登记时的“双重管理体制”,2013年3月起新成立行业协会可直接向民政部申请登记、不再需要业务主管部门审查批准(30)张玉强:《从“双重管理”到“三层协同”——中国社会组织登记管理体制的重新构建》,《天津行政学院学报》2017年第2期。。其次是在地方层面试点“一业多会”政策,解除了1989年《社会团体管理登记条例》颁布时提出的“同一行政区域内不得重复成立相同或相似行业协会”的竞争限制(31)龙宁丽:《从“一业一会”到“一业多会”:“内部官僚有限竞争”的分析视角》,《中共宁波市委党校学报》2016年第2期。。与此同时,对新登记管理制度实施前成立的行业协会进行限期脱钩,2015年7月国务院印发了《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》要求全国性行业协会开始第一批脱钩试点,2016年6月、2017年1月又两次扩大试点范围。截至2018年4月,中国已完成了388家全国性行业协会的脱钩试点(其中包括图2所示食品类行业协会23家),基本厘清了行业协会与行政机关在机构、职能、资产财务、人员管理和党建外事等事项上的边界。

图2 2015-2017年食品类试点脱钩协会

五、中国继续推进食品安全协同治理面临的挑战

(一)系统性的食品安全协同治理框架尚未形成

中国虽已明确提出在食品安全领域推进政府、企业、公众等多方参与的共同治理模式,各省市也不同程度地开展了共治问题探索,例如,上海市推出“啄木鸟”APP与“12331”热线以畅通公众监督渠道;河北省食药监局研发推出了“药安食美”APP软件,方便公众就食品药品安全问题随时查、随手拍、随即报;北京市积极动员广大公众与消费者的治理力量,与拥有近7万名志愿者的“西城大妈”组织开展食品安全合作治理模式;广东省2017年启动名为“共治餐桌安全,共享阳光厨房”的主题活动,联合广东经视对25家知名食品企业开展750个小时的跟踪拍摄,全景式展现阳光厨房、立体式追踪餐饮上下游企业的食品安全把关流程。但食品安全共同治理涉及的权责分配、资源保障、信息平台建设等关键问题依然模糊不清,缺乏系统的指导框架与可操作的运行机制(32)王建华、葛佳烨、朱湄:《食品安全风险社会共治的现实困境及其治理逻辑》,《社会科学研究》2016年第6期。。且因中国对于共治理念的解读较为笼统和碎片化(33)Thomson A M, Perry J L., “Collaboration processes: Inside the black box”, Public Administration Review,No.s1, 2006, pp.20-32.,并未结合其当前面临的食品安全问题特点构建有助于各个治理主体优势作用发挥与能力弱势弥补的制度体系,在用以指导解决实际问题方面尚存在较大不足。

(二)监管机构合并初期的内部协同问题依然严峻

新成立的SAMR由27个内设机构组成(如图3),负责食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管及其他综合性市场监管执法工作,其中,食品安全监管职能来源于对NFSC、原SAIC、原CFDA及原AQSIQ相关职能的承接、整合与拓展。例如,食品安全协调司承接了NFSC的统筹协调功能,食品生产安全监督管理司由原CFDA食品安全监管一司和原AQSIQ食品生产监管司合并而来,食品经营安全监督管理司由原CFDA食品生产监管二司和原SAIC食品生产监管司共同组成。

图3 中国SAMR的27个内设机构

通过将多种内容上有密切联系的事务统一交由一个部门管辖,的确有助于避免政出多门、多头管理等问题的产生。然而,以部门重新组合、部门体量增大为表征的“物理性变化”并不会自动解决食品安全监管的协同性问题。在大部制改革初期,SAMR也只是完成了初步的机构整合,但来源于工商、食药监、质检等多个部门的组织文化尚未充分融合,监管职能方面也未能做到协调统一(34)冀玮:《机构整合背景下的食品安全监管法律适用——基于行政法治视角的比较分析》,《行政法学研究》2018第3期。。为真正打破过去各个政府部门各自为政的壁垒、提高食品安全监管效能,就必须按照新的思路和逻辑对SAMR内部的运行机制进行再造,以制约性和协调性为原则明确各个内设机构的决策权、执行权与监督权,这必将是一个长期而艰巨的过程。

(三)小型食品企业承担社会责任的动力不足

中国的食品市场中充斥着大量劳动密集型小企业,这些企业受到的政策扶持力度和社会关注度较低,资金和人力资本极其匮乏,从事食品生产经营活动的自律意识也非常薄弱,往往成为食品安全风险的主要源头。据统计,中国40多万家食品生产企业中90%以上为小企业,加工工艺、卫生条件、设施设备大多达不到行业标准要求;800余万家食品经营企业大多为个体工商户,经营管理能力相对落后,缺乏有效的安全检测手段和质量控制措施,难以有效保障食品安全。在餐饮消费环节,不具备经营资格的小摊贩、小餐饮更是不计其数。因此,尽管加强小企业履行社会责任的能力建设都至关重要,但中国的小企业目前大多面临着激烈的生存竞争,维持日常生产经营活动已属不易,几乎无力负担履行社会责任所额外增加的成本。且小型食品企业的服务对象范围狭窄、产品可替代性强,难以在市场中树立起品牌效应也极少成为社会关注的焦点,开展CSR活动对其产成的吸引力或压力并不显著。若想调动这些基数巨大、成分复杂的小企业参与CSR实践的积极性,为食品安全协同治理关系的培育创造良好条件,可能需要从政策、经济及文化环境等方面综合做出努力(35)Fulponi L. 2006. “Private voluntary standards in the food system: The perspective of major food retailers in OECD countries,” Food Policy,pp. 1-13.。

(四)公众信任的培育将是一个长期过程

在这个充满不确定性的风险社会中,信任使得人们能超越对自身利益的关注,去理解他人的利益、需求、价值观以及困境,是协调食品安全协同治理过程中多元治理主体间利益关系冲突的重要心理基础(36)刘刚:《基于互联网的食品安全风险治理研究——信息工具视角》,《山西农业大学学报(社会科学版)》2016年第10期。。正因信任极大影响着公众对待风险与不确定性时的态度、意图和行为方式,失去公众信任往往会造成许多严重的后果。例如2008年“三鹿奶粉事件”后中国政府虽然严厉惩处了涉案企业、发布公众咨询指南,组织专家团队解释事件性质,却仍然无法消除公众对于国产奶粉的担忧和不信任感,未检出三聚氰胺的国产奶粉甚至也遭受抵制而一度滞销、停产或退市,进口奶粉至今仍垄断中国逾75%的奶制品市场。近年来,中国为提高公众对其食品产业与食品安全监管能力的信心已经做出了较大努力,包括鼓励社会监督、落实举报奖励制度、大幅提高食品企业违法成本等,可因食品安全事件频发、地方政府瞒报、信息公开滞后等过往经历已经摧毁了公众的信任基础,食品安全风险沟通制度建设又刚刚起步,公众信任的培育将极其缓慢和困难,且常常会因不充分、不恰当的风险沟通而降低或丧失。

(五)行业协会的治理能力存在先天不足

因长期依附于政府部门而生存,中国的行业协会在人才队伍建设、市场化运作程度、服务职能开拓等方面都与现代化的行业协会要求相距甚远(37)傅昌波、简燕平:《行业协会商会与行政脱钩改革的难点与对策》,《行政管理改革》2016年第10期。。尽管已经摆脱了“双重管理”与“一业一会”政策的约束,行业协会的发展生态体系不完善、核心竞争力不强等问题依然存在(38)刘根华、郑文钟、李铭熙:《行业协会参与食品安全“共治”困境及对策研究——以浙江省金华市为例》,《浙江师范大学学报(社会科学版)》2017年第6期。,在有效参与食品安全问题治理方面的能力存在先天不足,尚无法提供高水平的行业服务、更毋庸提及承接政府转移职能和政府购买服务等工作。此外,中国政府虽已出台了多项政策以保障脱钩后行业协会的服务能力,例如,2015年《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》确定从完善政府购买服务机制、落实有关税收政策、鼓励行业协会商会参与制定相关立法及行业标准等事务、建立信息资源共享等方面扶持行业协会;2016年《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展》明确提出从支持行业协会提供公共服务、完善税收支持政策、完善人才政策等方面促进行业协会发展。可就目前而言,税收优惠、金融支持等具有重要价值的保障政策仍停留在理念指导层面、尚未形成有效的制度衔接,与政府购买服务有关的监督和评估机制在各地也尚未规范统一。

六、结语

中国的饮食文化历史悠久,但食品安全立法方面的时间却相对较短。近十几年来以一系列备受世界瞩目的食品安全事件为催化,中国的食品安全监管体系得到了迅速发展,监管重心从保障食品供给转向食品卫生和食品安全,监管模式也从以政府为中心的严格控制调整为多主体共同参与的协同治理。

食品安全协同治理是一种一个或多个行政机构与非政府利益相关方共同参与决策或法律实施过程的监管方式。在中国,协同治理符合2015年《食品安全法》修订案及国家有关政策文件对食品安全监管范式转变的要求,学术界有关协同治理的理论与实证研究成果也表明,食品安全问题符合启动协同治理的重要先决条件:相互依赖、关键激励和领导力。目前,中国在食品安全领域的协同治理改革可以说取得了令人满意的进展。但与崇尚自由、民主的西方国家不同,中国政府长久以来在社会治理的各个领域都是主导者,缺乏行业自律、协会监督与公众参与的良好传统。在食品领域,持续发生的食品安全事件又破坏了政府公信力与公众的信任基础。因此,为实现有效的食品安全协同治理,不但政府部门亟须改变固有的监管思路和工作方式,尽早形成系统化的协同治理战略并落实配套法规、标准和规则,包括企业、非政府组织与广大公众在内的非行政主体也需要培养有效参与食品安全问题治理的意识和能力。此外,中国公众与政府之间的信任关系可能需要一段较长时间的恢复和重建,在此过程中应确保开展有效的风险沟通,及时了解与回应公众关切的食品安全风险因素。