南方稻作区化肥施用强度时空演变及驱动因素研究

2021-02-23张利国

张利国,刘 辰,b,陈 苏

(江西财经大学a.经济学院;b.中国农业农村现代化研究院,江西 南昌 330013)

一、引言

化肥作为粮食的“粮食”,在促进农业增长和保障粮食安全方面起到了无可替代的作用。我国以产量目标为导向的农业发展模式和人多地少的基本国情,决定了我国农业发展需要提高土地生产率以促进增产增收。20 世纪80 年代以前,施肥模式主要是有机肥和多种营养元素配合施用,土地生产率较低。20 世纪80 年代以后,化肥、农药等农业化学品的大量施用大大提升了土地生产率(张露和罗必良,2020),解决了中国十四亿人口的粮食安全问题。[1]然而,一直以来我国化肥施用存在亩均化肥施用量较高、化肥利用率较低以及施肥结构不合理等问题。2019 年我国农作物化肥施用强度为325.68 千克/公顷,是世界平均水平225 千克/公顷的1.45 倍(生态环境部,2017),由过量化肥施用所导致的农田养分非均衡化、耕地生产性能下降和农业面源污染等问题引起了社会的广泛关注。[2]随着我国经济实力的发展壮大和不断提高,人民日益增长的美好生活需要对农产品安全提出了更高的要求。如“两品一标”农产品在市场更受追捧,“绿色”观念深入人心,化肥施用受到更多约束。2015年,农业部发布《到2020 年化肥使用量零增长行动方案》,该方案明确提出“力争到2020 年,主要农作物化肥使用量实现零增长”的行动目标,这也是2020 年中央农村工作会议提出的“农业供给侧结构性改革”的重要一环。化肥零增长行动实施以来,全国化肥施用总量已扭转多年持续上涨的趋势,实现历史性连续下降,减量趋势较为明显,施肥结构更趋合理(金书秦等,2019)。[3]在此背景下,探索我国化肥减量化行动实践经验及其创新路径,提出可操作、可复制、可推广的长效治理策略,已成为我国农业可持续发展迫切需要解决的重要问题。

化肥施用强度是衡量一个地区或国家化肥利用效率的常用指标。目前学术界对化肥施用强度的研究较多,主要总结为下述三个方面:一是估测化肥施用强度及对其进行污染程度评估。研究表明,我国化肥施用强度偏高且一直处于较高水平,而长期过量施用化肥会引致严重的水体富营养化、地下水质污染、土壤酸化等环境污染。随着国家对环境问题的高度重视及相应政策陆续出台,未来我国化肥施用强度会大幅度降低(李太平等,2011;Xin 等,2012;栾江等,2013)。[4-6]二是研究化肥施用强度如何影响农业产出。研究表明,化肥施用对农业产出增长有明显的正增产效应,受制于要素边际报酬递减规律,需要转变发展思路,仅依靠增施化肥来实现增产的空间变得十分有限(张利庠等,2008;史常亮等,2016)。[7-8]三是化肥施用强度变动的原因分析。宏观层面主要使用分解模型和空间杜宾模型,研究表明,我国化肥施用强度具有显著的区域差异性和空间依赖性,受效率驱动效应、地区经济水平、农业生产结构、劳动力投入、种植结构调整等因素影响(潘丹,2014;张军伟等,2018;李秋生和李大胜;2019;张利国等,2020;张利国等,2018),个别省份化肥施用强度受经济发展程度等因素的影响,已进入“倒U 型”的下降治理阶段(郑微微和徐雪高,2017)。[9-14]微观层面主要使用微观数据分析经济、政策、人口、科技等多重因素对农户施用化肥行为的影响。研究表明,农户由于缺乏科学施肥观念和相应技术知识,在劳动力成本上升背景下,存在不合理施肥现象,土地细碎化程度高降低了规模化的质量也进一步加重了化肥施用强度(巩前文等,2010;高晶晶等,2019)。[15-16]

现有研究成果对化肥施用强度的变动及影响因素进行了有益探索,并得出了启示性的结论,但仍存在有待进一步研究的问题。一是在研究视角上,我国幅员辽阔,南北种植制度差异较大,化肥施用亦存在明显差异。水稻是我国种植非常广泛的粮食作物,根据水稻种植区自然条件与经济、社会、技术禀赋,大致可分为北方稻作区和南方稻作区①南方稻作区涵盖15 个省(市):上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、云南、贵州、四川和重庆。,南方稻作区复种指数较高,土地集约化程度较强,对化肥有较大需求量。因此,深入研究南方稻作区化肥施用强度的时空演变规律及减量化路径更具有现实意义。二是在研究尺度上,设区市层面研究偏少,已有研究大多使用更为宏观的省级数据,研究尺度相对较大,难以较为全面、细致地刻画化肥施用强度时空演变特征,为深入探究化肥施用强度驱动因素,有必要拓展设区市层面的研究。三是在研究方法上,目前关于化肥施用强度的研究方法较少数采用空间计量模型进行实证分析,且多是进行静态分析,为深入研究化肥施用强度的动态演变规律,本文引入动态双固定效应杜宾模型。

综上所述,本文基于2001—2018 年南方稻作区176 个设区市的面板数据,探析南方稻作区化肥施用强度的时空演变特征,结合全局、局部莫兰指数勾勒该区域化肥施用强度空间关联性特征,揭示该区域化肥施用强度的时空演变规律。同时探究南方稻作区化肥施用强度驱动因素,并构建空间杜宾模型,分析其经济、社会、自然等方面的影响因素,探究化肥施用强度变化的关键性驱动因素,对于指导“化肥零增长”行动具有重要参考意义。

二、研究方法、指标选取与数据来源

(一)研究方法

1.空间探索性分析

运用空间探索性分析(ESDA)方法分析南方稻作区化肥施用强度的空间关联性。ESDA 主要利用统计学与可视化分析空间数据,可有效检测研究单元空间集聚模式,研究常使用两类指标,一是全局莫兰指数,该指数边界为-1 和1,若为正,表明具有空间正自相关性,若为负,则为空间负相关性,若为零,则为随机分布,指数越靠近边界,正或负相关性越强;二是局部莫兰指数,用来对局部地区的空间相关特征进一步描述,一般配合LISA(LocalIndicators of Spatial Association)集聚图分析。

2.空间杜宾模型

空间杜宾模型在研究区域地理要素增长溢出时充分考虑了自身固有属性及其对邻近区域空间依赖性属性而被广泛应用。如果化肥施用强度具备空间自相关特征,应构建空间自回归模型(SAR);如果化肥施用强度的误差项具备空间自相关特征,应构建空间误差模型(SEM);若通过了LR 检验,应构建空间杜宾模型(SDM),该模型融入了被解释变量和误差项二者的空间相关特征,相较于SAR 和SEM 能得到更稳健的估计结果。考虑到上一期化肥施用强度会影响下一期农户决策行为,本文拟构建动态空间杜宾模型。

式(1)表示动态空间杜宾模型,其中α 为常数项,β 为自变量系数,γ 为自变量空间滞后项系数,ρ 为因变量空间滞后项系数,θ 为一阶时间滞后项系数,W 为创建的176×176 空间权重矩阵(依据反距离权重矩阵创建),μi为个体固定效应,λt为时间固定效应,εit为随机误差项。

(二)指标选取

本文因变量为化肥施用强度,测算方法为化肥施用量指标与农作物播种面积指标之比。化肥施用强度受多方面因素影响,结合已有研究和南方稻作区种植实际,本文在计量模型中加入了农村居民人均收入、人均耕地面积、农业劳动力转移、农业种植结构、农业技术进步等自变量以及年均温度、年均降雨量等控制变量。

农村居民人均收入。较高的农村居民人均收入通常会促使农民加大对农业生产资料投入,在劳动力成本攀升背景下,通过增施化肥有助于农业增产和节省劳动力投入,进而导致化肥施用强度上升。

人均耕地面积。在家庭承包经营责任制背景下,土地细碎化现象普遍,制约着农业规模化经营,影响生产要素中化肥的利用效率,进而影响化肥施用强度。之所以用人均耕地面积来表征农业规模化经营程度,是因为人均耕地面积提高,农业规模化经营程度越高,农户能以更低成本获取新的技能知识(邹伟和张晓媛,2019),[17]促进机械深耕等“增效节肥”技术发挥作用,进而提高化肥利用效率,促使化肥施用强度降低。该指标用耕地面积与乡村人口数之比表示。

农业劳动力转移。随着刘易斯拐点的到来,劳动力的供需情况发生了质变,引致劳动力工资水平上升,吸引农业劳动力向非农部门转移。理论上讲,随着农业劳动力不断向非农部门转移,种植业劳动力数量会下降,农户为了维持较高产量水平,会以增施化肥的方式替代劳动力的缺失。根据数据的可得性,该指标用第二、三产业从业人员占比表示。

农业种植结构。农作物所需化肥用量随类别不同而相异,农作物种植结构会在一定程度上影响化肥施用强度。如,粮食作物化肥用量明显低于经济作物(张卫峰等,2008)。[18]因此,本文引入反映农业种植结构的变量,用粮食作物播种面积与农作物总播种面积占比表示农业种植结构。

农业技术进步。科学技术是第一生产力,农业技术进步是“化肥零增长”行动的源动力,是实现我国粮食安全目标的有力保障。理论上说,通过农业技术进步提高化肥利用效率,可促使化肥施用强度降低。该指标用各地区农业全要素生产率(tfp)表示。计算方法为DEA-Malmquist 指数方法。产出变量选取农业GDP,并进行平减处理。投入变量选取有效灌溉面积、农作物播种面积、农业从业人员、化肥施用量和农业机械总动力。

(三)数据来源

本文数据主要来源于2001—2018 年《中国城市统计年鉴》和南方稻作区15 个省(市)对应的统计年鉴,矢量地图利用的是国家基础地理信息数据中心空间矢量数据。其中农村居民人均收入数据用居民消费价格指数进行了平减,以消除通货膨胀的影响。由于南方稻作区部分设区市缺失较多数据,进行插补误差较大,最终选取176 个设区市为研究对象。

三、化肥施用强度时空演变及空间关联性分析

(一)时序演变特征

如图1 所示,南方稻作区化肥施用强度呈现先波动上升再波动下降趋势。从2001 年的281.41 千克/公顷波动上升到2014 年362.53 千克/公顷,达到峰值,增幅28.83%,随后呈波动下降的态势,波动下降至2018 年337.33 千克/公顷,降幅6.95%。可见2015 年之后,农业供给侧结构性改革得到推广和落实,2017 年中央一号文件①2016 年12 月31 日,中共中央、国务院公开发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》 (又称为2017 年中央一号文件)。继续通过改革的办法推进结构调整,与2017—2018 年化肥施用强度下降幅度较大的现象吻合,“化肥零增长”行动成效明显。2001—2018 年最低值为2001 年281.41 千克/公顷,明显高于世界平均水平,可见南方稻作区化肥施用强度依然处于较高水平。

图1 2001—2018 年南方稻作区化肥施用强度时序特征

(二)空间格局特征

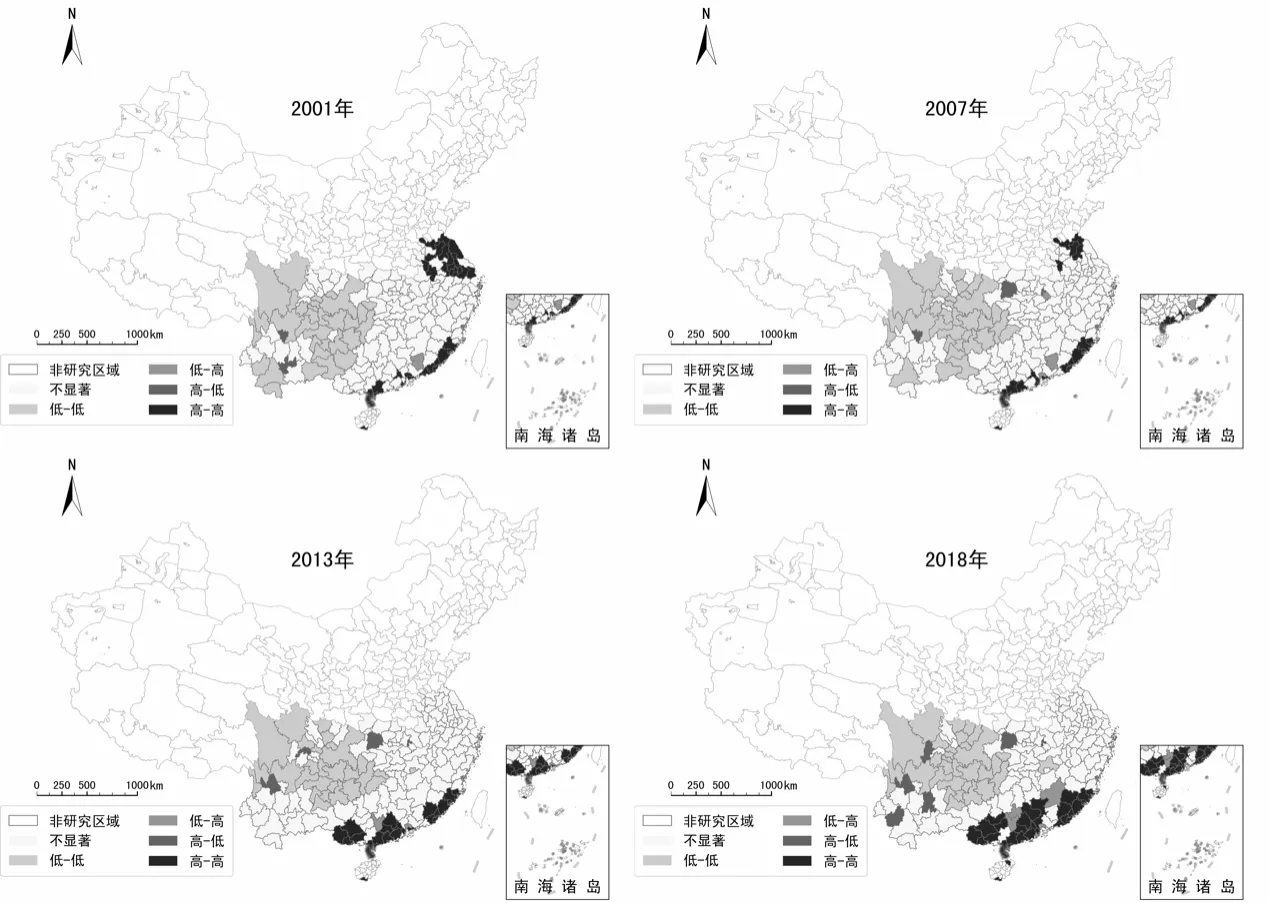

本文将2001 年设为基期,利用等距法每6 年抽取相应年份,并将末年2018 年也纳入研究,最终选取2001 年、2007 年、2013 年、2018 年的化肥施用强度,根据自然断点法将南方稻作区化肥施用强度依次划分为较低化肥施用强度(<330.46 千克/公顷)、中等化肥施用强度(330.46~496.22 千克/公顷)和较高化肥施用强度(>496.22 千克/公顷),并运用Python 3.8 软件制图,结果如图2 所示。

图2 南方稻作区化肥施用强度空间特征

具体来看,2001 年,南方稻作区绝大部分设区市为较低化肥施用强度,中等化肥施用强度设区市(40 个)主要集中于安徽、湖北、江苏、云南和广东,较高化肥施用强度设区市(11 个)主要集中于江苏、福建和广东;2007 年,中等(60 个)和较高化肥施用强度设区市(21 个)都在2001年基础之上向周围扩展,数量均明显增加,如广东、广西、浙江和云南;2013 年,中等(61 个)和较高化肥施用强度设区市(27 个)继续增加,其中江苏中等化肥施用强度设区市有所减少,而浙江有所增加,广东、广西和云南较高化肥施用强度设区市有所增加;2018 年中等化肥施用强度设区市(59 个)有所减少,较高化肥施用强度设区市(27 个)数量无变化,中等化肥施用强度设区市同2013 年基本一致,广东、广西和云南较高化肥施用强度设区市继续增加,江苏和湖北则明显减少。

整体来看,南方稻作区化肥施用强度空间特征为:一是区域差异显著,沿海地区化肥施用强度总体高于内陆地区;二是空间集聚特征显著,较低、中等和较高化肥施用强度设区市呈现集中成片的特点。

(三)空间关联性特征

1.全局Moran’s 指数

为进一步验证南方稻作区化肥施用强度的空间相关特征,本文运用Stata 15 软件计算出2001—2018 年每年化肥施用强度的全局莫兰指数值。

如表1 所示,2001 年以来,南方稻作区化肥施用强度呈现全局空间正自相关特征。随着时间推移,全局莫兰指数值整体上波动不大,所有结果均十分显著。这表明南方稻作区各设区市化肥施用强度存在显著的空间正自相关性,化肥施用强度在空间分布上并不独立,而是呈现一定程度的空间集聚特征。即高化肥施用强度设区市趋向于聚集分布,低化肥施用强度设区市在空间上相互邻近。

表1 2001—2018 年全局莫兰指数

2.局部Moran’s 指数

由于全局莫兰指数只能观察整体的空间自相关特征,无法窥探其内部各空间之间如何相关,即各设区市之间化肥施用强度的空间集聚特征难以复现。因此,有必要进一步分析局部莫兰指数。本文运用Python3.8 软件绘制了南方稻作区化肥施用强度的LISA 集聚图(见图3)。

图3 南方稻作区化肥施用强度LISA 集聚图

具体来看,2001 年,“高-高”集聚特征设区市(30 个)主要集中于上海、江苏、安徽、福建和广东,“低-低”集聚特征设区市(32 个)主要集中于湖南、广西、重庆、四川、贵州和云南,“低-高”集聚特征设区市为舟山市和河源市,“高-低”集聚特征设区市为攀枝花市和玉溪市;2007 年,“高-高”集聚特征设区市(20 个)明显减少,其中江苏减少较多,“低-低”集聚特征设区市(33 个)有所增加,其中广西有所减少,“低-高”和“高-低”集聚特征设区市各增加为3个;2013 年,“高-高”集聚特征设区市(22 个)小幅度增加,其中广东和广西增加较多,江苏减为零,“低-低”集聚特征设区市(28 个)有所减少,其中云南和贵州减少较多,“低-高”集聚特征设区市减为2 个,“高-低”集聚特征设区市增加为4 个;2018 年,“高-高”集聚特征设区市(29 个)继续增加,其中福建、广东和广西增加较多,“低-低”集聚特征设区市(32 个)有所增加,“低-高”集聚特征设区市增加为5 个,“高-低”集聚特征设区市增加为6 个。

整体来看,南方稻作区化肥施用强度绝大部分表现为空间正相关性,沿海地区主要体现为“高-高”集聚特征,少量设区市体现为“低-高”集聚特征;内陆地区主要体现为“低-低”集聚特征,少量设区市体现为“高-低”集聚特征,这与南方稻作区化肥施用强度的空间特征相契合。

四、化肥施用强度空间计量分析

(一)空间计量模型的确定

南方稻作区化肥施用强度空间特征的分析结果表明,该区域化肥施用强度呈现显著的空间正自相关特征,故在研究化肥施用强度影响因素时应考虑地理空间要素,运用空间计量模型能避免对回归结果产生的偏误。空间计量模型常用模型包含空间误差模型(SEM)、空间自回归模型(SAR)以及空间杜宾模型(SDM)三种。上述空间计量模型均有固定效应与随机效应之分,其中前者包含个体固定效应(ind)、时间固定效应(time)和双固定效应(both)三种形式。为保证经济计量结果尽可能准确,需要经过层层筛选得出最优空间计量模型,再进行深入分析。筛选过程是按如下四个阶段执行。第一步,根据LM 检验结果来实证分析判断进行空间计量的必要性、可行性。第二步,根据Hausman检验结果筛选出固定效应模型亦或是随机效应模型。第三步,根据LM 检验结果进一步检验空间Durbin 模型是否会退化为SAR 或SEM。若检验结果显著地拒绝了会退化的原假设,则选择SDM,否则根据情况选择SAR 或SEM。第四步,若前三步的结果筛选出SDM 固定效应模型,继续利用LR 检验筛选时间固定效应(time)、个体固定效应(ind)还是双固定效应(both);若时间固定效应和个体固定效应回归的似然比都显著,再最终筛选出双固定效应模型。

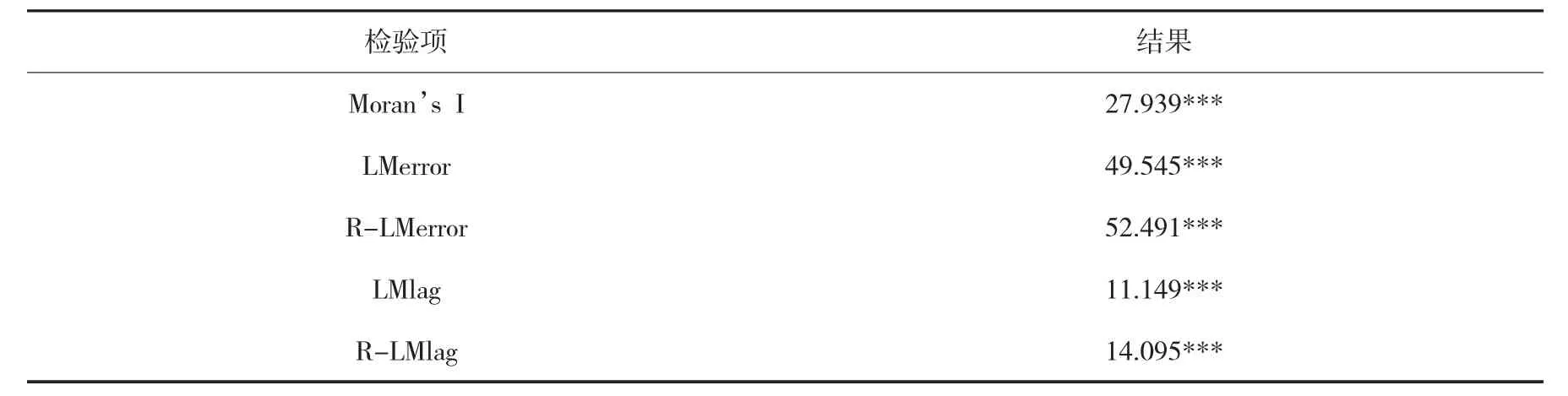

表2 空间计量检验

如表2 和表3 所示:第一,根据LM 检验发现莫兰指数显著为正,无论是滞后项、误差项的LM检验还是对应的稳健性检验结果均在1%水平显著,强烈拒绝“无空间自相关性”的原假设,证明了空间计量分析的必要性和可行性。而ρ 值显著大于0,证实了南方稻作区存在显著的空间正自相关特征。第二,Hausman 检验的结果强烈拒绝随机效应模型中“地区效应同自变量不相关”的原假设,表示相比于随机效应模型,固定效应模型显得更加有效。实际上,当随机获取研究样本时,随机效应优于固定效应,而固定获取研究样本时,固定效应优于随机效应。本文研究样本是南方稻作区176 个设区市,属于固定获取研究样本。因此,相比于随机效应模型,固定效应模型更合适,检验结果符合模型的预期。第三,如表3 所示,无论是固定效应模型还是随机效应模型,LR 检验结果强烈拒绝了“SDM 可退化为SEM”“SDM 可退化为SAR”的原假设,筛选出SDM。第四,LR 检验结果强烈拒绝了“双固定效应可退化为个体固定效应或时间固定效应”的原假设,筛选出双固定效应模型,结合前述检验,应选择静态双固定效应杜宾模型。考虑到上一期化肥施用强度会影响下一期农户决策行为,仅使用静态双固定效应杜宾模型无法估计化肥施用强度的时间滞后性(张利国等,2020),[19]为探讨化肥施用强度的时间滞后性,下文将结合动态双固定效应杜宾模型进行实证分析,结果详见表4。

表3 空间杜宾模型回归结果

(二)模型估计结果与分析

1.上一期化肥施用强度。如表4 所示,上一期化肥施用强度显著正向影响本期化肥施用强度。即农户化肥施用存在着较强的“路径依赖”特性,这一结论与Ebenstein 等人的研究结论(Ebenstein等,2011)[20]相类似。可能的原因是,一方面,当前我国农户经营规模普遍较小,且这一国情特征会长期存在,导致土地的集约化经营压力较大,阻碍了节肥技术的推广,使得化肥利用效率低下,化肥施用强度短期内难以迅速降低;另一方面,在于化肥的过量施用带来了土壤退化、土壤基础肥力下降等后果,降低了化肥利用效率,为稳定产量水平,农户不得不在来年继续施用更多的化肥,提高了化肥施用强度。

2.农村居民人均收入。如表4 所示,农村居民人均收入显著正向影响化肥施用强度。农村居民人均收入每增加1%,化肥施用强度会增加0.084%,表明农民收入水平越高,越倾向于增施化肥。除了借此达到增加农业产出的目的外,增施化肥也可以有效减少农业生产过程中的劳动力投入,进而使农民从较为繁重的农业生产活动中解放出来,既省时省力也适当弥补了劳动力转移后农业劳动力存在的缺口。

3.人均耕地面积。如表4 所示,人均耕地面积显著负向影响化肥施用强度。人均耕地面积每增加1%,化肥施用强度会减少0.029%,表明人均耕地面积越大,农业规模化经营程度越高,越有利于提高化肥利用效率,促使化肥施用强度降低。

表4 动态双固定效应SDM 回归结果

4.农业劳动力转移。如表4 所示,农业劳动力转移正向影响化肥施用强度,农业劳动力转移每增加1%,化肥施用强度会增加0.021%。这表明:一方面,随着城市化的推进,农村青壮年劳动力流入城市,农业劳动力数量减少;另一方面,农业劳动力成本上升,使得农户倾向于增施化肥以替代劳动力,促使化肥施用强度上升。这一结果与胡浩和史常亮等人研究结论一致(胡浩和杨泳冰,2015;史常亮等,2016),[21-22]但结果不显著。

5.农业种植结构。如表4 所示,种植结构显著负向影响化肥施用强度。粮食作物播种面积占比每减少1%,化肥施用强度会增加0.055%。随着我国人民生活水平提高,消费观念会从满足温饱上升到注重饮食安全、健康,消费结构随之变化。农业种植结构会随政策导向和消费结构发生较大变化。值得注意的是,人口压力要求粮食生产能稳定供给,在粮食播种面积难以减少的背景之下,种植结构的调整是在有限的播种面积上完成,更多的需要单产提高,即提高土地生产率。

6.农业技术进步。如表4 所示,农业技术进步显著负向影响化肥施用强度。农业技术进步每增加1%,化肥施用强度会减少0.072%。表明南方稻作区农业生产中新技术的采用使得化肥施用更趋合理,在稳定产量的同时降低农业生产对化肥的依赖程度和施用量,促使化肥施用强度降低。

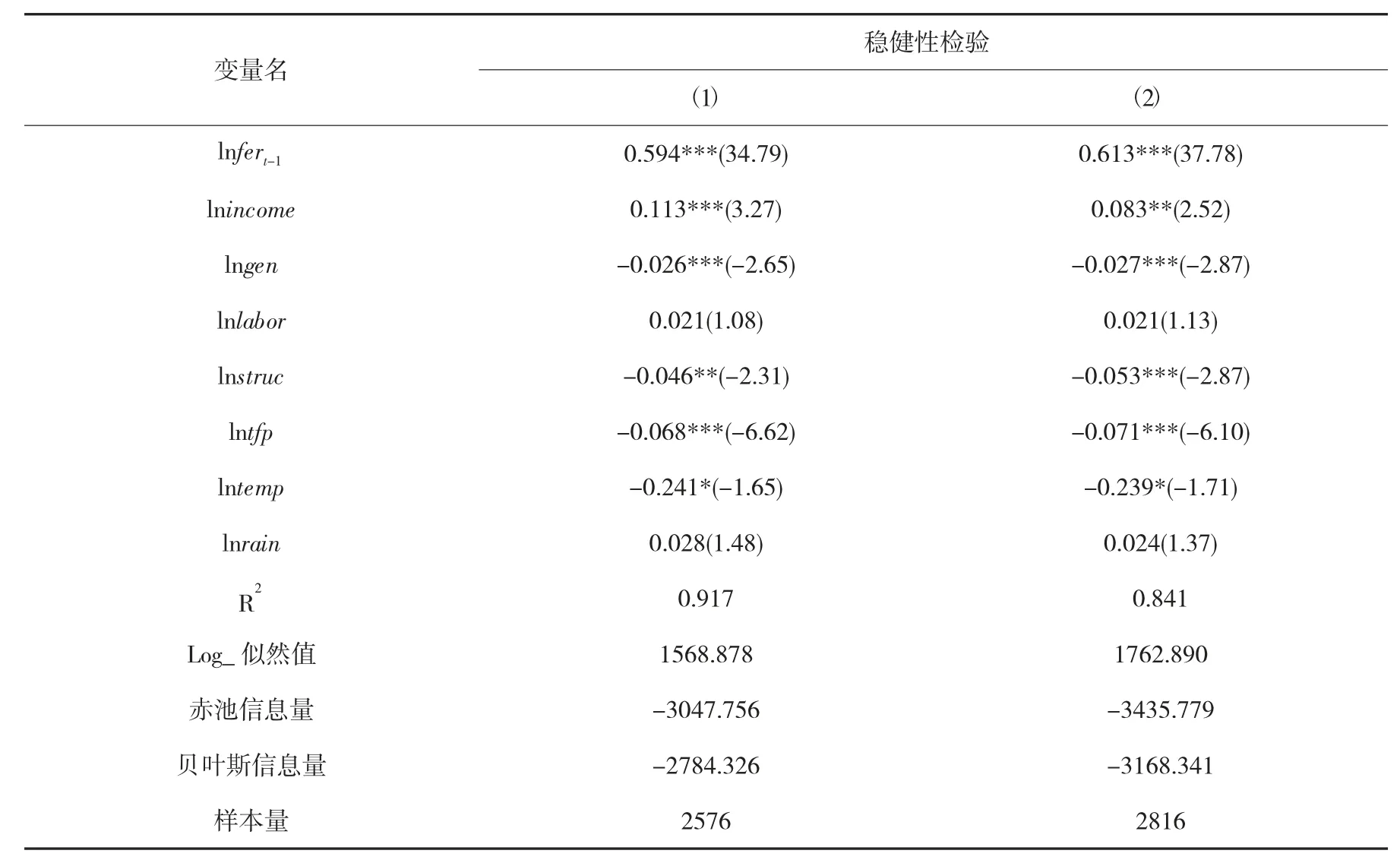

(三)稳健性检验

为验证以上实证结果的稳定性,本文采用以下两种方法对实证结果进行检验:一是考虑到经济发展程度对化肥施用强度的影响,删除直辖市和省会城市样本(稳健性检验1),二是用经济距离矩阵替换反距离权重矩阵(稳健性检验2)。如表5 所示,两个模型R2都在0.84 以上,且主要自变量对化肥施用强度的影响方向均保持不变,显著程度变化不大,表明模型估计结果在总体上是稳健的。

表5 稳健性检验

五、结论与启示

本文以南方稻作区2001—2018 年设区市面板数据为研究样本,探讨了南方稻作区化肥施用强度的时空演变特征,并使用动态双固定效应空间杜宾模型实证分析了影响南方稻作区化肥施用强度的驱动因素,为该区域“化肥零增长”行动的落实提供参考。主要研究结论如下:(1)从时间上来看,南方稻作区化肥施用强度处于先波动上升再波动下降趋势,转折点在2015 年,“化肥零增长”行动初显成效。(2)从空间上来看,南方稻作区化肥施用强度空间集聚效应明显,沿海地区化肥施用强度总体高于内陆地区,沿海地区主要体现为“高-高”集聚特征,少量设区市体现为“低-高”集聚特征;内陆地区主要体现为“低-低”集聚特征,少量设区市体现为“高-低”集聚特征。(3)南方稻作区化肥施用强度存在显著时空滞后性,即空间正自相关性和时间滞后性;农村居民人均收入显著正向影响化肥施用强度,人均耕地面积、种植结构和农业技术进步显著负向影响化肥施用强度,农业劳动力转移正向影响化肥施用强度,但不显著。

根据前文分析,本文政策启示有:(1)推行“绿色”理念,拓展有机肥替代化肥试点范围。考虑到南方稻作区化肥施用强度存在显著的正自相关性以及种植结构调整的局限性,沿海地区和内陆地区都应加强推广经济作物化肥替代技术,拓展经济作物有机肥替代化肥试点范围,降低化肥施用强度,进而产生示范效应。(2)加强政府宣传作用,提高产品供给质量。考虑到农村居民人均收入的正向影响,一是制定相关政策,鼓励农民购买更高品质化肥,提高土地生产率,降低化肥施用强度;二是加大宣传力度,提高农民环境保护意识,着力推行测土配方施肥技术,提高化肥利用效率,增强农民减量施用化肥的意愿。(3)强化农业科技创新,促进化肥提质增效。一是加大农业科技创新投入,保障科研团队经费支持;二是搭建产学研紧密结合的农业科技创新平台,打通科技创新脉络;三是大力培养科技创新人才,为农业科技创新注入新鲜血液,进而合力推动农业科技创新在绿色农业、设施农业等多个领域取得突破,以改善和推广农业节肥增效技术,提高化肥利用效率。(4)改善农业经营体系,发展适度规模经营。积极推进土地流转、联耕联种、土地入股、代耕代种、土地托管、统一经营等多种形式,根据地方特点灵活采用多种经营形式,将传统小而碎的土地生产经营转变为相对集约的适度规模经营。(5)加强政策引导作用,实现农业劳动力提“量”提“质”。考虑到农业劳动力转移的正向影响,一是提“量”,支持和引导农业劳动力返乡创业,打好“乡情牌”“乡愁牌”,搭建发挥作用平台,鼓励引导更多在外成功人士、新乡贤返乡投资农业、建设农村,进而带动更多农业劳动力回流;二是提“质”,加强农业科技理论和实用技术培训,争取培育一批文化程度高、经营管理能力强、熟练掌握最新农业科技和新型农业经营方式的新型职业农民。