功能性消化不良患者的外周血白细胞分析

2021-02-22李妮矫姚树坤许卫华张艳丽

李妮矫,姚树坤*,许卫华,张艳丽

本研究背景:

功能性消化不良(FD)是我国消化系统疾病的常见病、多发病,该病在消化系统门诊量中所占比例较大,顽固性消化不良患者病程长且病情反复,严重影响患者的生活质量,加重社会疾病负担。目前国际对该病的研究热点集中在消化道动力、胃肠黏膜免疫方面,既往研究较少关注患者的临床检验指标,本研究团队在临床上观察到部分FD患者存在白细胞检验指标异常。而白细胞作为免疫系统的重要组成部分,受免疫系统、营养状态等多方面影响,其异常情况与胃肠道的关系如何目前暂未见文献报道。

本研究局限性:

本研究属于单中心研究,且存在一定的地域性限制,结果有待进一步验证。本研究样本量较小,所得结论存在一定的局限性。

功能性消化不良(functional dyspepsia,FD)是消化系统的常见病,西方国家患病率为10%~40%,亚洲国家患病率为5%~30%[1]。FD具有病程长、病情反复等特点,严重影响患者生活质量。早期研究认为FD与胃肠动力异常、胃酸分泌异常、内脏高敏感、幽门螺杆菌感染、精神心理等因素有关,而新近研究发现FD患者存在慢性低度炎症及免疫激活,并在FD的发病中起到主要作用[2-7]。笔者在临床上观察到部分FD患者存在白细胞检验指标异常。白细胞是人体免疫系统的重要组成,主要包括中性粒细胞、嗜酸粒细胞、单核细胞、淋巴细胞,并可在胃肠黏膜转化成为肥大细胞、巨噬细胞等多种细胞而参与免疫反应,产生多种细胞因子发挥免疫功能。因此,本研究对FD患者是否存在外周血白细胞的改变进行了分析,旨在为临床提供更多证据性资料。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016—2018年就诊于中日友好医院脾胃病科门诊且确诊为FD的患者为FD组,选取同期于本院工作的健康职工及行体检的健康志愿者为对照组。本研究经中日友好医院伦理委员会审批。

1.2 样本量估算及纳入与排除标准

1.2.1 样本量估算 以α=0.05,检验效能(1-β)=90%,匹配样本量比例为2∶1,对照组效应均值Meanc=0.13,预测OR值=4,运用Power and Sample Size Free Calculators样本量计算公式得出:对照组样本量为33例,试验组样本量为66例。为获得更客观的统计结果,本研究在此样本量估算值的基础上扩充样本量,实际样本量为FD组87例,对照组45例。

1.2.2 纳入与排除标准 FD组纳入标准:(1)患者均符合FD的罗马Ⅳ诊断标准[8];(2)年龄18~65岁。FD组排除标准:(1)有反流性食管炎、糜烂性胃炎、萎缩性胃炎、消化性溃疡及肿瘤消化道器质性疾病及腹部手术史;(2)合并贫血、结缔组织疾病、糖尿病等内分泌代谢疾病者;(3)有严重心、肝、肾、造血系统等原发病患者;(4)妊娠或哺乳期妇女;(5)近4周服用任何抑酸药物、胃黏膜保护剂、促动力剂及抗焦虑和抑郁药物者;(6)有明显的精神障碍,如明确诊断的抑郁症和焦虑症患者。

对照组纳入标准:(1)年龄18~65岁;(2)身体健康,无消化道症状,近期无急性疾病史;(3)常规体检项目(包括血常规、腹部超声、肝功能、肾功能、胸部X线检查)检查未见异常。

1.3 观察指标 采集受试者清晨空腹静脉血,送至本院检验科采用流式细胞术、荧光染色法进行实验室指标检测,收集白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数、嗜酸粒细胞计数的数据进行统计分析。参考范围:白细胞计数为4×109/L~10×109/L,中性粒细胞计数为2×109/L~7×109/L,嗜酸粒细胞计数为0.02×109/L~0.52×109/L,中性粒细胞分数为40%~75%。

1.4 统计学方法 应用SPSS 19.0统计软件进行数据分析。符合正态分布且方差齐的计量资料以(±s)表示,两组间比较采用两独立样本t检验;非正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,两组间比较采用非参数Wilcoxon秩和检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料 FD组87例,其中男30例,女57例;年龄23~65岁,平均年龄(44.4±12.4)岁。对照组45例,其中女27例,男18例;年龄22~65岁,平均年龄(41.4±11.0)岁。两组年龄比较,差异无统计学意义(t=1.55,P=0.12);两组性别比较,差异无统计学意义(χ2=0.30,P=0.53)。

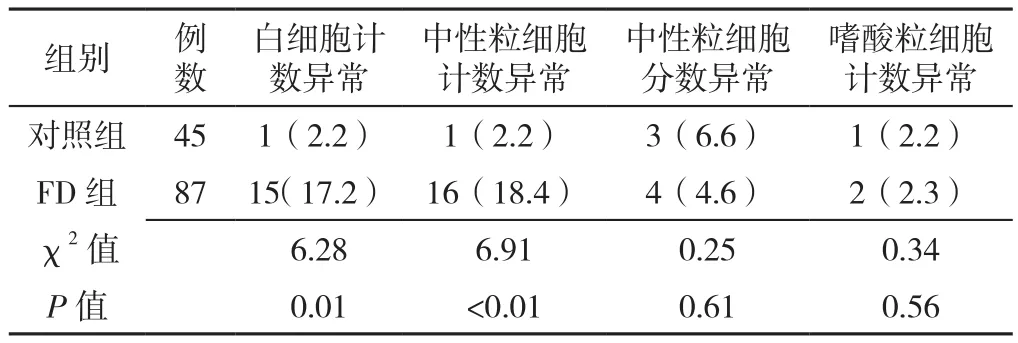

2.2 两组白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数、嗜酸粒细胞计数异常情况分析 FD组白细胞计数异常者15例,均表现为偏低;对照组白细胞总数异常者1例,也表现为偏低。FD组中性粒细胞计数异常者16例,均表现为偏低;对照组中性粒细胞计数异常者1例,也表现为偏低。FD组中性粒细胞分数异常者4例,其中1例表现为偏低,3例表现为偏高;对照组中性粒细胞分数异常者3例,其中2例表现为偏低,1例表现为偏高。FD组嗜酸粒细胞计数异常者2例,均表现为偏高;健康组嗜酸粒细胞计数异常者1例,表现为偏高。FD组白细胞计数、中性粒细胞计数异常率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组中性粒细胞分数、嗜酸粒细胞计数异常率比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

表1 FD组与对照组白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数、嗜酸粒细胞计数异常率比较〔n(%)〕Table 1 Comparison of rates of abnormalities in leukocyte,neutrophil,neutrophil percentage,and eosinophil counts between FD group and healthy control group

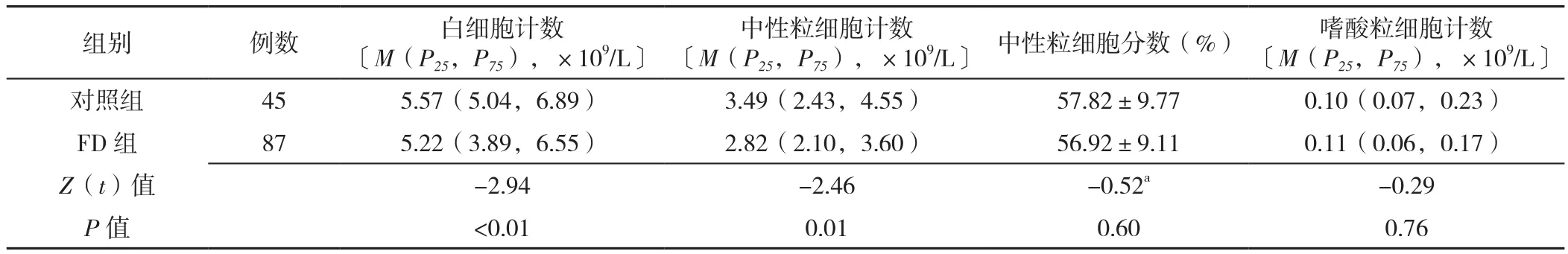

2.3 两组白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数、嗜酸粒细胞计数比较 FD组白细胞计数、中性粒细胞计数低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组中性粒细胞分数、嗜酸粒细胞计数比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

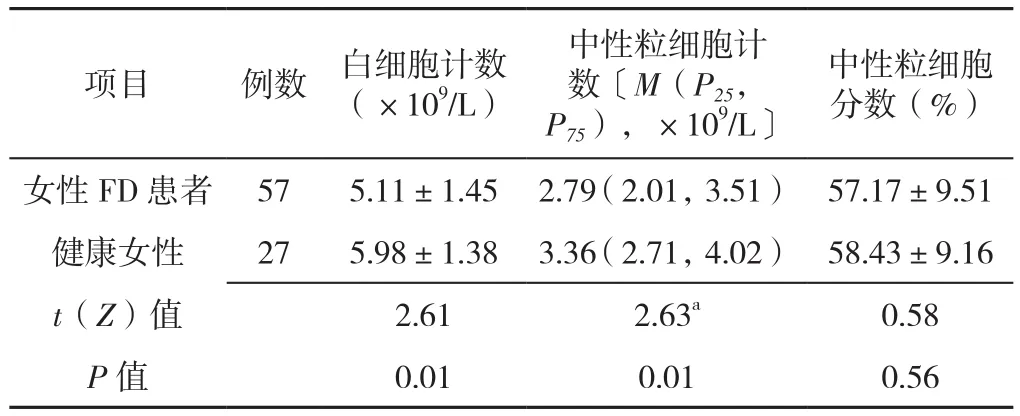

2.4 FD组和对照组不同性别白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数比较 女性FD患者白细胞计数及中性粒细胞计数低于健康女性,差异有统计学意义(P<0.05);女性FD患者与健康女性中性粒细胞分数比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表3)。

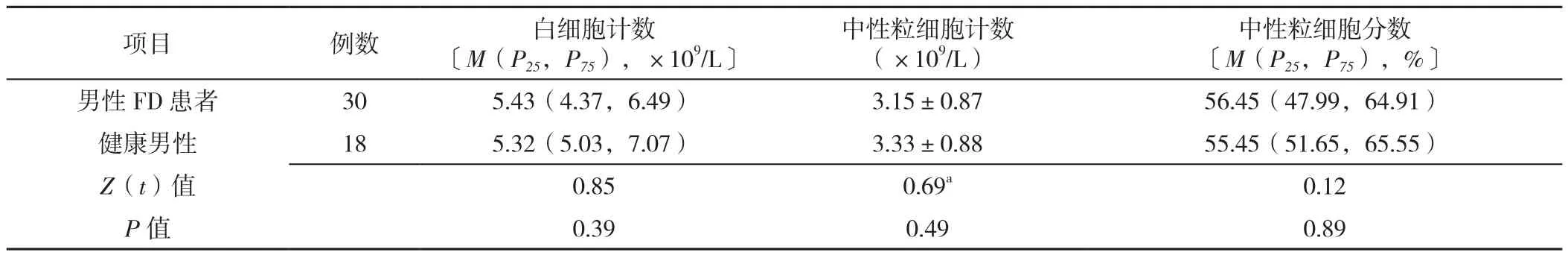

男性FD患者与健康男性白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表4)。

男性与女性FD患者白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数比较,差异无统计学意义(Z值分别为1.46、1.17、4.69,P>0.05)。

表2 FD组与对照组白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数、嗜酸粒细胞计数比较Table 2 Comparison of average levels of leukocyte,neutrophil,neutrophil percentage ,and eosinophil countsbetween FD group and healthy control group

表3 女性FD患者与健康女性白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数比较Table 3 Comparison of average levels of leukocyte and neutrophil counts,and percentage of neutrophils between female FD patients and healthy women

3 讨论

FD是一种源于胃十二指肠区域,以上腹痛、餐后饱胀不适症状为特点的慢性功能性胃肠病(FGID)。FD发病率高,是常见的消化系统疾病,其全球患病率约为15%,女性较男性发病率高[9-10]。目前慢性低度炎症、免疫激活成为FD相关研究的热点[2-7],针对FD炎性细胞浸润、细胞因子等国内外开展了一系列研究,但针对外周白细胞的临床研究尚未见报道。

表4 男性FD患者与健康男性白细胞计数、中性粒细胞计数、中性粒细胞分数比较Table 4 Comparison of average levels of leukocyte and neutrophil counts,and neutrophil percentage between male FD patients and healthy men

白细胞作为人体免疫系统的重要组成部分,主要包括中性粒细胞、嗜酸粒细胞、肥大细胞、巨噬细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞,分布于血管内、脏器组织和黏膜,外周血白细胞检测的是血液循环池中的白细胞,还有约50%的白细胞附着于微静脉血管壁(边缘池),边缘池白细胞与循环池白细胞在机体各种因素作用下互相转化,保持着动态平衡。白细胞可在胃肠黏膜转化成为肥大细胞、巨噬细胞等多种细胞,并通过分泌白介素、肿瘤坏死因子、组织胺、干扰素等多种细胞因子激活、调控免疫反应,发挥免疫功能。本研究发现FD患者白细胞计数、中性粒细胞计数异常率较对照组高,且主要表现为白细胞计数、中性粒细胞计数偏低,但没有低至影响到中性粒细胞分数的程度;两组嗜酸粒细胞计数异常率间无差异。考虑到性别因素的影响,本研究对不同性别的FD患者与相应的健康人群进行比较,结果显示女性FD患者较健康女性白细胞计数及中性粒细胞计数偏低,男性FD患者与健康男性白细胞计数间无差异,因此推测外周血白细胞、中性粒细胞偏低的现象在女性FD患者中更为明显。

从病理生理学角度分析,FD的发病机制复杂,与胃动力异常、胃酸分泌异常、内脏高敏感、精神心理等多种因素有关[8,11]。随着研究的进展,逐渐揭示FD存在超微病理变化,低度炎症及全身免疫激活在FD发病中具有重要作用,主要表现为十二指肠黏膜、黏膜下神经丛、神经节炎性细胞的浸润及活化[12-15]以及外周血淋巴细胞的激活、细胞因子的水平升高[16-20],其涉及的炎性细胞包括嗜酸粒细胞、肥大细胞、巨噬细胞[12-15],这种异常的免疫激活状态称为低度炎症,并且是全身性的慢性炎症。目前已证实抑制炎性细胞因子的药物,如白三烯受体拮抗剂孟鲁司特[21]及组胺受体拮抗剂[22]能有效控制FD症状,生物制剂及皮质类固醇等抗炎药物正处于临床试验阶段。低度炎症、免疫激活成为FD重要的病理生理机制,抑制炎症、阻止免疫激活可能成为未来重要的治疗途径。胃肠道是人体免疫系统中特殊的免疫器官,也是人体最大的淋巴免疫器官,具备特殊淋巴样组织、特殊抗原递呈细胞、大量分泌IgA抗体等特殊免疫功能。胃肠道免疫功能异常导致免疫应答持续激活,若炎症持续不愈则可出现一系列病症。FD的持续低度炎症、免疫激活使机体处于免疫持续应答状态,引起一系列病理生理变化[23]。在数据库中未检索到针对FD外周血白细胞组分变化的研究,考虑到中性粒细胞是白细胞中数量最多、比例最高且趋化作用最强的一类细胞,因此分析本研究结果中FD患者外周血白细胞计数及中性粒细胞计数偏低的现象可能是胃肠道局部慢性炎症持续存在、炎性递质对循环池白细胞持续招募消耗所致,还可能是干细胞向嗜酸粒细胞、肥大细胞、淋巴细胞分化增多,而向中性粒细胞分化减少所致,尚需进一步研究揭示。FD患者外周血白细胞计数减少、中性粒细胞计数减少可能是FD患者全身性免疫异常的一种表象。

最新的罗马Ⅳ诊断标准[8]在基于症状特点的基础上将FD分为与进餐相关的餐后不适综合征(PDS)及进餐无关的腹痛综合征(EPS)两种亚型。FD分型一直以来是学者们的热议话题,病理生理机制的研究进展以及新靶点药物的研发对FD诊断评估及方向产生了深远影响[4,16-17]。2006年 TACK等[11]首次发现FD 患者存在“十二指肠嗜酸粒细胞增多症”;随后研究还发现FD尤其是PDS亚型与十二指肠黏膜嗜酸粒细胞浸润存在正相关[18-19];有研究发现嗜酸粒细胞浸润仅存在于PDS亚型中[20];另有研究发现FD尤其是FD-IBS重叠综合征患者与肥大细胞浸润及肥大细胞脱颗粒存在更高的相关性[8,24]。最近FAN等[25]还提出了一种关于嗜酸粒细胞在FD作用的新模型。FD学者们致力于通过黏膜水平或全身免疫标记物,如浸润细胞类型、炎性递质、白细胞表型等,寻求新的更精准的FD亚型或亚组,以期客观化、量化指导FD诊断和治疗决策。本研究结果发现FD患者外周血存在约17%的白细胞计数异常率,约18%的中性粒细胞计数异常率,这些白细胞水平差异、中性粒细胞水平差异可能标志着更显著免疫激活状态的FD个体,这种异常可能对新的FD亚组或亚群的筛分识别具有提示意义。

从营养学角度,FD是发生于胃和十二指肠的慢性疾病,胃功能的慢性长期异常可导致严重的外周血细胞异常,大量研究发现胃幽门螺杆菌感染可引起铁、维生素B12、叶酸等微量营养素的缺乏,表现为外周血清铁、维生素B12、叶酸水平降低,进而引起缺铁性贫血、巨幼细胞性贫血及叶酸缺乏症,而这些幽门螺杆菌感染者常无明显消化道症状,相比而言,FD患者的消化道症状更明显,存在更严重的摄食、消化过程障碍[26-35]。FD具有病程长、病情反复的特点,长期影响患者进食、精神心理等方面[36-38],因此更有可能影响患者的营养状态,首当其冲的是影响微量元素或维生素等机体必需微量物质的代谢。质子泵抑制剂(PPIs)作为FD的一线治疗药物,药品说明书上明确指出长期使用可能导致维生素B12缺乏,而B族维生素、叶酸等微量营养素的缺乏可造成白细胞合成原料的减少,很多B族维生素是细胞合成的辅酶,有些B族维生素在细胞DNA合成中起重要作用,因此B族维生素的缺乏可首先表现为白细胞减少。其次,由于FD长期处于上述慢性炎症状态,还可能造成某些微量营养的过度消耗。基于摄入减少、过度消耗双重因素可能造成FD患者白细胞合成原料一直处于相对缺乏的状态。某些微量营养素如B族维生素,是维持胃肠道神经功能稳定的重要物质,其缺乏可引起胃肠神经功能障碍,导致胃肠动力异常,加重消化不良症状。临床上FD患者常同时存在等多种症状,除上腹胀痛、嗳气等上消化道症状外,还并存乏力、焦虑、睡眠障碍等全身症状,部分可发展成功能性胃肠病重叠综合征(FGIDS)。基于上述推论,FD患者可能存在表现为白细胞低下为首发临床特征的营养要素的缺乏。根据FD的流行病学特点,女性患病率显著高于男性[18,39-41],性别是FD发病的重要影响因素[42]。另外,女性由于特殊的生理情况,如月经周期、妊娠、哺乳,更易于出现营养物质的消耗流失,因而白细胞计数偏低的现象在女性FD中更为突出。

综上所述,FD患者外周血白细胞存在一定程度的异常率,主要表现白细胞计数及中性粒细胞计数偏低,且该现象在女性中更为常见。低度炎症、免疫激活是FD重要的病理生理机制,而从本研究结果来看,部分FD患者存在外周血白细胞异常可能是FD患者免疫异常的表现,这种异常是否与FD的炎症程度相关,是否与黏膜的炎性细胞浸润程度相关,是否与上述推测微量物质缺乏相关,尚有待进一步研究。

作者贡献:姚树坤、张艳丽为本研究提供方案设计和可行性分析;李妮矫、许卫华负责收集数据、整理数据;李妮矫、姚树坤负责数据统计、分析及结果解释;李妮矫为本文的撰写者。

本文无利益冲突。