永定河冲洪积平原南部QHJ01孔第四纪地层划分及其环境意义

2021-02-22程天赦杨文静邓晓红武军杰刘东明

程天赦,杨文静,代 鹏,张 杰,邓晓红,冯 杰,武军杰,刘东明

(1.天津市地质调查研究院,天津 300191;2.中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北 065000)

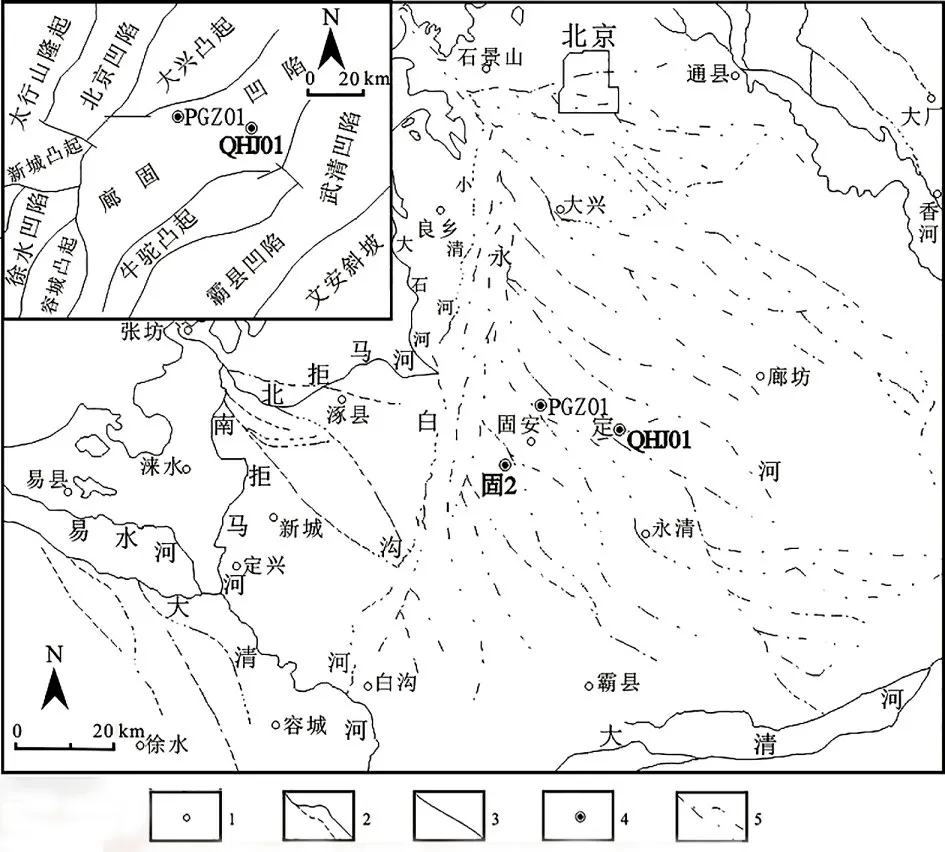

永定河是北京的母亲河,其发源于山西省宁武县管涔山,全河流经山西、内蒙古、河北、北京、天津五省市,在天津汇于海河,至塘沽注入渤海,是海河水系北系的最大河流。永定河自北京石景山三家店出山,入京津冀平原至渤海,形成多期冲洪积扇,构成了广阔的冲洪积平原。永定河冲洪积扇(图1),包括北京、廊坊、涿州东部及霸州北部地区。研究区位于永定河冲洪积扇与拒马河冲洪积扇叠加部位,主要位于廊固凹陷四级构造单元内[1-2]。前人对区域及永定河冲洪积扇第四纪地层作了大量研究,蔡向民等[3-4]认为区域第四纪沉积物分布广泛,厚度变化很大,从山前到平原由几十米到数百米,在沉积凹陷中心最厚达一千余米;赵勇等[5]根据PGZ01钻孔数据(图1),大兴榆垡镇地区第四系底界埋深280 m,永定河冲洪积扇在第四纪之前即到达了北京平原南部;陈望和[6]根据固2(图1)钻孔资料将306 Ma作为第四系底界年限,固安地区第四系底界埋深400 m。

作者依据“永定河冲积平原区域地质调查”项目第四系地质标准孔固安县东三更生村QHJ01孔地层岩性、AMS14C、光释光(OSL)、古地磁等数据,对研究区进行了岩石地层及年代学研究,建立了第四纪地层格架,综合测井资料进行了沉积相分析,对第四纪以来沉积环境的演化进行了初步研究,以期为永定河冲洪积平原第四纪地质、古地理演化及廊固凹陷新构造活动等研究提供基础地质资料。

1 研究钻孔概况

QHJ01孔(39°28′40″N,116°31′34″E),位于河北省固安县东三更生村北约100 m(图1),孔口标高20 m,孔深501 m,钻探钻具直径110 mm,全孔取心率达90%以上。在构造学上,该钻孔位于廊(坊)固(安)凹陷南东部位(图1)。新生代以来,受差异性升降和错动,冀中坳陷内形成区域性凸起与凹陷构造格局。廊固凹陷北西与大兴凸起、北京凹陷相邻,东与武清凹陷相邻,南东与牛驼凸起相邻,南西与容城凸起、徐水凹陷相邻,西与新城凸起相邻。廊固凹陷第四纪沉积物主要由永定河冲洪积扇堆积物组成,其厚度180~240 m,凹陷中心部位厚,各时期地层发育较为完整,边缘部位薄,地层略有缺失[7]。

图1 永定河冲积平原南部QHJ01钻孔位置图Fig.1 Location of borehole QHJ01 in southern alluvial plain of the Yongding River

2 QHJ01孔岩石地层特征

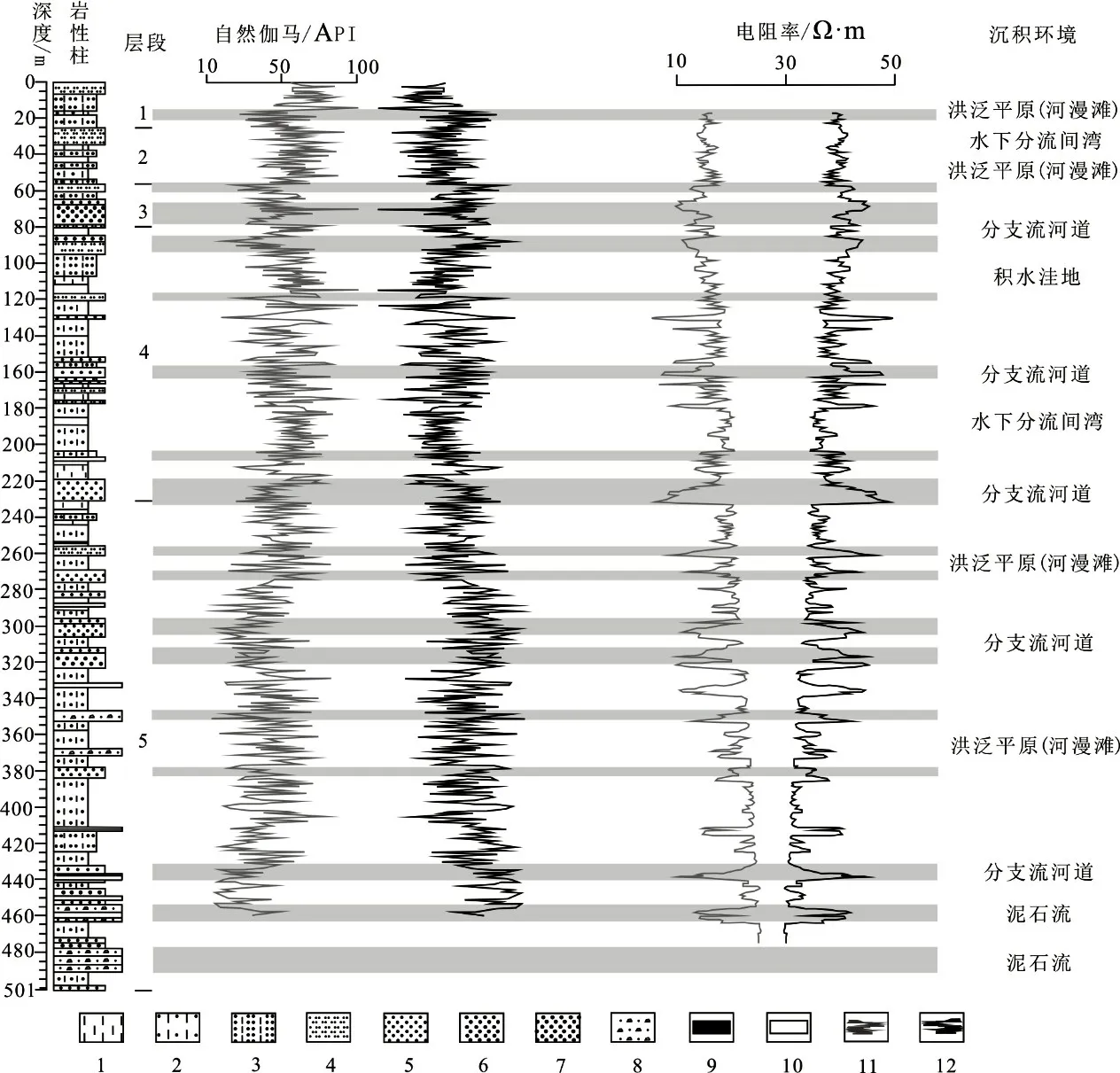

QHJ01孔所见沉积物主要有中细砂、粉砂、粉砂质粘土、粘土质粉砂和粘土,少量砂砾石、粗砂,钻孔下部尚有“泥包砾”层的出现;岩心剖开后可见碳质斑点、潴育化锈斑等,颜色多变,局部夹有钙质结核、铁锰质结核与腹足类壳体残片,反映沉积环境较为复杂。经对QHJ01孔每米30个点和20个点设置获得的2条测井数据曲线对比,其形态基本无区别,自然伽马和视电阻率曲线各自分别作镜像曲线后对比,可见上述曲线反映的砂泥含量变化基本同步;测井曲线指示的岩性变化深度与岩性柱状图记述基本一致,二者深度上的个别出入差异之处,可能是仪器本身的误差造成。基于全孔岩性特征,结合上述研究手段,钻孔自上而下可以划分为5个层段(图2)。

图2 永定河冲积平原南部QHJ01钻孔岩性柱、电阻率、自然伽马测井曲线及沉积环境解释图Fig.2 The lithostratigrphic column,resistivety logging and natural gama curves as well as sedimentary environment interpretation of borehole QHJ01 in southern alluvial plain of the Yongding River

第1层段(0.0~25.5 m,全新统):按颜色、岩性特征分为上、中、下3个亚层段。

上亚段(0.0~6.6 m)以淡黄色、褐黄色粉砂为主,偶见锈染,属洪泛平原(河漫滩)沉积。

中亚段(6.6~11.8 m)上部以褐灰色粉砂为主,往下粒度变细,颜色变深,以黑灰色粘土质粉砂、粉砂质粘土为主,属水下分流河道-水下分流间湾沉积。另外,北京市地质调查研究院在北京市南部大兴区榆垡镇太子务村PGZ01第四系地质标准孔相同层位发现有小个体湖沼环境的疑湖花介Limno cythere dubiosa Daday、薄壳易破碎的美星介未定种Cyprinotus sp.各1瓣与布氏土星介共生,从而证实了对这一层段水下分流间湾相的判别[5]。

下亚段(11.8~25.5 m)上部以褐黄色粘土质粉砂、粉砂质粘土为主,往下粒度变粗,以褐黄色、黄褐色粉砂为主,底部见少量锈染及磨圆状钙质结核,属洪泛平原(河漫滩)沉积。

第2层段(25.5~53.5 m,上更新统):据沉积物成分、粒度、颜色变化可分为2个亚段。

上亚段(25.5~44.4 m)上部为褐黄色粘土质粉砂为主,少量粉砂,粘土质粉砂中可见少量锈斑及直径0.2~0.5 cm钙质结核;下部为褐灰色粉砂质粘土、粘土质粉砂,偶见锰染及钙质结核,底部钙质结核较多,总体属洪泛平原(河漫滩)沉积,少量积水洼地沉积。

下亚段(44.4~53.5 m)上部以褐黄色粉砂质粘土、粘土质粉砂为主,少量粉砂,偶见少量不规则状钙质结核;下部以棕黄色、黄棕色粘土、粘土质粉砂为主,底部为灰黄色粉砂。总体属积水洼地、洪泛平原(河漫滩)沉积。

本层段测井曲线由下至向上总体表现为分支河道-洪泛平原(河漫滩)沉积演化,粒度逐渐变细,粘土含量逐渐增多,总体水动力逐渐减弱,气候由暖湿转为干冷。

第3层段(53.5~78.7 m,中更新统):按颜色、岩性特征分为上下2个亚层段。

上亚段(53.5~67.8 m)顶部见少量褐黄色粘土质粉砂、粉砂质粘土,富含不规则状钙质结核,含少量锈斑;上部以浅黄色粉细砂为主,夹少量粘土质粉砂,含钙质结核,个别直径可达5.0 cm;下部以灰绿色、灰黄色中细砂为主,含少量灰黄色粘土质粉砂,粘土层中含不规则状钙质结核。总体属河床、洪泛平原(河漫滩)沉积。

下亚段(67.8~78.7 m)以灰绿色中细砂与粉砂质粘土、粘土质粉砂不等厚互层为主,上部粘土层中富含不规则状钙质结核,偶见锰质结核,砂层中偶见贝壳化石碎片。总体属水下分流河道-水下分流间湾沉积。

本层段测井曲线总体反映粘土含量较高,砂质含量较低,主河道已经偏离该孔位,总体气候较为温湿,水量充沛,出现水下分流间湾沉积。

第4层段(78.7~231.2 m,下更新统):按颜色、岩性特征分为上、中、下3个亚层段。

上亚段(78.7~120.5 m)上部以灰黄色、灰褐色中细砂为主,含少量粘土质粉砂、粉砂,可见大量锈染,少量不规则状钙质结核及淡水螺类化石;下部以灰黄色、黄灰色粘土质粉砂、粉砂质粘土为主,含少量黑灰色、黑褐色粉砂质粘土、粘土,多见锈斑及化石碎片,钙质结核较发育。总体属河床、洪泛平原(河漫滩)、积水洼地沉积。

中亚段(120.5~171.5 m)为灰黄色粉砂、粘土质粉砂、粘土呈不等厚状互层,钙质结核较发育,局部可见锈染及锰染,砂层中可见贝壳化石碎片。总体属分支流河道-河间洼地沉积。

下亚段(171.5~231.2 m)上部为灰黄色、黄棕色、灰褐色粉砂质粘土、粘土质粉砂为主,含少量黑灰色、黄灰色粉砂质粘土、粘土,粘土层中可见锈染、锰染、钙质结核及淡水螺类化石、贝壳碎片;下部为灰黄色、黄灰色中细砂,少量粗砂,底部粗砂中可见大量磨圆状钙质结核。总体属水下分流间湾、水下分流河道、分支流河道、洪泛平原(河漫滩)沉积。

本段测井曲线表现为河流频繁摆动,粘土含量较少,砂质含量较多,总体上下部粒度较粗,水动力较上部稍强。

第5层段(231.2~501.0 m,上新统)主要为厚层状棕红色、黄棕色粉砂质粘土、粘土,粘土中含大量铁锰质结核及灰绿色团块,常见直径1~4 cm钙质结核,局部含中细砂、砂砾石及泥包砾。其中312.0~323.3 m为灰黄色、黄褐色中细砂,底部砂层中可见大量泥砾、砂土团块,与下伏厚层状粘土呈明显的冲刷间断。本次通过大量钻孔对古河道古流向横向对比,初步认为该层段砂层位置应为古永定河向南进入固安地区的开始,该层段砂层下伏沉积物属拒马河冲洪积扇产物。

本层段测井曲线总体反映粘土含量较高,局部砂层或砂砾石层较厚,以洪泛平原(河漫滩)沉积为主,少量辫状水道沉积,以湿热气候为主,间有较小的气候波动。

3 QHJ01孔年代地层划分

3.1 全新统/上更新统界限确定

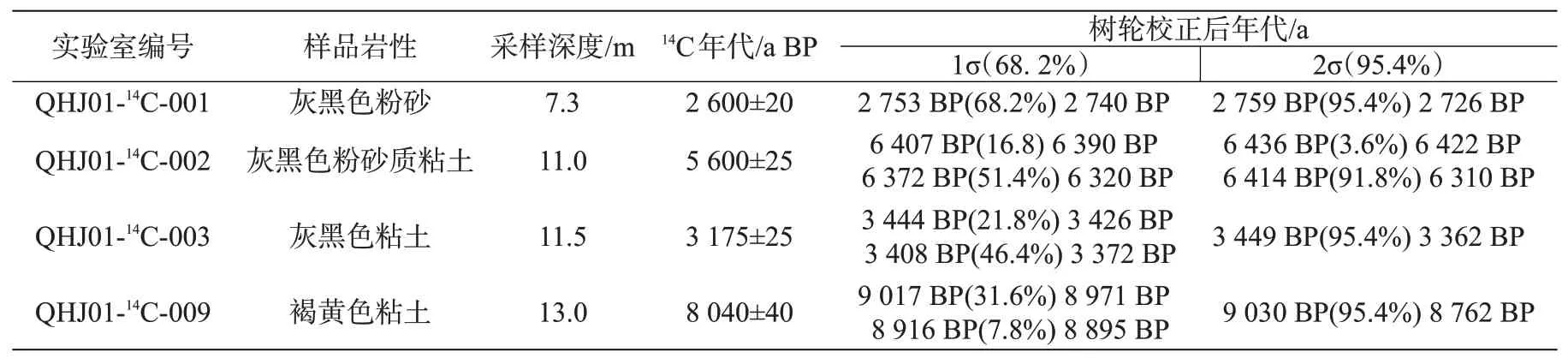

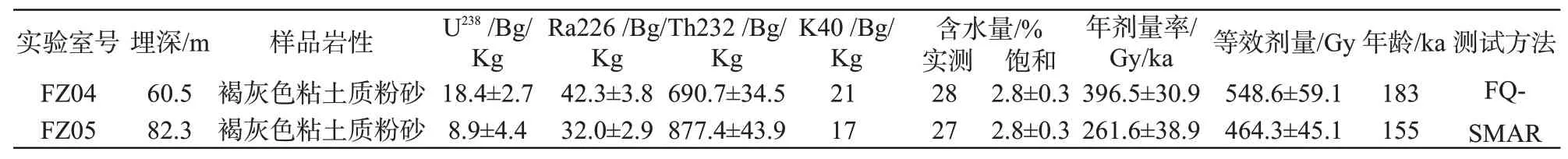

本次在QHJ01孔30m以浅共采集4件样品进行AMS14C测年,样品岩性主要为粘土、粉砂质粘土(表1)。样品测量在北京大学加速器质谱(AMS)实验室测定,碳十四半衰期为5 568年,BP为距1950年的年代。树轮校正所使用曲线为IntCal13 atmospheric curve(Reimer al 2013)[8],所用程序为OxCal v4.2.4(Bronk Ramsey(2013))。

表1 永定河冲积平原南部QHJ01孔AMS 14C测年数据表Table 1 AMS 14C dating data from borehole QHJ01 in southern alluvial plain of the Yongding River

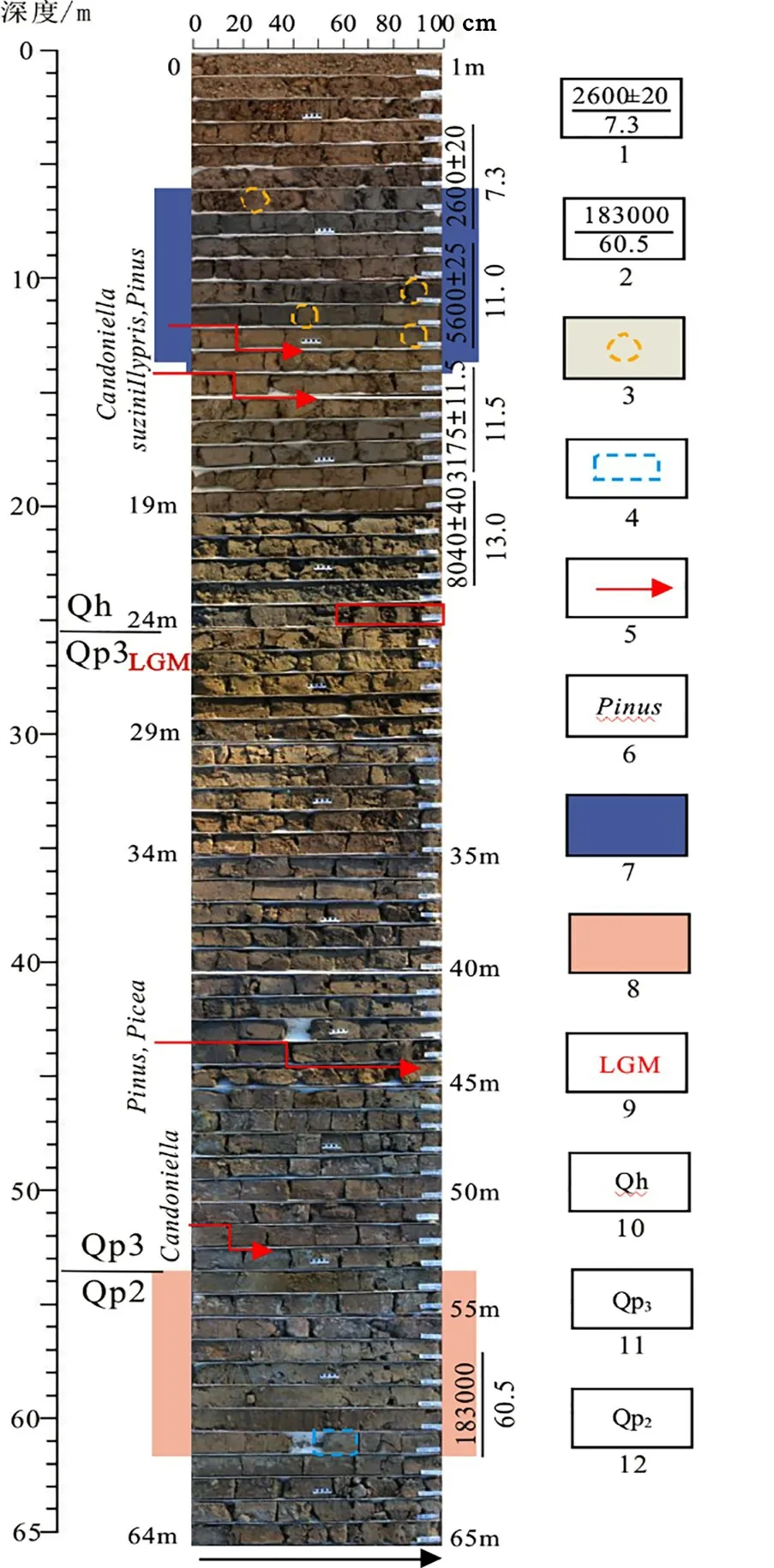

在QHJ01孔,25.5~26.0 m为褐红色粘土层,含钙质结核和铁锰质结核,为干冷气候产物,将其视为末次盛冰期硬粘土[9-10],与上覆砂层呈明显沉积间断,故以25.5 m作为上更新统的顶界,即全新统底界,与AMS14C测年结果较为一致;全新世以来,研究区气候进入冰后期,气候转暖,11.8~25.5 m褐黄色、黄褐色中粘土质粉砂-粉砂质粘土为全新世早期洪泛平原(河漫滩)沉积;6.6~11.8 m含有机质,颜色明显转暗色,是全新世中期暖湿气候、降水增多的标志,中全新世暖期有机质富集的地层,在整个华北平原基本皆可确认[11-13];0.0~6.6 m有机质含量明显减少,颜色呈黄褐色,反映了全新世晚期干凉的气候特征(图3)。

3.2 上更新统/中更新统界限确定

本次在QHJ01孔85 m以浅共采集2件样品进行光释光(OSL)测年,样品岩性主要为粘土质粉砂(表2)。样品测量在防灾科技学院地震科学系新构造年代学实验室测定。

表2 永定河冲积平原南部QHJ01孔光释光(OSL)测年数据表Table 2 OSL dating data from borehole QHJ01 in southern alluvial plain of the Yongding River

在QHJ01孔,53.5~59.2 m为灰黄色、黄褐色、浅黄色粉砂质粘土、粘土质粉砂、粘土,颜色较杂,可见灰绿色斑和铁锰质斑点,含大量直径0.5~2.0 cm钙质结核,该层段顶部粘土中钙质结核直径可达5 cm,与上覆中粗砂呈明显沉积间断。由于钙质结核出现深度与天津地区钻孔地层所见相近[14-15],按照岩石地层学原则,将此层位作为中更新统顶板标志地层,即上更新统底界埋深53.5 m,与光释光(OSL)测试结果较为一致(图3)。

图3 永定河冲积平原南部QHJ01钻孔65 m以浅岩心照片及年代地层划分Fig.3 Core photos above 65m depth as well as chrono stratigraphic division of Borehole QHJ01 in southern alluvial plain of the Yongding River

据现有认识,天津-苏北滨海平原发生的3次面状大海侵,即相当MIS5(Marine Isostope Stage,海洋同位素阶段)以来的沉积[16-17],其开始年代大致相当古地磁Blake亚时的128ka[18-19],即晚更新世的大致开始时限。海侵的发生与孢粉学确定的暖期气候基本相当[20-22]。这一界线下伏地层即是潴育化夹杂潜育化的“杂色”粘土,且为垂向地层中自上而下首次出现含较大钙质结核的层位,在天津市区一般出现在60m深度上下,到沿海个别地带因下切河谷的存在、或断裂影响稍深些。30余年来,除了构造沉降较大的唐山-昌黎地区,这一层位已经在渤海湾西岸千余个80m深钻孔得到证实,视为海侵之前的低水位域沉积,可以作为区域对比的标志层。

3.3 中更新统和下更新统底界的确定

中更新统和下更新统的底界主要通过古地磁测年及岩石地层特征进行确定。

3.3.1 古地磁取样与实验

本次在QHJ01孔全孔共采集350件样品进行古地磁测年,样品岩性主要为粘土、粉砂质粘土、粘土质粉砂等细粒沉积物,中粗砂及砂砾石层不取样,采样间隔1个/m-2个/m。在中国科学院地质与地球物理研究所古地磁实验室完成测试,测试仪器均置于磁屏蔽屋内的零磁空间(<300 nT)中,使用GSD-2型交变退磁仪,对样品采用交变场退磁,退磁间隔依次为5 mT、7.5 mT、10 mT、12.5 mT、15 mT、20 m T、25 mT、30 mT、35 mT、40 mT、45 mT、50 mT、55 mT、60 mT、70 mT和80 mT;样品的剩磁在2G-760U-Channel岩石超导磁力仪上测量。

3.3.2 古地磁实验结果分析

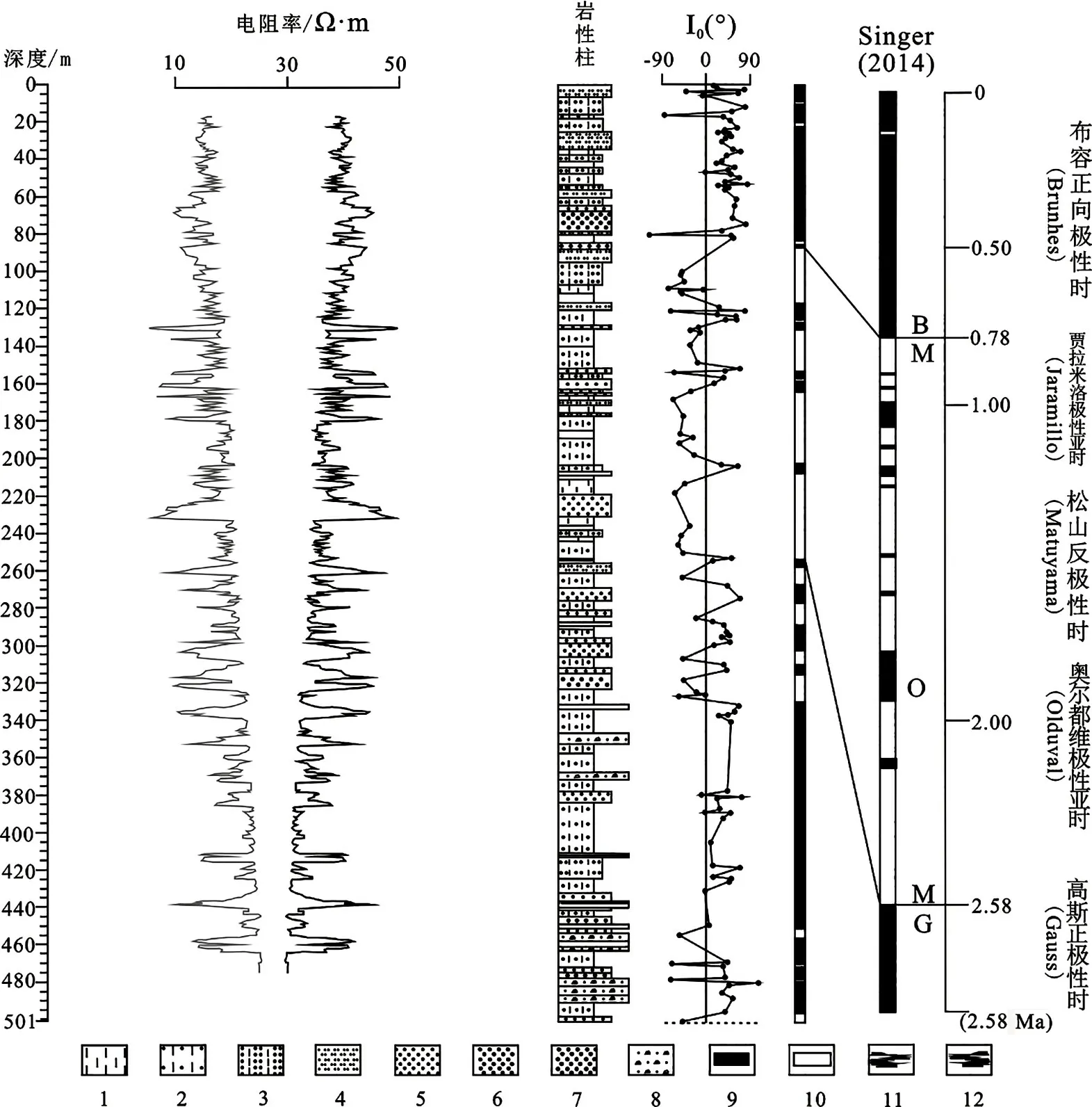

数据处理和分析采用古地磁软件(PMag31d40等)进行,大部分样品的剩磁在12~15 mT下就可洗去次生粘滞剩磁分量,以后保持稳定,并逐步趋向原点,代表了原生特征剩磁的方向。退磁结果显示,交变退磁的样品一般在20~50 mT磁场之间获得稳定的特征剩磁。测试过程中发现,强氧化条件下形成多含钙质结核层位的样品,测试数据质量一般不高;淡灰绿色沉积物样品剩磁较弱,故而最终筛选出241件高质量样品数据编绘磁倾角曲线(图4)。

3.3.3 磁性地层柱及中更新统、下更新统底界

由图4可见,QHJ01孔古地磁极性时转换界线与标准极性柱[23]有很好的可比性,自上而下确定为3个极性带,即(1)0.0~78.7 m以正极性为主的布容(Brunhes)极性带,其间夹有几个较薄的负极性漂移;(2)78.7~231.2 m以负极性为主的松山(Matuyama)极性带,其中94.2~112.8 m为贾拉米洛(Jaramillo)亚时,204.0~226.0 m为奥尔都维(Olduvai)亚带;(3)231.2~~501.0 m正极性为主的高斯(Gauss)极性带。

图4 永定河冲积平原南部QHJ01钻孔电阻率测井曲线、古地磁极性柱及其与国际极性柱对比图Fig.4 Resistivety logging curves,palaeomagnetic polarity column and its correlation to that from GSSP(2014)of Borehole QHJ01 in southern alluvial plain of the Yongding River

在QHJ01孔,78.7~231.2 m杂色粘性土较普遍,含大量灰绿色斑及锈染,含大量锰质结核和钙质结核,与上覆地层及下伏地层均呈突变接触,显示明显沉积间断;231.2 m下伏地层主要为厚层状棕红色粘土,含大量灰绿色团块及铁锰质结核,反映其为极其湿热气候的产物,与其上覆地层呈明显突变。

磁性地层所反映的极性旋回与岩石地层、生物地层所反映的沉积旋回、气候演化较为一致。因此,取258 Ma的M/G界面、即孔深231.2 m处作为下更新统底界;中更新统底界置于0.78 Ma的B/M界线、即孔深78.7 m处,恰好也接近天然伽马曲线反映的一个旋回的底部。

4 讨论

4.1 第四纪沉积环境演化

第四纪沉积物明显受气候变迁的影响,区域上冰期-间冰期的冷-暖交替在本区沉积物和孢粉组合特征上都有相应的反映。

早更新世早期受基底下降活动的影响,沉积厚度较大,且厚度差异也较大,沉积相主要表现永定河河床和洪泛平原(河漫滩)的二元结构,分支河道十分发育,河道改道与摆动十分频繁,受冰期-间冰期的气候影响,早更新世早、晚期分支河道的规模较中期大。中更新世基底构造差异性活动减弱,沉积厚度较早更新世明显变薄,分支河道较发育,河道改道和摆动较频繁,沉积以永定河河床相、洪泛平原(河漫滩)为主。晚更新世永定河冲洪积扇分支河道减少,河道改道与摆动不明显,主河道规模较大,持续时间较长,沉积以永定河河床相、洪泛平原(河漫滩)为主,局部水体较深,形成洪泛湖盆相沉积。全新世早、晚期永定河冲洪积扇沉积相以河床、洪泛平原(河漫滩)相为主,分支河道减少,规模较小,受牛驼凸起活动影响,改道与摆动较频繁,中期受气候转暖影响,水量充沛,形成大面积洪泛湖盆相沉积。

4.2 永定河形成时代

对于古永定河出山口的时间及其影响范围前人众说纷纭。王强等[24]研究认为古永定河出山口进入北京平原的时间为晚更新世末期,吴忱在华北平原古河道研究中沿用了这一观点[25];袁宝印[26]等提出,泥河湾古湖、延庆-怀来古湖在0.10 Ma解体后,借助桑干河与古永定河汇合,形成以石景山为顶点,东到通州、南到大兴的永定河洪积扇;蔡向民[27-31]等在北京平原区北部新5孔340.84 m处发现厚达80 m的“泥包砾”层,其磁性地层年龄为3.33~3.58 Ma,其他多个钻孔古地磁磁性地层研究亦显示“泥包砾”层形成在松山/高斯极性时转换界线之下,即上新世中晚期,且以该“泥包砾”层作为永定河冲洪积扇下伏地层;赵勇等认为北京大兴南部PGZ01孔280.0~365.0 m的“泥包砾”层是永定河形成之初的沉积物,则其形成年代为上新世末期。

在QHJ01孔312.0~323.3 m为灰黄色、黄褐色中细砂,底部砂层中可见大量泥砾、砂土团块,与下伏厚层状粘土呈明显的冲刷间断,本次通过大量钻孔对古河道古流向横向对比,初步认为该层段砂层应为古永定河向南进入固安地区的开始,该层段砂层下伏沉积物属拒马河冲洪积扇产物。

5 结论

(1)首次对永定河冲积平原南部QHJ01孔第四系进行岩性地层、年代地层、生物地层、磁性地层学研究,建立了廊固凹陷第四纪年代地层格架,钻孔的年代地层界线与重要的岩性界面基本吻合。研究区第四系底界埋深231.2 m、中更新统底界埋深78.7 m、上更新统底界埋深53.5 m、全新统底界埋深25.5 m。

(2)古永定河自石景山三家店出山向南开始进入固安地区的年代为上新世末期,其岩石学标志为首次出现的厚层“泥包砾”层之上的含大量泥砾的砂层。

(3)第四纪以来,永定河冲洪积平原南部(固安地区)为永定河多期改道与摆动形成的泛滥沉积环境为主。