基于学科核心素养的单元活动设计

2021-02-21熊宗齐

熊宗齐

摘要:以人教版选修4第三章第二节“水的电离”为例,结合课堂教学单元活动设计模型,重点阐述教学过程中怎样依据单元活动进行教学设计,落实化学学科核心素养。基于实践提出课堂教学单元活动设计的一般步骤,以期为一线教师的课堂教学实践提供参考。

关键词:学科素养;单元活动;教学设计;水的电离

文章编号:1008-0546( 2021)01-0030-04

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2021.01.009

随着2017年版高中化学课程标准的实施,化学学科核心素养已渐渐深人人心。但对于一线教师来说,现实的困难莫过于如何让学科核心素养落实到化学课堂中,俗称素养落地,即在教学的具体环节中落实对学生学科核心素养的培养。笔者结合自身教学,以人教版选修4第三章第二节“水的电离”为具体案例,详细阐述在教学过程中的处理方法,以供大家参考。

一、确定教学目标及教学重难点

教学目标的设定要依据课程标准中的内容要求、学业要求及学业质量标准来确定。内容要求规定的学习内容是核心素养形成的载体,用较为明确的行为动词,从“学什么”“怎么学”来描述学习的内容要求。学业要求是依据学业质量标准的水平和内容要求编写的,解决“怎么样”的问题[1]。学业质量标准主要是用于“评”,内容要求、学业要求和学业质量标准是落实“教学评”一体化的重要依据[2-3]。结合上述课标要求、教材内容、学生学情及个人经验,设定本课教学目标如下:

(1)能依据简单的实验认识水的电离,从微观解释水的电离,能用化学符号正确表示水的电离平衡。

(2)了解水的离子积的推导过程,并能依据离子积进行简单的计算。

(3)能说出水电离平衡的影响因素,会运用电离平衡基本规律分析问题和解决问题。

(4)通过水的电离平衡过程中H+、OH-关系的分析,感受矛盾的对立统一的辩证关系。

在此基础上,结合课堂教学内容确定本节课重、难点。

重点:水的离子积及其简单计算

难点:水的电离及影响水电离的外界因素

二、设计课堂单元活动

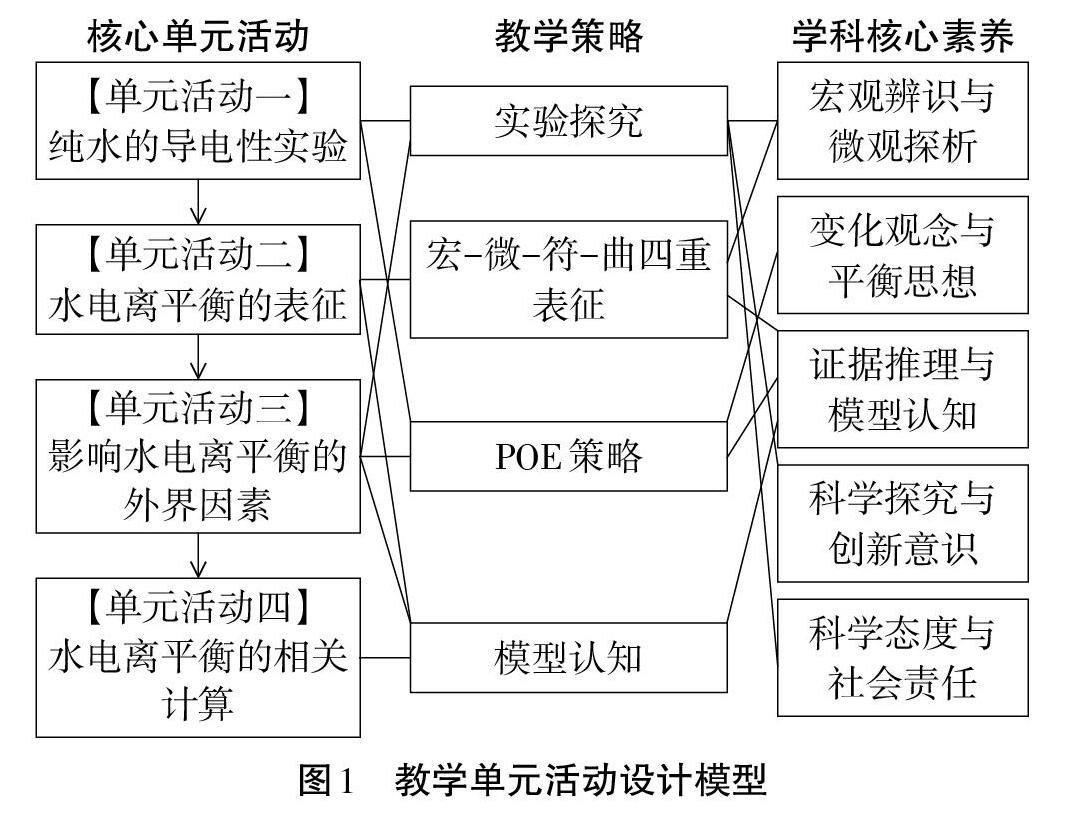

在确定了课堂教学目标之后,需要通过设计一系列的教学单元活动来推动整堂教学活动,即由目标到活动的过程。教学单元活动就是由一系列紧密联系的师生活动组成的具有一定的独立性和完整性的教学版块。在每个单元活动中通过采用合適的教学策略(如:实验探究、POE策略、模型认知等)来有效推动单元活动的开展。一堂课就是将几个这样的核心单元活动有机结合起来,实现课堂教学目标,落实学科核心素养的双边活动。因此,每个单元活动的选择、教学策略的运用、设计意图的实现就成为了课堂教学设计过程中的关键,也是决定一堂课是否能真正落实核心素养的重要环节。结合本节课,提出如下核心单元活动设计模型(见图1):

三、教学单元活动实施及设计意图

1.[教学单元活动一]纯水的导电性实验

探究实验:测定蒸馏水的导电性

将实验设计为分组实验,提供仪器,让学生组装实验装置。不亮。这与学生之前的认知发生冲突,抓住这个好机会,用问题引导学生思考:

问题:实验中灯泡不亮,是否说明水是非电解质?灯泡不亮可能有哪些原因?如何改进实验?

学生交流讨论情况:

可能断路——检查电路;灯泡电阻太大——换成电阻很小的二极管;电流过小——加灵敏电流计或增大电源电压等。

学生改进实验,再次验证(装置见图3)。

注意:二极管和灵敏电流计可以让学生做,增大电压的实验相对有风险,可以由教师做,实验电压一般达到200V以上,灯泡才会亮。

结论:水分子能够发生电离,发生电离的水分子所占比例很小。水是一种极弱电解质,存在有电离平衡。

[活动设计意图]通过实验设计和实验异常现象的分析,充分调动学生的思维,利用问题引导学生思考,从而提升学生实验设计、评价能力,分析实验现象以及改进实验的综合能力。

[反思]水的弱电离,几乎是一个常识,但要通过实验验证,对学生而言有一定的难度。如何利用实验探究来深入讨论,重点不在结论,而在于探究的过程。平时教学应该多关注这类看似简单.却蕴含丰富教学价值的内容,抓住这些教学细节进行合理的系列实验设计,充分锻炼学生的实验方案设计、实验动手、实验分析论证的综合能力。每一次处理好之后,再细细地想一想是否还有其他更好的实验方案可以替代,如引人手持技术等。在方案设计上进行不断的调整和完善,从而达到最佳的教学效果。教学的真正功底在于对每一个教学细节的合理的、有效的处理。

2.1教学单元活动二]水电离平衡的表征

问题:如何从微观层面来解释水的导电性呢?能用化学语言表示出来吗?

上式简化为:H2O==H++OH

图4可以形象地表示水的电离过程。与化学平衡一样,当电离达到平衡时,电离产物H+和OH-浓度之积与未电离的H2O的浓度之比也是一个常数。

依据图5中的信息,我们可以得到哪些结论?

讨论总结:Kw随温度的升高而增大;水的电离是一个吸热过程。

图像数据显示:250C时,c(H+)=c(OH-)=1x10-7mol/L

此时水的离子积:Kw=c(H+).c(OH-)=1.0×10-4(常用)

[活动设计意图]利用宏观实验现象,引导学生进行微观解释,再用化学语言进行简洁的表达,锻炼学生“宏观一微观一符号一曲线”表征问题的能力[4]。结合化学平衡模型,引导学生推导水的电离平衡常数及离子积,明确离子积与温度的关系,提升学生利用模型分析问题、解决问题的能力。

[反思]这里有一个细节,经常被忽略,就是c(H2O)可视为常数(55.6mol/L,可以取1L水,结合密度约1000g,依据c=n/V可求),但很多人把常数和1等同,这是不合理的。对于化学理论或概念的学习,一般都会经历一个由简入繁、由表及里、由浅人深的过程,在这个相对较长的过程中,需要从多个维度进行阐述,从而达到局部到整体的理解。“宏观一微观一符号一曲线”四重表征是一个很好的策略。从宏观的水的电离实验,到微观上用水分子的碰撞来解释水的电离,再到用化学符号语言来表征整个电離过程,最后用曲线的方式来表征Kw或者是氢离子浓度随温度变化的规律。可以帮助学生更好更全面地理解水的电离平衡。

3.[教学单元活动三]影响水的电离平衡的外界因素

问题:结合已学弱电解质的电离平衡影响因素,分析讨论水电离平衡的影响因素有哪些?

①温度:通过表1的数据,你可以分析温度是如何影响水的电离平衡的吗?

水的电离是吸热过程,升高温度,水的电离平衡右移,电离程度增大,c(H+)和c(OH-)同时增大,Kw增大,但由于c(H+)和c(OH-)始终保持相等,故仍呈中性。

②酸、碱问题:在水中通人少量HCl气体,水的电离平衡将如何移动(不考虑温度的变化)?说出你的理由。

[P-预测]

生1:水的电离平衡将正向移动。HCl是强电解质,会电离出H+,H+会与水电离的OH-反应,促使水的电离平衡向右移动。

生2:水的电离平衡将逆向移动。HCl是强电解质,会电离出H+,c(H+)增大,抑制水电离,促使水的电离平衡向左移动。

[O-观察]借助pH传感器测定溶液的变化曲线,处理数据后如图6。

问题:图6的实验结果能否说明两位同学的预测?

[E-解释]这个过程中,温度不变,所以平衡无论如何移动,Kw不变。溶液中c(H+)既然增大,那么溶液中c(0H)一定减小,所以,水的电离是被抑制了,平衡是逆向移动。

向纯水中加入酸或碱,由于酸(碱)电离产生的H+(OH-),使溶液中的c(H+)或c(OH一)增大,使水的电离平衡左移,水的电离程度减小,但Kw不变。

③盐(盐类水解中讨论)

[活动设计意图]结合平衡影响因素分析模型,从温度和离子浓度两个角度认识水的电离平衡移动规律,丰富学生对平衡思想的认识,借助POE策略提升结合模型分析问题、解决问题的能力[5]。

[反思]平时应多进行图、表数据的转换与处理,采取尽可能多的呈现方式,培养学生提取信息、分析数据的能力。近年来高考中的图、表越来越多,具有很好的区分度,平时教学中应多考虑这方面的培养。另外,平衡移动的分析模型非常重要,它直接影响电离、水解、沉溶平衡的理解。教学中应充分发挥各种策略的优势来帮助学生提升分析问题、解决问题的综合能力。

4.[教学单元活动四]水电离平衡的相关计算

问题:常温下,浓度为O.Olmol/L的盐酸溶液中,由水电离产生的c(H)是多少?(已知:Kw=1.0x10-14)

讨论分析(表2):

为何只适用于稀电解质溶液呢?这是一个普遍被忽略的问题。

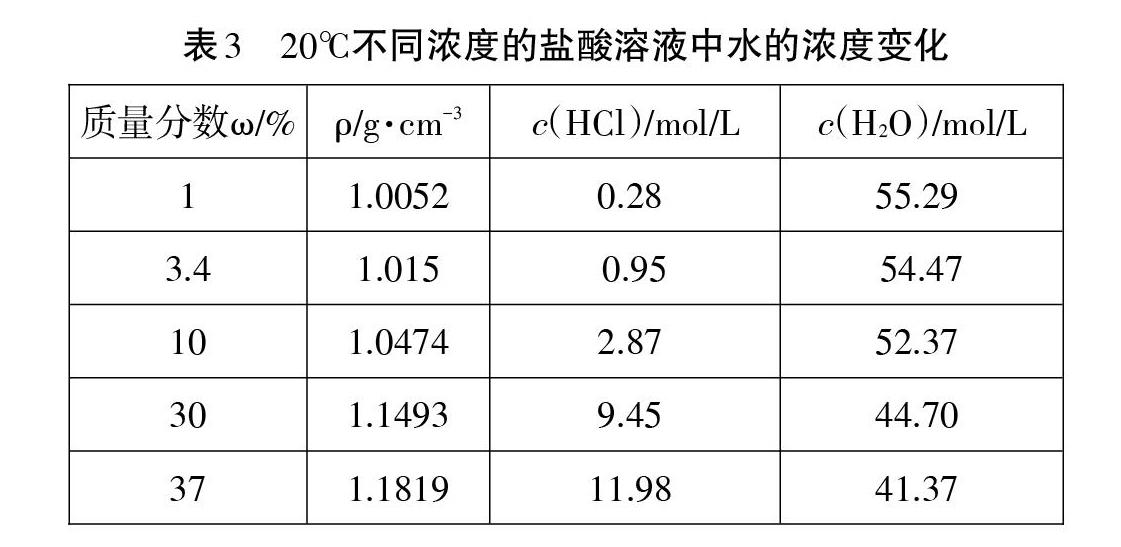

通过表3数据,依据Kw=K电离.c(H:O)=c(H+).c(0H一),不难发现,只有在稀溶液中,c(H:O)可以认为近似不变,Kw的近似计算才有意义。

评价任务:

思考1:常温下,浓度为1x10-4mol/L的NaOH溶液中,由水电离产生的c(OH-)是多少?溶液中c(H+)是多少?

思考):在常温下,由水电离产生的c(H+)水=1X10-9mol/L的溶液,则该溶液的酸碱性如何?

思考3:在常温下,是否存在由水电离产生的c(H+)*> 1X10-7mol/L的溶液?若存在,该溶液的酸碱性如何?

[活动设计意图]从定性分析提升到定量计算,能更加精准而深入地理解水的电离平衡及其应用范围。通过表格对水和酸液中的离子对比,辅助学生理解电离平衡的变化,从而理解在酸液中的Kw表达式。引导学生通过准确地解一元二次方程和近似计算的结果对比,认识近似处理的意义和科学性,从而更好地理解近似计算的公式,最后通过思考题,巩固、检测学生学习的效率与水平。

[反思]学生的计算能力是普遍比较弱的,平时的教学中应予以重视。通过计算可以帮助学生从之前的定性分析走向定量分析,通过对数据的分析,学生能够更加清晰地理解水的电离过程中各种离子的浓度大小变化,可以加深学生对平衡变化过程中的认识,加上结果的对比,就能更加全面地理解平衡变化的规律。教学中,应注重定性与定量、过程与结果并重的策略,全方位地提升学生的学科素养。

四、基于学科核心素养的教学设计思考

学科核心素养落实的教学设计是一个艰难且富有挑战性的任务,作为一线教师,应尽快学习相关理论,理解“能力教学取向”向“素养教学取向”转变的必然趋势,积极开展教学实践研究,探寻素养教学的一般思路。基于上述教学实践,思考提出以下课堂教学设计的一般步骤: 第一,设计教学单元活动。认真研读《课程标准》,尤其是内容要求、学业要求和学业质量标准,把握教学基调,尽量参考各个版本的教材,体会教材是如何体现课标的,结合学生学情和教学实际,哪些是可以借鉴的,哪些是可以改进的,还可以有哪些处理方法等。基于以上情况,确定一节课的核心教学单元活动。

第二,精选教学策略。对于不同的核心教学单元活动,选择恰当的教学策略。如实验类的可以选择科学探究或POE策略;理论概念类的可以选用“宏一微一符一曲”四重表征或模型认知策略。这就要求我们平时需要多看文献,不断积累一些好的教学策略,但要注意的是:策略最重要的是思想,而不是策略本身。确定了单元活动的基本策略后,开始打磨每一个活动细节,在细节处彰显学科核心素养,这是最难的地方,也是最需要时间和经验的积累。

第三,构建教学框架。这个阶段的任务主要有两个,一是搭建核心单元活动、教学策略及核心素养的关系框架,认真推敲三者之间的联系,确保学科核心素养真正落实。二是确定核心单元活动的先后顺序及过渡衔接。这是确保课堂能够顺利进行的关键,设计得再好,最终要能执行下去。对于每一处衔接,要仔细推敲,充分考虑课堂学生的各种情况,确定好可能的课堂教学过渡引语,以保证教学过程的顺利实施。值得注意的是,不可完全拘泥于框架,课堂突发情况同样是一次好的教学机遇,要善于利用。

第四,及时进行教学评价。在每次教学前、教学中及教学后,积极同步开展日常教学评价。通过预习与自评、提问与点评、练习与作业、复习与考试、问卷与反馈等多种方式开展评价,不断调整、总结、反思、改进,实现“教学评”一体化。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部,普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018

[2]房喻,徐端钧主编,普通高中化学课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018

[3]化学课程教材研究发展中心.普通高中课程标准实验教科书(化学选修4)[M].北京:人民教育出版社,2007

[4]钱扬义.化学概念与化学“学科关键词”的学习与认知[M].北京:科学出版社,2009

[5] 彭豪,基于POE策略的高中化学“四重表征”概念教学研究[J].化学教学,2011(10):24-27