基于“善治”理论视角下的我国青少年体育治理研究

2021-02-21李加前,刘冬磊,王子朴

李加前,刘冬磊,王子朴

摘要:青少年是我国社会主义建设的重要支撑,是实现百年中国梦的战略根基。着力发展青少年体育,强健青少年体魄,是我国未来国家竞争力的重要组成部分,也是中华民族兴旺发达的不竭动力。以“善治”理论为基础,通过文献资料法与逻辑分析法,系统分析我国青少年体育发展的现实基础。立足根本国情,探寻未来青少年体育发展的实践路径。通过系统梳理我国青少年体育发展的基本情况,提出具体的发展思路:青少年体育发展要紧紧围绕学校体育这一“主阵地”;厘清青少年体育发展的现实境况是多元协同的基础;打破制度壁垒,坚持青少年体育发展“一盘棋”;政府要扮演好青少年体育发展引领者的角色;大力发展体系健全的青少年赛事体系;营造良好社会氛围,树立正确的青少年体育社会价值观念。

关键词:青少年体育; 体育强国; 青少年; 善治理论

中图分类号:G807文献标识码:A文章编号:1006-2076(2021)04-0095-07

Chinese youth sports governance from the perspective of "good governance" theory

LI Jiaqian1,LIU Donglei2,WANG Zipu3

1.Tong’an Experimental Middle School, Xiamen 361100, Fujian, China; 2. Physical Education College, Shandong University, Jinan 250061, China; 3. Capital University of Physical Education and Sports, Beijing 100191, China

Abstract:Teenagers are the important support of China’s socialist construction and the strategic foundation of realizing the hundred year Chinese dream. Focusing on the development of teenagers’ sports and strengthening teenagers’ physique is an important part of China’s future national competitiveness and an inexhaustible driving force for the prosperity of the Chinese nation. Based on the theory of "good governance", through the method of literature and logical analysis, this paper systematically analyzes the realistic basis of China’s youth sports development; and based on the fundamental national conditions, it explores the practical path of future youth sports development, and puts forward specific development ideas by systematically combing the basic situation of China’s youth sports development: youth sports development should closely focus on school sports. It is necessary for the government to play a leading role in the development of youth sports, to vigorously develop a sound youth sports system, create a good social atmosphere and establish correct social values of youth sports .

Key words:youth sports; sports power; youth; good governance theory

少年強则中国强,体育强则中国强,青少年身体健康、体魄强健、意志坚定,是一个民族旺盛生命力的真实写照,是社会文明进步的标志。青少年体育在我国整个体育事业中始终居于战略性、基础性和全局性地位,毛泽东同志在论证体育与德育、教育的辩证关系中,明确提出“体育于吾人,实占第一之位置”的观点,论述了体育在青少年全面发展的卓然地位。2020年,国家体育总局联合教育部印发《深化体教融合 促进青少年健康发展意见》,《意见》在加强学校体育工作、完善青少年体育赛事体系、高校高水平运动队建设、规范社会体育组织等方面均作出明确要求,为我国青少年体育改革发展吹响了冲锋号。《意见》的出台在我国学术领域引起了热烈讨论,多位学者各自用不同视角剖释我国体教融合对青少年体育发展的影响,例如,在目标设定上,王登峰指出,新时代体教融合的目标具体体现为发挥学校体育在提高体育竞技水平中的基础性作用。刘海元认为,体教融合是新时代体育事业和学校体育事业发展的重要方面,是促进青少年学生健康成长、全面发展的重要举措。在实践指导上,王晓赞认为,体教融合背景下的青少年体育,归根结底需要解决“为什么需要融合”“需要融合什么”“融合需要什么”“需要怎么融合”等关键性现实问题。钟秉枢认为,深化体教融合促进青少年健康发展,需要完善的青少年体育赛事体系作为支撑。总之,目前我国青少年体育在体教融合的大背景下积极践行,顶层设计已逐渐明晰,基于此,本研究以习近平新时代中国特色社会主义为指导,从“善治”理论视角出发,深入剖析我国青少年体育发展的现实境况与路径选择,进而强化体教融合在青少年体育发展过程中的适应性与科学性,拓展青少年体育发展的实践方式与治理方案。

1善治理论与青少年体育发展

现代的“善治”理念起源于20世纪80年代的西方公共治理变革,是一种政府治理的发展理念。“善治”的英文名为Good Governance,可直译为“良好的政府”或“良好的统治”。概括地说,善治就是使公共利益最大化的社会管理过程,其本质特征是政府与公民对公共事务的合作管理,是政府与市场、社会的一种新颖关系。近年来,“善治”理论也开始进入体育领域。例如2008国际奥委会颁布的《奥林匹克和体育运动善治的基本原则》、2012年欧洲委员会的《体育运动的善治与伦理》以及2013年欧盟颁布的《体育运动的善治原则》等。在我国学术界,已开始对体育善治进行了深入剖析,杨桦认为,体育治理是运用治理的新方式来处理体育利益多元主体的冲突,使之协同合作,高效有序,最终达到体育善治的过程。黎霞芳认为“体育善治”是体育治理的最终目标,并强调多元化、高效化、法治化、民主化和网络化。董红刚将体育善治涵括:普世的价值、严明的法治、高效的行政、完善的运行、良好的服务。诚然,善治将进一步明确政府、社会、个人之间权力划分与施展空间,在强调政府与社会的协同发力的同时,政府将“自缚”式地在社会治理领域中限制自身。善治本身并不是一种实践工具,而是一种导向、一项原则,可以在强调社会参与、民主法制、多元互动的过程中助力体育治理能力的提升与治理效果的优化。

从我国青少年体育发展的方向与社会需求来看,在引用“善治”理论的过程中,要充分考量青少年体育发展的特殊性与“善治”理论的核心内涵,作为政府治理理论在体育领域的实践应用,需要考虑国家需求、文化需求与社会需求。由于善治理论是多元主体共同参与治理,因此也就强调了最终目标的普适性,达到各方效益结果的动态平衡,这在我国青少年体育治理中是亟待提升的。目前我国青少年学校体育服务相对优越,而社区青少年体育服务则很不理想,各级各类学校体育场地无论在数量质量上,还是规范化、标准化程度上,都与社区青少年体育场地严重失衡。因此,在国家体育总局下发的《青少年体育“十三五”规划》明确要求“建立和完善学校、社区、家庭相结合的青少年体育网络和联动机制”。与此同时,善治模式的主体未必是政府,也无须依靠国家的强制力量来实现,由此可鉴,“善治”理论对于我国青少年体育发展具有较强的借鉴作用,契合我国对于青少年体育发展方式的设想。本研究将根据“善治”理论的核心观点,结合青少年体育发展的实际情况,明晰未来发展道路的选择。

2善治理论视域下青少年体育多元共治所存在的问题

我国最先引进“善治”理论的学者俞可平认为,善治的本质特征在于它是政府与公民对公共生活的合作管理,是政治国家与公民社会的一种新型关系,是两者的最佳状态。“善治”理论要求政府、企业、社团、个人均要在社会治理过程中发挥效用,并且是适时、高效的,这与我国积极推进全社会对青少年体育事业的支持、信任与理解,最大限度地激发社会的动力和活力的观点不谋而合。下面通过对政府、体育社会组织、青少年体育俱乐部、企业、学校、公民等角度,阐述我国青少年体育多元共治发展所存在的问题。

2.1青少年体育的政府治理:管理服务的错位与失位

青少年体育发展的领导体系较为复杂,行政壁垒显著。教育部与国家体育总局是我国青少年体育发展的核心部门,受到历史条件的制约,国家体育总局的工作重心长期围绕竞技体育展开,形成了三级竞技体育后备人才训练体系为核心的青少年竞技体育培养模式,即基层业余体校-省队-国家队模式。但是,目前青少年培养阵地弱化,许多地市级、县级体校很长时间缺乏投入,设备陈旧,教练团队数量不足、水平不高,甚至很多縣级体校纷纷倒闭。教育部开设体卫艺司,统筹开展青少年体育活动,并以校园体育为依托,以提升广大青少年身体素质为核心的校园体育模式,由于二者对于青少年体育的不同需求侧重,在实践过程中存在较大差异,甚至在某些领域(如赛事体系)出现相互矛盾的问题。与此同时,我国青少年体育的相关工作还被分解到财政、街道办、共青团等多个部门,这些部门在政策制定、资金分配等实际工作中均能涉及到青少年体育公共服务的相关工作。由于青少年体育领导机构的繁杂,致使权责不清、责任落实不到位,致使青少年体育发展规划并未充分开展,不同条件的青少年体育素养教育相对缺失,跨部门联动推进效果以及青少年体育活动检测有待进一步完善,严重制约了青少年体育的长期稳定发展。

2.2青少年体育的社会组织治理:内部管理与市场规范仍需加强

我国青少年体育的社会组织主要分为两大类,一类是以体育俱乐部为代表的营利性体育组织,另一类是以政社分类为背景的公益性体育组织,这两类体育社会组织对于青少年体育发展均具有重要作用,是我国青少年体育发展重要支点。调查显示,仅有32.2的儿童青少年所在学校有课外体育俱乐部,55.6的儿童青少年所在学校没有课外体育俱乐部,“不清楚”是否有的比例为12.3。其中,有25的儿童青少年加入课外体育俱乐部,城镇参与的比例(29.5)高于农村(21.8)。男生参与的比例(27.9)高于女生(21.3)。当前,公益性体育组织由于刚刚经历政社分离,仍处于适应阶段,受到长期的行政管理惯性的制约,目前关于青少年体育的公益性体育组织执行能力仍有待提升,由于当前尚缺乏关于推动体育公益组织发展的整体规划部署,其内部治理仍有待完善,民主自律性的形式化使之在实践青少年体育事业的过程中并不能完全适应因身份转变而迎来的市场选择,即使目前政府优先给予其政府购买服务及相应的政策导向资金,但是由于此类组织缺乏专业人才储备以及运营经验,并不能很好地承接政府职能转移,无法充分发挥公益类体育组织对于青少年体育发展的有效支撑。其次,以体育俱乐部、青少年体育培训机构为代表的营利性体育组织,是我国青少年体育服务供给的重要端口。2018年,体育总局等7个部门联合印发了《青少年体育活动促进计划》,鼓励社会力量参与、创建各类青少年体育组织,每天锻炼一小时严格落实。随着我国内需市场的逐步扩大,国民消费能力的持续提升,营利性体育组织将在未来青少年体育发展过程中产生更大作用。但是,由于近年来我国体育消费的快速发展,导致目前青少年体育市场乱象丛生,由于青少年体育培训的商业化运营,利润成为培训机构的根本,由于缺乏统一的行业认证体系来推动规范化发展,导致青少年体育培训机构与消费者纠纷不断。

2.3青少年体育的校园治理:校园体育长期徘徊于教育体系之外

习近平总书记曾明确指出,要推动健康关口前移,建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式。从长远来看,健康关口的前沿阵地首在青少年体育。我国青少年公共服务体系建设较为滞后,在政策支持、基础设施建设、利益相关主体、组织管理等相关体制机制的顶层设计仍需完善。近三十年来,我国青少年的体质状况令人堪忧,儿童青少年总体健身行为意向不强,随着学段的升高,儿童少年的健身意愿逐步降低,学生的体质达标率也有下降趋势。城市7至22岁男生的肥胖率增加了大概24倍, 而乡村男生则增加了大概44倍, 城市与乡村女生的肥胖率相近都是大概12倍,在体育活动状况方面, 2015年对53 401名6至19岁儿童青少年的调查结果显示, 学校体育课程泛化、课外体育服务体系无法满足需求、缺乏有组织的青少年体育重要指导、因“害怕影响学习”而不愿意参加体育运动等问题较为突出,根据2018年《我国大学生人口身体素质研究》显示,从1995年开始,反应力量素质的引体向上成绩,几乎呈现等比下滑,同样在2017年《中国学生体质监测发展历程》显示,我国大学生体质依然呈下降趋势,肥胖率持续上升,每5年提高2到3。学校体育虽然是青少年体育发展的重点,但学校体育发展目前属于我国教育事业发展的短板,资金短缺、投入不足,体育健身器材、基础设施不健全,这是普遍存在的问题。我国许多高校的体育基础设施都未达到教育部颁布的《国家学校体育卫生条件试行基本标准》的要求,体育教师数量不足,教学质量参差不齐。1985年,国家教委和国家体委召开全国学校业余体育训练工作会,开始教体结合和体教结合的探索。35年来,虽然取得了一些成就,但没有真正解决竞技体育人才培养全面、协调、可持续发展的关键问题和基础问题,学训矛盾始终没有得到很好的解决。目前,我们与美国等国家存在很大的差距,美国高中毕业生掌握3项体育技能的占到90以上,我们的大一学生掌握1项体育技能的只占10左右。目前取得奥运冠军的运动员全部来自各级各类体校,而美国里约奥运会的冠军,有74.8来自于普通高校。校园体育长期徘徊于教育体系之外,是我国青少年体育发展的重要掣肘。

2.4青少年体育的公民治理:误解与歧义仍然较为普遍

中国传统社会对于体育生素有“四肢发达,头脑简单”的偏见,以前中国的业余体校为了选拨竞技体育的后备人才,过早压榨青少年的运动天赋,除少数出类拔萃的青少年运动员能够站在世界舞台,更多的孩子沦为“陪跑”,不仅落下因为过度开发运动潜力而产生的一身伤病,而且因为很小就集中在体校训练,学业并未受到重视;甚至造成体校学生只认教练不认文化课老师的局面。教育体系对于体育特长生的降分录取制度,使体育生文化学习更加荒废,近年来关于个别奥运冠军无法融入社会的的负面报道屡见不鲜,这都加深了大众普遍认识:不能将练体育作为孩子未来的出路。与此同时,对于青少年体育,广大家长群体存在诸多误解,例如学生阶段以学习为主,等毕业不忙了再锻炼;孩子不胖,无需锻炼;目前居住环境空气质量差,不适宜进行锻炼;父母幼时没有专门安排体育锻炼身体素质不错,孩子也不需要等等。上述原因共同导致全国学生体质健康“不及格率”基本呈上升趋势:小学生6.5,初中生14.5,高中生11.8,而大学生则到了30。其结果就是青少年时期的体育运动为学习让路。

3共管共治:基于善治视角下青少年体育发展的路径选择

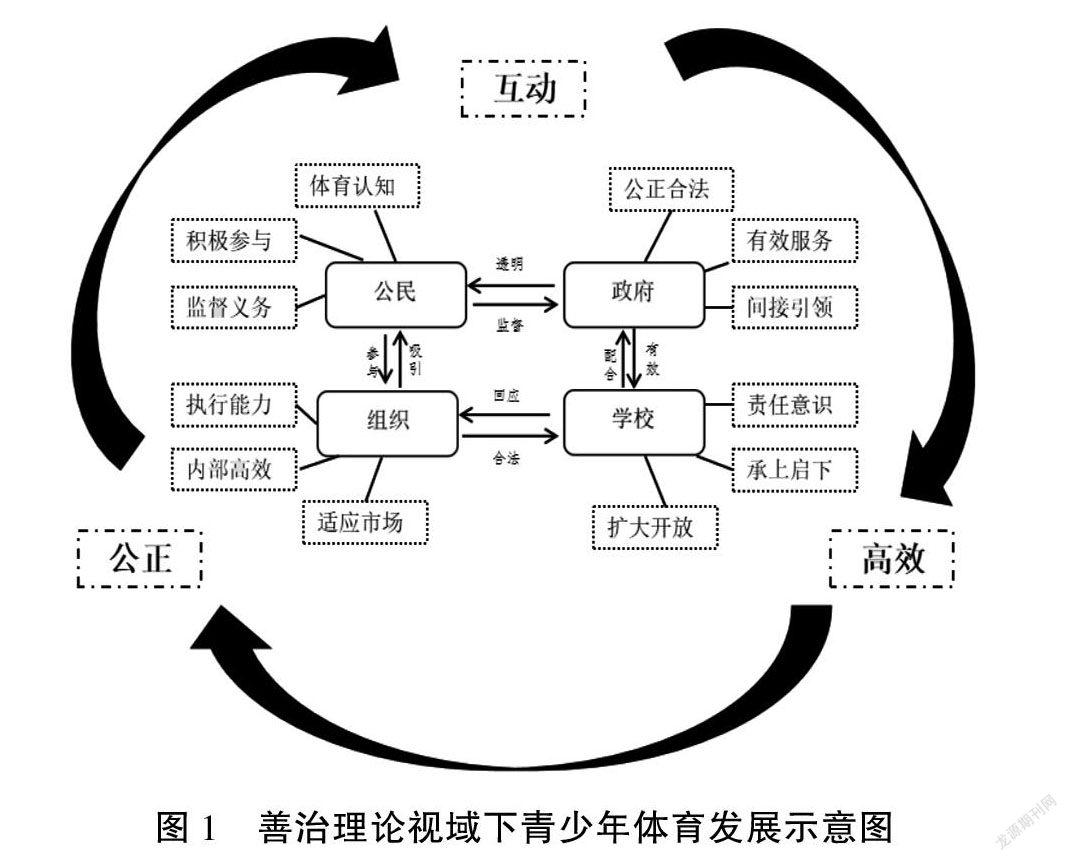

在善治理论视域下,我国青少年体育发展需要政府、公民、体育组织、学校等多方面共同发展,以“互动、透明、公正”为基本准则,充分调动各方积极性,通过有效配合,促成我國青少年体育善治的良好局面。

3.1互动:基于善治理论下的多元协同

3.1.1厘清青少年体育发展的现实境况是多元协同的基础

“善治”意味着管理方式和管理手段的多元化,不能因政府的行政权力而以偏概全。因此,青少年体育的发展要充分发挥多元主体的积极性,也要让各方受益,要坚持整体治理的思维,对不同地区、不同群体,要加强偏远地区、经济欠发达地区、乡镇地区、中西部地区等广大地区的支持力度,灵活运用政府转移支付、彩票公益金、用地审批等方式维持青少年体育发展的基本平衡。青少年群体因年龄差异、生活环境差异、自身身体素质差异等因素的影响,对于体育基本公共服务存在不同的需求,因此,青少年体育进行公共服务建设的过程中,不要追求“大而全”,而是要立足实际,根据辐射范围内不同青少年群体的特殊性进行灵活多样、满足不同实际需求的体育基本公共服务建设。动员多方力量,引导多方参与,加强青少年体质监测,积极寻求与体育俱乐部、体育社团组织、体育市场主体的合作,加强青少年体育的业务指导力度,完善公共志愿服务体系,建立以地方高校为核心的青少年体育研究智库,在青少年体育推广、体质监测、健身指导、青少年体育发展规划等方面贡献力量。

3.1.2加强多元协调,增进沟通互信,完善机制建设

青少年体育发展是一个复杂的、涉及家庭、学校、社区、农村、企业、社团组织、政府等多元利益主体的社会活动,从“善治”角度出发,发展青少年体育需要充分激发各方潜力,形成合力,在充分尊重各方利益的特殊性,加强沟通,优化机制创新,最大程度上做到利益特殊性与普遍性的协调统一。从目前来看,多方协调发展机制尚未建立,沟通效率普遍较低,不同主体之间的沟通意识薄弱,政府主导发展的特征仍很明显。因此,未来青少年体育事业的发展要重点建设家庭与学校、学校与社区、学校与企业、企业与社团、政府与企业之间的沟通机制,进而完善多元互动机制,其中,重点完善青少年体育发展监督与评估机制,相关时间工作要多元主体的共同参与、共同监督、共同评价,做到公正、透明、权威,与此同时,积极建设青少年体育产业开发与保障机制,吸引社会力量参与建设,加强体育行业协会的专业性与权威性,积极推动强少年体育组织与政府职能部门的合作,大力支持各种体育协会进校园活动,积极鼓励协会参与体教融合的改革进程中来,扩大开放力度,政府加强政策服务保障,开辟金融绿色通道,运用市场杠杆弥补青少年体育基础建设不足的困境,最后,完善体育教育人力资源培养机制,继续推进社会体育指导员的制度建设,提高校园体育教师的专业素养,吸纳社会人员,尤其是青少年家长群体的身体素质教育的培训,做到青少年在多元生活场景下的立体培养模式。

3.1.3营造良好社会氛围,树立正确的青少年体育社会价值观念

青少年体育核心价值观是青少年对体育事物与现象进行认知评价时所持有的基本观点与判断,反映了青少年对体育发展的内在需求。青少年成长过程中,其思想价值观受环境影响会发生较大变化,一旦定型,较大概率成为终身价值取向,因此,树立正确的青少年体育价值观,是青少年体育发展乃至我国未来相当一段时间的体育事业发展的重中之重。青少年的思想价值观的形成受到社会、学校、家庭等多方面的影响,因此,青少年体育价值观的树立需要全社会的共同参与,需要调动多维度的积极参与,通过制度设计、积极引导、政府实际支持等方式,加强青少年体育价值观的信息传递,构建完备的媒体宣传体系,充分利用各种信息传播渠道,宣传正确的素质教育理念,呼吁青少年积极加入全民健身的队伍,制定相关体质测定标准,定期公布青少年的体质状况。鼓励青少年积极参与体育运动,掌握至少两项体育项目。积极弘扬以爱国主义为内核的中华传统体育精神,坚持现代体育项目与我国民族传统体育项目发展并重,保护我国传统体育文化的延续,培养青少年对民族文化的认同。挖掘体育在培养青少年健全人格的多元价值,大力培养青少年团结合作、勇往直前、拼搏进取的意志品质精神,增强规则意识、合作精神和社会交往能力,要在社会中形成健康第一的体育理念,不能将体育与文化知识分割开来,加强家庭体育的发展,以家庭体育示范性带动青少年体育的发展,为青少年树立正确的体育价值觀营造良好的社会环境,促进青少年德智体美全面发展,促使更多的青少年形成终身体育的良好习惯。

3.2公正:基于善治理论下的合理合法

3.2.1打破制度壁垒,坚持青少年体育发展“一盘棋”

“优质、高效、专业”是“善治”理论政府的要求。因此,首先要从国家层面打破国家体育总局与教育部之间对于青少年体育发展的条块分割治理,加强协同治理,明晰职责,清理行政壁垒。加强青少年体育发展的制度建设,构建多元主体的互动机制,畅通各方利益主体的诉求传达,建立统一的问责与监督机制,定期评估,加强考核力度,对执行不力的部门严肃追责,形成一套贯穿青少年多年龄层的、统一的发展规划,保证各个年龄段的青少年均可以享受基本的体育公共服务,在赛事体系构建、赛事准入门槛、运动员等级评定等方面统一谋划,为青少年运动员扫清制度障碍,坚持评价并轨,奖励并行制度,即关于学生评价评级统一评定,共同颁发奖励荣誉,但奖励制度互不影响,优化奖励机制的权威性,提高学生体育参与的积极性。进一步完善政策矛盾问题,例如,《深化体教融合 促进青少年健康发展意见》明确提出,制定体育教师在课外辅导和组织竞赛活动中的课时和工作量计算等补贴政策,这与原有政策的“严禁教师有偿补课与开设课外辅导班”的规定有明显矛盾,因此,在今后政策制定的过程中,仍需进一步明确政策矛盾点的具体解决措施,以便更好的促使政策落地。

3.2.2政府要扮演好青少年体育发展引领者的角色

关于善治的核心内容,相关学者认为是国家、政府、社会与公民相互之间的良好合作,合作的关键在于公民对国家、对政府权威的认同。在优化政府治理体系与治理能力现代化的背景下,政府要改变过去“全能政府”的治理风格,从生硬的行政命令转变为通过税收、政府购买、改善营商环境、降低融资难度等间接引导来推动青少年体育的发展,上级政府要把重点放在制度设计方面,通过制度来推进青少年体育发展,积极下放行政权力,给予基层充分的发展自由。要建立一套完整的青少年体育评价体系,作好政策保障工作,利用好全民健身联席会议制度,青少年体育不再是体育部门一家的事情,而是需要多部门联合协作,进一步明晰各部门职责,强化责任意识,发挥综合治理作用,优化青少年体育发展的政策体系。在大力发展体教融合的时代背景下,青少年体育发展要坚持有法可依,依法治体的原则,畅通意见信息的沟通渠道,政府引领要做到规范化、体系化、制度化。青少年体育事业发展是一个时间跨度较长的民生工程,短期效果并不明显,因此,青少年体育发展要坚持“一张蓝图绘到底”,政府治理要耐心,保持资源投入的稳定性,切勿因追求短期政绩而饮鸩止渴。政府要把握好青少年体育发展的普遍性与特殊性,既要将青少年体育发展融入到我国体育发展的宏观大局,充分认识到青少年体育对我国竞技体育、群众体育、体育产业、体育文化发展的基础性作用,也要明晰青少年群体自身的特殊性,针对不同年龄段、不同性别、不同生活环境等现实因素,灵活开展青少年体育工作。

3.3高效:基于善治理论下的优化升级

3.3.1青少年体育发展要紧紧围绕学校体育这一“主阵地”

体育归根到底是教育,形成更高水平的人才培养体系,青少年体育必须要回归教育的本质,要坚持健康第一的发展原则,以育人为根本,以学生为中心,让青少年在体育中得到磨练与成长,要把学校体育作为青少年体育发展的主阵地,强化体教融合的发展道路。“善治”理论强调公正与参与,保证学生参与体育的公平公正,因此,要确保青少年体育重获校园重视,真正做到“五育并重”,要加强基层校园负责人对于青少年体育的理解,转变落后的教育观念和方式,认真落实《课程标准》的精神,逐渐消除体育在教育过程中的“特殊性”。校园体育要利用制度设计,改变过去“三无”体育课(无强度、无对抗、无难度)的现状,将《健康中国行动(2019-2030年)》提出的量化标准坚决落实。如到2030年,国家学生体质健康标准达标优良率分别达到60及以上;全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上;小学生近视率下降到38以下;符合要求的中小学体育与健康课程开课率达到100;中小学生每天校内体育活动不少于1小时等,这些量化标准和要求都需要学校高度重视,并予以真正落实。与此同时,将体育课同语文、数学等文化课同等重视起来,哪怕把文化课作业减下去,也要把体育课作业加上来,并通过改革教育评价体系来保障体育负担在一增一减中保持相对平衡。理顺体育特长生的升学通道,有效解决体育人才升学断档、人才流失等问题,将竞技体育人才的培养回归校园,改变过去体育与学业二选一的两难困境,将高校高水平运动队作为体教融合的核心,建立高校竞技体育后备人才库,探寻解决竞技体育后备人才选拔路径萎缩与体教分离问题的解决方案。加强体育传统特色学校的建设,定期开展评估工作,进一步优化体育教师队伍的建设,在人才选聘、工作待遇、基本保障等方面加大投入,吸引优秀人才投身于校园体育工作中来。校园体育发展要改变过去关起门来自己练的状态,要尝试打开校门,学校与学校之间、学校与俱乐部之间、学校与社会之间的良性互动是推动校园体育发展的强心针,鼓励大中小学校成立青少年体育俱乐部。加快落实校园体育安全管理机制与责任仲裁机制,体育运动风险应当由社会共担,而非学校一方责任,要进一步打消学校开展校园体育的顾虑,同时探索引入第三方机构处置机制,为学校体育教师、校长和管理人员“松绑解套”。

3.3.2大力发展体系健全的青少年赛事体系

“善治”是一个上下动态互动的治理过程,强调管理对象的参与,也就是说,青少年体育的发展需要想方设法加强青少年参与体育,提高青少年参与动机,激发青少年的参与兴趣。随着国家对于体教融合发展的重视,并相继出台多项政策文件,青少年体育赛事的规模和质量会在未来有一个质的提升,成为青少年体育发展的核心与关键,经常化的青少年体育赛事将成为我国体育事业发展的基础性工程,对我国全民健身、体育消费、竞技体育选材、大众体育发展均会产生长久影响。长期以来,学校作为参与青少年体育赛事的核心单元,由于体育赛事风险以及课程压力,广大基层学校并未将体育竞赛作为本部门的发展规划,目前,我国青少年体育赛事体系并不完善,学校参与积极性不高,大多是关起门来的自我娱乐,因此,我国青少年赛事体育的发展首先要通过制度设计,调动学校参与积极性,丰富课余训练,将体育赛事加入校园评估体系中来,鼓励学校成立校级运动队,做好赛事风险把控,制定完善的运动损伤责任认定机制,引导学校打开校门,积极参与青少年体育赛事。要重点加强义务教育阶段的体育赛事,加大资金支持力度,搭建等级完善、类型多样的青少年体育赛事体系,对一些新兴的、民族的体育项目,如瑜伽、拉丁舞、武术、珍珠球等项目积极尝试,提供形式多样内容丰富的运动项目,要让孩子从小接触体育项目,贯彻终身体育观念。以目前我國体育赛事发展的现实情况来看,青少年体育赛事的开展离不开各单项体育项目协会以及体育俱乐部的支持,因此,青少年体育赛事需要加强市场开放,积极引导市场主体进入青少年体育行业,在条件允许的情况下引进社会体育培训机构的外包服务,优化市场供给与服务。积极探索青少年体育的教练员制度规划,区分体育教练员与体育教师的职责划分,制定兼职教练员制度,吸引优秀退役运动员、教练员参与青少年体育赛事的训练任务。

4结语

体育锻炼和体育运动,对于加强广大青少年的爱国主义和集体主义教育、磨炼坚强意志、培养良好品德,对于促进青少年思想品德、智力发育、审美素养的形成都有着不可替代的重要作用。增强青少年体质,需要政府、社会、学校、家庭等多方面协同促进。学校体育作为青少年体育发展的主阵地,要坚持与时俱进,以改革驱动发展,将体育完美融入与传统教育体系中去。政府要大力支持社会力量参与青少年体育工作中去,营造良好的市场环境,优化青少年体育基本公共服务,完善青少年体育赛事体系。加强青少年体育的社会宣传,引导正确的舆论导向,发挥社会、家庭对于青少年体育的积极作用。国与国的竞争,说到底是人才的竞争,是国民素质尤其是青少年素质的较量。体育教育是最好的教育,也是青少年儿童的最大健康福利,但是目前,我国青少年体质下降明显,对青少年体育工作提出了前所未有的要求,实现“两个一百年”的宏伟目标,需要靠德智体全面发展的青少年一代接力奋斗,青少年体质的孱弱显然不符合我国未来发展的根本要求,因此,发展青少年体育功在当代,利在千秋,需要我们持之以恒,不断加强青少年体育发展,认清青少年体育对我国实现百年中国梦的重要时代意义。

参考文献:

[1]舒宗礼.基于整体性治理的我国青少年体育公共服务体系研究.武汉体育学院学报,2020,54(8):20-27.

[2]韩之波,李成银,曹文明.毛泽东关于青少年体育的思想探析.成都体育学院学报,1993(4):14-18.

[3]王登峰.新时代体教融合的目标与学校体育的改革方向.上海体育学院学报,2020,44(10):1-4.

[4]刘海元,展恩燕.对贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的思考.体育学刊,2020,27(6):1-11.

[5]孔琳,汪晓赞,徐勤萍,等.体教融合背景下中国儿童青少年体育发展的现实困境及解决路径.中国体育科技,2020,56(10):29-35.

[6]钟秉枢.体教融合背景下青少年体育赛事体系完善的路径研究.体育学研究,2020,34(5):13-20.

[7]陈广胜.走向善治.杭州:浙江大学出版社,2007:102.

[8]黄世席.国际足联善治的法律解读.体育科学,2016,36(1):91-97.

[9]杨桦.中国体育治理体系和治理能力现代化的概念体系.北京体育大学学报, 2015,38(8):1-6.

[10]黎霞芳,罗林.体育善治的显现空间与理性选择.武汉体育学院学报,2017,51(10):32-36.

[11]董红刚, 易剑东.体育治理评价:英美比较与中国关注.武汉体育学院学报, 2016, 50(2):25-31.

[12]俞可平.论国家治理的现代化.北京:社会科学文献出版社,2014:59.

[13]赵勇.大力改革和加强青少年体育工作http://www.olympic.cn/news/olympic_comm/2018/0416/170214.html.

[14]张庆义.新公共服务理论视角下我国青少年体育公共服务体系建设.湖北体育科技,2020,39(7):601-603.

[15]刘敏,李俊,李良.美国《国家青少年体育战略》解读及启示.浙江体育科学,2021,43(1):43-48.

[16]陈佩杰.中国儿童青少年体育健身发展报告(2016).北京:科学出版社,2018.

[17]柳鸣毅,王梅,徐杰,等.“健康中国2030”背景下中国青少年体育公共政策研究.体育科学, 2018(2):91-97.

[18]刘扶民,杨桦.中国青少年体育发展报告(2016).北京:社会科学文献出版社,2017:43-72.

[19]王祥全.我国大学生人口身体素质研究.长春:吉林大学,2018.

[20]教育部学生体质健康抽检复测数据.重庆晨报,2021-04-25.

[21]鲁长芬,胡婷,罗小兵,等.青少年体育核心价值观问卷编制与检验.武汉体育学院学报,2019,53(8):89-95.

[22]俞可平.治理与善治.北京:社会科学文献出版社, 2000:43-47.

[23]蒋中伟,刘露,艾志远,等.基于善治理论的我国校园足球治理机制研究.沈阳体育学院学报,2019,38(3):22-28.