提升藏族学生汉语读说学习效率的有效策略

2021-02-18邱慧洁

邱慧洁

(上海健康医学院附属卫生学校 上海 200237)

内地藏族学生是高等院校中一个特殊的群体,在学习专业知识之前,如何尽快提高他们的汉语读说水平,是基础教学的重中之重。由于招生区域的不同,同一届学生的整体学习认知情况、基础汉语能力存在较大的差异,因此应为这些学生量身定制切实可行的汉语教学策略,帮助他们提增汉语读说能力,这是专业课程教学得以有效展开的大前提。

笔者在教学实践中,针对上海健康医学院附属卫生学校藏族班学生学情,进行了一系列汉语教学策略探究,尤其近两年来汉语教学成效有了显著提升。

一、分层教学,因材施教

教授者需要根据学习者的学习目的、要求,所能提供的时间和学习者的自身情况来决定用什么教材和教法,并由此开展教学。[1]说得通俗些,其实也就是孔子早就提出的“因材施教”理念。

汉语教学需要从实际出发,确定教学内容、选择方法。而这里的教学实际,指的是藏族学生的汉语水平和想要达到的培养目标的需要,也就是说教学对象不同,教学内容和方法也是不同的。

每年9月新生入学,笔者都自主命题,从汉语的语音、字形、语意、基础语法等维度,以填空、排序、阅读理解、短文写作等题型对新生的汉语水平进行一轮测试(近一年来,作者以MHK的二级测试题为素材库,进行了更为标准化的测评),并按照成绩高低将学生分成1班和2班两个教学班,后期教学以他们更易接受的教学内容、进度展开,这是学校教学实施的一个重要策略。事实证明,入学时的分班测试成绩较为客观地呈现了学生的汉语水平,以此为基础的分层教学更契合学生的认知需求,为具体的教学设计提供了重要参考。

分层教学的思路是值得肯定、推广的,但是由于一些客观因素的阻碍(班级数、师资人力受限),分层教学也出现了一些问题。即便通过分班实施分层教学,但每个教学班都有一些低于班级汉语平均水平的学生。这一群体的学生较易成为课堂教学的盲区,因为教师在课堂教学的有限时间里,无法顾及每个学生的掌握情况。

对应解决策略:第一,在现状无法改变的情况下,要求任课教师必须了解学情,对每个班级不同基础的学生做到了如指掌,备课之前,先备学生。第二,在课堂训练、课后作业模块中设置难度梯度,对不同学情的学生布置不同难度的练习,以此弥补课堂教学中的缺失,并详细记录练习、作业情况。第三,记录反馈的信息,关注特殊学生群体,加强定期沟通,及时发现问题,调整课堂教学。

二、文化认同,调动学习主动性

藏族班的学生由于汉语基础较弱,起初不适应,只能用汉语沟通的学习、生活环境,随之变得害羞、腼腆,不敢开口说话。此时,任课老师在教学中尤其要注意方式、方法,不要强行让他们开口说话。

解决的办法是将双语教学植入文化教学意识。文化教学是指:在第二语言教学中干扰交际的文化因素的教学。在主流文化、民族文化的共性与差异性上,使学生认识到学习汉语对民族发展和个人发展的意义,使他们的汉语学习由被动变为主动。[2]

在教学初期,教师不必急于进行教材教学,可以先从日常的学习、了解生活环境、相互介绍入手。让汉语基础较好的同学介绍自己家乡的情况(藏族学生很喜欢介绍自己的家乡,有着很强的民族自信),引导他们观察现在新的生活、学习环境,找到两者之间的关联点,如风光环境、饮食、兴趣爱好等,学习的突破口就在汉藏文化的异同之处。课堂对话看似闲聊,其实在不知不觉中让藏族学生接触了汉文化。相较于生硬的灌输,这种化有形于无形的文化对话,更受学生欢迎。

藏族学生汉语学习过程中,教师应尽量提供相应的文化感知认识,将语言符号和相应的文化内容紧密地结合起来。利用对新环境、新事物的本能好奇心,引发学生的内在学习动机,让学生害怕的抽象的汉语学习,软着陆于日常生活的点滴,使其产生跨文化交流的意愿,并将掌握基本生活技能的需求,逐渐转化为主动学习汉语的动力。一旦有了这种内驱力,自然把“要我学”变成了“我要学”。

笔者学校就发生过一个真实的“我要学”案例。学校每年在本地生源中组织中华古诗文校园诵读大赛,学生挑选自己喜欢的古诗文,穿上漂亮的汉服,创新演绎方式,登台演出。起初作为“第二课堂”的延展学习,邀请藏族学生观摩。观摩后,藏族班的学生主动提出参加意愿,于是就有了藏宝们的《子衿》《鹿鸣》,还有了为他们量身定制的“藏族班汉语读写技能大赛”,参与度达到100%,最终得以实现了以赛促学,以学促教。

有意识地去培养学生藏汉双文化感知认同,这是增强藏族学生本民族文化自豪感和汉民族文化亲近感的有效策略,并最终外显为学生主动学习汉语的求知欲。与此同时,建立融洽的师生关系,多鼓励、引导,使学生产生被肯定、被信任的愉悦感,能有效消除他们自卑心理。外界的赞美、鼓励,自身的内驱动力,双管齐下,事半功倍。

三、以理解性教学为突破口的教学设计

理解性教学,是指为了促进学生的理解而进行的教学,包括教学设计以理解为主要目标,以学生的主动参与为核心,强调学生的积极思考,并从理解“表现观”的视角评价学生的教学活动。在日常教学中,藏族学生汉语学习过程中的主要障碍就是理解困难,因此结合教学内容进行有针对性的教学设计,是理解性教学的重要突破口。

(一)多音字,变变变

藏族学生学习普通话,准确辨识并朗读多音字是一大难点,传统教学方式见一教一,孤立、分散,大多数学生只能产生短时记忆,时间久了仍会混淆读音。老师挑选了一些常用的多音字,把一个字多种读音组合在一起造句。例如“差”:他每次出差(chāi)差(chà)不多都要出点差(chā)错。

教师通过别有用心的造句,先给学生讲解字音和含义,再让学生朗读,形成有声化的记忆。这种记忆与单纯的抄写字词记忆不同。专门的调研结果表明:掌握字词的读音与理解其含义之间存在高度的正相关,即掌握了某一词语的意义,在90%的情况下,也能正确地读出该词语。

在基础认知的基础上,练习、评估也要注意策略。设置不同级别的练习,进行教学效果的评估:初级——标注多音字的正确读音,简单造句;中级——效仿例句,造新句,让学生根据语义标注多音字的正确读音;高级——学生效仿例句自行造句,将所学的多音字的多种语义组合在一个语法、逻辑都正确的句子中,辅以师生问答、小组讨论、小组竞赛等形式。通过一段时间的学习巩固积累,接受这种教学方法的学生多音字的掌握水平有了显著提升。

(二)用故事语法建模策略讲故事

有研究证明,文章结构分析训练对学生分析、理解文章具有较大促进作用。故事语法策略属于篇章阅读中关于文本结构的理解策略[3],最早由鲁梅哈特(Rumelhart)于1975年提出;他指出故事具有一般的结构,也具有层次,最高层次是背景和情节,由此他用一系列规则来描写故事的结构,被称为故事语法规则。此后也有学者在此基础上简化、改进、延展,归根结底是用可视化的主题图示教学来呈现文本的整体结构[4-5],其特点是以可视化图解的方式梳理课文内容结构,对抽象概括能力较低的藏族学生而言,可以有效地提升理解力。

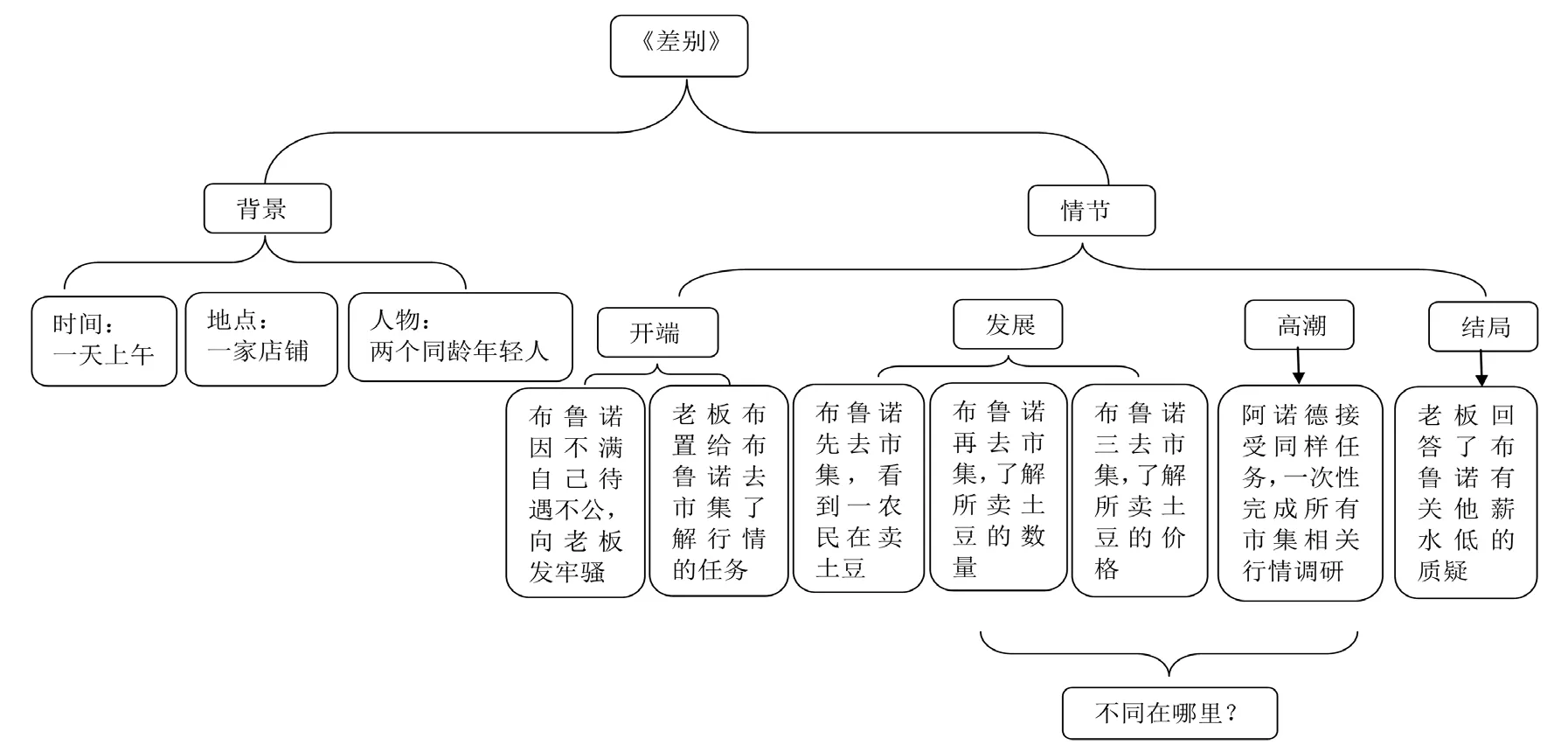

以普通话水平测试短文朗读第2篇《差别》为例。这种叙事性文本,就可以根据故事语法建模策略进行教学结构梳理,把故事情节展现在学生面前,依据这个结构图分析,可以有效促进学生对课文的整体理解。(见图1)

图1 《差别》内容结构图

传统教学机械训练学生朗读音准,策略调整后发现,学生能更准确地理解文本,朗读也变好了。这种直观的文本结构导图,还能帮助学生构建自己的主题说话提纲。普通话水平测试的命题说话模块训练,也可以借鉴这种方法,让学生自己整理所说内容结构,让表达更为简洁、清晰。

四、课内外汉语会话情境创设

MHK作为科学的汉语水平评价工具,近些年开始被推行。MHK指导下的汉语教学,教师首先必须深刻领悟MHK理念,即从重视语言知识、忽视语言能力,向注重培养学生的实际语言运用能力、提高学生的汉语基本素养转变。我校藏族班学生,在非藏区学习汉语,有着绝佳的地域语境优势,将MHK的理念融入并以其指导汉语教学,从而提高汉语运用能力。实践证明,情景教学能够在一定程度上扩大教育的空间,进一步缩短心理与现实距离,能够为学生提供一个宽广而又贴合生活的教育教学环境。

情景会话教学是以情感为连接纽带、以思考为领悟核心、以练习为巩固手段,将教学内容、教学角色和教学场景高度融合后形成的“仿真”教学组织形式。充分发挥地域语境优势,为学生创设丰富多样的汉语会话情境,遵循一定梯度,从短到长,从日常生活到专业学习,有效提高他们的汉语沟通水平。

课后的会话训练也要同步加强。建议以寝室为单位,一周完成至少一个主题讨论。主题设计可以结合学校的专业特色,例如我校是护理专业,就用医院的职场情景来设计讨论的主题。学生可以借助自己以往看病的经验,也可以借鉴专业课知识的学习,扮演不同的身份(病人、陪护家属、医生、护士等),引发寝室内的讨论,最后把讨论结论,以书面或以口头的形式输出。这个过程其实是学生汉语听说读写能力的综合训练过程,汉语学习和专业学习无缝对接,这也更符合职业教育的理念。

由于每届学生的汉语水平参差不齐,因此系统教学前的学情调研,是所有教学策略设计、实施的重要依据。教师只有根据学情,量身定做教学方案、方法,不断调整教学内容,结合学生特点设计更有针对性的课堂教学活动,才能激发藏族班学生的学习潜能,提高他们的汉语水平。