中国农地流转现状及其经济效益分析

2021-02-17赵学礼崔梅娜

赵学礼 崔梅娜

摘 要: 乡村振兴是中国当前重要的农村发展战略,农地流转是其中重要组成部分。综合利用中国家庭追踪调查(CFPS)数据,采用对比方法研究流转农地和非流转农地的经济效益差异,并借助OLS回归模型和处理效应模型研究经济效益差异产生的原因。研究结果表明农地流转对于农地经济效益具有正向影响,流转农地所获得的经济效益大于非流转农地所获得的经济效益。同时,农户个人特征、家庭特征、家庭经济特征以及社会保障特征对于农地经济效益有一定的显著影响,但并不是流转农地和非流转农地经济效益差异的主要成因。因此应鼓励发展农用机械中介服务机构、加强农地流转政策实施力度以及大力推进农村农业教育建设,以提高流转农地经济效益水平。

关键词:农地流转;农地经营权;农地流转市场;处理效应模型

中图分类号:F321.1 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2021)-04-0019-09

引言

2017年10月17日习近平同志在党的十九大报告中提出乡村振兴战略,将“三农”问题提升到国家战略层面,使之再一次成为人们关注的焦点。土地作为农村经济发展的主要生产要素,土地资源的合理规划对于实现乡村振兴有着至关重要的作用,而促进农村土地流转(以下简称农地流转)是实现土地资源合理规划、推动农村城镇化发展的关键步骤[1]。

改革开放以来,国家出台了一系列的政策性指导文件促进农地流转。最常见的有每年颁布的中央一号文件,以“三农”政策作为主体,致力于解决农村面临的生产、生活等问题。2013年、2014年、2015年的中央一号文件强调农地流转的重要性,提出要创新生产经营主体,培育新型职业农民,鼓励和引导农村土地有序化流转;2017年提出“三权分置”的概念,更进一步促进农地流转;党的十九大报告中提出乡村振兴战略,使农地流转问题再次回归公众的视野。多名学者研究证实,农地高效有序流转有助于实现农地资源的优化配置,推进农村现代化建设[2-3]。农户作为“理性经济人”具有趋利性,只有农地流转的经济效益大于农民自种的经济效益时,农户才更倾向于流转农地。因此研究农地流转的经济效益及其成因对于推动农地流转具有重要的现实意义。

一、文献综述

土地流转能够帮助农户扩大耕种面积,形成规模化经营,并在一定程度上实现机械化种植,提高农业生产效率,进而提高农地经济效益。田洁玫[4]以自治区为研究区域,区域内农户作为研究主体,利用DEA模型探究农地流转的规模效益和风险情况,研究发现农户转入农地后,农地的种植面积增加,地块面积相比于流转前增大,农地流转后增加了棉花的种植面积,并且产生了规模效益。同时,土地流转之后,农地规模化经营对于生产效率、劳动力配置等具有显著的正向作用[5]。李燕,资树荣[6]等利用省份面板数据研究农地产权结构、农业规模化经营和农业环境效率之间的关系,研究表明农地产权对农业规模化经营有促进作用,而且扩大的规模化经营带来规模经济从而降低农业生产成本,能够提高农业生产的环境效率,适度的规模化经营能够使得生产要素集中进行优化配置[7],这就是农地流转所带来的新增经济效益。姚洋[8]在研究中发现,农地经营权流转使得农地产出产生边际拉平效应,促使农地生产边际效应较低的农户将土地流转给农地产出边际效应较高的农户,使得二者之间的农地产出边际效应趋于相同,对于土地供给者和土地需求者来说,其福利效益和生产效率都得到提高,此状态下实现了土地资源的最优化配置。但是,Chakir和Gallo[9]引入了空间关联性,利用经济学的“理性经济人”假说,认为土地的最终用途是各种土地用途通过博弈而得到的最终结果,各个经营主体会选择能为自己带来最高经济效益的一种土地用途。这进一步表明了选择农地流转的农户能够在流转农地中获得经济效益的增加。然而,也有学者通过研究发现农户进行农地流转之后并没有产生经济效益。李博伟[10]从雇工需求量和成本视角,研究土地连块经营对农业生产效率的作用,研究发现土地连块种植更有益于农户实现规模化经营,提高农业技术效率,而不连块的土地经营使得农业技术效率损失,对农地的经济效益带来负面影响。陈辉[11]以种粮大户为研究对象,发现种粮大户扩大经营规模会带来规模效益,机械化种植代替劳动力后产量并没有明显的增加,且生产成本因为农用机械的购置而增加,导致一些种粮大户会因此出现资金链断裂的情况,陷入经营困境。当规模化经营进行到一定程度后,粮食的单产和总产会出现下降的趋势,若不及时调整规模,会出现经营风险[12]。因此,农地规模化经营也要把握一个“度”,过犹不及,在现实环境中,农地流转以及规模化经营会受到众多因素的影响,要根据农业经营主体及经营环境重新认识[13]。

虽然众多学者对于农地流转的经济效益及农民收入增加的研究有很多,但是研究结果至今尚未统一。对于流转农地和非流转农地经济效益及其差异化问题,当前的研究尚不完善。农户进行农地流转能够增加农户收入,但是对于农地资源使用并不一定处于效益最优化状态。所以本文从土地利用角度分析流转农地与非流转农地的经济效益,并探究造成经济效益差异的成因。

二、农地流转现状分析

进入21世纪以来,全国农地流转呈现快速增长趋势,农地流转面积不断增加,新型经营主体也日渐丰富。截至2017年底,全国新型职业农民数量已突破1 500万人,相较于2016年增加了約600万人[14],预计到2020年达到2 000万人,新型职业农民的增加进一步促进了农地流转。《中国农村政策与改革统计年报2019》数据显示,截止到2019年底,全国农村家庭承包土地面积达到5.3亿亩,相较于2017年来说增长了3.5%。《2019年全国高素质农民发展报告》显示,2018年国家农民教育培训专项工程共培养高素质农民约90万人,农业农村实用技术培训达到938万人次。由此可见,乡村振兴战略的提出将我国“三农”问题上升到国家战略层面,土地作为农村经济发展的重要组成部分,在推动农村现代化、实现乡村振兴的过程中起着至关重要的作用。当前农地流转现状概括来讲就是流转方式趋于多样化、流转主体趋于多元化、流转市场日渐活跃。

(一)流转方式多样化

随着乡村城镇化和农业现代化进程的加速,农地流转活动相较于以前来说更加频繁,流转方式也越来越丰富。目前农村土地的主要流转方式有转包、转让、互换、出租、股份合作等形式。转包主要是指在不改变承包人和农村集体组织承包关系的基础上,按照承包人意愿将土地再一次承包给第三方;转让是指承包人将自己承包的土地让给第三方;互换是指农户为达到耕种便利、效益最优的目的,本着合作共赢的态度进行不同地块之间的自愿调换;出租是指在不改变土地用途的前提下,将土地租给第三方;股份合作是指将土地作为财产进行股份投资,参与集体经济活动或者投资农村的经济组织,在进行投资的过程中承担一定的风险同时也享有一定的收益权力,通常所见的情况是将土地经营权投资给农村合作社。根据《中国农村经营管理统计年报》和《中国农村政策与改革统计年报》数据整理得到不同农地流转形式占总流转数量的比重表(表1),可以看出,农地流转主要以转包、出租两种形式为主,而转让土地的流转形式所占的比重最小。在2011—2019年间,不同形式农地流转量占农地总流转量的比重在一定范围内波动,这说明农地流转市场中各种流转形式基本达到一个稳定平衡的状态,想要进一步推动农地流转市场建设,就需要创新农地流转形式,打破现有的动态平衡。

(二)流转主体多元化

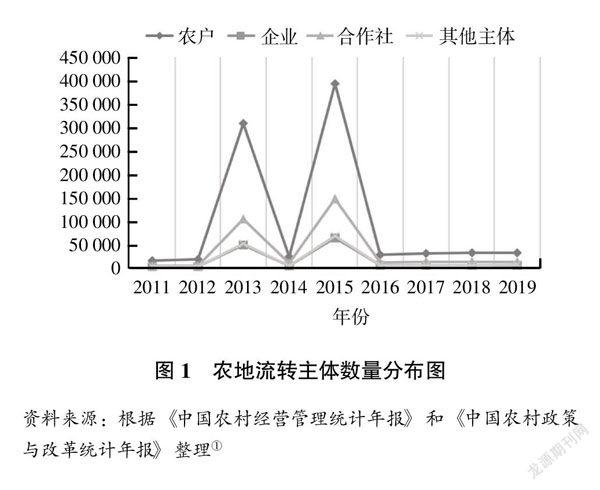

农地流转主体主要是农户,农地转入主体可以是本村的其他农户、家庭农场主、外地农业经营者、农村专业合作社以及种粮大户等自然人或者法人。就目前农地流转情况而言,大部分农户选择将农地流转给本村农户[15],而转给农业大户、企业或者以股东身份入股合作社的农民所占比例相对较小,如图1所示,所以农村土地经营的主要力量依然是小规模的普通农业经营者。但是在推进农业现代化进程中,小规模农户并不适合当下市场经济的快速发展。未来的农地流转去向应该以新型农业经营主体为主,而小型农户为辅。

(三)流转市场日渐活跃

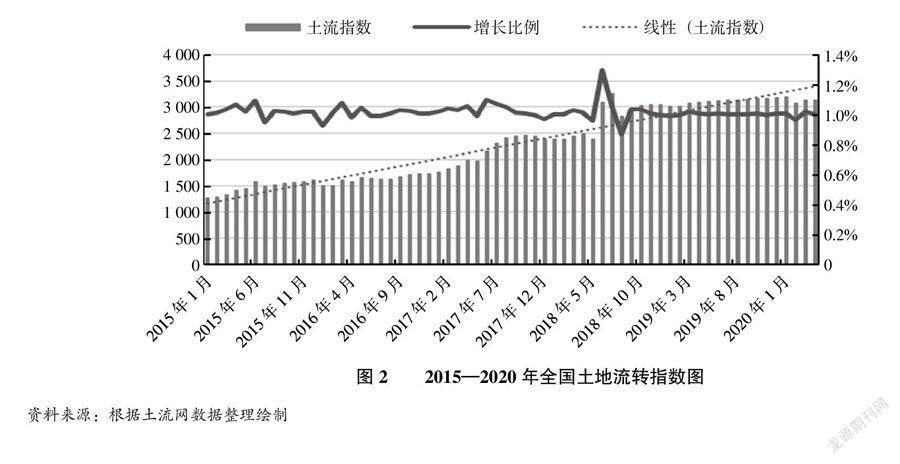

土地流转指数是指在考虑了土地流转金融市场、农产品价格以及土地舆情数据等情况的基础上,利用土流网官方平台的海量土地交易数据计算获得[16],以指数的形式来反映土地流转市场的活跃程度,土地流转指数上涨,说明土地市场越活跃,相反指数下跌则说明土地流转市场趋于疲软。

在进入21世纪,伴随着农机购置补贴政策的不断完善和实施,农村机械化进程不断加速,农地流转进程也在不断地加速前进,流转规模逐渐扩大。2017年中央农村工作会议进一步强调要“以完善产权制度和要素市场化配置为重点,激活主体、激活要素、激活市场、着力增强改革的系统性、整体性和协同性”。这一政策把“沉睡”已久的土地市场彻底激活起来。如图2所示,农地流转市场随着农业现代化建设的推进而日渐活跃,农地流转政策深得民心,农民对于农地流转更加有信心,如今农地流转形式多样化,很多新型农业经营主体加入农地流转市场,农地流转市场的发展将会成为实现乡村振兴战略的重要力量。

三、农地流转的经济效益分析

(一)数据来源

本文数据来源于2016年和2018年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)。CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心主持的重大社科项目,通过对个人、家庭以及社区的访问,获得反映中国社会、经济、人口等特征变化的动态数据。鉴于本文研究的是全国范围的农户,且样本需求较大,因此将农村家庭数据和成人数据库进行一一匹配,并剔除相关变量缺失的样本和异常数据,最终采用的有效样本选取2016年6 512个农户和2018年5 393个农户。在探究流转农地与非流转农地经济效益差异的成因时选用2018年CFPS的有效样本进行分析。

(二)农户农地经营效益对比分析

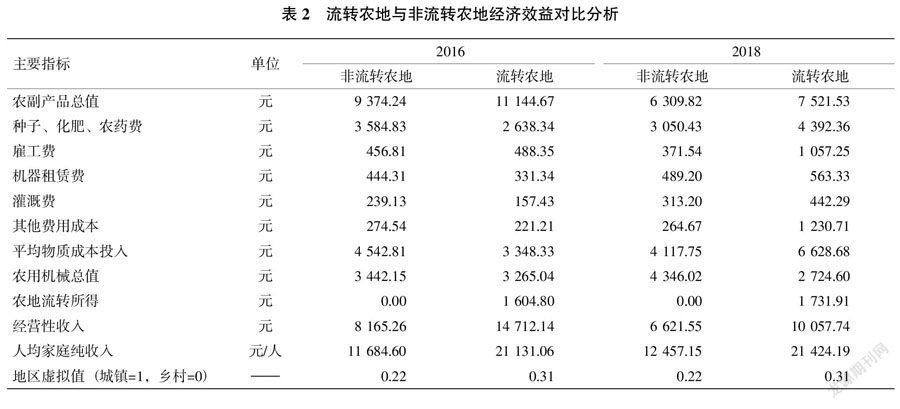

本文在农业生产投入产出的基础上,利用2016年和2018年CFPS数据,分析流转农地和非流转农地的经济效益差异情况。通过对样本筛选整理所得结果如表2所示:

在投入方面,2016年流转农地平均物质成本投入(种子、化肥、农药费+机器租赁费+灌溉费+其他费用成本)3 348.33元低于非流转农地的平均物质成本投入4 542.81元,而2018年流转农地的平均物质成本投入6 628.68元高于非流转农地的平均物质成本投入4 117.75元,说明在2016年以前,虽然每年的中央一号文件提出鼓励农地流转,实现规模化经营,但是农户对于农地保障功能依赖性较强,在流转过程中倾向于短时间流转,使得转入农地的农户更注重自有农地经营和可持续生产性,而对于流转农地更倾向于短期投入、快速收益,所以物质成本投入较少,长期下去容易造成农地肥力不足等问题。2018年乡村振兴战略的提出,将“三农”问题上升到国家战略层面,农地流转作为实现乡村振兴战略的重要载体[17],得到了国家的政策支持,保障了流转农地的农户的财产安全和经济效益,农地流转年限缓步增加,物质投入也随之增加。在人力投入方面,2016年流转农地的农用机械总值(3 265.04)和机器租赁费用(331.34)均低于非流转农地的农用机械总值(3 442.15)和机器租赁费用(444.31),而流转农地的雇佣劳动力投入(488.35)高于非流转农地的雇佣劳动力投入(456.81),说明农地流转后机械费用的减少导致劳动力投入的增加;2018年流转农地的农用机械总值(2 724.6)低于非流转农地的农用机械总值(4 346.02),而农地流转的机器租赁费(563.33)和雇佣劳动力费用(1 057.25)均高于非流转农地的机器租赁费(489.2)和雇佣劳动力费用(371.54),说明流转农地的农户自有农用机械的减少导致机器租赁费和雇佣劳动力的费用的增加。

在產出方面,2016年和2018年流转农地产出的平均农副产品总值(11 144.67;7 521.53)高于非流转农地产出的平均农副产品总值(9 374.24;6 309.82),可见流转农地能够提高农业生产效益。流转农地的农户2016年和2018年的人均家庭纯收入(21 131.06;21 424.19)高于非流转农地农户家庭人均纯收入(11 684.6;12 457.15),说明流转农地能够给农户带来更多的收入,提高农户的经济效益。从农地流转规模上来看,假定2016年和2018年农地土地租金相同,而2016年农户流转农地所得(1 604.8)低于2018年农户流转农地所得(1 731.91),说明在乡村振兴战略提出后,农地流转数量大幅度增加。

从上述分析发现:第一,乡村振兴战略提出后,农地流转规模扩大,流转农地的物质投入大幅度增加。同时,流转后的农户拥有的机械总值减少而雇佣劳动力的成本增加和租赁机器费用增加。第二,流转农地相较于非流转农地能够给农户带来更高的经济效益。但是,导致上述流转农地和非流转农地给农户带来经济效益差异的原因是什么?这值得我们进一步探究,为此本文采用计量经济学方法对其产生差异的原因进行更深入的分析。

四、农地流转经济效益差异化成因分析

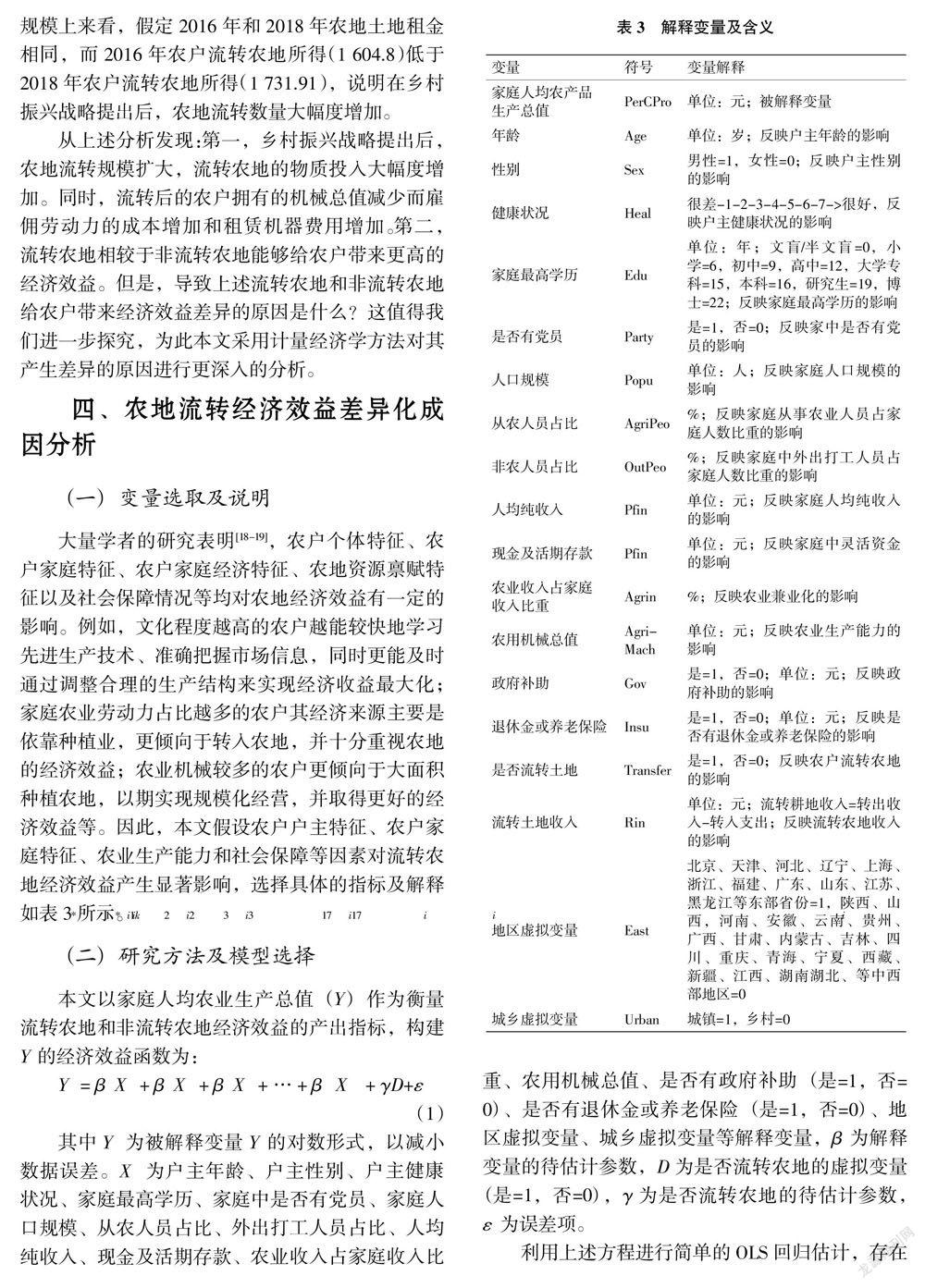

(一)变量选取及说明

大量学者的研究表明[18-19],农户个体特征、农户家庭特征、农户家庭经济特征、农地资源禀赋特征以及社会保障情况等均对农地经济效益有一定的影响。例如,文化程度越高的农户越能较快地学习先进生产技术、准确把握市场信息,同时更能及时通过调整合理的生产结构来实现经济收益最大化;家庭农业劳动力占比越多的农户其经济来源主要是依靠种植业,更倾向于转入农地,并十分重视农地的经济效益;农业机械较多的农户更倾向于大面积种植农地,以期实现规模化经营,并取得更好的经济效益等。因此,本文假设农户户主特征、农户家庭特征、农业生产能力和社会保障等因素对流转农地经济效益产生显著影响,选择具体的指标及解释如表3所示。

(二)研究方法及模型选择

本文以家庭人均农业生产总值(Y)作为衡量流转农地和非流转农地经济效益的产出指标,构建Y的经济效益函数为:

Y* = β1 Xi1 + β2 Xi2 + β3 Xi3 + … + β17 Xi17 + γD+εi

(1)

其中Y*为被解释变量Y的对数形式,以减小数据误差。Xik为户主年龄、户主性别、户主健康状况、家庭最高学历、家庭中是否有党员、家庭人口规模、从农人员占比、外出打工人员占比、人均纯收入、现金及活期存款、农业收入占家庭收入比重、农用机械总值、是否有政府补助(是=1,否=0)、是否有退休金或养老保险(是=1,否=0)、地区虚拟变量、城乡虚拟变量等解释变量,βi为解释变量的待估计参数,D为是否流转农地的虚拟变量(是=1,否=0),γ为是否流转农地的待估计参数,εi为误差项。

利用上述方程进行简单的OLS回归估计,存在样本非随机性选择问题。农户是否流转农地并不是随机的,农户是否流转农地会受到家庭经济能力、文化程度、家庭人口结构以及社会保障制度等因素的影响。因此通过简单分组获得样本,存在计量经济学中的样本选择误差问题,这样估计出来的结果会产生系统性误差,由于难以得到农地流转影响因素对其经济效益的一致估计,因此使用处理效应模型(Treatment Effect Model)来进行处理。

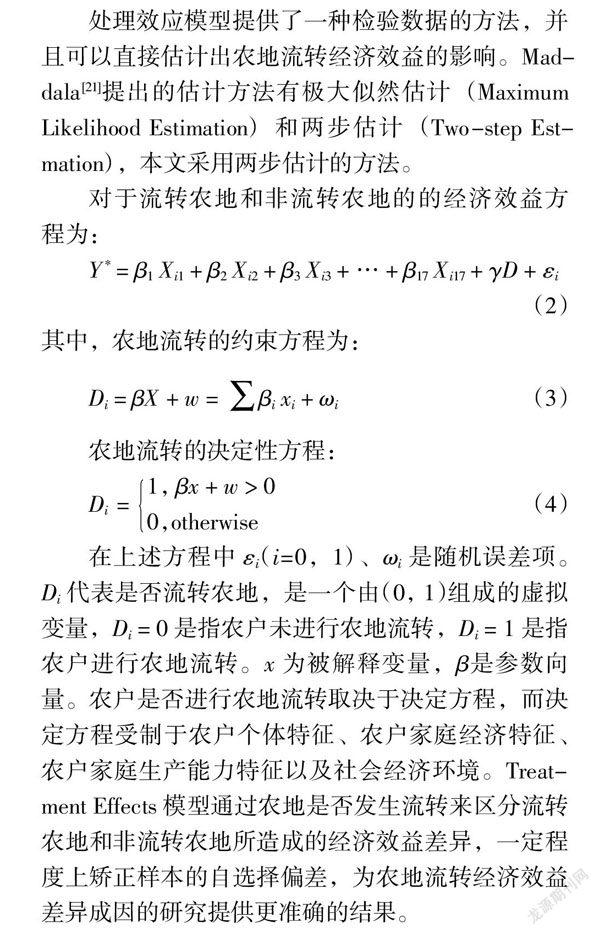

处理效应模型提供了一种检验数据的方法,并且可以直接估计出农地流转经济效益的影响。Maddala[21]提出的估计方法有极大似然估计(Maximum Likelihood Estimation)和两步估计(Two-step Estmation),本文采用两步估計的方法。

对于流转农地和非流转农地的的经济效益方程为:

Y* = β1 Xi1 + β2 Xi2 + β3 Xi3 + … + β17 Xi17 + γD + εi

(2)

其中,农地流转的约束方程为:

Di = βX + w = βi xi + ωi(3)

农地流转的决定性方程:

Di = 1, βx + w > 00,otherwise(4)

在上述方程中εi(i=0,1)、ωi是随机误差项。Di代表是否流转农地,是一个由(0, 1)组成的虚拟变量,Di = 0是指农户未进行农地流转,Di = 1是指农户进行农地流转。x为被解释变量,β是参数向量。农户是否进行农地流转取决于决定方程,而决定方程受制于农户个体特征、农户家庭经济特征、农户家庭生产能力特征以及社会经济环境。Treatment Effects模型通过农地是否发生流转来区分流转农地和非流转农地所造成的经济效益差异,一定程度上矫正样本的自选择偏差,为农地流转经济效益差异成因的研究提供更准确的结果。

五、模型估计与结果讨论

(一)模型估计

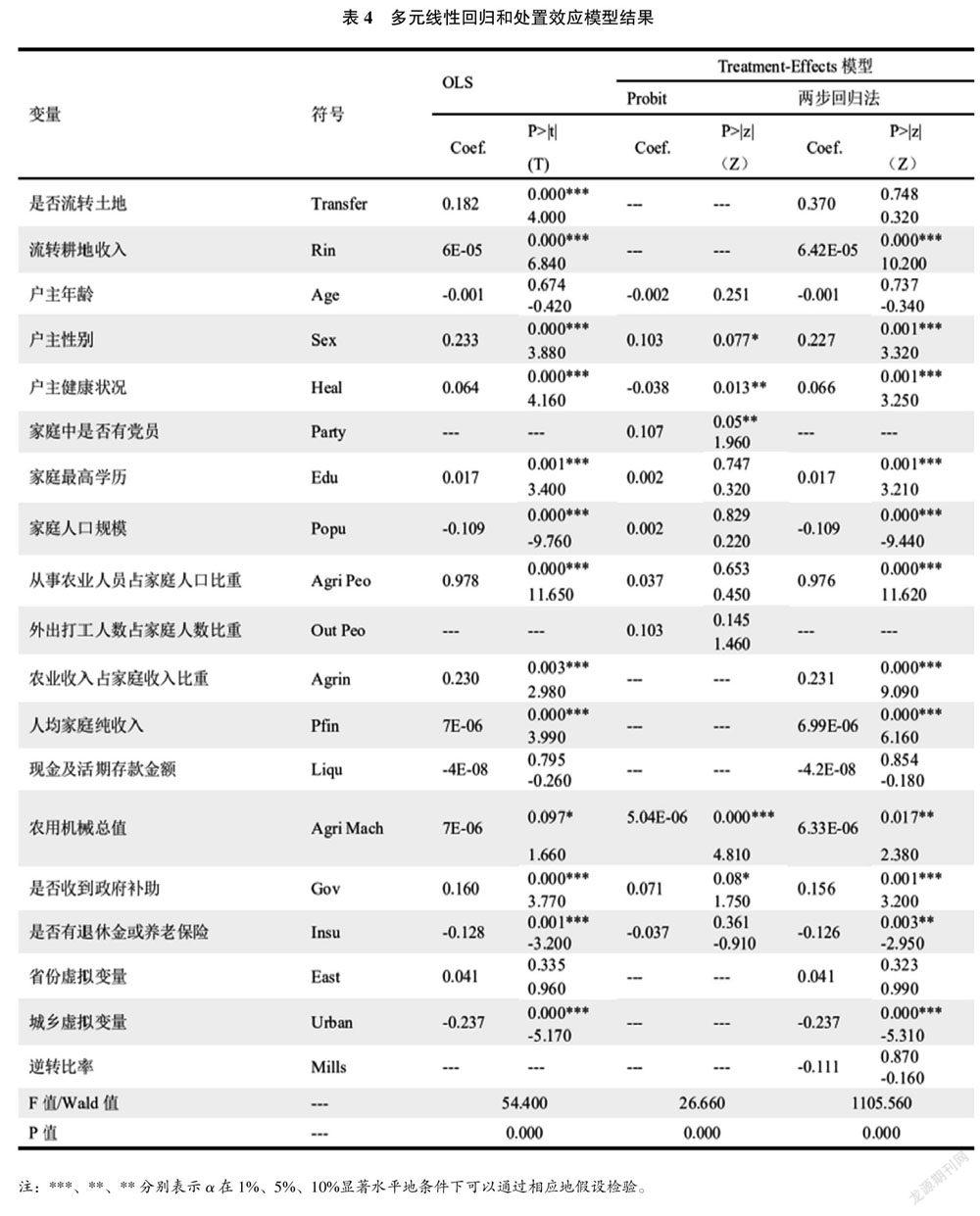

本文采用处理效应模型(Treatment Effects)的两步估计法进行参数估计。第一步利用Probit模型对农地是否流转进行估计,在这一步骤中因变量是农地是否流转二元变量,解释变量是农户户主特征、农户家庭特征、农户生产能力以及社会保障等因素。然后利用估计结果计算逆转比率(逆转比率的计算详见Maddala的著作),并将逆转比率作为解释变量代入农地经济效益方程进行OLS回归。估计的输出结果如表4所示。

(二)模型结果分析

1. 农地流转经济效益影响因素

在第二阶段两步估计中,Wald卡方(1 105.56)检验的P=0.000,表明整个模型在统计上是显著有效的,逆转比率系数(-0.110 5)的P值检验(P=0.87>10%)不显著,说明农户家庭经济状况、农户教育程度以及家庭人口结构等对于农地是否流转所带来的经济效益差异并没有显著影响,即样本的自选择偏差对样本估计结果不会产生显著性误差。

在不考虑样本自选择偏差的情况下,农户是否流转农地(系数为0.181 9)对于农地经济效益产生正向的显著性影响,即流转农地所产生的经济效益要大于非流转农地所产生的经济效益。农地流转能够促使零散农地形成规模化经营,降低生产投入和人工投入成本,提高生产效率,从而产生更大的经济效益。在矫正农户自选择偏差所带来的影响后,与OLS模型相比,农户是否流转土地的系数由0.181 9增加到0.369 7,但是对于农地经济效益的影响并不显著。

由表4可以看出,家庭中最高学历对于农地产出在1%的显著性水平下呈现正向影响,且与OLS相比,其影响系数几乎没变,说明家庭中最高学历情况对不同农地属性的产出经济效益影响程度相同,且家庭最高学历越高,对农业政策把握越准,更容易实现土地资源的合理配置,提高农地产出效益。家庭中从事农业人员占家庭人数比重对农地产出效益呈正向影响,且在1%的水平下显著,与OLS模型相比,其影响系数从0.978 3减少至0.975 7,说明在考虑农地流转因素下,劳动力投入的产出弹性降低了,但是依旧呈现显著正向影响,即劳动力投入增加1%能够带来农地产出效益增加0.975 7%。

2. 农地流转意愿影响因素

家庭中是否有党员对农户是否流转农地的影响(0.107 3)在5%水平下显著,说明家庭中有党员的农户由于其在农村的人脉关系和资源,更倾向于流转农地,从而获得更大的经济效益;家庭中最高学历水平对农地流转的影响(0.001 6)虽然不显著,但是呈现正向影响,说明家庭中有学历水平较高的人,会更加全面的了解“三农”相关政策和农地生产的最佳条件,从而更能够促进农地流转实现最佳的经济效益;从家庭生产能力对农地流转的影响来看,农用机械总值在1%水平下通过检验,说明农户所拥有的农用机械越多,其生产效率越高,越倾向于转入农地形成规模化经营;家庭从事农业人员占家庭人口比重(0.037 2)对农地流转呈现正向影响,说明家庭从事农业人员的比重越高,越倾向于转入更多的土地。社会保障制度对于农户是否流转农地的影响,是否受到政府补助(0.070 8)在10%的水平下通过显著性检验,说明政府对流转农地实行补助性政策更有助于农户进行农地流转。

六、结论及政策建议

(一)结论

本文以农户家庭为研究主体,分析流转农地与非流转农地之间的经济效益差异及其成因。研究发现:第一,乡村振兴战略提出后,农地流转规模扩大,流转农地的物质投入大幅增加,但流转后农户拥有的机械总值减少而雇佣劳动力成本和租赁机械费用增加。第二,农地是否流转对于农地经济效益具有正向促进作用,流转农地所获得的经济效益大于非流转农地所获得的经济效益。第三,农户个人特征(户主性别、户主健康状况)、农户家庭特征(家庭人口规模、家庭最高学历、从事农业人员占家庭人口比重)、农户家庭经济特征(人均家庭纯收入、农用机械总值)以及社会保障情况(政府补贴状况、是否有退休金及养老保险)对于农地经济效益有显著性影响,但是并不是导致流转农地和非流转农地经济效益差异的主要原因。

(二)政策建议

1. 鼓励发展农用机械中介机构,完善农地流转市场服务体系

完善农地流转市场社会化服务体系。建设集农业基础设施、农业技术推广以及购销渠道等于一体的社会化服务体系,为新型农业经营主体提供农业相关信息、农业技术培训以及农村金融和农产品质量安全等服务,为规模化经营创造良好条件。同时要作为农地流转市场的中介,降低流转农地的农户的收益风险,加快农地流转市场的运转。鼓勵发展农用机械租赁中介服务机构,通过租赁方式实现农用机械的循环利用,且在短期内降低大规模流转农地农户的资金压力,提高农地流转的积极性。

2. 加强农地流转政策实施力度,提高流转农地经济效益水平

政策作为某一方面的规范性文件,并不是单独作用的,而是与其他政策、制度相辅相成,共同促进社会的发展。要提高农地流转的经济效益,只是颁布鼓励农地流转的政策性文件并不能达到很好的效果,还要打破城乡二元经济结构,将户籍制度同医疗教育等分割开来,解决农民从事非农产业的后顾之忧,当非农收入水平明显高于从事农业的收入水平时,农民更倾向于流转农地获得更高收入。打破户籍制度壁垒,推动城乡一体化发展和劳动力的自由流动,建立长期有效的农地流转机制,并加强农地流转政策实施力度。其次积极引导城市资金流向农村。农村资金有限,难以实现大规模的农地流转,因此丰富政府补贴政策,引导城市资金流向农村,加强农地流转市场的金融体系建设,推进农地流转的资本化运作,同时增加农地流转年限,实现农地的可持续性经营,促进投资者长期投资和开发利用。最后,建立农村土地流转的信息库,无论是亲戚近邻之间的无偿流转还是具有签约合同的有偿流转都要进行登记,为政府引导农村土地有序流转提供数据支持。同时统筹农地流转与乡村城镇化的发展,科学规划,致力于推动“半城镇化[22]”向“城镇化”发展。

3. 大力推进农村农业教育建设,实现新型经营主体多元化发展

要大力推进农村农业教育建设,发展现代化农村农业教育,进一步加强农村农业培训力度,在提高农民教育的同时间接提高农业生产效率。农民作为农业生产经营的主体,直接关乎农村经济的发展及农业现代化进程。要建立中国特色农业职业教育体系,大力培育新型经营主体,实现农业经营主体多元化发展。新型经营主体要符合中国市场经济的发展,其培训内容要适应中国农业生产、管理、经营现状,从生产、管理、经营、技术以及信息等方面进行系统的培训和知识更新。由此,借鉴国外农业发展经验,构建一个由高等农业教育、中等农业技术教育以及农业培训组成的农业教育体系。针对不同的人群设置不同的培训内容,为现代化农业发展提供源源不断的动力。

注释:

① 数据说明:目前市面上所公布的《中国农村经营管理统计年报》和《中国农村政策与改革统计年报》最新时间皆为2019年,所以本文的数据分析截止至2019年。

[参考文献]

[1] 罗玉辉. “三权分置”下中国农村土地流转的现状,问题与对策研究[J]. 兰州学刊,2019(2):166-180.

[2] 金绍荣,尹凯,龙思橼. 农村土地流转中的“三益协同”推进目标及实现路径[J]. 农村经济,2018,428(6):24-31.

[3] 林彤,宋戈. Rural Social Class Differentiation and Conflicts: With the Sample of County K in Heilongjiang Province under the Large-scale Land Circulation[J]. 暨南學报(哲学社会科学版),2019,41(8):101-110.

[4] 田洁玫,杨俊孝. 新疆维吾尔自治区农地流转规模效益与风险分析[J]. 中国农业资源与区划,2014,35(1):75-81

[5] 高珊,徐元明,金高峰,曹明霞. 规模经营主体综合技术效率差异及影响因素——以江苏省水稻生产为例[J]. 长江流域资源与环境,2019,28(10): 2376-2285.

[6] 李燕,资树荣. 农地产权结构、农地经营规模与农业环境效率[J]. 湘潭大学学报社会科学版,2020(2):56-61

[7] 李文明,罗丹,陈洁,等. 农业适度规模经营: 规模效益、产出水平与生产成本——基于1552个水稻种植户的调查数据[J]. 中国农村经济,2015(3):4-17+43.

[8] 姚洋. 农地制度与农业绩效的实证研究[J]. 中国农村观察,1998,(6):3-12.

[9] Raja Chakir,Julie,et al. Predicting land use allocation in France: A spatial panel data analysis[J]. Ecological Economics,2013,92:114-125.

[10] 李博伟. 转入土地连片程度对生产效率的影响[J]. 资源科学,2019,41 (9):1675-1689.

[11] 陈辉. 种粮大户为何难以形成规模效益——以安徽繁昌S村为例[J]. 云南财经大学学报,2011(5):145-149

[12] 张士云,陈传静,江激宇,等. 风险效应对种粮大户规模选择行为的影响研究——基于安徽省403个种粮大户调研数据[J]. 华东经济管理,2019,33(5):26-33.

[13] 钟真,姚炜航. 谁在从事农业规模化经营?——新型农业经营主体及其成长特征分析[J]. 江西农业大学学报(社会科学版),2018,17(4):365-373.

[14] 孙庆玲. 全国新型职业农民总量突破1 500万人[J]. 粮食科技与经济,2019,44(1):5-7.

[15] 郭金丰. 乡村振兴战略下的农村土地流转: 市场特征、利益动因与制度改进[J]. 求实,2018(3):79-97+112.

[16] https://www.tuliu.com/data/landMarket.html

[17] 罗其友,伦闰琪,杨亚东,等. 我国乡村振兴若干问题思考[J]. 中国农业资源与区划,2019,40(2):6-12.

[18] 胡涛,乔旭宁,顾羊羊,等. 区域农用地经济效益评价及影响因素分析——以河南省焦作市为例[J]. 地域研究与开发,2018,37(5):136-141.

[19] 谢文宝,刘佳琪,刘国勇. 农户农地流转经营效益及其成因研究——基于新疆179份农户问卷调查[J]. 中国农业资源与区划,2017,38(2):56-63.

[20] 曹瑞芬,张安录. 中部地区农地流转经济效益分析——基于湖北省27个村313户农户的调查[J]. 中国土地科学,2015(9):66-72.

[21] Maddala G S. Limited-dependent and qualitative variables in econometrics:Some applications: unions and wages[J]. Cambridge England Cambridge University Press,1983,79(387):80-81.

[22] 雷辉,邓谨. 农村土地流转和城镇化之间的关系、困境及出路[J]. 特区经济,2015(8):131-132.

Current Situation and Economic Benefits of Farmland Transfer

in China

ZHAO Xueli, CUI Meina

(School of Economics and Management, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

Abstract: Rural revitalization plays a significant role in China's rural development, while farmland transfer is an important part of rural revitalization. With comprehensive utilization of the data from the China Family Panel Studies (CFPS) in 2016 and 2018, this paper studied the difference of economic benefits between transferred farmland and non-transferred farmland by comparative method, and analyzed the causes behind it with OLS regression model and treatment effect model. The results are as follows: whether agricultural land is transferred or not plays a positive impact role in the economic benefits of agricultural land, and the economic benefits obtained by transferring agricultural land are greater than those obtained by non-transferring agricultural land. Meanwhile, farmer's personal characteristics, family characteristics, family economic characteristics, and social security characteristics have a significant impact on the economic benefits of farmland, but they are not the main cause of the difference in economic benefits between circulated agricultural land and non-circulated agricultural land. In order to improve the economic benefits of transferred agricultural land, we should encourage the development of agricultural machinery intermediary service agencies, strengthen the implementation of agricultural land transfer policies, and vigorously promote the construction of rural agricultural education.

Key words: farmland transfer; farmland management rights; farmland transfer market; treatment effect model