赵朴初《衷辛士》诗帖探析

2021-02-09武红红

武红红

内容提要:《哀辛士》诗写于1941年,是赵朴初先生在“皖南事变”爆发后有感而发所作。时隔五十多年之后,赵朴初以《哀辛士》诗为创作内容挥毫书写了这段难忘的历史。《哀辛士》表达了赵朴初对惨遭暗算的新四军军民的哀思和悲愤之情。本文从赵朴初的学缘到佛缘,从出世到入世,讲述了一代文化巨人的人生转变。

关键词:赵朴初;诗歌;书法;《哀辛士》诗帖

赵朴初,安徽太湖人,其太高祖赵文楷乃清乾隆举人、嘉庆状元、翰林院修撰、实录馆纂修、文渊阁校理。高祖赵畇为翰林院庶吉士、国史馆编修。父亲赵炜如师从大儒严复,攻诗文书画。母亲陈仲瑄精诗词音律,并有剧本《冰玉影传奇》传世。可以说,幼年的赵朴初承继家学、博览文史,八岁即可作对吟诗。赵朴初酷爱文史、书法,启蒙老师蔡少珊、蔡拱恒对他影响较大。两位先生不仅通诗文、精书法,人品也是家喻户晓。

关静之与母亲陈仲瑄的表哥年幼时订了娃娃亲,后因表哥夭折,关静之一生未嫁。陈仲瑄对这位未过门的表嫂敬重有加,不久陈仲瑄和关静之越走越近并結为姊妹。加之关静之比陈仲瑄稍大,所以赵朴初称关静之为大姨。陈仲瑄信奉佛教,大姨关静之和其弟关之皆为虔诚的佛教徒,这给赵朴初年幼的心灵播下了一颗佛性的种子。

一

1907年,赵朴初被关静之、关之送进了东吴大学附中,经过一年的苦读顺利考入该校高中部学习;三年的努力又让赵朴初成功地迈进东吴大学的校门。在这一时期,赵朴初收获了人生中最宝贵的财富。薛灌英可以说是赵朴初的伯乐。在高中期间,薛灌英发现赵朴初不但学习成绩优异,还有领导的潜质,此后薛灌英便对赵朴初进行了考察和培养。

赵朴初结识苏雪林、梅达君、孙起孟都是在东吴大学。苏雪林在文学创作和学术研究领域皆有造诣,特别在古典诗词方面,有《清代两大词人研究》《饮水词与红楼梦》《李义山恋爱事迹考》《屈赋新探》等作品。当时的苏雪林与冰心、丁玲、冯沅君、凌叔华并称“中国五大女作家”,同时苏雪林又是东吴大学的国文教员。这让赵朴初和苏雪林有了更多的交流机会,从而激发了赵朴初对古典文学的热爱。此后,赵朴初创作了大量的诗词作品,如《滴水集》《片石集》等,由此奠定了赵朴初在古典诗词方面的成就。

梅达君,安徽宣城人,1945年赵朴初与梅达君、马叙伦等人发起成立中国民主促进会,他曾与孙起孟共同领导过苏州学生参加“五卅运动”。在东吴大学九十年校庆之时,赵朴初写下“九十良辰初度,黉宫光耀胥东。春华秋实庆丰功,多少人中鸾凤。昔日弦歌在耳,远方情意罗胸。来书三读助心雄,遥共风云飞动”的感人词篇,一腔赤子之情蕴集词中,也展现了赵朴初才华横溢的一面。

赵朴初在校期间,由于患上肺结核不得不离开东吴大学,只能回到关静之家中静养。此时,由关之等发起的上海佛教居士林正式成立,并发展为佛教净业社,关之为净业社社长。之后,关之辞职举家迁入净业社董事简氏兄弟捐助的“觉园”(“觉园”是简氏兄弟的私家住所,后改为佛教活动场地)。赵朴初也跟随关静之、关之一家来到觉园居住疗养。在觉园,赵朴初一方面休养身心;另一方面协助关之处理一些佛教上的事务。在“觉园”期间,赵朴初遍览佛经、精研佛法,通过参加开封相国寺的护法运动,赵朴初相继担任了上海佛教会秘书和中国佛教会文书之职。

二

赵朴初真正进入佛教界是在上海佛教会任秘书,这与关之的引导和培养是分不开的。关之热衷慈善事业,创办上海佛教慈幼社救助社会孤儿,关之任社长,赵朴初为副社长,关静之担任义务教员。1937年“七七事变”爆发后,关之发起成立“上海慈善团体联合救灾会”。淞沪会战打响后,赵朴初又积极投身百万难民的救助之中。随后,赵朴初与许广平等创建抗日救亡组织“益友社”。这些社会实践对于赵朴初而言都是值得的,更是滋养了他的佛子之心。

“益友社”的成立,标志着赵朴初投身抗日救国运动的浪潮。他与陈鹤琴、吴宝龄、周克、丁瑜、朱启銮等社会进步人士共同组织难民的救助教育工作,使越来越多的难民革命斗志越发高涨。不久,共产党代表朱启銮、焦明同赵朴初就难民收容保护和积蓄抗日力量进行了磋商。在赵朴初的精心筹划下,难民所把一大批身强力壮、志在抗日报国的难民通过英国商船送出上海,为新四军壮大了战斗力量。

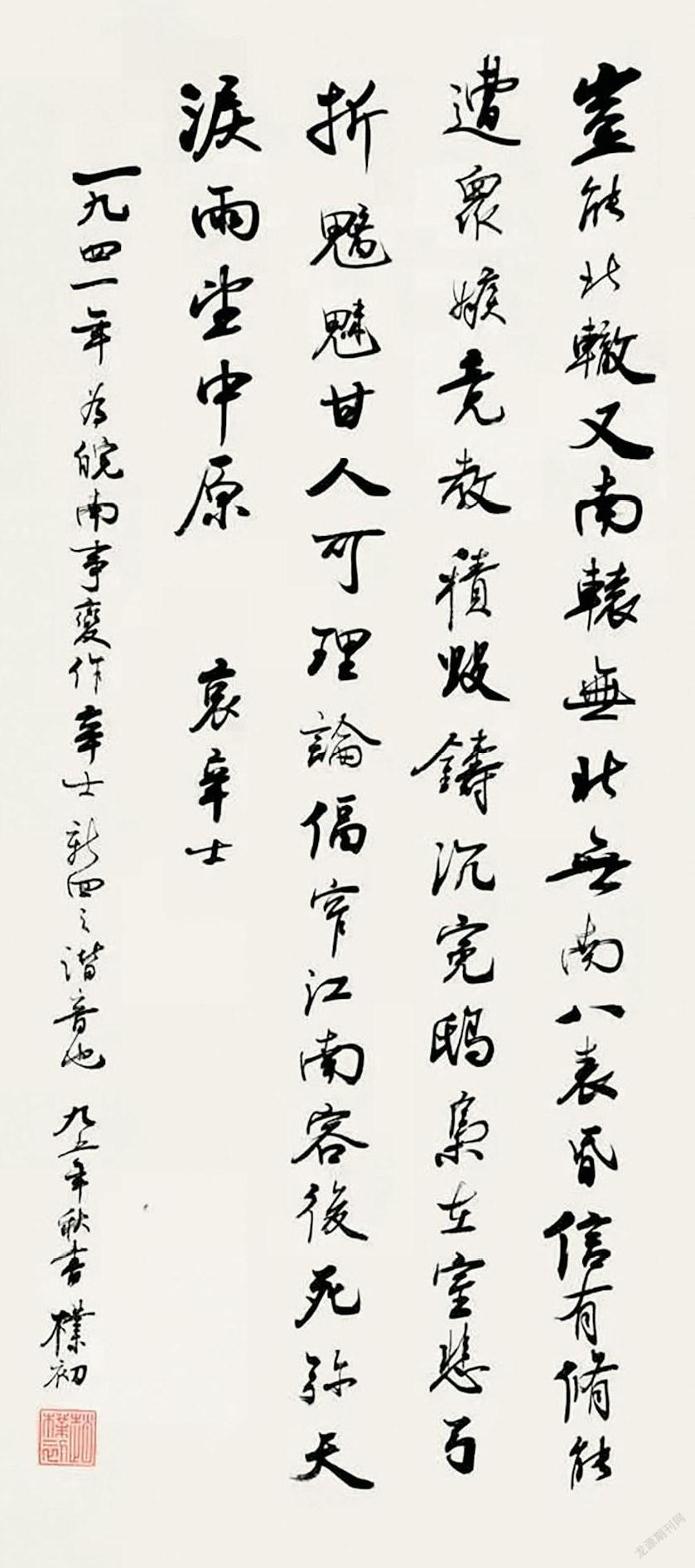

1941年1月4日,新四军接上级命令,率部经泾县云岭地区向江北调离,行军途中至茂林一带时突遭国民党重兵袭击。经七昼夜鏖战,两千人突围,其余部队几乎所剩无几,这就是著名的“皖南事变”。在这次突袭中,牺牲了上海难民收容所输送到新四军的千余名战士。赵朴初无比悲愤地写下《哀辛士》:

岂能北辙又南辕?无北无南八表昏。

信有修能遭众嫉,竟教积毁铸沉冤。

鸱枭在室悲弓折,魑魅甘人可理论?

逼窄江南容后死,弥天泪雨望中原。

诗中作者充满了对国民党“同室操戈”的愤恨,同时也表达了对新四军牺牲战士的哀伤。除此之外,赵朴初还创作了大量诗稿,如《杂诗十首·其一》:

万里长城万里长,长城万里耀金汤。

防胡不若防黔首,毕竟今皇胜始皇。

《杂诗十首·其二》:

大事化小小事无,此道如今信不诬。

战伐由来申扑教,六师子弟是萑苻。

…………

谷卿、汪远定在书中评价道:这十首所谓“杂诗”犹如一叠时间的碎片,散落于历史的天空,敏锐的先觉者早已感知到了这个时代挥之不去的烟云与阴霾,他们尽其所能地刺穿、冲破包裹时代的雾霭和乌云,即使以身撞击,遭遇雷鸣电闪,生命垂危,也毫无惧色,反而笑对历史之风云。赵朴初即是先知先觉的智者、不畏生死的勇者、忧国忧民的仁者。他的生活不离众生之安乐,不离人间之疾苦,正所谓“不为个人求安乐,但愿众生得离苦”,他跨越时空的阻隔,弘扬了佛陀的精神,传承了佛祖的衣钵。赵朴初激昂的诗篇折射出人性的光辉,无疑对正义的立场是坚定不移的。1997年,赵朴初又以《哀辛士》诗为内容挥毫泼墨创作了《哀辛士》诗帖以纪念在“皖南事变”中战死的新四军战士们。

三

徐复观在《中国艺术精神》一书中指出:“人类精神文化最早出现的形态,可能是原始宗教,更可能的是原始艺术。对于艺术起源的问题,最妥当的办法,是采取多元论的态度。”当今,随着科技的进步和物质生活的丰富,人的精神文化生活亟待有所归属。对于艺术而言,它源于人们对生活的实践,我们可以面对多种艺术形式的表现,再还原为人对生活的再认识。譬如中国艺术与诗歌,冯友兰先生是这样论述的:“儒家以艺术为道德教育的工具,道家虽没有论艺术的专著,但是他们对于精神自由运动的赞美,对于自然的理想化,使中国的艺术大师们受到深刻的启示。正因为如此,难怪中国的艺术大师们大都以自然为主题。中国画的杰作大都画的是山水、翎毛、花卉、树木、竹子。一幅山水画里,在山脚下,或是在河岸边,总可以看到有个人坐在那里欣赏自然美,参悟超越天人的妙道。”同样,在中国诗歌里我们可以读到像陶潜写的这样的诗篇:

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

道家的精髓就在这里。但在那个战火纷飞、国难当头的年代,赵朴初并没有置身事外,反而積极投身抗日救国运动,创慈善之机构,写下《哀辛士》诗篇,支持革命理想,解百姓于危难,从而证明了中国文化斗士精神之所在。

中国书法艺术具有民族和地域性特征,因此对书法创作者来说会有更高的要求。王羲之在《书论》中有言:“夫书者,玄妙之伎也,若非通人志士,学无及之。”[4]书法是一种深奥微妙的技艺,如若不是学识渊博通达之人和有远大志向的士人是一件难以企及的事情。言外之意,并非像我们大众所理解的书法就是写写字、抄抄诗那么简单。历代书家、书论家把人品、学养和技法作为学书的内外修炼(如一件商品,外化的部分就是商品的一个品牌,内在的部分是商品的质量、色彩、款式和多元化的设计)。正因如此,书法对于书家而言不仅是形质上的表现,而且是书家精神气质、生活感悟的外在表达。

赵朴初自幼随父学习书法,以“二王”为宗,学唐人书法,常以魏碑而习之,后追唐书正大之气象。他的书法,清新脱俗,有一股浩然正气,无处不流露出文人志士、学者禅妙之韵致。中国传统文人书法,书卷之气是立足于儒道文化源流下的特定文化产物,乃文人之情志,体现的是一种雅逸、平淡、自然,余味悠长。如赵朴初蓬莱诗稿书法作品:

蓬莱水浅手重携,醇朴渊渊是我师。

明月旧归留海阁,奇花今日出天池。

倘能变化丹青笔,畅写江山壮丽诗?

梦觉何分周与蝶,大风回荡起予思。

此幅书作,是赵朴初先生以自作诗创作的一幅书法作品。诗稿不以书法作品形式创作,而是以手札的方式书写,其作品突显了书写自然、行文流畅,书卷之气跃然纸上。正如钟嵘《诗品序》所言:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”

四

“皖南事变”的爆发,激起了赵朴初对国民党蒋介石集团的不满。同时,对新四军战士的牺牲则哀伤不已,便奋笔写下了一首七律《哀辛士》诗。时隔五十多年后,赵朴初以《哀辛士》诗为创作对象挥毫书写了这段难忘的历史。谷卿、汪远定在《赵朴初书法精神探论》一书中述评道:

《哀辛士》诗帖以行中见楷的书体,气韵沉郁、笔墨流畅地表现了蕴含在诗歌里的意境。纵观全帖,字体稍稍扁平,字与字之间距不大,排布较为均匀。诗歌标题加上全诗内容,共计五十九个字,只有颔联中开头的两个字,“信”和“有”的字迹笔画相连,而其他的五十七个字笔意沟联,但不表露为直观的形态而存在。最左侧的一行,注释了诗文、翰墨创作的时间以及律诗标题的成因,此行墨迹明显小于前文,且字间距缩小,变的相当紧凑。而全帖的行距较宽,使得白色的闲余处在书法欣赏者的心底,涤荡无限的苍凉之感。

展观《哀辛士》诗帖,我们看到的分明是书家灵魂深处的爱与恨。感受书法的情韵,“相煎何太急”的心曲一如匆匆落笔的诗帖,蕴生出赵朴初非凡的才智和心性。

此述评,观照了诗帖的结构、布局和情感的表现。故笔者认为《哀辛士》诗帖,应从以下三个方面进行剖析与解读:

一是艺术性。

(1)书法有法。中国书法有碑学和帖学的区分,所谓碑学为摩崖、碑版、刻石;帖学为书信、简牍。《哀辛士》诗帖,是赵朴初书法作品中的一件精品。在《哀辛士》诗帖中,此书法作品绝不是单个字与字的排列组合,而是以一贯之的书写状态,字与字的呼吸、大小、轻重、快慢、连带等具有一定的节奏感。此作品如颜真卿的《祭侄稿》,洋溢着一种伤感的美。

(2)碑帖融合。此诗帖,赵朴初把碑的厚重朴茂和帖的洒脱飘逸融为一体,字体左低右高,作品正文除“信”“有”二字相连外,别无连带。通篇作品大多用墨浓烈、线条凝重,充分表达了作者悲愤至极和重情重义之意,表现出丰富的情感张力。

二是文化性。

赵朴初《哀辛士》诗帖,从诗歌的角度来讲他严格遵循了中国传统古典诗歌七律诗的形制而创作。全诗每句七言,共八句,字字如铁,句句见血。如从书法的角度来说,首先《哀辛士》诗帖是一幅行书作品,宗法“二王”,融有隶意,取唐书正大气象。其次,《哀辛士》诗帖流露出一种哲理禅趣。

三是历史性。

赵朴初的《哀辛士》诗帖,是在特定的历史背景下形成的一件文艺作品。其诗帖不仅对研究红色历史有参考价值,同时对研究赵朴初及近现代书法史也有一定的文献价值。

结语

如果说,书法是对人“心”的一种观照,是人性的一种折射,是知黑守白的理想。那么,赵朴初的书法则有了“心正则笔正”的君子之风、“厚积学养”的书卷之气,以及“无己”之书的书学观而独步书坛。赵朴初视书法为人生道路上的必修课,身为佛门中人,赵朴初的书学观有了更多的佛理禅悟。

在《赵朴初书法精神探论》一书中,有这样的一段记述:

赵朴初就曾指出:“晚清时期,中国知识界研究佛学成为一时普遍的风气。一些民主思想启蒙运动者,如谭嗣同、康有为、梁启超、章太炎等学术名流,都采取了佛教中一部分佛理来作为他们的思想武器。”而赵朴初身为佛门居士和佛教界领袖,他对佛学之“无我”的参悟,日臻于成熟,并且逐渐转化为他艺术人生的行为方式。在他创作的大量书法作品中,诸如《哀辛士》《宁沪列车中作》,即是“无我”之书。

也可以说,赵朴初创作《哀辛士》是唤醒民族觉醒的一次呐喊,是对国民党一手制造“皖南事变”的一次声讨罢了。

赵朴初是中国乃至世界宗教界的领袖人物,是中国民主党派卓越的领导人,是当代著名的学者、诗人、作家,以及社会活动家和艺术家。赵朴初的一生,忙忙碌碌,勤于慈善事业、抗日救亡运动和宗教事务。

王阳明有言:

种树者必培其根,种德者必养其心。欲树之长,必于始生时删其繁枝;欲德之盛,必于始学时去夫外好。

赵氏家族为世代书香门第,年幼的赵朴初汲取了传统文化的精髓。经关静之、关䌹之姐弟的引导和培育及与佛的结缘,赵朴初存养德行、明心见性,终成一代文化巨擘。

约稿、责编:金前文、史春霖