我国技术工人学历层次提升的实然困境与应然路径

2021-02-04杨文杰

[摘要]技术工人学历层次提升,能推动技术工人实现自身可持续发展,改善技术工人的薪资待遇和社会地位,激发技术工人释放更大的社会动能。但是,在学历提升过程中,面临技术工人个体自主性不高、提升渠道不畅、学习成果认定制度不健全以及职业技能等级与学历教育层次不对接等现实困境。因此,应多措并举,激发技术工人个体学历层次提升的自主性;构建国家资历框架,畅通发展渠道;建设学分银行,实现学习成果的积累和转换;创新学历进阶模式,摆脱高技能人才学历偏低的窘境。

[关键词]技术工人;学历层次;文凭主导;学历提升

[作者简介]杨文杰(1991- ),女,安徽阜阳人,陕西师范大学教育学院在读博士。(陕西 西安 710062)

[基金项目]本文系2019年中央高校基本科研业务费专项资金资助“新时代背景下我国产教融合长效机制建设研究”(Supported by the Fundamental Research Funds For the Central Universities)的阶段性研究成果。(项目编号:2019TS056)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2021)02-0027-08

当前,我国经济发展进入新阶段,制造业必须由传统的发展方式转向创新引领以适应时代提出的挑战。技术工人作为技术创新的基础力量,在制造业强国建设中发挥着重要作用,培育一批高学历、高素质、高技能的技术人才变得十分迫切。然而,受当前“文凭至上”就业市场选择的影响,我国技术工人学历层次普遍较低的现实阻碍了技术工人的可持续发展。早在17世纪前后,经济学领域就已关注到教育的人力资本功能;20世纪六七十年代,人力资本理论诞生且明确指出教育具有生产功能,受过教育、培训的人掌握更多的知识和技能,会有更高的生产力,进而能获得更高的经济回报。于是,各国纷纷加大对教育的投资力度,注重人力资源开发,无形中引导个体追求更高的教育与培训。同一時期诞生的文凭理论也主张教育与工资收入成正比例关系,认为个体受教育程度越高,工资水平也相应越高,并将学历文凭作为筛选求职者的“过滤器”。随着经济全球化、激烈市场竞争以及高等教育规模的不断发展,人们再次审思投资教育的作用。有研究发现,企业员工的平均受教育水平与其生产率提升之间存在正相关关系;企业中高学历员工所占的比例越高,其劳动生产率和平均工资也越高;每提升一个学历层次均会给同类发展人群带来多出22%~64%不等的收入。国内许多学者的观点与之相呼应,其中有学者发现,不同学历层次大学毕业生初次就业率为硕士生(60.4%)高于本科生(53.6%)高于专科生(19.8%)。总的来说,多数研究表明,学历层次水平与个体收入、企业效益以及社会经济发展密切相关。因此,结合我国技术工人学历层次的现实情况,制定合理规范、标本兼治的学历提升路径,进而从根本上提升我国技术工人学历层次在制造业强国建设中显得十分必要。

一、技术工人学历层次提升的价值意蕴

学历作为社会过程中的一种析出物,在现代社会中具备多元的功能。它体现着个体的学习能力,表征着个体的学术身份。人力资本理论直接区分了不同学历层次个体所付出的劳动,学历自此崭露其在就业市场中表征求职者能力及其所获报酬的功能。在此过程中,“学历至上”与“学历贬值”极端现象虽有存在,但客观地说,劳动力市场中不同学历人数分布能够在一定程度上说明该国的发展水平与现代化程度。在我国劳动力市场中,学历仍是人才评价的主要标准,是企业筛选出符合需求的劳动者的重要信号,是决定求职者起始薪资水平和获得相应社会地位的关键要素。我国正处于制造业转型升级的关键期,提升我国技术工人学历层次,能更好地满足其内在发展,从根本上改善其待遇和地位,进一步激发其在制造业强国建设中释放更大的社会价值。

(一)内隐价值:推动技术工人实现自身可持续发展

讲求学历是现代社会的重要标准,是社会进步的表现。在市场经济发展与教育改革的不断推进下,学历既有体现个体人力资本的标识与收益功能,又兼具反映个体综合素质的多元标识和收益功能。劳动力市场中,虽比较注重技术工人过硬的实践操作能力,但能力是隐性的,且某些能力需要个体在长期的工作实践中不断地磨砺和发掘;而学历则是显性的,是个体在规定时间内通过学习能够提升的。并且,高学历层次通常表明个体对专业理论知识有着深厚的理解和广泛的积累,在工作过程中能够有效激发更多相关知识,更容易解决问题,实现创新。相关研究指出,关键研发者学历越高,其创造力上升越迅速,职业生涯中快速成长的可能性就越大。因此,学历提升有利于技术工人综合素质的培养,对其职业发展也大有裨益。

此外,在个体发展过程中,教育环境影响人的价值定向和爱的生成方式。学历作为个体接受较系统的知识与技能训练的一种标志,必须在相应的教育环境中实现。不同等级的教育所生成的教育环境不同,给个体带来的资本积累也不同。这种差异不仅仅反映在学历层次和学位证书的获得上,还更多地渗透在个体的价值观念、行为习惯、处事方式以及综合能力等方面。对于技术工人来讲,高学历水平意味着其长期处于良好的教育环境之中,这种环境不仅能够给予其理论知识,还能有效完善其人格品质,提高心理成熟能力和社会交往能力。因此,技术工人学历层次的提升,可以涵养其终生乐学、好学、会学的品质,不断激发其潜能,使其个性得到充分自由的可持续发展。

(二)外显价值:改善技术工人的薪资待遇和社会地位

伴随着经济、技术、工业等的发展,教育等自致性因素将成为决定个体社会经济地位的重要因素。在技术进步模式下,技能水平比较高的劳动力将进一步成为劳动力市场的主力,也将获得更多的物质回报。长期以来,我国技术工人实行技术等级工资制,薪资分配体系在重视技能水平的基础上,突出对技术工人能力发展和业绩贡献的激励,在一定程度上刺激了技术工人技能水平的提高。现阶段,我国技术工人学历主要集中在初高中阶段,其理论知识水平和综合素质偏低,能力发展明显受限,导致其在薪资分配中不占优势。另外,高新技术产业的发展催生了很多新技术、新工艺、新产品,这些新要素在给经济发展带来新增长点的同时,也暴露出技术工人学历层次偏低的短板。

与之相应,我国技术工人的社会地位普遍偏低,究其原因,主要在于其学历层次不高。“学而优则仕”的传统文化虽关注个体的学习能力,但这种能力更偏向对理论知识的学习,激发了民众对普通教育的追求,对高学历人才的尊崇。目前,我国技术工人多是在中等教育阶段就分流到职业教育,动手实践能力较强但理论学习能力不高,毕业后直接进入到相应的工作岗位。技术工人学历层次偏低造成人们产生“技术工人不算人才”的错误观念。基于此,技术工人学历层次提升是改善其薪资待遇,从根本上解决其地位不高问题,有效增强其职业认同感、幸福感和自我尊严感的关键。

(三)综合价值:激发技术工人释放更大的社会动能

过去较长时间内,我国制造业庞大的产值是以过度消耗能源资源以及使用廉价劳动力为代价的。现阶段,随着新兴经济体的不断发展,以及国内能源和劳动力成本上升,我国需转变原有的发展方式,寻求新的突破以完成制造业强国建设的使命。与世界制造业强国相比,核心技术、顶尖品牌与高质量产品是目前我国制造业强国建设最紧缺的要素。技术工人作为技术创新的主体和产品质量的保障者,尚未在创新驱动的产业经济发展中释放出应用的价值。当前,我国多数技术工人属于大专及以下学历,在工作领域以从事简单机械的体力劳动为主,即便是工龄较长的技术工人也因欠缺完备的基础理论知识而难以将具身经验抽象到理论高度。这明显制约了技术工人在产业经济发展中作用的发挥,也使创新驱动下产业经济发展困难重重。

技术工人技术创新能力和高质量产品制造能力的缺位是我国制造业强国建设中面临的棘手问题。这不仅需要从体制机制上进行调整,更需要关注对人基本素质的提升。因此,构建以人为中心的先进制造业文化,加强对制造业从业者主体性的关注,培养其科学文化素质和良好道德品质,有效发挥文化素养在制造业“软实力”建设中的作用显得尤为迫切。接受不断升阶的学历教育,既能帮助技术工人加深对理论基础知识的学习与理解,拓宽其理论视野,又能有效提升技术工人队伍的文化素养,提高其创新能力,进而促使其在激烈的产业变革中更好地创造社会经济价值。此外,技术工人学历层次的提升能有效提高技术工人队伍的综合素质,进而激发其释放更大的社会动能。

二、我国技术工人学历层次提升的实然困境

增加高学历、高素质技术技能人才的供给是时代发展赋予的新使命,国家有必要对技术工人的教育与培训加大力度,采取积极措施促进其学历层次与技术技能水平的提升。但是,就目前实际来看,我国技术工人学历层次提升还面临诸多困境,主要表现如下:

(一)技术工人个体学历层次提升的自主性缺乏

提升技术工人的学历层次,改善其发展状况,不仅需要外在条件予以保障,更需要技术工人个体的关注和重视,尤其是培养其学历提升自主性。所谓自主性是指个体所具备的自由、自主、理性、道德自律等品质,学者阿帕莱(Arpaly,N)进一步将自主性归纳为“个人效能或物质独立;规范的道德自主;自我意识和自我认同;理性反思等八大要素”①。技术工人学历提升过程中所表现出的个人效能感低、物质基础薄弱、自我认同不强等,均属于缺乏自主性的表现。究其原因,一是由于我国长期以来实行中等教育阶段分流,大部分学业成绩不理想的学生被分流到职业教育一轨,他们是从事生产一线劳动的后备军,是成长为技术工人的主要力量。然而,因为个体前期的学业成绩不佳,学业成就感相对较低,导致其在从事工作后对学业学习存在一定的排斥心理,影响着个体学习成果的期待感,进而制约着其提升学历的自主性。二是技术工人学历层次主要集中在初高中阶段,此阶段个体易受教育评价机制的影响,将学业成绩作为衡量自身能力的唯一标准。通过单一尺度衡量个体价值的思维定式影响着其在工作领域的行为选择。在其进入生产一线岗位后,更关注于通过机械训练的方式提高自身技术技能水平,忽视相关理论知识学习及职业品质的养成。三是学历层次的提升需要个体长期地持续不断地投入时间和精力。然而,技术工人的现实生存压力、高强度的工作任务等都在消耗其有限的时间与精力,导致其难以在短期内获得相应的学习成果,进而削弱了自主性。

(二)技术工人学历层次提升的发展通道不畅

职业教育承担着为社会经济发展输送大批技术技能劳动者的使命。目前,我国职业教育发展过程中保障技术技能人才成长的配套政策不健全,促进技术技能人才成长的环境尚未完全生成,导致技术工人长足发展得不到实质性保障。其中,学历层次提升渠道不顺畅是制约其优势发挥与竞争力彰显的主要因素。具体来讲,一是普职融通尚处于简易粗放的状态,难以为技术工人的发展奠定坚实基础。我国人才培养的路径主要分为普通教育与职业教育两轨,技术工人是在接受完一定程度的普通教育之后,转向职业教育从而进入工作领域的。普通教育培养人才受“唯分数论”教育理念的桎梏,对个体动手能力、劳动习惯的培养以及职业启蒙教育的关注明显不够,造成个体基础的职业认知与正确的劳动观念缺失。技术工人个体虽转向接受职业教育,但教育适应性不强和实践动手能力不足等阻碍其长足发展。二是我国职业教育领域本科和研究生层次的长期缺位,导致技术工人学历层次提升遭遇“天花板”。因体制缺陷造成的职业教育“断头现象”以及职业教育与普通教育不相贯通等客观事实,使得技术工人学历层次提升的通道中断。三是职业学校教育与职业培训之间沟通机制不健全进一步制约技术工人的学历提升。职业教育的本质决定了职业教育发展须树立“既有学历教育也有非学历教育”的大职业教育观,尤其在技术工人成长过程中,职业学校教育与职业培训起着至关重要的作用。但是,我国技术工人职业培训尚未形成完备的体系,培训成果的社会认可度低,且与职业学校教育之间缺乏沟通,导致提升技术工人学历层次的渠道不顺畅。

(三)技术工人现有学习成果尚未得到规范认证

技术工人的培养更依赖于真实的工作场景,这既要求职业学校教育加强与产业界的沟通,又需要产业界内部重视开展在职培训。职业学校教育因是国家正规教育系统中的一部分,个体所获学习成果受到社会的广泛认可。相较而言,在职培训则属于非正规教育系统,个体学习成果的认可多局限于行业企业内部。在终身教育理念和建设学习型社会的不断推进下,世界各国开始注重对非正规和非正式学习的认证。我国虽在学习成果认证上也在积极探索,但目前关于技术工人学习成果认证仍有明显不足。一是国家尚未成立专门的认证机构负责技术工人学习成果认证工作。现阶段,国家强调为技术工人提供大量的教育与培训,其中行业企业或是相关培训机构承担着对其进行教育与培训的主体责任。技术工人接受上述组织机构提供的教育与培训,获得相应的学习成果。但是,这些多属于非正规或非正式的学习成果,缺少专门机构的认证,难以获得广泛的社会认可。二是国家尚未建立起统一的认证标准,导致技术工人学习成果缺乏有效的管理。技术工人接受在职教育与培训的形式多样,培养质量参差不齐,导致其取得的学习成果难以度量。由于学习成果繁杂,用工市场对技术工人进行综合评价时容易出现指标体系混乱。另外,统一认证标准的缺失极易引发技术工人盲目接受或是彻底排斥参与教育与培训的极端现象。三是国家尚未启动规范的认证程序,导致技术工人既有学习成果无法实现真正意义上的认证与转换。只有規范认证程序,将技术工人非正规或非正式学习成果引入官方认可与承认的正规教育体系中,并及时加以储存与转换,才能为技术工人接受更高的教育奠定基础。

(四)技术工人职业技能等级与学历层次无法有效对接

促进职业技能等级和学历层次同步提升是各国确保技术工人实现长足发展的必然趋势。我国积极顺应当前国际趋势,实施职业教育1+X证书制度,推动职业技能等级和学历层次同步发展。但是,两者尚未有效对接是技术工人发展的一大障碍。究其原因,一是职业技能等级和学历文凭分属不同的话语体系。其中,前者属于工作体系,主要与职业劳动的具体要求密切结合,反映特定职业操作标准以及职业所需能力;后者属于学术体系,是文化理论知识水平重要表征,体现个体所接受的系统理论知识训练水平。长期以来,我国实行服务于工作体系的职业教育和服务于学术体系的学术教育两轨并行,各自独立为社会发展供给不同的劳动者,缺乏技术技能等级和学历层次对接的外在环境。二是自古以来,民众对从事特定职业所需技术技能抱有轻视态度,从主观意识上,无法将其与学术理论知识等量齐观。古希腊时期,哲学家、贵族和自由民等认为一切与体力劳动相关的活动都是“受苦”,技术技能操作与产生自由的思想无法比拟。由此,技术技能长期被放置在远不及学术理论知识的次等地位,职业技能等级也因此难以同表征学术理论水平的学历文凭达成平等对话。受此制约,现阶段,活跃在生产劳动一线、具备高超动手能力和精湛技艺的高技能低学历层次技术工人面临多重发展窘境,尤其在薪资待遇、社会福利以及职业晋升上,其与管理岗位人员差别较大,劳动付出远未得到应有的回报与尊重。

三、我国技术工人学历层次提升的应然路径

当前我国就业市场中活跃着大批学历层次偏低、技术技能水平有待提高的技术工人,这与制造业强国建设对高学历、高素质、高技术技能人才的迫切需求不相匹配。然而,提升技术工人的学历层次本身就是一项系统工程,需要寻求与探索更有针对性的措施予以解决。具体来说,技术工人学历层次提升既要关注个体自觉性,又要对支撑学历层次提升的体系架构进行整体设计,还要对其取得的各类学习成果进行及时认证,也需要探索与创新提升高技能低学历技术工人学历的可行路径。

(一)多措并举,激发技术工人个体提升学历的自主性

技术工人自主发展状况是影响其薪酬待遇、社会地位乃至职业发展的决定性因素。从国际发展环境看,制造业发达国家注重通过多途径促进技术工人发展的自主性,奠定其可持续发展的基础。其中,瑞士通过校内外职业指导帮助个体加强对职业的认知与了解,并引导其选择适合自己的职业,以此增强自主发展的可能性;日本强调开展“职业生涯教育”帮助个体较早地形成职业观,掌握与职业相关的知识、技能,培养个体具备自主选择职业发展道路的能力与应有的态度。可见,自主发展能力在各国技术技能人才培养中受到重视。

技术工人自主提升学历层次是实现其自主发展的重要组成部分。现阶段,我国应主要从以下几方面着手:一是从基础教育阶段抓起,加强劳动教育和职业启蒙教育,促进个体养成良好的劳动习惯,树立正确的职业观。劳动创造了人本身,它是人类一切活动的第一基本条件,塑造着人的身体,完善着个体的思维。技术工人是与生产劳动密切相关的群体,需要以良好的劳动习惯和正确的职业观为发展基础,以此更好地适应与追赶产业变革的大潮。二是从教育教学内容切入,注重基础学科思维训练和发展视野的拓展,夯实个体可持续发展的基础。新型工业化阶段,技术工人若要快速适应不断更迭的科学技术和日渐升级的产业结构,就需要具备该领域相关技术的理论基础与把握其发展走向的基本能力。系统的学科思维训练和专业理论的学习则能为个体发展提供健全的思维品质,夯实其职业发展基础认知。因此,在技术工人培养过程中须加强对学科基础知识和专业理论知识的重视。三是从学习保障条件发力,健全与完善激励保障机制,清除技术工人发展的现实障碍。技術工人的现实生存状况是制约其学历层次提升积极性的直接因素。政府及行业企业须加大支持力度,促进技术工人参与教育与培训,如通过技术工人申请接受教育与培训的类型,设置不同标准的专项奖励基金,同时相应地提高资助标准,以确保其现有生活质量,为技术工人学历提升营造宽松环境。

(二)构建国家资历框架,畅通技术工人学历提升渠道

国家资历框架能将一国范围内存在的不同层次和类型资历(如学历学位、文凭证书、职业资格证书等)进行统整与规范,具有提高教育体系灵活性、扩大教育机会、提高学习者流动性的功用。各国在理论与实践层面对国家资历框架的建构与完善进行了探索。其中,法国在明确以学习成果为导向与职业资格证书范围的基础上,构建了8级国家资历框架,且各等级应具备的知识、技能与素养水平均有明确规定,这为个体实现向上流动提供了基本参照;英国以学分作为衡量指标搭建了9级资历框架,涵盖了教育与培训领域内所有的资格类型,实现了普通教育与职业教育的连接与纵向转化,大大增强教育系统的衔接性与通畅性。可见,国家资历框架能打通技术工人向上流动的路径,实现职业资格等级与学历层次的平等“对话”。

构建普职融通、纵向贯通的国家资历框架是实现我国技术工人学历提升的有效渠道。我国资历框架建设应秉承普职等值、以人为本、终身学习的原则,注重以学分为衡量单位,以知识与理解、操作技能、综合能力、态度与责任作为等级标准,将各领域资格类型纳入相对应的资历等级系统中。如表1所示,可将资历等级分为7个层次、6个维度。从纵向上看,7个等级对应不同教育阶段和培训级别,从1~7级依次为小学、初中、高中/中职/中技、专科/高职、本科/应用型本科、学术型硕士/专业型硕士、学术型博士/专业型博士,对应着职业技能等级、专业技术资格和工作过程中所获各类工作成果和工作年限。从横向上看,6个维度对应着不同的教育类型,如第7级资历对应着的学术型博士、专业型博士、高级技师、正高级、30年以上的工作经验等,同一层级内部所取得的不同类型成果性质相等。对于技术工人而言,在国家资历框架的规范下,其现有的职业技能等级能与学历教育层次之间相互贯通,并且通过继续接受教育机构提供的国家学分课程或相应技能培训获得学习成果等多种方式,进一步实现其资历等级的提升,为其实现向上流动开启通道。

(三)建设学分银行,实现技术工人学习成果的积累与转换

建设学分银行,释放其储存与转换功能是各国落实终身教育理念及建设学习型社会的关键举措。其中,英国开放大学将课程划分为若干单元供学习者自由研习,达到学习标准后方可获得相应的学分,待学分积累到一定程度颁发相应的文凭或证书,且已修的同类课程可抵扣一定的学分;韩国具备高中学历的学习者填写申请材料并获得相关部门备案后,就可通过官方认证的途径获得学分,当学分积累达到相关要求即可向教育发展协会或有关大学申请相应学位,待有关部门核实确认后,学习者即可获得该学位。可见,学分银行制度在促进技术工人成果认证、储存与转换等方面发挥着独特的作用。

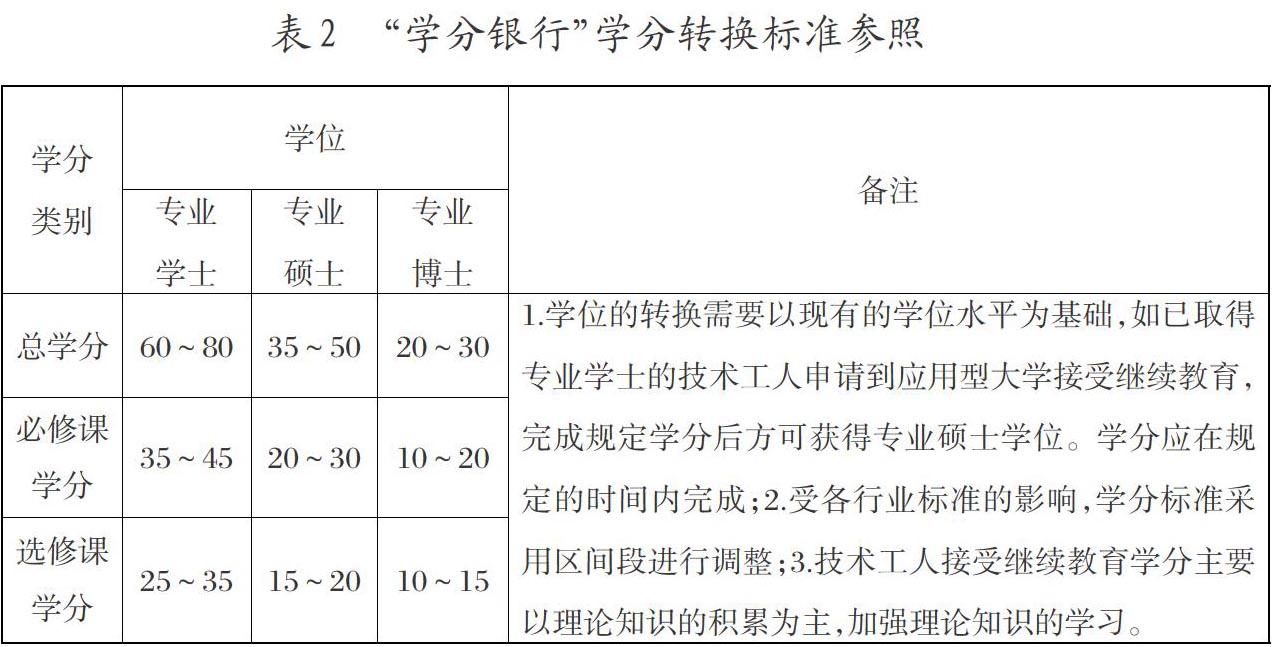

技术工人提升学历需要借助学分银行实现其现有学习成果的认证与转换。从国外相关经验来看,学分银行建设需要多部门协同合作。对于技术工人而言,一是由企业人事部门为技术工人建立专门的学分银行档案袋,详细记录并定期上报其基本信息、现有学习成果和当前学习情况(包括学习时间、地点、课程与学习进度等);二是由专门的学分银行主管部门对报备企业进行不定期的监督与考察,并由其与高等学校和自考机构等开展对技术工人的考核与评价,考评结果直接转换为相应的学分,记录到个人档案袋中。累积的学分由技术工人按照发展需求进行兑换:一方面,技术工人在学分累积达到兑换要求后,可直接向国家开放大学提交相关学习证明材料和学分兑换申请表,由国家开放大学审核并对符合条件的颁发学位证书,并由教育部门登记注册。需要注意的是,国家开放大学仅能提供本科及以下的教育与培训资源。另一方面,可以直接转换到应用型技术大学学位体系中以便其继续接受学校教育。技术工人依据职业技能等级与已有学历水平可向高一层次院校提交课程学分证明材料和入学申请材料,由学分银行主管部门和意向院校相关部门负责审核,审核通过者方可录取。如表2所示,申请者以现有学历层次为基准申请更高一级的学历,学分中要求的必修课是行业领域的专业理论知识,选修课注重拓宽学习者的视野,培养通用能力。

(四)创新学历进阶模式,摆脱高技能低学历人才发展窘境

高技术技能人才是推动产业转型升级、增强我国核心竞争力、建设制造业强国的技术和智力支撑。但因学历层次普遍偏低,在我国以文凭为主导的就业市场中,其薪资收入和社会地位与所付出的劳动明显不对等。在制造业发达国家,高技术技能人才不仅能获得较高的薪酬待遇,还享有较为灵活开放的学历提升机会。结合我国高技术技能人才实际,可从影响其职位晋升的三要素(现有的学历层次、职业资格等级和成果贡献)②,创新学历进阶模式,以摆脱其低学历的发展窘境。

依据技术工人现有学历层次(本科及以下)、职业资格等级(高技能及以上)和成果贡献(省级以上)进行多维度分级管理,以学历层次为基准,依据其职业资格等级与成果贡献采用不同的晋升模式。一是职业资格属于高级技师,成果贡献巨大(如世界级、国家级、重大项目等)的技术工人实行学历“超位进阶”。也就是说,技术工人属于高级技师级别,且成果贡献以世界级或国家级为主,则无论其现有学历层次如何,经学历进阶模式直接提升到技术博士水平,并享有劳动市场上同等学力水平的劳动者待遇。二是职业资格等级属于高级技师,成果贡献较大(如省级、重要项目等)实行学历“越位进阶”。高级技师现有学历水平若为中专,成果贡献以省级为主,则可越位至“技术本科”+一级进阶,即最终享有劳动市场上技术硕士学历劳动者待遇。三是职业资格等级属于技师与高技能级别,成果贡献巨大的技术工人(如世界级、国家级、重大项目等)实行“双重进阶”。即可参照技能等级实现一重进阶,再参照其成果贡献实现一重进阶。四是职业资格等级属于技师与高技能级别,成果贡献较大(省级、重要项目等)的技术工人实行“顺位进阶”。如高技能人才现有学历水平为大专,在省级成果贡献中有突出表现,可在现有学位层次上顺位进阶到技术本科学位。上述高技能人才学位进阶后,须由国家相关部门审核通过后颁发进阶后的专属学位证书,教育部予以正式电子注册,方能生效。通过学历进阶模型,高技术技能人才能够有效提升学历层次,在就业市场中获得相应的薪资待遇、社会地位和职业认同感。

[注释]

①ARPALY,N.Unprincipled Virtue[M].NewYork:Oxford University Press,2002:5.

②企事业员工晋升相关规定中均含有学历层次、业务能力、工作年限及其贡献等要素,具体到技术工人,其职业技能等级、工作年限及所获成果、学历是影响晋升的关键要素。

[参考文献]

[1]杜宏记.学历教育与职业资格教育的“无缝”对接[J].河南师范大学学报:哲學社会科学版,2010(1):226-228.

[2]顾明远.论学历主义与教育[J].教育研究,1995(4):16-18+30.

[3]谷晓洁,李延平.英国职业资格框架制度改革的价值选择与本质回归[J].职业技术教育,2018(36):72-79.

[4]龚怡祖.学历的社会功能与历史形态初探[J].教育研究,2002(2):31-37.

[5]黄达人,王旭初.关于现代职业教育体系的一些思考[J].中国职业技术教育,2016(10):13-19.

[6]何应林.职业技能与职业精神融合培养:德国、日本、瑞士的经验与启示[J].黑龙江高教研究,2019(11):87-91.

[7](德)卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:三联书店,1991.

[8]李金华.中国制造业与世界制造强国的比较及启示[J].东南学术,2016(2):45-54+247.

[9]Marc Piopiunik, Franziska Kugler, Ludger W(βmann, 等.学历与一生的收入:德国最新的有关调查统计(上)[J].应用型高等教育研究,2017(4):83-88.

[10]赵蒙成.从全人教育视角看普职融合课程的价值定位与实现路径[J].教育与职业,2018(23):89-94.

[11]ACEMOGLU D.Technical change,inequality and the labor market[J].Journal of Economic Literature,2002(1):7-72.

[12]BEKHRADNIA B.Credit Accumulation and Transfer, and the Bologna Process:an Overview[J].Higher Education Policy Institute.2004(10):22-23.

[13]BLACK SE,LYNCH LM.Human capital investments and productivity[J].The American Economic Review,1996(2):263-

267.

[14]MINCER,JA.Schooling,experience and earnings[J].Industrial and Labor Relations Review,1976(3):454-455.

[15]SCHULTZ,TW.Investment in human capital[J].The American Economic Review, 1961(1):1-17.