试论神经美学的视知觉审美认知研究

2021-02-03李元欣

摘 要:梳理神经美学领域关于视知觉审美认知的研究进展,有利于深化视觉艺术相关领域对美学研究的认知,为美学理论研究提供实证基础。本文基于Web of Science、CNKI等數据库收录的相关文献,通过与经典美学研究方法的对比,梳理神经美学研究的理论模型,讨论物何以为美、审美的功利性与非功利性、镜像神经元系统、审美移情与共情等神经美学研究的关键议题,并尝试探索相关研究在学校艺术教育与美育方面的价值与不足。

关键词:神经美学 审美功利性 镜像神经元 审美移情

一、引言

长期以来,传统美学研究多依赖于思辨,美学认识论和美学原理大多以笼统抽象的概念为主,缺少实证性的客观依据,在一定程度上降低了审美研究的信效度,削弱了美学理论的解释力和预见性。

随着学科交叉和融合的趋势越来越明显,美学研究逐渐摆脱了哲学形而上的先验思辨方式。1999年,神经生物学家萨米尔·泽基(Semir Zeki)在《内在视觉:有关艺术与大脑的探索》中宣告了神经美学(Neuroaesthetics)的诞生。[1]2002年,神经美学确定了它的正式学科定义:有关人类对艺术作品的思考、创作和鉴赏活动以及对自然现象、社会情感关系及生命形象进行审美认知的大脑神经基础的科学研究。[2]这种美学研究不是从哲学体系建构的需要出发,不是从定义和概念入手,而是从审美实践出发,从审美活动的实际表现和具体环节入手,依靠科学的手段,使每一个论点都建立在科学实证的基础之上。研究者以脑科学为基础,进行了一系列脑科学、神经科学和心理学等实验研究,收集到准确、可靠的实验数据,为审美理论研究提供了实证基础。

神经美学为人们深入认识审美活动的大脑机理和心理机制提供了科学路径和宝贵资料。本文以该学科的主要研究议题与成果为基础,以视觉艺术为切入点,从对美学经典问题的新认识与对美学审美活动的新认知的角度进行理论梳理与分析,并进一步就神经美学研究在学校艺术教育与美育方面的价值与不足进行探讨。

二、美学经典问题的新认知

1.从“美是什么”到“物何以美”

对“美本质”问题的认识和批判是美学研究中的经典问题。西方对美本质的理论探索可分为唯心主义和唯物主义两大流派。唯心主义偏好从精神意识中探索美的本质,如柏拉图的“美的本质就是美的理式”、康德的“美是无目的的合目的形式”、黑格尔的“美是理念的感性显现”和克罗齐的“美是心灵作用于事物而产生的直觉”等。唯物主义则倾向于从事物的客观属性如对称、平衡、秩序、比例等角度切入探索美的本质,其路径大致有三个方面:一是从客观事物的形式中探索,二是从事物间的关系中探索,三是从社会生活中探索。而中国传统文化中对美本质的认识更多强调的是人与自然、人与社会、主观与客观的统一。例如,儒家认为美是道德理想的完满实现,道家认为美是自然无为之道,禅宗则认为美是对世俗痛苦的超脱。中国当代美学对美本质的探讨经历了以吕荧和高尔太为代表的“美是主观的”、以蔡仪为代表的“美是客观的”、以朱光潜为代表的“美是主观和客观的统一”、以李泽厚为代表的“美是客观性和社会性的统一”的四次争论。

随着科学研究的深入,美学研究的范式得以转变。从“美是什么”的本体论研究逐渐演变为对审美活动的人类学理解、发生学研究,围绕着“人类为什么会把客体看作是美的”这一核心问题进行探讨。在神经美学的话语体系中,一切审美活动都是以对事物的知觉为起点,以形成美感体验为终点。想要明白审美活动的性质和机制,必须先厘清知觉和情感的性质和机制。

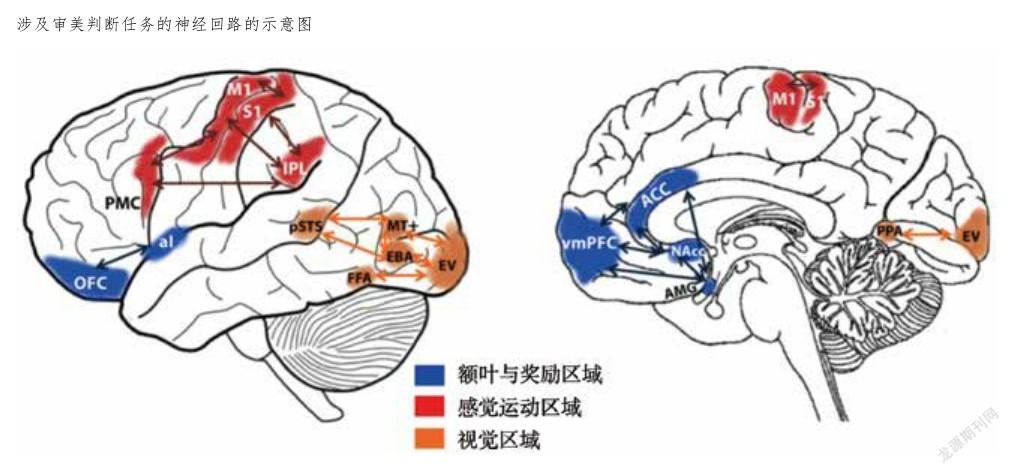

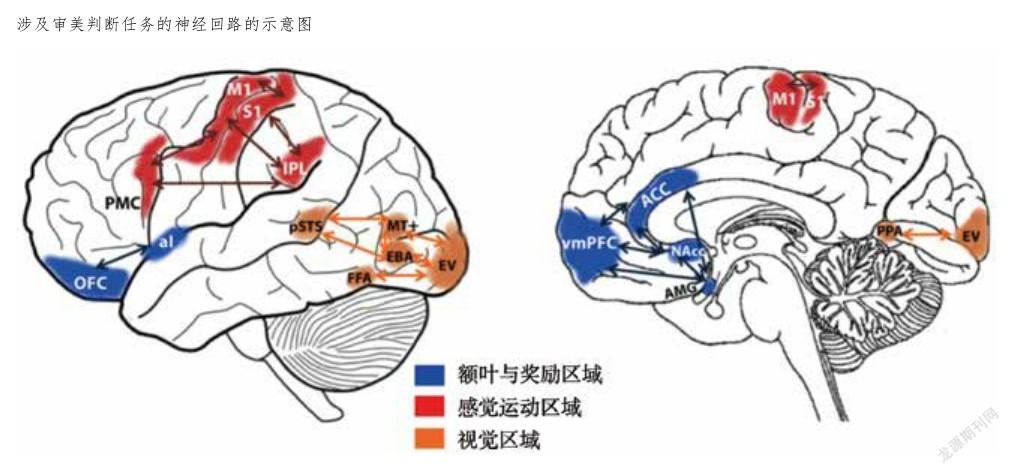

神经美学研究者们对此提出了三种解释。其一,在审美体验过程中所激活的神经奖励网络对“物何以为美”起着决定性作用。安简·查特吉(Anjan Chatterjee)认为大脑运作流程如下:当双眼看到艺术作品时,光线从物体上反射并击中视网膜,转化为电脉冲后通过平行的路径传播至大脑皮层后部直达前额皮层,最终由顶叶和颞皮层提取和处理对象特征。该信息由枕叶的不同部分控制,与情绪在大脑边缘区域相互作用。当人受所见对象触动时,边缘区域的快感或鼓励中心便会启动;当人联想到所见对象的意义时,便触发了颞叶的运作;当人回想审美记忆和经历时,颞叶的内部就联通了,同时掌管情绪的杏仁核用情感润色人的审美记忆。[3]神经影像学研究发现三个功能不同的神经区域(包括前额叶皮质、颞极、后扣带皮层和楔前叶)在审美体验中与皮质区参与审美对象创作和评价判断的活性增加有关。审美也涉及相关注意活动增强的视知觉领域(双侧梭状回、角回、顶叶皮层)。[4]然而,查特吉也提出,虽然大脑结构中有一些区域会参与到审美认知活动中,但并没有一个或几个脑区域是专门负责审美的。也就是说,大脑中并没有一个专门负责审美的脑结构。

其二,个人的主观心理过程和状态参与到对“物何以为美”的认知建构中。托马斯·雅各布森(Thomas Jacobsen)的研究分别从内容、人、情境、分时性和通时性这五个角度进行审美认知的框架建构。其中,从内容角度来看,人类审美过程与很多物体相关,涵盖人工制品的结构性质或内容,而审美内容的不同特征会导致审美认知过程的差异。从人的角度来看,不同审美主体有不同的审美偏好,该差异源于个体差异、群体差异、专家与新手之间的差异。从情境角度来看,审美过程受时间与空间的共同影响,通过心理图式与脚本的方式得以显现。心理图式是表征人类一般知识的一种心理结构。个体的经验不同,对同一个对象的认知也会有不同的结果。在社会知觉时,图式对新觉察到的信息会引起引导和解释的作用,如果大脑里没有解释新信息的图式,则需要形成新的图式。例如,在厕所看到小便池与在博物馆看到杜尚的小便池是完全不同的审美过程,这种由情境引发的心理图式或脚本用于引导特定情境的行为和回忆,因此心理图式可以减少审美的加工负担,正确的情境也会有助于激活审美思考或创作的心理模式。分时性与通时性协同覆盖了整个审美加工过程,随着生物进化、文化演变和个体发展,审美行为会发生变化。而审美评判和偏好也会随时间的推移而改变。此外,审美认知过程中,时尚和个人原因的影响也都与通时性有关。但是,有时审美也不完全受其他因素影响,表现出暂时的稳定性。

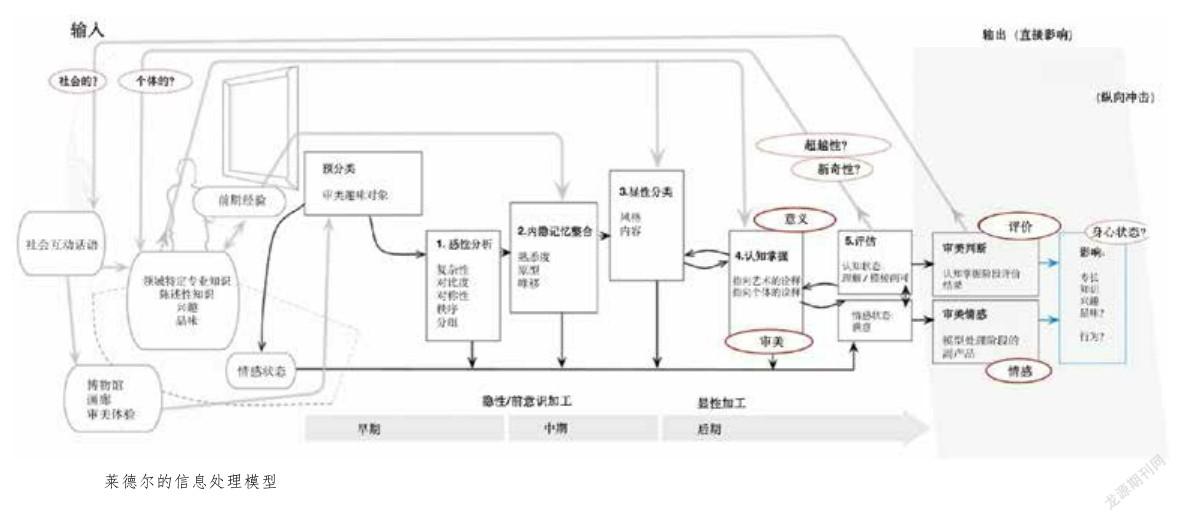

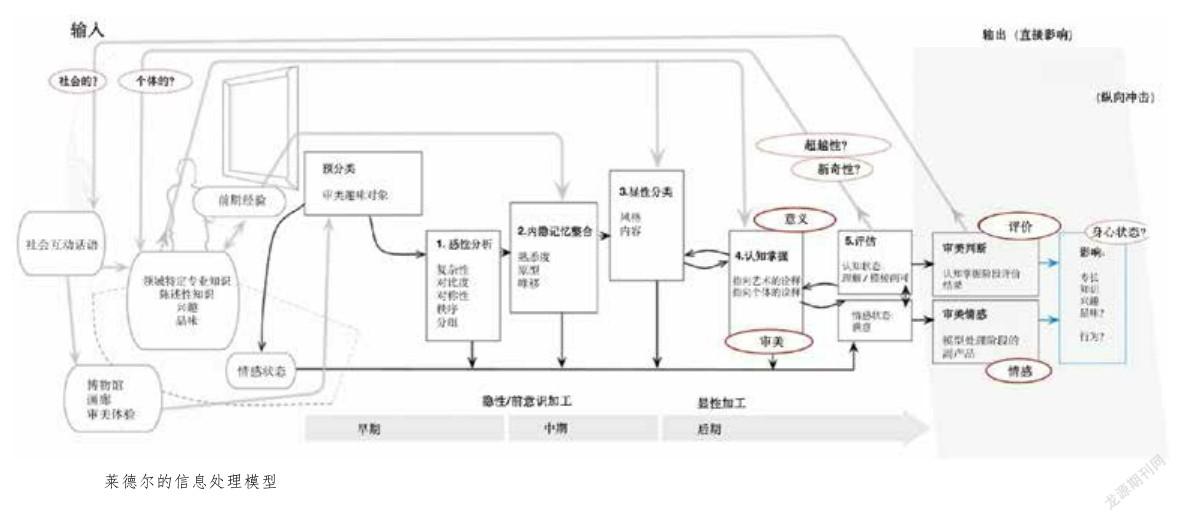

其三,把“物何以为美”的评判模式定义为信息处理模式。赫尔穆特·莱德尔(Helmut Leder)认为审美体验源于几个认知和情感过程之间的相互作用。通过设定许多独特的加工阶段,信息加工模型已成为对艺术感知和审美体验进行实证研究的富有成效的框架。莱德尔模型提出了五个阶段,依次为:进行如形状、对比度等低级视觉特征分析,通过先前的经验、专业知识和观众持有的特定模式来进行内隐记忆整合,按照概念、形式或艺术因素进行显式分类,通过制作或意义发现对现有知识进行解释、关联和链接的认知掌握,在评估中最终形成审美判断和审美情绪的潜力。[5]该模型还区分了“显式”和“隐式”处理。前三个阶段自动发生或几乎不介入意识。在后期阶段,有自我意识或自我参照加工的组成部分,其中感知者评估自我的情感状态,并在达到令人满意的状态后使用此信息停止加工。该模型提出了“审美评价”与“影响”两个输出,主要被解释为成功的视觉或认知处理的结果。该模型还提到了几个输入。例如,内隐记忆整合和外显分类的阶段被认为受先前艺术经验的影响,从而决定人们在第一次欣赏后印象派画家凡·高的作品《向日葵》时脑海中最先反映的是“后印象派作品”“向日葵”还是“凡·高”。以往的经验或专业知识也会影响第二阶段对原型和流畅性的评估,从而影响积极或消极情绪和评估。此模型为审美过程中大脑如何评估或回应艺术作品提供了更为全面的解读,将观看者形成“物何以为美”的审美过程以一种模块化的连续信息处理的形式呈现出来。一方面,该模型低估了体验艺术所涉及的情感过程的复杂性和相关性,且未完全论证审美加工过程中各个组件之间的相互作用方式;另一方面,它带来了对审美体验背后的时间过程的新见解,并有助于澄清与未来实验美学和神经美学研究相关的问题。此外,它还将情感、观众体验和艺术作品形式等诸多因素纳入审美过程中,借助部分来影响最终结果。因此,该模型既可用于对艺术的一般处理进行自上而下、基于机制的评估,也可用于对特定序列的假设进行自下而上、基于经验的测试。

以上研究为艺术工作者提供了两方面的启发。一是建构了新的美学研究话语体系。用科学的实证依据阐释了审美活动的人类学理解、发生学研究,使得美学从美本质的研究转向人们为何会觉得事物美的现实性问题。二是搭建了多元化的研究视角。经由“脑部结构—心理过程—信息处理模式”,更复杂的因素被纳入解释“物何以美”的元问题中,填补了以往研究的空白,为后续的研究奠定了基础。

2.审美的功利性与非功利性之辩

在中西美学史上,“审美的功利性与非功利性”问题一直是众多美学流派持久争论的经典问题。以康德为代表的美学家认为“美具有无目的的合目的性”,即审美不涉及感官上的物质欲求、不涉及特定实用目的的利害关系,由此人们的审美才具有共通感。如果审美夹杂着利害感,就会产生偏爱而不是纯粹的欣赏判断。此后贝奈戴托·克罗齐(Benedetto Croce)、乔治·桑塔亚那(George Santayana)以及许多现代美学家都认为审美不带有直接的实用功利目的,而具有非功利性,有的美学家甚至完全排斥审美的功利性。随着研究的深入,我国当代以李泽厚为代表的一批美学家将这一观点发展为:一方面承认非个人直接功利性是审美的本质特征,另一方面又在美的根源和功用上强调美与人类的社会功利性不可分割。

神经美学的实证研究为该议题提供了更为科学的论据。审美体验是个体审美欣赏过程中对审美对象的主观感受。审美加工过程的每一个阶段都伴随着美感体验的变化。审美体验本质上是情绪体验,其最显著的特点是具有奖赏性质的积极情绪体验。整个审美加工过程自始至终伴随着情绪的变化。审美过程中每一个加工阶段的成功完成都将引发积极情感和自我奖赏体验,并将改变总体情感状态。而审美体验的一个重要特征是审美愉悦,其所具有的奖赏性是人类从事艺术活动的根本动力,因此揭示奖赏的神经机制成了神经美学研究的重要部分。

研究起初以“美的面孔何以能够吸引人”为出发点,将大脑的奖赏机制作为切入点对审美的功利性进行论证。切尔西·沃尔德(Chelsea Wald)认为:美的面孔能够强烈激活人脑中由多巴胺驱动的奖赏回路的神经信息活动,该回路里发挥关键作用的伏隔核(NAcc)称作“快感发生器”;大脑里调控伏隔核活动的一个脑区乃是眶额皮层(OFC),其中心结构负责对审美对象的潜在性奖赏价值进行判断,其外周负责对客观对象的非奖赏性价值做出负面判断或惩罚性体验、逃避性反应。[6]另外,位于大脑边缘系统的杏仁核(AMG)则对具有吸引力的面孔及其他美好的事物产生非线性的正相关反应:对象的吸引力越强,则杏仁核的兴奋性活动也越强烈;反之亦然。它对中性刺激的反应最弱,对负性刺激则同样产生非线性的正相关反应——抑制反应。面部吸引力的研究促使神经科学家重新评估杏仁核的功用。“长期以来,我们一直认为杏仁核多与威胁有关”,纽约大学的神经科学家彼得·门德·西德勒基(Peter Mende Siedlecki)如是说。

与此同时,该研究也促进了神经科学家关于对美的神经反应的了解,开始对其他物体(包括艺术品)的神经反应进行研究。瓦塔尼安·奧辛(Vartanian Oshin)和戈尔·维诺德(Goel Vinod)认为,当人们欣赏美术作品中人物形象的面部并做出直觉判断和情感体验时,其大脑的眶额皮层、扣带回前部、左右侧脑岛、视觉联合皮层等部位分别获得了高水平的激活。不仅是艺术作品中的人物面部形象,其他类型的艺术品同样会激活神经反应。安简·查特吉(Anjan Chatterjee)的实验表明,当人们观看那些具有极强吸引力的摄影、雕塑或绘画作品时,其大脑中的奖赏回报系统得到了高水平的激活,其中包括眶额皮层、伏隔核、腹侧纹状体和杏仁核。[7]原因在于眶额皮层与背侧纹状体被激活,反映了主体针对富有吸引力的面孔所产生的情感效价,即对视觉奖赏的情感期待及效价;扣带回前部和腹侧纹状体被激活,则反映了视觉艺术的奖赏信息对人的情感欲望的满足程度。

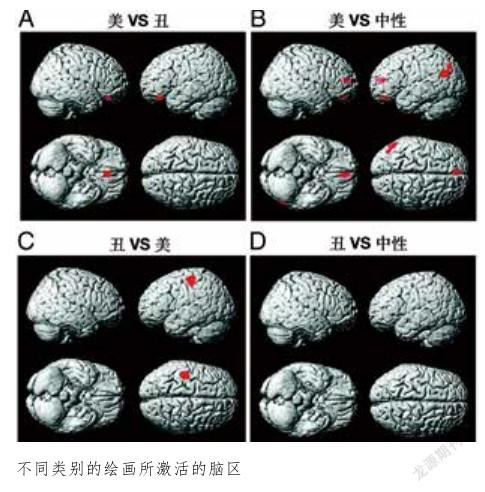

那么,没有特定艺术经验的个体在欣赏抽象的艺术作品时也会有类似的神经反应吗?川端英树(Hideaki Kawabata)和塞米尔·泽基(Semir Zeki)在一项实验中,要求没有特定艺术经验的参试者观看不同类别(抽象、风景、肖像、静物)的绘画作品,并对其做出丑陋、中性、美丽的审美判断。功能性磁共振成像(FMRI)的扫描结果显示,人们在感知不同类别的绘画作品时,大脑会激活不同的视觉区域。但无论绘画类别如何,在感知美和丑的刺激过程中,眶额叶皮层都存在不同程度的参与,而且越美的艺术作品越会使眶额叶皮层活动更加强烈,因此可以得出眶额叶皮层的激活是由美的绘画的奖赏价值引发的结论。[8]

上述研究为我们理解审美接受与审美创造提供了新的视角。从审美接受的角度看,神经美学为人类何以形成审美快乐提供了一种基于神经网络的大脑活动机制,有助于深化我们对审美活动之心脑效应的理性认识,亦为审美发生的功利性提供了实证性的证据。从审美创造的角度看,早在神经美学家探索视觉认知的神经机制前,很多艺术大师的作品中似乎早已包含了这些原理,他们不自觉地模仿视觉神经系统的运行机制进行艺术创作,无意中激活了觀看者大脑中的奖励机制。

三、艺术审美活动的新认知

1.镜像神经元系统

根据马可·雅科博尼(Marco Iacoboni)提出的理论,镜像神经元就是人脑中在人与人之间建立某种神奇联系的细胞。这种感觉就如“当我看到你抓住某物时,我大脑中的相同细胞被激活,所以这几乎就像我在你的脑海中一样”[9]。

这种“读心”的机制用脑科学的话语体系解释就是,每当一个人观察到另一个人所做的动作时,代表该动作的腹侧运动前皮层中的镜像神经元便会被激活。人类大脑中的额下回、布罗卡区、杏仁核及颖上回等结构内均分布着镜像神经元,这些特殊的神经元在参试者观看别人的动作或自己操作这种动作时,都会产生强烈的兴奋性动作电位。该反应标志着参试者对别人的动作意图或情感动机的推测行为(即领会其动作的含义,辨别目的和区分意图)与移情行为。

镜像神经元系统与具身化有着密不可分的关系。大卫·弗里德伯格(David Freedberg)与维托里奥·加莱塞(Vittorio Gallese)对具身模拟与镜像神经元的关系进行了阐释,具身模拟是镜像神经元系统的一个显著特性,即允许我们的身体与他人的身体一起产生共鸣。[10]在随后的研究中,神经科学家研究了镜像神经元在与动作、感觉、情绪以及身体状态中的功能特性。结果表明,前运动皮层中的镜像神经元不仅在执行和观察动作时会激发,而且在想象一个动作时也会激发。这意味着人类不仅用视觉系统感知,还用运动系统感知。通过运动激活,镜像机制允许人类在抽象的表征层次上,即通过具身模拟的方式,体验自己和他人的行为。该理念的提出,标志着美学研究领域向前迈出了重要一步——从以往“非具身化”的审美认知观点转向“移情或身体效应在审美欣赏中发挥着重要作用”的新观点。

由此可见,在人类和灵长类大脑中发现的镜像神经元拥有一种内隐地映射他人动作与情态的功能,有助于我们在自己内心再造出别人的经验、体会别人的情感、理解别人的意图,使人类的社会交往、情感交流具有了大脑心理的内在认知基础,因而被认为是人类共情能力的神经基础。镜像神经元在第二代认知心理学及认知神经科学领域中拥有不可或缺的地位及理论价值,在对艺术作品审美认知的过程中,亦成为描述同理心的神经学基础。

2.审美移情与共情

“共情”(Empathy)最初由英国心理学家爱德华·蒂奇纳(Edward Titchener)从德文“Einfuehlung”翻译而来,这个德文词最早是德国哲学家罗伯特·维舍尔(Robert Vishcher)为美学心理学而创造的,为“触景生情”之意,后来被西奥多·利普斯(Theodor Lipps)引用到心理学领域,意思是“洞察别人的内心深处”。20世纪30年代,朱光潜将其翻译为“移情”“共通感”,20世纪40年代,中国台湾学者将其译为“同理心”,而今心理学界统一采用了“共情”之译。移情活动是人类审美行为之中最重要的环节。其中,共情体验构成了人的移情活动之高阶产物与最终结果,其对主体的审美价值的具身体验、审美经验和审美思维升级等活动都发挥着决定性的感性动力作用。

在神经美学的研究中,审美体验基于同理心并通过对艺术品中所描绘元素的心理和身体模拟而发生。美感是探索性的,涉及智能感知和运动技能,同时通过参考观看者和艺术品之间的关系动态来解释审美体验的出现。例如:观众与艺术品的互动可以被视为参与性的意义建构,其隐含的共同点构成了互动的基线。借鉴发展心理学对共情的研究,审美体验是感知—动作循环(Perception-action Loop)和情感—运动循环(Emotion-motion Loop)的互补过程,通过身体、情感与艺术作品的互动而产生。这些过程使观众的情感能够随着艺术而移动,也被艺术所感动,此为艺术审美过程中的移情与共情。

基于此,英格·布林克(Ingar Brinck)认为,当观众通过身体和情感参与的过程与物理和物质空间中的艺术品互动时,非话语审美体验就会出现,这些过程允许观看者随着艺术品移动或被艺术品感动,所有这些都促进了对艺术品的感知、行动和感觉。知觉、行动、运动、情感是关系动态不可分割的要素。通过在不同时间和空间尺度上运行的两个过程中的交互,感知—动作循环通过指定视觉体验来组织和构建视觉体验,而情感—运动循环产生定性感受的具体意义,调节整体情感和态度。这种区别反映了审美参与的两个基本维度或功能的解释目的。[11]从实践角度来讲,审美经验的加工不是分层的,而是不仅在过程内部存在交互作用,而且在时间上(横向)彼此相继并在同时(纵向)发生的过程之间也存在交互作用。

审美体验是基于运动和方向的身体体验,具有不可避免的情感和评价维度。情感体验激活动态的审美评价过程,因为观众会不断地调整自己的身体动作以保持与艺术品互动的同步。此时的运动和动作是充满价值的,同时也制约着观众对艺术品的感官体验和精神直觉以及整体互动,因此人们会选择将运动转向更大的空间尺度上。例如,参观者在博物馆欣赏艺术作品时,会在作品前不断移动,直到寻找到最佳的审美视角与轨迹。

基于神经美学视角下的审美移情探索,人们可以把与艺术品的接触视为一种以开放性和好奇心为特征的第二人称关系,由此为审美移情(共情)让路。随着观众和艺术品之间的交互展开,观众会注意到艺术品的新方面,并且会出现新的变化模式,从而增加交互的复杂性和饱和度。正如艺术家保罗·克利(Paul Klee)所言:“艺术并不复制可见之物,相反,它能使不可见变成可见。”

四、不足与展望

神经美学是一门相对新兴的学科,意味着其拥有较大的发展潜力。通过Citespace软件对以“神经美学”为关键词进行分析的结果,可以发现该领域的研究热点。上图中各个圆圈的大小表示关键词出现频次的多少,圆圈越大说明相应关键词出现次数越多。节点比较大的关键词分别依次为“认知神经美学”“审美体验”“审美活动”,意味着该领域的研究热点与问题多据此展開。值得注意的是,神经美学对视觉艺术教育的价值很少被讨论。主要原因是由于在课堂上使用脑成像技术既不可行也不可取,因此短期内无法获得能够解释神经元如何在学生之间建立神奇联系的经验证据。但这并不代表神经美学对视觉艺术教育毫无价值。

从研究价值角度看,神经美学的理论模型能够焕发艺术教育尤其是学校美育的新活力。在新文科时代艺科相融的大背景下,神经美学将以何种方式助力艺术教育,是否可以将神经美学的理论模型作为培养学生美术核心素养的新通道等,这些都是值得思考与探索的问题。

从应用价值角度看,神经美学可为学校美育的审美培育提供新的灵感。首先,结合神经美学理论模型,可以衍生出落实审美素养的新路径,即基于人类审美活动的镜像神经元机制,通过概念隐喻与感知运动系统激活多模态的审美共情。其本质是将隐喻的具身性作为理解审美过程的工具。因为无论是鉴赏课还是实践课,课程讲授的过程中都离不开对艺术作品的分析,教师可以将抽象的概念用具象的身体经验来阐释和辅助学生理解。其次,隐喻是人类基于感官经验的思维能力,学生创作过程中审美素养的提升可依靠概念隐喻的可视化表达来实现,例如以“在西兰花森林里和朋友们野餐”“在珍珠宇宙里留下最深的记忆”等蕴含隐喻的趣味语句为创作主题来增强画面的审美性、可读性与创意性,从而进一步激发学生的审美创造力与想象力。

再者,在知识图谱和文献梳理的过程中常见类似“快乐”的积极审美情绪,但审美情感并非仅限于此。因此,未来的研究可适当增加对消极情绪研究的关注度。美学并不仅仅是探讨美的事物与美的情感的一门科学,审美情感往往包含了多种复杂的成分。相较于对积极情绪的大量研究,消极情绪未得到与其价值相应的关注度。审美体验所包含的“甜蜜的痛楚”或“怅然美”体现了人类审美体验的多元结构及两极张力。因此,神经美学不能仅仅研究审美过程中的积极情绪,还需要研究其间的消极性情绪及其神经对应物。

最后,神经美学的研究者多由神经科学家与美学家构成,因此其研究对象大多聚焦于艺术本体,但未来的研究可不局限于此,应逐渐辐射至人类对道德、生命、科技、宗教等领域的审美神经认知机制。它们都是个体生命历程中亲历过的审美情绪的变体,更是人类认知自我的审美境遇。脑科学角度的实证性研究将会为艺术相关领域与产业的发展提供新的路径与价值导向。

(李元欣/首都师范大学美术学院)

注释:

[1]Zeki S. Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain[M]. Oxford: Oxford University Press, 1999:1,12,22,41,99-102.

[2]丁峻,崔宁.当代神经美学研究[M].北京:科学出版社,2018:2.

[3]Chatterjee A, Vartanian O. Neuro- aesthetics[J]. Trends in Cognitive Sciences,2014(7):18,370–375.

[4]Chatterjee A, Vartanian O. Neuroscience of aesthetics[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2016(1):172-194.

[5]Leder H, Belke B, Oeberst A, Augustin D. A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments[J]. British Journal of Psychology, 2004(4):489-508.

[6]Wald C. Neuroscience: The aesthetic brain[J]. Nature, 2015(526): S2-S3.

[7]Chatterjee A, Thomas A, Smith S E, Aguirre G K. The neural response to facial attractiveness[J]. Neuropsychology, 2009(2):135-143.

[8]Kawabata H, Zeki S. Neural correlates of beauty[J]. Journal of Neurophysiology, 2004(4):1699-1705.

[9]Iacoboni M. Imitation, empathy, and mirror neurons[J]. Annual Review of Psychology, 2009(60):653.

[10]Freedberg D, Gallese V. Motion, emotion and empathy in aesthetic experience[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2007(11):197-203.

[11]Brinck I. Empathy, engagement, entrainment: The interaction dynamics of aesthetic experience[J]. Cognitive Processing, 2018(2):201-213.

參考文献:

[1]丁峻,崔宁.当代神经美学研究[M].北京:科学出版社,2018.

[2]赵耀.21世纪美学的跨学科研究:论认知神经美学的理论建构[J].上海文化(文化研究),2019(2).

[3]孟凡君.中西认知神经美学发展的比较[J].社会科学家,2021(3).

[4]周丰.审美体验与移情的神经美学新解[J].学习与探索,2019(7).

[5]Ward C. Neuroscience: The aesthetic brain[J]. Nature, 2015(526).

[6]Vartanian O, Goel V. Neuroanatomical correlates of aesthetic preference for paintings[J]. Neuroreport, 2004(5).

[7]Chatterjee A. Neuroaesthetics: A coming of age story[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 2011(1).

[8]Chatterjee A. The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art[M]. New York: Oxford University Press, 2014.

[9]Jacobsen T. Neuroaesthetics and the Psychology of Aesthetics[M]// Skov M, Vartanian O. Neuroaesthetics. New York: Baywood Publishing Company, 2009.

[10]Jacobsen T. Bridging the arts and sciences: a framework for the Psychology of Aesthetics[J]. Leonardo, 2006(2).

[11]Mastandrea S, Fagioli S, Biasi V. Art and Psychological Well-Being: Linking the Brain to the Aesthetic Emotion[J]. Frontiers in Psychology, 2019(4).

[12]Vessel E A, Starr G G, Rubin N. Art reaches within: aesthetic experience, the self and the default mode network[J]. Frontiers in Neuroscience, 2013(7).

[13]Jacobsen T. Beauty and the brain: culture, history and individual differences in aesthetic appreciation[J]. Journal of Anatomy, 2010(2).

[14]Coburn A, Vartanian O, Chatterjee A. Buildings, Beauty, and the Brain: A N e u r o s c i e n c e o f A r c h i t e c t u r a l Experience[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 2017(9).

[15]Cattaneo Z. Neural correlates of visual aesthetic appreciation: insights from non-invasive brain stimulation[J]. Experimental Brain Research, 2020(1).

[16]Kirsch L P, Urgesi C, Cross E S. Shaping and reshaping the aesthetic brain: Emerging perspectives on the neurobiology of embodied aesthetics[J]. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2016(62).

[17]Liu J L, Lughofer E, Zeng X Y. Toward Model Building for Visual Aesthetic Perception[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2017(2).