制造业集聚促进中国绿色经济效率提升了吗?

2021-02-01张平淡屠西伟

张平淡,屠西伟

(北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875)

一、引言

改革开放四十多年来,中国经济取得巨大成就的同时,也付出了沉重的资源与环境代价,能源消费总量逐年增加,从1978年的5.7亿吨标准煤增加到2019年的48.6亿吨标准煤,巨量能源消费带来了一系列环境污染问题,仅2013年就遭遇了四次广泛而持久的雾霾事件,污染程度和范围前所未有,一些地区的雾霾污染甚至超过100天。(1)数据来源于中华人民共和国生态环境部:http://www.mee.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/。严重的雾霾污染已经威胁到经济的可持续发展和大众健康,据估计,2016年雾霾污染造成的经济损失约占GDP的1%,引致的过早死亡人数占全国的近10%(Maji et al.,2018)。面对严峻的资源和环境挑战,传统经济发展方式已难以为继,必须转向绿色发展,追求经济效率和环境效益的协调和双赢。

产业集聚是推动中国经济发展的一个典型经验事实,不过,现阶段产业发展却面临“内部脱实向虚,外部产业争夺”的挑战。在内部,地方政府在推动经济结构调整、转变发展方式过程中往往将制造业视为高污染、高能耗、事故多的劣质行业,甚至是亟需摆脱的旧行业(黄群慧,2014)。数据显示,2005年开始制造业就业比重开始波动下降,2014—2017 年快速下降了 2.7 个百分点;制造业增加值占比也是持续下降,2012—2016年快速下降了2.7 个百分点,进而引发了对“去工业化”进程过早过快的担忧(黄群慧,2014;黄群慧等,2017;魏后凯和王颂吉,2019;张辉等,2019)。在外部,全球产业新一轮结构性调整还在深化发展之中,发达国家纷纷实施“再工业化”和“制造业回流”战略,中国制造在高端价值链上受到发达国家的阻击,在低端价值链上也受到发展中国家的冲击。为此,转向高质量发展阶段,奋力开启全面建设社会主义现代化新征程,需要审视产业集聚对中国绿色经济效率的影响,从而为贯彻新发展理念、推动绿色发展提供决策参考。

二、文献评述

产业集聚是一种以分工深化为基础的空间组织形式,通过劳动力市场(Labor pool)和中间投入品(Intermediate inputs)共享、知识技术外溢(Technological spillovers)对经济发展产生重要影响(Marshall,1890)。大多数学者都认为,产业集聚通过知识技术外溢、技术进步促进经济效率提升(杜威剑和李梦洁,2015)。不过,威廉姆森假说认为,经济活动的空间集聚在经济发展初期具有促进作用,但达到一定水平之后,这种促进作用会有所消失甚至为负(Williamson,1965)。事实上,产业集聚在产生集聚效应(Agglomeration effects)的同时,也会带来环境污染、资源和基础设施短缺等问题,形成抑制经济效率提升的拥挤效应(Congestion effects),拥挤效应在一定程度上抵消集聚效应(Fujita and Thisse,1996),当拥挤效应足够大且超过集聚效应时,则出现威廉姆森假说中作用消失甚至为负的情况。相应,产业集聚对经济效率的影响在实证检验中并不必然一致(Wang and Wang,2019;Brülhart and Mathys,2008),这种不一致大多归因为不同时期、不同集聚阶段集聚效应和拥挤效应两种力量强弱对比不同(Brakman et al.,1996;Bülhart and Mathys,2008),即集聚对经济效率的影响存在异质性。新经济地理学派进一步指出,产业集聚和经济效率是互为因果的,集聚来源于向心力(Centripetal force)和离心力(Centrifugal force)两种对立力量相互作用的结果,其中,向心力推动要素在空间上集聚,离心力推动要素在空间上扩散(Fujita and Thisse,1996)。

同样,制造业集聚与绿色经济效率也是互为因果的。绿色经济效率是一种考虑资源与环境代价后的综合经济效率(刘耀彬等,2017;林伯强和谭睿鹏,2019),随着对可持续发展、绿色发展、高质量发展的关注,有些实证文献开始讨论经济集聚对绿色经济效率的影响,例如,Liu等(2017)采用中国2004—2013年285个城市数据进行分析,发现东部地区工业集聚对能源效率的影响具有阈值效应,而在中西部地区,工业集聚可以促进能源效率的提高,并且对西部地区的积极影响大于中部地区;黄庆华等(2020)采用长江经济带2006—2016年107个地级市数据进行分析,发现产业集聚促进长江经济带绿色全要素生产率的提高。不过,更多研究讨论经济集聚对绿色经济效率影响的异质性(Wang and Wang,2019;岳书敬等,2015;Chen et al.,2020;Guo et al.,2020)。有些关注产业层面的异质性,例如,胡安军等(2018)以高新技术产业为研究对象、张治栋和秦淑悦(2018)以制造业为研究对象时,均发现产业集聚与绿色经济效率间存在“U”型关系。Zheng和Lin(2018) 则以造纸业为研究对象,认为产业集聚影响了造纸工业的能源效率,但这种效应只有在集聚达到一定水平后才会发生。有些关注城市层面的异质性,例如,Guo等(2020)发现2003—2016年中国东北34个城市产业集聚和绿色发展效应呈现“U”型关系。不过,陈阳和唐晓华(2018)基于中国2004—2015年285个城市数据的研究却发现,制造业集聚与绿色经济效率间呈倒“U”关系。进一步,有些研究开始尝试引入工具变量来识别集聚与绿色经济效率的因果关系。受制于工具变量构造的难度,大多数文献引入考虑地理因素和固定时点的工具变量,例如林伯强和谭睿鹏(2019)将地形起伏度、1933 年城市是否有铁路通过这一虚拟变量作为工具变量。在相关经济集聚与经济效率研究中,多数研究均采用此法。例如,刘修岩(2009)采用1933 年该城市是否通铁路这一虚拟变量作为集聚经济的工具变量,宣烨和余泳泽(2017)将城市海拔作为生产性服务业集聚的工具变量,张万里和魏玮(2018)、宣旸和张万里(2020)构造地理中心度作为集聚经济的工具变量,高苇等(2020)采用1999年的本地电话用户数作为集聚的工具变量。然而,经济集聚是一个发展过程,受时间和空间因素的影响,绿色经济效率也是一个受时间和空间影响的变量,因此,需要从时间、空间两个维度来构造工具变量去精准识别产业集聚对绿色经济效率的影响。

鉴于此,本文创新性地构造时空工具变量,利用2004—2016年中国277个城市面板数据,将绿色经济效率分解为绿色技术进步和绿色技术效率,考察制造业集聚对中国绿色经济效率的影响,并利用门槛模型分析其异质性。此外,考虑到绿色经济效率可能存在时间、空间以及时空双滞后效应,本文进一步构建动态空间滞后模型进行检验。

三、 研究设计

(一)模型设定

制造业集聚对绿色经济效率有重要影响,构建如下计量模型识别两者的因果关系。除制造业集聚(MA)能够影响绿色经济效率(GEE)外,还需控制其他影响因素。参照已有文献研究(Chen et al.,2020;Guo et al.,2020;Dong et al.,2020),确定控制变量包括:外商投资水平(FDI)、人口密度(Pop)、环境规制水平(ER)、经济发展水平(Gdp)、政府干预程度(Gov)、人力资本水平(HC)和产业结构(IS)。为克服遗漏变量问题,还进一步控制城市基础设施水平(Road)、医疗水平(Med)和环境因素,如地区降水(Rain)、日照时长(Sun)、湿度(Hum)与气温(Tem)。

GEEit=β0+β1MAit+β2Xit+υt+μi+εit

(1)

其中,GEEit是绿色经济效率,MAit是核心解释变量,β1是制造业集聚对绿色经济效率作用的参数;Xit代表城市特征变量,β2是参数向量;υt、μi分别是时间和地区固定效应,εit为随机误差项。

(二)主要变量测度

1.绿色经济效率

曼奎斯特罗伯格指数(Malmquist-Luenberger)可以测度包含污染物排放的非期望产出的绿色全要素生产率(Chung et al.,1997)),这种方法可以同时考虑期望产出增加和非期望产出减少,而且SBM方向距离函数能够解决投入产出不足,即非松弛问题,因此,我们采用基于SBM方向距离函数的曼奎斯特罗伯格指数测算绿色经济效率,进一步将其分解为绿色技术进步和绿色技术效率。

绿色经济效率指数(GEE)、绿色技术进步(TC)和绿色技术效率(EC)可以表示为:

(2)

(3)

(4)

(5)

2.制造业集聚

制造业集聚是衡量制造业在特定地理区域中的集中程度,常采用区位熵(Keeble et al.,1991;Cheng,2016)来表征,计算公式如下:

(6)

其中,i为城市,t为时间;xit为城市i制造业就业人数,∑ixit为制造业的总就业人数,∑sxit为城市i的总就业人数;∑i∑sxit为全国总就业人数。

3.工具变量

产业集聚与(绿色)经济效率之间存在很强的内生性(范剑勇,2006)。制造业集聚能够促进经济效率提升(Ciccone,2002;Lin et al.,2011;范剑勇等,2014),这会促进制造业的进一步集聚,不过,所形成的拥挤效应在一定程度上会抑制经济效率的改进(Brakman et al.,2002),也就是说,制造业集聚与绿色经济效率互为因果,传统的OLS估计方法会失效,需要引入工具变量来解决这一内生性问题。

构造工具变量的常用办法是从地理角度出发,这是因为地理上的一些指标是天然形成的,可以认为它们不直接影响研究者所感兴趣的内生变量(如制造业集聚),满足外生性条件。例如,离海港的距离直接影响运输成本,进而影响出口规模,而出口规模的变动直接影响制造业集聚的进程,当出口规模扩大,会加快劳动力、资金向制造业涌入,提高制造业集聚水平,因此,离海港的距离通过影响地区出口规模间接作用于地区制造业集聚水平。

需要注意的是,制造业集聚在时间和空间两个维度上发生演化,而地理距离只是反映了空间维度的变化,无法反映时间维度的变化,也就是说,考虑地理距离的工具变量引入并不能精细识别制造业集聚对绿色经济效率的影响,为此,本文构造时空工具变量,在考虑地理距离的基础上,引入国际原油价格这一外生变量弥补时间维度上的变化。一般而言,企业在选择集聚地时会考虑其与中心市场的距离,以本地市场为主的企业会集聚在市场周围,以国外市场为主的企业会集聚在距离海港较近的地区,从而降低运输成本。与此同时,原油价格变动直接影响企业运输成本,进而影响企业集聚地的选择。因此,将油价和地理因素相结合,构造出在时间和空间上均发生变化的工具变量,应该能够更为精准地识别制造业集聚对绿色经济效率的影响。时空工具变量构造方法如下:(1)原油价格均值(P)。由于国家发改委在成品油定价过程中会参考国际上米纳斯、迪拜和布伦特三种原油的价格,因此,本文计算出样本期内三种原油现货价格的年度均值。(2)地理距离。用距离海港的距离进行测度,分别采用距离最近海港的距离、第二近海港的距离、前三海港的平均距离、前五海港的平均距离和前十海港的距离进行测度。(3)将原油价格均值(P)与地理因素(距离)相乘,得到时空的工具变量。表1列示了五种不同的工具变量构造方法,IV1-IV5分别是地理距离与原油均价P相乘得到。

4.控制变量。

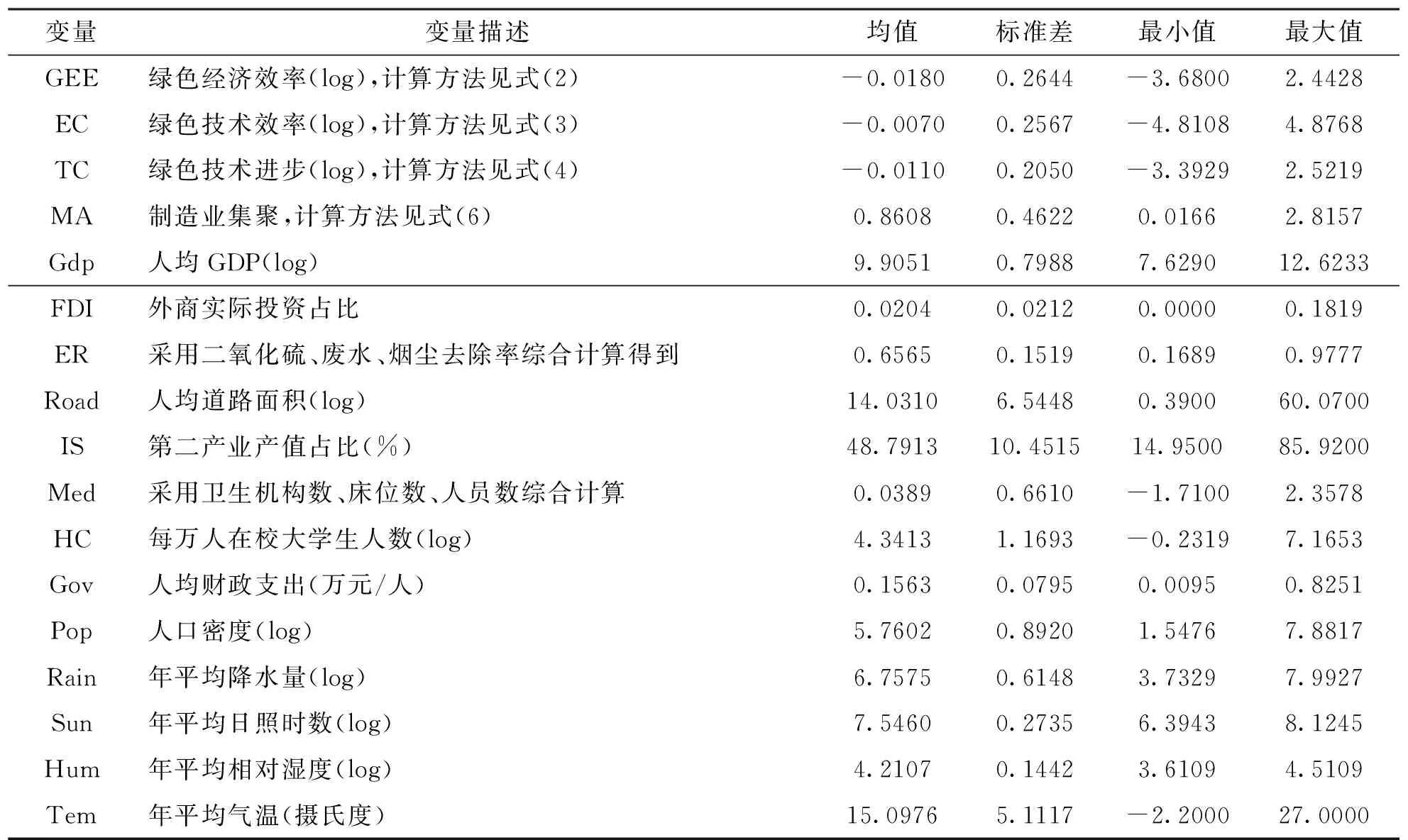

表2给出了相关变量的描述性统计。

(三)数据来源

变量数据主要源于2005—2017历年中国城市统计年鉴,气象数据源于中国天气预报网。米纳斯、迪拜和布伦特三种原油价格数据来源于Wind数据库。对于名义国内生产总值以2002年为基期调整为实际值,外商投资水平按历年人民币的平均汇率进行折算,对于个别缺失数据,本文采用插补方法予以补齐。

研究对象为中国地级以上城市。由于样本期间存在行政区域调整,以及部分城市数据严重缺失问题,故最终选择277个城市作为研究对象。

表1 工具变量构造

表2 变量的描述性统计(2)人口数均以年末总人口计算。

四、实证分析

(一)基准结果分析

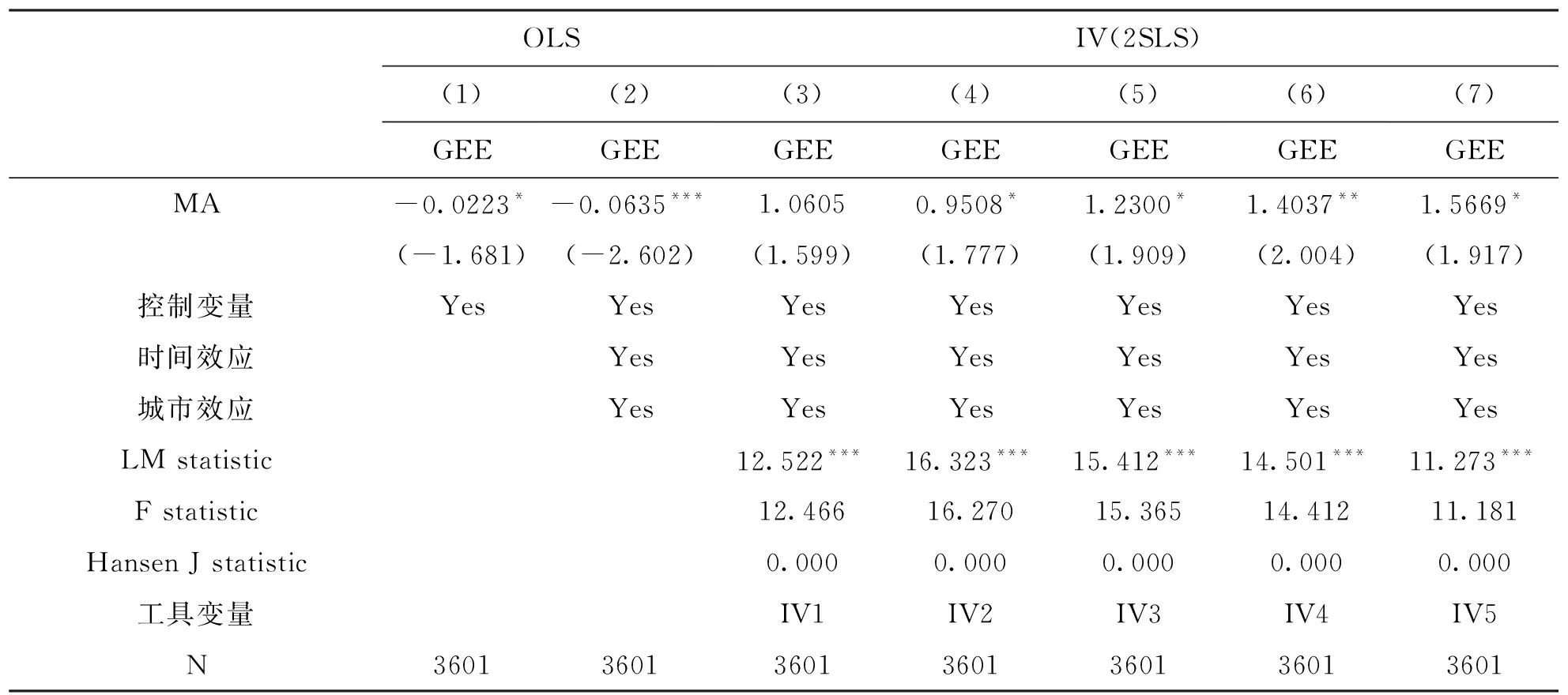

表3报告了制造业集聚对绿色经济效率的估计结果。其中第(1)、(2)列是基于OLS的估计结果,第(3)-(7)列是基于IV-2SLS估计得到的结果。第(1)列没有控制时间、城市固定效应,制造业集聚MA的估计系数为负,且在10%水平上显著,进一步控制固定效应后,第(2)列估计系数的绝对值增大,且显著性提高。由于制造业集聚与绿色经济效率互为因果,内生性问题可能掩盖两者真实内在关系,因此,需要引入工具变量来精准识别制造业集聚对绿色经济效率的影响。第(3)-(7)列分别使用工具变量IV1、IV2、IV3、IV4和IV5,所得系数估计值分别为1.0605、0.9508、1.2300、1.4037和1.5669,除第(3)列估计系数不显著外,其余估计系数均显著为正,这说明在样本期间制造业集聚能够促进中国绿色经济效率的提升。从工具变量检验结果来看,第(3)-(7)列LM统计量分别为12.522、16.323、15.412、14.501和11.273,均在1%的显著水平上拒绝识别不足的原假设,F统计量分别为12.466、16.270、15.365、14.412和11.181,均大于临界值8.963,拒绝弱工具变量的原假设,表明所引入的工具变量是有效的。

从表3第(4)-(7)列估计结果来看,制造业集聚MA的估计结果基本一致,系数估计值在1.2879(3)通过将第(4)-(7)列估计系数平均得到。左右,这意味着制造业集聚每提高0.01个单位,绿色经济效率将提升1.2879%。

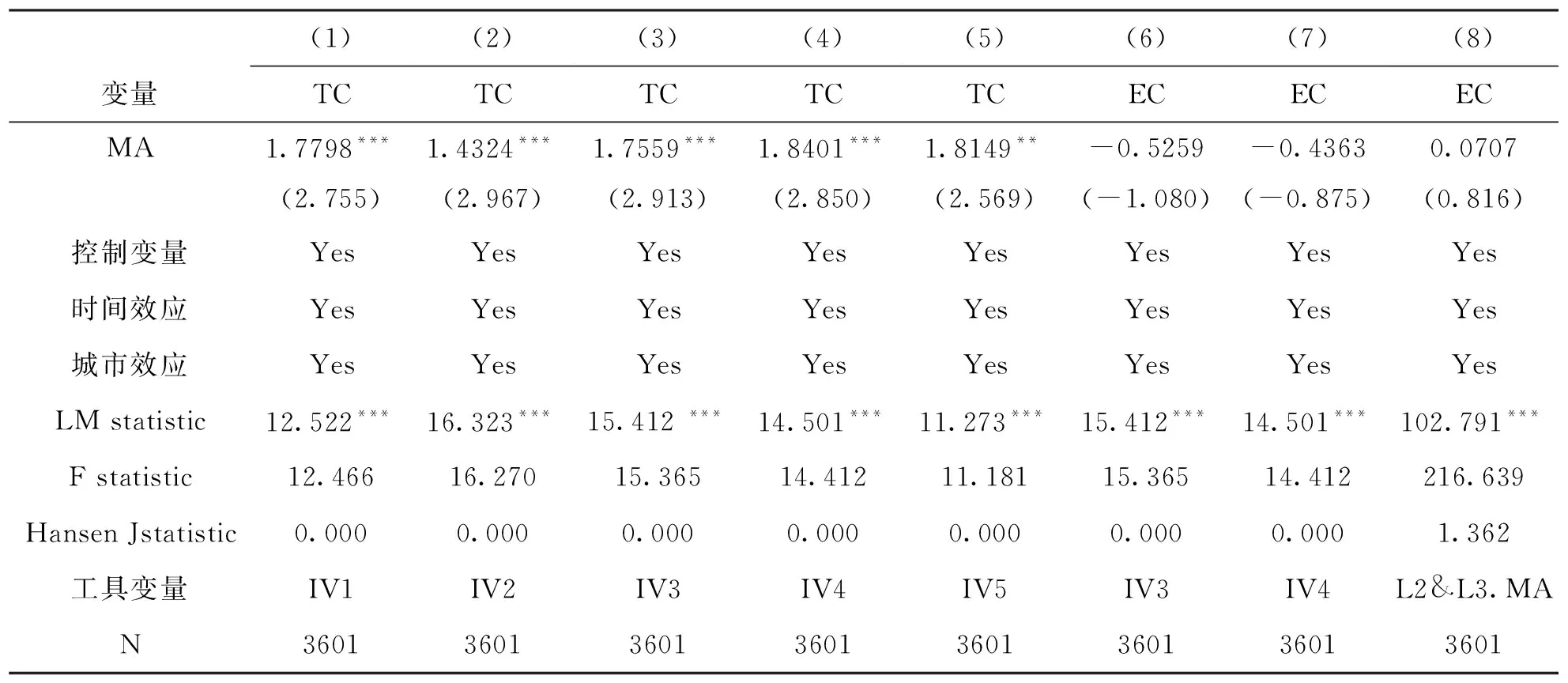

进一步,制造业集聚对绿色经济效率的促进作用是由绿色技术进步(TC)导致,还是绿色技术效率(EC)导致,亦或两者皆有?本文利用工具变量识别了制造业集聚对绿色技术进步和绿色技术效率的因果效应。表4第(1)-(5)列汇报了制造业集聚对绿色技术进步的估计结果,第(6)-(8)列汇报了制造业集聚对绿色技术效率的估计结果。从估计结果来看,第(1)-(5)列MA估计系数分别为1.7798、1.4324、1.7559、1.8401和1.8149,至少在5%水平上显著,LM检验、F检验和Hansen J检验均通过,说明工具变量有效。第(1)-(5)列结果表明,制造业集聚每提高0.01个单位,将会促进绿色技术进步提高1.7246%。(4)通过将第(1)-(5)列估计系数平均得到。同样,第(6)-(7)列利用工具变量识别,发现制造业集聚对绿色技术效率的提升并无显著作用。为了进一步提高统计推断的稳健性,我们利用制造业集聚滞后两期和三期(L2&L3.MA)作为自身的工具变量,然而,第(8)列估计结果依然不显著,也就是说,制造业集聚对于绿色技术效率方面并无明显的促进作用。

表3 制造业集聚对绿色经济效率影响的估计结果

表4 制造业集聚对绿色技术进步和绿色技术效率的影响估计

根据以上分析结果,可以认为,样本期内,制造业集聚对绿色经济效率的提升作用主要是通过绿色技术进步来实现的。事实上,在制造业集聚的过程中,伴随着知识、技术外溢,极大提高了集聚地的技术创新水平,而技术创新是技术进步的主要途径之一(唐未兵等,2014)。

(二)异质性分析(5)由于制造业集聚对技术效率并无显著影响,因此在后续研究过程中我们主要以绿色经济效率和绿色技术进步为研究对象,进行分析。

1.门槛个数检验

提及人文,鼓楼医院可以说从未缺席。建院伊始,首任院长马林便提出并践行“平等对待王子与乞丐”“博爱、仁慈”的办医理念。这便是鼓楼医院人文的历史起点。

基础回归结果初步证实了制造业集聚对绿色经济效率和绿色技术进步的推动作用,但中国不同地区之间差异较大,不同地区特征下制造业集聚对绿色经济效率和绿色技术进步的作用是否存在较强的异质性?为了回答这一问题,本文采用面板门槛模型(Hansen,1999),从数据特征出发,将样本按照城市不同特征划分,进一步对制造业集聚与绿色经济效率和绿色技术进步的关系进行异质性分析。这里分别以控制变量为门槛,构建如下面板门槛模型(6)这里本文仅给出单一门槛的回归模型,多重门槛模型以此类推。模型中大写字母表示参数向量,小写字母仅表示单个变量参数。:

GEEit=b0+b1MAit(Qit<λ)+

b2MAit(Qit>λ)+B3Xit+τi+ηt+εit

(7)

TCit=b0+b1MAit(Qit<λ)+b2MAit(Qit>λ)+

B3Xit+τi+ηt+εit

(8)

其中,i表示城市,t表示时间。Qit为门槛变量,分别以Gdp、FDI、Road、Gov、Pop和IS进行度量,λ为门槛值,τi和ηt表示个体与时间的固定效应,εit为残差项。

在直接进行面板门槛估计之前,需要对门槛变量存在不同门槛值的假设进行检验,检验结果见表5。由表5可知,在以制造业集聚MA为自变量、GEE为因变量的门槛检验中,门槛变量Gdp、FDI、Gov和Pop至少在10%的显著性水平下存在单一门槛值,分别为8.5134、0.0251、0.1301和4.0239,门槛变量Road和IS存在两个门槛值,分别为3.8000和5.9200、21.3100和34.3000。以TC为因变量的门槛检验中,门槛变量Gdp、FDI、Road和IS至少在5%的显著性水平上存在单一门槛值,分别为11.5438、0.0535、4.8500和26.2600,门槛变量Gov至少在5%的显著性水平上存在两个门槛值,分别为0.1971和0.2082。

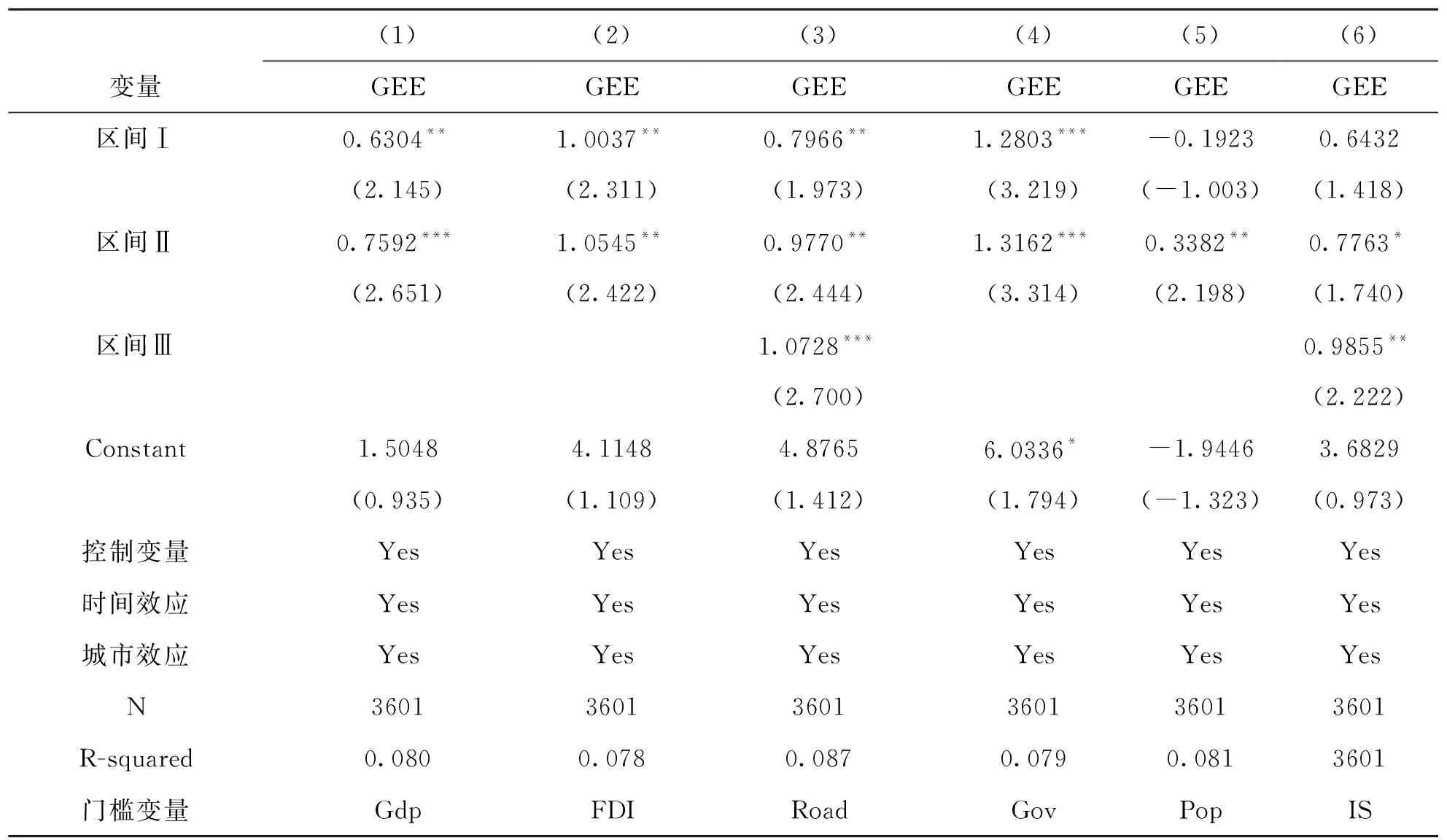

2.门槛回归结果

表6汇报了不同门槛变量下制造业集聚(MA)对绿色经济效率(GEE)的异质性影响。从估计系数来看,经济发展水平(Gdp)、外商投资水平(FDI)、基础设施水平(Road)、政府干预程度(Gov)在不同区间段系数均显著为正,且作用强度随区间段提升而增强,然而,人口密度(Pop)和第二产业比重(IS)在不同区间系数显著性存在明显差异。具体来看,第(5)列结果表明在人口密度小于4.0239时(约每平方公里60人),制造业集聚对绿色经济效率的影响并不显著,这是由于人口密度的提高扩大了本地市场需求,发挥了本地市场效应,从而进一步推动产业集聚(陈心颖,2015),释放集聚效应,促进绿色经济效率的提升;当人口密度处于较低水平时,市场效应受限,导致产业集聚的外部效应有限,进而表现为产业集聚对绿色经济效率的作用不显著。同时,第(6)列结果显示,当第二产业比重维持在较高水平,即34.30%以上时,制造业集聚对提升绿色经济效率的贡献将会更高。这一结论说明稳定第二产业比重,尤其是制造业比重,对于绿色经济效率的提升具有至关重要的作用,经济高质量发展并不等同于忽视制造业发展,提质增效,并不等同于“过度去工业化”,这一论断与黄群慧等(2017)、魏后凯和王颂吉(2019)的观点一致。

表5 门槛值个数检验

表6 制造业集聚对绿色经济效率的异质性影响

同样,制造业集聚对绿色技术进步(TC)的影响也存在异质性,略有不同的是,除在经济发展水平、基础设施水平、外商投资水平和第二产业比重较高地区影响程度更深外,随着政府干预程度的变化,制造业集聚的影响呈现倒“U”型变化。当政府干预程度小于0.1971时(区间Ⅰ内),制造业集聚每提高0.01个单位,绿色技术进步将提升1.4651个百分点;当这种干预程度在(0.1971,0.2082)区间内(区间Ⅱ),制造业集聚的影响达到峰值,为1.5615,此时,若继续增强干预力度(区间Ⅲ内),集聚的影响将会下降到1.4686左右。考虑到以绿色经济效率为研究对象时,政府合理的干预程度在0.1301以上(区间Ⅱ),两相结合,可以推测政府合理干预程度区间应在(0.1971,0.2082)范围内,这一结论说明政府的干预力度应当保持在合理区间,不宜过强也不宜过弱。

表7 制造业集聚对绿色技术进步的异质性影响

五、进一步的讨论

以上分析结果表明,制造业集聚对促进绿色经济效率和绿色技术进步提升具有积极影响。考虑到绿色经济效率和绿色技术进步可能存在时间、空间以及时空双滞后效应,接下来我们基于动态空间计量模型,进一步考察制造业集聚对绿色经济效率及绿色技术进步的影响。需要强调的是,在空间计量模型估计过程中,需要解决潜在联立内生性问题,即传统的空间计量模型能够在一定程度上解决绿色经济效率在空间、时间滞后项以及遗漏变量所导致的内生性问题,却无法解决联立内生性问题(韩峰和阳立高,2020),在本文中则是体现在制造业集聚与绿色经济效率互为因果的内生关系上,导致制造业集聚系数估计可能存在偏差,但本文却提供了一次绝佳的经验检验,由于在工具变量回归中已经克服联立内生性问题,因此若空间计量模型下制造业集聚的估计系数与工具变量下的估计系数保持一致,则可以说明联立内生性并未对空间计量模型的估计结果造成严重影响,从而提高统计推断的稳健性和可信度。

基于空间效应的考虑,现将式(1)扩展为动态空间计量模型,设定如下:

(9)

TCit=d0+d1WTCit+d2TCit-1+d3MAit+d4WTCit-1+D5Xit+υt+μi+εit

(10)

式(9)中W为选取的空间权重矩阵,c1、d1分别为绿色经济效率和绿色技术进步的空间滞后待估参数,c2、d2为表征时间滞后效应的待估参数,c3、d3为制造业集聚的空间滞后待估参数,c4、d4表示被解释变量时间空间滞后项的待估参数,C5、D5表示控制变量的待估参数向量。

(一)空间权重矩阵设计

(二)空间计量估计结果(7)由于在控制时间和空间效应后,距离矩阵和经济距离矩阵下的模型估计并不收敛,无法估计待估参数,因此本文只汇报了邻接矩阵下空间静态、动态滞后模型和静态、动态杜宾模型的估计结果,结果显示在邻接矩阵设定下,制造业集聚的系数与工具变量估计结果高度一致,侧面验证了以邻接矩阵下的空间模型作为统计推断的基础,具有高度的合理性。

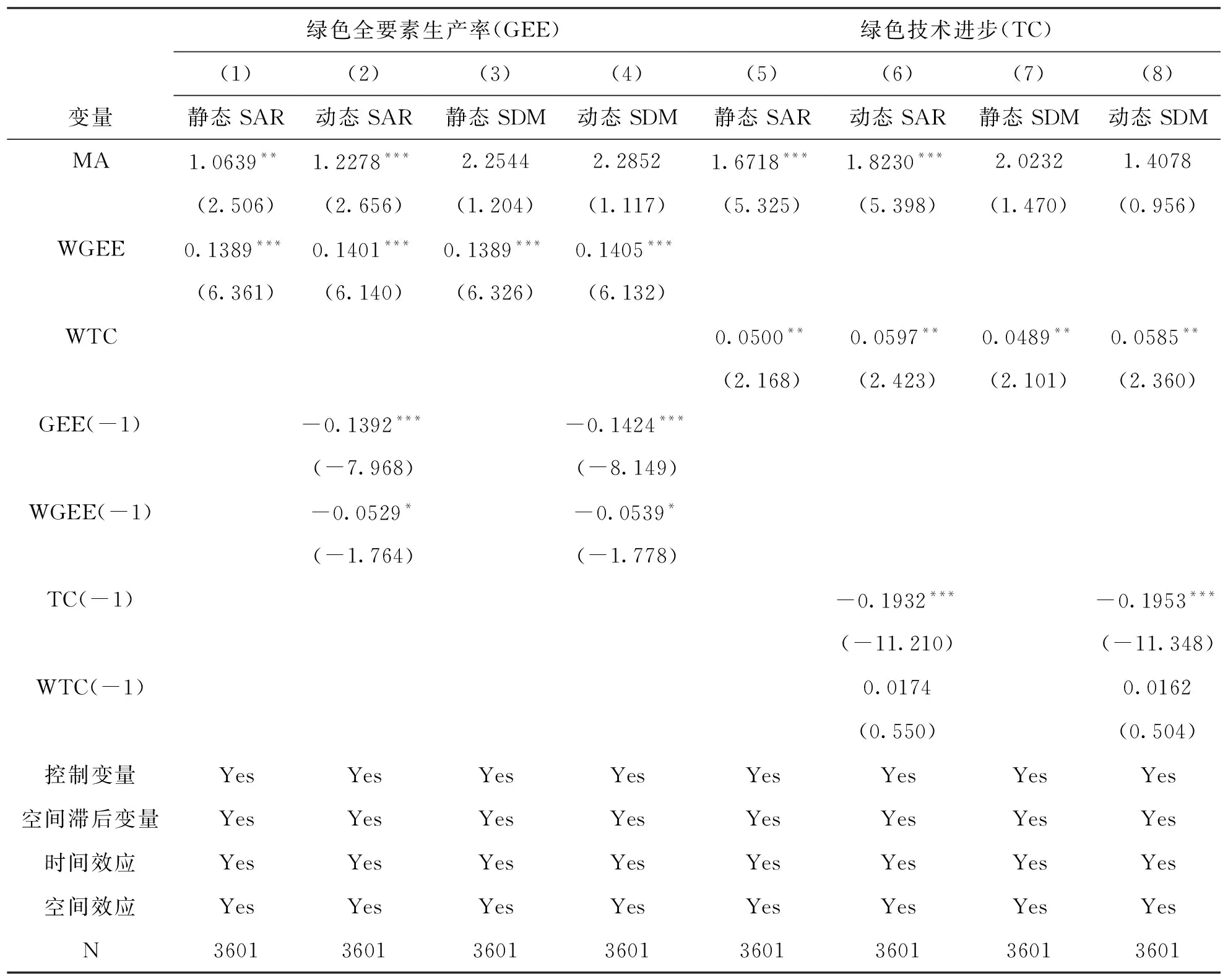

在进行空间计量分析前,需要对模型具体形式进行检验并确定。根据韩峰和阳立高(2020)提出的检验步骤和Elhorst(2014)的空间检验理论确定模型形式为动态空间滞后(SAR)模型。为了说明动态SAR模型估计的合理性,表8还给出了静态SAR模型、静态和动态SDM模型的估计结果作为参照(8)限于篇幅,未列出详细检验结果。。

表8 制造业集聚对绿色经济效率和绿色技术进步的空间影响

从制造业集聚的估计系数来看,静态和动态空间滞后模型下,制造业集聚对绿色经济效率的估计系数分别为1.0639、1.2278,对绿色技术进步的影响分别为1.671、1.8230,估计结果与表3和表4工具变量下的估计结果高度一致,说明联立内生性在本文的空间模型中并未产生严重的影响,动态空间滞后(SAR)模型统计结果真实可信。此外,空间杜宾模型下(SDM)的估计结果均不显著,系数估计值也明显高于工具变量估计下的结果,存在系统性偏差,说明本文采取动态空间滞后SAR模型的正确性。

从表8第(2)列估计结果来看,绿色经济效率空间滞后项WGEE的估计系数在1%的水平下显著为正,意味着绿色经济效率水平的提升在空间上存在正向空间溢出效应,即在绿色经济效率水平高的地区邻近集聚。绿色经济效率时间滞后项GEE(-1)系数显著为负,表明城市在绿色经济效率提升过程中存在动态调整机制,会及时根据上期发展状况在当期进行调整和纠正。时空双滞后变量WGEE(-1)系数显著为负,表明城市上一期地理相近地区较低的绿色经济效率反而会促使本地区当期绿色经济效率的提升。这一结论与邵帅等(2016)有关雾霾的研究结果类似,他们的研究显示上一期周边地区污染严重会降低本地区当期的污染水平,并将其归结为“警示效应”。本文同样认为上一期邻近地区绿色经济效率对本地区当期绿色经济效率提升具有“警示效应”,即面对周边地区较低的绿色经济效率,本地区出于环保部门的监督、地方官员政绩的考核以及公众对经济高质量发展的诉求,可能将其视为“前车之鉴”,而在随后的经济发展过程中更加兼顾环境保护与经济发展,提高绿色经济发展效率,以避免成为“反面案例”。

从表8第(6)列的估计结果来看,绿色技术进步空间滞后项(WTC)系数同样显著为正,时间滞后系数TC(-1)显著为负,说明绿色技术进步同样存在空间正向溢出效应以及动态调整机制,区别仅在于绿色技术进步的时空滞后项WTC(-1)系数并不显著。

六、 结论与启示

转向高质量发展阶段,要贯彻新发展理念,追求经济效率和环境效益的协调和双赢。本文构造时空工具变量,将绿色经济效率分解成绿色技术进步和绿色技术效率,以精准识别制造业集聚对绿色经济效率的影响。利用2004—2016年城市面板数据的实证发现,制造业集聚能够促进中国绿色经济效率的提升,这种促进作用主要通过绿色技术进步而实现。基于门槛模型的异质性分析也很稳健,进一步的动态空间滞后模型估计结果表明,绿色经济效率和绿色技术进步的提升在空间上存在正向溢出效应,在时间上存在动态调整机制。

基于上述结论,得到如下政策启示:

第一,巩固制造业集聚基础和优势,发挥制造业集聚促进绿色经济效率提升的积极作用。本文的实证检验表明,制造业集聚能够促进中国绿色经济效率的提升,而且,基于门槛模型的异质性分析也很稳健。也就是说,贯彻新发展理念,巩固制造业集聚基础和优势,能够实现经济效率和环境效益的双赢,而过早过快“去工业化”或许不仅不能缓解生态环境挑战,还有可能抑制经济效率改进。短期来看,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,不仅严重扰乱全球供应链,对中国经济也产生巨大的短期冲击,相应,维护全球供应链、稳定经济发展,不能过快“去工业化”,以防止制造业萎缩。长期来看,转向高质量发展,不能再依靠传统粗放式经济发展模式,而是需要寻求新的发展动力,即提高绿色经济效率。因此,应该稳步推进制造业合理有序集聚,推进制造业攀登产业链和价值链高端,提高制造业发展的质量和效益。

第二,巩固提升自主创新能力,释放制造业集聚对绿色经济效率的促进作用。本文实证表明,制造业集聚对绿色经济效率的促进作用主要通过绿色技术进步实现,绿色技术效率的作用尚不显著。在制造业集聚过程中,集聚所带来的资源往往流向企业研发创新等领域,这在有力促进企业创新、提高生产技术进步的同时,忽略了技术效率的投入和改善。因此,在强化创新投入的同时,要破解阻碍绿色技术效率作用发挥的体制机制,要引导集聚资源合理有序向效率领域流动,改善技术管理水平、改进生产工艺,最终实现制造业集聚对绿色技术进步和绿色技术效率的双重促进作用。

第三,夯实集聚基础,防范“过度去工业化”。异质性分析结果说明,不断完善基础设施建设,扩大市场容量,加大外资引入力度等,能够有效提升制造业集聚的影响程度。因此,制造业集聚不仅需要产业在空间上专业化发展,还需要社会经济等各方面因素协同发展,齐头并进,最大程度地夯实集聚基础,抑制因集聚规模扩大而产生的拥挤效应,充分发挥产业集聚的集聚效应。同时,需要注意的是在人口密度低的地区,制造业集聚的促进作用并不显著,因此保持合理的人口密度,促进人口集聚十分必要;此外,第二产业比例过低,将极大限制集聚作用的发挥,因此稳定第二产业比重,防范“过度去工业化”趋势,对于提高绿色经济效率至关重要。

第四,促进区域绿色经济合作发展,有效形成绿色发展合力。绿色经济效率的正向空间溢出效应和空间集聚特征,意味着单边绿色经济发展可能因溢出效应而变得事倍功半,因此有必要深入推进区域绿色发展合作和一体化。区域绿色发展合作和一体化能够进一步破除区域之间的行政藩篱,充分促进各集聚要素在行业之间、区域之间高效流动,最大程度地降低溢出效应在传播过程中的效率损失,使得区域内城市能够充分转化和吸收各主体的溢出效应,形成绿色发展的区域合力,这就要求政府运用组织和制度资源打破行政区域的界限,共同规划绿色经济发展的方案。

需要进一步说明的是,本文实证结果肯定了制造业集聚对绿色经济效率的正向作用,与现有的很多研究中非线性、负向作用的结论存在较大差异。本文认为可能原因是:其一,现有文献多以相关性研究为主,探讨产业集聚与绿色经济效率的相关关系,而本文侧重于因果关系的研究,研究角度不同,导致结论可能存在差异;其二,不同产业集聚和不同集聚时期,集聚所产生的外部性大小不同,进而导致集聚对结果变量的作用方向存在差异,因此在后续实证研究过程中,要适当考量所选产业的代表性、特殊性,把握好研究结论的“外部有效性”和“内部有效性”。当然,本文的研究仍存在一定的不足,如目前的研究样本仅停留在城市层面,若能进一步将数据细化到企业层面,分析各行业集聚对绿色经济效率的影响,将有助于对比分析不同行业集聚所产生的外部性大小。