显微镜下夹闭治疗脑动脉瘤的临床疗效及护理干预方法

2021-01-30王莉莉

王莉莉

(辽宁省丹东市第一医院神经外科,辽宁 丹东 118000)

脑动脉瘤是一种发病率较高的颅内肿瘤,是导致患者蛛网膜下腔出血的主要原因,病死率和致残率高,对患者的生命安全造成严重威胁[1]。传统疗法通过血管造影进行血管内栓塞术,可获得一定的效果,但容易复发。一旦患者出现头痛、喷射性呕吐、肢体抽搐的严重症状,意味患者可能会出现破裂性出血,患者的病死率和致残率也会因此而明显增高[2]。自20世纪60年代以来,显微镜外科技术在脑外科领域中逐渐被应用,给脑动脉瘤的治疗带来了新契机[3]。显微镜下施行夹闭术可在清晰观察脑内主要血管的前提下,对瘤体血流进行夹闭阻断,从而改善脑血管痉挛,改善患者的预后情况。本文主要研究在脑动脉瘤患者中应用显微手术夹闭术治疗的效果,并将其与临床传统开颅手术的治疗方法进行比较,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2015年5月至2019年1月,研究对象为50例脑动脉瘤患者,纳入标准:均经头颅CT血管造影和数字减影血管检查确诊;运动功能正常,手术前Hunt-Hess分级为0~Ⅲ级[4];全部患者及其家属均签署本研究知情同意书。排除标准:癫痫史、心脏手术史、颅骨缺损手术史、手术前生理指标异常、血液疾病者等。50例患者中,男性患者30例,女性患者20例,年龄55~82岁,平均年龄为(60.21±5.32)岁,瘤体直径为0.60~2.50 cm,平均瘤体直径为(1.82±0.63)cm。根据手术方法的差异分为观察组(n=25,采取显微手术夹闭术进行治疗)和对照组(n=25,采取传统开颅手术进行治疗)。观察组中,男性、女性患者比例为15∶10,最小年龄55岁,最大年龄82岁,平均年龄为(60.32±5.32)岁,瘤体直径为0.60~2.50 cm,平均瘤体直径为(1.91±0.63)cm;对照组中,男性、女性患者比例为15∶10,最小年龄55岁,最大年龄82岁,平均年龄为(60.28±5.32)岁,瘤体直径为0.60~2.50 cm,平均瘤体直径为为(1.78±0.57)cm。两组患者一般资料比较无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 观察组 采取显微手术夹闭术进行治疗。对患者按照常规进行气管插管,给予静脉复合麻醉,入路方向为Yasargil翼点,操作如下:解剖侧裂池,打开视交叉池,释放脑脊液,此时需回缩脑组织,充分将动脉瘤显露于视线中,进行夹闭。待完全夹闭后,使用棉片湿敷载瘤动脉,将尼莫地平(拜耳医药保健有限公司;国药准字H20003010)进行静脉泵入。

1.2.2 对照组 采取传统开颅手术进行治疗。对患者进行气管插管全身麻醉,翼点入路作头皮切口,额颞部弧形切口,分开肌肉后显露局部颅骨,用钻或者铣刀取下直径5~8 cm的骨瓣,在脑组织的间隙中找到脑动脉,用脑动脉瘤夹夹闭动脉瘤脑动脉。

1.3 护理方法

1.3.1 术前护理干预 手术前由责任护士对患者进行探视,了解患者的基本情况,指导患者完成各项检查,向患者耐心解释各项检查的作用和必要性,取得患者和家属的理解,提高患者的治疗依从性。同时对患者进行术前健康教育,使患者了解显微镜下夹闭术、血管栓塞术的优势、操作过程、注意事项、配合事项等,让患者提前做好心理准备。对患者进行心理疏导,可以采取解释、暗示、共情等方式,提高患者手术的信心。

1.3.2 术后护理干预 术后对患者的生命体征进行密切观察,调高患者床头15°~30°,帮助患者定时翻身,指导患者正确咳嗽,以免用力咳嗽牵扯伤口[5]。按摩患者肢体,促进肢体血液循环,避免压疮形成。告知患者手术成功,通过图片、影像学报告使患者了解术后注意事项、并发症风险、处理的方法,让患者提前做好心理准备。可以播放柔和的轻音乐,帮助患者保持平和的心态,有助于患者情绪状况。术后,待患者生命体征平稳时可鼓励患者进行床上活动,帮助患者促进全身血液循环和减轻疼痛感,有助于减少下肢深静脉血栓的形成。术后,在吸痰时、拔除气管前患者容易出现躁动反应,可根据遗嘱给予镇静药物。对患者对侧肢体的活动、感觉、精神状态、意识状态、瞳孔反应、语言交流状况进行观察,如患者清醒延迟或清醒后又出现躁动反应、意识昏迷症状,需警惕脑出血的风险。如患者出现伸舌偏斜、对侧肌力减弱、难以鼓气症状,需立即进行处理,严格控制患者入水量,每日低于2500 mL。术后使用尼莫地平需足量、全程持续使用(40~60 mg,每日3次,持续1个月)。对患者的血细胞比容进行监测,维持在30%~35%,确保脑组织的有效灌注[6]。严格控制输液速度,保持患者血压、血流平稳,否则易引发患者肺水肿。指导家属掌握帮助患者翻身扣背的方法,帮助患者及时排痰,避免引发肺炎。

1.4 观察指标 比较两组患者的治疗有效率、治疗前后的基质金属蛋白酶2(matrix metalloproteinase 2,MMP-2)水平、平均手术时间、术中出血量、术后恢复时间、破裂率、致残率和病死率。

1.5 疗效判断标准 分为显效、有效和无效3种。显效为患者脑内的瘤体完全消失,并且神经功能恢复良好,与常人无异;有效为患者脑内的瘤体体积有明显缩小现象,并且神经功能得到一定改善;无效为患者脑内的瘤体体积无明显变化,并且神经功能也无变化[7]。

1.6 统计学方法 本文所得数据用SPSS20.0统计学软件进行统计分析,计数资料(治疗有效率、破裂率、致残率和病死率等)用[n(%)]表示,采用χ2检验;计量数据(MMP-2水平、平均手术时间、术中出血量、术后恢复时间等)用()表示,采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗有效率比较 观察组25例患者中,显效20例,有效3例,无效2例,治疗有效率为92.00%;对照组25患者中,显效16例,有效6例,无效3例,治疗有效率为88.00%。两组数据比较有统计学意义(χ2=7.018,P<0.05)。

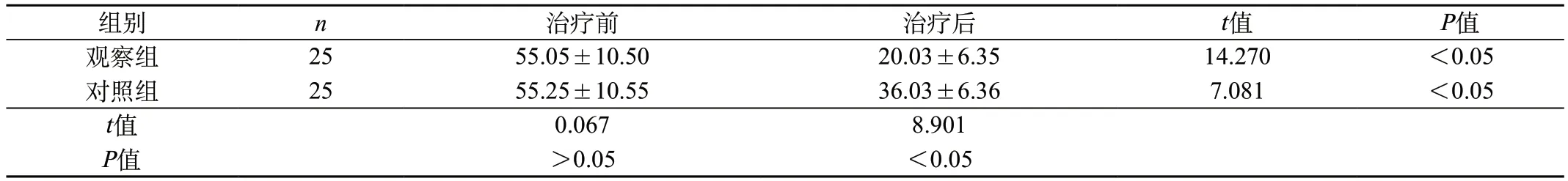

2.2 两组患者MMP-2水平比较 治疗前,两组患者的MMP-2水平比较无明显差异(P>0.05);治疗后,两组患者的MMP-2水平明显降低,其中观察组患者的MMP-2水平显著低于对照组,差异有统计学意义,P<0.05。见表1。

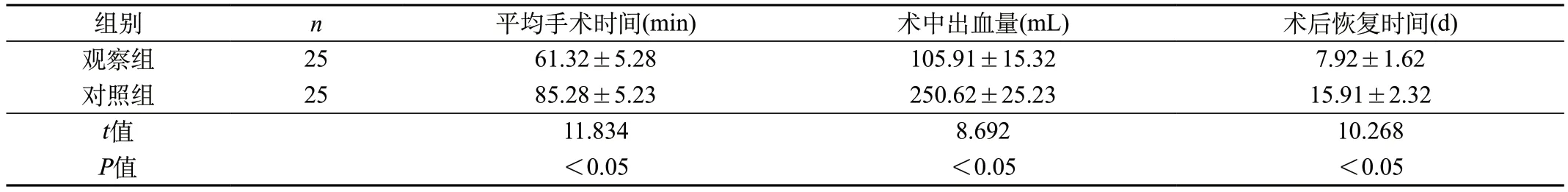

2.3 两组患者手术时间、术中出血量、术后恢复时间比较 观察组患者的平均手术时间[(61.32±5.28)min]、术中出血量[(105.91±15.32)mL]、术后恢复时间[(7.92±1.62)d]明显少于对照组[(85.28±5.23)min、(250.62±25.23)mL、(15.91±2.32)d],两组比较有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者治疗前后的MMP-2水平比较(ng/mL,)

表1 两组患者治疗前后的MMP-2水平比较(ng/mL,)

表2 两组患者手术时间、术中出血量、术后恢复时间比较()

表2 两组患者手术时间、术中出血量、术后恢复时间比较()

2.4 两组患者破裂率、致残率和病死率比较 观察组破裂3例(12.00%)、致残0例、病死率0例;对照组破裂率5例(20.00%)、致残率0例、病死率0例。两组患者数据比较无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

在临床中,脑动脉瘤是导致患者蛛网膜下腔出血最为主要的因素之一,具有病死率高、致残率高的特点,属于一种发病率较高的颅内肿瘤。自20世纪60年代以来,显微镜外科技术在脑外科领域中逐渐被应用,给脑动脉瘤的治疗带来了新契机。显微镜下施行夹闭术可在清晰观察脑内主要血管的前提下,对瘤体血流进行夹闭阻断,及时清除蛛网膜下腔中存在的积血及血肿,可有效避免患者颅内动脉瘤出现破裂出血的情况,一定程度上能够缓解因继发性出血导致的脑血管痉挛症状,改善患者的预后。夹闭后,肿瘤血供量减少,出血量能得到有效控制,对改善手术视野的清晰度具有一定积极作用,可缩短患者的手术时间,提升瘤体的切除率[8-10]。本研究中,患者应用显微镜下夹闭术进行治疗后,手术时间明显缩短,治疗费用也显著更低,一定程度上缓解了患者家庭的经济压力,能促使患者加速康复。由于显微外科手术的技术要求较高,需要医师具备丰富的经验与操作水平,且手术风险高,需要给予积极护理干预。本研究对患者施行术前心理护理、术后心理护理、并发症预防护理措施,大大提高了患者手术的安全性。另外,手术方法的选择,需综合多方面因素进行考虑,如患者的身体状况、患者家庭经济状况、患者年龄及生活环境等,在保证手术疗效的前提下,为患者选择最为合适的治疗方法。

综上所述,脑动脉瘤患者采用显微镜下夹闭术治疗,可以获得确切的疗效,能有效提高患者治疗有效率,缩短患者手术时间及术后康复时间,减少术中出血量。