神经电生理监测在颅内动脉瘤血管内治疗中的应用

2021-01-30张柏林张震宇邹敏刚曾海兰黄锦庆周小平杨瑞金蒋秋华

张柏林 张震宇 邹敏刚 曾海兰 黄锦庆 周小平 杨瑞金 蒋秋华

南昌大学附属赣州医院神经外科,江西赣州 341000

神经电生理监测(neuroelectrophysiological monitoring,NPM)可以间接测量局部脑血流并检测有无局部缺血及感觉、运动传导通路受损,已广泛应用于颅内肿瘤、脊柱外科手术中[1-2]。颅内动脉瘤血管内治疗过程中可发生脑缺血、栓塞事件,严重者可导致神经功能障碍,甚至死亡。本研究在颅内动脉瘤血管内治疗中采用多模式NPM,评估NPM 在颅内动脉瘤血管内治疗中的有效性、安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年10月~2018年6月于南昌大学附属赣州医院神经外科行血管内治疗的112例颅内动脉瘤患者作为研究对象,依据术中是否采用NPM 将其分为监测组(42例)与未监测组(70例)。监测组中,男18例,女24例;年龄41~70岁;Hunt-Hess分级:Ⅰ级10例,Ⅱ级17例,Ⅲ级15例;单发动脉瘤40例(后交通动脉瘤14例,前交通动脉瘤7例,大脑前动脉瘤1例,大脑中动脉瘤3例,颈内动脉床突旁动脉瘤7例,脉络膜前动脉动脉瘤1例,基底动脉动脉瘤3例,大脑后动脉瘤1例,小脑后下动脉动脉瘤3例),多发动脉瘤2例(1例双侧后交通动脉瘤,1例右侧颈内动脉眼段动脉瘤、左侧大脑中动脉瘤;只治疗责任动脉瘤,非责任动脉瘤后期治疗或保守观察);动脉瘤直径:<5 mm 8例,5~<15 mm 28例,15~<25 mm 6例。未监测组中,男30例,女40例;年龄43~74岁;Hunt-Hess分级:Ⅰ级13例,Ⅱ级24例,Ⅲ级33例;单发动脉瘤67例(后交通动脉瘤23例,前交通动脉动脉瘤11例,大脑中动脉瘤6例,颈内动脉床突旁瘤10例,大脑后动脉瘤4例,基底动脉动脉瘤4例,小脑后下动脉动脉瘤8例,小脑上动脉动脉瘤1例),多发动脉3例(1例右侧后交通动脉瘤、左侧小脑后下动脉动脉瘤,1例右侧颈内动脉床突旁瘤、左侧后交通动脉瘤,1例基底动脉顶端动脉瘤、右侧大脑中动脉瘤);动脉瘤直径:<5 mm 13例,5~<15 mm 42例,15~<25 mm 15例。两组患者的的性别、年龄、Hunt-Hess分级、脉瘤类型及动脉瘤直径等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①明确诊断为动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者;②Hunt-Hess分级Ⅰ~Ⅲ级。排除标准:①资料不完整;②既往行脑动脉治疗;③合并烟雾病、动静脉畸形等其他需治疗的血管性病变者;④一次手术处理多个脑动脉瘤;⑤夹层或梭形动脉瘤、血泡样动脉瘤;⑥伴有严重其他系统疾病。本研究经南昌大学附属赣州医院医学伦理委员会审核批准。

1.2 方法

1.2.1 麻醉及手术方法 监测组患者麻醉方式采用全身麻醉,采用芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司,产品批号:01E03023A3)、维库溴铵(浙江仙琚制药股份有限公司,产品批号:200801.2)、丙泊酚(广东嘉博制药有限公司,产品批号:5A200555)诱导麻醉,以丙泊酚、瑞芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司,产品批号:00A05131)、芬太尼维持,依据监测方式调整肌松剂剂量。由两名术者实施脑动脉介入治疗,以Seldinger技术经右侧股动脉穿刺置动脉鞘,行全脑血管造影评估脑血管及动脉瘤特点。栓塞采取机械解脱性微弹簧圈(美国,EV3 公司,强生公司),宽颈动脉瘤患者应用支架辅助栓塞技术,采用Solitaire 支架(美国,EV3 公司)或Enterprice 支架(美国,强生公司)。监测组24例采用支架辅助治疗,未监测组33例。操作结束后拔除管鞘并加压包扎股动脉穿刺点,右侧下肢制动24 h。术中电生理监测师与手术医生及时沟通,根据NPM变化结果迅速找出脑缺血原因,并采取干预措施。术后依据临床指南进行治疗,依据颅内出血量行腰椎穿刺术,缓慢释放血性脑脊液,使用颅内支架置入者术后口服氯吡格雷(法国,赛诺菲制药有限公司,产品批号:AA645)、阿司匹林肠溶片(德国,拜耳医药保健有限公司,产品批号:BJ52684)4~6 周,单一服用阿司匹林肠溶片至少1年。未监测组采用麻醉方法同监测组,术中不应用NPM,手术操作方法、术中使用材料及术后治疗等同监测组。1.2.2 NPM 方法 采用NPM 系统(美国Noglet 公司),根据动脉瘤部位,进行多模式电生理监测。按国际脑电学会制定(10-20)记录系统。①体感诱发电位(somatosensory evoked potential,SEP)监测:电极置于上肢和下肢的体感代表区C3′/C4′、CZ 区,参考电极置于前额FPz。以连续单个脉冲电刺激腕部正中神经及踝部胫后神经,刺激频率3 Hz,带通30~500 Hz,平均叠加200次。②运动诱发电位(motorevoked potential,MEP):根据脑电的10/20 系统,采用C3、C4 前2 cm互为刺激点,或C1、C2 前2 cm 互为刺激点,于上肢拇短展肌和下肢收肌放置记录电极,5~8个单刺激短串电刺激模式,刺激时程50 ms,间歇1~2 ms,带通30~3000 Hz,分析时间100 ms。③头皮脑电图(elec troencephalography,EEG)监测:记录电极置于F3、F4、O3、O4、C3′、C4′,低切滤波为0.5 Hz,高切滤波为30~50 Hz,走纸速度30 mm/s。④脑干听觉诱发电位(brainstem auditory evoked potential,BAEP):内置式耳机短声刺激,双侧乳突A1/A2 皮下针电极记录,Cz 为作为参考电极;刺激强度90~100 dB,刺激频率11.7 Hz,滤波150~1500 Hz,时限0.1 ms。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组患者术后24 h 内新发神经功能障碍发生情况及术后6个月的预后情况,记录监测组的术中NPM 变化及术后情况。

①NPM 异常标准。SEP 预警标准:以麻醉后40~50 min 上肢N20、P25 及下肢P37、N45 电位波幅及潜伏期为基线,波幅降低50%和(或)潜伏期延长10%以上[3];BAEP 预警标准:Ⅰ、V 波波幅下降50%或此二波中有一个消失[3];MEP 预警标准:波幅降低大于基线的50%[3]。EEG 预警标准:脑电总体波幅降低50%或慢波持续增多超过50%[4]。②新发神经功能障碍。患者于术后24 h 内只要出现肢体肌力下降、感觉障碍、意识水平下降、语言功能障碍及视力、视野改变等神经功能障碍,即被认定为新发神经功能障碍。③预后。以改良Rankin 量表(mRS)[5]评价术后6个月预后,其中0~2分为恢复良好,3~5分为致残,6分为死亡。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t 检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验;分类等级资料的比较采用秩和检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术后24 h 内新发神经功能障碍及6个月预后的比较

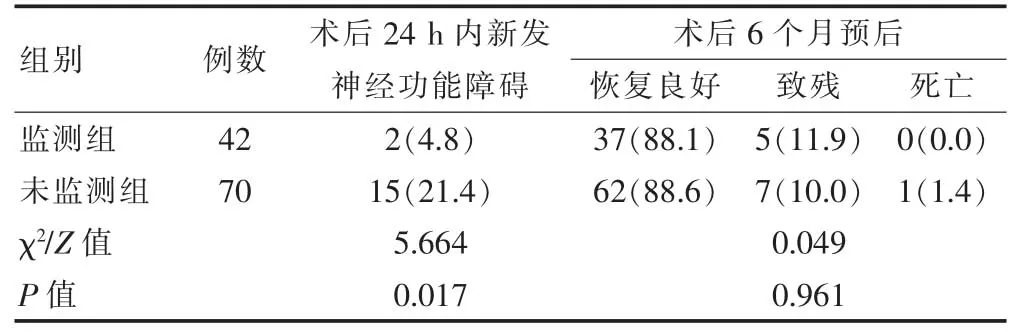

监测组中2例术后24 h 内出现新发神经功能障碍,均为肢体肌力下降;未监测组15例术后24 h 内出现新发神经功能障碍,其中意识水平下降6例,偏瘫5例,肢体感觉障碍2例,失语1例,视野缺损1例。监测组患者术后24 h 内新发神经功能障碍发生率低于未监测组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者术后6个月的预后比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 两组患者术后24 h 内新发神经功能障碍及6个月预后的比较[n(%)]

2.2 监测组患者的NPM 变化及术后情况

监测组中采用SEP、MEP、头皮EEG 监测35例,7例后循环动脉瘤采用SEP、MEP、BAEP 监测。术中单纯SEP 改变8例,明确存在载瘤血管痉挛,经干预后SEP 恢复正常,术后未见神经功能障碍。2例出现SEP、EEG 报警,其中1例以支架辅助弹簧圈栓塞治疗动脉瘤,载瘤血管血流明显缓慢,予以替罗非班治疗后并无改善,SEP、EEG 未恢复,术后出现肢体肌力下降为1级;1例伴载瘤血管狭窄患者,支架辅助弹簧圈栓塞中载瘤血管血流明显滞留,出现SEP、EEG 报警,栓塞结束撤离支架导管后SEP、EEG 恢复,术后未出现神经功能障碍。SEP、EEG、MEP 同时报警1例,术中证实动脉瘤破裂,经干预治疗后SEP、EEG、MEP部分恢复,术后未见明显神经功能障碍。1例右侧大脑中动脉动脉患者术中弹簧圈部分栓塞载瘤动脉,术中NPM 未见异常变化,术后出现对侧肢体肌力下降为3级。

3 讨论

NPM 已逐渐被应用于神经介入治疗中,特别是在动静脉畸形栓塞、肿瘤供血动脉栓塞、动脉瘤栓塞等治疗中[6-9],但在颅内动脉瘤栓塞治疗中使用NPM的报道不多。本研究在颅内动脉瘤介入治疗中采取SEP、EEG、BAEP或MEP 多种监测方式指导术者及时发现术中缺血事件的发生,并减少了术后24 h 内新发神经功能障碍的发生。

3.1 颅内动脉瘤血管内治疗中应用多模式NPM

SEP 反映了体感通路上神经结构激活所产生的突触后电位总和的电活动[10],以往常在术中采用SEP监测来降低运动系统损伤的风险,这是基于感觉通路和运动通路的接近性,但会出现没有SEP 警告的运动损伤和没有运动损伤的SEP 恶化病例,因SEP 对感觉皮质和感觉传导通路以外神经区域的缺血不足以进行有效监测[11]。EEG 与脑血流的关系较为明确,主要对皮层缺血较敏感,可提供对脑缺血的全面评估,已广泛应用于颈动脉内膜剥脱术中[12]。BAEP 监测检测沿听觉脑干通路的功能变化,脑干损伤通常引起BAEP 的改变,应用于后颅窝病变手术中[3]。MEP 常被应用于监测皮质及皮质下运动传导通路的完整性,在脊柱手术和开放性动脉瘤手术中被证明是安全可靠的[13-14]。由于需要使用经皮刺激,可发生过度运动、癫痫发作,MEP 在神经介入手术中的应用受到限制。基于以上不同监测方式的特点,采用多种监测模式组合应用有助于及时发现术中脑缺血事件。颅内动脉瘤介入栓塞术不同于开放颅脑、脊柱手术,术中极少对功能区、功能传导通路组织直接造成损伤,术中主要有动脉瘤破裂、脑缺血、血管栓塞并发症。最近一项报道,未破裂动脉瘤介入治疗使用支架患者缺血事件发生率为8.9%,单纯弹簧圈栓塞者为4.8%[15]。为更精确、及时地发现术中脑缺血事件,本研究监测组中均采用多模式监测形式,前循环动脉瘤采用SEP、MEP、头皮EEG 监测,后循环动脉瘤采用SEP、MEP、BAEP,42例NPM 患者中全部顺利完成监测操作,尽管MEP监测中电极刺激时出现不同程度肢体运动,但未出现因NPM 导致的不良后果,提示颅内动脉瘤介入治疗中采用多模态NPM是安全的,并具有可行性。本研究中只有1例患者术中MEP 报警,并伴随SEP、EEG 变化,经造影证实动脉瘤破裂,Horton 等[16]在对140例患者监测中,只观察到1例术中动脉瘤破裂患者的经颅刺激MEP 信号有显著变化,并伴随SEP、EEG 发生信号显著变化,主要原因可能是MEP 对于脑皮质缺血不敏感,其电生理机制可能为不同刺激量可产生脑组织的兴奋部位不同。但在手术操作中SEP 可能没有变化而MEP 的变化被检测到,并出现运动功能障碍[17-18],表明颅内动脉瘤介入治疗中使用MEP 有其必要性。本研究未对不同监测方法的敏感性、准确性进行分析,评估MEP 有效性有待于进一步大量病例临床试验验证。

3.2 NPM 在颅内动脉瘤血管内治疗中的价值

NPM 在血管内治疗颅内动脉瘤中最有价值的方面是检测脑缺血的发生,并采取干预性措施以防止永久性神经功能缺失[9,18]。本研究监测组中8例出现SEP 改变,2例SEP、EEG 改变,经造影证实发生术中并发症(血管痉挛、弹簧圈栓塞、血栓栓塞),经升高血压,调整导引导管、动脉注射钙离子拮抗剂、静脉注射抗血小板药物等干预后只有1例因载瘤血管远端栓塞导致SEP、EEG 的变化未恢复,术后出现肢体偏瘫;1例SEP、EEG、MEP 同时改变,为动脉瘤术中破裂者,影像学证实动脉瘤破裂,立即栓塞动脉瘤,降颅压治疗,释放血性脑脊液,术后未出现神经功能障碍。监测组中11例NPM 的变化提醒了操作医师并发现术中并发症,并采取措施预防术后神经功能障碍发生。监测组中2例(4.8%)术后24 h 内出现新发神经功能障,与Ares 等[9](3.1%)、Phillips 等[19](6%)研究结果相似,与未监测组的15例(21.4%)比较,差异有统计学意义(P<0.05)。有研究[8]报道术中SEP 改变和术中并发症的出现使术后神经功能障碍的可能性增加到近60%。有学者[20]研究证实,电生理监测在神经介入手术中有助于避免可能出现的神经功能障碍,SEP 监测的敏感性和特异性均为100%,MEP 监测的敏感性和特异性分别为50%和99.5%。本研究监测组术中并发症均有NPM 发生变化而被手术医生进一步证实,并进行干预治疗,有效减少了术后神经功能障碍等发生。但本研究中,监测组术后6个月的预后(恢复良好、致残、死亡)与未行NPM 患者进行比较,差异无统计学意义(P>0.05),原因是动脉瘤性蛛网膜下腔出血预后与多种因素相关,血管痉挛、迟发性脑缺血、分流依赖性脑积水等影响患者预后,而本研究未对术后迟发性脑缺血、分流依赖性脑积水的发生率进行统计分析。

据报道,手术操作中NPM 中会发生假阴性结果[17]。本研究中有1例大脑中动脉瘤患者,在监测中SEP、MEP、EEG 未见改变,血管造影发现弹簧圈脱出导致载瘤动脉血流迟缓,术后出现对侧肢体肌力下降,可见术中不能完全依赖于NPM 的变化,需严密观察有无血管影像学改变,综合分析NPM、血管造影结果后采取治疗决策,以减少手术并发症的发生。

综上所述,NPM是脑动脉瘤血管内治疗的有效监测工具,SEP、EEG、BAEP或MEP 的组合监测有助于在全麻手术中指导操作者及时发现术中并发症,但应强调的是,血管内治疗中的治疗决策改变不仅依赖NPM 的改变,而且也需根据实时异常的血管造影表现。但本研究纳入NPM 的患者数量偏少,有待于多中心大量样本的随机对照研究进一步验证。