四川达州石桥镇列宁街石牌坊

2021-01-25符永利钱学生钦楚

符永利 钱学生 钦楚

摘 要:达州石桥古镇列宁街现存四座清代牌坊,建造技艺精湛,装饰华美,是朝廷为诰封官员先人和旌表节孝妇女而建,属于传统封建礼教文明的产物。至革命战争年代,列宁街牌坊又被红军加以改造利用,成为宣传革命的载体。这四座兼具传统儒家礼教文化与现代红色革命文化的牌坊,见证了不同时代的历史主题,成为四川甚至全国牌坊遗存中独树一帜的珍贵遗产,具有重要的历史、文物和艺术价值。

关键词:列宁街;石牌坊;诰封;节孝;红色文化

0 前言

石桥镇位于四川省达州市达川区西南部,地理坐标为:东经106°06′30″,北纬31°17′45″,距市区约61千米。此镇始建于东汉,隋唐曾两度纳于太平柳阳县治下,明末张献忠祸蜀,因战被毁。清顺治十六年(1659),入川移民对之进行恢复重建。古镇因穿街而过的挑水河和小溪上架有十余座石拱桥,旧称“石桥河场”。由于丰富的文化遗产,独特的古镇风貌,早在1991年石桥镇即被列为第一批省级历史文化名镇,2019年被命列为中国历史文化名镇。镇上的列宁主义街(简称列宁街)由新场街、太平街、鲁家坪街三条古街构成,全长695.3米,因街上的郭氏节孝坊花坊錾刻“列宁主义街”,故名。街道为石板路面,两侧均为木质结构板房,青瓦屋顶,从东到西矗立着四座仿木结构石牌坊,分别修建于清嘉庆、同治、光绪三朝,至今保存完好。绝无仅有的是,四座牌坊在革命战争时期得到了中国工农红军的改造和利用,又成为红色文化的重要载体。文物保护单位的名称由此也被确定为“列宁街石牌坊及红军标语”。1979年被列为达县重点文保单位,1991年被公布为第三批省级重点文保单位,2013年被列入第七批全国重点文保单位。

1 现状调查

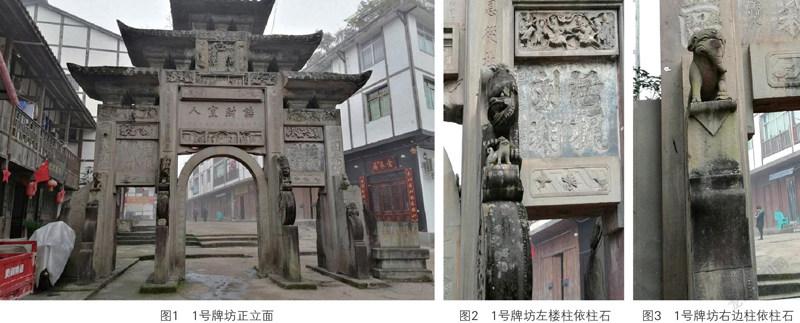

列宁街的四座牌坊依照从东到西的顺序,编为1至4号,其中1号与2号坊之间相距119米,2号距3号坊250.5米,3号到4号坊距离为114米①。就其形制而言,四座牌坊均属门楼式,为四柱三间五楼歇山顶。全以青石为料,石厚0.5~0.8米,条石长5~6米。构筑三层斗拱,重重飞檐,雕饰“八仙过海”“普陀岩”等神话,或“桃园结义”“三战吕布”“二十四孝”等历史故事,以及花卉、动物、棋琴书剑等图案。据统计,四坊共雕人物480个,动物16个②。1933年红军进入石桥镇后,对四座石牌坊进行了改造,将原有题字凿去,重新凿刻标语和口号,并将该街道命名为“列宁主义街”。自此,原封建社会贞节牌坊便被改造成了播撒革命火种、宣传革命真理的街道牌坊,为中国革命做出了贡献(表1)。

1.1 1号牌坊:许氏坊

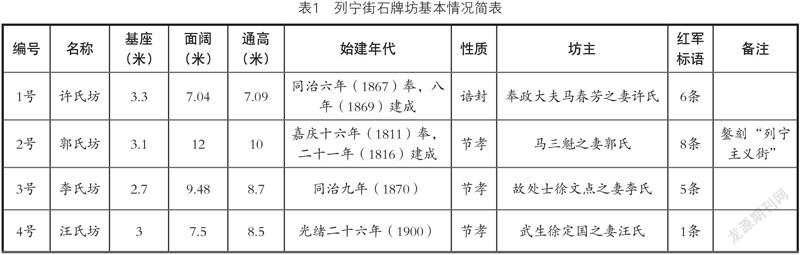

1号牌坊是为奉政大夫马春芳之妻许氏而建,坊宽约7.04米,高约7.09米(图1)。明间额坊上出三楼,主楼斗拱之下为横坊,上浮雕“八仙过海”。横坊之下为龙凤牌,上透雕五龙缠绕,牌匾内容已被凿毁,两侧两根长方短柱上高浮雕两身侍者,上半身已残损。右次楼瓦当浅浮雕倒“八”字纹,左次楼瓦当浅浮雕花瓣,檐顶下各有两根承重斗拱,立于龙门坊和左右边楼屋顶的灰背上。

龙门顶雕刻戏剧故事,两侧为“三英战吕布”,中间板块为“大闹天宫”,背面雕刻同此。龙门顶两侧边楼屋顶瓦当浅浮雕花朵,承重柱仿次楼而造,斗拱饰刻莲花。龙门坊下的第一承重横梁两边各雕刻一条龙,中间阴刻《圣旨》,内容如下:

奉天承运,皇帝制曰:册府酬庸聿著人臣之茂绩,德门辑庆式昭大母之芳徽耳。許氏,乃同知马云龙之祖母,箴诫扬芬,珩璜表德,职勒内助宜家,久著其贤声,泽裕后昆,锡内式承乎嘉命。兹以尔孙克襄王事,敕封尔宜人。于戏播徽音于彤管,壶范弥光;膺异数于紫泥,母仪益懋。

明间大花板额匾正中刻“诰封宜人”四个楷书大字,笔法圆润,下部阴刻一行小字:“奉政大夫马春芳之妻许氏坊”,左侧竖书小字:“同治六年正月十二日奉”,右侧竖书小字:“同治八年仲夏月吉日建”,大花板上部正中竖刻“恩赐”二字。背面大花板匾上刻“锡光有庆”四个大字,余同。

明间正门左右上方为圆雕象头作雀替,下为加固装饰的圆拱门,前后刻字,左侧门内錾刻“阶级斗争”,右侧錾刻“平分土地”。楼柱正面刻联,内容为:“志矢冰霜恩从北至,光争日月瑞自东昇。”楼柱背面刻联内容为:“绛帐风高曾留淑节,金花宠受复嗣徽音。”正门楼柱前后设有依柱石,上做鼓形,鼓上蹲伏石狮(图2),依柱石侧面浮雕植物,其中右侧抱鼓侧面雕刻女性形象,左肩扛锄,右手托鹿口。

次间为长方平顶形,左外侧边柱前后錾刻“巩固赤区”和“拥护红军!”,右外侧边柱錾刻“扩大赤区”。大额坊雕戏剧故事,小额坊浮雕飞鸟与植物等图案。左次间花板被重刻“活捉刘湘”大字标语,背面重刻“扩大红军”大字标语,右边楼花板刻“活捉杨森”大字标语,三幅标语的落款小字均为“渠县苏维埃制”。最外侧边柱前后及侧边均有依柱石,柱石底垫矩形条石,前后圆鼓上蹲圆雕大象(图3),背后夹杆石上蹲兽则为石狮。

1.2 2号牌坊:郭氏坊

2号牌坊为马三魁之妻郭氏坊,面阔12米,通高10米,在四座牌坊中规模最大、雕刻最精湛(图4)。额坊上出三楼,檐下石块叠涩作斗拱,上雕盾形框,框内饰花瓣。次楼瓦当饰重环纹,斗拱上雕半圆图案,内刻四瓣花纹。左右边楼屋脊下垂幅度较小,瓦当浅浮雕花朵,斗拱造型及饰纹与正楼相同。

龙凤牌上方横坊雕刻八仙,左右各四,中间为飞鸟驮人。龙凤牌左右各雕两龙,正上又雕一龙头,形成“五龙缠绕”,牌匾原刻“圣旨”二字,已被凿毁。龙之两侧深浮雕“双凤朝阳”(图5)。

龙门顶透雕人物群像,正中为三开间厅堂,左右两侧各一组队伍,前为吹唢呐、敲鼓的仪仗乐队,乐队之后,右侧为骑马人,有小厮为其撑伞,左侧为轿夫抬轿。中间厅堂正中为空座,似待主人,暗含希冀后人“状元及第”之意。背面龙门顶中间雕刻皇帝、皇后坐像,前置桌案,左右雕刻侍者,左侧文官和右侧武官呈屈身作揖状。

龙门坊下是第一承重横坊,浮雕三幅画,左侧是“和尚戏翠柳”,中间装饰花枝,右侧画面表现一人在云端手持拂尘面对树林,林间有一男子。明间匾额上刻“列宁主义街”五字,“列宁”二字较大,一米见方,“主义街”三字较小,竖书,位于额匾右侧,字径0.15米,额匾下部阴刻“故处士马洲子三魁之□□□坊”。左侧竖书“嘉庆十六年辛未岁仲春月奉”,正中上部竖书“恩赐”(图6)。下方横坊深浮雕三幅戏剧人物,画面被毁,背面亦浮雕故事人物,两侧损坏,中间为“太公钓鱼”。

明间为象头雀替,拱门柱前后錾刻“中国工农红军四方面军第三十军政治部制立”等语。楼柱正面錾刻“工农专政”“无产独裁”;楼柱背面錾刻“实行共产主义”“打倒三民主义”。正门楼柱前后夹杆石,高约3米,长方体底垫,叠涩双层鼓,下层鼓直径较大。左侧夹杆石鼓面,上层鼓面雕刻一女性扛锄立于水面叶上,锄挂竹篮。下层鼓面錾刻“刘湘是帝国主义的走狗”;背面抱鼓石下层鼓面錾刻“刘湘是屠杀工农的刽子手”。右侧夹杆石鼓面浮雕一袒胸男性,面残,右肩扛棍,棍后悬日。

次间为长方形平顶门,透雕植物状雀替,边柱前后有夹杆石,长方体底垫,前方雕鼓。次间额坊雕“三英战吕布”。次间上方花板原刻字已被凿毁,现存重刻的红军标语,左花板刻“打倒国民党统治!”,背后花板刻“打倒国民党!!!”;右边楼花板刻“建立苏维埃政权!”,背面刻“拥护共产党!!!”。

1.3 3号牌坊:李氏坊

3号牌坊是徐李氏节孝坊,面阔9.48米,通高8.7米(图7)。正楼正脊透雕菱形框,宝顶透雕“畐”形图案,戗脊透雕連环装饰,檐雕筒瓦,斗拱饰卷草纹,中有圆形图案装饰。龙凤牌两侧透雕缠绕卷曲的植物,正中表现龙头,牌匾文字已被錾除。牌匾外两根短柱立于龙门顶,柱面各雕一人携童子立于云端,右柱为褔翁,左柱为禄翁。

次楼顶为歇山顶,楼脊的方框中透雕相连的“十”字纹,有缠绕的尖状鸱吻,戗脊上透雕花卉,外延形成飞檐。斗拱分别立于龙门顶和边楼顶上。边楼亦为歇山顶,楼脊与戗脊皆透雕花卉,有尖状鸱吻,檐雕筒瓦。

龙门顶浮雕朝堂,正上匾刻“节孝”,匾左竖书“同治庚午孟春月吉”,右侧刻“当朝宰辅□□□□拜题”;正下匾刻“旌表故处士徐文点之妻李氏建坊”;正上匾和正下匾之间雕刻三间屋,屋中人物形态各异,有残损(图8)。两块额匾外围方框,以勾连纹作底纹,上浮雕香炉、花瓶、盆栽、书籍、宝剑、古琴、水壶、炊具和玉箸等图案。背面亦是几何勾连纹作底,浮雕14只蝙蝠,上边浮雕一个圆,内有“畐”字图案。

楼柱左右阴刻对联:“铸雪冰心励松筠节,昭珩璜式表闬闳光。”落款为“记名御史吴镇姻弟顿首拜题”。楼柱背面刻:“节本性成立心不改,德应天眷获福无疆”,右侧竖书落款“绥定府教谕焦卞同拜题”。明间雀替为圆雕象头,下无维修加固的拱门。

楼柱右侧夹杆石(图9)底垫刻:“打垮了杨森田颂尧刘存厚,要坚决消灭刘湘!”,左侧夹杆石侧面刻“红三十军政治部制”,上层鼓面浮雕花卉图样。夹杆石上有头部向下的蹲狮。次间方形雀替上雕刻花朵。边柱前后和外侧有夹杆石,边柱刻联“旌扬天府涤纶厚,节励人间姓字香”,背面阴刻“柏舟卅载怀姜誓,□室千秋□母仪”。侧边夹杆石为长方形,刻“节”字,盝顶盖,盖上有卷状镂空图案倚柱。

大额坊雕刻花卉缠绕案几和盘子,盘盛食物,小额坊雕刻一位骑马相公,马前有指路人,马后人执拂赶马。

1.4 4号牌坊:汪氏坊

4号牌坊是徐定国妻汪氏坊,面阔7.5米,通高8.5米(图10)。正楼檐下为三根并列斗形石柱,柱面浮雕勾连纹和植物纹。龙凤牌四周透雕五龙缠绕,牌匾上原来的“圣旨”二字已被毁。次楼叠涩正脊,圆雕凤头作鸱吻,凤尾下压尖桃形框,框内雕麒麟。戗脊较短,檐角飞翘,雕有筒瓦,瓦当饰浅雕卷草纹。斗拱作屋身,由两根并排石柱支撑条石构成,条石浅雕条带状勾连纹,立柱雕圆形纹饰,图案各异。边楼正脊以倒立的金鱼尾作鸱吻,鱼嘴吻尖桃形圆框,框内立人戴喇叭状尖顶帽,手脚伸展呈“大”字形。边楼由三根并排石柱顶上的条石构成,条石面浅浮雕勾连纹和花卉枝叶纹,立柱饰奇花异兽。

龙门坊右侧雕刻“天子坐明堂”,中为两人坐在椅上观赏表演,左侧画面雕刻“大闹天宫”;背面亦深浮雕图案,右侧为一人坐于鸟背吹箫,中间雕刻朝臣于堂上辩论,左侧为文官上朝序列。正额匾刻“节孝”二大字,匾正中上部竖刻“旌表”小字,下部刻“系故处士汪世发之女也”,右侧竖刻“头品顶戴兵部尚书总督四川地方鹿奏请”,匾右竖刻“光绪二十六年岁在庚子仲夏月中浣谷旦”,正门横坊刻“故武生徐定国之妻汪氏建坊”。

明间仅右侧雀替尚存,下为拱门,门柱左侧錾刻“活捉刘存厚”,门柱右侧錾刻“拥护共产党—红三十军政治部制”。楼柱刻联“凫寡鹄单清霜励志,鸾封凤诰彤管扬辉—渠邑国学子婿王德昌顿首拜题”,背面阴刻:“励志继萱堂再表贞操光鼎族,盟心怀莒草长标苦节壮坤维—渠邑文生子婿杨光春顿首拜撰”。楼柱夹杆石底垫长方体,往上并列三个兽蹄,上方是兽头(图11)。夹杆石侧面雕刻动物后腿,有一条带形勾连纹组成的倒三角,中间雕刻枝蔓,有连环纹,往上是一株大花,最上部是云纹,另外一侧雕刻龙宫,柱间巨龙飞舞,水中大鱼游弋。右柱夹杆石侧面雕刻建于悬崖边的楼阁,二人凭楼观塔,塔和阁楼下为深谷(图12、图13)。

大额坊雕刻福禄寿三星。右边楼大额坊原雕“大闹天宫”,已残损,背面相同地方雕刻“拜堂成亲”。小额坊雕刻花草缠绕卷轴,表示旌表建坊,卷轴左右是花瓶和异草,背面雕刻两亭,前有台阶和树,树前缚牛。右边楼小额坊雕刻两凳,置有盆花和大罐,凳后两戟交叉;背面雕刻三凳,各置一瓶,瓶形各异,凳后交叉摆放长枪和长戟。

次间长方形平顶,左次间右侧雀替已掉落。边楼额匾刻“金石同坚”,背面刻“冰霜湛露”,边柱刻联“雨世冰霜九天雨露,一门节义百代仪则—甲午科举人拣选知县余震拜题”;背面刻“纶綍沛新恩辉增彤管,冰霜贞晚节气壮坤维—赐进士出身翰林院编修国史馆协修余堃拜题”。边柱前后有夹杆石,石面浮雕芙蓉、牡丹、兰花、翠竹等植物以及麒麟、天鹅等动物。

2 建坊背景

明清朝廷一般通过旌表节孝来教化人民。明朝有“移风易俗,在于激劝善。所属境内、或有孝子顺孙、义夫节妇、孝行可称、节操显著、已行旌表者,必须报知数目。其有未经旌表者,必须亲自查访求证,申请旌表,以励风俗”①的政令。并且要求官员“如前官未明,到任之后,须当日访以开之”。①朝廷对于礼教风化之重视,旌表的名目众多,如贤良忠正、乐善好施、贞女节妇、达官名宦、科第功名等突出者,皆可旌表。受到旌表者建起牌坊,可起到标榜作用。至清代此风更甚于明,仅以数量而言,四川现存424座牌坊,属于清代者即超过80%,足见清政府对贞节孝悌教化民众的重视。

建坊名目虽多,然贞女、节妇、节孝坊的数量高居首位。明朝政府规定了对贞节烈女旌表规范大抵是“大者赐祠祀,次亦树坊表,乌头绰楔,照耀井闾,乃至僻壤下户女,亦能以贞白自砥”②,分等级旌表,等级越高则相关彰显性建筑便越突出,于是女性遵礼成为社会潮流。清承明制,继续沿袭对贞女节妇的旌表,康熙朝即对获得旌表的条件做出了更加明确的规定:

“康熙六年议准。民妇三十岁以前夫亡守节,至五十岁以后完全节操者,题请旌表。”③“(康熙)十四年题准。凡节妇已经核实到部者,虽病故,亦准汇奏旌表。”④“(康熙)三十五年题准。节妇自三十岁以内守节,至五十岁者,即行旌表,过五十岁者,将迟延缘由报部。”⑤

随着朝廷对节孝重视的不断提升,获得旌表的条件也逐渐放宽,雍正元年:“谕恩诏内开,旌表节义乃章善大典。每见直省地方有力之家尚能上达,而乡村贫穷寠之人,则多湮没无闻,着该督抚学臣有司遍加采访,务使苦寒守节之家同沾恩泽。节妇年逾四十而身故,计其守节,已愈十五载以上者,亦应酌量旌奖,钦此”。⑥政令的大力提倡致使更多女性坚守节孝要求,受旌表的女性本人不仅会受到当时社会的普遍赞美,而且对于该女性所在的整个家族而言,更是无上的荣光。于是在各方力量的推动之下,在整个社会掀起了为旌表人建立牌坊的热潮。

3 牌坊旌表的主人

列宁街1号牌坊为“诰封坊,在县西石桥河新场街,清同治八年马仪亭为祖父春芳、祖母许氏请五品封典建”⑦;关于2号坊,《民国达县志》曾载:“郭氏节孝坊,在县西石桥河场中,清嘉庆二十一年为马洲妻建。”⑧此条记载有误,现据牌坊额匾所刻“故处士马洲子三魁之□□坊”,再与嘉庆《达县志》卷三十九《烈女志》记载相证,可以确定二号牌坊主人是马三魁之妻郭氏;3号坊为“李氏节孝坊,在县西石桥河场中,清同治九年为徐文点妻建”⑧;4号坊为“汪氏节孝坊,在县西石桥河场,清光绪二十六年为徐定国妻建。”⑧

清代官员母妻诰封,正从五品,母妻封宜人。1号坊主许氏诰封“宜人”,其夫马春芳为五品奉政大夫,其孙马云龙是正五品同知,馬许氏封诰应是马云龙上书请求,获准建坊。2号坊马郭氏是官员上报核实后,嘉庆帝下旨旌表,政府给银三十两,本家建坊。3号和4号坊由皇帝下旨旌表,本家愿单独建坊,不入州县总坊。

牌坊的建立,是对当时贤惠女性在夫亡故后坚守节孝、抚育儿女、孝敬公婆为其养老送终等高尚行为的肯定和嘉许。1号坊主许氏之夫马春芳,祖籍江苏太湖,清初移民入川,定居石桥河场。马春芳考取功名后,四处为官,官至奉政大夫时英年病逝。许氏十六岁开始守寡,对待公婆关怀备至,愈加孝顺,公婆担心其过度劳累想过继一名男子与之婚配,许氏坚决拒绝,并发誓此生唯愿抚育子女、赡养公婆,绝不再嫁。许氏的行为受到邻里传颂。最终在其孙马云龙官至正五品时,被诰封为“宜人”。

2号坊主“马郭氏,故民马三魁妻,武举马腾芳、武生马清芳母,十五岁于妇,二十四岁夫故,家计窘迫,纺织以养舅姑,抚育幼子成名,矢志四十余年,嘉庆十四年准旌”。①民国版县志载:“马三魁妻郭氏,二十四岁夫故,家计窘迫氏纺织以养舅姑,抚育幼子,苦节四十余年,子腾芳武举清芳武生,嘉庆十四年旌。”②郭氏十五岁嫁到马家,二十四岁丈夫亡故,抚育两子成才,为公婆养老送终,其子马腾芳得中“乾隆十二年丁卯科”③武举,郭氏守节四十多年,得到朝廷旌表。

3号坊主李氏乃“徐文点妻,李氏二十六岁夫故,守节三十一年,同治朝旌表,子定国武生”。④处士徐文点在当地颇有名望,其妻李氏,二十六岁时夫逝,守节至五十七岁卒。后半生三十一年,孝顺守节,得到旌表,建立牌坊,名流题字,光大徐氏清白门风,成为石桥河场佳话。

4号坊主“徐书妻汪氏,二十八岁守节,现年七十八岁”。④据搜集石桥河场受旌表且本家自行建坊符合的仅有徐定国妻汪氏,故徐书应是徐定国,属记载讹误。徐定国系处士徐文点和李氏之子,武生,相当于“武秀才”,汪氏系故处士汪世发之女,两家门当户对,应是幸福眷侣,然汪氏二十八岁夫亡,寡居五十年,光绪二十六年(1900)被旌表,时年汪氏78岁。李氏和汪氏本是婆媳,两人都得到旌表,在当时这对婆媳的故事不得不说称得上是一段佳话。

4 关于红军标语

四座牌坊上錾刻的红军标语,见证了那段峥嵘岁月。1932年年底,中国工农红军第四方面军撤出鄂豫皖根据地,经陕南进入川东北地区,解放了南江、通江和巴中等地区。1933年2月,红军在巴中建立川陕苏维埃政府,随之发动“宣达战役”。当时四川军阀刘存厚盘踞在宣汉和达县一带,其兵力于达县城区驻扎1个旅,其余13个团分布在东北起万源西南至巴水的300余千米防线上,⑤企图以全县防守战略阻击红军。红军决定从中央突破,先命令分布于嘉陵江沿岸的部队佯装向西进攻,然后将主力部队秘密集结,向东部防线发动进攻。1933年10月16日夜,红军两路部队到达预定区域,第二天拂晓,在红三十军军长余天云和政治委员李先念的指挥下,由第一梯队对刘存厚防线23军发动突袭,打开防线缺口,第九军副军长许世友率部乘胜打开中部防线。⑥红军很快占领宣汉县城,然后留下部分兵力牵制凤凰山敌人,主力部队则通过宣达大道袭击达县县城。刘存厚驻扎达县的部队没预料红军如此神速,仓促应战,触之即溃,红军乘势占领达县。“宣达战役”取得重大胜利,红军占领了宣汉、达县和万源三座县城,缴获大量物资,使苏区与川北游击区连成一片。

随着军事战斗的胜利,红军在占领区迅速建立起各级苏维埃政权,受到当地百姓欢迎。红九军、红三十军政治部先后驻扎在达县石桥镇,在1933年10月19日给红三十军政治部捷报的回电说:“工农劳苦兄弟们!独立营、战斗连、赤卫军等战士们!红军又缴得敌人好多的武器,赶快起来扩大地方武装,成群结队的参加红军,将缴得的枪托起来,更快的彻底地把刘湘等军阀消灭,猛烈开展川陕赤区,争取西北一省数省首先胜利!”⑦红军在石桥镇积极组织赤卫军,发动群众打土豪、分田地,革命工作开展得有声有色。因当地生产石料,有很多石匠,红军便把石匠和会石刻技术的士兵组织起来成立了专门搞宣传的钻花队,⑧以广泛宣传红军的政治主张。钻花队选中了石桥镇的牌坊,在上面錾刻革命宣传标语,主题基本都是“打倒军阀、拥护共产党”,标语至今犹存,清晰可见(表2)。

红军为何选择在牌坊上錾刻标语来宣传革命呢?大体不出以下三个方面的缘由:

首先,明显是受到传统文化的深刻影响。我国刻石文化悠久,《史记·秦始皇本纪》记载:“二十八年(前219),始皇东行郡县,上邹峰山,立石。与鲁诸儒生议,刻石颂秦德。”⑨“三十六年(前211),荧惑守心,有坠星下东郡,至地为石。黔首或刻其石曰:‘始皇帝死而地分。”⑩可见秦时刻石已经较成熟,在岩石上刻字宣传的方法已在使用。后世亦有大量的石刻碑文,最著名的当属东汉官方刻《石经》,后世碑和摩崖石刻不胜枚举。

其次,坚硬的石质载体上刻字相比纸张不易破坏,具有“亘古永恒性”,更易传之久远。中共川陕省委宣传部、川陕省苏维埃政府和红四方面军政治部及各军、师政治部为配合好革命宣传工作,均成立了“书写队”和“鏨字队”,要求各部队多刻石质标语。红军利用岩石不易风化和损毁的优势,在石崖、石墙、石碑、石柱、石坊、石板壁等各类石质载体上錾刻标语,留下了诸多珍贵红色遗存。如现藏巴中川陕革命根据地博物馆的两通石刻,一是3000余字《中华苏维埃宪法大纲》,一是6000余字《中华苏维埃共和国劳动法令》,均为珍贵的石刻文献原件,红色法令文件赖以保存至今。

最后,公众标杆式的牌坊更能发挥革命宣传之效。地处石桥镇核心位置的高大牌坊原本就是传统社会面向公众进行宣传教化的巨大“广告牌”,是数百年来民众早已接受并深入内心意识深处的宣传载体,极易引起民众关注,在上面錾刻革命标语可以起到更好的宣传效果,让更多人了解苏区的政策主张,从而积极投效革命。可以说,这种做法正是“古为今用”的典型实例。

5 结语

列宁街牌坊本是传统封建礼教下,清政府诰封和旌表节孝女性所建造,是女性用青春年华和长久付出换来的一种所谓“荣耀”。牌坊本身雄伟壮丽,装饰繁复精美,采用浮雕、圆雕等形式雕刻的花纹图案、人物、戏剧场景等分布在牌坊的各个位置,通过这些内容可反映时人对牌坊旌表主人公的肯定和赞颂,具有重要的历史、考古和艺术价值。进入近现代社会后,由于牌坊为质地坚硬的石质,刻字不易损坏,又具有独特的地理位置优势,红军承袭并发扬了这种传统的刻字宣传手段,在四座古代牌坊上錾刻现代革命宣传标语,为其赋予了新的特色,使冰冷凄凄的牌坊焕发出热烈的红色神采,承担起新的时代使命,它们不仅见证了那段饱经炮火洗礼而又充满希望的峥嵘岁月,而且将向后人永远传递那份为理想坚持不懈甚至牺牲一切的精神。