从“暴力”到“胜力”

----后现象学视域下军事技术的本质探究

2021-01-25吴奕澎

吴 奕 澎

(国防科技大学 文理学院, 湖南 长沙 410073)

多数技术史与军事学著作习惯用一定使用情境下的“技术事实”反注技术,将军事技术视为用于“战争”“军事”等情境的技术。这类定义虽然能对现存的军事技术做出总结,但在分析处于研发(R&D)过程中的技术时却容易导致概念的含混,难以判断研发中的技术是否具有军事性质,特别是当作为使用情境的“战争”出现变化时,这一含混性将进一步凸显。因此,对军事技术本质的探讨亟待引入新的理论工具,为军事技术的自主创新与分析预测提供新的理论驱动点。

唐·伊德(Don Ihde)开创的后现象学(Postphenomenology)利用实用主义改造了胡塞尔现象学中的观念论与唯我论倾向,以关系本体论探究人与技术间的交互建构,重点分析技术在社会、个人和文化中发挥作用的具体方式[1]24。维贝克(Peter-Paul Verbeek)认为,后现象学中“主体与客体,人与世界是相互建构的”[2]113。作为技术哲学经验转向的组成部分,后现象学在承认使用情境对技术影响的同时“把留意到的现象显现出来的含混性归纳成一种结构性分析”[3]75。当前,后现象学研究者广泛介入于实验设计的具体环节中,致力于探讨研发领域中的现象,并通过对成像技术、植入技术、通讯技术等具体技术的案例分析,证明自身对科技研发、政策制定的独特价值[4]32。将后现象学引入军事技术本质的讨论,有助于在人与军事技术的交互关系中探寻军事技术的结构性本质,进而发现:军事技术并非是对暴力的追寻,而是在实现政治目标过程中对胜利的筹划,而军事技术的发展趋向也蕴藏在人与民用技术的结构性关联中。

一、 “军事技术”概念的含混性

随着“技术”于19世纪下半叶成为哲学的反思对象,人们也开启了对“军事技术”的思索,但是,军事技术却始终没能在哲学上获得明晰的概念界划。从研究取向上看,这是由于早期的技术哲学家倾向于研究作为总体的技术,更关注技术的历史与超验条件,忽视了随技术文化的发展而出现的真正变化[5]。这种对宏大叙事的关注使军事技术往往作为一种特殊案例出现于有关技术的讨论中,如海德格尔在述及技术的意向性时称:“我们掌握与武器打交道的方式。这说的是:我们的行动和交道方式指向武器本身所要求的东西”[6]。从技术史的角度看,则是由于军事技术与生产技术在起源上的同一,如恩格斯所言:“最古老的工具是些什么东西呢?是打猎的工具和捕鱼的工具,而前者同时又是武器”[7]。因此长期以来,人们自觉沿袭亚里士多德对“技艺”(techne)的分析,根据技术的“目的性”将军事技术理解为“用于军事目的的技术”。如《中国军事百科全书》将其定义为:“在军事领域运用的技术科学、应用技术和武器装备操作使用技能的统称。”[8]美国学者昆西·赖特认为,军事技术“一方面指用于进行战争的工具,另一方面也包括使用这些工具达成战争目标的方法”[9]243。这类定义用一种客观主义的经验描述,将军事技术的概念纳入到使用情境的框架下,虽然通俗易懂,但也成了军事技术概念含混性的根源。

技术概念的“含混性”(ambiguity)指同一技术在不同使用情境、文化情境下拥有多项结构性定义的情形。在《技术与生活世界》中,伊德将含混性描述为“任何一种技术人工物都可以置于多重使用情境中”,同时“任何一种技术意图都可以由各种可能的技术意图来满足”[3]146。技术只有被使用才能成其所“是”,任何技术都会因使用情境的差异而被赋予不同定义。以海德格尔的“锤子”为例,锤子虽然可以表现为其自身的设计意图----钉钉子的工具,但使用情境的多样却使锤子能够被赋予多种定义,锤子“可以被用作一个镇纸、一件工艺品、一柄凶器、一个摆锤、一个门把手等”[10]。在后现象学看来,技术的含混性寓于“人—技术”交互的多样性中,无论简单技术还是复杂技术都具有结构化的含混性:“所有的人类活动都证明了技术的本质性的含混性”,因此使用情境的“目的”难以概括技术物的全部内容[3]21。当前,军事技术被视为用于战争情境的技术,这一定义将曾经在战争中发挥功用的技术归纳为军事技术。但是,对于使用情境无法明确、处于研发状态下的技术,人们又将如何确定它们的归属?同时,当“战争”的具体形态出现变化时,军事技术概念的固有边界也将受到影响:一些非军事的技术往往会因战争形态的变化被赋予军事职能,而一些原本服务于战争的技术也会因难以符合实战需要成为与战争无涉的他者。

军事技术概念的含混性在现实性上体现为军事与民用技术的交织。国内学者刘戟锋认为,军事技术最初以民用生产技术的形式出现在历史中,而阶级社会的出现则是军事技术与民用技术分野的起点,这种分野在核武器出现后呈现出统一的趋势[11]。军事与民用技术的交织现象自近代西方科学革命起就已然出现,一些新技术被率先用于军事,而战争也为处于萌芽状态的技术提供具体的使用情境,在这种交织下,一些起初用于军事的技术最终归于民用,如缝纫机与传送带;而一些军事技术则是民用技术的衍生,如坦克便以汽车与拖拉机为技术前提。核武器出现后,利益集团的斗争开始从自然—技术空间向认知空间转化。一些军事技术失去了具体的使用情境,成为一种“战略符号”,如核武器、导弹防御系统等;以无人机技术、人工智能为代表的新兴技术更使军事与民用技术难以靠“目的”区分;而金融、网络、媒体等看似与军事无涉的领域则开始在大国间承担起曾经只有战争才足以承担的职能。

军事与民用技术的交织凸显了反思“军事技术”本质的意义。军事技术概念的含混性引发了技术目的的不确定性,一方面使在研军事技术的适用性难以被判断,另一方面也会带来技术的责任归属问题,继而成为武器装备伦理问题不断涌现的原因。对在研军事技术而言,军事技术概念的边界由“上一场战争”的使用情境决定,对新技术的研发也是以此为前提,这使研发者虽然致力于设计“下一场战争”,但实际却是在满足“上一场战争”的需要[12]。因此一些在研技术经常会由于缺乏与“下一场战争”的对应关系,从“上手”的事物变为“在手”的工具,其结果便是大国间无休止的军备竞赛。伊德认为,军事技术概念的含混虽然可以推动军用技术向民用领域的转化,如“把军备竞赛中五花八门的武器用于各种爆破”,但与此同时“这些无限的可能性事实上增加了对新的军事—工业规划的无尽需求”[3]146。另一方面,生物制药、电子通信、航空航天等名义上的民用技术却可以随时转为军用,致使一些国家能够以民用技术为掩护进行军事技术的研发。因此对军事技术的概念进行重新审视,能够在把握军事技术演进趋势的同时,为武器装备伦理问题提供新的探讨视角。

二、 “军事技术”含混性的后现象学描述

后现象学用“多元稳定性”(multistability)对含混性进行描述。在伊德看来,含混性的实质是知觉结构变化(variation,即“变项”)的多元稳定,多个变化着的知觉既能相互转化,又能保持单一的知觉结构。知觉结构的转换通过人与技术的交互实现:“在与人和文化中的人的关系中,技术转化了经验和它的变项”。在知觉结构发生转化前,技术可以获得先于知觉结构的定义,比如锤子可以根据自身的物质结构获得一个客观的描述,但在与人交互后,锤子便会因知觉结构的变化产生变项,获得工具、凶器、镇纸等定义。这也意味着技术的含混性并非无限扩展,而是以技术自身的物质结构和使用情境为界,且受到诸多变项中“常项”的主导,伊德也始终认为:“不存在独立的技术,但也不存在属于多种使用情境的技术”[13]。同时,对常项的揭示也是后现象学的重要研究旨趣,罗伯特·罗森博格(Robert Rosenberger)和维贝克认为,后现象学对多元稳定性的阐释“不仅是要揭示技术本质的含混性,更是要研究存在于含混性之中的主导因素,并使人们理解主导因素下的稳定性”[4]28。结合军事技术的发展历程中“人—技术”的交互情况,可以发现军事技术从起源上是生产技术多元稳定的衍生,是生产技术使用情境发生变更的结果。而个体从外界摄入有序性以维持自身的生命活动,则作为常项因素贯穿于军事技术的演进过程中。

“人—军事技术”的关系始于“人—生产技术”。虽然狭义的军事技术因阶级社会中常备军的出现而进入历史,但人与军事技术的交互经验却并非始于常备军的出现。军事技术与生产技术在起源上的同一,使“人—军事技术”的知觉结构衍生于“人—生产技术”之中。早期的人类生产,即仅供自身消费而不为交换所进行的劳动,是通过个体向周围环境展开反自然运动呈现的。在薛定谔的统计物理学中,这一运动即是生命有机体从外部环境中吸收负熵的过程----从外部世界获取有序性来对抗自身的无序性趋势。如人类进食野果,吸收野果的有序性来取得生存的条件,而当被吸收负熵的生命达到“危险的最大熵的状态”时,该生命便将死亡[14]。这一由生向死的转变赋予了早期生产技术天然的斗争性,也使人对人的斗争伴随着人对外部环境的斗争出现在历史中。在后现象学看来,不同的用途赋予了相同技术物以不同身份:“技术只是具体用途中的技术,同一种技术人工物在不同的情境中拥有着不同的身份”[2]118。将石块掷向高处的野果以取得食物与将石块掷向同族以掠夺/保护食物,对石块而言并无差别,但石块在前一情境中是生产技术,在后一情境中则是军事技术。石块在与人交互前只是受其自身物质结构决定的客观存在,而在与人交互后,石块随着“人—石块—野果”与“人—石块—人—野果”的变化呈现出不同的知觉结构,出现了“生产技术”与“军事技术”的差异。这种差异又统一于人从外部环境获取负熵这一生产实践的常项中。事实上,人类最初的有组织生产正是有组织的暴力掠夺,在马克思看来,早期人类通过暴力实现物质所有权的变更,构成了早期人类部落“唯一可能的粗陋生产方式”[15]。

通过对军事技术史的梳理可以发现,军事技术是物质生产实践多元稳定的结果。个体获取负熵的活动以其作用对象的灭亡为极端结果,体现为致人死亡的暴力。弓箭、梭镖、飞石索等早期军事技术皆源自渔猎工具作用对象的变化,这种变化更多源自使用者组织形式而非技术自身物质结构的改良,一些技术甚至在消亡前仍保持着作为生产技术的物质结构。以长弓(longbow)为例,根据罗伯特·哈代(Robert Hardy)在Long Bow:A Social and Military History中对长弓的考察,14世纪英格兰军队使用的长弓甚至是现代长弓,其物理结构与丹麦发现的、历史最悠久的长弓实物(nydam bow)相比都没有明显变化[16]。从北欧人以海盗身份将长弓传入威尔士开始,再到爱德华一世将威尔士居民收编至英格兰军队,最后到百年战争时期英格兰围绕长弓形成独立作战体系,长弓虽经历了“掠夺/生产技术—生产技术—军事技术”的转变,但其自身的物质结构并未发生变化(见表1)。使用情境的变化使长弓作为一个“长约6英尺、中宽约1.5英寸、由角料包裹的单体紫衫木”获得了不同的属性定位。

表1 长弓技术属性的历史演变

军事技术与生产技术的结构性关联从原始社会延续至阶级社会。虽然阶级使军事技术在形式上同生产技术分离,但就生命从外部环境获取负熵这一常项而言,军事技术依然没有脱离生产技术的多元稳定范畴。在阶级社会,战争依旧是围绕生存/发展条件的掠夺/保护而展开的有组织活动,是“为了占领生存的客观条件,或是为了保护并永久保持这种占领所要求的巨大的共同任务,巨大的共同工作”[17]。这也意味着能够置人死地的技术并不一定就是军事技术,只有成为资源掠夺/保护的一环,该技术才能获得军事性质。由于历史、地理等因素的差异,不同文明对掠夺/保护资源的需求也大不相同,文化情境的差异使同一技术在不同文明那里会出现性质并列的情况。伊德便认同近代东西方火器发展的差异源于文化情境:“中国把黑火药和火箭技术用在节日庆典上,而欧洲却把这些东西用在攻城和战争上。”[3]135在这里,“节日庆典”与“攻城”的差异源于东西方利用火药掠夺/保护资源的不同需要。近代欧洲对内抢占市场、对外获取原材料的殖民活动为火器的使用创造了大量需求,如美国前国防部长威廉·佩里(William J. Perry)所言,火药为欧洲提供了开拓市场的便宜成本:“当地的武装无法抵御这样的火力差距……欧洲才能殖民几乎整个非洲和南亚”[18]。未知的土地并非安静地等待征服者的到来(当地的原住民在那里已然生活了千年之久),而与早期人类相比,从原住民那里“打落”新的“野果”需要新的石块,这些新石块被置于金属管中,在火药的燃烧下喷薄而出,这便是子弹。相较之下,明朝之后的社会结构与外部环境相对稳定,缺少稳定的战争需求,这种技术文化情境的差异导致“16世纪后期欧洲火器的发展势头,已开始超越亚洲而走在世界的前列”[19]。明朝中期,中国尚能在与葡萄牙和日本战斗中吸收佛郎机与火铳的制作工艺,但在战争需求减弱后,后世统治者则出于内部统治的需要对火器加以限制,致使中国火器的发展迟滞于西方[20]。

军事技术作为生产技术多元稳定的变项获得特殊的定位,并走上相对独立的发展道路。以自然界为作用对象的生产技术,和以人类社会为对象的军事技术一样,皆是人类从外部环境中获取负熵这一常项的衍生,而后者则能使被获取负熵的个体因极端熵增而死亡。这种对生命的无差别毁灭使军事技术作为“不祥之器”获得了相对独立的地位,即军事技术能够抹去个体间先天与后天、肉体与精神的一切时空差异,使作用对象走向被恩格斯称为“一切有限物的命运”的死亡。军事技术既是生产技术的变项,又能消除使用者间的差异,这两点同时构成了人类滥用武力的原因。对差异的均衡使军事技术成了一切决定民族优劣的争执中最后的断语,强势方将之视为“更容易甚至更光荣”地获取资源的手段,而弱势方也需借助它来论证自身存在的合理性。17—18世纪的资产阶级借助黑火药抹去了自身与贵族的差异;19世纪欧洲诸国通过军备竞赛保护本国市场,受侵略的国家也在借助军事技术争取独立的地位;“二战”后,掌握先进的军事技术更是成为发展中国家能够与发达国家“平等”对话的前提。在发展趋势上,军事技术通过与自然科学的联姻不断获得新的能量运用形式,走上了一条迅速置人于死地、追求能量杀伤的“暴力”道路。自黑火药武器被大规模使用后,这种联姻使军事技术在追求暴力杀伤的道路上狂飙向前,直到核武器的出现使之达到了恐怖的极限。

三、 军事技术含混性的解蔽:“暴力”的退隐

后现象学对“常项”的揭示建立在对技术“中介性”的分析之上。知觉的变更通过技术在“人—世界”关系中的中介性质呈现,在伊德看来,这一中介性并非客观的衔接,而是非中性的转化:“技术转化了我们对世界的经验、知觉和解释,同时我们在这一过程中也受到了转化”[1]44。由此,后现象学赋予了技术中介性以本体论地位,将传统现象学的“人—世界”扩展为“人—技术—世界”,在此框架下,“人类与技术并非各自独立地存在,而是以多种方式相互塑造”[21]。这一关系本体论(relational ontology)一方面使技术哲学不再局限于对异化的讨论,另一方面也使现象学不再仅是描述世界的一种方法,“而是将其理解为人类与其所处世界之间的关系”[4]11。后现象学对常项的探寻以技术的中介性为基本路径,通过考察人与技术间的具身、诠释、它异、背景四种关系,进而“彻底研究变项,以表明结构的或常项的特征”[3]151-152。同时这种方法也赋予了常项以新的含义,在胡塞尔现象学中,常项是事物诸多变项中的结构性本质,后现象学则将常项视为身体经由技术与所处世界产生的知觉联系,并受技术物质结构与使用情境的影响。从人与军事技术的知觉联系看,军事技术在作为战争手段的同时也成了构建战争世界的准绳,而资本主义现代性的扩张使军事技术在能量杀伤的“暴力”道路上一路向前,直到核武器的出现才使暴力的非必要性有所显现。

作战主体在利用军事技术拓展自身功能的同时,其知觉结构也受着军事技术效能的影响。以枪械为例,士兵借助枪械的机械能与火药的动能击中目标,建构起“人—枪—目标”的知觉框架。士兵需要根据具体枪械的性能调整相应的身体技巧(如在使用光学瞄具时,身体技巧便与使用缺口式瞄具不同),并通过“据枪—瞄准—射击”的训练使枪械效能融入自身的经验中,最终使枪械“抽身离去”,构成“(人—枪)→目标”的具身(embodiment)关系。枪械在对主体构成影响的同时,也对此在所处的共在世界带来变化,伊德也发现:“人—枪的关系使任何不带枪的人所处的相似情形发生了转化”[3]29。实战中,士兵操持着各自的军事技术进行对抗,形成“(人—军事技术)→←(军事技术*—人*)”的结构,该结构使人与人的对抗外显为军事技术效能的交互,进而构建起相应的战争世界。

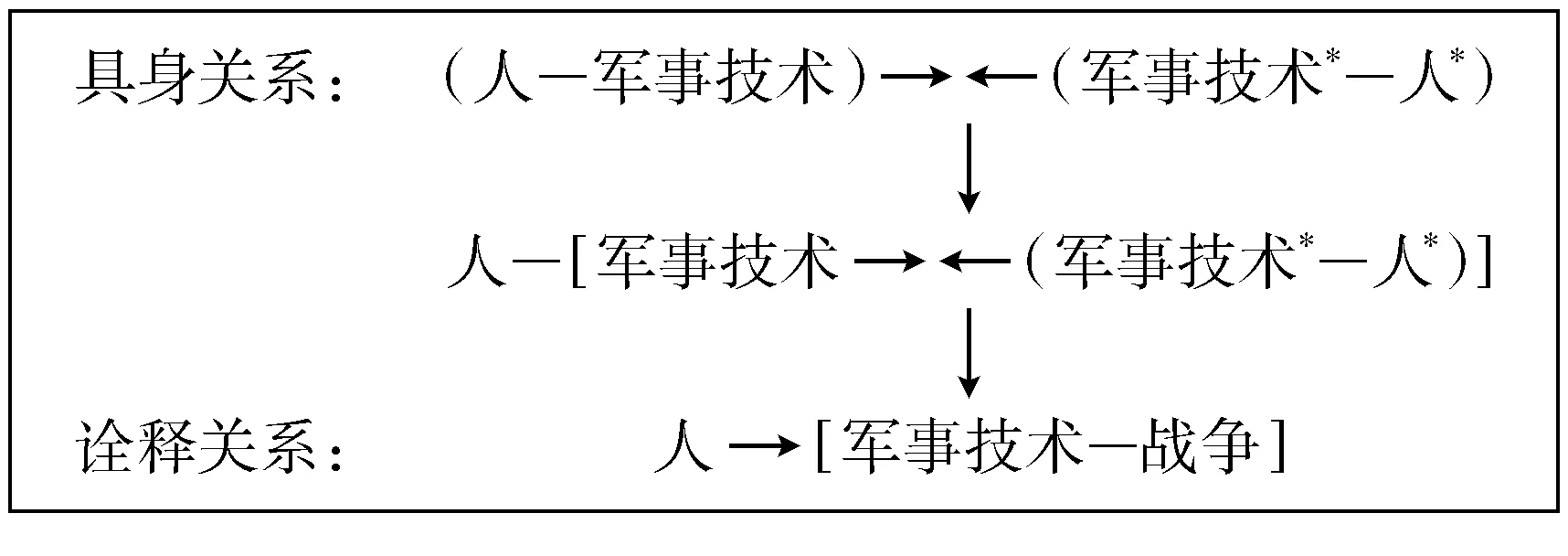

军事技术在“(人—军事技术)→←(军事技术*—人*)”的结构下被赋予了诠释学特征。伊德继承了海德格尔将技术视为“为了做……的东西”的观点,赋予技术以意向性,主体将军事技术作为认识战争的知觉对象,并与之构成“诠释关系”(hermeneutic relation)。我方“(人—军事技术)”形成的具身关系指向敌方的“(人*—军事技术*)”,对双方士兵而言,其面对的是由己方军事技术与敌方“(人*—军事技术*)”组合成的知觉结构(见图1)。这种知觉转化使军事技术成为诠释战争的标尺。一方面,军事技术成为划分战争形态的标准,军事技术径自指向自身的对象,诸多指向的汇集描绘出相应的战争世界:石块与棍棒勾勒出原始战争,刀枪与弓箭描绘出冷兵器战争,速射火器与装甲车辆构建起工业化战争,核武器与信息化装备则正在描摹出当前战争世界的图景。另一方面,军事技术愈发成为作战主体认知战争的全部内容,无人机驾驶员在屏幕前就可消灭地球另一端的敌人,其对战争的全部认知都通过屏幕获得,由于“杀人者感受不到受害者的痛苦”,驾驶员体悟战争时的心态近乎于游戏[22]。

图1 “人—军事技术”的具身关系向诠释关系转化

军事技术在诠释战争的同时也遮蔽着人们对战争的判断。自17世纪起,力学、化学、电磁学等领域的进步在提升军事技术毁伤效能的同时也影响着人们的战争观念。几何学意义的世界开始被数学化,现实、感性的自然“变成了一种数学的流形”[23]。这种将感性世界理念化的世界观同资本主义现代性结合,转化为包含普遍理性观念的现代军事技术,这一转化使现代军事技术指向了一个没有概然性、可以被精确计算的战争世界。近代自然科学在使战争愈发惨烈的同时也进入了战争决策环节,以数学模型为基础的作战模拟技术通过“数据获取—建立联系—梳理分析”的模拟过程,使战争以“镜像”姿态呈现在模型中,为指挥者提供决策支持。在伊德看来,由现代军事技术构建的战争世界扭曲了人们对军事技术与战争的认知:“坦克、机枪、飞机、毒气、火炮等一批工业化军事技术激发了战斗人员对战争的浪漫幻想”[24]。这种毁伤性与精确性的结合随着核武器的到来达到了一种极限,这种极限使人类能够随时终结自己的历史,伊德也因此将“二战”视为“技术浪漫主义的终结”。自此人们才意识到,技术逻辑与战争逻辑并非一致,也正是在这时,军事与民用技术开始显现出相互交织的倾向,军事技术概念的含混性问题被呈现在世人面前。

失去使用情境的军事技术转化为战争的“他者”,部分技术由此成为大国博弈的“背景”。在自然科学与资本主义现代性的影响下,现代军事技术逐步脱离了“人从外部环境获取负熵”的生存论基础,转而按照纯技术的逻辑发展。技术逻辑对战争逻辑的侵占使人们将和平年代下的技术革新强行附着于已有的“人—技术”关系上。一些“军事技术”由于难以符合实战的需要,成为与战争无涉的“他者”,引发巨量的资源浪费:在海战稀缺的铁甲舰时代(1855—1905),尚未被列装就已被淘汰的铁甲舰层出不穷;“冷战”末期,美军的技术研发由于失去了与苏联对抗的现实需求,致使如“朱姆沃尔特”级驱逐舰、RAH-66科曼奇直升机等面向21世纪的项目在进入新世纪后被纷纷叫停。同时,对已经在技术逻辑上走到极端的有核国家来说,任何轻微的军事摩擦都可能会使人类走向毁灭。在“核保护伞”下,诸如战略核武器、导弹防御系统等现代军事技术变为无法用于实战的他者,并使人与军事技术走向“背景关系”(background relation)。现代军事技术作为不需以真实战争检验的威慑手段成为一种“背景”:在各自国防科技实力的保护下,大国间可以在谈判桌上展开彬彬有礼的谈判,双方在谈判时并不会意识到这一背景的存在,只有在背景失去效能,即当国防科技实力无法支撑战略诉求时才会为人所见。

军事技术从追求能量杀伤的物质手段向“他者”“背景”的转化,揭示出以打击力为核心的“暴力”仅是军事技术的变项而非常项。军事技术作为人从外部环境中获取负熵的极端手段,除受技术自身物质结构的影响外还受着使用情境的限制。一个民族具备发展某项技术的物质条件,并不代表该民族拥有使用该技术的具体情境。现代军事技术呈现出的“暴力”趋向实际上也是建立在相应的使用情境即资本主义现代性的扩张之上:“由于自然科学被资本用作致富手段,从而科学本身也成为那些发展科学的人的致富手段。”[25]欧洲诸国因争夺内外部市场而展开的一系列战争为技术的迭代提供了巨量战争需求,使得一个时代最聪慧的人(如达芬奇、伽利略等)纷纷将个人的智慧用于战争。并非这些智者生而暴力,而是统治者更青睐于将暴力视为资源掠夺/保护的手段。核武器则使人们意识到,无论是从事暴力的人,还是具有暴力功能的技术皆不构成资源掠夺/保护的充分条件,当人们能以更加“文明”的手段(如贸易、外交)实现资源掠夺/保护时便很少诉诸刀枪,一如昆西·赖特所言:“现代国家追求的目标是否能通过战争达成,比过去更加令人怀疑”[9]258。这种由前景到背景的转化,揭示出“能量杀伤”之于军事技术的非必要性,对暴力的追求虽然是军事技术已然走过的道路,但也仅是军事技术的变项之一,而军事技术的结构性本质,还需要在常项的基础上进行把握。

四、 追寻“胜力”的军事技术

后现象学的分析路径揭开了军事技术的“暴力”外衣,进而展现出军事技术的结构性本质。军事技术在“暴力”的道路上成为他者,并回归了与民用生产技术的变项关系。这一复归过程并非是单一道路上的进退,而是多元稳定替代性结构的呈现:军事技术在离开“能量杀伤”路径后将走向其他的替代性道路。在伊德看来,技术的替代性结构能够走向一条新的解蔽道路,这些新路径“蕴含着选择和可能性更丰富的领域,通过这些新展示出来的领域,我们进一步提出新的路线”[3]183。军事技术新生的替代性道路同军事技术曾经走过的“暴力”道路一样,都是其结构性本质在不同变项的呈现,而对该本质的理解,也需要在旧道路的退隐与新道路的显现中进行把握。实际上,在军事技术的上一次新旧道路交替中就已然可以发现这一结构性本质的存在。在进入能量杀伤道路前的15—16世纪,锁子甲与全身板甲使武装骑士几乎能抵御任何劈砍与刺击,使作为攻击技术的长剑(longsword)产生了新的变项:从Hans Talhoffer于1459年编纂的Fechtbuch一书可知,锋利的长剑在面对全甲骑士时获得了“锤子”的变项,被作为破甲的钝器使用[26]。冶金技术使参战者攻击力与防御力得到最大提升的结果,是冷兵器向原始武器的复归,并使替代性的解蔽道路----“火药”----得以显现。在这一复归中,长剑脱离了作为“利刃”的意向性变为“钝器”,体现出军事技术脱离自身物质结构与设计目的的结构性本质,见图2。

图2 利刃在冷兵器技术的顶峰复归为钝器

贯穿于军事技术演进历程的结构性本质是对存在的占据,即对“胜利”的筹划。现象学抛弃了将“技术”视为工具和人类行为的人类学规定,将之作为我们所处世界的揭示方式。海德格尔将技术视为存在的传递(sending of being),后现象学则在此基础上将这种传递上升为调节人与世界关系的中介[2]101。技术的调节使世界的客观性被展现出来,在现实性上呈现为一定的空间形式。军事技术作为人从外部环境获取负熵这一生存活动的变项,在现实性上体现为对空间的占据与控制。自人类将石块掷向同类以图杀死对方开始,对空间的控制就已经开始了:消灭敌人有生力量即是实现具象空间的消亡,迫使敌方意志屈服则是抽象空间的消亡。人类不断试图用最短的时间占据最多的空间,并将对目标存在的占据、对特定空间的控制视为“胜利”,而军事技术正是对目标空间进行占据与控制的中介,是占据存在的“胜力”。人们之所以会将追求杀伤的“暴力”视为军事技术的基本要素,是因为人的生命作为“此在”,在人领会与打交道的世界中始终是“先有”的,因此控制对手的生命始终是占据存在最简洁的方式。然而,由于作为“先有”的生命无法涵盖全部的存在,并不能替代此在所处世界的一切内容,故而人们完全可以在不剥夺对手生命的情况下,通过对目标所处世界的控制实现对其存在的控制。因此,蕴藏于军事技术“暴力”外衣背后的,始终是以占据存在为目的的“胜力”。事实上,德语中的“暴力”(Gewalt)从构词上看也并非对目标对象的毁灭与杀伤,而是“使……强化”(Ge-)与“战胜/获胜”(walten)的结合。因此军事技术即便是作为“暴力”的载体实际上是“使获胜”的技术,其本质是对特定存在的占据而并不仅是对生命的剥夺。也正因如此,军事技术在具体演进中才表现为通过“战斗部”的传递实现空间占据的手段,如刀剑便是将己方之刃(战斗部)刺入敌方之身。在演进路径上也呈现为空间占据效率的提升:弓箭之于石块的优势在于其能利用张力将箭镞更快投至敌方;火枪之于弓箭,则是利用新的动力将新的“战斗部”(子弹)投向敌方;而在长剑由利刃向钝器的转变中,也可看出军事技术的演进是以对存在的占据效率为指向的,这一占据效率(破甲的有效性)在结构上优先于军事技术的物质结构(锋利、坚硬程度)。

在由新技术拓展出的新空间形式下,占据、控制空间的创新手段成为新的军事技术。人们在技术展现出的替代性结构中能够探索出可能性更丰富的领域,进而拓展现有空间的边界并开辟新的空间形式。在军事技术走向“能量杀伤”道路后,占据空间的方式不断创新,以至于海德格尔将“求近”视为“此在”之中的本质倾向:“我们当今或多或少都被迫提高速度,而提高速度的一切方式都是以克服相去之远为鹄的”[27]。除枪炮效能不断提升外,航海技术打破了国界,海洋由此被视为占据空间的有效通路,国家可以借助海洋将军事存在输送至任何海岸;铁路缩短了陆地空间的内部距离,使人员装备实现迅速调配;航空航天技术则将二维的自然空间拓展至三维,天空、太空被作为新的空间占据通路成为各国争夺的重点。同时,19世纪电磁波的发现为新空间的开辟奠定了基础,使以电磁、信息为代表的技术空间成为自然空间之上的特殊存在,并揭示出电子战、信息战等新的空间占据形式。在核武器成为大国博弈的“背景”后,信息网络技术成为空间占据的新式载体,新兴社交媒体使空间的占据脱离了自然—技术空间的局限而转向认知空间。自此,对空间的占据可以跨越具象空间的阻碍而直达抽象空间,一个国家可以借助现代媒体,通过政治、经济、文化、科技领域“正常”的信息交流来颠覆他国政权,达到“不战而屈人之兵”的效果。由此可见,无论是能量杀伤时代的暴力形式,还是新兴媒体时代的不战而胜,对存在的占据、对胜利的筹划始终是军事技术的结构性本质。

在军事技术的发展趋势上,军事技术的替代性路径存乎于人与技术的交互中。人类与技术以多种方式相互构建,因而军事技术替代性路径也并不只是来自于技术自身的意向性,而是显现于“人—技术—世界”的整体框架中。新军事技术除自身的意向性外,还需要与战术、军事理论及军队组织体制相结合,并经历实战检验后方能完成对新战争世界的揭示。但自“冷战”以来,核武器的存在使各国实现其政策目标的手段普遍低于战争的门槛,和平与战争的界限日益模糊,新研发的军事技术难以获得具体的使用情境。此时我们应注意到,军事技术作为对存在的占据,是寓于一般民用技术作为“存在的传递”之中的,而对战场空间的控制与对社会空间的控制具有一致性。因此在缺乏实战情境的情况下,技术的军事效能能够在民用效能中显现。事实上,美国自“冷战”以来出于防御目的而研发的大量“军事技术”都是在作为“民用技术”的过程中确立了自身的价值,如互联网、虚拟现实、卫星定位、物流技术等[28]。这些技术进入民用领域后,能够在与人的交互中形成更为适用的“人—技术”关系从而更好地服务于军用,形成“军事意象—民用检验—军事实践”的链条,Warren Chin认为:“民用、商业部门十分适应新军事技术的功能,并能对其进行改进”[29]。以互联网技术为例,互联网技术起初因美国抵御苏联核威慑而创制,只是一项纯粹的“防御技术”,但在进入民用领域后,互联网在半个多世纪的“人—技术”交互中被赋予了远超出“防御技术”之外的功能,而这些新功能又进一步为军方所采纳,成为军事技术。因此,民用与军事技术在结构性本质上的相似性使“人—民用技术”的互动经验在一定程度上也适用于“人—军事技术”,在与民用技术的交互中,军事技术替代性路径能够为人所见。