汉语国际教师课堂评价言语行为的主导构成

——基于某国际教育学院课堂实录的实证分析

2021-01-23陆昌萍

陆昌萍

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241002)

教师课堂评价言语行为,是指在课堂教学活动中教师根据学生提出问题、回答问题、学习态度、学习方法、以及分析问题和解决问题的能力等表现,实施评价的“言语行为”[1]。是“对学生学习行为有效性、合规性的评定”[2]。那么,在对外汉语教学中,教师课堂评价言语行为呈现出怎样的特征呢?对此,笔者近年组织研究生利用实习听课的机会,对某高校国际教育学院的课堂教学进行了随机录音,并将这些录音转写成文字记录。本文以此为基础,观察对外汉语教学中教师课堂评价言语行为的特点。

一、课堂实录基本数据

本次调查的高校是一所有近百年历史的省属重点高校,坐落于长江之滨。在国际教育方面,她是最早接收中国政府奖学金外国留学生的高校之一,也是中国华文教育基地、汉语国际推广基地、国家HSK考点、省汉语国际推广中心。与国外40多所高校、机构建立了友好合作关系,在校博士、硕士、本科、进修等不同层次的留学生总计近200人。

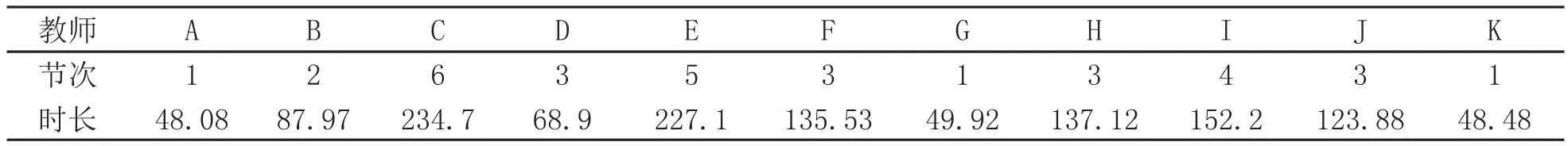

此次收集的课堂录音总时长1313.88分钟,课程节次为32节,平均每节课40.06分钟。之所以每节课时长短于标准时长,主要原因是教师让学生在课堂上自行完成练习的时间没有进行录音。涵盖汉语写作、汉字入门、精读、听力、口语、阅读等5个课程类别和初级上、初级下、中级上、中级下四个层次。接受教学录音的教师有10人,平均每人3.2节次,131.39分钟。但由于是随机录音,教师之间的录音授课节次和时长并不均衡,数量最多的有6节课,234.7分钟,最少的1节课,时长48.08分钟,见表1。

表1 课堂实录教师时长统计表

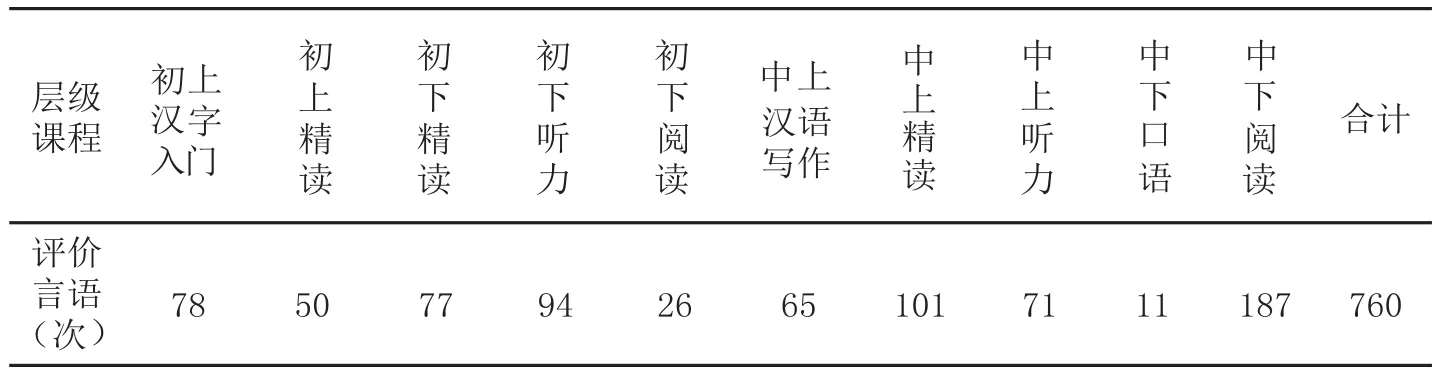

录音转写后,经过反复校对,获得有效的教师课堂评价言语行为数据760个,见表2。

表2 评价言语行为频次课程分布表

二、教师课堂评价言语行为的主导构成

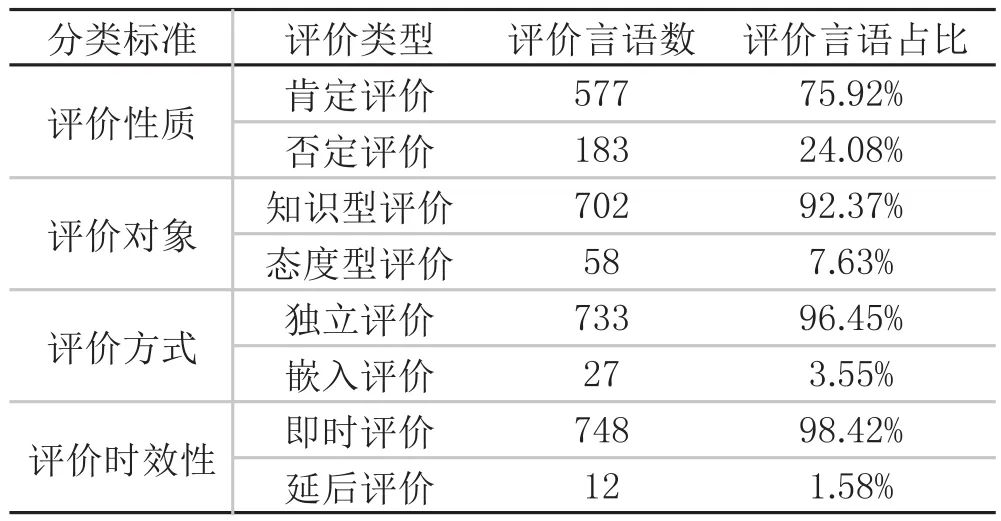

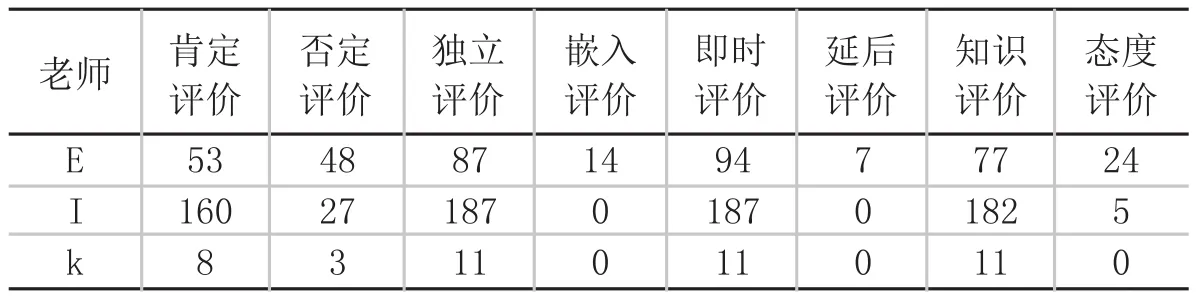

教师课堂评价言语行为,根据不同的标准可以进行不同的分类。根据评价性质,可以分为肯定式评价和否定式评价,即对学生的言行予以认可、赞成甚至表扬或者予以纠正、反对甚至批评、指斥;根据评价对象,可以分为知识型评价和态度型评价,即对学生在课堂学习时朗读课文、回答有关课文内容的问题等方面的情况或者诸如出勤、练习呈交等反映学习态度的情况进行评价;根据评价时效性,可以分为即时评价和延后评价,即在学生言行当下就予以评价或者事后进行评价;根据评价方式,可以分为独立评价和嵌入式评价,即对学生的言行直接进行评价或者将评价语言嵌入正在教学的某种句式或结构之中。根据课堂实录数据,我们发现,前述的教师课堂评价言语行为的分类中,实践上并不是均等分布的,而是有着明显的主次之分,见表3。

表3 评价言语类型统计表

由表3可见,知识型评价、独立评价和即时评价均占92%以上,即便是占比相对较低的肯定评价的占比也超过75%。也就是说,接受实录的老师们在课堂教学中,主要对学生在课堂学习中就有关当下学习内容的学习行为进行即时、独立的肯定性评价。

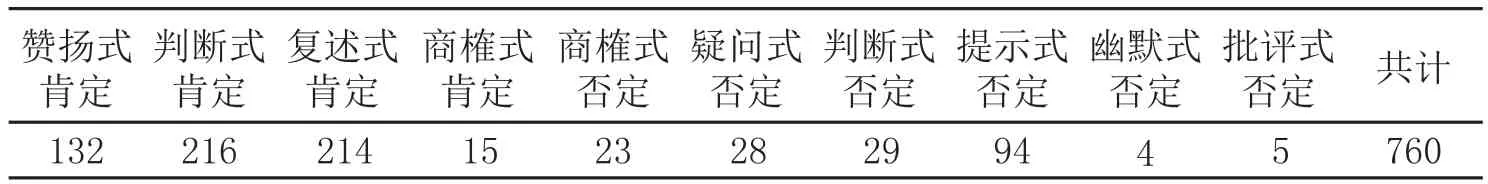

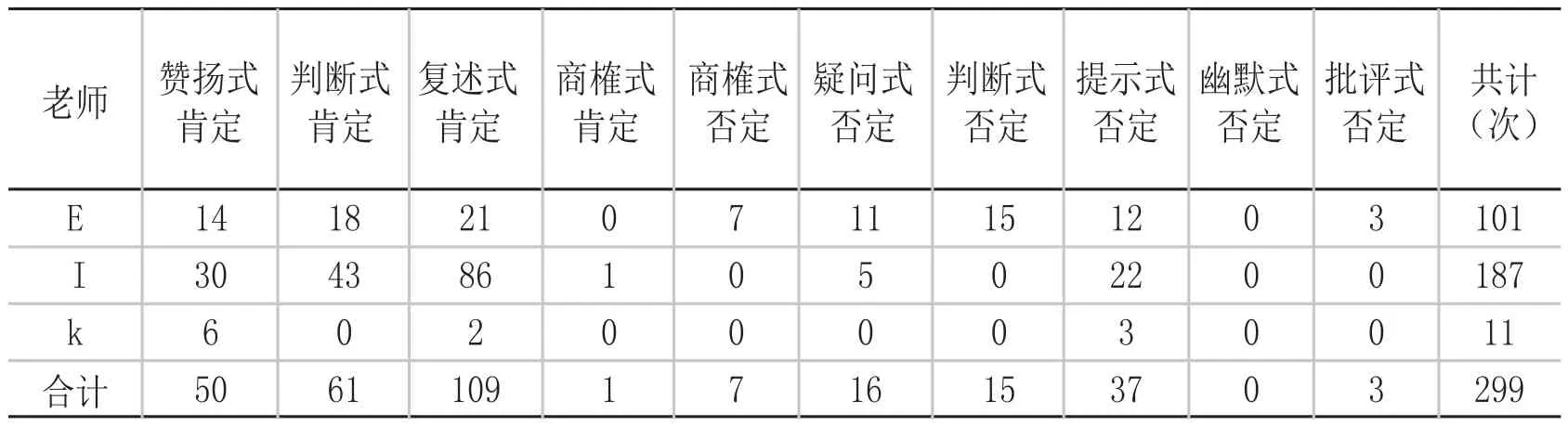

课堂评价言语行为的表现形式是多种多样的。如,肯定性评价,就有赞扬式肯定、判断式肯定、复述式肯定和商榷式肯定等。所谓赞扬式肯定,是指以“好”“很好”等语言形式对学生的学习行为予以肯定、褒奖;判断式肯定是指以“是”“对”等语言形式对学生的学习行为予以肯定、赞同;复述式肯定是指以复述学生答问等言语的形式对学生的学习行为肯定、同意;商榷式肯定是以疑问句等语言形式对学生的学习行为予以基本肯定。否定性评价,也有疑问式否定、商榷式否定、提示性否定、判断式否定、幽默式否定和批评式否定等。其中,商榷式否定、判断式否定与商榷式肯定、判断式否定是恰恰相反的评价形式,其言语形式也是与对应的肯定评价意义相反的言语形式;提示性否定是指以矫正学生语言偏误的言语形式进行的评价行为;幽默式否定是指以幽默甚至轻度讽刺的言语形式对学生的不当的学习行为予以否定;批评式否定是指以直接批评的言语对学生错误的学习行为予以否定。课堂实录在课堂评价言语行为表现形式上的次数分布,见表4。

表4 评价言语形式统计表

赞扬式肯定和判断式肯定占全部肯定性评价的60.31%,老师们在对学生学习行为进行评价时,更乐意采取直接表达肯定意思的言语形式,甚至不吝赞扬之词。在否定性评价方面,虽然评价行为总量远远少于肯定性评价,但表现形式却更加多样,而且老师们对批评式否定的运用十分谨慎,仅占全部否定性评价的2.73%,即使加上幽默式否定,也不过4.92%。值得注意的是,作为对外汉语教学中一个重要环节的偏误矫正,提示式否定占比51.37%,超过全部否定性评价的一半。

再从教师个别化的角度进行观察。我们选取三位老师样本。这三位分别是批评式否定最多的(实际上也是唯一的)E老师、课堂评价言语行为次数最多的I老师和课堂评价言语行为次数最少的K老师。三位老师课堂评价言语行为总共数299次,占全部实录课堂评价言语行为次数的39.34%。其各类评价行为见表5。

表5 三位教师评价言语类别统计表

由表五可见,三位老师的肯定性评价221次,占其课堂评价言语行为总数的73.91;否定性评价78次,占比26.09%。与全部实录情况基本持平。就教师本人而言,其肯定性评价的自身占比由高到底依次为I老师85.56%、K老师72.73%、E老师52.48%;否定评价占比排序自然正好相反,E老师47.52%、K老师27.27%、I老师14.44%。

除E老师在评价性质方面肯定性评价仅占52.48%略微超过半数以外,另两位老师在各类评价中,肯定性评价、独立性评价、即时评价和知识性评价均超过85%。

进一步观察三位老师肯定性评价和否定性评价的具体表现形式,其状况见表6。

表6 三位教师评价言语形式统计表

从表6得出以下印象:一方面,三位老师不仅在评价性质上肯定性评价高于甚至远远高于否定性评价,而且基本采用赞扬、判断、复述的肯定形式。在肯定性评价中,E老师、I老师的复述式肯定分别占比为39.62%、53.75%,K老师更乐于赞扬式肯定,占比高达75.00%。在否定性评价中,三位老师的否定性评价更多地出现在提示场合,不仅I老师、K老师的提示式否定占比分别达到81.48%、100%,即便几种否定评价形式相对均衡的E老师的提示式否定占比也达到25%,略低于占比31.25%的判断式否定。巧合的是,三位老师都没有幽默式否定的评价行为记录。

综合上面的分析,我们可以说,接受实录的老师的课堂评价言语行为以肯定性、独立性、即时性、知识性评价为主导。而在评价行为表现形式上,肯定性评价以赞扬式、判断式为主;否定性评价以提示式为主。当然,老师之间也有一定的个体差异性。换言之,就学生在学习知识过程中的行为即时进行独立、肯定性评价,是接受实录的老师的课堂评价言语行为的主导构成,即便进行否定性评价,也主要以提示式评价为表现形式。这是接受实录的老师的课堂评价言语行为的基本面。

三、教师课堂评价言语行为主导构成合理性分析

教师课堂评价言语行为主导构成是一种已然的事实,至少课堂实录已经呈现出这一点。不过,尽管课堂实录记录了十位老师的教学情况,有一定的客观必然性、客观真实性,但课堂评价言语行为毕竟是“行为”,是一种主观支配下施予客观的活动,不能不受到合理性的拷问。

对外汉语教学是一种教学活动,“教学是教育目的规范下的、教师的教和学生的学的共同活动。”[3]教育目的是一切教学活动的根本依据,教师的教和学生的学是实现教育目的的手段,而教学活动,既不能是教师或者学生单方面的活动,也不是教和学各自为战,而应该是相互交融、相互促进的共同活动。这就要求教师要注意调动学生的积极性,通过激发学生的学习需要、促进学生实现学习期待,以增强其学习动机。“无论表扬或批评都可以激发学生的学习动机。但研究表明,一次表扬和一次批评,对加强学生的学习动机同样有效.而继续使用表扬或批评,则前者的效果优于后者。”[4]也就是说,给与学生以表扬、赞许、肯定、认可,更有利于激发学生的学习动机,调动学生的学习积极性。课堂实录中,无论是整体而言还是就教师个别而言,肯定性评价言语行为都占多数甚至绝大多数,这是符合学习心理规律的。

对外汉语教学,本质上是一种跨文化交流活动,可能是汉语文化与某种非汉语文化之间的交流,如在国外进行汉语教学;也可能是汉语文化与多种非汉语文化之间的交流,如国内的外国留学生教育。对外汉语教学作为一种文化活动是在课堂教学这种特殊形态、特定环境中进行的。文化交流的根源在于文化的差异性,无差异即无交流;文化交流的前提是合作,否则只能是文化冲突。因此,在对外汉语教学中,作为课堂教学的主导者、汉语文化输出方的教师,必须秉持包容的精神、谦逊的态度与学生对话。一方面,要以高度的责任感向学生准确传递汉语文化信息,防止来自信息源的偏误;另一方面,要以来自不同文化背景的学生可以接受的语言形式对其学习态度、学习成效实施课堂评价言语行为。对于后者,教师往往要“迁就”非汉语文化背景的学生。如,汉语文化中,人们往往不习惯于当面称赞或者接受称赞。但在课堂实录760项课堂评价言语行为中,直接采用“好”“很好”“很棒”等夸赞言语形式的评价有127项,占比16.71%;而以“对”“对的”肯定言语形式的评价有215项,占比28.29%,二者加起来342项,占比45.00%。而具有浓厚的民族文化特征的幽默方式,在对外汉语教学中就需要谨慎运用,“幽默反映了一个民族的生活,因此,幽默的民族形式可想而知是有差别的。”[5]课堂实录中,“幽默式否定”仅有4项,占比0.53%。

对外汉语教学也是一种文化传播活动。“对外汉语教学既是语言的教学,也是文化的教学。”[6]“文化传播者把文化作品提供给受传者,力图用一定的观点影响他们的思想行为,并求得预期的反应。但传播的客观效果并不是传播者的主观意志所能完全决定的。”[7]因此,“要求传播者能够使用适当的语言和非语言行为,向对方表示尊重和积极的关注。”[8]在对外汉语教学中,作为传播者的教师,正是通过即时的课堂评价言语行为对作为受传播的学生的学习状况乃至学习态度予以点评,尤其是肯定性评价,既表现出对学生学习行为的倾听、关注,激发学生的积极性,又能及时肯定其对汉语和汉语文化的正确理解、树立和强化特定语言、文化知识点的标杆和规范,提高汉语文化传播的效度。

课堂教学活动是师生在特定环境中的一种交际活动,课堂评价与反馈言语行为的交际特征更为明显。“语言交际的基础是交际双方共有的认知环境”[9]这里的“认知环境”就是有些学者所称的“语境”,而交际的语境实际上是一个外延非常广泛的概念,仅就教学语境而言,就包括从学校到教室的各种物质形态组成的硬语境、由语内环境和语外环境组成的软语境。[10]笔者认为,实际上,交际语境的核心是双方对交际中的言语和非言语符号的涵义的共同认知。缺乏这种共同认知,实现交际顺畅是不可想象的。使用熟练掌握的同一种语言的双方进行一般交际大致不存在障碍,正是由于存在这种共同认知,而对于对外汉语教学这种一方使用目的语、另一方正在学习甚至刚刚接触目的语的双方来说,缺乏这种共同认知是显而易见的。因此,教师实施课堂评价言语行为时,必须充分考虑这一客观事实,本着合作精神,秉持礼貌原则,在评价性质上以肯定、引导为主,在评价言语形式上使用学生已经掌握的汉语词句,实现评价目的。课堂实录中,老师们的课堂评价言语行为,不仅肯定性评价占主导地位,而且,无论是肯定性评价还是否定性评价,所使用的语言形式基本都是学生已经掌握的简短的日常言语,如,“对”“不对”等等。达到了老师即时评价、学生即时明白、进而“以言成事”的效果。

总之,课堂实录所呈现的教师课堂评价言语行为主导构成,无论是从教育学、文化传播学还是语用学的角度看,都是具有其合理性的。