人工智能艺术思想研究

2021-01-23杨先艺王永东

杨先艺 王永东

【内容提要】 本文从人类的艺术创造与审美过程中的情感量化和审美量化等技术层面,解析人工智能艺术的创新形式,从哲学、社会学与艺术相融性的视角,探究人工智能艺术对人文思想的表达,提出人工智能与感性工学、哲学、社会学和艺术学的契合思想特征。

在当下乃至未来很长的一段时间内,人工智能技术在社会生活领域中的渗透将会越来越广。似乎在漫长的工业化、机械化、信息化、智能化发展的进程中,无论是从技术基础,还是从社会观念、人文意识形态等多个视角,人类都没有停止过对生活中智性因素的探究。艺术一直以来作为人类表达自由意志、追求个性化与自由的领地,也在逐渐经受着智能化浪潮的冲击。这种冲击与碰撞在很大程度上促进了新艺术形式的产生,以及新兴艺术媒介、艺术手段和艺术审美的演变。未来人工智能哲学与感性工学的发展在一定程度上促进了人工智能艺术观念和审美方式的改变。

一、人工智能的发展与后人类社会的形成

人工智能是当下科学技术研究的前沿领域,主要是指用于研究开发和模拟人类智能的相关技术应用与理论方法。人工智能正式产生于1956年的达特茅斯会议,其后主要经历了四个重要的发展阶段。人工智能分别在1957年和1986年经历了两次发展的高峰时期,而后又在1970年和1990年经历了两次发展的低潮[1]。在20世纪50年代到21世纪初的短短几十年之间,人工智能技术随着计算机科学、电子科学、数学、统计学等多种交叉学科的发展,在其研究的各个领域都取得了显著的成绩。进入21世纪以来,人工智能技术在各个领域的研究都取得了更大的成就,在不同学科体系与行业生产中的渗透也更加普遍。

2016年被国内外学者普遍称为人工智能爆发的元年,无论是在深度学习、模式识别和智能语音等技术领域,还是在智能化的生活观念与社会哲学领域,人工智能都展现出了强大的影响力。这其中最主要的影响莫过于激发对人类和智能机器未来的讨论。美国作家凯瑟琳·海勒在其著作《我们何以成为后人类》中详细论述了在人工智能技术和信息化的进程中人类的命运。随着信息化和智能化的推进,人类被不断地置于一个个更加虚拟的世界中,我们作为“人类”的身份也在不断发生变化,“后人类”的结局对于我们每一个人在所难免。

(一)后人类社会是人工智能发展的必然结果

人类社会经历了从控制论的诞生到人造生命体的出现,甚至随着信息技术和人工智能技术的不断发展,还会像凯瑟琳·海勒所预言的那样出现信息“身体”消失的现象。我们姑且不讨论将来是否能够真正实现信息的“脱载体”,但是赛博人文化观念与技术的重构一定是后人类社会所必须经历的。在这个过程中,人类与非生物意义智能机器以及其他智能生命体的交互依旧是人类热议的话题,这将给哲学、社会学以及人工智能艺术的研究带来新的文化内涵。艺术与科学本来就是相辅相成、相互成就的,1986年,苏联艺术理论家苏霍金在其著作《艺术与科学》中首次运用技术与艺术相融性的方法去研究技术与艺术之间的关系,这为人工智能艺术的诞生提供了理论基础。

从人工智能艺术产生的契机来看,近代东西方文化视域下哲学、美学、社会意识形态的发展都与其有着不可分割的关系。在近代之前,人类始终无法摆脱神学观的思想枷锁,唐纳·哈拉维在其著作《赛博格宣言》中以“斯芬克斯之谜”和“吐火女怪”的神话传说刻画了人类对虚构智能体和生物体的遐想[2]。唐纳·哈拉维从控制论和有机体的角度论述了“人”的生物性和自然性等问题,其实早在20世纪60年代,美国的曼弗雷德·克林斯(Manfred Clynes)和内森·克兰(Nathan Kline)两位科学家就提出了为了克服人类肌体的局限而在人体中移植辅助神经控制装置的说法,这便是最早的赛博格说法。按照这一说法,随着人工智能技术的不断发展,人类长期以来在智能性和生物性等方面具有的优越性、唯一性和特殊性将会消失,新的“行动者”将会以生物智能体(不仅仅是人)和非生物智能体的形式出现。这标志着固有人类社会地位和身份的转变,人类社会正式过渡为后人类社会在所难免。

(二)后人类社会的基本特征

1.感性工学的逐渐成熟

感性工学是一种将感性与工学相结合的技术,主要研究的是运用技术手段如何定量处理人类的情感与意识,并将人类的情感用于艺术与设计的创作过程中。感性元素本身就是智能化的一种体现,随着人工智能技术的快速发展,人类对生物智能和非生物智能的研究不断进入更高层次,这主要体现在人类对自身心智、大脑和神经网络的研究与模拟不断取得新的成绩。感性的元素通常是我们对事物或现象认识的初级层次,艺术作为人类自由意志刻画与表达的主观媒介,无论是艺术家创作时的主观思想,还是艺术作品本身所包含的艺术观念,在很大程度上要通过艺术创作者与鉴赏者的感性思维去捕捉与揣测。感性工学的发展,使得人类通过艺术创作与鉴赏对自身情感和思维意识形态的刻画更加立体,人类通过感性和工学结合,能够更好地量化艺术创作与鉴赏时的情感,在最大程度上找到艺术主客体之间的共鸣。

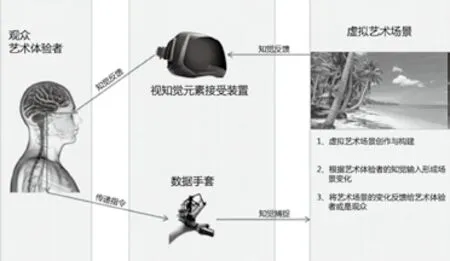

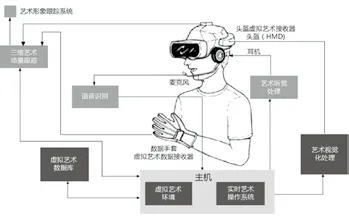

近些年来,以脑机接口为主要交互方式的人工智能艺术形式不断出现,其主要原理就是将感性工学研究的相关成果运用到艺术创作中,在这些艺术作品中,观众既作为艺术的鉴赏者,同时也是艺术作品的一部分。艺术创作者通过相关的装置将人在特定环境因素刺激下的反应通过传感器与艺术装置进行关联,使得艺术鉴赏者可以直接参与到艺术创作者所营造的艺术场景之中。2013年,美籍韩裔艺术家朴丽莎(Lisa Park)的“Eunoia”就是少数成功地以脑机接口为主要交互形式的人工智能艺术。其原理是将人的大脑通过光电传感器与艺术装置连接,将人的情感波动以脑电波的形式量化出来,艺术鉴赏者可以非常直观地通过观察脑电波的起伏与艺术装置之间的关系来判断参与者的内心情感波动。其具体做法是运用Emotive EEG,通过检测脑电波的形式分析人类内在情感的波动,比如沮丧、兴奋、沉思等;然后再将脑电波转化成声波的形式,通过48个扬声器的声音和震动来解读艺术参与者的情绪波动。这样就可以将艺术鉴赏者对艺术作品的审美做一定的量化处理,同时也便于艺术创作者在创作之前对特定艺术作品审美效果进行预判。

2.哲学和社会学思想的集成发展

对物的思考一直以来都是哲学和艺术学关注的重点。随着互联网和数字化技术的快速发展,艺术、哲学和社会学在各自的领域对物的认识都形成了新的观点。同时,它们彼此相互补充,共同推动不同领域的交叉发展。近些年来,随着智能化和信息化进程的推进,带动了哲学界和社会学界重新形成了对于物的思考,尤其是以昆汀·梅亚苏(Quentin Meillassoux)为代表的欧洲哲学家对于物和对象问题的重新思考,直接促使思辨实在论等哲学思想的不断发展[3]。此外,互联网和大数据的发展直接使得人类社会由信息获取的平权1.0时代进入信息创生的平权2.0时代,这使得艺术在创作的过程中不再执着于具体的技术化手段与方法,也不再拘泥于人类有限思想的束缚,更多的是将创作的重点转向艺术本身的观念与审美。

首先,艺术是人类社会中最贴近生活的哲学,随着人类社会的不断发展,指引人类进步的哲学与社会学必然向着更高层次发展。其次,艺术作为哲学和社会学思想在现实生活中的直接传播媒介,其发展势必受到哲学和社会学的影响。我们已经知道,后人类社会是人工智能技术集成发展的时期,其发展必定会渗透到生活的方方面面,这自然就包括生物智能和非生物智能对传统哲学和社会思想的冲击,就像美籍华人艺术家谭力勤教授在其著作《奇点艺术:未来艺术在科技奇点冲击下的蜕变》中所说的那样,人工智能技术的发展必然使得艺术在传统的基础之上向着可视、可知和可想象的方向发展[4]。这与哲学家黑格尔曾预言的哲学终结艺术的说法正好相反,后人类社会人工智能艺术发展的人文背景将会涉及哲学、社会学、道德、宗教与经济活动等因素,同时,未来人工智能艺术旨在运用新技术、新材料,把技术、观念和造型融在一起,使得艺术鉴赏者在通过高科技体验身临其境式艺术场景的同时,也能够透过艺术躯壳进行思考与自我思考。

二、感性工学带动人工智能艺术的审美量化

感性工学一直是人类感性和客观实在之间沟通的桥梁。艺术是人类感性和自由意志在现实生活中外化的直接表现,而人工智能技术作为当下和未来研究客观实在的前沿科技,这两者之间的相互渗透与融合存在必然的趋势。随着人类对非生物智能体和人造生命体的不断研究,人类思考问题和解决问题的方式也在发生着不断的变化。首先,基于人类进程取向的思想判断在未来将会层出不穷;其次,形态学的影响将会产生社会化的影响;再次,人类借助现有技术和手段来解决问题的能力在不断提升[5]。

古希腊神话传说“斯芬克斯之谜”告诉我们,人类在区别自身与其他生物体的过程中通常首先想到的便是生物或是身体层面的区别,俄狄浦斯便是极少数能够认识人类生物性和自然性的人类代表,这反映的是人类早期对于“灵魂”“智能”等词汇的探索。再到后来柏拉图对灵魂的强调,都反映的是人类认识和自我认识能力的提升。直到感性工学和人工智能技术的不断成熟,逐渐使得人类意识到人类或者智人不再被看作特殊的、优于其他动物或者机器的存在。根据唐纳·哈拉维的著作《赛博格宣言》的核心观点,随着未来智能性、生物性等领域的研究,人类与其他动物之间的差异性将会变得模糊,有机生物体与智能机器之间没有明确的边界,关于物质和非物质体之间的定义不再那么明确。因而,这在某种意义上改变了此前的社会科学或人类学的潜在预设,也挑战了人文主义的一个不容忽视的内核,即强调“人”的优越性、唯一性和特殊性[6]。

虚拟艺术场景构建示意图(图片来源:作者自制)

虚拟现实艺术交互示意图(图片来源:作者自制)

人工智能艺术作为智能时代人类反映客观现实的社会意识形态,依旧是艺术家自由意志的表达,唯一不同的是人工智能艺术的创作者既可以是人类这种智能生命体,也可以是非生物意义上的人工智能体。无论是前者还是后者,艺术创作的主体对于技术手段的依赖性在不断增强,这不仅体现在人工智能艺术的呈现手段和方式的技术化延伸,更重要的是通过感性工学和人工智能技术对于艺术审美的定性化和定量化处理。1970年,日本广岛大学的研究人员重点研究了人类对自己住宅设计的情绪和欲求,这是人类最早将感性的分析与理性的工学相结合的探究。进入21世纪后,随着感性工学研究的不断深入,无论是艺术设计还是纯艺术方面的创作,设计师和艺术家对感性层面的分析进入了更高层次的领域,这主要包括某一艺术作品或是设计作品在创作阶段的预估,以及对以往类似作品的定量分析。这些都使得艺术家在一件艺术作品面世之前就可以较为准确地掌握其所带来的反响。更重要的是,通过感性工学的定量分析,艺术家可以了解到艺术受众对艺术作品在某些审美领域的定量需求,以避免审美渲染过度的情况。

三、哲学和社会学思想对人工智能艺术的影响

(一)思辨实在论思潮下的人工智能艺术

思辨实在论所关注的重点正好与凯瑟琳·海勒在其著作中所预测的后人类社会相反,其观点认为不论人工智能和信息技术如何发展,终究不能摆脱信息与技术所依附的“躯体”。这一点与唯物主义的思想一致,世界的本源是物质,任何关于表达艺术形体与思想的自由意志与人文意识形态都不可能是完全独立于物质形态的人类意识和精神[7]。甘丹·梅亚苏在其著作《有限之后》中关于思辨实在论的解释主要从事物的关联主义和背后的实际性两个方面展开,这主要是对康德哲学的一种批判性解读。我们都知道,在哲学和艺术学漫长的发展过程中,关于哲学思想的论证和艺术审美性、观念性的解读往往是相互渗透的,因此,我们基本可以根据21世纪哲学和社会学发展的基本现状预测人工智能艺术的演变,那就是我们不仅可以运用智性来认识人工智能艺术的艺术形式、艺术审美和艺术观念,同时,关于人工智能艺术的实体也是能够被我们解读的,依旧存在很大的研究价值。

随着“后人文主义”和“去人类中心”等思潮的不断发展,哲学和社会学对艺术学研究的影响也在逐步扩大。根据近十年来的哲学、社会学和艺术学的研究热点,在后人类社会中,思辨实在论研究的主要内容是物及其本体的存在方式。换句话说,未来人工智能艺术研究的落脚点将不再是艺术本体所产生的社会政治意义或是艺术主客体之间的交互方式,更多的是关注艺术本体本身的内容。通俗来讲,就是一件人工智能艺术作品的诞生不仅仅是艺术家为了追求其艺术形式和艺术审美的结果,更多的是关注艺术作品本体的价值,也就是说,艺术作品自身就是艺术家观念与自由意志展现的结果,并不是简单意义上艺术形式与审美的载体。

后人类的观点和思辨实在论看似相互矛盾,但其实在这两种理论发展到极端程度之前,两者之间的关系依旧属于相互依存。埃德·里吉斯在《科学也疯狂》中把“后人类”称作“后生物人”,即利用技术使人和计算机连体的人,就是后生物人[8]。这说明人类依旧属于生物意义上的人类,其对艺术的审美和感知不会脱离生理和心理两个层面。

(二)多元文化社会下的人工智能艺术

多元文化是信息化和智能化浪潮推动下的必然结果。将任何一种事物或是现象置于多元文化中研究,首先要做的就是分清主流文化和亚文化,研究未来人工智能艺术也是一样的道理。信息化和智能化这种大的时代背景将是影响人工智能艺术发展的主流文化,艺术学和艺术作品主要研究的是艺术家和艺术理论者对个别的社会事件和社会现象的认识与反思,在这个过程中,人工智能技术只是作为技术手段的形式存在,在同一时代背景和文化氛围下,并不会造成艺术作品的独特性差异。因此,在研究21世纪或者未来多元文化视角下人工智能艺术发展的过程中,信息化和智能化这种主流文化并不会对同一环境中单一艺术个体的产生和发展带来显著的影响。未来人工智能艺术的研究过程中,艺术思想、艺术审美与艺术观念依旧是艺术家和艺术理论家研究的主要内容,这些内容在很大程度上都会受到物质文化、社会文化和哲学文化等因素的影响。我们已经将信息化和智能化这种大的时代背景作为未来人工智能艺术发展的主流文化,因此,这里所提到的物质文化、社会文化和哲学文化将属于影响未来人工智能艺术的亚文化,在同一主流文化背景下,亚文化的差异往往决定着艺术活动、艺术现象和艺术作品的价值。

我们将影响人工智能艺术的多元文化主要分为物质文化、社会文化和哲学文化等,在具体的研究中又会涉及地理、气候和人文等因素在这些文化差异性中所扮演的角色。物质文化对人工智能艺术的影响是最小的,它作为经济基础和思想观念在我们现实生活中的物质反映,具有具象化的属性,其对人工智能艺术创作和发展的影响主要表现在对艺术本体或是载体的影响。社会文化和哲学文化是研究任何一种艺术门类都无法忽视的因素,尤其是对于时代性特征最为明显的人工智能艺术,社会文化和哲学文化直接关系到人工智能艺术的审美和价值。地域性、不同的体制以及传统因素是社会文化和哲学文化形成多元化特征的主要原因。

影响人工智能艺术的社会文化主要包括民俗、宗教、制度、法律等,人工智能艺术在这些因素的影响之下,将会把艺术研究的重心放在人工智能艺术的观念性、审美性和道德伦理性等视角。例如“保护环境”“和谐社会”“女性主义”“无神论”等都是未来人工智能艺术家和艺术理论家透过社会文化视角所关注的问题。哲学文化对未来人工智能艺术的影响主要体现在社会和生活观念、审美观念等角度,人工智能艺术在传达社会和生活观念、审美观念的同时,必定会涉及对相关哲学问题的观点。前文在谈及凯瑟琳·海勒对后人类社会的预测时提出了“物自体”的概念,很大程度上弱化了人对客观事物的作用,认为物本来就不受人类的影响,具有自己的运动轨迹和天性,这种说法通常被称为“泛灵主义”。“物自体”的概念普遍存在于任何事物中,人工智能作为非生物智能体的代表,更加具有独立的运动轨迹与天性,因此,未来人工智能艺术对于艺术主客体概念的研究将会是一大显著的特点。

(三)平权2.0促进人工智能艺术观念的发展

传统意义上的平权并非把权力消灭,而是权力在更高水平方向上的重新分配。“平权2.0”的概念是互联网发展过程中带来的一种巨大变革,所谓“平权2.0”指的就是随着科学技术以及智能化、信息化的发展,人类对信息的操作已经由以往简单获取的1.0时代进入信息创生的2.0时代。这意味着“准确输入”和“准确输出”的模式化信息处理时代已经结束,取而代之的是信息处理过程中的不确定因素。以往的信息处理过程都是一个模式化的“黑箱理论”过程,但是在“平权2.0”时代,一切都充满了不确定性,在信息处理过程中人的可控性明显降低,这在一定程度上增加了人工智能进行艺术创作的说服力。

当下关于人工智能能否进行艺术创作的讨论,艺术家和艺术理论家都各执己见,他们普遍认为判定人工智能艺术是否存在的基础是人工智能在进行艺术创作的过程中是否存在自由意志。随着人工智能技术的不断发展,“黑箱转化式”的人工智能信息处理方式逐渐消失,人在信息交互过程中的“可控性”元素也逐渐消失,我们迎来的是真正的信息创生时代。在这种情况下,人工智能可以不以人的意志为内容进行真正意义上的艺术创作。这种完全消除“人为”因素的人工智能艺术创作将更能激发人类对艺术作品背后观念和审美的遐想。

如果说哲学是“人”这种智能生物对现实社会的规律和模式的总结,那么在未来信息创生的“平权2.0”时代,人类对哲学发展的作用将会大大降低。这主要是因为以人工智能为代表的新一代非生物智能体的出现,会促使一种全新的哲学出现,英国科学院院士玛格丽特·A·博登将这种哲学命名为“人工智能哲学”。从这一方面来说,两种智能体意识形态的碰撞势必会为人工智能艺术的艺术观念注入全新的内容。这在一定程度上也说明,以艺术创生为特点的“平权2.0”时代的到来将会在很大程度上促进人工智能艺术观念的发展。

结 语

随着科学技术和艺术创作者自由意志的不断发展,技术手段在赋予传统艺术新的艺术形式和呈现方式的同时也促进了艺术创作者和鉴赏者对于艺术审美的定量化处理和接收。一方面,赛博格的不断出现赋予艺术创作以无限的可能,艺术创作的元素不断被打破和重组;另一方面,人工智能技术的发展在促进人类更多地认识非生物智能的同时,也激发了人类在哲学、社会学和人类学视角对自身的认识。

【注 释】

[1]王志良.机器智能人工心理[M].北京:机械工业出版社,2017.

[2]唐纳·哈拉维.赛博格宣言[M].郑州:河南大学出版社,2016.

[3]蓝江.从自然物到思辨实在论——当代欧洲对象理论的演进[J].社会科学家,2018(10):18-25.

[4]谭力勤.奇点艺术:未来艺术在科技奇点冲击下的蜕变[M].北京:机械工业出版社,2018.

[5]唐代兴.技术化存在的后人类社会取向[J].江海学刊,2019(1):47-54.

[6]施畅.赛博格的眼睛:后人类视界及其视觉政治[J].文艺研究,2019(8):114-126.

[7]〔美〕N.凯瑟琳·海勒.我们何以成为后人类[M].刘宇清译,北京:北京大学出版社,2017.

[8]臧娜.后人类与艺术的纠葛——兼论穿梭于人与非人之间的身体图景[J].艺术广角,2018(4):4-11.