改进物理实验教学 落实课程育人目标

——以“力的分解”教学为例

2021-01-19余耿华

余耿华

(广东省教育研究院,广东 广州 510375)

1 问题的提出

《普通高中物理课程标准(2017年版)》指出:学科核心素养是学科育人价值的集中体现,物理学科核心素养主要包含物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任四个方面。实验是物理学的基础,也是物理教学的基础,笔者以“力的分解”教学为例,继承传统实验教学中简单、方便、直击物理概念规律理解的优点,通过改进、创新实验教学的细节,以达到提高学生的物理学科核心素养之目标。

2 落实物理课程育人目标的教学实践

2.1 改进实验教学细节,在活动中培养学生的科学态度与责任

“科学态度与责任”主要包括科学本质、科学态度、社会责任等要素,笔者结合教学案例展开探讨。

2.1.1 以郑和下西洋的壮举引入逆风行舟课题,渗透爱国主义教育

案例:课堂引入1

传统教学:一般以拖拉机对耙的拉力的分解引入新课,或直接从力的平行四边形定则出发引入新课。

优点:以生活生产事例引入新课,体现了从生活走向物理的理念。

缺点:缺乏学生的现场具身体验,很多学生没有见过拖拉机拉耙,学生学习的积极性和求知欲不能被充分调动起来。

改进措施:以郑和下西洋的图片引入,以问题引导学生学习:在大海中航行,难免会遇到逆风,当时船的动力往往不足,怎么办?

改进意图:传统教学中一般将逆风行舟作为力的分解应用拓展,我们将这个实验前置作为课堂引入,展现郑和下西洋的壮举,提升学生的民族自信心和自豪感,激发其爱国主义情感。

2.1.2 调整实验演示顺序,激发学生好奇心和求知欲

案例:课堂引入2

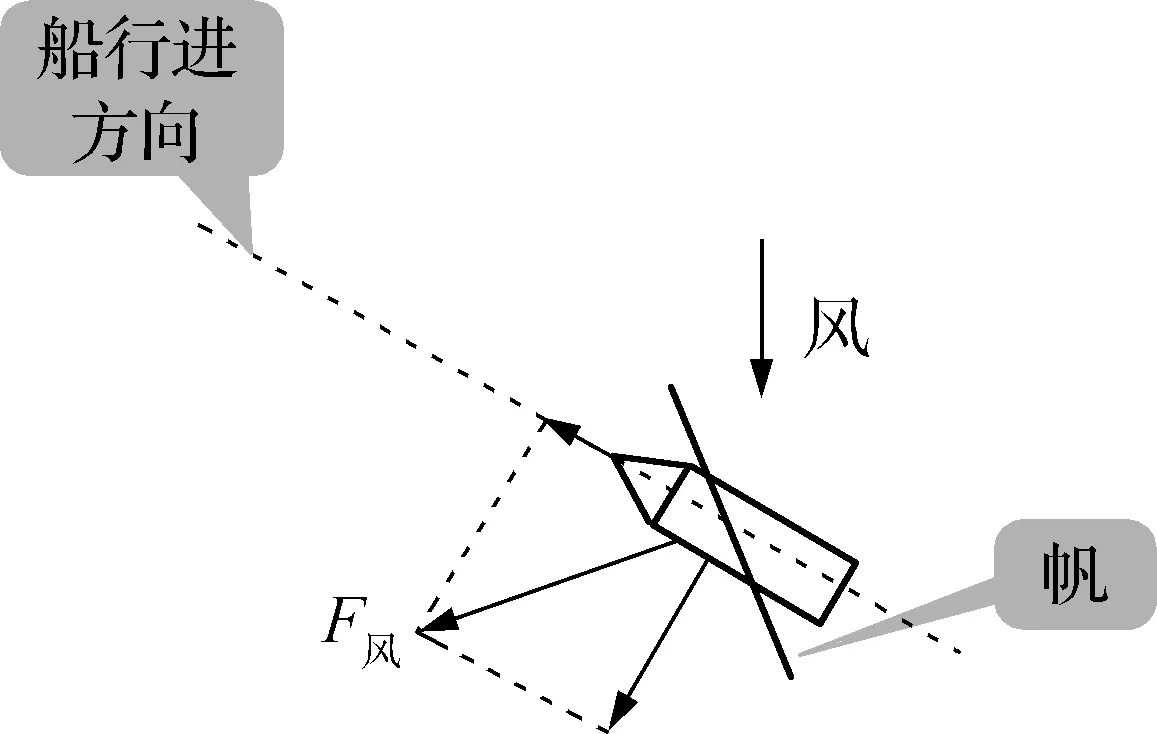

改进措施:引入逆风行舟实验,以问题引导学生猜想、观察、解释。实验教学过程如下:(1) 如图1所示,实验器材有:光滑导轨、小车(模拟船)、帆(用一次性筷子和PVC板制作)、大功率吹风机。请学生观察、思考、讨论,提出问题:在图1中4个不同位置吹风,帆船将如何运动?(2) 学生分组探究,每组确定一个风向,然后每组选一个代表,上台演示并验证猜想。

图1

改进意图:传统教学往往采用演示实验的方式,先用电脑展示逆风行舟动画,然后观察,再解释,演示只是起验证的作用,强调教师的教。笔者的演示策略为:学生先猜想,再观察,最后作出解释,强调学生的自主学习。实验时从不同角度吹风,实验结果是不同的,更容易激发学生的求知欲。

2.1.3 改例题为理论探究,增加定量实验探究,培养学生良好的科学态度和与人交往的能力

案例:从理论和实验两方面探究重力分解

在传统教学中,一般通过例题应用力的分解知识,质量为m的物体放在固定的斜面上,根据力的作用效果,求解物体所受重力的两个分力大小和方向,没有实验探究环节。

优点:教学简洁,利于学生自学,利于培养学生的计算能力。

缺点:未能很好地培养学生的科学态度和交流合作能力、促进学生探究能力的提升。

改进措施:将例题改为理论探究,探究斜面上物体所受重力的两个分力大小和方向,在此基础上增加如图2所示的实验,师生一起利用力传感器定量探究重力的两个分力。

图2

改进意图:(1) 保留例题并改为理论探究重力的两个分力,继承教材中重视学生理论分析和计算能力培养的传统;(2) 定量研究斜面上物体所受重力的分解,在探究实验中有些实验数据可能不是很完美,可以多次实验,分析其中原因,培养学生实事求是、不畏艰难、勇于挑战的科学态度;(3) 在定量探究实验中,通过小组讨论等环节,培养学生基于证据发表自己见解、尊重他人、主动与人合作交流的能力。

2.2 改进实验教学细节,在探究活动中提高学生的科学探究能力

“科学探究”主要包括问题、证据、解释、交流等要素,笔者仍应用2.1.3中的案例予以说明。

传统教学过程如下:(1) 用实验演示放在斜面上的物体所受重力产生的两个效果,将小车用橡皮筋拉着放到倾斜的、较软的塑料板上,根据观察,得到重力的两个效果。(2) 解析例题:定量计算放在斜面上的物体所受重力的两个分力。(3) 利用演示实验展示斜面上物体所受重力的两个分力。

优点:利于学生自学和知识传授。

缺点:未能充分体现学生的主体地位,在培养学生探究能力方面存在不足。

改进措施:利用进阶问题链引导学生研究,教学流程如下:(1) 用实验演示装满水的桶放在手推车上,教师提出问题:该桶所受的重力产生了什么效果?学生猜想:可能压紧斜面和挡板。设计实验方案:在手推车的斜面和挡板上分别放置海绵。获取证据:两海绵均被压扁,得出结论和解释:重力在沿斜面方向和垂直斜面方向均产生了效果,重力的分力方向分别沿斜面向下和垂直斜面向下。(2) 理论探究该重力的两个分力大小,可得Gx=mgsinθ,Gy=mgcosθ。(3) 利用演示实验定量探究重力的两个分力。教师提出问题:刚才理论探究得到的重力的两个分力是否可靠?可否用定量实验予以证明?如何测量两个分力大小?学生回答:可用力传感器或弹簧测力计等进行测量,师生一起进行实验,获取数据,形成结论。

改进意图:(1) 演示斜面上物体所受重力产生的效果时,改用水桶放到手推车上,观察沿斜面和垂直斜面方向上海绵的形变,确定重力的作用效果,改进后的模型与后面定量研究的模型相同,避免学生在不同模型间转换时产生混淆。(2) 改进后的实验教学符合学生的认知规律,即先定性再定量、先感性再抽象、先理论探究再实验探究。(3) 使学生经历完整的实验探究过程,提升其科学探究能力。

2.3 改进实验教学细节,提高学生的科学思维能力

“科学思维”主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素,笔者结合教学案例进行探讨。

2.3.1 运用思维导图显化思维过程,提升思维品质

案例:揭秘“逆风行舟”的物理原理

改进措施:利用环环相扣的问题链,引导学生运用思维导图显化思维过程(图3)。

图3

改进意图:运用任务驱动,教师设计思维进阶问题链,学生在问题链的引导下揭示逆风行舟的物理原理(图4),学生思维的广阔性、深刻性、逻辑性不断得到了提升。

图4

2.3.2 增加体验式实验,促进学生迁移能力和创新思维能力的发展

案例:体验“逆风行舟”模拟实验

改进措施:增加如图5所示的学生分组实验,利用直角三角板、直尺、纸、笔等,模拟逆风行舟。

图5

改进意图:体现杜威的“做中学”思想,学生通过具身体验,先做后思或边做边思或先思后做,学生运用“力的分解”原理,研究自然界中的力学问题,做中“悟”理,促进迁移能力和创新思维能力的发展。

2.3.3 改课后练习为体验式实验,促进学生建模能力的发展

案例:体验塔吊模型实验

改进措施:(1) 先展示塔吊图片或视频;(2) 引导学生建模;(3) 学生分组进行塔吊实验(图6),让橡皮筋挂在手指的不同位置,感受掌心和手指所受力的不同;(4) 通过理论分析,解释实验现象。

图6

改进意图:(1) 本案例若只是作为课后练习,学生缺少从情境到建模的训练,我们改为让学生经历从实际情境到建模的全过程;(2) 学生根据构建的模型,计算两个分力大小,再根据计算结果,分析夹角变化时,理论计算结果与实际体验到的分力效果是否相符,经历模型验证、修正的过程。

2.4 改进实验教学细节,促进学生形成物理观念

“物理观念”主要包括物质观、运动与相互作用观、能量观等要素,依靠言传的方式进行教学,很难使学生形成物理观念,需要学生具身体验,凝练物理观念。

2.4.1 通过拓展实验,促进物理观念的形成

案例:“一两拨千斤”实验

改进措施:(1) 以武侠电影中的“一两拨千斤”视频引起学生质疑:是真的吗?能否用实验验证?(2) 创设真实情境:女孩直接用绳拉汽车,很难拉动它,而将拉汽车的绳的另一端绑在大树上,在绳中间就可轻易地拉动汽车;(3) 安排体验性实验:三人拔河,学生具身体验“一两拨千斤”;(4) 用“力的分解”知识解释物理现象。

改进意图:(1) 实验中“千斤”是指汽车,“一两”是指女孩在中间用小力拉绳,有利于学生领悟“一两拨千斤”中的力,促进学生形成相互作用观念;(2) 案例采用质疑方式展开,更易引发学生的认知冲突和深度思考。

2.4.2 增加对比实验游戏,促进物理观念的形成

案例:关于“磨刀不误砍柴工”的对比实验

改进措施:(1) 古语道:“磨刀不误砍柴工”,能否用实验验证?(2) 开展“磨刀不误砍柴功”游戏比赛,利用3D打印出很钝的和锋利的小刀,分别用来切萝卜,看谁切得快、切得多,体验和观察两把小刀切萝卜的过程,用“力的分解”知识予以解释。

改进意图:(1) 采用3D打印制作小刀,主要考虑了安全问题;(2) 通过实验,展示效果对比反差大的物理现象,可促进学生形成物理观念。

3 结语

笔者从改进创新实验教学的细节入手,落实物理学科核心素养的培养目标,取得了一定成效。