借助生活化情境提升小学生解决数学问题的能力

2021-01-19姚春霞

姚春霞

【摘要】小学数学所涉及的概念、原理与公式等大多与学生的日常生活紧密相连,因此,教师在数学教学中要引领学生从他们熟悉的生活情境和感兴趣的情境出发,基于生活解决数学问题,进而实现“人人学有用的数学”这一教学目标.学生在生活化的场景中学习往往能更好地理解与运用相关的数学认知.因为基于生活,他们能进一步明确目标、亲近文本、融入情境、体验实践、参与合作、多维复习,进而转化思维,提升学习效果.由此可见,教师要立足学生的心理特点与发展需要,探究基于生活化的数学教学,以期优化课堂.

【关键词】小学数学;生活情境;课例研究

一、引 言

苏教版小学数学六年级下册中“面积的变化”是对面积这一概念的延伸,这一章节的学习旨在进一步培养学生的观察能力、分析能力、推理能力等,进而培养他们深度学习的能力.面积是一个跟生活相关的概念,教师可以从生活化的场景入手,让学生在这一章节中借助具体的素材探索一些规律,比如平面图形放大后面积的变化规律,以加深他们对这一章节的理解.生活化情境的创设与运用,使得学生的体验由特殊到一般,他们在具体的情境中观察、分析、比较、概括、归纳,空间观念和推理能力也能获得长足的发展.当然在这个章节中,教师要创设学生感兴趣的生活化元素,以进一步拉近学生与面积变化这一认知之间的距离,在帮助他们建立学习信心的同时,促进他们探讨与分析的深入.

二、在预习环节创设生活化的教学情境,贴近学生的生活实际

预习是数学学习中一个重要的环节,能让学生提前进入相关的话题,进而为课堂的探索打基础.但是当前的数学教学模式却经常忽视预习这一环节,大多数学生缺乏自主学习的能力,预习效果也不好;大多数教师要么不让学生预习,要么用有一定难度的题目让学生预习,这使得学生对预习缺乏正确的认识.其实教师可基于生活,让学生开展预习,这样既能让他们将课本搬进生活,又能在生活中发现要学的内容,进而产生探究的欲望.

我们还以苏教版小学数学六年级下册“面积的变化”为例,在学习面积变化时,教师先是让学生准备一张图片,然后让他们用QQ的截图功能将这张图片放大三倍.其实教师布置的这项作业就是一个陷阱题,这道题基于生活的表面看没有任何问题,但是从数学学科出发却不够严密,是将照片的长放大三倍,还是把它的宽放大三倍,又或者是将它的面积放大三倍.学生先是将照片用手机拍好,再以图片的格式保存在桌面上,接着他们对着照片进行截图,这样照片就可以根据需要进行放大与缩小.从收上来的作业来看,学生理解的放大三倍也是多种多样的,有的是将长放大了1.5倍,将宽也放大1.5倍,这就是他们认为的放大3倍.教师布置预习作业,就是让他们基于生活进行探究,不是一定要让他们正确给出结论,而是要让他们真实地思考、真实地体验.

判断学生预习是否成功,不是看他们最后获得的结果,而是看他们获得的生长与体验.当前的小学数学教学中,许多学校设置了预习单,就是将学生需要提前完成的任务列举出来,让他们对照着自主学习.教师在评价学生的预习单时,要关注他们的生长,而不仅仅是看他们的完成情况.在上面这个预习的过程中,学生以自己的理解去感知一个事物大小的变化,进而形成他们自己的理解.预习的目的就是要引发学生思考,教师的课堂教学引发他们判断自己的思考,进而提升他们的能力.因此,在预习中,教师要关注生活,只有生活才能让学生的思考真实地发生,才能让他们表达出自己的感知.

三、在课堂导入环节引入生活素材,注重学生的知识连接

导入对于学生来说非常重要,好的开头是成功的一半,好的课堂开头能更好地激发学生的学习兴趣,能引发他们全身心地参与数学的学习.小学生在学习时往往容易受到非智力因素的影响,比如学习习惯、兴趣爱好、自控能力等,这些都可以通过导入进行适当的调整,以让学生将精力与思维集中起来.

我们继续以苏教版小学数学六年级下册“面积的变化”为例,这节课开始的时候,教师拿出一张照片给学生,让他们猜一猜这个照片上的人是谁,这激发了学生的兴趣,也增强了他们的好奇心,因为他们在自己的座位上实在是看不清楚照片上究竟是谁.基于预习的体验,他们提出要放大照片.教師反问照片放大了,这上面的人会不会发生变化.基于生活的经历,学生认为照片上的人不会变化,但是照片本身的大小发生了变化.接着教师将照片的形状画在黑板上,一个长3厘米、宽2厘米的长方形,并提问:假如长与宽都扩大三倍,这样的照片能不能看清楚,教师将这样的形状在黑板上展示出来,学生认为能看清楚.教师问原先的面积与现在的面积相比是什么样的关系呢,可以通过怎样的方式验证?学生将黑板上的图在纸上画出来,再把小长方形与大长方形比较,他们发现如果长方形的长与宽按3∶1放大后,对应边的比是3∶1,但是面积的比却变成了9∶1.同时教师用电脑演示学生的实验结果,电脑上的照片是一点点放大的,直到面积的比变成了9∶1.学生看到原来那个照片是教师小时候的样子,觉得这样的探究既有趣又有生活气息.课堂的导入既要充满生活的气息,给学生亲近的感觉,使他们爱上数学课堂,又不能天马行空,要将创设的情境与要学的知识连接起来.换言之,生活的素材要能促进学生的思考,而不仅仅是为了引发他们的兴趣与关注.

四、在课堂教学环节开展生活化的实践活动,增强学生的数学体验

对于小学数学教学来说,大多数教师将课本的概念与结论强加给学生,再在不断的训练中让他们巩固强加的认知.这样的模式让数学学习没有一点生机,学生完全在被动中获得能力与素养.教师要改变这样的模式,给学生以不一样的生活化的体验,让他们在体验中、实践中总结出结论.换言之,就是让学生自己去探究,自己去发现,这样数学学习的过程就变成一次次实践的过程.学生的思维就在一次次的实践中获得发展.当前小学生生活的实践很少,教师要强化这方面的教育,让他们拥抱生活,积极实践,开拓思维,促进发展.

以苏教版小学数学六年级下册“面积的变化”为例,在上一个环节中,教师指导学生探究出长方形对应的边变化之后,面积变化的情况.教师接下来要做的不是直接得出一般性的结论,而是要进一步给学生实践的机会,让他们思考除了长方形,还有哪些平面图形按比例放大后,面积的变化还是有规律可循的.教师发给学生两张纸片,一张纸片上的是三角形、正方形、圆的图形,另一张纸片上的是对应边放大三倍的三角形、正方形、圆的图形.

学生将相关的图形剪下来,量出相关数据,再依据教师设置的表格,写出放大后与放大前的对应边的比.接着学生再采取剪贴的方式或者计算的方式,推出放大后与放大前图形的面积的比.教师让学生将他们在实践活动中的发现告诉一个组的成员.学生发现正方形的对应边的比为3∶1,它的面积的比却是9∶1.三角形对应边的比是2∶1,它的面积比变成了4∶1.让他们感到好奇的是,圆的对应边的比为4∶1,面积的比却变成惊人的16∶1.教师让学生彼此合作,用自己的语言将发现的规律陈述出来.在这个过程中,教师组织学生不停地实践,让他们从生活中常见的图形出发去发现一般性的规律.学生将生活中的剪、贴等实践运用于探究活动中,进而一步步地发现了数学的奥妙.

教师还可以给学生增加一次实践的机会,让他们在方格纸上任意画一个平行四边形,同时由他们自己确定一个比,再任由他们将原先的图形按比例放大.接着,教师让他们算一算放大后与放大前平行四边形的面积的比,学生自然会思考他们获得的结果是不是符合上面发现的规律.可见生活化的探究给学生增添了体验的乐趣.

五、在课堂训练环节应用生活资源,拓展学生的自主探究过程

“双减”是当前小学数学教学必须要关注的主题,即教师要减少学生作业的量,同时减少他们的校外培训.基于此,教师就需要提升课堂训练的效果.也就是说,教师只要在课堂上加强对学生认知的巩固、能力的拓展,课后的作业量就会相应地减少.教师在课堂训练环节应用生活资源,就能给探究与巩固创造更多的可能.

当学生在具体的实践活动中发现面积变化的规律后,教师再对这样的规律进行进一步的操练,以让他们巩固新的认知.教师问:如果学校的图书室要翻建,他们对应边的比是5∶1,那么它的面积比是多少呢?学生联系刚才的规律,自然就想到了结果是52∶1,同时他们在心中也在思考:如果学校图书室真的翻建了,会给自己带来哪些便利.教师接着问:如果爷爷种大豆的那块田地现在对应边的比与去年比是9∶1,那么,它的面积比是多少呢?教师通过现代信息技术给学生展示乡村田野的风光,也展示变化后的田地的样子.教师不仅让学生进行理性的推断,还给他们感性的认知,进而获得形象思维与抽象思维的同时生长,学生想到的结果是92∶1.接着教师又追问:如果学校附近的公园要进行扩建,其扩建前后对应边的比是200∶1,那么,它的面积比是多少呢?这同样是来自生活的例子,学生同样是积极地参与.他们不断在演算结果,同时他们也在参与生活,他们推断的结果为2002∶1.将这些生活的素材展示之后,教师总结如果一个长方形对应边的比是n∶1,那么,它的面积的比就是n2∶1.教师将课堂引入生活,逐步培养他们的探究能力.有了这样的探究,教师再给学生这样一个基于生活情境的题目:在一幅比例尺为1∶500的平面图上量得一间长方形的美术室,其长是3厘米,宽是2厘米.教师问学生能想到什么样的问题.这是基于情境的提问,也是基于生活的提问.学生迫切地想知道这间美术室的图上面积与实际面积.基于学生的提问,教师进一步地深化问题:能不能写出图上面积和实际面积的比?能不能将两个面积与比例尺进行比较,进而获得什么新的发现?这个例题运用了生活资源,学生的自主探究能力得到了发展.

六、在作业设置环节关注生活现象,提升学生的思维能力

在“双减”政策的背景下,小学作业的设置也成为社会各界关注的焦点.在小学作业的设置上,教师要以学生的身心健康发展为基准,既要减少学生的作业量,又要促进他们的发展.教师可让他们做一些体验性的作业,做一些在生活化场景下才能完成的作业,这样的作业能更好地将学生的认知利用起来,能更好地提高他们的能力,进而促进他们的发展.

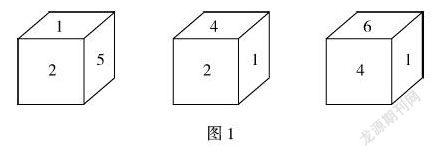

本来学生的生活实践与体验就不多,教师设置一些关注生活现象的作业,能让学生将数学与生活连接起来,能让他们获得鲜活的认知,能让作业延伸认知、拓展能力的功能得到彰显.以苏教版小学数学二年级上册“观察物体”这一节为例,教师设置这样的作业,一个正方体木块的六个面分别写着1~6六个不同的数字,如图1所示,下面是珊珊从三个方向看到的数字.

圖1

请问:1的对面是什么数字?2的对面是什么数字?5的对面是什么数字?就作业中涉及的木块而言,本身就是学生熟悉的事物.因此在学生做作业的时候,教师可让他们从家中取出一个盒子来,然后做1~6数字的小卡片,按照题目中的要求去将这些数字贴到正确的位置.一名学生对着三个图发现数字“3”没有出现,因此,他就想将“3”先安置好.他发现与“1”相邻的数字有“2、4、5、6”,也就是说,只有“3”不与“1”相邻,对着手中的盒子,他轻松地将“3”贴到了“1”的对面.然后他开始贴“2”,同样,他从图中发现与“2”相连的数字有1、4、5,但是他将“3”贴上去之后,他发现“3”为1的相对面,与2相邻.学生拿着盒子这样的推断既准确又直观,他得出数字“2”对面的数字为“6”.不用再盘算,剩下的卡片就是数字“5”,它对面的数字为“4”.这样的作业需要生活化的情境做支撑,也培养了学生将数学与生活对接的能力.通过这样的作业,学生会养成联系生活的习惯,进而提升了他们解决问题的能力.因此,在数学教学的过程中,教师不能只布置一些单调的书面作业,更需要布置一些给学生全方面体验的作业.基于此,一方面,教师需要研究教材,将教材设置的训练进行基于生活的转化;另一方面,教师需要研究学生以给他们适切的生活情境.

七、结束语

对于小学生来说,要让他们学习有用的东西,就是要让他们学习能在生活中用起来的东西.能用起来,一方面能提升他们的学习兴趣,另一方面也能促进认知的转化,提升他们的思维能力.本文中,教师将面积的变化与生活实际联系起来,帮助学生从生活中找出相应的教学点,并将所学的认知应用到生活中,进而全面展现出知识源于生活的价值.在今后的教学中,教师要不断地创新生活化教学的模式,发掘更多的生活情境,从而提升学生的探究兴趣.

【参考文献】

[1]尹玉铃.生活化教学在小学数学教学中有效应用[J].数学学习与研究,2019(16):79.

[2]王克祥.生活化教学模式在小学数学教学中的应用[J].甘肃教育,2019(03):107.