翻转课堂与CBL相结合在消化内科理论教学中的应用

2021-01-16李浩源赵逸阳胡丽红

李浩源,赵逸阳,胡丽红

(哈尔滨医科大学第二附属医院,黑龙江 哈尔滨 150000)

临床医学的教育目的在于使学生掌握扎实的理论知识、临床技能,最终培养适合未来临床工作需要的高级医学人才。然而传统教学的理论教学中更多地侧重于知识的被动掌握和记忆,学生的听课效果难以得到保证,学生的自学能力和理论与实际相结合的能力也无法得到很好提高。现代教学手段如翻转课堂、临床病例为基础的学习方法(Case-Based Learning,CBL)等层出不穷,其更侧重于让学生作为主导,加深对知识的理解和记忆,促进师生间的沟通与交流。同时,也鼓励学生将所学知识应用于临床病例,为未来的临床工作打好基础。因此,我们率先将消化内科理论教学与翻转课堂、CBL等现代教学手段相结合,收到了较好的学习效果。

1 翻转课堂

作为一种新型教学模式,实现了传统教与学的变革,使学生从被动接受者转变为主动参与者,成为课堂的主体[1]。学生利用课前预习已掌握的知识,在课堂上充当“教师”的角色,学生与教师之间或是学生与学生之间进行交流互动,在沟通与交流中,促进对知识的理解和掌握。2008年,美国伍德兰公园高中的两名化学教师大胆开展了翻转课堂的教学实践。结果表明,翻转课堂不仅可以提高学生的学习成绩,还可以有效地激发学生的学习兴趣,转变教师的传统角色,改善师生关系[2]。

2 CBL

CBL是一种以真实病例为线索,学生提出问题,教师给予指导的讨论式教学法[3]。临床医学十分讲究理论联系实际,倘若不参考实际病例,仅单独地去记忆书本上的条条框框,应付一时的考试是可以的,但在未来的临床工作中,就显得捉襟见肘。在理论教学时,只有将具体的临床病例引入课堂,让学生利用所学的理论知识,调动主观能动性,对可疑病因进行一一鉴别,提出最适合该患者的治疗方案,才能使学生深入掌握基本的理论知识,并能更好地提高学生的综合能力。

3 消化内科理论教学的特点

消化系统疾病多,涉及的组织器官也比较多,逻辑性较强,教学时很难抓住重点[4],在各种疾病的鉴别诊断中也颇具困难,对于部分重难点,单纯地依靠教师讲解,学生很难记忆和理解。由于消化内科内容烦琐、不易理解,在传统的教育模式下,学生很容易丧失对消化内科学习的兴趣,但利用翻转课堂与CBL相结合的方式,可以增强课堂的趣味性,利于对消化内科的学习。我们在教学过程中,将课前利用网课自学、课中病例的集中讲解和课后答疑、测验相结合,让学生能够高效地掌握基本内容,并更好地理解和记忆本章节的重难点内容。此外,我们还带领学生将所学的理论知识活学活用,用来分析具体的临床案例,培养学生举一反三的能力和基本的临床逻辑思维能力。

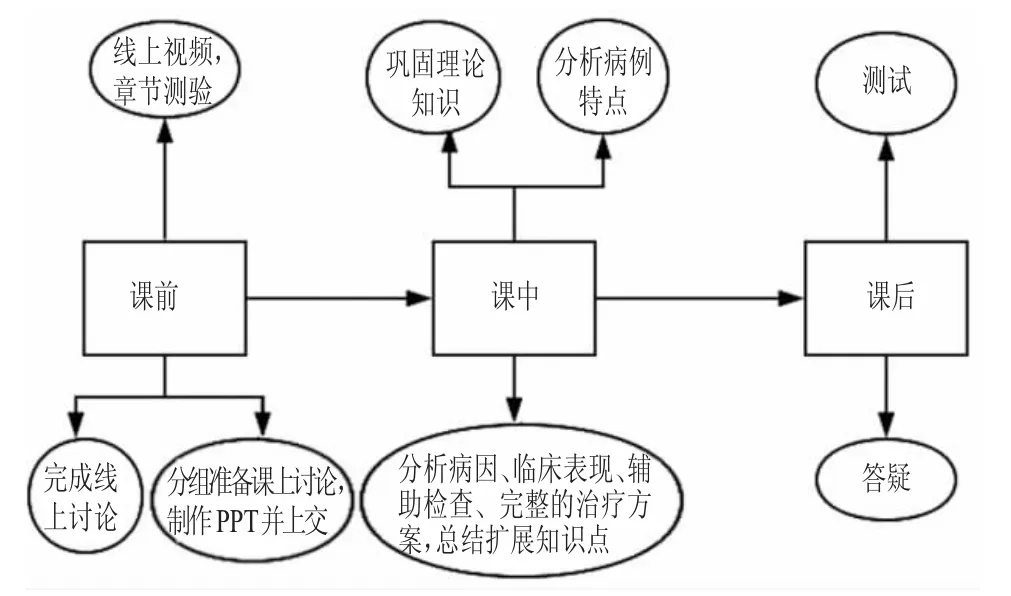

4 翻转课堂与CBL相结合在临床医学理论教学的具体步骤(见图1)

4.1 课前

教师提前完成消化内科线上教学平台的建设,内容包括消化系统疾病全部教学视频、章节测验及讨论等内容。课前学生通过超星App平台进行线上学习,掌握本节课的基础知识,并以小组为单位,将教师发布的课程对应病例进行整体分析,之后再按每组不同的任务,在组内进行分工、讨论,最后再集中汇总,制作PPT,准备课堂中进行讲解。

图1 课堂流程

4.2 课堂

采用翻转课堂的方式,以病例为中心按照临床实际从临床表现对患者进行分析,逐步分析辅助检查、患者的诊断、鉴别诊断、寻找病因、分析发病机制并给予进一步的治疗方案和预后判断。在这个过程中进行知识的巩固和加强对知识的理解,针对学习中存在的问题进行分析。在课中,学生对于各自负责的部分讲解结束后,教师会将学生所讲述的内容进行总结,指出其中的不足,也适当地对其内容进行补充。最后,教师会针对课前预习检测中学生错误率较高的题目进行讲解。

4.3 课后

进行答疑和考试,并收集学生对此教学模式的意见和建议。课后测试是反映教学质量的重要途径,也是对学生听课质量的一种检验。此外,还可根据学生对于课程的反馈,对课程内容进行改进,进一步完善教学模式。

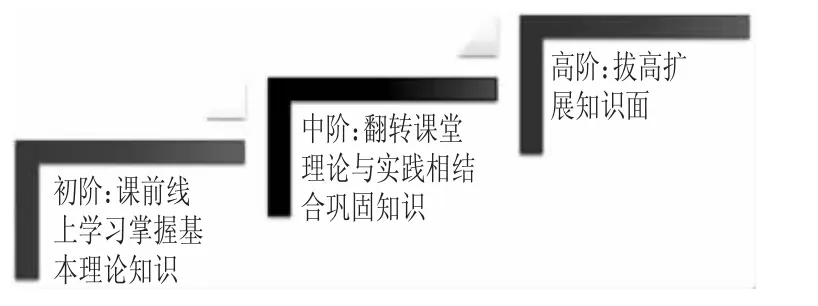

5 学习目标

分为初阶—中阶—高阶3个阶段(见图2)。学生从各个环节反复巩固知识,在学习中不断地发现问题,并借助以前学过的基础知识、其他学科知识和网络查找的新知识不断地解决问题,从而使知识融会贯通,使课程具有高阶性、创新性和挑战性。

图2 学习目标

6 教学效果评价

通过发放调查问卷,进一步了解学生对于新模式课程的看法。调查结果显示,有72.4%的学生认为新模式比传统教学模式更有利于掌握知识;有66.7%的学生认为新教学模式略微增加了学习负担,33.3%的学生认为没有增加负担;有96.7%的学生认为网课资源对于知识点的讲解既清晰又全面;有96.7%的学生认为此种教学模式在发现和解决问题方面有帮助。

6.1 促使学生牢固掌握理论知识

课前预习能更好地帮助学生掌握授课内容,方便学生理解和记忆。知识点的清晰性和全面性是保障翻转课堂与CBL相结合教学的前提和基础。第一,学生通过反复观看视频,对照教科书进行学习可以取得较好的学习效果。在期末复习时,也可重新回顾课程,梳理掌握自己的知识。第二,学生利用翻转课堂学生讲解+教师对知识点进行重点讲解和补充。

6.2 锻炼学生的自学能力,变被动学习为主动学习

调查显示,100%的学生认为此种教学模式在提高自学能力方面有帮助。被动灌输式教育,只会使学生变成“学习机器”,学生应充分改变学习观念才能取得好的学习效果。对于当代大学生来说,会学习比学习好更为重要。主动地发现问题,并借助网络、教科书等其他途径去解决问题,学生在这个过程中可以更扎实地掌握知识并扩展知识,从而养成良好的分析问题、解决问题的习惯。

6.3 有助于锻炼学生的语言表达能力,增加学习中的沟通与交流

课前,学生分组进行集中讨论,大家对同一个问题各抒己见,互相评价、共同探讨,并确定最终结论。在课堂上,学生要组织语言,结合PPT进行讲解,争取用最简洁明了的方式让大家理解自己所讲述的内容,同时也要注意内容的逻辑性和语言表达的流畅度。倾听其他组的讲解后,学生也可针对有疑问的地方提出质疑,共同研究讨论,争取得出一致的结论,最后再由教师进行总结。在整个过程中,不仅增加了师生之间的互动,还增加了组与组之间、组内学生之间的互动,使学生从被动倾听转变为主动学习,无形中培养了学生的沟通与交流能力[5]。

6.4 有助于学生提高理论联系实践的能力

学生掌握理论知识的重要目的是为当一名好医生做充足的准备。但单有理论而无实践,就如同纸上谈兵一样。此外,在结合病例讨论的过程中,可以发现患者存在的问题,并运用理论知识进行解决。在这个过程中学生可以掌握解决问题的方法,便于学以致用。调查显示,86.7%的学生认为讲课过程中贯穿病例对于理论与实践相结合有帮助,还有13.3%的学生认为略有帮助。此外,也有82.8%的学生认为此教学模式对知识点的理解更为深入。病例讨论可让学生在线上理论学习的基础上进一步加深对知识的理解,在病例中检验理论知识的掌握程度,直观地感受理论知识在实践中的应用价值,增强学习的趣味性。

6.5 能够提高学生发现问题和解决问题的能力

学生在小组讨论的过程中加强了对知识的理解,讲解的过程中进一步对知识点进行整理,使条理更加清晰。倾听的过程中也能学习到他人遇到问题时的思考角度和思考方式,提高了分析问题和解决问题的能力[6]。另外,还可寻找差距,并深入思考,提出质疑或是修正自己的答案。

6.6 能够兼顾基础不同的学生

在传统的教学模式下,基础薄弱的学生可能会跟不上教师的上课节奏,以至于降低听课质量;或是面对疑难病例时,无法及时理解教师的授课内容,倘若课后未能询问教师,便会导致知识的遗漏。在新的教学模式下,基础差的学生可以通过反复观看课前的网络视频,做好充足的课前准备,这样在上课时也能紧跟教师的上课节奏,不会遗漏任何一个知识点,真正参与到课堂讨论中来,进而体会到学习的乐趣[7]。教师也可在课前掌握学生的学习情况,分析存在的问题,有针对性地进行教学。

6.7 对于教师的教学水平也有着显著的提升

传统模式下,教师只需进行简单的知识灌输,而新模式下教师不仅应学会如何设计网课内容、选择合适的真实病例,还要学会科学引导学生理解知识和培养其自主学习兴趣。因此,该方法还培养了教师的教学能力,对学生和教师皆有好处。

7 存在的不足和解决方案

7.1 可能会增加课前学习负担

此教学模式在课前需要学生付出较多的时间进行线上学习,完成教学任务,所以课前需要付出较多的精力。对于课前学习负担,在未来的教学中可以考虑在学期前的假期提前布置学习任务的方式,使学生有充足的课前准备时间。

7.2 课前分组讨论学生的知识点总结不够全面、组内学生参与度不够

要使学生充分了解课前参与讨论对整个学习的重要性,从而提高参与度。此外,我们考虑加入助教,带领全组进行讨论,起到对学生的引导作用。

7.3 讲解不够生动

鼓励学生多练习,提高表达能力,如后续线下上课可增加学生互评环节,激发学生讲解的热情。随着学生讲解次数的增加,聆听更多学生的讲解过程也将对自身的表达能力有所提高。

7.4 课程开设初期教师负担较重

对于教师而言,开课前教师要做大量的准备工作,要依据教学大纲选取临床典型病例,并对该病例进行系统分析,给出专业的答案,还要合理分配好课堂时间,因此备课压力较大。随着课程体系的完善,课程建设的压力已经逐渐减轻甚至消失。积极地完善课程病例,可以减轻教师备课中对病例的筛选负担。随着教师之间互相分享教学经验,教学能力逐渐提高,备课负担也将逐渐减轻。而翻转课堂教学的实质是使教师从课程的主讲者变成引导者,教师无须再耗费大量的时间进行整堂课的讲解备课。