地方财政支农支出对农民收入增长的实证研究

——以安徽省为例

2021-01-16谢艳琳

周 艳 谢艳琳

(安徽财经大学财政与公共管理学院 安徽蚌埠 233030)

农业作为我国的第一产业,其发展关乎着我国国民经济是否健康稳定的运行,对此国家持续对农业问题十分重视。自改革开放40年来,我国经济快速发展,在经济不断发展的同时,“三农”问题变得越来越突出。自2004年开始,中央出台了多个文件,有关惠农,强农等政策,有效促进了我国农业经济的发展。在党的十九大报告里特别指出,要全面实施乡村振兴战略,重视三农问题,把“三农”问题当做全党部署的重要工作去完成,朝着实现现代化农业的目标前进。在2018年党的工作报告中再次表明要全面深化农村改革,实施乡村振兴战略,推动农村经济进一步发展。安徽省作为我国中部地区农业大省,积极响应党的政策,自2000年至2017年,财政支农资金从3.99亿增加到775.9亿,年均增长率虽然超过了30%,但还是远低于发达地区,依然需要扩大财政支农支出的规模,努力建设现代化农村生产体系。

为了有效解决三农问题,我国通过运用有关货币政策、财政政策等多种宏观调控工具,调节市场资源配置问题,让市场资源重新分配,消除社会不公平现象,实现资源配置效用最大化。而财政支农支出作为宏观调控工具的重要手段,将政府资金直接的运用于农业中,有效促进的农村设施建设,农民收入提高和农业经济的发展。而财政支农资金在财政资金的比例是有限的,如何提高财政支农资金的使用效率,最大程度的促进农民收入增长具有很强的现实意义。本文基于安徽省2000—2017年财政支农支出相关数据,对安徽省财政支农支出对农民人均收入的增长进行实证研究,根据研究结论提出促进农民收入增长的建议,为促进安徽省农业经济发展给出指导性意见。

一、数据说明与变量选择

(一)数据说明。根据《中国统计年鉴》统计说明,农村居民人均收入由三大部分组成,分别是工资性收入,经营性收入、以及转移性和财产性收入。财政支农支出在统计口径上可被分为大口径和小口径两种,小口径包含“两类资金”,分别为农林水利气象等事业费和支援农村生产支出。大口径支出是在小口径支出的基础上加上农村救济费,农业科技三项费用和基本建设支出。本文数据来源于《安徽统计年鉴》,在以数据可获得性作为考虑的前提下,本文选取小口径财政支农支出作为研究对象,分析财政支农支出对农民收入增长影响情况。在政府科目分类改革影响下,2007年《安徽统计年鉴》财政支农支出科目由“支农支出”变为“农林水事务支出”,但经过对比,改革前后该财政支农支出分类下的该科目统计口径基本保持一致,数据基本相同。

本文选取财政支农支出(ZNZC)、农民人均收入(NMSR)、工资性收入(GZSR),经营性收入(JYSR)、转移性和财产性收入(ZCSR)作为变量,通过格兰杰因果检验确定财政支农支出与各收入之间的因果关系,随后根据检验结果,选取被解释变量,与财政支农指出建立方程,进一步分析地方财政支农支出与农民收入增长之间的关系。

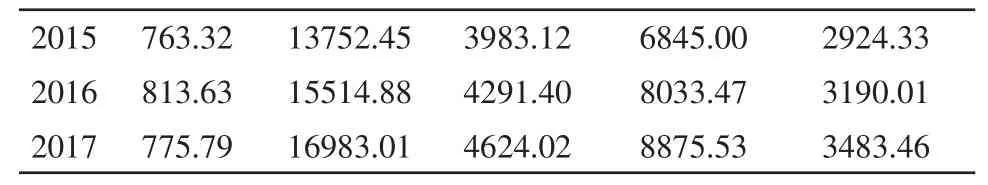

表1 2000年—2017年安徽省财政支农支出与农民收入相关数据

2015 2016 2017 763.32 813.63 775.79 13752.45 15514.88 16983.01 3983.12 4291.40 4624.02 6845.00 8033.47 8875.53 2924.33 3190.01 3483.46

(二)变量处理。考虑到数据的可获得性,本文选取2000年—2017年安徽省财政支农支出与农民收入相关数据如表1所示,为了消除价格因素(P)对解释变量与被解释变量产生的影响,各变量按不变价格计算变量进行修正。为克服数据存在异方差的现象,本文选择采用自然对数模型,对各变量分别取对数,五个变量自然对数别记为:Ln(ZNZC)、Ln(NMSR)、Ln(GZSR)、Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)。

二、实证分析

(一)格兰杰因果检验。在计量经济模型中,即便有些被解释变量和解释变量可以通过回归分析的检验,变量之间影响显著,也不能说明他们之间必然具有因果关系。格兰杰因果检验就是从统计意义上判断不同系列之间的因果关系,即解释变量是否是被解释变量产生的原因[1]。首先,将被解释变量对被解释变量的各期滞后项进行回归分析,分析滞后期对自身的解释程度,回归得到残差平方和RSSR,随后在已有的回归式中引入X的滞后项,此时,得到一个新的残差平方和RSSU。最后我们根据获得的两个残差平方和构造F统计量如等式(1)所示,该等式表示为服从自由度为q和(n-k)的F分布,等式中n表示为样本容量,q值表示X滞后项的个数,k是加入滞后项x回归中的待估计参数的个数。

将Ln(ZNZC)、Ln(NMSR)、Ln(GZSR)、Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)分别与Ln(ZNZC)进行格兰杰因果检验。检验结果如表2所示。

表2 财政支农支出与被解释变量之间的格兰杰检验结果

将检验所得F'与给定临界值F比较可知,在显著性水平为 10% 的条件下,Ln(ZNZC)分别是 Ln(NMSR)、Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)的格兰杰原因,反之不然;而Ln(GZSR)和Ln(ZNZC)两者相互独立,不存在因果关系。检验结论表明财政支农支出对农民人均收入、经营性收入,转移性和财产性收入影响显著,其变动对工资性收入的增减不产生影响。下文针对财政支农支出是否与经营性收入、转移性和财产性收入具有长期均衡关系展开研究。

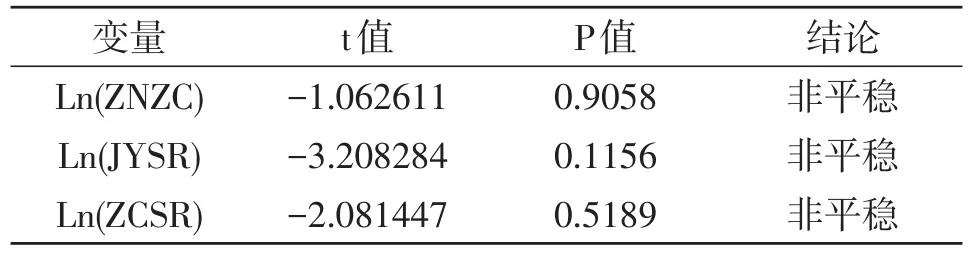

(二)平稳性检验。本文搜集的数据中,被解释变量财政支农支出、解释变量经营性收入、转移性和财产性收入以及工资性收入均为时间序列变量。若错把非平稳性的时间序列当做平稳性的序列进行分析,将会出现伪回归现象。该现象实际上破坏了回归分析中的基本假设,通过非平稳序列进行回归分析,所得到的t值、F值、R2统计量均是无效的,在此基础上分析、检测和预测自然也是无效的。为确保分析结果更加科学合理,本文将对各变量进行ADF单位根检验,Ln(ZNZC)、Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)选择含有截距项和趋势项的检验式,利用Eviews9.0进行操作,检验结果如表3所示。通过对检验结果分析可知,在10%显著性水平下,Ln(ZNZC)、Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)均为非平稳序列。

表3 各变量单位根检验结果(含有截距项和趋势项)

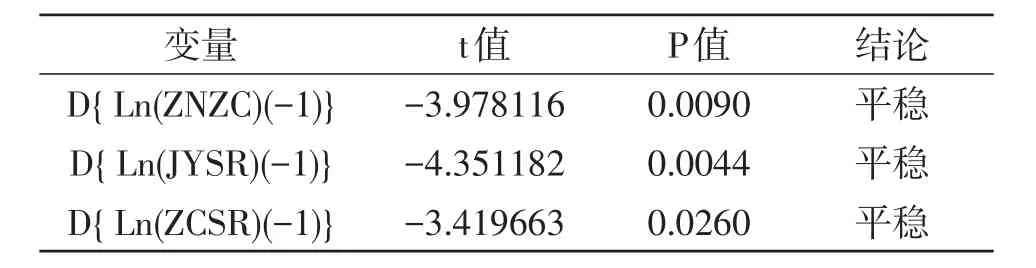

随后,对 Ln(ZNZC)、Ln(GZSR)、Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)进行单整序列检验。通过Eviews9.0软件操作,结果如表4所示。通过观察表4结果可知,在10%显著性水平下,Ln(ZNZC)、Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)在经过一阶差分后变为平稳序列,则各变量均为一阶单整序列。即Ln(ZNZC)~I(1)、Ln(JYSR)~I(1)、Ln(ZCSR)~I(1)。

表4 各变量一阶差分后检验结果

(三)协整检验。通过对协整理论分析发现,当多个同阶非平稳性时间序列变量进行线性组合时,变量之间会由于存在长期均衡关系,使得时间序列变量出现平稳性,只有当非平稳性变量之间存在长期均衡关系时,在此基础上进行回归分析,建立回归模型进行预测检验才具有真正的意义。

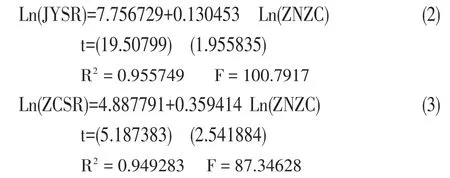

由于 Ln(ZNZC)、Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)均为同阶单整序列,本文采用EG两部法进行检验。首先用OLS法估计两变量的长期均衡模型,即Ln(ZNZC)分别与Ln(JYSR)、Ln(ZCSR)进行协整回归。通过Eviews9.0软件进行操作,结果如下所示。

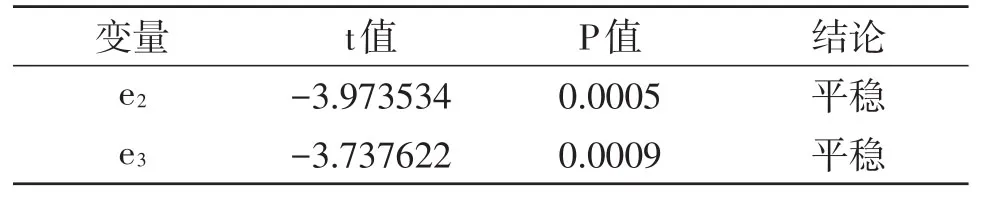

模型(2)(3)所对应的残差分别为e2、e3。为检验变量之间的协整性,对上述协整回归所获得的残差进行平稳性检验,由于OLS残差围绕0为中心波动,因此选择在不包含截距项和趋势项的条件下进行平稳性检验方程。通过Eviews9.0软件操作,结果如表5所示。检验结果显示e2、e3所对应的t值分别为-3.973534和-3.737622,由于该数据远远低于5%显著性水平下所对应的临界值,所以经营性收入、转移性和财产性收入与财政支农支出存在长期均衡关系。从长期来看,财政支农支出每增加1亿元,经营性收入、转移性和财产性收入分别平均增加0.130453元和0.359414元。

表5 残差序列平稳性检验结果(不含有截距项和趋势项)

三、结论与政策建议

(一)结论。通过上述的实证分析可知,安徽省财政支农支出对农民人均收入增长具有显著性影响。其中,对经营性收入、转移性和财产性收入具有显著的正向拉动作用,特别是对转移性和财产性收入的拉动,这与安徽省当前社会现状相符。同时安徽省农民转移性和财产性收入主要来源于政府补贴与救济费,以及对财产使用权租赁或转让所获得的报酬,而大多数农民所拥有的财产仅够满足自身需求,无过多剩余,因此通过财产租赁或转让获得收入的可能性相对较低。要使两者所结合的科目收入增长,很大程度取决于财政支农支出的增加。虽然财政支农支出对农民四种类型的收入影响不同,但安徽省政府仍需积极推行相关政策促进农民四种类型的收入增长,充分发挥财政对农业经济产生的积极作用,促进农民收入与我国整体经济的快速增长。

(二)政策建议。

1.扩大地方财政支农支出规模。财政支农支出对农业经济起着至关重要的作用。通过数据分析,自2008年开始,农民人均收入增长速度开始加快,2012年由于财政支农支出的增加,农民人均收入增长速度得到显著提升,进入新一轮爆发式增长,因此,为缩小与发达地区农民人均收入的差距,政府应当加大财政支农支出的力度,形成一个财政支农资金逐步增长的机制。一方面,努力争取政府更多的财政资金支持,农业部门在政府机构中所获得的财政资金累计相对较少,而对农村农业资金的投入很大程度上依赖于财政支农支出的规模,因此政府在制定政府预算时,应当对各类支出制定合理比例,而相关农业部门应当积极争取政府政策倾斜,从而获得更多的内部财政资金,实现财政支农支出规模的扩大。另一方面就农民本身而言,应当增大运营资金来源,积极建立“国家+集体+企业+个人”多元化的投资机制[2]。鼓励农村发展休闲旅游项目,设立股份制企业,多渠道吸引社会资本投入。这意味着实现农民增收的方式不仅来源于政府扶持,还可以依靠外来资本的力量,使运用于农业资金的来源渠道得以拓宽。

2.优化地方财政支农支出结构。

(1)完善农业基础设施。为优化地方财政支农支出结构,应当积极完善农业基础设施。一方面加强农田水利工程基础设施的保障与修缮。安徽省近些年持续遭遇干旱,洪涝等极端天气,为保障农民的庄稼收入,应当加大农田服务修建工程,建设旱涝保收、具有稳定高产量的基本农田。定期检查维修排水系统,避免降水量飙升所致排水系统失灵,造成农作物减产,农民收入减少。另一方面要增强农业机械化的推广,提高农村农业机械化水平,全面打造“智慧农田”[3]。对采用机械化方式进行耕地、灌溉、收割等田间作业的农民给予一定的财政补贴,鼓励农民最大限度的使用机械代替手工劳动工具进行生产,实现农产品的增收增产,使我国农业生产率得到有效提升。

(2)加大支农科技资金的投入。农产品产量高低直接决定了农民经营性收入的多少,增加农产品产量的根本途径是提高农产品的生产效率和生产质量。而农业想要摆脱生产方式落后,生产效率低下,唯有加大对农业的研发投入,从而加快农业的技术进步,实现农业的现代化。目前,安徽省农村劳动力从事农业研究的技术人员远远不能满足农业发展需求,而且由于资金基础薄弱导致科研人员成果转化率低下,科研成果很难跟上社会发展,因此政府应当加大支农科技资金的投入,充分利用安徽省独特的农业条件,打造科技服务茶叶,水果等特色化农业模式,让科技带动农业经济增长,实现农民收入大幅度的提升。

(3)增加农村教育支出的补贴。农民工的教育水平与其收入的高低存在紧密的联系,一般来说,农民工的教育水平越高,所能获取的工资性收入自然也就越高。据2017年安徽省统计局相关数据统计,安徽省农民工高中及高中以上文化程度的人数占比18.2%,相对于上个年度增加1.1%,农民工的月均工资达到4123.8元,与上个年度相比提升8.3%,根据以上数据不难发现,农民工教育水平的提升对工资性收入的增长起着显著性作用。较全国相比,安徽省农民工教育水平相对落后,由于文化程度低下,农业生产较为落后,导致他们在农业的转换与升级过程中很难适应。因此政府应当增加对农村教育支出的补贴,加大对农民工职业培训力度,推出政府型、社会型、学校型多种类培训体系,让农民工根据自身情况选择最为合适的培训方式,从而实现最优培训。再者,培训内容应当形式多样,不仅是对农民工技能的培训,同时要提升对他们的素质教育[4]。各级培训部门应当合理利用支农资金举办计算机、汽车维修、电子电工等专业技能培训班,加快农民工适应发展浪潮,迅速融入现代文明。

3.健全地方财政支农支出稳定增长机制。根据实证分析的结论可知,农民转移性收入对财政支农支出具有很大程度的依赖性,所以,想要提高农民转移性收入,必须健全地方财政支农支出稳定增长机制。一方面,应当落实惠农政策质量。近些年由于经济增长等各方面因素带动了物价的上涨,由于化肥、农机、工人工资等相关农业生产成本的不断攀升,给农民造成了巨大压力。为减轻农民负担,政府应当实行政策性补贴,从而降低成本材料的价格。针对专项补贴这一类资金,应当加大生猪规模化养殖、退耕还林等项目资金支持,提高资金的补助效率使农民转移性收入有所保障。另一方面,应当完善农村社会保障制度。直至2009年,农民群体才被纳入我国农村养老保险体系中,该体系发展历程短暂,还存在一些不够完善的地方,使得农村居民未享受真正意义上的社会保障,因此完善社会保障制度刻不容缓。一方面,应当扩大农村养老保险的受益群体。国家应当加大扶持力度,鼓励企业将资金投资于养老保险中,通过提高待遇、直接补贴、基金补贴等方式刺激更多农民进行参保,提高农民转移性收入。另一方面,加强救济资金标准的动态性。在制定各地标准时,应将当地的物价水平和消费水平等综合因素考虑在内,使得救济资金标准更加灵活化和人性化。