元顺帝至正三年前《宋史》纂修考略

2021-01-15罗伟峰

罗伟峰

(上海师范大学 古籍整理研究所,上海 200234)

对于《宋史》纂修及其评价,学界已积累了不少成果,但是既有研究往往只注重元顺帝至正三年(1343)至五年(1345)的《宋史》编修,而对至正三年(1343)前的《宋史》纂修情况鲜有涉及。清人赵翼和今人陈芳明、熊燕军都曾提出过在至正(1341—1368)以前《宋史》相关内容已基本完成的观点,似乎并未引起学界重视。有鉴于此,本文拟对至正三年(1343)前《宋史》纂修情况及其成果做简要考述,希望能对学界更好地评价和利用《宋史》有所补益。

一、元灭宋时对宋代史籍的收存

元世祖忽必烈至元十三年(1276)正月,宋主向元军奉表乞降,元军进入临安。当时的平宋主帅伯颜即已注意对南宋图书的收存,史载:

宋主率文武百僚,望阙拜发降表。伯颜承制,以临安为两浙大都督府,忙古歹、范文虎入治府事。复命张惠、阿剌罕、董文炳、吕文焕等入城,籍其军民钱谷之数,阅实仓库,收百官诰命、符印图籍,悉罢宋官府。[1]3110

二月丁未,忽必烈下诏抚慰临安士民,诏书中也提到了对图书的收存:

秘书省图书,太常寺祭器、乐器、法服、乐工、卤簿、仪卫,宗正谱牒,天文地理图册,凡典故文字,并户口版籍,尽仰收拾。[1]179

于是伯颜“就遣宋内侍王埜入宫,收宋国衮冕、圭璧、符玺及宫中图籍、宝玩、车辂、辇乘、卤簿、麾仗等物”[1]179。二月丁巳,“命焦友直括宋秘书省禁书图籍”[1]179。三月丁卯,伯颜入临安,又“遣郎中孟祺籍宋太庙四祖殿,景灵宫礼乐器、册宝暨郊天仪仗,及秘书省、国子监、国史院、学士院、太常寺图书祭器乐器等物”[1]180。可见当时对登记收存宋代图书经籍的重视。

三月乙亥,伯颜带着宋主入觐,“有诏留事一委(董)文炳。禁戢豪猾,抚慰士女,宋民不知易主”[1]3672。董文炳全面负责临安事务。据元明善《稾城董氏家传》,当时董文炳对奉诏到临安招致宋士的翰林直学士李槃说:“国可灭,史不可没。宋十六主,有天下三百余年,其太史所记具在馆,且悉收入,以备典礼。”[2]10B他们重视宋朝官修当代史籍,于是得“宋史及诸注记凡五千余册,归之于国史院典籍氏”[2]10B。元军在江南所收存的这些图籍后在焦友直等的建议下(1)《元史》卷170《申屠致远传》载:“宋平,焦友直、杨居宽宣慰两浙举为都事,首言:‘宋图籍宜上之朝;江南学田,当仍以赡学。’行省从之。”《元史》卷9《世祖本纪六》又有“(世祖至元十三年十月)丁亥,两浙宣抚使焦友直以临安经籍、图画、阴阳秘书来上”的记载。详见宋濂:《元史》,北京:中华书局,1976年版,第3989、185页。,分批次由陆路、海路送往元朝首都(2)《元史》卷93《食货志一》云:“初,伯颜平江南时,尝命张瑄、朱清等,以宋库藏图籍,自崇明州从海道载入京师……至元十九年,伯颜追忆海道载宋图籍之事。”详见宋濂:《元史》,北京:中华书局,1976年版,第2364页。虞集《禁扁序》中亦有“悉录中秘外府图书,连舸致之京师”的记载,详见李修生:《全元文》第26册,南京:凤凰出版社,2004年版,第92页。又,《元史》卷148《董文用传》载:“会初得江南,图籍、金玉、财帛之运,日夜不绝于道,警卫输挽,日役数千夫。”详见宋濂:《元史》,北京:中华书局,1976年版,第3497页。由此可知这些“故宋图籍”很可能是由海、陆两路,分批次运往大都的。。当时即有人使用过这批“故宋图籍”。史载齐履谦任太史院使时,“会朝廷辇宋三馆图籍置院中,公昼夜诵读,精思深究,故其学博洽而精通”[3]131[1]4031。

不过,收藏、保存南宋馆阁中的史籍最初可能并不是出自董文炳的倡议。袁桷在延祐三年(1316)为王构所写的《翰林承旨王公请谥事状》中言:

是岁(世祖至元十二年)渡江,世祖命翰林直学士李槃与公偕行,俾搜择儒艺之士。明年春,次杭州,公见董寿公某,曰:“故宋图籍礼器具在,宜收其秘书省、天章阁、翰林、太常,考集目录,宋史异日必修纂。”遂悉辇归于朝。[4]1499

在王构墓志铭中袁桷又表达了同样的意思:

始天兵平宋,诏征贤能李学士槃同受旨。公至杭,首言宋三馆图籍、太常、天章礼器舆仗仪注,当悉辇归于朝。董赵公文炳从其言。今宋实录、正史藏史院,由公以完。[4]1388

袁桷是王构门生,又曾担任史职,他一而再地表彰王构对保存宋代典籍的功劳,所言应该是比较接近事实的。且《请谥事状》需上奏朝廷,袁氏不至于掠董文炳之美而归之王构(3)《元史》卷164《王构传》云:“宋亡,构与李槃同被旨,至杭取三馆图籍、太常天章礼器仪仗,归于京师。”详见宋濂:《元史》,北京:中华书局,1976年版,第3855页。当时王构与李槃二人同往收“故宋图籍”是无疑的。。而且虞集在为王构之子王士点《禁扁》一书所作的序中也提及此事:

世祖皇帝既取宋,淮南忠武王还奏,留董忠献公镇绥江南。时文康公(王构)以翰林应奉文字使董公军中,因谓董公曰:“宋氏经史图籍文书略备,不及今上送朝廷,惧将散轶,不可复得,关系甚重也。”董公奇其言,悉录中秘外府图书,连舸致之京师,而文康公护之。今馆阁所藏,多当时故物,有识者甚韪二公所为也。[5]

总之,在南宋灭亡之际,宋室所藏官修本朝史籍在元朝有识之士的建议下基本被完整地保存下来,为元朝纂修《宋史》提供了最完整而权威的史料。

二、元顺帝至正三年(1343)前《宋史》之纂修

元英宗时,史官袁桷在回顾唐宋以来修史情况后,对元政府诏修辽、宋、金三史给予高度评价。他说:

伏睹先朝圣训,屡命史臣纂修辽、金、宋史,因循未就。推原前代亡国之史,皆系一统之后史官所成。若齐、梁、陈、隋、周五代正史,李延寿《南北史》、房玄龄等《晋书》,或称御撰,或著史臣,此皆唐太宗右文稽古,数百年分裂事志,悉得全备。至宋仿依唐世,爰设官局,以成《唐书》。是则先朝屡命,有合太宗文明之盛。[4]1844

自唐代开始设立史馆修史制度,前代史皆由史馆集体修纂,而宋因之。元朝虽由蒙古族建立,但亦继承了唐宋以来中原汉族王朝的这一修史传统,在统一之初即重视前朝史的纂修,并最终完成了辽、宋、金三史,在中国史学上留下了浓墨重彩的一笔。

元世祖忽必烈平江南以后,即有臣僚上奏,说“国可灭,其史不可灭”,于是世祖“命史官修辽、宋、金史”,但是“时未遑也”,最终并未付诸施行[6]190。至元三十一年(1294)世祖去世,“成宗皇帝临御,首命询访先朝圣政,以备史臣之纪述。公(李孟)过关中,陕西行省因俾公与诸儒讨论,汇次成编,乘传以进”[7]705。但似乎也不了了之。官方的修史活动没有展开,民间却颇有以史事自任者,袁桷在泰定二年(1325)所作的《曹士弘墓志铭》中记述道:

宋祚历三百余年,经国之纲领,治迹之盛衰,实书以示后,其义自见。深文巧避,多出其子孙。而为国讳者,掩而益彰,沿袭不决,何以传信?吾友曹士弘甫深忧之,搜摭遗逸,不瞽于昔时之议论,自成一家。其贯穿出入,年经月纬,诛其私心,附以旁证,莫能逃遁。桷往岁亦尝以是自任,故书毁废,不复敢。因微言曰:“帝在房陵,岂干侯之例邪?外大夫不书卒,书卒者,其是邪?”士弘甫抚掌,大以愚言为然,尝约:“吾二人当必任是事。”呜呼!士弘甫今往矣,以余之识暗志荒,不复能有成矣![4]1361

曹士弘,名毅,庐陵人(4)曹士弘,名毅,见诸苏天爵:《滋溪文稿》卷6《曹先生文稿序》,陈高华、孟繁清点校,北京:中华书局,1997年版,第85页。《袁桷集校注》的校注者谓其名为“毅武”(袁桷:《袁桷集校注》,杨亮校注,北京:中华书局,2012年版,第1362页),不知何据。。士弘“雅好著述,每言:‘宋有国三百年,礼乐文物、名臣硕儒皆表表可纪,国亡史多散失’”,以修宋史为己任,可惜天不假年,只成书“若干卷,未及脱稿而卒”[3]84。袁桷本人其实也一直有志于修宋史,自言“自惟志学之岁,宋科举已废,遂得专意宋史。亦尝分汇杂书文集,及本传语录,以次分别。不幸城西火灾,旧书尽毁”[4]1850。也就是他在《曹士弘墓志铭》中所说的“桷往岁亦尝以是自任,故书毁废,不复敢”。

武宗时亦曾纂修三史。《(崇祯)吴兴备志》卷13引《庞氏家乘》云:

此段记载提到三史纂修及脱脱之名,乍一看很容易以为是至正年间(1341—1368)之事,但仔细考察,知其不然。材料在叙述庞朴于元初被征召授官后,即云:“时敕修宋、辽、金三史,总裁脱脱,同官多北人。”从文意来看,敕修三史与庞朴被征召应该是同时或者相距不久,也在元初。文中还提到“同事门人贡师道复力辨之,拟转外秩”。此事较为详细的情况,《(嘉靖)宁国府志》卷8有所记载:

贡师道,字道甫,奎之从子。举茂才,累官翰林待制,兼国史院编修官。时奉旨修宋、辽、金三史,总裁脱脱欲以辽、金为正统,师道奋笔议曰:“昔符坚已据中原,而犹不忘东晋,凡以成正统也。本朝得上承中国帝王之统,而与唐虞、三代、汉、唐齐称,以承宋耳,则正统在宋,而不在辽、金明矣。”众议夺于私,不果从。师道亦竟以此忤时,出补嘉兴路总管府治中。部使者交章荐之。寻卒。[9]

至仁宗时,时人屡尝以修三史为言。如虞集谓:“是时,予方在奉常,尝因会议廷中,而言诸朝曰:‘三史文书阙略,辽、金为甚。故老且尽,后之贤者,见闻亦且不及。不于今时为之,恐无以称上意。’典领大官是其言,而亦有所未建也。”[6]190又如黄溍言,仁宗时“李文忠公孟又尝请修宋史,久未有成书”[7]1162。黄为李孟门生,此语当不诬(7)李孟的行状亦由黄溍撰写,从二人关系来说,黄对李一生行事应该是比较了解的。李孟行状见黄溍:《黄溍集》卷19《元故翰林学士承旨中书平章政事赠旧学同德翊戴辅治功臣太保仪同三司上柱国追封魏国公谥文忠李公(李孟)行状》,王颋点校,杭州:浙江古籍出版社,2013年版,第704—708页。。赵世延在所作《南唐书序》中亦提到“余前忝史馆,朝廷尝议修宋、辽、金三史而未暇。他日太史氏复申前议,必将有取于是书焉”(8)赵世延:《南唐书序》,见苏天爵:《国朝文类》卷33,四部丛刊初编第2024册,上海:商务印书馆,1929年版,第17A页。根据序文内容可知赵世延此序作于元文宗天历二年(1329),其“忝史馆”当在此之前,限于史料,具体时间不可考。但根据《元史》卷180《赵世延传》所载赵世延任官履历(宋濂:《元史》,北京:中华书局,1976年版,第4163—4167页),其在仁宗延祐(1314—1320)以前任职史馆的可能性最大,故置于此处论述。。可见当时朝廷上吁修宋史的人不少。三史的纂修工作在实际上也已经付诸了实施,袁桷在延祐七年(1320)十月所作的《书孝宗赐史忠定王褒贤臣颂后》中谓:“(袁桷)为国朝史官十五年,获纂金、宋旧史,简帙繁广,犹未克就。”[4]1985可见三史已经开修,但没有修成。

或许在仁、英之际,三史纂修工作停止了。英宗即位后,拜柱独秉朝政,又命袁桷负责撰述三史,苏天爵所作袁桷墓志铭云:

至治中,郓王栢柱(即拜柱)独秉国钧……王尤重公学识,锐欲撰述辽、宋、金史,责成于公。公亦奋然自任,条具凡例及所当用典册陈之,是皆本诸故家之所闻见,习于师友之所讨论,非牵合剽袭漫焉以趋时好而已。[3]136

据此,可知袁桷当时做了许多准备工作,不仅条具奏上修史凡例,还开列了所需搜访的典籍。袁桷在所上《修辽金宋史搜访遗书条列事状》中云:“卑职生长南方,辽、金旧事,鲜所知闻。中原诸老,家有其书。必能搜罗会稡,以成信史。”[4]1844职此之故,其所开列书目以宋代史籍为主。袁桷希望这些“散在东南,日就湮落”的遗书,“或得搜访,或得给笔札传录,庶能成书,以备一代之史”[4]1850。袁桷当时可能已经物色了具体的修史人员,其《送宋诚夫押送交趾使之武昌》诗云:

迄今旧史难整齐,屡屈先皇诏频出。

玉堂日正槐影长,汗青之简光荧煌。

请君直书亡国事,还作观风寰宇记。[4]360

宋诚夫即宋本,“玉堂”为翰林院别称。宋本至治元年(1321)授翰林修撰,泰定元年(1324)除监察御史[1]4204,则此诗作于至治年间(1321—1323)无疑。从诗中很明显可看出袁桷希望宋本能参与三史纂修。实际上宋本本人对三史纂修也很关心,他曾以三史体例和正朔问题策问士人:

赵宋立国三百余年,辽、金二氏与之终始。其君臣美恶,其俗化隆污,其政事、号令、征伐、礼乐之得失,皆宜传诸不朽,为鉴将来。然当世史官记传丛杂,不可尽信,虞初稗官之书,又不足征。昔《晋书》成于贞观,唐史作于庆历,盖笔削之公,必待后世贤君臣而始定。圣天子方以人文化天下,廷议将并纂三氏之书,为不刊之典,左氏、史迁之体裁何所法?凡例正朔之予夺何以辨?诸君子其悉著于篇,用备采择。(9)宋本:《乡试策问》,见苏天爵:《国朝文类》卷47,四部丛刊初编第2029册,上海:商务印书馆,1929年版,第4A—4B页。《乡试策问》的撰写时间无法确定,姑置于此。但陈芳明《宋、辽、金史的纂修与正统之争》一文以此则史料讨论至正三年(1343)后的历史显然不妥,因为宋本在元统二年(1334)即已去世。陈文原载《食货月刊》复刊1972年第2卷第8期,又见罗炳良:《〈宋史〉研究》,北京:中国大百科全书出版社,2009年版,第57—82页。

当时袁桷等人已经做了不少工作,但是“未几,国有大故,事不果行”[3]136。随着至治三年(1323)八月英宗和拜柱在南坡之变中被杀,此事自然没有下文。

泰定三年(1326),又有大臣重提三史纂修。虞集《代中书平章政事张珪辞职表》(10)虞集:《道园学古录》卷12《代中书平章政事张珪辞职表》,上海:商务印书馆,1937年版,第220页。危素《临川吴文正公年谱》系此文于泰定三年(1326),考其内容,当不诬。该年谱见吴澄:《临川吴文正公集》卷首,国家图书馆藏明成化二十年(1484)刻本,第18A—19A页。云:

又有辽、宋、金史,累有圣旨修纂,旷日引年,莫肯当笔。使前代之得失无传,圣朝之著述不立,恐贻讥议,君子耻之。然非博洽明通,孰克为此?今者本官虽曰年近八十,其实耳聪目明,心力清远,及今不使身任其事,后当追念无及。近者朝廷差官,优赐存问,礼意已厚。然须使当承旨之任,总裁方可成能,合行举以自代,实为允当。[11]220

此文是虞集以张珪的口吻代拟的。“今者本官虽曰年近八十”中的“本官”指吴澄,张珪希望能开修三史,并让吴澄任其事。朝廷因而诏授吴澄翰林学士、资善大夫、知制诰、同修国史,并“遣翰林编修官刘光至家传旨”,但吴澄最终“上表辞谢”[12]。此次开修三史的动议应该也未付诸施行。

三、元顺帝至正三年(1343)前《宋史》纂修之成果

赵翼《廿二史札记》卷23“宋辽金三史”条云:

三史实皆有旧本,非至脱脱等始修也。各朝本有各朝旧史,元世祖时又已编纂成书,至脱脱等已属第二三次修辑,故易于告成耳……宋亡后,董文炳在临安主留事,曰:“国可灭,史不可灭。”遂以宋史馆诸记注尽归于元都,贮国史院(见《元史·董文炳传》)。此《宋史》旧本也……可见元世祖时,三史俱已修订。而《元史·脱脱传》并谓,延祐、天历间,又屡诏修之。则不惟修之于世祖时,而世祖后又频有修辑矣……至顺帝时,诏宋、辽、金各为一史,于是据以编排,而纪、传、表、志本已完备,故不三年遂竣事。人但知至正中修三史,而不知至正以前已早有成绪也。[15]

赵翼认为,在元顺帝至正(1341—1368)以前,《宋史》已经基本成书,至正(1341—1368)时史官只是在此基础上进行了编排而已。细按其言,其主要论据在于至正三年(1343)前皇帝屡诏修三史,但将皇帝诏修等同于已有“成绪”,这自然是不足为据的。陈芳明认为,“事实上,当时的《宋史》已经在世祖时代纂修几成,只是等待义例的决定而已”[16]75,惜他同样并未提出有力的证据。此后熊燕军通过考察至正五年(1345)《宋史》定稿前元人著作中所见“宋史”情况,认为“早在至正五年《宋史》定稿前,相关内容已基本完成,且已流传民间”[17]446。事实是否果真如此呢?通过对熊氏论证过程的分析,笔者对此持怀疑态度。

据熊氏考证,在至正五年(1345)《宋史》定稿前,元人著作中即有许多引用《宋史》之处(其实很多地方只是提及,而非引用)。熊氏列举了21种著作及部分文章,并在此基础上展开论述(11)熊氏个别地方考证不精。如黄镇成《尚书通考》卷6有一处提到“宋史”云:“《宋史》云:‘今人间犹时有其器’,则宋非庙庭所用。”见文渊阁四库全书第62册,台北:商务印书馆,1986年版,第137页。此语亦见于杜佑:《通典》卷144《乐四·八音·金一》,王文锦、王永兴、刘俊文等点校,北京:中华书局,1988年版,第3673页。唐人不可能引用元修《宋史》,则此“宋史”非彼《宋史》明矣。。以下对熊氏的论证进行考辨。熊氏认为,元人确有“将宋官修诸史统称为宋史”[17]432-433的类似用法,“但是,在引用的时候,因为涉及出处的问题,上述官修史籍一般不能称为‘宋史’……元人因为编修《宋史》的缘故,为避免名称混淆,往往简称宋朝官方史籍为‘前史’‘旧史’”[17]433。元人将宋朝官方史籍简称为“前史”“旧史”,这样说当然是没有问题的,但仔细考察元代典籍,将宋朝官方史籍径称为“宋史”者亦不少见。如袁桷在《修辽金宋史搜访遗书条列事状》中云:“杜太后金縢之事,赵普因退居洛阳,太宗嫉之。后以此事密奏,太宗大喜,秦王廷美、吴王德昭、秦王德芳,皆由普以死。今《宋史》普列传无一语及之,李焘作《通鉴长编》,亦不敢载。私家作普别传,始言普将死,见廷美坐于床侧,与普忿争。”[4]1845将《宋史》与李焘《长编》、私家所修史书对举,观其语义,此“宋史”指宋代官修史籍无疑。又其《跋玉笥观李后主牒》云:“南唐之亡,城陷犹诵佛不辍。渡江虽功在曹彬,而江面阔狭,表里实一。僧图献于太祖,《宋史》特讳不言耳。”[4]2061此处“宋史”也是指宋代官修史籍,否则又有何“讳”之可言!袁桷论著中将宋代官修史籍称为“宋史”者所在多有,恕不一一列举。又如脱脱等所修《宋史》卷61《五行志》云:“旧史自太祖而嘉禾、瑞麦、甘露、醴泉、芝草之属,不绝于书,意者诸福毕至,在治世为宜。祥符、宣和之代,人君方务以符瑞文饰一时,而丁谓、蔡京之奸,相与傅会而为欺,其应果安在哉?高宗渡南,心知其非,故宋史自建炎而后,郡县绝无以符瑞闻者,而水旱、札瘥一切咎征,前史所罕见,皆屡书而无隐。于是六主百五十年,兢兢自保,足以图存。”[18]此处既提到“旧史”,又言及“宋史”,由语义可知所指都为宋代官方史籍。方回《桐江集》卷5《平爪哇露布》云:“(爪哇)昔入贡于汴京,尝见书于宋史。”[19]此处的“宋史”所指也是很明确的。由以上数例可见,元人将宋代官修国史称为“旧史”“前史”“宋史”的情况都极其普遍,并不如熊氏所言元人因为编修《宋史》,有意进行区分。

熊氏也承认,“有证据表明,元人所引‘《宋史》’可能即宋官修史籍”,并引用了《文献通考》中的一个例证[17]433。但是,熊氏随即又引用《文献通考》中另一条材料及脱脱等修《宋史》中有关史料,试图证明元人著作中的“宋史”为至正三年(1343)前元人所修之《宋史》底稿[17]433-434。《文献通考》卷118云:

按:宋史所载,卤簿凡三:至道、政和、绍兴皆有之。至道,则国初草创之规,而又参以前代相承之制。绍兴,偏安杭都,未遑礼文搜辑,旧典多已失坠,其可见者比承平时不能以半。独政和所定,则自元丰以来置立详定礼文所、议礼局,考订精审,其仪不舛,而其文最详,故具载之。[20]

熊氏据此认为,“卤簿属仪卫范畴,宋国史似无‘仪卫’一目,而元人所修《宋史》则有‘仪卫志’”[17]433-434。其言下之意是《文献通考》此处所谓“宋史”为元人所修,而非宋国史。宋国史是否设有“仪卫”一目,不得而知,但细按《文献通考》此言,马端临之意是说宋代史籍中对于卤簿仪制的记载共有三处,其中政和时期(1111—1118)因为设立了专门的礼制机构而“其仪不舛,而其文最详”,所以他在《文献通考》中“具载之”,则此处“宋史”指的是宋代官方史籍。熊氏还提到“脱脱《宋史》在引用‘旧史’时,同时引用‘《宋史》’,因‘旧史’所指为宋官修史籍,则‘《宋史》’似为至正三年前元人所修之《宋史》底稿”[17]434。据熊氏言,脱脱等修《宋史》中共有4处引用《宋史》,其中《宋史》卷61《五行志》所引上文已有提及,其“旧史”“宋史”所指均为宋代官修史籍。熊氏想当然地认为脱脱《宋史》在引用“旧史”时,同时引用“《宋史》”,那么二者所指必然不同,这种看法是站不住脚的。

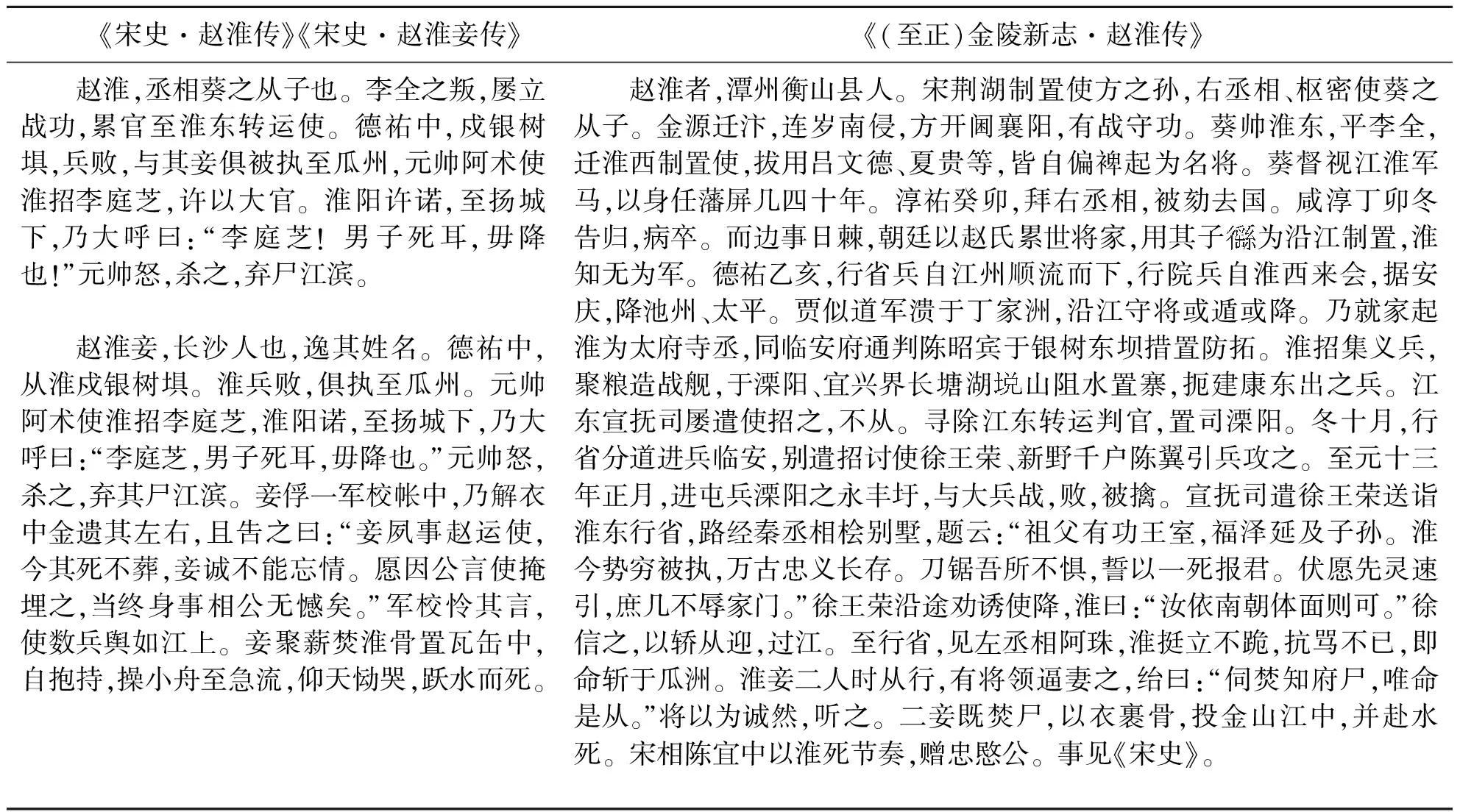

熊氏随后又提出“元人对《宋史》的引用有宋末的内容”,并举《(至正)金陵新志》卷13上之中《赵淮传》为例,认为“赵淮主要生活在宋末,其忠义事迹见于恭帝德祐年间,而如前所述,不论是宋修国史还是实录,都没有这一时期的记载。虽然当时还编有《德祐日记》及起居注等,但日记和起居注的体裁是编年体,没有详细的人物传记”,所以《赵淮传》中所谓“事见《宋史》”之“《宋史》”是元初史臣所撰《宋史》底稿[17]434。笔者对此仍存疑惑。首先,《(至正)金陵新志》卷首有《新旧志引用古今书目》[21],其中并无所谓《宋史》底稿。其次,如果《(至正)金陵新志》中的《赵淮传》真的出自所谓《宋史》底稿,而脱脱等修《宋史》又是以此底稿为本,那么二者所记有关赵淮事迹应当是相同或相似的。以下试将二书有关部分进行对照比较(详见表1)。

表1 赵淮事迹对照

资料来源:脱脱等:《宋史》卷450《忠义五·赵淮传》、卷460《烈女·赵淮妾传》,北京:中华书局,1985年版,第13262、13490页;张铉:《(至正)金陵新志》卷13上之中《赵淮传》,见宋元珍稀地方志丛刊·乙编,李勇先、王会豪、周斌等点校,成都:四川大学出版社,2009年版,第1579—1580页。

从表1我们可以很直观地发现,《宋史·赵淮传》和《(至正)金陵新志·赵淮传》二者篇幅差距悬殊。对此熊氏解释道,“这主要是因为至正五年(1345)《宋史》定稿之前,元史臣所撰之《宋史》已基本成形,而至正三年(1343)元人在修撰《宋史》时,对《宋史》底稿进行了相当的改动”[17]439-440。仔细对照《宋史》和《(至正)金陵新志》,二者内容主要有如下差异:第一,赵淮兵败时的屯戍地,《宋史》作“银树埧”,《(至正)金陵新志》作“溧阳之永丰圩”。第二,徐王荣劝降赵淮及赵淮诈降之事,《宋史》不载。第三,《宋史》所载赵淮是因喊话李庭芝勿降被杀,而《(至正)金陵新志》所载则是他在元左丞相面前“挺立不跪,抗骂不已”而被杀,未提及李庭芝。第四,关于为赵淮殉死的妾室,《宋史》中只有一人,《(至正)金陵新志》却载有二人。无论是篇幅还是内容,二者差异如此之大,显然是有不同史源,而不是像熊氏所说《(至正)金陵新志》出自《宋史》底稿,脱脱等《宋史》则是对底稿删削改动后的成果。因此,笔者认为,《(至正)金陵新志·赵淮传》中“事见宋史”之“宋史”所指究竟为何,限于史料,尚无法判断,但应该不会是熊氏所谓“《宋史》底稿”(12)《(至正)金陵新志》卷14引用《容斋续笔》关于南唐李雄殉国事后有注云:“按《宋史》‘李雄’作‘张雄’。”张铉:《(至正)金陵新志》,见宋元珍稀地方志丛刊·乙编,李勇先、王会豪、周斌等点校,成都:四川大学出版社,2009年版,第1757—1758页。脱脱等《宋史》中无张雄其人,其卷3《太祖本纪三》载:“田钦祚败江南军于溧水,斩其都统使李雄。”卷274《田钦祚传》载:“(田钦祚)领兵败吴军万余于溧水,斩其主帅李雄等五人。”见脱脱等:《宋史》,北京:中华书局,1985年版,第43、9359页。《宋史》所言李雄与《容斋随笔》所载当是同一人,脱脱等《宋史》作“李雄”而非“张雄”,则《(至正)金陵新志》言“‘李雄’作‘张雄’”的“《宋史》”不会是所谓的“《宋史》底稿”明矣。。

此外,熊氏还谈到元人著作中有“重修宋史”之说,并认为“既言‘重修’,则至正前《宋史》应早有成绪”[17]441。这种看法其实也是似是而非。元人著作中提到“重修宋史”的只有黄溍的两处文字,其他人似未提及。熊氏认为“重修”是针对所谓“《宋史》底稿”而言,但笔者更倾向于这是针对至正(1341—1368)前屡修《宋史》而言;至正(1341—1368)前屡修未成,故命重修。熊氏还提到元人有“《新修宋史》”“《新宋史》”“新史”等提法,从而认为“所谓‘《新宋史》’‘《新修宋史》’应即《宋史》,之所以称为《新宋史》《新修宋史》,恐怕是为了与元初史臣所撰《宋史》底稿相区别”[17]442。熊氏也注意到,上述“新宋史”的相关材料均出自黄溍的文字,但他认为黄溍作为著名史家,不会也没有必要造出一个“新宋史”。对此看法,笔者不能苟同。熊氏认为“所谓‘《新宋史》’‘《新修宋史》’应即《宋史》”,这是没有问题的,但这个“新”一定是针对所谓的“《宋史》底稿”而言吗?黄溍还使用“新史”一词,按此逻辑,所谓的“《宋史》底稿”是不是就该被称为“旧史”,那么它与被元人通称为“旧史”的宋官修国史又如何区别呢?上文已提及元人称宋官修国史为“宋史”的情形很普遍,黄溍将至正(1341—1368)时所修《宋史》冠以“新”字以示区别是很正常的。而且,辽、金、宋三史的纂修一体相关,如果《宋史》在之前已有成稿,那么辽、金二史应该也会有成稿,但在元人著作中我们并没有发现有“重修《辽史》”“重修《金史》”“重修三史”或“新《辽史》”“新《金史》”之类的说法。根据苗润博等学者的研究,耶律俨《皇朝实录》是元修《辽史》的主要史源之一,而此书“在金大定年间自辽金官藏系统流入耶律履、耶律楚材家族,至天历年间进献奎章阁,聊供元帝私人赏玩”[22]。其进入元朝官方藏书系统若是之迟,而又为元修《辽史》大幅采用,亦从侧面说明至正(1341—1368)修史绝非仅在元人既有成果基础上“据以编排”而已。所谓“重修”和“新”只是黄溍个人在行文中的用法而已,并不代表真有所谓“《宋史》底稿”存在。实际上,元人对至正三年(1343)前三史未成书多有提及。元文宗时纂修《经世大典》,“帝以尝命修辽、金、宋三史,未见成绩,《大典》令阁学士专率其属为之”[1]4179。黄溍自己也讲过,三史纂修“久未有成书。今天子至正三年,始命首相总其事”[7]1162。

综上,笔者认为,《宋史》在至正(1341—1368)前“已有成绪”“纂修几成”,只待确定义例,脱脱等修《宋史》即在此底稿基础上编排成书这一看法缺乏有力论据,不足凭信。不过,至正(1341—1368)以前的《宋史》纂修虽然没有成稿,但并非未取得任何成果。邱靖嘉曾提到“文宗朝的三史纂修可能还有少许成稿”[13]117。袁桷在延祐七年(1320)十月所作《书孝宗赐史忠定王褒贤臣颂后》中谓:“(袁桷)为国朝史官十五年,获纂金、宋旧史,简帙繁广,犹未克就。”[4]1985观其语义,似乎也有部分成稿。当然,整部《宋史》肯定是没有修成的。

学界以往对元顺帝至正三年(1343)至五年(1345)这一时期的《宋史》纂修关注较多,也取得了丰硕成果。但其实在至正三年(1343)以前元代官方就曾多次修纂《宋史》,做了很多工作,也可能有部分成稿。至正时期(1341—1368)的《宋史》纂修是在继承前朝工作的基础上开展起来的,比如“三国各与正统,各系其年号”即非脱脱首创,而是早有其思想基础(13)虞集《送刘叔熙远游序》云:“间与同列议三史之不得成,盖互以分合论正统,莫克有定。今当三家各为书,各尽其言而核实之,使其事不废可也。乃若议论,则以俟来者。”见李修生:《全元文》 第26册,南京:凤凰出版社,2004年版,第190页。此前修端也有辽、金为北史,北宋为宋史,南宋为南宋史的主张。见苏天爵:《国朝文类》卷45《辩辽宋金正统》,四部丛刊初编第2028册,上海:商务印书馆,1929年版,第5A页。。对至正三年(1343)前《宋史》纂修情况的考察有利于我们更好地认识和利用《宋史》这部重要史籍。