高旭与“猪仔议员”案

2021-01-14汪梦川

汪梦川

高旭。

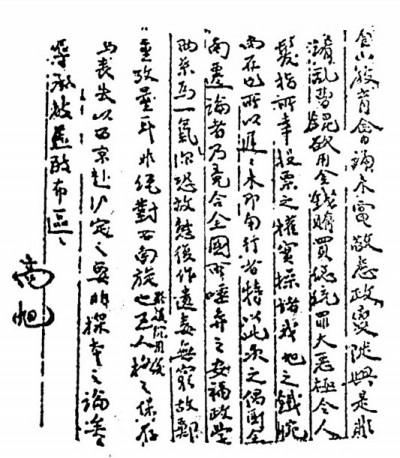

《申报》所载高旭复函。

最近的美国大选不啻一部跌宕起伏的剧情片,令隔洋的吃瓜观众大呼精彩。而早在差不多100年前,中华民国也发生过一起席卷全国的选举风潮,其过程之吊诡与后果之严重有过之而无不及,这就是曹锟贿选案,也称为“猪仔议员”案。

在民国政坛上,同盟会-国民党系势力无疑占有相当分量。南社在清末曾是同盟会外围组织,故进入民国后,很多社友也继续从政,作为南社领袖之一的高旭可谓典型。高旭(1877-1925),字天梅,号剑公,上海金山人。早年曾倾向维新,继而转向革命,1903年即在家乡创办《觉民》月刊;1904年留学日本,入法政大学速成科学习;1905年第一批加入同盟会;1906年在上海创办健行公学,培养革命青年,同时担任同盟会江苏支部部长。1909年南社成立,高旭虽因故没有参加成立大会,仍被视为南社发起人之一。1912年高旭当选众议院议员,在其后的护国运动、护法运动中,高旭也一直坚持革命立场从无动摇。可就是这么一位老资历的革命者,却卷入了1923年的曹锟贿选案,以致身败名裂。

然而时过境迁,研究者却发现,这场民国政史上的闹剧其实并不简单。案:1923年10 月5日总统选举,而此前两日(即10月3日),南社社友、议员邵瑞彭携铁证(支票)向京师警察厅告发曹锟以每票5000元的价格收买议员,同时通电全国。其后经过调查,15日“移沪国会秘书厅”宣布“北京贿选投票名单”,20日上海《民国日报》发布《参与贿选议员名单》,这就是俗称的“猪仔议员榜”。那么这份名单究竟是如何确定的呢? 依据无非是“参加选举”而已。其推定逻辑就是:曹锟以巨资贿选;某议员在京参加投票;曹锟高票当选——所以该议员就是“猪仔”。不难看出,这种推定是存在漏洞的。

当时实际参加投票者590人(“猪仔榜”则谓555人),曹锟得480票,另有27人共得98票,其中孙中山得33票,还有人投票给临城劫车案主犯孙美瑶,此外还有少数废票,如投票给“五千元”。(韩玉辰:《政学会的政治活动》,见《文史资料选辑》第48辑)显然,在无记名投票的程序下,只要曹锟不是全票当选,就不能仅仅依据其人出席了选举就认定为“猪仔”。但是另一方面,高旭等民党议员即便没有被收买,也很难自证清白。因为别说无记名投票,哪怕记名投票,曹锟方面也不会出来为其作证,相反倒是很乐意看到民党议员之间的猜忌和内讧。果不其然,“猪仔榜”一出,举国哗然,各地纷纷发出惩罚本籍“猪仔议员”之呼声,朝野人人喊打,完全没有“猪仔”议员发声之余地。

对高旭来说,还有来自南社的更直接的羞辱。10月13日柳亚子即致电高旭,宣布与其绝交:“骇闻被卖,请从此割席。二十载旧交,哭君无泪,可奈何!”(《柳亚子致高旭电》,见《民国日报》1923年10月14日)注意此时“猪仔榜”还未出台,柳所谓高“被卖”,无非是因为高旭没有离京。至29 日,陈去病、柳亚子等人又发表启事,宣布不承认高旭等19 位“猪仔议员”的社友资格。但是这份19人名单中没有名列“猪仔榜”的社友陈祖基和李安陆,反而误把未列名“猪仔榜”的周珏、傅有僧计入。更可笑的是,傅有僧根本不是南社社员,也被南社开除了。须知柳亚子长期担任南社主任,南社社友入社书以及《南社姓氏录》都历历可查,竟然发生如此乌龙,可见其仓促荒谬。

不妨再考察一下“猪仔榜”中的19位南社社员:高旭、景耀月、马小进、叶夏声、饶芙裳、陈家鼎、席绶、骆继汉、蔡突灵、狄楼海、景定成、赵世钰、李安陆、陈九韶(以上皆为同盟会员),王有兰、于均生(二人疑为同盟会员),彭昌福、陈祖基、易宗夔。这份名单有两点值得注意:一是至少有14人是同盟会员,其中高旭、赵世钰还是曾经担任同盟会支部部长的骨干。如果说这么多老资格的革命党人都能被区区5000元收买,那同盟会真是何足道哉。二是其中有不少人是法政专业人士,例如高旭、叶夏声、易宗夔,均曾就读于日本法政大学;陈家鼎、景耀月则曾于早稻田大学攻读法学,后者更曾参与制定《中华民国临时约法》;马小进也曾为宪法起草委员会委员。事实上,民初革命党人中的稳健派或曰理性派,颇有学习法政的专业人才(宋教仁也就读于日本法政大学),其共同的特点就是希望通过正常的议会斗争来实现目标。这种思想倾向或者被讥为幼稚,但的确可谓当时的一股清流。就高旭而言,很可能也存此心理。其实早在贿选之前,高旭曾有《致金山教育公会函》,略云:“政变陡兴,是非淆乱,曹锟欲用金钱贿买总统,罪大恶极,令人发指。所幸投票之权实操诸我,旭之铁腕尚在也……至人格之保存与丧失,以留京赴沪定之,要非探本之论矣!”(《申报》1923年11月6日)这份公函是金山教育公会在贿选事后公布的高旭手迹,目的是“打脸”和划清界限。但是且不说高氏向为金山望族,饶有家财,会不会因为区区五千元就出卖自己,单从函中也可以明显看到高旭寄望于议会斗争的意图,而且以“留京留沪”判断是否被收买,也的确失之简单化。

事实上离京的议员中也不乏投机分子。当时反曹派为了鼓动议员离京,也曾为他们提供旅费及月费,“世因此称京方为贿选,沪方为贿不选云。”(见刘以芬:《民国政史拾遗·贿选与贿不选》,上海书店出版社1998年)“截至九月十五日,在天津领旅费者五百零三人,到上海领费者三百八十五人。”(见刘楚湘:《癸亥政变纪略·议员离京》,泰东图书局1924年)“南下议员,每人可领川资五百元,闻后来陆续增至千数百元至二千元不等。议员中有真诚响应中山先生的号召、南下后不再北返的纯洁分子,也有钱领到手仍复北返的,且有冒他人之名重领、与托辞为朋友代领实际入了私囊的。”(陈九韶:《众议员十二年亲历记》,见《湖南文史资料选辑》修订合编本第4辑)“议员中确有参加投票而未受污染的人。籍忠寅登报不受酬,余知广东徐傅霖(政学会人)确未受贿而投了票。还有两面拿钱,往来津沪间,表明正派,而终向曹党卖身投靠的亦不少。”(韩玉辰:《政学会的政治活动》)总之,有人见利忘义,有人爱惜羽毛,也有人我行我素,而无辜受辱的恐怕也有。

高旭和柳亚子虽同为南社发起人,但实则高的资历、声望及才名均在柳之上,高还是柳加入同盟会的介绍人。其后因为柳多方运动欲独掌南社(详参拙文《柳亚子主盟南社之路》,见《文史天地》2010年7期),二人遂至失和。如今得此良机,柳之急于占据道德制高点与高旭划清界限自不足怪。但是陈去病身为南社另一发起人,向来老成持重,与高旭也是多年至交,竟然也对老友失去信任而作此亲痛仇快之举,这恐怕更令高旭寒心。所以贿选风波之后,高旭即回乡蛰居不出,也没有作任何辩白,年余即郁郁而终,不能不令人叹惋。

其实即便不从“贿不选”的角度来看,民党议员离京的举动也是值得商榷的。因为投票的民党议员越少,曹锟越容易得到想要的结果,事实也正是如此。而民党议员之所以号召南下,无非是想让选举因为不足法定人数而流产,可见民党多数人根本就没有存合作之心。其实如果民党议员都参与投票而且不被收买,曹锟也很难拿到超过四分之三的法定多数票。换言之,民党本来完全可能通过正常的和平手段达到目的。可惜历史不能假设,贿选之后接踵而来的是生灵涂炭的内战。

政治的艺术在于妥协,即尽可能求得各方都能接受的某种平衡。而中国历史上的党争,几乎都是欲置对方于死地,这就逼得对方也拼死反抗,最终结果往往是两败俱伤于事无补。毋庸讳言,民初的很多所谓革命者,政治上都非常不成熟,往往仅凭简单的爱憎来判定是非,坚持“道不同不相为谋”,甚而至于“你支持的我就反对、你反对的我就支持”,斗争、破坏有余,合作、建设不足,行事也多逞血气之勇,一不合意就诉诸武力,这种激进做法事实上造成和加剧了民国时期军阀割据的局面。而高旭的悲剧,或者也正是淹没在激进洪流之中的少数理性派的悲剧。