跨文化教育理念与汉语言(对外)本科阅读教材编写研究刍议

2021-01-13路广

编者按:近些年来,中国的文化影响力持续扩大,汉语国际推广蓬勃发展,中文正走向世界的每一个角落。这不仅促进了中外语言的交流与合作,也为推动世界多元多彩的文明发展作出了积极贡献。随着汉语学习者队伍的不断壮大,如何更好地开展针对高级汉语学习者的教学,遂成为一个值得关注的话题。以往一直强调对外汉语教学的目标是培养跨文化的交际能力,然而汉语学习者在学习了必要的语言知识、较为熟练地使用汉语进行交际以后,对他们的培养就结束了吗?显然,对外汉语教学不应该仅仅是为了培养二语学习者的汉语交际能力。《高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲》已明确规定了该专业本科学生的培养目标:“本专业培养适应现代国际社会需要、具备良好综合素质、全面发展的汉语专门人才。”从国家战略发展和扩大文化软实力、培养知华友华的汉语人才、构建人类命运共同体等角度来看,交际能力的培养只是第一步,我们还需要不断探索更高层次的培养目标,丰富和深化教学内容,通过语言实践活动,提高文化体验,并通过教学方法的探索,发展留学生的思维能力、健全留学生的人格、提高留学生感知中国、认识中国、理解中国的能力,培养留学生作为世界公民的素质。在一定意义上说,阅读是帮助高级阶段留学生达成上述目标的有效途径,阅读课也通常被设置为高级阶段留学生的核心课程,因此,阅读教学的课程改革必然涉及到高级阶段留学生培养的核心目标。为此,本期推出“对外汉语阅读教学”专栏。我们有幸约到复旦大学路广、王小曼、陶炼三位学者的专稿,这三篇论文,分别从教育理念、话题设置、有效途径等角度,对高级阶段留学生及初级水平学生的阅读教材、教学进行了深入探讨,希望能对对外汉语教材、教学的研究起到推动作用。

摘 要:跨文化教育通过使受教育者认识不同的文化,理解、欣赏其他文化的价值,并进一步反观自身,重塑自身,从而实现个人更好的发展。作为一门本科专业,汉语言(对外)专业的专业性主要表现在培养学生的跨文化能力方面。应从该专业的培养目标、培养路径、评估标准三个方面,研究这种专业性的实现方案。汉语言(对外)本科阅读教材的编写尝试主要进行了展示文化多样性、对跨文化相似性的追求、实践产出三个方面的工作,以实现跨文化能力和全球胜任力的培养目标。

关键词:跨文化教育;汉语言(对外)本科专业;阅读教材

一、跨文化教育

西方在二十世纪七十年代兴起的多元文化教育(Multi-cultural Education),开始关注多元文化及其课程的研究与实践。谭旭虎认为,该理念的产生与当时全球政治、经济变化密切相关[1]。二战以后,欧美许多国家出现了移民潮,而少数族群、亚文化群体诉求合法权益的运动也逐渐兴起。尤其是欧洲联盟的形成,进一步促成了跨文化教育(Intercultural Education)这一概念的产生,许多欧洲国家在跨文化教育方面走在了世界前沿。在欧洲,欧洲委员会、欧洲议会以及许多国家运用跨文化教育的原理来指导学习政策的制订和研究。2008年,欧洲委员会发表了《平等、尊重、共处——跨文化对话白皮书》(Living Together as Equals in Dignity:White Paper on Intercultural Dialogue),目的是促進不同文化族群的跨文化对话、减少文化族群间的文化冲突,增进相互间的和平与团结。《白皮书》明确提出,跨文化能力是非常重要的一种能力,应该成为普通教育的一个目标,融入所有学校教育的课程目标。联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)也一直致力于在全球范围内推进跨文化教育,不仅正式明确了跨文化教育概念的含义,而且还发布了《跨文化教育指导原则》(UNESCO Guidelines on Intercultural Education)。联合国教科文组织指出,跨文化教育包括了一系列能促进对文化多样性的尊重、增强不同文化团体的相互理解、促进融合与学业成功、增进国际理解的计划、课程与活动。

从多元文化教育到跨文化教育,其含义发生了一些改变。邓志伟认为,跨文化教育汲取了多元文化教育局限性的经验教训,一方面,跨文化教育以动态互动和交流替代了多元文化的静态的无交叉平行主义;另一方面,跨文化教育超越了多元文化教育只是被动宽容差异的处境,而是积极地把差异价值化进而使之成为社会资源[2]。

我国对跨文化教育的研究起步较晚,针对来华留学生的跨文化教育研究更是发展缓慢。根据谭旭虎的研究,《高等学校外国留学生汉语教学大纲(长期进修)》和《高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲》中,教学目标、课程设置等方面都没有提及跨文化的内容,与之有关的课程主要是“中国概况”“中国历史”之类的文化知识,书法、武术等文化选修课;2008年,《国际汉语教学通用课程大纲》的文化目标部分才明确提出了“跨文化意识”的目标;2014年对大纲做了修订,“跨文化意识”改称“跨文化能力”,并开始强调文化间的相互学习、促进、欣赏与提高[1]。2018年,教育部发布的《来华留学生高等教育质量规范(试行)》,则明确提出了不同层级的来华留学生应具备跨文化能力和全球胜任力目标。

我们认为,目前我国对来华留学生的跨文化教育研究和实践方面的不足之处主要体现在三个方面:

1.没有理清跨文化教育的基本内涵,缺乏与国外研究的直接对话。

造成这一状况的主要原因有二:一是目前对于跨文化的研究还远没有成熟和深入;二是跨文化教育的理念被政治化,从而导致不同文化背景的研究者本身难以沟通。比如,Byram及他的团队提出了一种跨文化框架,将“民主文化”的错误观念置于中心,导致跨文化性被政治化了[3](P14)。我们认为,跨文化教育应当主要通过让受教育者接触、认识不同的文化,使他们能够理解、欣赏其他文化的价值,并进一步反观自身,重塑自身,从而实现个人更好的发展。

2.留学生教育的课程体系设置缺乏跨文化教育的整体关照。

随着跨文化教育研究的愈加深入,就需要更多独立和深入的思考,尤其是对于留学生的教育课程体系设置需要进行更多的探索。学界应提出既适合我国基本国情,又能与世界对话沟通的话语体系,比如,中国传统文化中对整体的诉求合理性与“构建人类命运共同体”倡议必要性之间的有机联系等。

3.跨文化教育的实践层面的应用非常缺乏。

跨文化教育起着身份认同、沟通人心的作用,对不同文化的尊重、展示、凸显等,呼唤着跨文化教育在实践层面的创新与落实。

二、汉语言(对外)本科专业阅读教材建设的必要性

1975年,北京语言学院(即现在的北京语言大学)开始试办以外国留学生为对象的汉语言专业,当时的专业名称为现代汉语专业,学制三年;1976年,教育部正式批准该校设立现代汉语专业,学制四年。1978年,现代汉语系正式成立,按规定该专业学生毕业时可授予学士学位。1993年,现代汉语专业更名为汉语言专业。从上一世纪九十年代初到今天,汉语言(对外)本科专业又走过了二十多年的历程,毋庸讳言,目前仍存在一些亟待解决的问题。

(一)学科定位比较尴尬

陈绂指出,对于学习者而言,让留学生在目的语环境中将目的语作为本科专业来学习,当然是十分有利的,但这又是几乎没有先例的[4]。在国外,如果一个留学生的语言不过关,一般会被要求先去“语言学校”(或通过其他途径)进行补习,补习到一定程度才能进入大学学习专业。在大学里把掌握一种语言的能力作为本科专业开设,是不多见的。

(二)专业性质不够突出

在汉语言(对外)本科专业中,大量的语言技能课占去了不少课时。陈绂调查了部分高校的汉语言(对外)本科专业的培养方案,发现语言技能课的课时量基本占到总课时量的50%左右,甚至更高[4]。正如孙德金所指出的,高水平汉语人才的培养,仅靠基础汉语教学显然是不可能完成的,尽管基础汉语教学最能体现第二语言教学的特点和规律,而这一阶段的教学往往多属于非专业学历教育[5]。就目前的实际情形来看,本专业的课程设置已经严重影响了学科的进一步发展。

(三)缺乏教育学的理论自觉

孙德金认为,目前对该专业建设中与课程相关问题的文章,基本都是在“课程设置”的层面上进行讨论,往往是浅层的、非系统的[5]。产生这一现象的根本原因是,学界缺乏教育学的理论自觉,没有将汉语言(对外)专业教育作为一个复杂的系统,并运用教育学理论来加以科学认识。从教育学的课程理论角度来看,汉语言(对外)专业教育在教育目标、教育内容、教学组织、教学实施、教学评价等方面,都不同程度地存在问题。

近些年来,汉语言(对外)本科专业又出现了新的变化。这主要体现在该专业学生的入学标准在逐渐提高。以复旦大学为例,从2011年开始,报考该专业的考生必须参加全校统一入学考试,其中,语文考试以《中国汉语水平考试大纲(六级)》和《全日制普通高中语文教学大纲》为基本依据。据我们对该专业二年级学生的调查,在30名学生中,达到HSK五级、六级水平的学生有26名,还有个别学生已非常接近汉语母语者水平。

随着学生汉语水平的不断提高,以前的课程体系亦面临着很多问题。为此,复旦大学进行了一系列的教学改革。总的思路是压缩语言课程,提升文化课程的比例。而作为语言课程,同样也在探索不同于进修生的培养模式。我们认为,汉语言专业的教学对象既是汉语学习者,又不同于一般的汉语学习者。从前者来说,教学对象是汉语学习者,是因为其语言仍然具有中介语的性质;而从后者来说,它不同于一般的汉语学习者的地方是在于,作为一个本科专业,决定了必须突出其专业性。其专业性主要体现于培养学生的跨文化能力,这和汉语学习者的整体培养目标也是一致的。综合以上因素,可以把留学生汉语言本科教育的专业目标确定为:培养学生熟练运用汉语的能力,具备扎实的汉语基础知识、一定的专业理论素养与基本的中国语言技能、语言知识、文化知识。

三、汉语言本科留学生阅读教材的编写探索

在复旦大学汉语言(对外)本科专业的课程改革中,阅读课程是语言类的核心课程,从一年级两个学期到二年级两个学期,阅读课程周课时分别是8-8-6-4。课时量的逐步降低,反映了语言知识的占比逐步降低。

Dervin指出,語言教育是跨文化教育的主要渠道之一[3](P7)。我们认为,2018年教育部颁布的《来华留学生高等教育质量规范(试行)》中所明确规定的“跨文化能力和全球胜任力”培养目标,也应该是培养汉语言(对外)本科留学生的重要目标。在汉语言本科课程中,尤其应当重视跨文化教育。这是因为跨文化教育更能够凸显汉语言本科的专业性,有利于拓展该专业的广度、挖掘该专业的深度。

首先,从培养目标来看,跨文化教育首先应承认文化的多元性、多样性是不可避免的,并在这一基础上,注重异己性思维的养成。克里斯托弗·乌尔夫认为,对主体非同一性的意识构成了向他者开放的重要前提,自身文化中本就具有他者性和外来性,所以,在进行跨文化教育时,可以发展学生从其他文化的视角进行思考的能力[6]。这一视角的转变要求教育者不能将他者缩减为自身,而首先应该悬置自己,从他者的角度体验跨文化的内容,从而自觉养成异己性思维。

其次,从培养路径来看,跨文化教育在强调差异性的同时,也应该探索不同文化的相似性。跨文化教育在很大程度上是植根于意识形态和政治领域的,甚至广泛存在着“刻板印象”,因此,要避免宣传性、灌输式的方式。Dervin强调,多元文化“在表面的不同之下,隐藏着相似点”,他认为这是跨文化性的核心。人们对跨文化性的分析和论述通常是基于“差异偏见”,同时却忽略了这样一个基本事实,即在差异之上,各种文化之间也具有很多相似性。不过,由于这种差异偏见,人们对不同文化的相似之处往往视而不见、习而不察。Dervin建议始终同时考虑差异性和相似性,他还以火锅为例加以说明,“中国文化的火锅,尽管味道可能有所不同,但它与欧洲的芝士火锅概念非常相似”[3](P15)。其实,“火锅”的例子只是表象,跨文化教育的相似性远不止于此。我们认为,更为重要的是如何发掘不同文化现象背后的“人”的行为逻辑及社会逻辑,从而达到更加深入的沟通。

最后,从培养结果来看,跨文化教育需要进一步突出实践意义。当前跨文化教育所存在的主要问题是在于,这种教育的开展并没有统一的具体的实践标准,因此,造成了其教学效果很难被衡量。Dervin指出,欧洲的跨文化教育实际上是失败的,欧洲并没有实现真正意义上的跨文化教育,有的只是学校用于训练欧洲孩子们的具有不同意识形态的系列实践。因为如果根据所使用的意识形态,学习目标可能会完全不同。假若老师相信“文化”在跨文化中的中心地位,他可能会引导孩子们采纳文化主义的观点,进而轻易转变成刻板成见以及关于自我和他人的有限或限制性论述[7]。Dervin对欧洲跨文化教育的阐述也带给我们深刻的启示,跨文化教育需要落实到实践层面,让学习者通过学习任务参与对象文化的重新建构,从理解对象文化入手,进而接纳对象文化,最终对对象文化产生欣赏、尊重。

下面,主要是结合上述论述,来介绍一下复旦大学国际文化交流学院在汉语言本科留学生阅读教材的建设方面所采取的具体措施。

(一)展示文化多样性

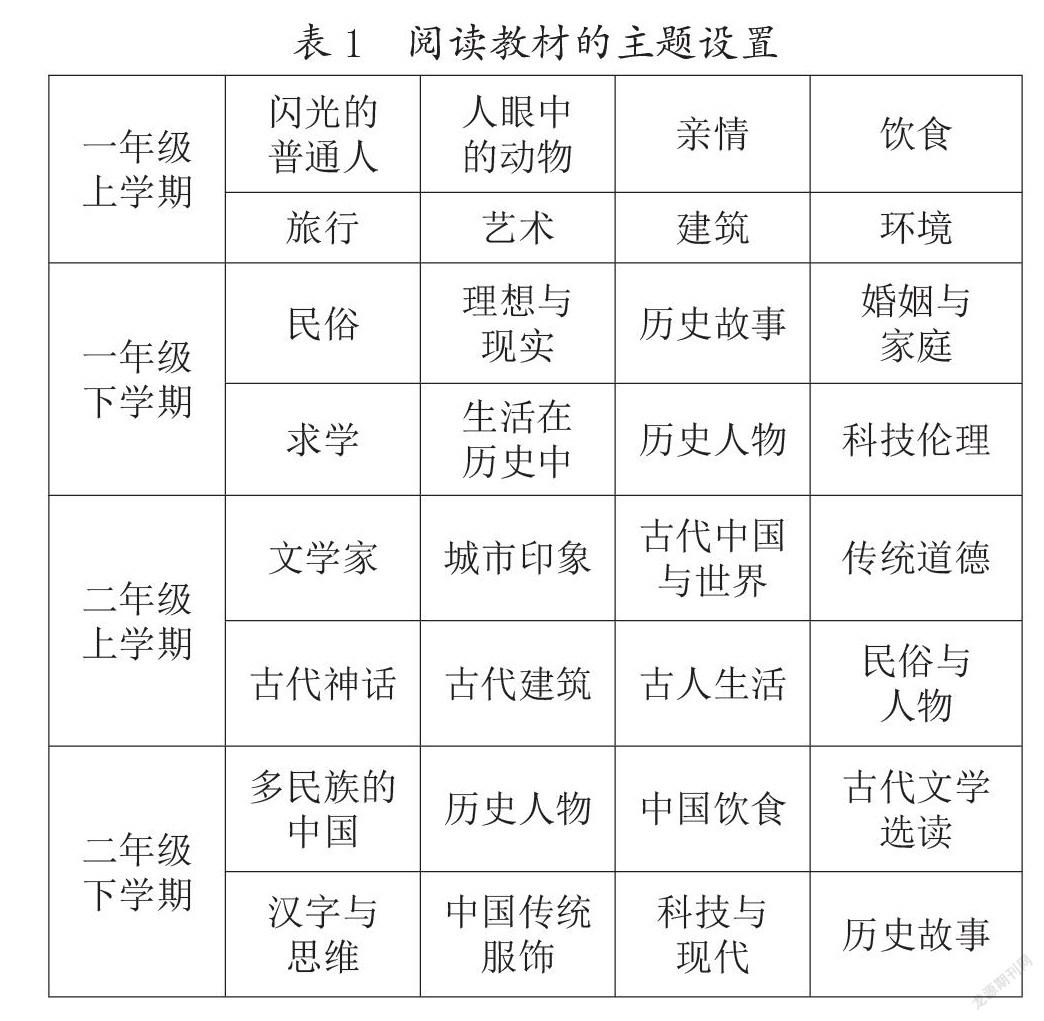

在阅读教材建设方面,如何在有限的篇幅中展示尽可能多的中国文化面貌,是我们首先需要考虑的问题。本阅读教材采用了主题式的课文呈现方式,每个年级均设置16个主题(对应16周上课时间)。其中,一年级侧重于现代部分,二年级侧重于历史部分,内容安排上主要是遵循了循序渐进、逐步提高的原则。阅读教材的主题设置,具体如表1所示:

(二)差异性、相似性兼具

在阅读教材建设方面,引导学生既关注不同文化之间的差异性,也关注彼此之间的相似性。这里,主要是以《葫芦民族的创世神话》单元为例,来说明我们的具体做法。

1.设置阅读背景知识

本阅读教材的所有课文均设置了“阅读背景知识”,集中展示了该课所涉及的文化知识点。同时,结合“葫芦娃”“拉祜族”“羌族”“群婚制”“族内婚”

“粑粑”等相关图片、视频,使学生大致了解中国少数民族及其文化的独特之处,让学生初步体会不同文化之间的差异性。我们还在知识点部分设计了“语系”“语族”“语支”等知识简介,通过讲解语言谱系的基本分类,使学生明白这一民族在国际语言大家庭中的位置。

2.课前热身讨论

学习课文之前,教材设置了“热身讨论”活动,主要是引导学生讨论关于“民族”的话题。该话题由以下任务组成:A.你属于什么民族?和你的同伴交流一下。B.你知道中国有多少个民族?有哪些?C.你知道通常所说的“中华民族”和“汉族”是什么关系吗?D.有人说,民族只是想象的共同体,你同意吗?E.在全球化的今天,讨论民族有意义吗?

3.课堂讲解问题

在讲授课文的过程中,教师可以结合字词句的讲解、篇章结构的分析等,与学生积极互动,展开文化差异性和相似性的讨论。这篇课文通过作者的观览过程,记述、介绍了拉祜族的创世史诗《牡帕密帕》,该史诗讲述了一个葫芦民族诞生、壮大的历程,同时,它也涉及到世界上很多民族都普遍存在的创世纪神话故事。

(三)重视教学的实践与产出

跨文化教育的主要目的是培养学生的跨文化能力,那么,对跨文化能力应如何进行衡量呢?本教材编写者认为,学生通过课堂学习能够尝试去解决一些社会现实问题,这才是跨文化能力习得的真正体现。本教材通过设计具有实践意义、以产出为导向的活动,使学生加深对跨文化的理解、主动获取更为深入的跨文化知识,自行评价这些知识,并通过输出分享与交流进行确认与更新。

这里以阅读教材中的《丝绸之路上的文化交流》(二年级第一学期)为例加以说明。关于学生对这篇课文的理解,教材主要是通过判断题、问答题、复述等形式进行考察,以加强学生对于课文逻辑结构的把握和文化内容的分析。关于课文的内容或观点,教材主要是通过师生讨论、评价练习等进行检查。这篇课文设计的一个重要的练习题目是:“你怎么评价古代和亲这种做法?请举例说明。”通过这个练习,促进学生理解并做出相应的表达:在当时历史条件和文化背景下,个人追求与国家需要之间的矛盾和解决,国家与国家之间的矛盾和解決等。在这一基础上,教师可进一步引导学生思考:现代国家之间是如何构建良好的国家关系的。在学完这篇课文之后,教材还设计了演讲活动:丝绸之路上有许多重要的城市和地点,请了解一下主要有哪些,请介绍一下某一个城市或地点。假如你有一位朋友要去那里旅行,请帮他(她)设计一条旅行路线。通过这种演讲活动,一方面扩展了学生的课外阅读范围,另一方面也促使学生进行深入思考,甚至可以将这个活动与“一带一路”等重大的国际合作联系起来,从而达到文化的融通,真正实现跨文化能力和全球胜任力的培养目标。

四、余论

可以说,跨文化教育给国际中文教育提供了一个新的视角,即从文化的异质性出发去考虑教育问题。处在连接两种文化的桥梁上,学习者需要更加客观、更加深入地看待目的语文化,体验目的语文化。同时,这个过程不仅意味着学习者要从母语文化出发进入目的语文化,也意味着要通过目的语文化来反观母语文化,以进行两种文化的比较,比较的目的不是分出优劣高下,而是建立异质文化之间的联系,也就是寻求异质文化之间的同一性、相似性。阅读课程作为高级阶段留学生的核心课程,其教学目标不应该只限于语言学习,还应涉及如何更好地运用目的语、吸收目的语的文化知识,并通过更多的语言文化实践,去更好地体验目的语文化。其中,一个颇为有效的方法就是实践性知识的获得,它融合了目的与手段,促使学生通过自主学习扩大阅读范围,增加阅读深度,自觉生成与目的语文化的融通。就此而言,跨文化能力的培养应在今后的对外汉语教材设计与国际汉语教学中引起足够重视。

参考文献:

[1]谭旭虎.来华留学生跨文化教育中的问题及其对策[J].高等教育研究,2020,(1).

[2]邓志伟.全球化时代跨文化教育的价值与目标[J].比较教育研究,2013,(9).

[3]Fred Dervin.教育的跨文化性[M].袁梅,張莞译.北京:中央民族大学出版社,2020.

[4]陈绂.对来华留学生汉语言本科专业的思考[J].国际汉语教学研究,2015,(4).

[5]孙德金.来华留学生汉语言专业学历教育中的两个问题[J].国际汉语教学研究,2015,(4).

[6]克里斯托弗·乌尔夫.作为跨文化教育的教育:一场全球变革[J].刘子瑜译.北京大学教育评论,2010,(4).

[7]张珊.后疫情时代的跨文化教育——赫尔辛基大学Fred Dervin教授访谈录[J].山东外语教学,2021,(1).

Research on the Concept of Intercultural Education and

the Compilation of Chinese Language Undergraduate Reading Materials

Lu Guang

(International Cultural Exchange School, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract:The purpose of Intercultural Education is to enable the educated to fully understand and appreciate the value of other cultures while understanding their own culture, and finally achieve the harmonious coexistence and common development of different cultures. As an undergraduate major, Chinese language major(for foreign students) has the urgency of highlighting professionalism. Its professionalism should be reflected in cultivating students’ intercultural education nature. The realization scheme of this specialty should be studied from three aspects: training objective, training path and evaluation standard. The compilation of Chinese language undergraduate reading materials mainly focuses on three aspects: displaying cultural diversity, pursuing Intercultural education similarity and practical output, so as to achieve the goal of cultivating Intercultural education and global competence.

Key words:Intercultural Education;bachelor degree in Chinese language major;reading textbook