中小学校长信息化领导行为影响因素及优化路径研究

2021-01-13周釜宇林攀登梁凯华贺宝勋

周釜宇 林攀登 梁凯华 贺宝勋

摘 要:中小学校长信息化领导行为对学校信息化发展有着最为直接的影响。研究以计划行为理论为依托,以感知易用性与感知有用性、指令性规范与示范性规范、知觉行为控制为观测点,构建了中小学校长信息化领导行为影响因素模型,并通过实证验证了该模型。研究发现,中小学校长信息化领导行为受行为意向和知觉行为控制的正向影响;指令性规范即中小学校长对上级行政压力的感知,是信息化领导行为意向最有利的预测变量,其次是知觉行为控制,再次是感知有用性和感知易用性;而示范性规范对中小学校长信息化领导行为意向并没有显著预测效应。据此,研究提出以下优化路径:构建专业化、常态化的中小学校长信息化领导力发展体系以改善其行为态度;加强政策引导、建设中小学校长发展共同体以强化其主观规范;实施言语激励、适当放权、多元主体共建策略以增强其知觉行为控制。

关键词:中小学校长;信息化领导行为;计划行为理论;影响因素

中图分类号:G4 文献标志码:A 文章编号:2096-0069(2021)06-0061-09

引言

中小学校长是基础教育学校变革的主要领导者,是学校信息化工作的带头者、组织者和实践者。中小学校长信息化领导行为对学校信息化发展有着最为直接、最为关键的影响,对中小学教育信息化建设和发展水平的提升起着决定性的作用。准确把握中小学校长信息化领导行为的影响因素,对优化其信息化领导行为,促进基础教育学校信息化发展具有重要意义。

然而,国内外有关中小学校长信息化领导行为影响因素的实证研究较少,研究视角较为单一。有研究者通过问卷的方式调查了新西兰64位小学校长,发现校长的信息技术知识对其信息化领导行为意向有直接的影响[1],但因样本取样的局限性,研究结果推广价值较小;有研究者对马来西亚参与电子学习平台管理的中学领导者进行了调研,证实了学校领导者的信息技术知识以及信息技术能力对其信息化领导行为有一定的影响[2];有研究者通过对320位伊朗中学校长调研发现,校长的计算机能力对其信息化领导行为没有直接的影响,而是通过使用计算机的频率间接影响信息化领导行为,他们进而认为计算机能力良好的校长不一定有推行学校信息化的意向[3];与此不同,有研究者通过对土耳其1105名中小学教师以及58名中小学校长的调查研究发现,校长使用计算机的频率与其信息化领导行为没有直接的关系,而校长使用互联网的频率对其信息化领导行为有正向预测效应[4]。我国有关中小学校长信息化领导行为的研究主要集中在国外研究现状梳理、组成结构研究、评价体系构建以及优化策略研究等方面 [5] ,而直接针对校长信息化领导行为影响因素的研究较少。孙祯祥认为校长个人的信息素养在很大程度上决定其信息化领导行为[6]。赵磊磊以技术接受模型为理论基础,通过实证研究发现校长信息技术的使用态度以及感知易用性对信息化领导行为意向均有直接的正向效应 [7] ,但该研究构建的结构方程模型中个别潜变量的内容效度有待商榷,研究结论有待进一步验证。从国内外已有研究来看,目前中小学校长信息化领导行为影响因素的研究主要关注校长自身信息素养的某一方面,鲜有整合校长个体与外界环境因素的多层次研究,研究成果尚未形成对校长信息化领导行为影响因素的系统化认知。

中小学校长信息化领导行为是个体与追随者、领导情境相互作用下产生的,他们的自身信息素养仅仅是形成信息化领导行为的一个必要条件,其信息化领导行为必然受到周围重要组织或他人、资源、社会压力等诸多因素的影响和制约。综上,立足于我国基础教育信息化的实际情况,深入探索什么是影响中小学校长信息化领导行为的关键因素,如何有效优化中小学校长信息化领导行为,是我国基础教育信息化健康发展无法回避的客观要求。鉴于此,研究从学校信息化建设过程中中小学校长所应履行的专业职责出发,构建了中小学校长信息化领导行为模型,进而依托计划行为理论,以感知易用性与感知有用性、指令性规范与示范性规范、知觉行为控制为观测点,从个体内部因素、外部环境因素以及任务特征因素等多维视角对中小学校长信息化领导行为影响因素及优化路径进行了系统性探究,以期提高中小学校长信息化领导力,促进学校教学信息化发展。

一、理论基础与研究模型建立

目前,中小学校长信息化领导行为的类别尚未形成广泛共识。在前期文献研究的基础上,采用半结构化访谈,研究构建了中小学校长信息化领导行为模型。依据计划行为理论,研究提取了中小学校长信息化领导行为影响因素,并做出相应的研究假设,构建了中小学校长信息化领导行为影响因素模型,为后续调研提供理论支撑。

(一)中小学校长信息化领导行为模型

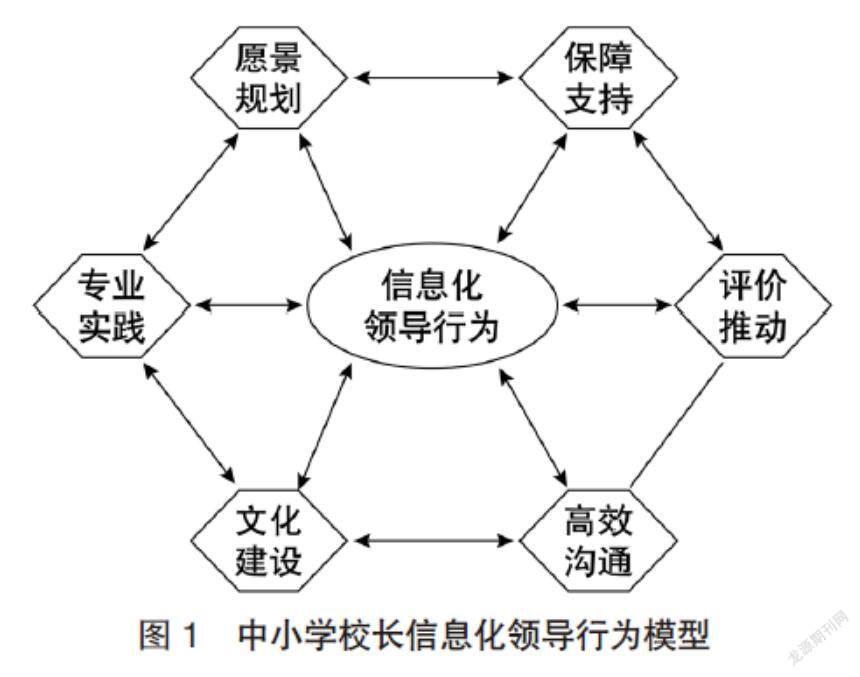

领导是指领导者在某种特定的情境中吸引和影响被领导者与利益相关者并持续实现群体或组织目标的过程[8]。领导行为是领导者在领导过程中的具体行为表现。中小学校长信息化领导行为是信息时代中小学校长吸引和影响全校师生以及其他利益相关者,在持续实现学校信息化发展愿景过程中的行为表现。其他利益相关者包括家长、上级部门、企业以及合作学校等。校长信息化领导力是校长胜任信息化领导行为的能力,中小学校长信息化领导行为是其信息化领导力实践活动过程中的外在行为表现。由此,借鉴《中小学校长信息化领导力标准(试行)》,以中小学校长在学校信息化发展进程中所應履行的专业职责为出发点,笔者团队研究构建了中小学校长信息化领导行为模型,如图1所示。

基于半结构化访谈的探索性研究,发现愿景规划、保障支持、专业实践、评价推动、文化建设、高效沟通六种信息化领导行为,它们之间相互影响、相互作用、相互制约,是确保中小学校长有效履行信息化工作专业职责的关键领导行为。

愿景是教育变革的起点,也是变革的方向。确定学校信息化变革方向、制定信息化发展战略是中小学校长关键的信息化领导行为。愿景规划是指中小学校长依据国家相关政策的要求,结合学校内外部发展现状,与师生共启学校信息化愿景,建立共同的使命感,在此基础上,明确实现愿景的实现路径,在规划的引领下协同推进学校信息化发展。

保障支持是中小学校长领导师生实施学校信息化发展规划的过程中,为激励师生运用信息技术创新教学以及加强学校行政信息化管理而提供有效支持的行为。为促进信息技术与学校教育教学的融合创新,中小学校長须尽量保证资金向学校信息化建设倾斜,确保学校软、硬件资源的及时更新,提供及时的支持服务,并为师生信息素养的提升提供学习机会。

领导是领导者对追随者施加影响的过程,在实现学校信息化愿景的过程中,不仅依靠规章制度去引导、规范广大教职工创新应用信息技术,校长的信息化专业实践行为尤为重要。专业实践是指中小学校长以身作则,积极参与信息技术与教育教学融合创新活动以及相关的培训项目,在提高自身专业能力的同时,也意味着向外界展示个体的行动与共同的愿景的一致性,做一个值得信任的领导者。

评价是学校信息化建设的核心环节之一,中小学校长承担着评估和监督的重要职责。评价推动是中小学校长运用多种方法、多元渠道对学校信息化资源建设、教师信息技术应用能力、信息技术与教学融合程度等方面做出全面评估,并依据评估结果做出整改措施的行为。

学校信息化文化不仅影响着师生的信息化观念与行为,对校长的信息化领导行为也有着重要的影响。校长是学校信息化文化的核心塑造者。文化建设是中小学校长塑造一种旨在有效激励师生以创新的方式使用信息技术丰富教学的动态信息化文化。

良好的沟通是学校信息化发展规划实施通达的基础,是构建和谐的内外部关系、建设良好信息化文化的必要条件。高效沟通是指中小学校长积极寻求科研机构、高校、企业等合作,信任和尊重广大师生以及其他利益相关者,关注多方需求、协调各方利益的相关行为。需要注意的是,高效沟通不只是单向的沟通,还包括给予师生充分的发言权,为师生参与学校信息化建设创造机会。

(二)计划行为理论

计划行为理论是艾斯克.贾泽恩(Icek Ajzen)于1985年在理性行为理论的基础上提出的著名的态度行为关系理论。计划行为理论认为,行为受实际控制条件的制约,在控制条件充分的情况下,行为受行为态度、主观规范和知觉行为控制的影响,它们通过行为意向的中介作用决定行为的产生[9],个体对行为发生的可能性以及对行为预期结果进行评估,进而形成了对执行该特定行为喜爱或不喜爱程度的评估,即行为态度;个体会感知到周围重要的人或团体对其是否应该执行行为的期望,其所感知到的期望与个体遵从以上期望的动机产生相应的规范性压力,即主观规范;知觉行为控制是个体感知到执行某特定行为容易或困难的程度,它是人们对实际行为控制的知觉,反映了个体对执行特定行为具备的能力和基础资源与机会等实际控制条件的感知[10]。

领导是领导者有目的、有计划地影响被领导者的过程,中小学校长信息化领导也是在学校信息化愿景这一共同组织目标引领下的有计划的领导过程。愿景规划、保障支持、专业实践、评价推动、文化建设、高效沟通是中小学校长激励他人为了共同的学校信息化愿景努力奋斗的关键行为,只有在以上理性行为的推动下学校信息化愿景才能得以实现。因此,研究探讨影响中小学校长信息化领导行为开展的主要因素,贴合于计划行为理论的应用范畴。中小学校长信息化领导行为也受到个体行为态度、主观规范及知觉行为控制的影响,基于此,本文应用了该理论框架对校长信息化领导行为的影响因素及优化路径进行研究。

(三)研究模型建立

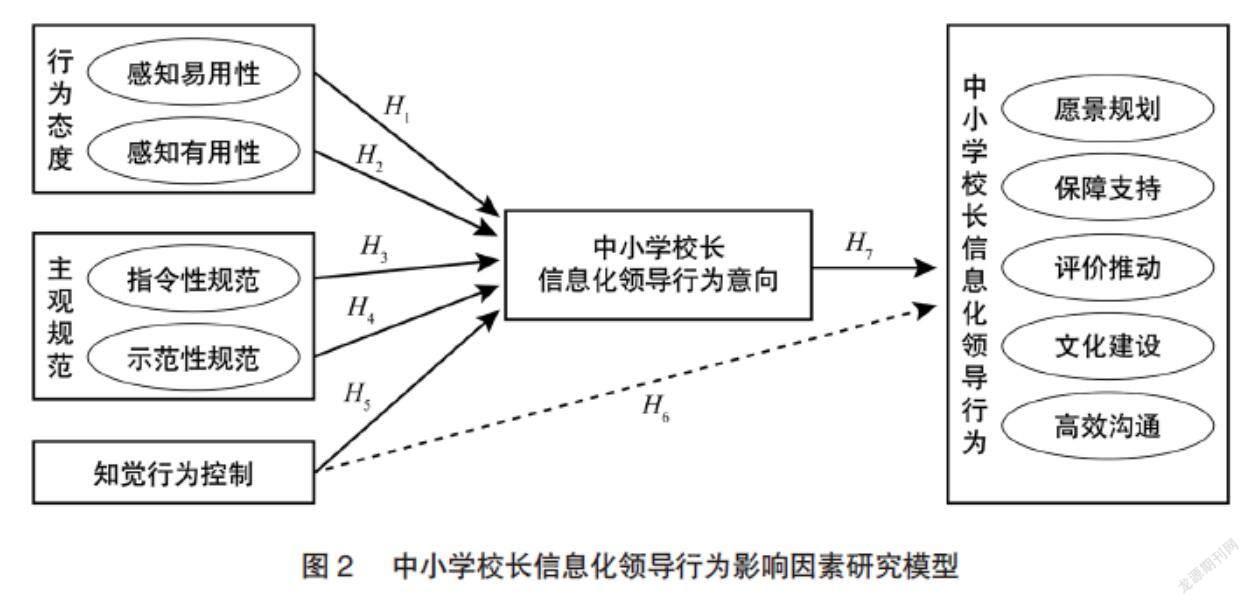

中小学校长信息化领导行为态度指校长对使用信息技术促进学校教育教学变革的态度,反映了校长个体对学校信息化发展积极或消极的感受。人们对信息技术的使用态度由感知有用性和感知易用性共同决定[11]:感知有用性指中小学校长认为使用信息技术对学校教育教学提高的程度;感知易用性指中小学校长认为使用信息技术的容易程度。如果中小学校长能熟练地使用信息技术并意识到信息技术对教育发展的重要意义,那么他们推进学校信息化的意向就会增大。因此,研究将感知有用性和感知易用性作为中小学校长信息化领导行为态度的观测指标,并提出如下假设:

H1:感知易用性对中小学校长信息化领导行为意向有正向作用。

H2:感知有用性对中小学校长信息化领导行为意向有正向作用。

主观规范反映的是中小学校长周围重要的利益相关者对其信息化领导行为决策的影响。已有研究指出,可将主观规范分为指令性规范和示范性规范两个维度。[12]指令性规范指中小学校长对来自学校外部上级行政压力的感知,其主要表现在上级教育行政部门领导对校长信息化领导行为及其结果的期望或压力。示范性规范主要是指中小学校长对身边重要个体或群体(如教师、学生、家长等)期望使用信息技术促进学校变革以及周边学校信息化的示范效应的感知。学校上级行政单位对学校信息化发展越重视、示范效应越好,中小学校长的主观规范就越强,中小学校长信息化领导行为意向也就越强烈,因此提出如下假设:

H3:指令性规范对中小学校长信息化领导行为意向有正向作用。

H4:示范性规范对中小学校长信息化领导行为意向有正向作用。

知觉行为控制是指中小学校长对个人能力、人力、软硬件、资金等实际行为控制条件的心理感受。学校信息化变革具有不确定性和复杂性,在推进的过程中也必然会遇到未知的阻碍因素,当中小学校长的知觉行为控制能准确地反映实际行为控制并愈加强烈时,就会激发出更为积极的信息化领导行为意向及系列行为;反之,则会认为条件不成熟,进而遏制信息化领导行为的发生。行为意向反映的是中小学校长个体准备执行信息化领导行为的倾向程度,对校长信息化领导行为有着最直接的影响。因此,研究提出如下假设:

H5:知觉行为控制对中小学校长信息化领导行为意向有正向作用。

H6:知觉行为控制对中小学校长信息化领导行为有正向作用。

H7:行为意向对中小学校长信息化领导行为有正向作用。

综上所述,研究在计划行为理论基础上构建了中小学校长信息化领导行为影响因素的研究模型,如图2所示。

二、调查问卷设计与数据收集

(一)调查问卷设计

为确保测量工具的信度和效度,所有题项均以现有文献较为成熟的测量工具为基础,结合专家意见改编而成。问卷共分为三部分:第一部分统计了校长的性别、年龄、学历等基本信息,第二部分是“中小学校长信息化领导行为量表”,第三部分是“中小学校长信息化领导行为影响因素量表”,均采用李克特五级量表设置选项。

“中小学校长信息化领导行为量表”以中小学校长信息化领导行为模型为基础,借鉴已有的成熟量表编写观察变量。“校长信息化领导力评价标准”(Principal Technology Leadership Assessment,简称PTLA)是国际研究者常用的评价校长信息化领导力及行为量表。“中小学校长信息化领导行为量表”的愿景规划、文化建设、保障支持、专业实践、评价推动五个维度均参考“校长信息化领导力评价标准”,高效沟通维度参考张奕华设计的量表[13]。

“中小学校长信息化领导行为影响因素量表”中的各题项均采用现有文献中已被广泛使用和验证的量表。感知易用性和感知有用性采用戴维斯等研究者设计的量表[14],指令性规范、示范性规范、行为意向以及知觉行为控制参考艾斯克.贾泽恩的量表[15],且依据研究目的和研究问题对相应题项进行了修订。

为检验调查问卷的内容效度,邀请了四位经验人士对其进行了审查:其中两位是教育技术领域的专家,另外两位是教育信息化示范学校的校长。他们四位分别评估每个题项的词句是否恰当,表述是否与中文语境相符,检查题项内容是否能真正测出潜变量所代表的内涵等。研究者根据四位人士提供的建议对量表若干题项进行了修改,愿景规划、保障支持、专业实践、示范性规范以及知觉行为控制各删除一道题,最终保留54道题。

(二)数据收集

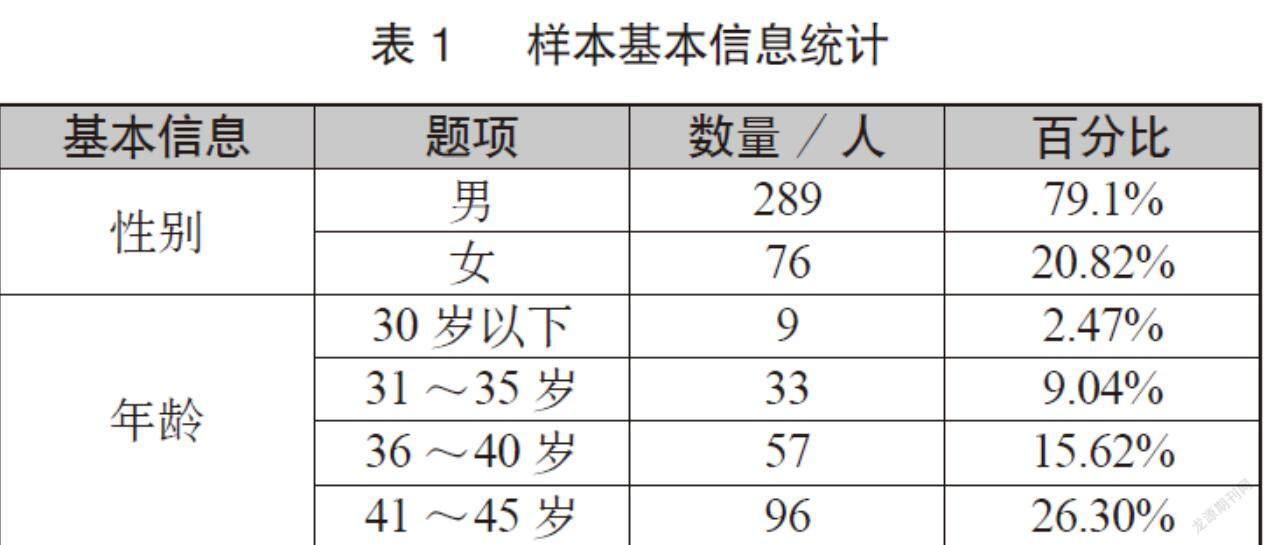

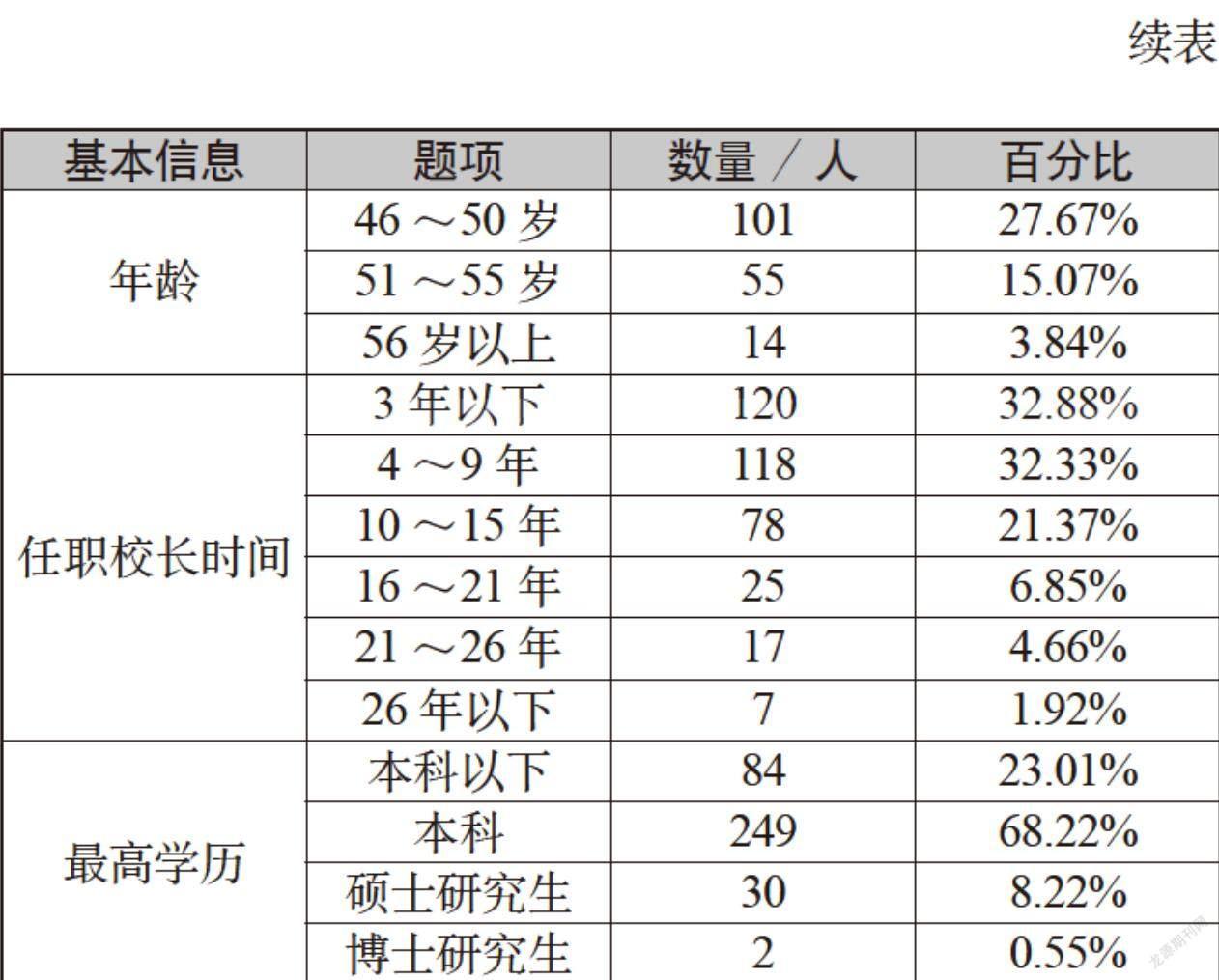

调查问卷发放对象为中小学校长。考虑到我国基础教育管理体制主要以地方负责、分级管理为主的实际情况,为增加问卷的回收率以及数据的真实性,在本次调查过程中研究者将问卷星上的问卷链接发送至当地教育局,由教育局通过QQ群、微信群发送至当地校长群,校长通过链接填写问卷。问卷发放及回收时间为2020年5月25日至 2020 年6月20日,共收集问卷425份,剔除数据不全、选项完全一致的无效问卷后,最终共计回收有效问卷365份,有效率为85.88%。本次有效调查样本男性289人,女性76人。受访者年龄大多集中在36~55岁这一年龄段,校长任职时间多在15年以内,最高学历多为本科及本科以下。样本基本信息统计详见表 1。

三、数据分析与假设检验

(一)数据分析

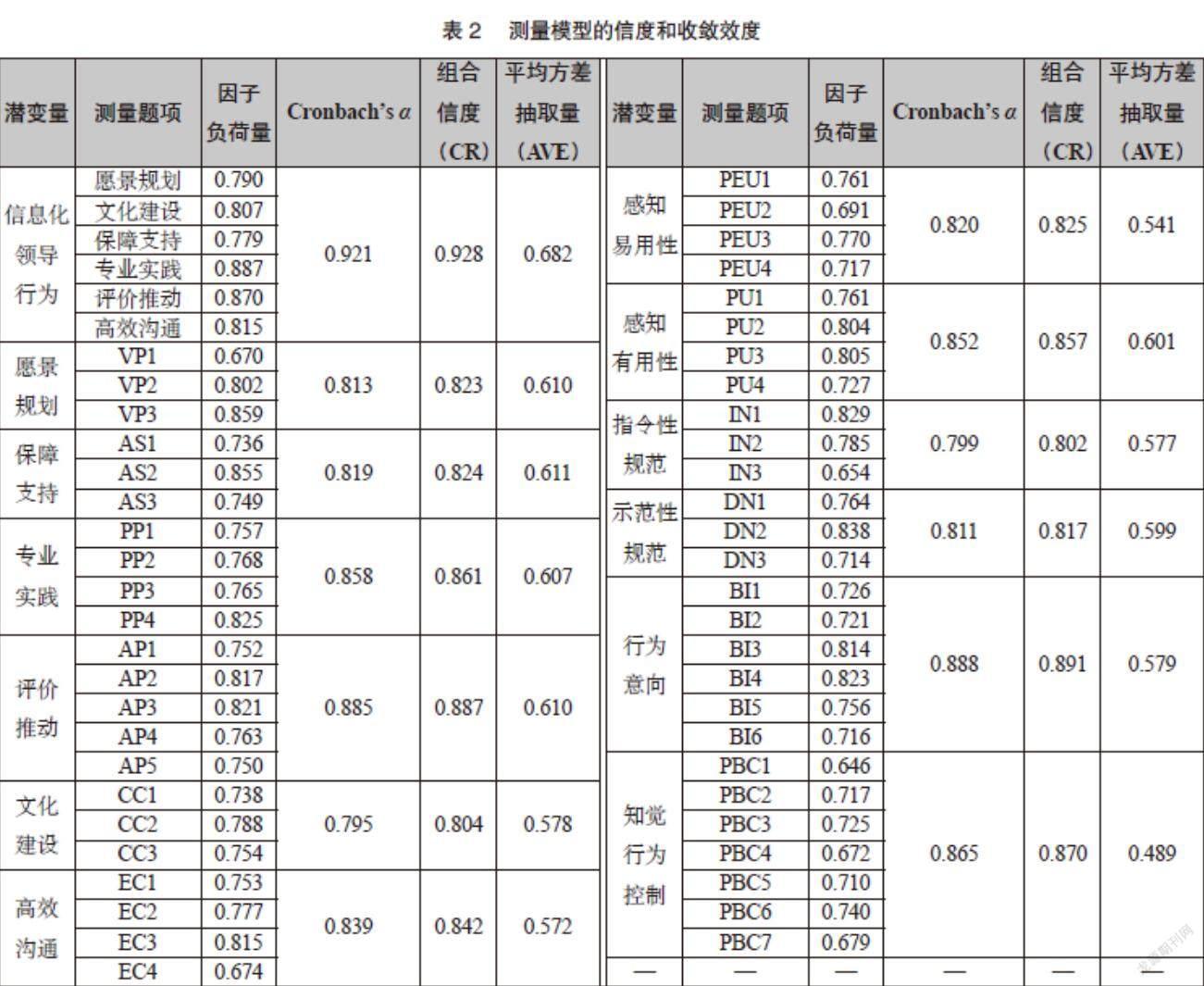

研究使用SPSS 24.0对问卷进行了信度检验。“中小学校长信息化领导行为量表”和“中小学校长信息化领导行为影响因素量表”两个量表所有维度的Cronbach’s α在0.795~0.921之间,均大于0.7,表明量表具有良好的信度。研究使用AMOS 24.0对研究预设模型进行了验证性因子分析。信息化领导行为二阶模型的构建严格遵守已有研究的二阶模型准则修正,在执行模型评估前先检验测量模型,如果发现测量模型适配度可以接受,再进行完整的模型评估。研究结果显示,所有测量题项因子负荷量介于0.646~0.887之间,均大于0.5,较为理想;组合信度(CR)在0.802~0.928之间,均大于0.7,表明内部一致性较好;平均方差抽取量(AVE)在0.489~0.682之间,自我效能感的值略低于0.5,但仍属可接受范围,其余均符合标准,具体如表2(见下页)所示。

为验证两个不同的维度在统计上是否有差异,研究对区分效度进行了检验。结果显示,研究中潜变量之间的相关系数都小于平均方差抽取量的平方根,表明测量模型的区别效度较好。

研究对测量模型拟合度进行了检验,模型拟合度指标系数如下:卡方自由度比(χ2/df)为1.997,小于3;渐进残差均方和平方根(RMSEA)为0.052,小于0.08;增值适配指数(IFI)、Tucker-Lewis指数(TLI)、比较拟合指数(CFI)均大于0.9,表明模型擬合度良好。

(二)假设检验

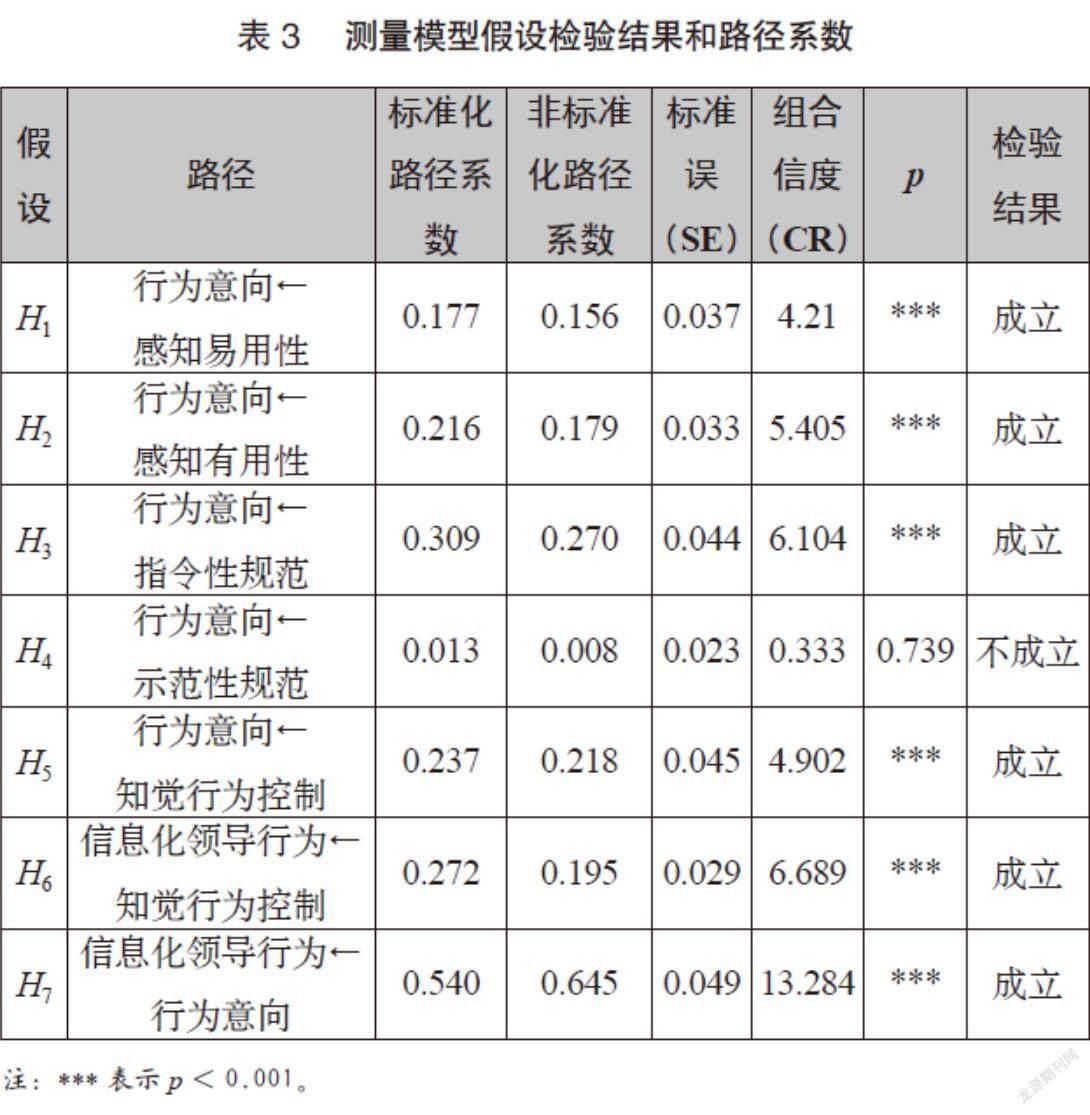

研究模型假设检验结果和路径系数如表3所示。研究结果表明,中小学校长信息化领导行为意向的方差解释率为47.1%,实际行为的方差解释率达到51.7%,表明该模型具有良好的预测效果。除假设H4(p=0.739>0.05)未得到验证,原假设H1、H2、H3、H5、H6、H7中变量标准化路径系数为正,且p值小于0.001,表明原假设成立,相关潜变量因果关系存在并显著。指令性规范对行为意向影响最大,其次是知觉行为控制,再次是感知有用性及感知易用性。

四、研究结论与讨论

由研究模型假设检验结果可知,中小学校长的行为态度、主观规范、知觉行为控制对其信息化领导行为意向均具有正向预测效应,行为意向的中介效应显著,知觉行为控制对信息化领导行为也有直接影响。

(一)行为态度对中小学校长信息化领导行为意向的影响

从行为态度的视角来看,感知易用性和感知有用性与中小学校长信息化领导行为意向显著正相关,感知有用性的直接效应作用大于感知易用性。

领导者的核心任务之一是理解当前正在发生的事情,并能够预测未来可能发生的事情,然后能够据此做出有效的决策。中小学校长只有具备了基本的信息技术知识与能力、意识到信息技术的有用性,才有可能做出合理的决策,进而吸引和影响其他人参与到学校信息化建设过程中来。这一研究结论与已有的研究结果相一致,例如有研究表明校长在感知层面对技术的难易程度、工作绩效提高程度的个人判断越准,决策推进学校信息化的意向就越大[16]。

(二)主观规范对中小学校长信息化领导行为意向的影响

研究发现,在所有的影响因素中,指令性规范即上级领导行政压力或期望是中小学校长信息化领导行为意向最有利的预测变量,而示范性规范对其并没有显著的正向预测效应。

這一研究发现与已有的实证研究发现存在差异。已有的实证研究认为主观规范通常是对行为意向影响力最弱的要素,且示范性规范对领导行为意向有正向影响[17]。究其原因,首先,中小学校长推进学校信息化发展时须与上级的政策和文件保持高度的一致。其次,为加快推进教育信息化发展的步伐,我国自上而下推行了“农远工程”“三通两平台”等一系列重大信息化项目,学校信息化建设与国家教育信息化发展保持同步节奏,因此我国中小学校长信息化领导行为深受指令性规范的影响。此外,示范性规范对中小学校长信息化领导行为没有显著正向预测效应的原因可能在于:教师、学生以及周边学校对中小学校长规范信念的影响属于一种自下而上的影响,而校长顺从该信念的动机较弱,所以产生的示范性压力较小,由此产生的示范性规范的影响有可能被其他因素所遮蔽,对我国中小学校长信息化领导行为的影响未能凸显出来。

(三)知觉行为控制对中小学校长信息化领导行为意向及其行为的影响

研究发现,知觉行为控制对中小学校长信息化领导行为意向及行为均有显著的正向预测效应。这一研究发现与已有的研究结果相吻合,校长的自我效能感对其信息化领导力有直接的影响[18],学校信息化软件资源的建设以及资金的支持力度与校长信息化领导行为息息相关。在面对学校信息化这一挑战性事业时,如果中小学校长掌握了充足的学校信息化建设资源以及一定的自主权限,同时又有较高的自我效能,那么中小学校长信息化领导行为意向会愈加强烈,信息化领导行为也就由此产生并得以维持。基于以上研究发现,本文提出以下优化路径。

首先,构建专业化、常态化中小学校长信息化领导力发展体系以改善其行为态度。在全球化、信息化双重挑战的背景下,优化中小学校长信息化领导行为、提高中小学校长信息化领导力的根本途径是持续学习。构建专业化、常态化中小学校长信息领导力发展体系,即在充分调研的基础上,考察中小学校长不同职业发展阶段的学习需求和信息化领导行为表现,为其终身学习进程中的各个阶段提供专业化、个性化、渐进的学习机会。具体实现路径如下:以培养中小学校长信息化领导力为目标进行顶层设计和统筹规划,为构建专业化、常态化校长信息领导力发展体系提供体制机制保障;以培养中小学校长信息意识为导向,创新混合式培训模式,提供个性化、情景化的学习机会;明确中小学校长信息化领导力发展需求,建设教育学、教育技术学、管理学、心理学、社会学等多学科融合的培训内容;建立多元评价方法与体系,关注中小学校长信息化领导行为的动态变化过程。

其次,加强政策引导、建设中小学校长发展共同体以强化其主观规范。加强政策引导是强化指令性规范的有力措施。此外,建设中小学校长发展共同体以强化示范性规范:一方面组建区域内中小学校长发展共同体,为中小学校长共建、共用、共享优质资源和经验提供平台;另一方面,充分发挥“互联网+”的优势,实现跨行业、跨国界的在线合作与交流。

最后,实施言语激励、适当放权、多元主体共建策略,多措并举以增强其知觉行为控制。第一,言语激励会对中小学校长的控制信念产生影响进而影响其知觉行为控制,尤其是来自上级领导的鼓励与肯定。第二,中小学是推进信息化教学实践与创新的主阵地,在学校信息化规划和实施、信息化人才引进与培养等方面,中小学校长应被赋予与之相关的更多的权利,让校长充分感知到对信息化改革的掌控力。第三,学校信息化不仅仅是学校内部的信息化,还是对传统教育系统整体性的结构变革,牵涉多方利益群体,需要调动包括政府、家长、企业以及合作学校等多元主体最大限度地参与到学校信息化建设中来。当中小学校长感知到充足的支持时,其知觉行为控制也会随之增强,甚至有可能直接激发信息化领导行为。

总的来说,研究所构建的中小学校长信息化行为模型以及影响因素模型,是对已有理论研究的有效补充;研究还为理解校长信息化领导行为影响因素提供了新的理论视角;研究所发现的中小学校长信息化领导行为的影响因素,为校长信息化领导行为的优化以及相关政策的制定提供了参考。然而,我们必须清醒地认识到,对人类行为的解释是一项复杂且艰巨的任务,对中小学校长信息化领导行为的探究亦如此。研究模型所包含的影响因素并不足以完全解释中小学校长信息化领导行为,校长的行为习惯、情绪、经验等因素也会对其产生直接的影响,未来的研究应进一步扩大预测因素,以加强模型的解释力。本文从态度行为关系的视角探究了中小学校长信息化领导行为影响因素,但是中小学校长的个人特质与领导情境对其信念、态度产生什么样的影响还需进一步深入探究。此外,研究数据通过自我报告式量表的方式获得,可能存在同源性偏差,未来应通过上级领导、教师、学生等多元渠道获得更为客观的数据。

参考文献

[1][16]STUART L H,MILLS A M,REMUS U.School Leaders,ICT Com-petence and Championing Innovations[J].Computers & Education,2009,53(3):733-741.

[2]YAN P C,CHUA Y P.Developing a Grounded Model for Educational Technology Leadership Practices[J].Egitim Ve Bilim-education and Science,2017,42(189):73-84.

[3]AFSHARI M,BAKAR K A,LUAN W S,et al.Factors Affecting the Transformational Leadership Role of Principals in Implementing ICT in Schools[J].Turkish Online Journal of Educational Technology,2012,11(4):164-176.

[4]BANO LU K,VANDERLINDE R,ETIN M.Investigation of Prin-cipals’Technology Leadership Profiles in the Context of Schools’ Learning Organization Culture and ICT Infrastructure:F@tih ProjectSchools vs the Others[J].Egitim Ve Bilim-education and Science,2016,41(188):83-98.

[5]王洪江,王清清.國内校长信息化领导力研究热点分析:基于词频分析和可视化共词网络图[J].教育信息技术,2020(Z1):85-89,103.

[6]孙祯祥.校长信息化领导力的构成与模型[J].现代远距离教育,2010(2):3-7.

[7]赵磊磊.校长信息化领导力的影响因素及培养路径[J].现代远距离教育,2017(1):44-50.

[8]苗建明,霍国庆.领导力五力模型研究[J].领导科学,2006(9):20-23.

[9]赵斌,栾虹,李新建,等.科技人员创新行为产生机理研究:基于计划行为理论[J].科学学研究,2013,31(2):286-297.

[10]段文婷,江光荣.计划行为理论述评[J].心理科学进展,2008(2):315-320.

[11][14]DAVIS F D,BAGOZZI R P,WARSHAW P R.User Acceptance of Computer Technology:A Comparison of Two Theoretical Models[J]. Managementence,1989,35(8):982-1003.

[12]黄攸立,刘张晴.基于TPB模型的个体商业行贿行为研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2010,12(6):27-30.

[13]CHANG I H,CHIN J M,HSU C M Teachers’Perceptions of the Dimensions and Implementation of Technology Leadership of Principals in Taiwanese Elementary Schools[J].Journal of Educational Technology & Society,2008,11(4):229-245.

[15]AJZEN I.Constructing a TPB Questionnaire Conceptual and Methodo-logical Considerations[EB/OL].[2020-06-14].https://pdfs.semantic-scholar.org/0574/b20bd58130dd5a961f1a2db10fd1fcbae95d.pdf.

[17]闫岩.计划行为理论的产生、发展和评述[J].国际新闻界,2014,36(7):113-129.

[18]王淑华,王以宁,张海,等.中小学校长领导风格对校长信息化领导力影响的研究:以变革型领导理论为视角[J].湖南师范大学教育科学学报,2020,19(2):105-112.

(责任编辑 孙志莉)

Research on the Influential Factors and Optimized Paths of Informatized Leadership Behavior of Primary and Secondary Schools Headmasters

ZHOU Fuyu,LIN Pandeng,LIANG Kaihua,HE Baoxun

(School of Education,Shaanxi Normal University,Xi’an,Shaanxi,China 710062)

Abstract: The leadership behavior of primary and secondary schools’ headmasters will have the most direct influence on the development of schools’ informatization.This research, based on the Theory of Planned Behavior, taking the easiness and usefulness of perception,directive and demonstration specification,and sensory-behavioral control as observation points,has constructed the model of influential factors of informatized leadership behavior of primary and secondary schools’ headmasters,and tested and verified such model through solid evidence.The research has found that behavioral intention and sensory-behavioral control have positive impact on the informatized leadership behavior of primary and secondary schools’ headmasters;directive specification of subjective specifications,namely,primary and secondary schools’ headmasters’ perception of pressure from higher-level administration,is the most favorable predictive variable of informatized leadership behavior.The second is sensory-behavioral control and the third is the sensational usefulness and easiness.But demonstration specification does not have obvious anticipation effect to the informatized leadership behavior intention of primary and secondary schools’ headmasters.Accordingly,this research has put forward the following optimized paths:construct specialized and normalized informatized leadership development system of primary and secondary schools’ headmasters to improve their behavior and attitude;enhance the policy guidance and establish development community of primary and secondary schools’ headmasters to enhance their subjective specification;implement strategies like speech motivation,appropriate devolution and joint development of multiple subjects to enhance their sensational-behavioral control.

Key words: primary and secondary schools’ headmasters;informatized leadership behavior;Theory of Planned Behavior;influential factor