不同密度秃杉林分直径结构及生长差异性分析

2021-01-13林东升

林东升

(连城邱家山国有林场,福建 龙岩 366200)

秃杉(Taiwaniaflousiana)属杉科台湾杉属高大常绿乔木,为第三纪古热带植物区系的孑遗植物,是我国特有的世界珍稀濒危树种,天然分布于我国湖北省西南部、贵州省东南部及云南省西部等地[1]。秃杉生长迅速、速生期长、病虫害少、材质优良、出材率高,具有很高的经济价值,是优良速生用材树种[2]和杉木采伐迹地的优良更新替代树种[1-5]。同时秃杉树体挺拔、树叶繁茂、树形优美,是优良的园林绿化树种[1-4]。我国南方各地自20世纪70年代末以来相继开展了该树种的引种试验及相关研究[1-10],表明秃杉具有广泛的生态适应性和引种潜力[6],能适应我国南方中、低山区[6-7]及丘陵山地[2]的气候和土壤条件,具有较高的生物量水平[1]。对于秃杉人工林直径结构研究除了云南腾冲[8-9]外,福建及其他引种区极少看见报道。本文以福建省连城邱家山国有林场19 a林龄未抚育间伐的秃杉人工林为对象,研究不同密度梯度下的林分直径结构规律与差异性,为秃杉速生丰产培育提供科学依据和技术支持。

1 试验地概况

试验地位于福建省连城邱家山国有林场大洋地管护站,面积9.5 hm2,地理位置东经116°54′,北纬25°42′。连城县属中亚热带海洋性季风气候,年平均气温19 ℃,年平均降雨量1 734.4 mm,年平均日照时数1 760.7 h,相对湿度78%,无霜期291 d。试验地前茬为天然松阔混交林采伐迹地;中山地貌,海拔660~720 m;长坡中下部,坡向北,坡度31°;山地红壤;主要植被为五节芒(Miscanthusfloridulus)、棕竹(Rhapisexcelsa)等;立地条件类型综合评定为Ⅱ类地。2001年秋冬季劈草、炼山、清杂、堆烧,挖明穴回表土,穴规格60 cm×40 cm×30 cm。2002年春季造林。造林后1~2 a每年抚育2次,第三年抚育3次。造林后至试验开展前,林分未进行抚育间伐。

2 研究方法

2.1 试验设计

试验采用随机区组设计,设3种密度,各重复3次。考虑到此前已经有秃杉高密度造林试验[4],本次造林密度设计时采用低密度,造林密度分别为1 736株/hm2、1 479株/hm2、1 275株/hm2,即种植株行距分别为2.4 m×2.4 m、2.6 m×2.6 m、2.8 m×2.8 m。单个小区顺山纵坡成长条块状,9个小区沿着水平方向随机排列。2011年,由于园林绿化需要,在1 736株/hm2,1 479株/ hm2两种密度林分中各随机选择一个重复,均匀保留株数975株/ hm2,挖出部分幼树,从而形成4个密度梯度、组内重复次数不等的秃杉低密度造林试验林分。

2.2 林分调查

2020年8月在福建省连城邱家山国有林场的造林密度试验林中开展林分调查,设置标准地9块,每块20 m×20 m。在标准地内进行每木检尺,测定胸径(D,cm)、树高(H,m)等测树因子,记录标准地基本地形因子。单株材积(V,m3)采用秃杉二元立木材积数学模型V=0.000 087D1.785H0.931计算[5]。

2.3 研究方法

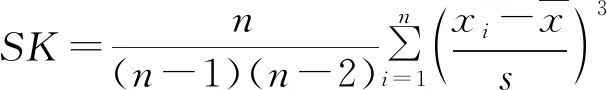

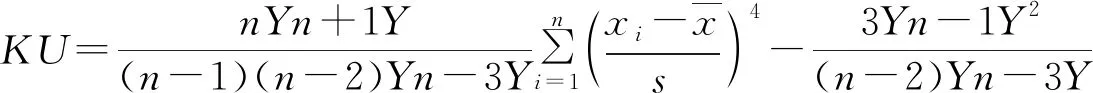

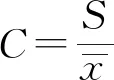

林分外业调查数据按高密度、中高密度、中低密度、低密度等四个密度梯度进行整理。高密度林分:设计密度1 736株/hm2,实际密度1 725株/hm2;中高密度林分:设计密度1 479株/hm2,实际密度1 508株/hm2;中低密度林分:设计密度1 275株/hm2,实际密度1 250株/hm2;低密度林分:设计密度975株/hm2,实际密度945株/hm2。胸径以2 cm距离划分径阶,分别统计各密度各径阶分布株数,计算各径阶分布的频数数据以及平方平均胸径(D)、算术平均胸径(d)、胸径标准差(S)、变动系数(C)、偏度系数(Sk)、峰度系数(KU),绘出株数径所分布图、株数累计频率随径阶变化曲线图,从而初步认识连城邱家山国有林场不同密度梯度下秃杉人工林的直径分布规律与差异性。

进行不同密度秃杉林分主要生长性状的差异性分析,按组内重复次数不等的单因素方差分析方法,对各个生长性状进行方差分析,以检验不同密度对秃杉林分生长影响的显著性。

3 结果与分析

3.1 不同密度秃杉人工林的直径结构分析

3.1.1 不同密度秃杉林分直径结构特征值的变化

秃杉林分胸径最大值(DMax)、最小值(DMin)、平方平均直径、算术平均直径均呈现随密度增大而减小的规律(表1)。这个结果符合生物学规律,也符合现实林分情况,体现了林分密度效应规律。

胸径标准差也呈现随林分密度增大而减小的规律,但不同密度林分之间的胸径变动系数在0.173 2~0.197 0,相差不大。一方面,秃杉人工林随着林分密度增大,其胸径的离散程度反而减小。不同密度秃杉林分的胸径极差值也验证了这个规律。低密度林分、中低密度林分、中高密度林分、高密度林分的胸径极差值分别为23.6 cm、20.4 cm、19.4 cm、17.7 cm。另一方面,胸径变动系数相差不大,说明林分密度对胸径离散程度的影响与胸径生长的密度效应基本同步。这是因为变动系数的大小不仅受胸径离散程度的影响,而且还受平均胸径大小的影响。

偏度系数是数据分布偏斜方向和程度的指标,是衡量数据分布对称程度的数字特征。偏度系数都是负值,随着密度增大大致呈现以0.1的级距等差递减的规律,说明直径分布数据整体向左偏,偏移程度随密度增大而越来越严重(表1)。这意味着本次试验中立地质量等级为Ⅱ类地的19 a林龄秃杉人工林,无论是低密度、中低密度、中高密度、高密度林分都是偏密的,随密度增加偏密程度越来越严重,各个密度秃杉林分都急需抚育间伐,以保证林木有合理的营养空间,促进秃杉林分生长。

峰度系数是描述数据分布形态陡缓程度的指标。随着密度增大,峰度系数大致以0.2的级距呈现等差递增的规律且都大于0,表示该秃杉林分的直径分布曲线与正态分布相比较更为陡峭,为尖顶峰,密度越大陡峭程度越大(表1)。

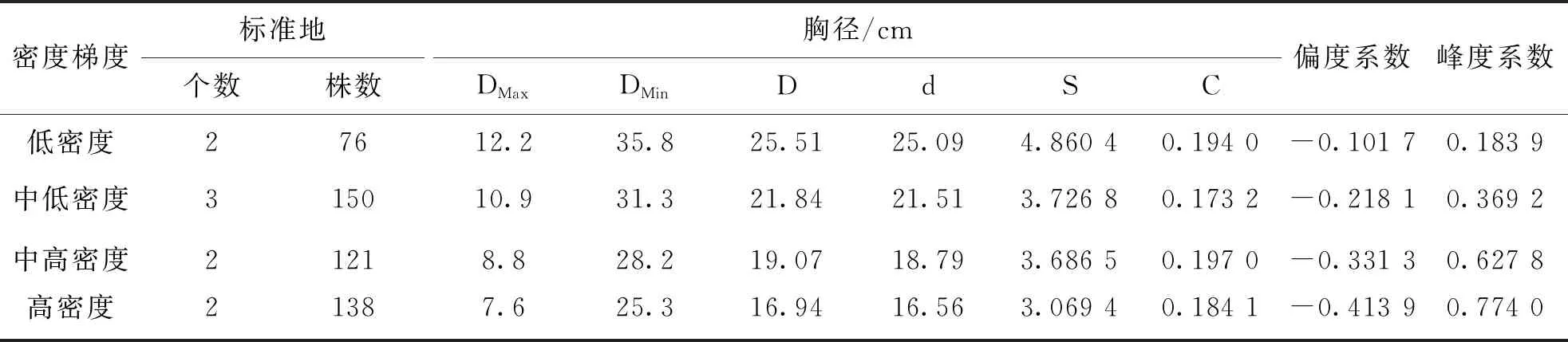

表1 不同密度秃杉林分直径结构特征值

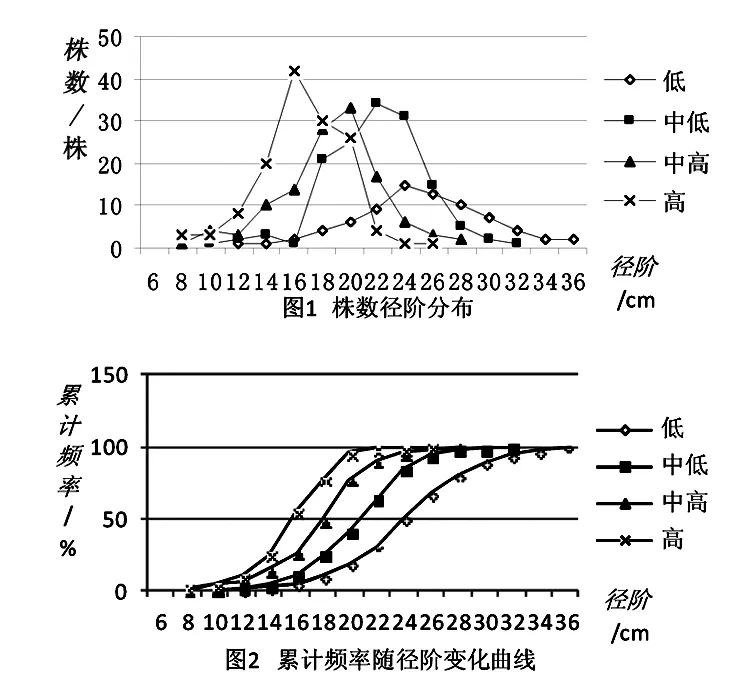

3.1.2 不同密度梯度下秃杉人工林径阶株数分布规律

不同密度秃杉人工林各个径阶株数分布随径阶的变化呈现先增后降的规律(图1);不同密度秃杉人工林累计频率随径阶的变化均呈现“S”曲线规律(图2)。不同密度各径阶株数分布有差异。低密度林分直径分布范围为12~36 cm径阶,跨13个径阶,峰点(株数分布最多的径阶)在24 cm径阶,峰值(株数分布最多的径阶所占比重)为19.7%;中低密度林分直径分布在10~32 cm径阶,径阶跨度12个,峰点在22 cm径阶,峰值为22.7%;中高密度林分直径分布范围8~28 cm径阶,径阶跨度11个,峰点在20 cm径阶,峰值为27.3%;高密度林分直径分布范围8~26 cm径阶,径阶跨度10个,峰点在16 cm径阶,峰值为30.4%。由此看出,随着秃杉林分密度增大,小径阶比例增多,大径阶比例减少,径阶跨度减少,峰点前移,峰值增大。这个结果与王树梅等[11]对山东崂山林场赤松林的研究结果相同。

3.2 不同密度秃杉人工林生长差异分析

3.2.1 不同密度秃杉人工林胸径生长差异性分析

秃杉人工林胸径生长量在不同密度梯度下有很大的差异。林分平均胸径与林分密度呈现明显负相关,即平均胸径随林分密度增大而减小,胸径的增大幅度与密度的减小幅度基本同步。低密度林分、中低密度林分、中高密度林分胸径平均值分别为25.09 cm、21.51 cm、18.79 cm,分别比高密度林分的16.56 cm大51.5%、29.9%、13.5%。方差分析结果显示,F=55.755 9,远大于临界值F0.01(3,5)=12.1,剩余均方为0.489 9,表明密度对秃杉人工林平均胸径的影响达极显著水平,说明秃杉人工林胸径生长对林分密度反应非常敏感。

3.2.2 不同密度梯度下秃杉人工林树高生长的差异性分析

不同密度秃杉人工林树高生长量差异较大。林分平均树高与林分密度呈现明显负相关,即平均树高随林分密度增大而降低。低密度林分、中低密度林分、中高密度林分树高平均值分别为14.80 m、14.52 m、12.10 m,分别比高密度林分的11.46 m大29.1%、26.7%、5.6%。密度对树高生长的影响与胸径相比,其影响程度远远小于胸径,而且其规律性也较差。方差分析结果表明,F=8.151 2,高于临界值,剩余均方为0.779 7,表明密度对秃杉人工林平均树高的影响达显著水平。

密度对树高的影响较为复杂,不同树种、不同地点、不同立地、不同经营措施的试验结果以及不同年龄的调查结果不尽相同[13]。一般来说,在一定范围内不同密度引起林分平均树高的差异不会太明显[13]。本次试验结果为密度对19 a林龄秃杉人工林平均树高影响显著,这个结果与一般性规律不同,也与谢文雷[4]对11 a 林龄秃杉试验林调查研究结果不同,但与李金亮等[10]对高黎贡山秃杉林的研究结果相同。这可能与低密度造林且没有抚育间伐有关。从1 275株/hm2到1 736株/hm2的造林密度,相比常规杉类造林而言都是低密度造林,这种林分郁闭较迟,幼林阶段对阳光的竞争不激烈,但林分郁闭后,没有抚育间伐导致随着林龄的增长林分郁闭时间拉长,林分长时间处于激烈竞争状态,生长空间不足造成生长受阻,导致较密的林分不能达到应有的高度[13]。

3.2.3 不同密度梯度下秃杉人工林单株材积的差异性分析

单株材积与胸径、树高呈函数关系。由于秃杉人工林平均胸径、平均树高都随林分密度增大而降低,因此秃杉平均单株材积也随林分密度增大而减小,且减幅更大,差距更悬殊。单株材积平均值在低密度林分为0.336 6 m3;中低密度林分为0.251 2 m3;中高密度林分为0.166 6 m3,分别比高密度林分的0.126 4 m3大166.3%、83.1%、51.1%。方差分析结果显示,F=29.666 7,远大于临界值,剩余均方仅为0.000 6,表明密度对秃杉人工林平均单株材积的影响达极显著水平。

3.2.4 不同密度梯度下秃杉人工林单位面积蓄积量的差异性分析

单位面积蓄积量是林分平均单株材积与林分密度的乘积,这两个因子互为消长。从本次调查结果看,单位面积蓄积量随密度增大而减少。单位面积蓄积量在低密度林分为318.11 m3/hm2;中低密度林分为314.04 m3/hm2;中高密度林分为251.23 m3/hm2,分别比高密度林分的218.04 m3/hm2大45.7%、44.0%、15.2%。方差分析结果F=7.426 5,高于临界值,剩余均方1.160 1,表明密度对秃杉人工林单位面积蓄积量的影响达显著水平。

4 小结与讨论

不同造林密度且未抚育间伐的19 a林龄秃杉林分,偏度系数都是负值,说明几种不同密度的林分全部偏密;随着密度增大,偏度系数大致以0.1的级距呈现规律性的等差递减,偏密程度越来越严重。不同密度林分的直径分布曲线都为尖顶峰,且随着密度增大,峰度系数大致以0.2的级距呈现规律性的等差递增,陡峭程度越来越严重。秃杉人工林径阶株数分布规律表现为随着林分密度增大,小径阶株数占比增多,大径阶占比减少,径阶跨度减小,峰点前移,峰值增大。

造林密度对秃杉人工林生长有很大影响,对平均胸径、平均单株材积的影响极显著;对平均树高、单位面积蓄积量的影响显著。本试验中,以945株/hm2的林分上述各项指标最好,并随密度增大依次递减,说明对单位面积蓄积量起主导作用的是单株材积因子,即在立地条件较好的林地上开展稀植造林是可行的。

谢文雷[4]对造林密度1 667~10 000株/hm2的6个密度梯度的11 a林龄秃杉林进行调查分析和抚育间伐试验,认为稀植有利于促进胸径、冠幅、树高生长,但为了充分利用林地及提高单位面产量,初植密度以1 667~2 500株/hm2为宜,首次抚育间伐时间以6 a为佳。

李金亮等[10]对高黎贡山秃杉人工林进行林分密度与生长关系的研究,结果显示,林分密度与平均胸径、平均树高都有0.01水平的负相关;密度大于1 500株/hm2以后,胸径的变化幅度相对较小,要达到大径材培育,密度应控制在1 000株/hm2以内。

综合上述研究结果,做到既充分利用林地及其空间又提高林分蓄积量,适当的稀植造林是可行的,尤其在交通不便、小径材销路不畅的边远山区。稀植造林也要做好林分密度管理工作。根据谢文雷[4]、李金亮[10]、陈建新[7]等人的研究结果,结合本次秃杉稀植造林实践,在较好立地上秃杉的造林初植密度以1 500~1 800株/hm2为宜,8~10 a林龄时开展首次抚育间伐,伐后密度控制在1 050~1 250株/hm2左右;12~15 a林龄左右进行第二次抚育间伐,大径材培育的保留密度应控制在750~900株/hm2左右。