俄藏黑水城西夏唐卡《摩利支天》供养人解读

2021-01-13朱淑娥

□朱淑娥

俄藏黑水城西夏艺术品中佛教题材居多,供养人画像作为佛教绘画题材的组成部分,是西夏时期社会发展状况及西夏社会价值观的真实体现。目前资料上看到的俄藏黑水城西夏艺术品中供养人有30多身,从画像可大约判断供养人有帝王、贵族、妇女、儿童、僧侣、平民等。

目前学界对西夏供养人的研究,主要集中在石窟方面,刘玉权对榆林窟第29窟营建时间和功德主做了深入考察;张先堂对西夏供养人做了集中专题研究,探讨了西夏时期瓜州军政官员营建佛教石窟的重要现象;沙武田在《西夏时期莫高窟的营建——以供养人画像缺席现象为中心》一文提出西夏后期石窟中供养人的缺失成为西夏石窟艺术的一个特征,表明瓜沙地区在面对全新的藏传图像时出现的不一样的文化认同和心理选择。对黑水城艺术品供养人的研究上,国外以萨玛秀克为代表,在《西夏绘画中供养人的含义和功能》一文中对西夏绘画中供养人的功能进行了基本解读、考证和阐释,从供养人在画面中的位置、世俗人物佛教僧人、手势和人物的性质、在场僧人、执行宗教仪式的祭祀工具五个标准来判断供养人的意义和功能。国内对黑水城艺术品供养人的研究主要以供养人服饰为主,如任怀晟在《西夏僧人服饰谫论》中对西夏僧人服饰进行考证,而对于俄藏黑水城艺术品中供养人专题性研究则涉猎较少。因此,本文以唐卡《摩利支天》(图1)为例,对西夏供养进行专题性分析论证。

《摩利支天》,绢本彩绘唐卡,80 厘米×53 厘米(原作裱装130 厘米×64 厘米),现藏圣彼得堡冬宫博物馆。其绘制精美,表现技法娴熟,整幅画面以红、白两色为主色,呈暖色调。画面布局如下:摩利支天位于画面正中,双脚踩于云端上,左右两下角有三位供养人,正下面是有石头的风景,石头垒成小山状,山石两边零星的花草,画面人物布局延续传统,供养人布局沿袭传统,位于画面底部。与西夏人比较崇尚白色和红色有关,三位供养人着装色系基本相同,着红色上装、白色下装。唐卡在西夏社会文化中占据重要地位,“西藏唐卡进入西夏的时间可能很早,但西夏人将这种艺术形式转化为自己的一种绘画样式并能够熟练应用,则是在12世纪初叶以后”[1]。从其表现风格看,这幅唐卡有明显的汉、藏风格,从作品的绘画技法可以初步断定作品年代为12世纪初—13世纪。

图1 :《摩利支天》(原图来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图122)

一、关于供养人身份问题的探讨

关于《摩利支天》中供养人,萨玛秀克这样描述,“下面是风景画,右角一僧人执香炉做法事。左角一妇女,着褐色左开襟的衣服,中原式的发型,双手合十,执一枝花,旁边一小孩双手举向菩萨以求保佑。这母子是唐卡和法事的供养人”[2]。也有学者认为“其中有小孩及父母的图像”[3]。两位学者对供养人的身份关系有不同的见解,以下就供养人身份进行分析解读。

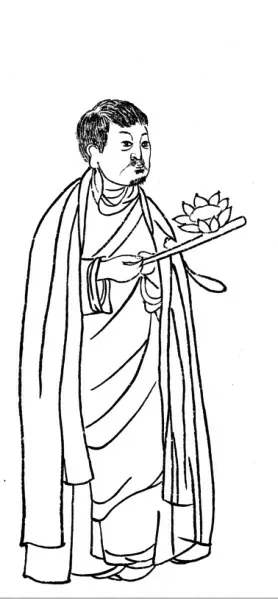

分析供养人画像,男供养人(图2)面部方正,鼻梁高挺,蓄有胡须,身披白色缦衣,着红色僧衣,偏露右肩衣,手持红色香炉,可以断定是蓄须发的胡僧。右边女供养人(图3)身着长袍,梳高髻;小孩秃发,留小辫,二人大概是母子关系。在西夏唐卡中供养人类型较多,其中“无论是绘画还是宗教仪式中的供养人都有一个共同的中间人来执行宗教仪式”[4],很明显,右边男供养僧人的作用是引导母子来做法事。由此,笔者认为这幅唐卡中所绘供养人并非一家三口,而是僧人引导母子在做法事。

“唐古特人的文化,同任何一个民族的文化一样,有着自己独特的根……它已经是在汉族文化和藏族文化的强烈影响下作为佛教文化形成起来的。关于这一点也许还可以争论,但是西夏文化已经不单纯是作为唐古特人的文化,而是……在临近各个国家和民族文化的影响下形成起来的,同时它也不同于藏族文化,或者甚至于蒙古族的文化,而直接附属于远东地区的文化。”[5]这些民族文化融合的特征在供养人身上很直观地反映了出来。

图2 :男供养人线描(注:本文中线描图均为本文作者所绘,下同。原图来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图122)

图3 :女供养人及小孩线描(原图来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图122)

从供养人头饰上比对,也可以看出西夏文化的多元共融性。元人马祖常《河西歌》中描述到“贺兰山下河西地,女郎十八梳高髻,茜草染衣光如霞,却召翟县做夫婿”[6],西夏女子发式多为高髻,《摩利支天》中女供养人梳高髻,发髻边簪花。同时期,“宋代妇女发式多承晚唐五代遗风,亦以高髻为尚”[7]。宋代妇女高髻(图4)形式多样,其中“同心髻形制较为简便,一般是将头发挽至头顶,然后拢编成一个发髻即可,发髻具有一定的高度。发髻的造型设计得相当简洁,线条柔和优美,易体现出女性的温婉飘逸、淡然若素之态”[8]。从图中看,女供养人(图3)的发髻和宋代妇女的同心髻颇为相似,都是在头顶编一个发髻。“克孜尔壁画中的回鹘妇女也留这种发式,吐蕃人的顶髻也是这种发式,可见西夏人在发式上,既有北方民族习俗特点,也吸收了中原、回鹘、吐蕃民族发式的特点。”[9]在俄藏黑水城艺术品中,类似的还有《咕噜咕咧佛母》X-2386(图5),绢本彩绘唐卡中左下角两个跪着的妇人,佛事的供养人,由于画面已模糊,这两位妇人的着装不是非常清晰,但从发式上依稀可以看出也梳高髻。《不动明王》X-2375(图6),麻布彩绘唐卡右下角一男一女供养人,女性发型依稀可见也为高髻。

图4 :宋代妇女发式(图片来自沈从文《中国古代服饰研究》,上海书店出版社,2018年,第331页)

图5 :《咕噜咕咧佛母》供养人线描(原图来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图168)

图6 :《不动明王》供养人线描(原图来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图159)

从以上分析可知女供养人的发式,是在中原、回鹘、吐蕃女性发式影响下形成的西夏妇女特有的一种发型,或许因为这种发型很适合西夏贵族妇女戴桃形头冠而颇为流行。

史金波先生认为“西夏平民女子及侍女也大都梳高髻,但髻上无任何饰物,有的仅簪一朵花,如黑水城出土《摩利支图》右下角即如此”[10]。史先生认为此女供养人为平民女子。那么这个女供养人身份是否就是平民呢?下面从其服饰来分析。

西夏人对于服饰颜色有明确的规定:“文资则幞头、靴笏、紫衣、绯衣;武职则冠金帖起云镂冠、银帖间金镂冠、黑漆冠,衣紫旋襕、金涂银束带,垂蹀躞,佩解结锥、短刀弓矢韣。马乘鲵皮鞍,垂红缨,打跨钹拂。便服则紫皂地绣盘球子花旋襕,束带。民庶青绿,以别贵贱。”[11]167据此可知,西夏时服色中贵紫、绯,贱青、绿,《摩利支天》中女供养人着红褐色窄袖长袍,小孩也身穿红色上衣,可见女供养人和小孩身份尊贵。此外,“西夏人极爱用金……制作金线用来制造面料或盘绣衣纹……袍服上金线织绣的各种纹饰,华贵、高雅”[12]72,《天盛改旧新定律令》第七《敕禁门》中指出:“全国内诸人镏金、绣金线等朝廷杂物以外,一人许节亲主、夫人、女、媳,宰相本人、夫人,及经略、内宫骑马、驸马妻子等穿,不允此外人穿。”[13]283《摩利支天》女供养人长袍上绣金色团花花纹,小孩红色上衣也绣有金色花纹。由此可以判断出,此供养人身份并非平民女子,因为只有贵族才可以穿绣有金色花纹的衣服。

另,在《天盛改旧新定律令》第七《敕禁门》中提到“其中冠‘缅木’者,次等司承旨、中等司正以上嫡妻子、女、媳等冠戴,此外不允冠戴”[13]283,说明只有身份地位较高的妇人才可以带头冠,此女供养人不戴头冠,地位并不是很高。“嫡”为宗法制度下指家庭的正支(跟“庶”相对),从上面的文献可以看出只有嫡妻才可以戴冠,那此女供养人不戴头冠,或许是贵族家的“庶”妻子。

此外,孩童着红色短袄,短袄上绣有和其母亲同样的金色团花花纹,下身穿白色黑花长裤,西夏人尚白色,由此也可判断其为贵族家庭的孩子。笔者认为《摩利支天》中供养人母子身份应为贵族。

二、画面中石头的宗教含义

《摩利支天》画面底部是有石头的风景画(图7),供养人置于风景画两侧。画面正中,以墨线勾勒的几块石头垒成小山,并施以简单的皴擦,两侧以没骨形式表现了零散小花草。在小山两侧有单块的石头和零散的花草,表现形式同前,中间的石头联系着两侧站立的供养人,从画面布局看,石头在此唐卡中属于重要的组成部分,到底石头只是景色的一部分还是另有含意呢?

图7 :《摩利支天》下面石头线描(原图来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图122)

《圣立义海研究》提出“从已发表的文献资料判断,大石可兰石可能是苍天和大地的来源……至高无上的神圣的嚜山。当天和地尚未形成时,神圣的可兰石就已长成,后来就成为嚜山。有意思的是,在佛经手稿的书尾题署中提到的唐古特人中,竟也有姓‘嚜山’的人”[5]5。石头在西夏人观念中是万物根源,在西夏人的宗教信仰中占有很重要的地位。

在唐古特人神话中,认为在原始的空虚(混沌)中生出来一个具有生育能力的石头,石头生出来山,山具有生长壮大的能力,山的顶峰由神仙居住。石头生出了阴极和阳极,随后有了空气、风、鸟以及宇宙开端的英雄。

“除了神圣的可兰石之外,在《圣立义海》中还提到另一块神圣的屈石,它也具有生育的特性,因为人们在七月里向它奉献祭物,来表示对父母的爱……国内举行盛典:国君、官员和百姓们满怀孝悌之情,在屈石前摆满祭品,深深忏悔。”[5]6在《摩利支天》中石头位于画面正中,两侧的供养人面向石头,说明石头在这里是被膜拜的,由此,笔者认为《摩利支天》中所绘石头有可能是《圣立义海》中提到的屈石。屈石在西夏人的意识当中是神圣的,画于唐卡中,有其深远的意义。

藏传佛教中,“摩利支天的地位与菩萨相等,保护信徒远离各种危险——饥饿、疾病、战争、死亡和恶魔,是她最重要的功能之一”,“从宋代开始,摩利支天的诸多功能中有一项逐渐突出,这就是护人于兵革的功能”。[14]西夏人笃信佛教,佛教是他们的精神寄托,对父母的祈福也自然就寄托在了摩利支天身上。《摩利支天》这幅唐卡“它显然是依照订购而制作的;订购它的一对夫妇在左下角落,面貌极似肖像画的人物。此唐卡显然是为祈求远离疾病和恶魔而制作的”[3]。同时,《摩利支天》画面中的石头有可能暗含着对父母的祈福,僧人引导母子为其父母亲祈求庇护。

西夏人遵守以“孝”为核心的亲属关系,诸种亲属关系中,父母与子女的关系尤为重要,在《圣立义海》中提出,“父者,生子本根,教令长身得安。母者成身,坚养育。其恩如大宝,如天高,子勤孝回报”[5]41。反映了当时西夏以“孝”为大的社会价值观。在崇尚佛教的观念下,西夏人“子勤孝回报”的最好方式就是以供奉的形式为父母尽孝,祈求神灵保佑父母远离疾病和恶魔。因此,《摩利天枝》中的石头,聪明的西夏人赋予了它神圣的含义,借以对它的膜拜而寄予对父母深深的爱。

三、供养人的艺术表现

(一)肖像画的写实风格

“五代时期的曹氏画院遗留的大量画家,也应对西夏绘画发生影响。”[15]170曹氏画院的主旨为弘扬佛教,在供养人像的表现上“画像内容已超出崇拜佛释的本意,而带有家庙宗祠的意味”[16]23,曹氏画院在敦煌莫高窟留下的作品很多,以莫高窟98窟为代表的曹议金功德窟,里面的供养人画像约290多身,供养人画像肖像画特征明显,西夏继曹氏占领河西走廊一带,曹氏画院的这种写实风格,对西夏绘画中佛教美术的影响较大。

与西夏同时期的宋代,人物画进入了写实期,“宋代图像和写貌绘画的制作,完全踵继唐代形势发展,而呈现写貌超前图像兴盛的趋势”[17]164。宋代写实风格的流行,也影响着西夏。当时,“西夏人以国君为模特,造像置于孔庙。可见写实传统由来已久”[6]184。

俄藏黑水城西夏艺术品中供养人画像较多,其真实地反映出西夏绘画艺术写貌的写实性风格,这些供养人画像大多刻画深入,表现精细入微,民族特征较强,这种民族绘画传统技法,塑造了各时代善男信女外貌的类型美,表现了虔诚供养、消灾祈福这一“共同的内在精神,特别在姿态动作,五官表情‘寂默一心,定睛出神’上,树立了延续千年的供养人这一独特的肖像画的典型”[18]。

《摩利支天》中的男女供养人神情肃穆、谦恭,面容刻画生动,“人物面部丰满而微长,鼻梁较高,与史料记西夏人面部特征‘圆面高准’正相符合”[19]146。男供养人脸型方正、短发、高鼻梁、眼睛较大,留有短胡须,具有北方游牧民族的特征。其身披白色缦衣,着红色僧衣,偏露右肩衣,手持莲花香炉。女供养人面部有明显唐古特人的特征,大鼻子、宽下巴和椭圆形的脸,梳高髻,簪花。身穿红褐色绣金色团花花纹长袍,左掩襟,内穿白色衬裙,黑色翘头鞋履。孩童的刻画也是甚为精准,西夏孩童的特征尽展眼前,椭圆型的脸,鼻梁高挺,大眼,秃发,后梳小辫。身穿红色小褂,衣襟敞开,下身穿白底黑花长裤,小手丰腴,神态聪慧。三位供养人画像刻画惟妙惟肖,神态各异,人物造型严谨,代表了西夏时期不同身份、不同年龄人的普遍特征。

在俄藏黑水城艺术品中多身供养人,肖像画特征都很明显,如《阿弥陀佛头圣》绢本彩绘(图8)中,右下角的男女供养人,人物五官塑造精致,女供养人身着红色长袍,头戴红色桃形头冠,脚穿黑履。面部表情肃穆谦卑,面色红润,脸部有明显的“妆靥”。在《普贤菩萨与供养人》X2435(图9),佛座前方两位女供养人,穿红色缀金色或白色碎花的唐古特服装,左掩襟。唐古特式发型,结很高的发髻,用透明丝绸包裹……她们的年龄不同,也许是婆媳或母女。 前面的年长一些,榜题是“ 白氏桃花”,年轻妇女的榜题是“新妇高氏引见香”。菩萨和官员以及两妇人的人类学脸型都是唐古特的:大鼻子、宽下巴和椭圆形的脸。这些供养人画像,都充分表现出西夏时期人物画的肖像化写实性风格。

图8 :《阿弥陀佛头圣》(局部)(图片来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图12)

图9 :《普贤菩萨与供养人》(局部)(图片来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图30)

(二)风俗画的表现风格

风俗画在宋时颇为流行,市井生活成为画家的表现对象,两宋“由画院开始的风俗画创作,在其发展过程中,也逐步由城镇扩展向乡村,有大景象渗透向小情节”[15]154,“五代至宋元时期,世俗的人物画则沿着张萱、周昉开创的绮罗人物演进,作风更加细密精丽,刻画人物的内心世界更加精妙入微”[20]173。这种风俗画的表现风格对西夏绘画影响深远。

在《摩利支天》中,供养人表现风格有明显的宋风俗画的特征,左下角小孩双手做合十状,回首顾盼,在母子身后是写意的小风景,有石头和零散的路边小花,母亲手中所拿的供物正是路边采摘的花束,母子和僧人之间以风景为联系。神圣的唐卡是用来供奉的宗教绘画,但在《摩利支天》中小孩动态的表现,生活气息浓厚。不同于供养人虔诚的神态,孩童回头看着母亲,头上的小辫随之飞动,双脚分开站立,表现出母子在路边的生活场景,浓浓的生活气息,和路边石头小景相配,风俗画风格彰显无遗。此种画法明显受宋代文人风俗画影响,“南宋画院画家所描绘的民间风俗,要是民间生活和劳动场景,被称为‘田家风俗’”[15]159。《摩利支天》中供养人表现了西夏人供奉时的生活场景。

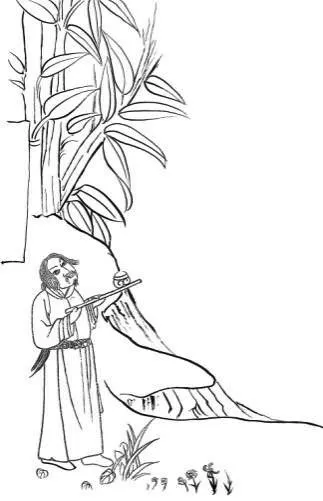

在俄藏黑水城艺术品中,类似风格的还有《月孛》X2454(图10),麻布彩绘,右下角男性供养人,身后以高耸的竹子为风景,画面下面绘有花草,以小写意形式表现。“此画用西夏文字题的榜题,解释为:好心者叶,即供养人叶氏(或耶氏)。”[2]236作品中石块勾勒较为随意,但也不缺少皴擦点染,花卉用寥寥数笔,表现出了生机勃勃的小场景,极富有生活气息。说明宋代风俗画对西夏绘画的影响较大,由此也反映出此时期西夏佛教的进一步世俗化。

图10 :《月孛》(局部)线描(原图来源于《俄藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2012年,图51)

四、结 论

从以上讨论可知《摩利支天》中供养人是西夏贵族妇女带领孩子在胡僧引导下为父母祈求远离疾病和恶魔的。供养人肖像画和风俗画艺术风格的表现,反映了西夏佛教的世俗化与功利化。“西夏社会的特征导致了西夏佛教一个显著的特点,那就是极强的实践性和高度的包容性。”[1]《摩利支天》正体现了西夏佛教文化的包容性。黑水城艺术品中供养人画像具有丰富的历时性,受到当时西夏社会历史的变迁、民众宗教信仰的演变和绘画艺术表现形式变化等多种因素影响,使得西夏时期的供养人画像在历史上不同的时期呈现出不同的时代特征。“西夏艺术在汉地河陇绘画风格为主体和多种艺术风格成分融合的结果。除了藏传绘画风格外,尚有回鹘风格和其他中亚风格成分。”[1]从供养人画像中可以看到西夏社会文化在特定的时期受吐蕃、汉文化的影响,形成了民族共融的社会文化,这种多种文化的交融,使得西夏艺术展现出其独特的魅力。