秩序的撤退

——以塞西尔•巴尔蒙德为例

2021-01-13水雁飞

水雁飞

SHUI Yanfei

直造建筑事务所

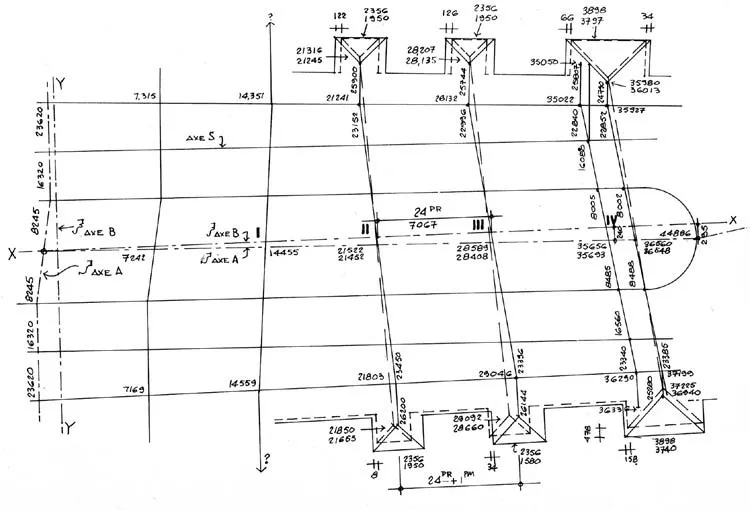

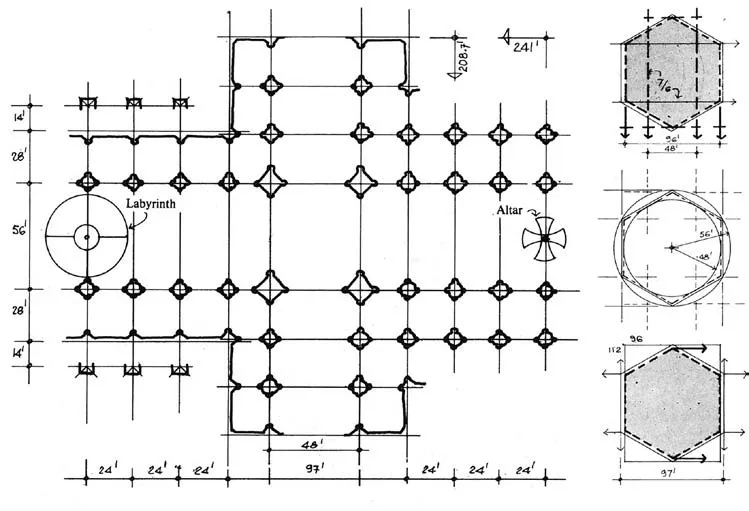

最初引发我对结构的兴趣,源于阅读了约翰•詹姆斯(John James)对夏尔特尔大教堂的研究。书中通过对大教堂结构以及石匠所用标记的特定图案的细致检查,詹姆斯证明了夏尔特尔是在不同时期由不同工匠分段、流动地连续建造的可能。与传统认为的教堂是垂直性建造的想象截然相反,夏尔特尔教堂的整体结构,包括中堂、转经堂和唱诗区,都是被水平向地统一规划和建造的。有趣的是,在夏尔特尔教堂上百年的建造过程中,误差导致它的笛卡尔坐标系并非精准(图1)。这时几何成为了协调持续建造的工具,它并不像现代数学那样能够提供一种笼统的、普世的规则,而是随着具体的情景发生变动,是一种局部与整体的媒介。我们可以看到局部六边形柱子的变异如何衔接整体的变形,但在整体上又维系了一种连续性(图2)。

哥特几何在建造中作为一种协调媒介,一直持续到巴洛克时期。虽然文艺复兴时期现代科学的出现带来了认知世界全新的真理标准,然而,建立在宇宙学和本体论基础上的传统框架却依然有效——这就意味着学者、艺术家和建筑师都需要面对如何维系数学化再现(Mathematic Representation)和传统框架之间的连续。瓜里诺•瓜里尼(Guarino Guarini)在都灵圣裹尸布礼拜堂中用六边形几何渐变堆叠构成的穹顶,在可见世界中创造了神圣的照亮(Divine Illumination)(图3),从而创造了有形与无形、有限与无限、数学科学与传统象征之间的对话。数学,在这里成为弥合技术与艺术分裂的可操作性手段。

建筑与数学之间新的关系建立于17世纪,那时传统象征性的再现与新工具式的再现开始分离。在那个时期(17世纪末—18世纪初),原本一直与建筑思想相结合的数学“再现”,被自然科学中新的发展赶上。不久之后,原有的方法与新的工具融为一体。新的建筑材料、结构技术、设备与施工方法的出现,使建筑的发展有了新的可能性。建筑高度和跨度的局限被突破了,在平面和空间上的设计更自由了。于是在18世纪可以看到,工程学校的建立开始与传统的建筑院校形成竞争。工程师似乎更能适应这些新技术的运用,如用钢铁作为建筑结构的主要材料,其中最大胆的尝试是在1796年由工程师托马斯•威尔逊(Thomas Wilson)设计的跨度72m的桑德兰单跨拱桥(Sunderland Bridge)(图4)。

1 夏尔特尔教堂平面图

2 夏尔特尔教堂的六边形几何及部分重要平面图

3 都灵圣裹尸布礼拜堂

4 桑德兰单跨拱桥原型

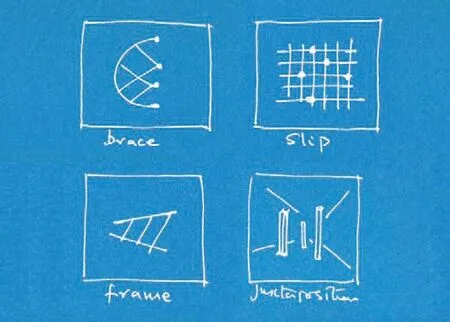

5 巴尔蒙德绘制的鹿特丹美术馆的结构策略草图

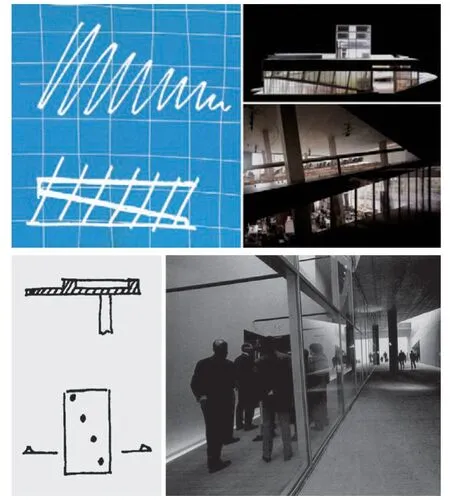

6 鹿特丹美术馆入口的三种柱子

因此,在科技推动下,建筑与新的工具化思维之间新的关系,决定了建筑与结构的分离。由于建筑师较少认知到结构给空间所带来的可能性,缺乏与工程师广泛而真诚合作的建筑师越来越无力涉及结构,而结构师也离开了前沿的思考。建筑逐渐丧失了创造力,被迫牺牲了建筑学中不满足技术标准的方面,予以代替的是个人的经验和视野,或者是沉默地接受一种工具化的操作。如果试图弥合这种分裂,我想也许既不是一种科技与技术联袂的结构表现主义,也非对细部和节点无节制的高技派,更不是建筑师个人对一种秩序想象的象征意味的表达。我们需要的是对已经呆板僵化的传统笛卡尔坐标系的挑战甚至颠覆,一种建筑与结构更边缘性的合作与碰撞。塞西尔•巴尔蒙德(Cecil Balmond)正是这样的杰出代表,在他与众多建筑师的合作中,我们似乎看到两个领域开始了积极的对话,也带来了两个领域中创造的自由。他所扮演的边缘性角色,引导工程界步入“一个更试验性、情绪化的领域”[1]。

巴尔蒙德从不刻意区分建筑与工程,他感兴趣的是介入设计过程的方式。正如他的草图所展示的(图5),这种介入常常是在建筑过程中最为本质的时刻出现的。巴尔蒙德在不同项目中的身份一直处于微妙的变化,尤其是在与库哈斯的合作中,结构工程与建筑学两个领域的想法能够相互催化并获得相对独立的呈现。库哈斯的概念往往避免考虑结构的合理性,而在于捕捉当下与时代对应的非确定性(Uncertainty),而这些非确定性恰好成为巴尔蒙德尝试突破传统结构认识的机会。通过滑移、错位、倾斜、并置等简单的动作,毫不费力地就能产生生动的效果,结构的表现性可以是暖昧的、片段性的,甚至是革命性的(图6)。但它不会喧宾夺主,阻碍建筑学其他方面试验和表现的可能。但是我们应该看到巴尔蒙德虽然关注建筑,他的专业毕竟是基于工程学的,这与建筑师试图要抓住人类情境的不同层面所需的空间架构产生的作用不同。他思考的根源更依托于几何和数学,因为这些与风格无关。几何的根本和数字的符号象征,对他而言是非常有力的概念。他认为数字是比例背后的精灵,以完全抽象的方式来建构空间,是建筑和工程以抽象方式的交集。他赋予结构不同的隐喻,来协调技术与文化的矛盾。所以从这个意义上来说,相对于建筑师和结构师的分野,他是更加广义的结构师,或者更确切地说是一种边缘性的设计者。

巴尔蒙德曾多次提到古希腊时代对他的影响:“如希腊词语‘Techne’中,建筑师和工程师合二为一,他们共同参与设计、图示和计算、概念和比例的创作过程。而现在工程师被限制了,仅仅作为建造的一个保障……我怀疑这样的事情。我在古希腊早期的数学中找到了答案。1”巴尔蒙德期望通过理解古典数学的运作来打破建筑与工程之间的藩篱,比如通过比例的规则帮助实现建立不同层面的秩序与内在的平衡,而这种“比例的规则”在科技下的美学标准可能演变成另外一种东西,比如成了“连续的节奏”。在他看来,古代人对几何的理解不是静止的,而是动态的。动态的几何中蕴含着速度、滑移和跳跃这些具有可变的时间与距离的观念。也就是说,形式是运动中的一个瞬间定格,如果我们并非着眼于一个几何瞬间的再现形式,而是去捕捉一个形式的生长周期,那建筑的形态自然就传达出一种变化和运动,而这种能被捕捉的运动感恰恰又能通过建筑或结构本身的形式秩序来呈现。巴尔蒙德花了15年的时间研究动态几何,最终得以形成图案,也可以与建造挂钩。

这种对古典数学更深层的兴趣与思考,可以在他的第一本著作《Number 9:The Search for the Sigma Code》[2]中清晰地感受到。在书中,特别是对于两个曼陀罗的变形研究过程,一个所有的数字呈同心圆的方式展开对称的托勒密式的宇宙式图案,发展到另一个围绕一个点的八个不同轨迹叠加的类似有神奇引力点的动态曼陀罗。在这个研究过程中,他没有仅把数字当作符号,而是在寻找数字的隐喻,展示出与我们生活世界平行存在的隐秘世界的秩序。正如阿尔伯托•佩雷斯•戈麦斯(Alberto Pérez-Gómez)说的“塞西尔•巴尔蒙德对于数字九的中介作用的探索是一个迷人的故事,它展现了在意外的算法操作中存在的神秘。如今,数学早已不再作为一种宇宙秩序的象征,而成为了平淡无奇的工具化的同义词。巴尔蒙德的梳理解释了抽象的、形式的显现与人类真理之间的共鸣。《Number 9:The Search for the Sigma Code》是一个关于数字命理学的研究,它重新找回了数字潜在的重要性。2”对于古典数学的兴趣与关注,在当下更给巴尔蒙德带来了自由。而后,在2002年出版的《informal》中,这种自由显现在了巴尔蒙德所理解的秩序不稳定性上,或者说“非常形”(informal)的意义更贴近“形式”的本意3。在西方传统中,“形式”自身就是一个难以琢磨的词。一方面,形式参与感观的体验,呈现出真实的本质;另一方面,又似乎不可见。在真实与可能、富于想象与幻想、具体与抽象之间来回摇摆,使得“形式”既是一个强有力的概念又是晦涩难懂的。这个概念起源于亚里士多德用“质料”和“形式”来理解创造力,质料是所有可以用来形成形式的事物,而形式原本被作为理念,也等同于视觉真实中的图像。在形式随着数学的独立而形式化的进程中,其本意已逐渐丧失,变成一种正统的代表,“非常形”更是如此。所以巴尔蒙德实际上是要重新提倡创造形式的过程。其实最早的书名是in(form)al,意图强调把形式(form)包含在非常形(informal)之中。

巴尔蒙德给建筑与结构领域带来一种新的契机,让我们看到了结构工程师对建筑发生积极影响的多种可能,更重要的是,他对工具化“再现”的一种积极批判的态度。在形式创造方面,他回归到人类关于数学最初的认识,探求抽象符号背后隐匿的图案意义。这是一种秩序策略性的撤退,把工具化的操作纳入其中,不再成为目标而是方法。正如塞西尔•巴尔蒙德所讲述的那样“也许这是我自己的敏感度所造成的,我是一个不在乎结构有没有被看到,或根本有没有人懂的工程师。我在乎的是建筑结构应该开启更多对建筑的诠释。4”

注释

1 “This romantic notion of the engineer conspires to keep art and science separate.Engineering as a catalyst to inspire a creativity is not the generally held view.But in the Greek word ‘techne’ the unity of engineer-architect describes a sharing of deign values,the diagram and calculation,the concept and proportion being viewed as cycles of noetic invention … I look again,I did not believe in this restriction.I found answers in early Greek mathematics…”摘自文献[1]。

2 “Cecil Balmond's mediation on the number 9 is an enchanting tale that reveals a mystery at the center of unexpected arithmetic operations.In a world in which the mathematical has long since stopped being a simple symbol of cosmic order to become synonymous with the prosaic and instrumental,Balmond's work discloses the resonance of abstract,formal revelations with human truths.Number 9 is a work of pataphysical numerology that recovers the potential of numbers to be truly significant.” Dr Alberto Perez-Gomez,Professor History of Architecture,McGill University.

3 巴尔蒙德所谓的“Informal”不能被简单理解为“非正规”。书中“Informal”与“Formal”是一对并行的概念,且前者依据后者产生。现代汉语显然找不到现成的词语准确地表达这个由英语的文字游戏产生的概念。在2004 年“东南大学——UNSW 建筑理论国际学术研讨会”上,与会老师一致认为可模仿巴尔蒙德的方式通过汉语的构词方法制造出一个生僻的词语引入学术界,分别提出了“另类结构思维”“非常结构思维”等翻译。但巴尔蒙德关于“Informal”的描述,无论在理论还是实践上,都不仅仅是在解决结构设计的问题。王骏阳老师综合各方面意见,将其翻译为“非常形”。“形”对应于英语“Formal”的第一层意思,表示“形式上的”;“常”对应于“Formal”的第二层和第三层意思,表示“正式的,合于习俗的”“整齐的,井然有序的,对称的”。如果把“非”理解为对“常形”的否定,“非常形” 就具备了和“Informal”相似的结构与意义。

4 “Perhaps this is my own sensibility coming into bear,I am an engineer who doesn't mind if the structure is not seen,or even not understood.What I do care for is that structural configuration opens a bigger interpretation of architecture.”摘自文献[6]。

图片来源

图1,2 来源于文献[3];图3 来源于文献[7];图4 来源于文献[8];图5 来源于文献[1];图6 来源于文献[1]和[9]。